人力资源管理中导师制的框架条件及其行动领域

Ernst Deuer

人力资源管理中导师制的框架条件及其行动领域

Ernst Deuer

(巴登-符腾堡州双元制大学,德国 拉芬斯堡 88212)

导师制是当代人力资源开发中的一个现代化工具,为发现和培养有才能的后继人才提供多种可能性,还可以帮助机构与新目标群体建立起联系并促进他们融入组织。学员在导师深入和个性化的指导下不仅能够增进对组织的了解,同时积累经验;导师也同样受益,在指导过程中能够获得新的灵感并反思自己的行为。导师制为不同机构在通向学习型组织的道路上发挥重要作用,无论是知识管理还是挖掘员工的潜力,都是它关注的重点。

导师制;人力资源开发;人才发展;知识管理

1 导师制作为人力资源开发的工具

当前,虽借助互联网进行学习的方式日渐增加,但鉴于纸质文献仍然代表着某种严肃性,书籍在学习中仍继续发挥着作用。人们不仅仅借助数字媒介或纸质文献进行学习,还从他人那里,以及与他人一起学习。这种学习不仅发生在传统的学习环境中,而且存在于日常(工作)生活中。

在德国,向他人学习以及与他人一起学习有着悠久传统,可以追溯到中世纪时期的手工业界。时至今日,手工业职业培训的特点仍然是师傅一方面给学徒传授专业知识,另一方面还为学徒创造空间,使他们能够自己积累经验并进行思索。但这些都是在师傅的密切陪伴下进行的。师傅让学徒有机会了解到工作的各个领域和方方面面,向学徒分享自己的知识,并通过有意识和无意识的行为为学徒的学习过程提供支持。

同时,这种方法也早已转移到许多其他领域的职业培训中,如针对办公室里不同工作岗位的培训,甚至在传统的中小学师范教育中,这种意义上的实习也是重要元素。通过尽可能在真实条件下与同事、客户或病人互动,学习者得以充分了解职业全貌。

除了培训本身,与学员建立个人关系也对人力资源开发具有重要意义,特别是在传授事实知识以外还有其他元素需要考虑。鉴于此,实施导师制(Mentoring)的基础是有经验的导师和寻找自己定位的人之间进行互动,后者被称为弟子(Zögling)、门徒(Protegé)或学员(Mentee)。这可以用于为组织培养后继人才(普通员工或有针对性地培养领导人才),或者有针对性地促进某些群体的发展,例如培养女性进入管理岗位或让有移民背景的人融入劳动力市场和日常职业生活。

导师制是当代企业人力资源管理中可供使用的一项多功能工具,它同时也具有悠久的历史,有时甚至被称为“最古老的非正式人力资源开发形式”[1]。这是因为导师制的理念被认为来源于一个远古的故事:当奥德修斯(Odysseus)离家旅行时,会将自己的儿子托付给他的朋友曼托尔(Mentor)。奥德修斯不在家的时候,曼托尔要为奥德修斯的儿子提供建议、陪伴他并促进其发展。在此背景下,导师制近来多被“强调是一种人与人之间的、二元的、等级的关系,旨在由导师促进学员的学习、发展和进步”[2]。导师的指导被视为一个建立在特殊人际关系之上的过程,并旨在持续一定的时间。在此意义上,指导是一种有助于促进学员个人及其职业发展的工具。[3]

本文阐述导师制能够带来的机遇,以及如何在企业或高校运用这个工具。可以清楚地看到,导师制的方法若得到了良好运用,将使所有参与者,无论是接受指导的学员、导师自己还是整个组织都能从中受益。

2 导师制的不同形式

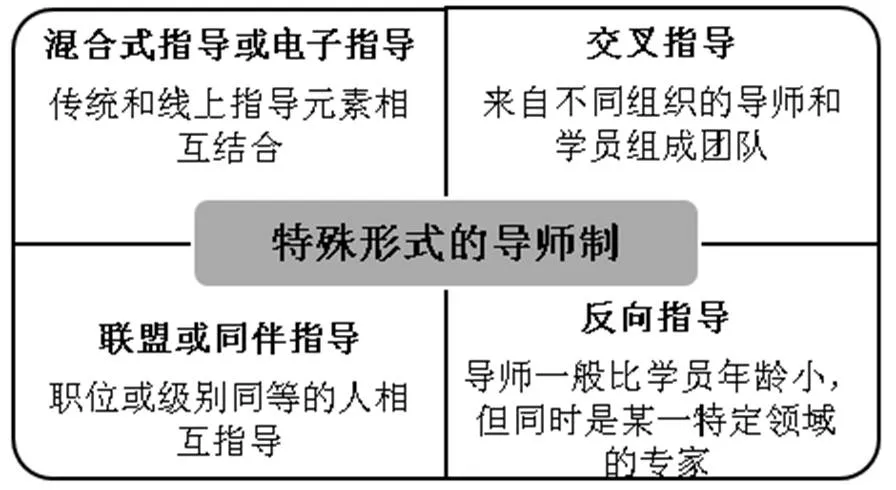

随着时间的推移,现已发展出多种形式的导师制(见图1)。一方面体现出灵活性和环境适应性;但另一方面,为评价不同导师制形式的有效性而进行比较或研究也变得较为困难。

图1 特殊形式的导师制

电子指导(E-Mentoring)的特点是师生在线上维系他们之间的关系:导师和学员在线上平台进行交流,组织把相关材料放到平台上。通过这种方式,所处地理位置距离相隔甚远的人之间也可以一起合作。[4]特别是疫情期间,这种方式展示出了它的优势。如,在波鸿鲁尔大学,有一个针对硕士结业阶段女性工程学学生的导师指导项目,该项目大部分都以线上形式进行,也包括疫情期间。线上电子指导可用于“在线培训课程,也包括与志愿者的炉边交谈”,这些都可以通过视频会议进行。[5]

电子指导的另外一个优势是,人们对性别、出身或年龄的保留意见变得不那么重要:“电子指导能够跨越种族、性别、地理、年龄和等级障碍,而这些障碍在传统的导师和学员关系中很少会被跨越。”[6]然而,在虚拟沟通的基础上难以建立信任关系。鉴于此,组织应当定期举办导师与学员之间的实体会议,“因为在纯粹的电子指导中,社会心理方面的支持和对职业发展的帮助都难以发挥较大作用”[7]。

在此背景下,混合式指导(Blended Mentoring)形式变得愈发重要,因为其融合了传统和在线指导的元素。导师指导活动既包括举办实体会议,也包括举办虚拟会议,符合许多参与者的愿望。上述波鸿鲁尔大学的导师指导项目中,这一点得到了证实:疫情期间,指导活动只能完全以线上形式展开,接受指导的学生们非常想念以往在“活动休息或结束后一起吃饭时的那种非正式性”,因为这样可以使大家相互间有更好的了解。[8]

以企业为例,交叉指导(Cross Mentoring)的方法是指几家企业联合起来组成一个联盟,每家企业都提供一些导师和学员,然后由来自不同企业的导师和学员组成团队。虽然这样的团队缺乏共同的企业背景,但并不是缺点,而是一个机遇,因为它使“交流具有最大程度的开放性”。对那些没有能力自己在企业内部实施导师指导项目的中小型企业,交叉指导的形式为他们的后继人才提供了参与导师指导项目机会。[9]需指出的是,交叉指导的应用绝非仅限于在企业,高校或公共机构也可以建立和参与这样的联盟。

类似例子是鲁尔地区大学联盟(Universitätsallianz Ruhr)面向博士和博士后提供的一个导师指导项目。该联盟成员包括波鸿鲁尔大学、多特蒙德工业大学和杜伊斯堡-埃森大学。联盟中,学生选择导师的范围更大,“导师也更尽职,导师和学生形成相互匹配团队的机会也大大增加”[10]。此外,大家空间上相距不远,但“同时他人与自己的工作领域又有距离”,因而能够促进跨学科合作和非正式交流。如果应用科学大学也加入这样的联盟,可以发挥的潜力就更大,因为应用科学大学可以把实践导向性特色和与实务界建立的联系带到联盟。与此同时,他们也可以参与综合大学的博士研究项目,并从中受益。

此外,雷根斯堡东巴伐利亚应用科学大学(Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg)开设的“职业进阶”(Professional Steps)导师指导项目,该项目面向学校所有工程和自然科学类专业的学生。两个学期的期间,参与该项目学生得到来自相关职业实践领域工作经验丰富的导师指导。[11]值得一提的还有巴伐利亚州女性和机会均等专员会议面向巴伐利亚州所属高校举办的“巴伐利亚州导师指导项目”(BayernMentoring),该项目是一个“特别针对在STEM专业学习以及在相关领域工作的年轻女性的资助项目”。这个项目中,具有丰富职业经验的女导师(“来自企业或研究机构的专业人士”)帮助女大学生“与潜在的雇用单位建立联系、探讨她们的职业前景、努力提升她们的个人特质”。通过这种方式,旨在使这些专业的女大学生们为开启职业生涯,包括攻读博士,获得更多自信。除了导师指导项目,向应用科学大学女大学生们和她们的导师还提供个人和职业发展的支持项目。[12]

同行指导(Peer Mentoring)也被称为团队或同盟指导,指的是身份或职位平等者之间的相互指导。关注重点是尽可能让具有相同地位的参与者互相支持,“同行指导的基础是自我负责、自我组织和个人的参与。[13]传统指导形式下,可能会出现一种危险,即它可能会“被视为一种自上而下的工具,从而限制学员的自主性”,而地位平等者相互指导则几乎不会存在这种危险。“然而问题是,经验丰富的导师所能提供的知识优势,例如他们对企业文化的了解,同行是否也同样具备呢?”[14]

反向指导(Reverse Mentoring)中,导师通常比学员年轻,但也是特定领域的专家,例如他们通常是使用社交媒体或现代信息技术方面的专业人士。这就使导师制的工作发生“范式转变”,比如说当“精通技术的员工担任上级管理者的导师”时。[15]

最后还可以在正式和非正式形式的导师指导之间进行区分。非正式或自发的指导是在没有预定的框架下进行的,有时甚至是无意识的。比如说,一位好的师傅或培训师往往会超出其职责范围去帮助他的学徒。此外,职业培训中,学徒在去各个部门学习的过程中会建立许多个人联系,这种联系也会发展成为使学徒能够受到指引的关系,从而帮助学徒明晰自己的职业道路。

从组织的角度来看,在非正式或自发的指导领域无需采取行动措施,因为这样的指导关系通常是通过个人关系和人脉产生的。组织最多可以向潜在的导师和学员指出导师制的可能性,并鼓励他们建立导师和学员的关系;还可以为成功的导师学员组提供经济上的奖励。然而,在此缺乏确定谁与谁、以何种形式、以何种目标开展指导工作的制度。因此,如果组织不想让这些完全成为偶然性的,那么使之得以制度化是更需要解决的问题。在这里,对导师和学员进行合适的匹配最为重要,以便让相互合适的人能够在一起工作。在此意义上,需要考量的是哪些结构和框架条件会影响指导过程。在联邦劳动局,这甚至是放在一般工作指示的范畴内进行规制的。[16]

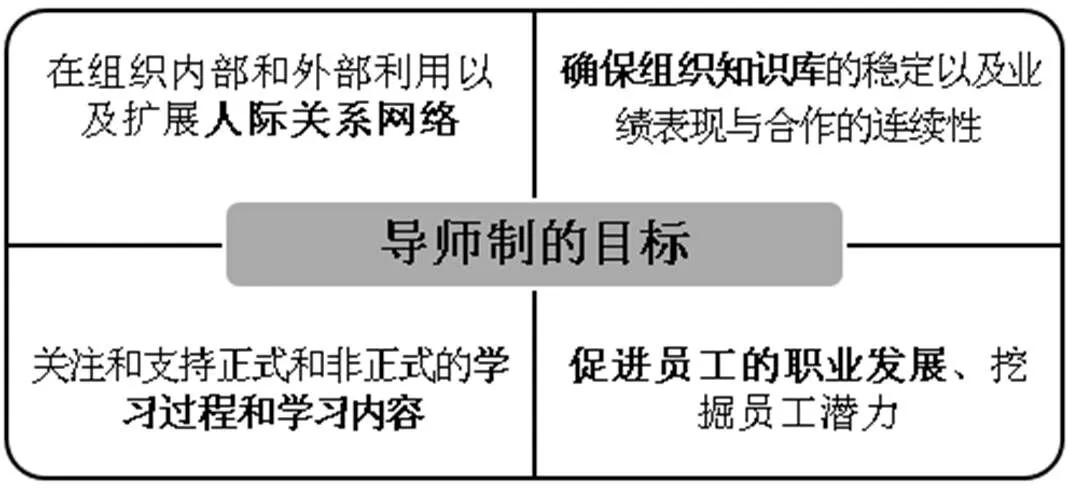

3 导师制的目标

按照通常的理解,导师制塑造了一种“在经验丰富者和缺乏经验者之间的监护关系”[17],内容和目标是导师和学员关系的重点,最终取决于个人设计、具体情况和组织的需求。如,在某些导师和学员的关系中,重点内容可能是专业知识的转移;而在另外一些关系中,重点可能更多的是导师给与学员情感支持或者帮助学员有针对性的制定职业规划。导师指导项目不应盲目地把促进后继人才发展作为目标,并在此过程中不计较资源和成本的浪费。开设导师指导项目恰恰是要目标明确地使某些特定群体获得成长机会,例如促进女性担任领导职务,或者是促进难民或残疾人融入组织的工作日常等等。最近的一项研究表明,导师指导项目可以“大大改善弱势青少年群体将来在劳动力市场的就业机会”,而且这种努力是值得的:研究证明,这样的收益成本比为15比1。[18]

图2 导师制潜在目标概览[19]

实施导师制的一个重要核心目标是促进学员的职业发展。学员可能属于不同的目标群体。例如,企业在职业培训中就可以在促进后继人才发展的范畴内向职业培训生提供导师指导,因为这一时期,职业培训生刚刚离开了以前熟悉的氛围,到了一个他们还不熟悉的新环境,并在其中寻找自己的定位。此外,由于“对几乎任何一项工作,都在知识和行动方面有主观的、难以描述的质量要求”,需要凭借“创造力、直觉和主动性”完成。因此,可以说涉及的是“一种从外部无法完全看到和捉摸到的‘无声’知识”。[20]特别是当学徒刚进入职业培训之时,固定的联系人(导师)来负责给其答疑解惑是很有效的做法,将有助于学徒走上工作岗位并融入企业,使其产生安全感。

导师凭借其丰富的经验和与学员充分近距离的接触,可以为他们提供宝贵帮助,避免他们在职业培训中弃学。另外,充分利用年龄和身份差异的优势也是为学徒提供有益帮助的一个好方法。在此值得一提的是资深专家服务机构(Senior Experten Service)与工商会合作组织的咨询和支持服务“VerA”,这是一个“向所有在职业培训中遇到困难并考虑放弃学习的人提供的服务”。已退休的专业技术工人和管理者作为志愿者“回答学徒的技术问题、陪伴他们练习专业技能、帮助他们准备考试、补习语言、促进其社会能力发展、加强学习动力,并巩固培训老师和学生之间的信任关系”。[21]

在企业里,导师指导项目可以面向公司的新职员和转行进到公司的人展开,因为这些员工还未找到自己在企业里的定位,如果不成功,他们往往会还在试用期的时候就离开公司。为了避免这样不良的人员流动,事实证明,开展导师指导项目是有帮助的,因为如果新员工在入职初期就能被组织内有经验的成员“牵着手走”,可以很早与公司建立起感情。这样做很容易使企业和员工建立相互信任关系,并确保新员工相当快地在组织里拥有一个非正式的人际关系网。新员工因而可以与很多人建立起关系,甚至直至管理层。从这个意义上说,导师制也有益于企业的知识管理。

导师制也可以为高校系统性地进行人才开发和员工保留提供全方位的支持。例如,STEM专业的女性学生可以借此得到有针对性的支持,或者也可以把女性的学术职业发展作为导师指导项目的重点。“家庭里的首个大学生”,即自己父母没有高等教育学历的大学生,也可以是导师制面向的一个重要目标群体。导师指导项目同样可以用来帮助外国留学生或学者,促进他们在各方面的融入,以及在需要的情况下加强他们留下来的意愿。上述所有目标群体的共同点为,他们在高等教育系统属于少数群体。导师指导项目有助于挖掘他们的潜力,并有针对性地、以个性化的方式促进潜力的释放。

雷根斯堡东巴伐利亚应用科学大学(Ostbayer-ische Technische Hochschule Regensburg)做出很好的示范。这所大学开办了三个导师指导项目,涵盖了其影响范围内促进人才发展的所有阶段。首先,“MINToring”项目与中学开展合作。项目中,该校的女大学生作为导师向对STEM专业感兴趣的女中学生提供指导。接下来,作为“第一步”(First Steps)项目的一部分,已积累了丰富经验的高年级大学生为大学一年级新生提供支持,在日常学习和生活中提供指导。最后,在“职业进阶”(Professional Steps)项目里,大学生与企业人士建立学员和导师关系,接受企业人士的指导。由此可见,从招收新生直至进入职业生涯的过渡,都可以采用导师制的方法。[22]

4 机构的视角:导师制和知识管理

一个学习型组织的特点是,它为其成员进行成功学习创造制度条件,[23]从而“提升员工(以及整个组织)的学习与知识潜力,并提高公司的绩效”。[24]

导师制也有助于保持和拓展组织的知识储备。如,在企业的知识管理过程中,导师制可以做出重要贡献,通过这种方式,学员不仅可以学到一般性的、向所有人都开放的知识,而且还可以获得企业的内部知识。

“基于与冰山模型的类比,隐性知识可被视为最丰富的知识,但它往往是不可见、未被利用的。”[25]这些知识不是能够公开获取的,而是通过多年的经验积累才能得到。隐性知识很难向外显现,也很难储存。通过导师指导,有可能在导师因到了退休年龄而要离开企业之前就传授给后继人才(学员)。诚然,这需要导师和学员之间有牢固的信任关系。毕竟,许多知识的所有者往往只在相互信任的环境中才会把信息和与企业相关的、对成功至关重要的知识转移给他人。鉴于此,导师制为此提供了良好的框架条件,以此来确保知识和宝贵的经验留在企业,甚至在老员工离开后仍能继续使用。

最后,导师制还从各个层面支持组织的学习过程,最终使整个组织都从中受益。Senge三十年前就已经指出了这点:“组织的学习是通过个人的学习来进行的。个人的学习并不能保证组织进行学习。但如果没有它,也就没有组织的学习。”[26]

导师指导过程中,采用不同的学习方法(在灵巧运用的意义上)也会起到很好效果。[27]一方面,可以通过尝试不熟悉的事物和其他可能性来寻觅新的知识(探索);另一方面,可以对已经获得的知识进行最有效、最佳的运用或利用,并进行传播(开发利用)。导师制恰好能够为这样的学习提供合适的尝试、学习和练习的安全空间。

最后,学习型组织的另一个特点是,参与其中的主体“不断提升他们的能力、实现他们真正的目标,并在组织中促进新的思维方式得以形成、放飞共同的愿望,进而在这样的组织中学习相互学习。”[28]也就是说,学习型的组织包纳了不同的“会学习的社会系统,它们呈现出开放性和动态性,并且是自我组织式的、具有结构性、能够适应环境的变化”。[29]导师制在此可以触发并支持这些过程。

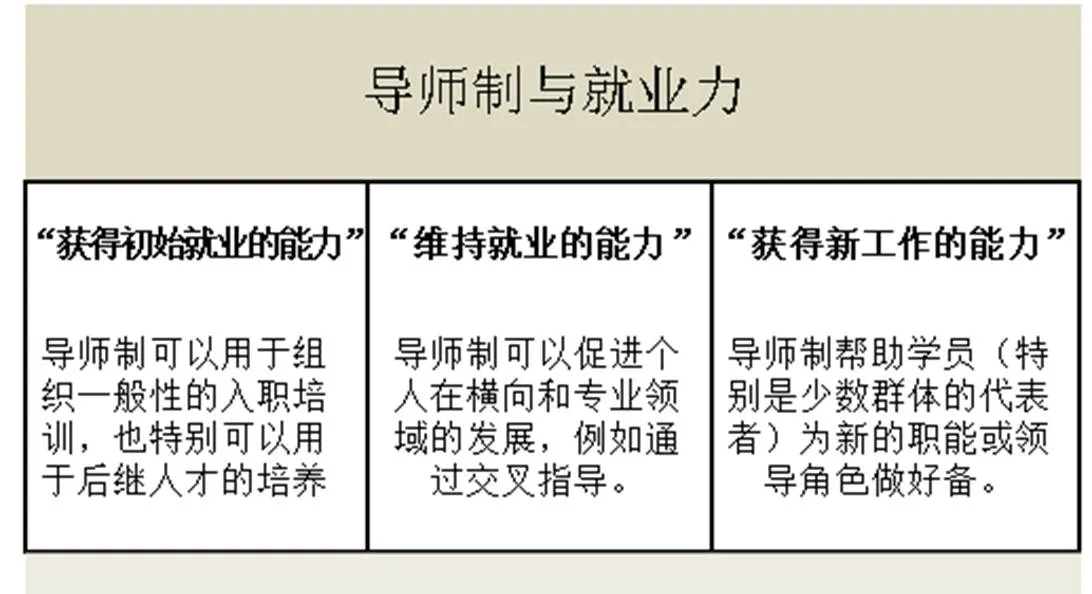

5 个人的视角:导师制和就业力

获得就业(“获得初始就业的能力”)、建立劳动关系、确保就业和在职业上有成功发展的能力(“维持就业的能力”)以及具有转换到另一个或更好工作岗位(“获得新工作的能力”)的能力可以用就业力这一关键术语来概括。[30]基于此,就业力就是能够在不断变化的条件下不断重新就业的能力。在此意义上,就业力的培养也被称为“劳动力市场上的终身健身运动”,就业力被理解为“在不断变化的条件下有针对性地自主适应的能力以及会运用专业、社会和方法能力,目的是获得或保持就业”。[31]

图3 就业力的各个维度和导师制的潜在作用[32]

如图3所示,导师制可以为个人的就业力在每个阶段的发展都提供支持。特别是在入职阶段,导师的指导可以帮助学员找到自己的定位、给他们提供具体的支持措施以及个性化的建议。不仅职场新手是导师指导的对象,导师制还可以用于支持组织的所有入职培训活动。导师制也可以用于促进员工在当前工作岗位上的发展。例如,交叉指导可以拓宽员工的视野,为员工带来新的洞见和体验。交叉指导并不局限于在企业联盟中实施,也可以侧重于跨性别或跨文化指导,从而培养员工的相关能力和/或建立起对差异和多样性的敏感性,并具有处理这样问题的能力。

需要员工为新的职能和角色做准备时,导师制也可以发挥重要作用。如,人们常常感叹领导总是那些“白发苍苍的老人”,管理层缺乏多元性,并且总是抱团在一起,确保只有跟他们同样类型的人得到培养和提拔。[33]他们为此会找借口说是因为没有合适的女性或移民背景的候选人。针对这样的推辞正是导师制可以发挥作用的地方:导师指导将有助于确保少数群体的代表能够有针对性地为新职位做好准备,提升自己的能力,从而游刃有余地应对挑战。

6 结论和展望

无论什么组织,招聘、发展和保留后继人才都日益成为核心任务。人力资源开发在这些领域发挥着关键作用。导师制在此是一个功能全面、同时也是非常灵活工具,有助于找到、培养和留住后继人才。

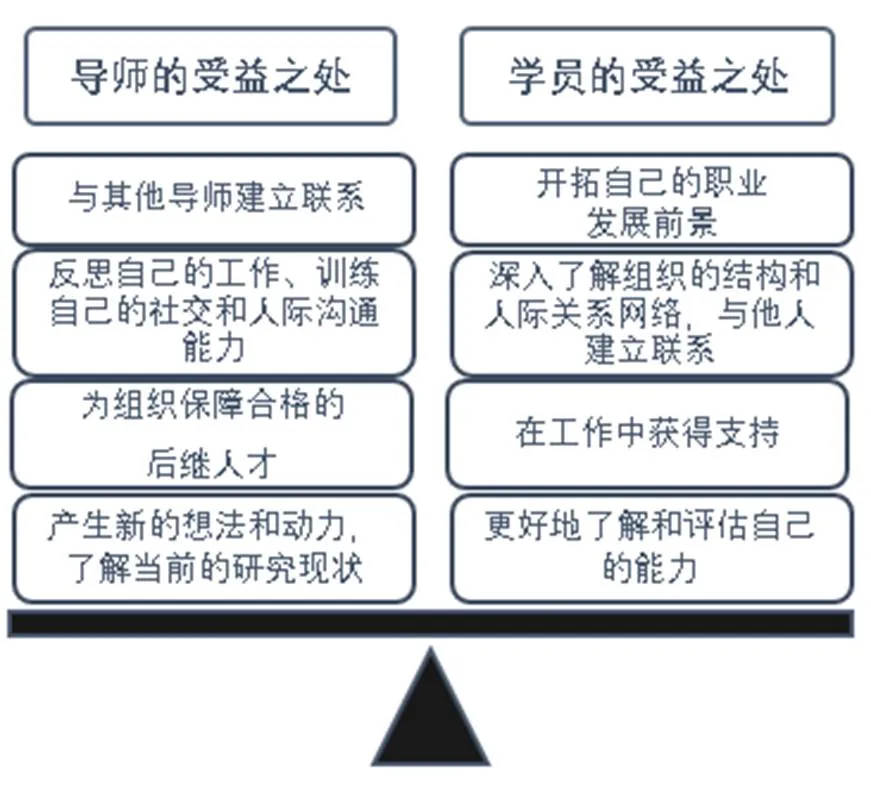

学员显然是导师制的受益者,但同时不应忽视这种方法也为导师和整个组织带来的优势。一方面,导师会从代际交流和换位思考中自身受益;另一方面,导师会了解到学员对自己行为方式的想法,并因此有机会对自己的工作、职业经历以及积累的经验进行思考。[34]

除此之外,导师还借此有机会“积累重要且有益的经验、提高自己的业绩、建立一个忠于组织的支持者群体、得到他人的认可,并能够将自己的经验传给下一代来实现自我价值”。[35]同时,学员因协助导师而为其分担工作,并且学员也会在导师的工作中贡献自己的想法和信息。调查研究也表明,导师制对导师在主观和客观上获得职业成功产生积极影响,可以促进他们对自己工作的满意度并提高在公司的声誉。[36]

因此,导师制若得到了成功实施,便会形成一个典型的双赢局面,即所有参与者都能从中受益并获得各自的利益。至关重要的是,所有参与者都要看到自己的机遇和优势,但同时也要认识到,他们应使各自的利益具有建设性、积极互补,并且一方的优势不以牺牲另一方的利益为代价。图4显示了导师和学员从导师制中可以各自获得的益处。

图4 导师和学员的受益之处

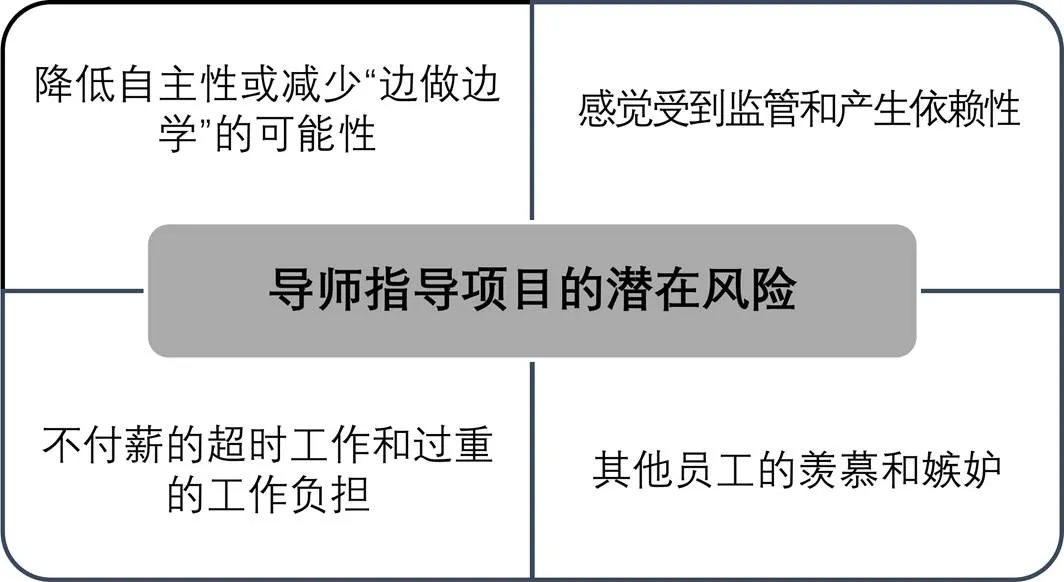

然而,不容忽视的是,尽管导师制具有种种优势,但并非没有任何弱点。仔细研究便也会发现这一机制存在的风险(见图5),如,导师和学员都可能因此有(额外)工作,会让他们感到负担太重。[37]而且,没能参与导师指导项目的员工可能会心生羡慕或嫉妒。有时的确是有理由的,因为参加导师指导项目的机会并非总能公平且根据客观标准得到分配。常会有人觉得这是“私人关系圈”或一种裙带关系。如此理解之下,导师制似乎是“给那些更愿意顺应组织中既定权力结构的人预留的”。[38]如果确实是这样,那么被发现和得到促进的东西就不一定是个人潜力,而是其他东西,如出身、个人关系或预先支付的人情,并且正是这些东西打开了令人羡慕的人才培养项目的大门。[39]

图5 导师指导项目的潜在风险

如果导师制不能促进,而是限制学员的主动性,使学员更多感觉受到控制、产生依赖性,那么这是一个需要认真对待的风险。尤其是当导师和学员之间没有较好的匹配度,以及当他们没有正确的态度时,这种危险就很容易存在。导师制的效果如何,最终取决于相关参与者,成败都基于自己的塑造,因为“导师和学员之间的关系与任何人际关系一样脆弱。”[40]如果导师或者学员没有尽到自己的义务,或者滥用了对方的信任,那么是会出现困难情形的(在严重情况下会造成破坏),甚至可以说是早已埋下伏笔的。[41]

但上述这些风险的存在不应妨碍人们对这种方法的使用。毕竟只有少数研究揭示了相关负面作用。[42]需要注意的是,具体设计和实施导师指导项目时应关注是否会形成风险。虽然需要有所投入,但这种努力是值得的,每一位参与者也都应付出这样的努力。

从对高校导师指导项目的研究中可以得知,这种方法有助于改善学生学习行为,提高学习成绩并促进他们能力的发展。有研究表明,“导师指导有助于学生向大学阶段过渡以及应对学业初期遇到的压力”。[43]

导师制在大学可以承担三个核心功能:帮助学生从青春期向成年期过渡、帮助学生应对学习上的挑战,以及作为一种社会支持方式改善学生在日常学习生活中的社会处境。[44]

[1] Weber, Ulrike,und U. Rademacher. 2016. Angst vor Autonomieverlust. Personalwirtschaft 6: S.51-53.

[2] Stöger,Heidrun, und A. Ziegler. 2012. Wie effektiv ist Mentoring?Ergebnisse von Einzelfall- und Meta-Analysen. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 2: S.132.

[3] Weibler,Jürgen. 2016. Personalführung. München: Franz Vahlen, S.402.

[4] Stock-Homburg,Ruth, und M. Groß. 2019. Personalm-anagement. Theorien–Konzepte–Instrumente,Wiesbaden: Springer,S.307.

[5] Konkol, Kate, L.-K. Schiffmann,und U. Berbuir. 2020. Orientierungsangebote zur aktiven Karrieregestaltung von Masterstudierenden. In Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften. innovativ - digital - international. Hrsg. Isenhardt,Ingrid,M. Petermann,und M. Schmohr. Bielefeld: wbv,S.202.

[6] Bierema,Laura L.,und S. B. Merriam. 2002. E-mentoring: Using Computer Mediated Communication to Enhance the Mentoring Process. In Innovative Higher Education Vol. 26,No. 3: S.219f.

[7] Biemann,Torsten,und H. Weckmüller. 2014. Mentoring: Wann nützt es und wem nützt es? In Personal Quarterly 02: S. 48.

[8] Konkol,Kate,L.-K. Schiffmann,und U. Berbuir. 2020. Orientierungsangebote zur aktiven Karrieregestaltung von Masterstudierenden. In Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften. innovativ - digital - international. Hrsg. Isenhardt, Ingrid,M. Petermann,und M. Schmohr. Bielefeld: wbv,S.202f.

[9] Domsch,Michael E.,D. H. Ladwig, und F. C. Weber. 2017. Cross Mentoring im Spannungsfeld von Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. In Cross Mentoring Hrsg. Domsch, Michael E.,D. H. Ladwig,F. C. Weber,3-24,Wiesbaden 2017,S.4f.

[10] Petersen,Renate,H. Rudack,A. Kujawski: Cross Mentoring in der Wissenschaft – Das Beispiel mentoring3 der Universitätsallianz Ruhr. In Cross Mentoring Hrsg. Domsch,Michael E.,D. H. Ladwig, F. C. Weber,3-24, Wiesbaden: Springer,S. 494.

[11] Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg(Hrsg.): Mentoring“professional steps”an der OTH Regensburg. Online im Internet: https://www.oth-regen sbu-rg.de/studium/service-und-beratung/mentoring/mentoring-professional-steps.html#:~:text=Das%20Mentoring%20%22professional%20steps%22%20richtet,begleitend%20zur%20Seite%20(Tandem),zuletzt zugegriffen am 19.1.2022.

[12] Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an bayerischen Hochschulen (Hrsg.): BayernMentoring. Online im Internet: www.lakof-bayern.de/foerderangebote/haw/bayernmentoring, zuletzt zugegriffen am 19.1.2022.

[13] Weibler,Jürgen. 2016. Personalführung. München: Franz Vahlen,S.403.

[14] Weber,Ulrike, und U. Rademacher. 2016. Angst vor Autonomieverlust. Personalwirtschaft 6: S.51-53.

[15] Domsch, Michael E., D. H. Ladwig, und F. C. Weber. 2017.Cross Mentoring im Spannungsfeld von Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. In Cross Mentoring Hrsg. Domsch,Michael E.,D. H. Ladwig, F. C. Weber,3-24,Wiesbaden: Springer,S.5.

[16] Bundesagentur für Arbeit. 2021. Weisung 202107011 vom 20.07.2021 – Mentoring als Instrument der Personalentwicklung in der Bundesagentur für Arbeit (BA). https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202107011_ba147116.pdf. Zugegriffen: 12.10.2021.

[17] Weibler, Jürgen. 2016. Personalführung. München: Franz Vahlen,S.401.

[18] Resnjanskij,Sven,J. Ruhose,S. Wiederhold,und L. Wößmann. 2021. Mentoring verbessert die Arbeitsmarktchancen von stark benachteiligten Jugendlichen. In ifo Schnelldienst 74,Nr. 02, S.38.

[19] Vgl. Becker,Manfred. 2013. Personalentwicklung. Stuttgart: Schäffer Poeschl,S.669;Stöger,Heidrun,und A. Ziegler. 2012. Wie effektiv ist Mentoring? Ergebnisse von Einzelfall- und Meta-Analysen. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 2: S.137,Hurst,Carrie S.,und L. T. Eby. 2012. Mentoring in Organizations: Mentor or Tormentor? In Work and Quality of Life: Ethical Practices in Organizations,Hrsg. Reilly,Nora P.,M. J. Sirgy,und C. A. Gorman,81-94,Dordrecht: Springer,S.82.

[20] Umbach,Susanne,E. Haberzeth,H. Böving,und E. Glaß. 2020. Kompetenzverschiebungen im Digitalisierungspro- zess. Veränderungen für Arbeit und Weiterbildung aus Sicht der Beschäftigten. Bielefeld: wbv,S.18.

[21] Senior Experten Service. o.J. www.ses-bonn.de/aktivit-aeten/deutschland/vera-verhinderung-von-ausbildungsab-bruechen,Zugegriffen: 5.10.2021.

[22] Weitere Informationen finden sich hier: https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/gender/projekte_7/bayern_mentoring/BM_Broschuere_final_klein_3_1.pdf.

[23] Seidenbiedel, Georg. 2020. Organisationale Gestaltung. Wiesbaden: Springer, S.392.

[24] Vgl. hierzu www.praxisfeld.de/de/blog/articles/das-konzept-der-lernenden-organisation, zuletzt abgerufen am 5.10.2021.

[25] Ziehmann,Klaus D. 2008. Lernende Organisation. In Wirtschaftslexikon,Hrsg. Woll,Artur,486-487,München: Oldenbourg,S.486.

[26] Senge, Peter M. 1990. The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Random House,S.139.

[27] Vgl. hierzu auch Seidenbiedel,Georg. 2020. Organis-ationale Gestaltung. Wiesbaden: Springer,S.395.

[28] Senge,Peter M. 2011. Die fünfte Disziplin,Stuttgart: Schäffer Poeschl,S.13.

[29] Czaja,Bartosz. 2020. Das Konzept der lernenden Organ- isation.www.praxisfeld.de/de/blog/articles/das-konzept-der-lernenden-organisation,Zugegriffen: 5.10.2021.

[30] Hillage,Jim,und E. Pollard. 1998. Employability: Developing a framework for policy analysis. www.re searchgate.net/publication/225083565_Employability_Developing_a_fr-amework_for_policy_analysis,S.2,Zuge- griffen: 6.10.2021.

[31]Domke, Britta. 2007. Employability? In Harvard Business Manager 12;Rump,Jutta,und S. Eilers. 2017. Employability und Employability Management. In CSR und Digitalisierung,Hrsg. Hildebrandt,Alexandra,und W. Landhäußer,603-616,Wiesbaden: Springer,S.605.

[32] Hillage,Jim,und E. Pollard. 1998. Employability: D-eveloping a framework for policy analysis. www.researchgate.net/publication/225083565_Employability_Developing_a_framework_for_policy_analysis,S.2,Zugegriffen: 6.10.2021.

[33] Passmann,S.: Alte weiße Männer. Köln 2019.

[34] Weibler,Jürgen. 2016. Personalführung. München: Franz Vahlen GmbH,S.403.

[35] Biemann,Torsten,und H. Weckmüller. 2014. Mentoring: Wann nützt es und wem nützt es? In Personal Quaterly 02: S. 48.

[36] Kauffeld,Simone. 2014. Webexkurs Mentoring. https://lehrbuch-psychologie.springer.com/sites/default/files/at-oms/files/kauffeld_ a3_978-3-662-56012-9_webexkurs_7-9.pdf,Zugegriffen: 5.10.2021.

[37] Umbach,Susanne,E. Haberzeth,H. Böving,und E. Glaß. 2020. Kompetenzverschiebungen im Digitalisier-ungsprozess. Veränderungen für Arbeit und Weiterbildung aus Sicht der Beschäftigten. Bielefeld: wbv,S. 196.

[38] Legrum, Barbara, und I. Haas. 2007. Frauen in der Wissenschaft: Mentoring als Türöffner für den Karriereweg. In BIOspektrum 04,S.446;Nienhaus,Doris,G. Pannatier,und C. Töngi. 2005. Akademische Seilschaften. Mentoring für Frauen im Spannungsverhältnis von individueller Förderung und Strukturveränderung. Bern: Editions eFeF;Hurst,Carrie S.,und L. T. Eby. 2012. Mentoring in Organizations: Mentor or Tormentor? In Work and Quality of Life: Ethical Practices in Organizations,Hrsg. Reilly,Nora P.,M. J. Sirgy,und C. A. Gorman,81-94,Dordrecht: Springer,S.85.

[39] Blickle,Gerhard,B. Kuhnert und S. Rieck. 2003. Laufbahnförderung durch ein Unterstützungsnetzwerk. Ein neuer Mentoringansatz und seine empirische Überprüfung. In Zeitschrift für Personalpsychologie 2: S.127.

[40] Scandura,Terri A. 1998. Dysfunctional Mentoring Rela- tionships and Outcomes,In Journal of Management: S.464.

[41] Scandura,Terri A. 1998. Dysfunctional Mentoring Relationships and Outcomes, In Journal of Management: S.454f.

[42] Stöger,Heidrun,und A. Ziegler. 2012. Wie effektiv ist Mentoring? Ergebnisse von Einzelfall- und Meta-Analysen. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 2: S.141.

[43] Sloane,P. F. E. / Fuge,J.: Mentoring an Universitäten. Eine hochschuldidaktische Rekonstruktion. In: ZFHE, Ausgabe 3/2012,S.98 ff.

[44] Sloane,P. F. E. / Fuge,J.: Mentoring an Universitäten. Eine hochschuldidaktische Rekonstruktion. In: ZFHE, Ausgabe 3/2012,S.107.

On Mentoring in Operational Human Resources Management:General Conditions and Fields of Action

Ernst Deuer

(Ravensburg University of Cooperative Education,Ravensburg 88212,Germany)

Mentoring is an up-to-date instrument for human resources development and provides opportunities to identify and foster talented junior employees. New target groups can also be addressed and integrated. Mentees receive insights to accumulate their own experiences,through intensive and individual supervision. Mentors also benefit from the relationship, receiving new impulses and reflecting on their own behaviors. Therefore,mentoring can contribute significantly to the goals of a learning organization,because the focus is always on both operational knowledge management and the support of potential high performers.

mentoring;human resources development;talent development;knowledge management

G647

A

2096 – 2045(2022)01 – 0081 – 08

Ernst Deuer(1972—),男,巴登-符腾堡州双元制大学企业经济学教授,博士,拉芬斯堡校区经济学院副院长,大学学习调查研究组学术主任;研究方向:职业培训辍学、大学辍学、工作与生活的平衡、人才培养的质量。

(翻 译:陈颖①陈颖(Ass. jur. Ying Lackner),y.lackner@hs-osnabrueck.de,德国法学硕士、持德国司法职业资格、德国法院中德文宣誓公证翻译、奥斯纳布吕克应用科学大学汉语教师,从事中德商业及项目咨询、项目管理、中德文翻译(尤其是法律、经济与教育领域)、汉语教学等工作,现居德国。)

[责任编辑:夏琍]