后路脊柱内镜下腰椎间盘L5S1 髓核摘除术的“外科化”术式研究 *

创伤小、出血少、恢复快是经皮脊柱内镜下腰椎间盘摘除术的优点,脊柱内镜是近年来国内发展最为迅速的脊柱微创技术,广泛应用于临床。LS腰椎间盘突出时,往往因为椎间孔小、髙髂嵴、横突肥大等客观条件,造成从椎间孔入路完成手术的难度增大,反复的透视穿刺、关节突打磨成形会增加术中出血的机率。由于LS的椎板间隙较宽、骨性结构少,相对侧路而言有更多的操作空间,近年来后路椎板间脊柱内镜下椎间盘切除手术 (percuta-neous endoscopic interlaminar discectomy, PEID)

得到更多专家青睐。脊柱内镜手术在LS节段时,更倾向于选择椎板间入路。但椎板间入路时工作通道的建立没有唯一的标准,常见有Choi 等报道的透视下直接建立工作通道的方式,李振宙等改良的后路脊柱内镜的方式。随着镜外环锯等手术工具的更新,内镜手术有外科化的趋势,本研究对椎板间入路提出更进一步的“外科化”操作理念。我科采用后路脊柱内镜下腰椎间盘LS髓核摘除术治疗的病人均顺利完成手术,疗效显著。

方 法

1. 一般资料

本研究已通过广西中医药大学附属瑞康医院伦理委员会的伦理审核(KY201708),选取2018 年10月至2019 年4 月我科完成的30 例脊柱内镜下LS髓核摘除术病人为对照组,2019 年4 月至2019 年10 月完成的30 例“外科化”脊柱内镜下腰椎间盘LS髓核摘除术病人为观察组。对照组男16 例,女14 例;年龄20~56 岁,平均 (38.5±8.7) 岁;病程3~48 个月,平均 (19.6±13.8) 月。观察组30 例,男15 例,女15 例;年龄21~58 岁,平均 (39.0±8.3)岁。病程3~48 个月,平均 (20.5±14.1) 个月,两组一般资料比较差异无统计学意义。

纳入标准:反复腰腿痛非手术治疗3 个月及以上无明显改善,仍明显影响病人日常生活;CT 及MRI 影像学LS椎间盘突出影像与查体S神经根受压定位体征一致;X 线片上测量LS椎板间隙大于1 cm;过伸过屈动力位片未见LS节段失稳及滑脱,CT 及MRI 排除合并有终板炎、椎间隙感染等其他影响观察的疾病。

排除标准:腰椎不稳、严重腰椎管狭窄、腰椎感染或结核及肿瘤等病变者。

2.手术方法

采用 SPSS 20.0 统计软件对手术时间、住院时间、术中放射线投照次数、VAS 和JOA 评分等进行配对资料检验分析,检验水准为α = 0.05。< 0.05为差异有统计学意义。

在地方层面,除个别地区,县以上各级人民政府均成立了绿化委员会,各地相关部门也相应地进行了城市园林立法工作,制定了一系列地方性法规,如《北京市城市绿化条例》《杭州市西湖水域管理条例》及《西安市公园条例》等。

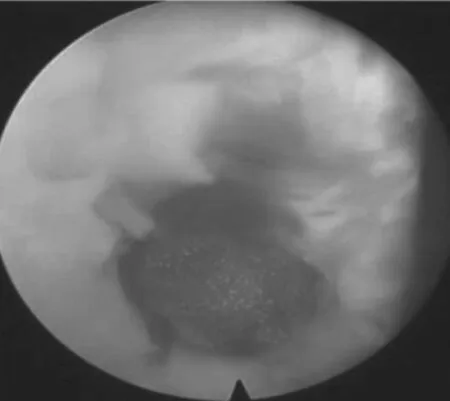

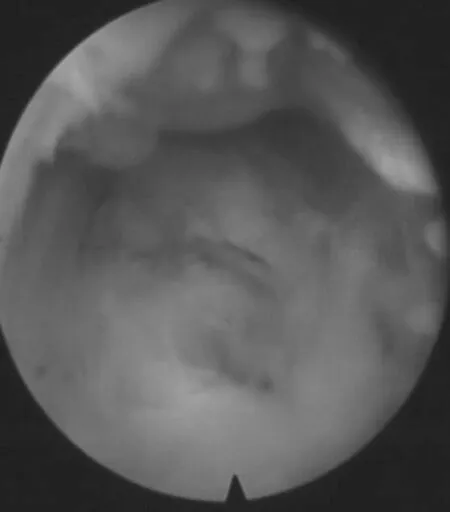

(2)观察组:采用外科化脊柱内镜下操作,病人全身麻醉后俯卧于手术台上,垫以腰桥垫使腰椎适度前屈位。透视定位LS伤侧“V”点(即L下关节突内下缘与S上关节突内上缘交汇点)(见图3),并作体表标记(见图4)。术区常规消毒铺巾。连接内镜光源、视频系统、闭式灌洗管道。按标记点做一长约8 mm 纵行切口,铅笔头导杆置入进一步明确椎板间隙后进行椎板表面的软组织剥离。置入工作通道并连接镜头。清除术野,找到镜下“V”点(见图5)。蓝钳抓取黄韧带,由外至内打薄黄韧带并打开小缺口,暴露椎管内硬膜外脂肪(见图6)。仔细辨别找到硬膜囊、神经根及突出椎间盘组织,用抓钳摘除突出髓核及椎间盘内髓核组织,射频止血及消融成形纤维环(见图7)。检查硬脊膜恢复搏动,神经根无张力为减压充分判断标准。拔出工作通道,缝合包扎切口。

3. 术后处理

7.胃肠神经紊乱。初产母猪,分娩时由于疼痛和疲劳使交感神经兴奋,副交感神经高度抑制,造成胃肠蠕动和分泌功能下降,食欲随之降低。

4. 观察指标及疗效评定

随着手术工具的更新,如镜外环锯辅助下的可视化内镜操作。借鉴开放手术的直视下操作习惯,本研究对椎板间入路内镜手术提出了“外科化”的操作理念。通过两组间的比较,在手术时间、住院时间及术后疼痛评估方面无显著性差异。但术中透视次数比较,观察组具有明显的优势,观察组仅有1 例病人因解剖变异而术中追加了1 次透视,其余病人均做到了术中零透视,极大地减少了术中放射线投照次数,同时也减少了透视时间。但与对照组相比,手术时间并无明显减少。考虑是由于观察组做镜下“V”点的辨别及破除黄韧带等操作增加了时间。而对照组虽然透视次数增多,透视时间较长,但其是直接建立工作通道,不需要做暴露“V”点等镜下操作而减少了时间。虽然总的手术时间比较两组无显著性差异,但观察组能明显减少透视,减少医患的放射线暴露。两组病人手术均顺利完成,术中髓核摘除彻底,神经根减压充分,无神经根损伤等并发症。术后病人恢复满意,在住院时间及术后疼痛评估方面比较无显著性异性。但两组中各有1 例病人出现下肢感觉异常,发生率为3.3%,术后几天后均明显改善。考虑是术中操作时工作通道的牵拉刺激较大等因素引起。本研究通过两组比较,发现需要减少“V”点等解剖的暴露辨别时间,才能进一步提高观察组的外科化操作的优势。

5. 统计学分析

(1)对照组:采用透视下建立工作通道,全身麻醉后病人俯卧于手术台上,垫以腰桥垫使腰椎适度前屈位。透视定位LS椎板间隙,距离棘突约1~1.5 cm 处为穿刺点,术区常规消毒铺巾。在C形臂X 光前后位透视监视下,紧贴S猫眼内侧缘穿刺,向上向外调整针尖方向,当穿刺突破黄韧带有落空感时,说明穿刺针尖进入椎管内,继续缓慢进针,透视可见到达椎间盘后缘,取出针芯。穿刺点切口约8 mm,放入导丝,取出穿刺针,沿导丝置入一级扩张管,适度力量锤击一级扩张管尾端突破黄韧带,旋转一级扩张管使之进入椎管内。依次逐级置入二、三级扩张管,前端不突破黄韧带位于椎管外。置入工作套管,方向与之前保持一致的同时,套管舌尖斜面朝向背侧,缓慢旋入,必要时轻轻锤击打入,建立工作通道并透视确定位置。最后透视时:前后位时套管外侧壁紧贴S猫眼内侧(见图1),侧位舌尖到达S上关节突前缘(见图2)。连接内镜光源、视频系统、闭式灌洗管道。旋转工作套管缓慢进入椎管内,舌尖背面挤开黄韧带。仔细辨别找到椎间盘组织,用抓钳摘除突出髓核及椎间盘内髓核组织,射频止血及消融成形纤维环。检查硬脊膜恢复搏动,神经根无张力为减压充分判断标准。拔出工作通道,缝合包扎切口。均应用德国Joimax 脊柱内镜。

结 果

1.操作评估

如何快速辨别镜下解剖,实现外科化操作,术前需明确定位“V”点。本研究定位的“V”点是关键,不存在旁开多少厘米。常规的后路脊柱内镜,其操作类似椎间盘镜,是定位节段的棘突旁开5 mm 不等作切口,但碰到体型差异大的病人,旁开距离有较大差异。常规的后路脊柱内镜,其扩张导杆定位于棘突根部或S椎板上缘,而脊柱内镜外科化操作时扩张导杆定位于“V”点。置入工作通道并连接视频后,清除残余软组织,暴露L椎板下缘、椎板间黄韧带及S椎板上缘,进一步明确“V”点。在“V”点上方利用蓝钳由外及内破开黄韧带(见图6)。当破黄后,利用水压分离作用,小心旋入舌片进行初步分离。S神经根始发于LS椎间盘偏上位置,多数的椎间盘突出位于S神经根腋下,所以此时进入椎管后多数时候能直达S根腋下,找到突出物(见图7),完成神经减压。

两组术后24 h 均常规给予抗生素预防感染,术后即时可下床大小便及活动,术后5~7 天出院,建议术后半月内多卧床休息,避免久坐久站及弯腰搬动重物。

2. 疗效评估

两组病人均顺利完成手术,术后均无神经根损伤、脑脊液漏、术口血肿及感染等并发症。两组各有1 例病人术后出现下肢感觉异常,二种术式并发症的发生率无明显差异。

部分高校的行政管理依然采用传统的管理模式,已经无法满足高校的教学发展需求。学校管理重视机构、权力分配和规章法制,但严重忽视了对人才的培养。领导在处理事务时,态度不明确,而且处理方式死板。而且高校行政管理部门同时受到多级领导的管理,他们的管理理念保守、落后,从而影响了高校教学目标的实现。

手术前后VAS 评分和JOA 评分比较,两种脊柱内镜下操作方式均有显著差异,且两组操作方式在术后5 天和3 个月时疗效相当(见表2)。

讨 论

开放性手术能在直视条件下操作,将突出髓核组织充分清除,临床效果显著。但存在出血量不少、术后恢复时间久等缺点。随着医学发展,腰椎间盘突出症需要手术治疗时,经皮脊柱内镜技术已作为临床治疗腰椎间盘突出症常用方法,其手术入路衍化成经椎间孔入路 (percutaneous endoscopic transforaminal discectomy, PETD)、经椎板间入路 (percutaneous endoscopic interlaminar discectomy,PEID) 两大类。而PETD 要求术者具备丰富的手术经验并掌握相关脊柱解剖知识,穿刺的高精准性对术者提出较高要求,特别在治疗LS椎间盘突出症中,往往因为受到高髂嵴、肥大横突以及关节突的影响,椎间孔入路时受到较大的限制。术者逐渐把切入点转移到常见后路椎板间隙,进而发展出了椎板间入路的内镜手术。

如果你每家品牌都看、每款腕表都试戴的话,一个星期时间,你都没办法把1号展馆逛遍。所以占据了最好位置,也是斯沃琪集团要付出高昂场地租金的原因。

观察并记录手术时间、住院时间、术中放射线投照次数,术前及术后5 天、术后3 个月时腰痛、腿痛评分,采用视觉模拟评分法 (visual analogue scale, VAS) 评分:0 分为无痛,10 分为剧烈疼痛。术前及术后5 天、术后3 个月时进行腰椎JOA(Japanese orthopaedic association scores, JOA) 评分:①主观症状(9 分):A. 腰背痛;B. 腿痛兼/或麻刺痛;C. 步态;②临床体征(6 分):A. 直腿抬高试验(包括加强实验);B. 感觉障碍;C. 运动障碍;③日常生活活动能力 (activities of daily living, ADL) 评分(14 分):A. 平卧翻身;B. 站立;C. 洗漱。JOA 评分满分29 分,分数越低表明功能障碍越明显。

对照组手术时间40~80 分钟,观察组手术时间42~83 分钟,两种脊柱内镜下操作方式手术时间比较无显著性差异。对照组和观察组住院时间均为5~7 天,对照组术中放射线投照次数4~10 次,观察组术中放射线投照次数0~1 次,两组术中放射线投照次数比较有显著性差异,观察组术中需要透视次数比对照组明显减少,且观察组可做到术中0 透视(见表1)。

外科化的内镜操作特点是逐层暴露、逐层分离、逐层进入。与透视下建立工作通道对比,外科化操作更安全。透视下穿刺的要点是靶点指向关节突内侧缘,再逐级扩张后直接建立工作通道,已经得到广泛共识。但对于巨大的腋下脱出的椎间盘,会增加神经损伤发生率。因为此时S神经根被推挤至靠外靠上的位置,椎管内的有效操作空间偏小,这时先置入工作通道,可能会造成医源性神经损伤。而全身麻醉下的操作,缺少病人的疼痛反馈,也会降低手术的安全性。所以,透视下建立工作通道的要求更高,本研究对照组做法即经改良后,舌片前缘不能直接到达椎间盘后缘,可避免偏前的操作不当引起神经损伤。

该坝处于寒冷的峡谷地段,属强震区高坝,根据工程地质条件、坝体设计及应力应变计算情况,参考国内外混凝土面板坝的观测布置,设置的监测项目有:坝体外部变形监测,坝面垂直位移和水平位移监测;坝体内部垂直位移监测;坝体内部水平位移监测;周边缝位移监测;岸坡位移监测;垂直缝位移监测;面板应变监测;面板变形监测;坝体与坝基渗流压力、坝肩绕渗监测;地震反应监测。

经皮内镜技术能有效治疗腰椎间盘突出引起的腰腿痛、麻木等症状,治疗的关键是充分减压、尽可能减少手术损伤和并发症。对术者的相关操作技巧和经验提出更高要求。我科目前开展外科化后路脊柱内镜下LS髓核摘除术,但仍有不足之处:麻醉方式如果选择局部麻醉,部分病人无法耐受疼痛,体验感欠佳;在有限的工作通道下,如何快速定位镜下“V”点,缩短手术时间;研究病例数稍小,还需要作更大样本的对比;随访时间缺乏中远期的疗效观察等。

以机械手的操作为例,在设计与实施任务时,教师应把机械手多个学习模块分解为抓取、握持、向上运动、向左旋转、向右旋转、释放等一个个可以完成的“任务”。通过开展任务分工教学,学生完成指定的任务,可以用所学到的知识技能解决实际问题。教师要对整个教学过程进行评价,对学生有创意的想法给予肯定,引导学生进行自我评价,找出自己的缺点和不足,鼓励小组内成员进行互评,积极听取同伴的意见和建议。通过分析研究,任务驱动教学法适合于机器人课程教学,既能激发学生学习的热情,也能提高学生的合作学习能力,同时可以培养学生的创新能力和探索精神[7]。

综上所述,外科化的内镜操作更符合开放手术的操作习惯,能降低陡峭的学习曲线,减少术中透视次数,安全性高,值得临床推广。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。