秦川迢递:明代陕西递运所的空间分布与职能辨析

贾 强

(西华大学 马克思主义学院,四川 成都 610039)

洪武元年(1368年)正月,刚登基的朱元璋便下令:“置各处水马站及递运所、急递铺……专在递送使客,飞报军务,转运军需等物。”[1]500作为与驿站相辅的递运所,有明一代其在物资转运方面起到了重要作用。目前学界对明代的邮驿系统进行了较多探讨,但多侧重于驿站,对递运所的关注则较少,相关成果散见于各类论著中。(1)参见秦佩珩:《明代驿传的组织和管理》,《历史教学》1963年第11期;刘广生、赵梅庄:《中国古代邮驿史(修订版)》,北京:人民邮电出版社,1999年;高寿仙:《明前期驿递夫役佥派方式初探》《东岳论丛》,1999年第1期;纪彗娟、宗韵:《明代驿递夫役佥派方式之变化》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》,2003年第1期;耿雪:《从民当到官募:明代陕西驿夫研究》,吉林大学2011年硕士学位论文等。对递运所的专门性研究,笔者所见仅有郑宁《明代递运所考论》(《中国历史地理论丛》2017年第1期)一文,其对明代递运所的设置裁并、职能变迁等进行了探讨,但关于递运所主要职能的结论有待商榷,详见后文。

明代陕西地区“内通三边四镇,传报赍奏,转输军饷;外达诸夷川贵,进贡朝贺,解运钱粮,往来公使,络绎不绝,较比别省极为冲繁”[2]174。是以陕西地区递运所的设置当尤为严密,职能上亦有其特殊性。本文对明代陕西地区递运所的数量和空间分布进行考证,并对其主要职能和裁并情况进行分析,以期更全面地了解明代陕西邮驿系统及递运所的运作模式。

一、明代陕西递运所的数量及空间分布

明代陕西地区的递运所,是伴随着明朝军队的西进而逐步建立起来的。洪武二年(1369年),大将徐达攻克陕西,随即明廷设立陕西行省[1]816。关中地区的递运所多设立于洪武三、四年间,此后逐渐向西延延伸至宁夏、西宁、甘肃等边地。对明代递运所的记录最系统、最权威的典籍当属《明会典》。凡正德《明会典》录入陕西地区递运所72处[3]223-226,万历《明会典》则录入35处[4]756。但经过对史料的详细检索,发现明朝在陕西地区先后设置过137处递运所(见表1)。

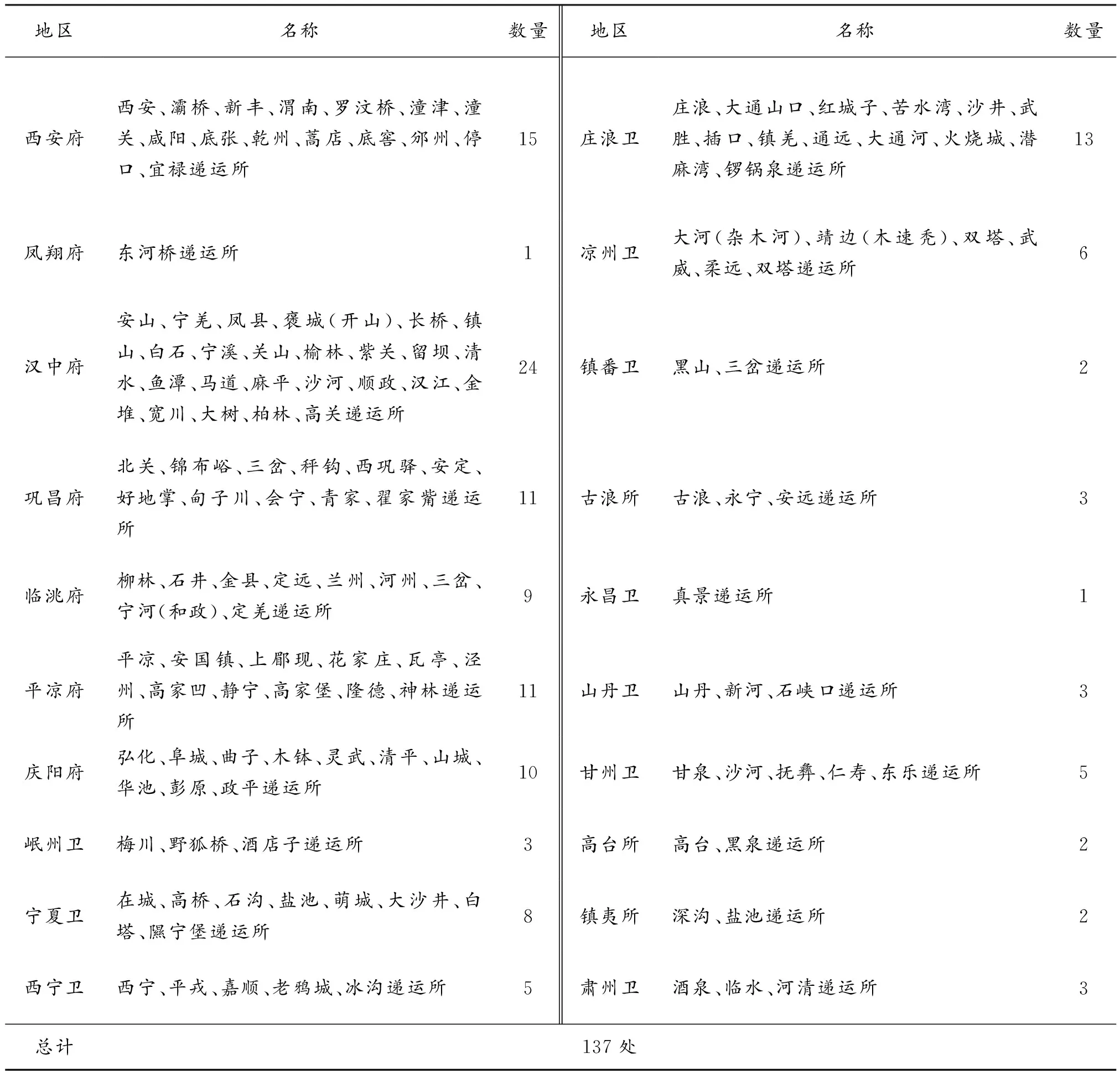

表1 明代陕西地区递运所概况

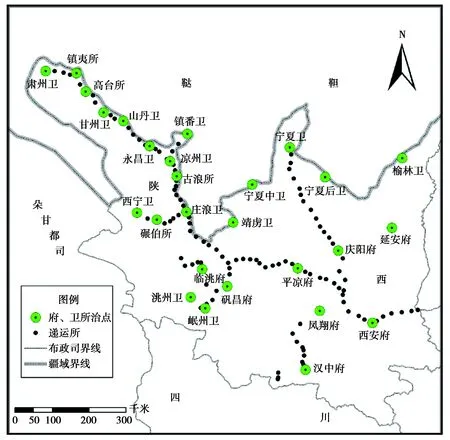

经过考证,这些递运所大部分可给予精确的定位,在此基础上可绘制出一幅明代陕西递运所的空间分布图(见图1)。需要注意的是,有明一代递运所废置不定,这137处递运所不可能出现在同一时空内。但由于大部分递运所设置于明朝前期,而裁并则主要集中在明后期,因此本图基本可以反映明中期陕西递运所的空间分布情况。

从递运所的空间分布看,西安府具有绝对的优势地位,其虽偏居陕西东南一隅,但从全国范围来看,却是连接内地与西北地区的重要中转站,是明代递运系统中的重要枢纽。西安府东联河洛,南至巴蜀,西通甘肃,北抵宁夏,沿途均设有递运所。这种分布格局与明代陕西“内通三边四镇”的重要军事地位相契合,来自腹地的物资通过递运所可源源不断运往关中,继而转运至西北边地卫所。那么,递运所主要负责哪些物资的转运?除物资外又是否涉及人员的转送呢?

图1 明中期陕西递运所空间分布图

二、明代陕西递运所的职能分析

如前所引,洪武元年(1368年)朱元璋设置驿递的目的在于“递送使客,飞报军务,转运军需等物”。驿站的主要职能在于迎接过往公差人员及传递重要诏令文书等,而递运所应当以转运军需物资为主。郑宁在《明代递运所考论》一文中认为,粮食是递运所运输的大宗[5],事实果真如此吗?明初规定,“递运所如大车一辆载米十石者,夫三人,牛三头,布袋十条;小车一辆载米三石者,夫一人,牛一头”[1]501。从车辆及布袋的配置上看,递运所在设立之初似乎的确用以运粮。

但事实却并非如此,有明一代就陕西地区的递运所而言,其始终不以运输粮食为主要职责。要想弄清这一点,先要对明代边地卫所的粮饷来源进行分析。万历《明会典》载:“今边方所在,屯兵转饷尤急。其粮料本折,有民运,有屯种,有盐引,有京发年例。”[4]208其中,边地屯粮自产自用,开中盐粮由商人转运,通不经由递运所,故在此不做赘述,而着重讨论京运年例和民运粮。

正统年间,随着边地战争兴起粮饷供应不足,朝廷不得不拨给太仓银(又称京运银、京运年例等)(2)参见范传南:《明代九边京运年例银及其经营研究》,东北师范大学2011年博士学位论文;黄阿明:《明代年例银制度形成探讨》,《安徽史学》2015年第2期。,“专以接济岁用不敷,及紧急兵马支用”[6]15。隆庆四年(1670年)陕西按臣暴孟奇奏言:“太仓年例则发甘肃,应进赃罚解太仓。往来交易,不惟道路罹跋涉之苦,亦且驿递滋供应之烦。乞将臣应解赃罚银二千四百两解抵甘肃,年例太仓照数扣除。一纸之驰达,代数千里之转输。”[7]8-9暴孟奇此举的目的之一是缓解沿途驿递的运输压力,可见太仓银是经由递运所运输的。

相较之下,民运粮的运输方式更为复杂且历经多次变化。最初,政府规定民运粮由民众负责运至边地,但由于边地所需军粮众多,民间转输繁重,政府不得不采取一些缓和措施。洪武二十九年(1396年)监察御史蔡民玉进言:“(陕西)诸府州县民,以转输边郡道远苦之。宜于驿道有军民处置仓,令各处民夫就近地计程接递,运至边卫给军为便。”[1]3573-3574政府开始在沿途重要地点设置官仓,将原本由百姓直接运往边地的粮食改为逐程递送。至永乐十年(1412年)又规定,将巩昌、临洮等地的税粮“储于本处仓,遇农隙令旁近州县民运输兰县仓。自兰县抵甘州,每五十里设一站,或役刑徒,或令官军转输,庶少苏民力”[8]1594。至此,凡内地民运粮只需送到兰州,以西地区则由囚犯或军士转运。正统元年(1436年)再次强调,“自今各府税粮运至兰县,然后起发军夫自兰县运至凉州,自凉州运至各卫,则民免凋毙而军食足矣”[9]406。尽管运输方式多次变化,但递运所从未承担民运粮的运输任务。事实上,边地粮食所需众多,递运所是难以承担的,以下试举一例。嘉靖七年(1528年),关中诸府县照例需运送军粮316600石至甘肃。[6]110关中运粮至甘肃必然经过兰州,而当时兰州递运所配置有人夫、牛、车各180[10]630,即是一牛、一夫配一车,可知为载米3石的小车(3)明初规定,“递运所如大车一辆载米十石者,夫三人,牛三头,布袋十条;小车一辆载米三石者,夫一人,牛一头。”见《明太祖实录》卷29,洪武元年正月庚子,第501页。,通共可运粮540石。若按一日一运计算,则运完所有粮食需要近600天的时间,这显然是不可能的事。

但这一局面在明中后期发生改变。首先,嘉靖八年(1529年)开始,各地民运粮改为折收银、布,民运“粮”变成了民运“银”。其次,运送方式也发生了变化,由原本的大户运送,改由官方运输,即“于大户名下,每解粮一石追收脚价银一钱,免其到边”。而由政府“选委军民职官各一员,各带军余民快四名,给与盘缠银两。”其运送方式则“照京运事例,沿途递运所起车,军卫有司逐程多拨军兵防送,运至兰州。照依旧例每银二千两、布一百六十斤,运至甘州广盈仓者各脚价银三两八钱,运至凉州广储仓者各脚价银一两二钱,亦於前脚价银内支给,解官雇觅骡头驮运”[6]110-111。从这段资料中,可以获得两条重要信息:一是,民运粮改为民运“银”后,兰州以东地区改由递运所转送;二是,民运“银”的运送方式即是参照京运年例,亦可佐证京运年例(即太仓银)的确由递运所负责运送。

综上所述,就明代陕西地区而言递运所并不以运输粮食为主要任务。明后期,民运粮折银征收后,民运“银”连同此前兴起的太仓银均由递运所运送,至此递运所方承担起输送边地饷银的重要任务。需要说明的是,明代递运所体系是伴随着明初疆域的开辟而逐步建立起来的。军队作战中粮食供应是第一要务,这也正是递运所设置的最初目的。可以想见,在明初的统一战争中,递运所的确曾承担转运粮食以供前线军需的任务,但随着战事的平息和边地军粮来源的多样化,递运所的职能逐渐发生了变化,不再以运送粮食为主要任务。这一转变可能不仅是陕西地区,而是全国性的。晚明时期,明朝军事防御重心由西北转至东北一带,而从现存的晚明辽东递运所档案看,即便战事频发,辽东地区的递运所仍以转运使臣官员和军器物料为主,极少有运送米粮的记载[11]。

除明中后期开始承担边地卫所的饷银外,陕西地区的递运所还担负着以下职责。

(一)运输军器物料。洪武初年,“置军器局,专典应用军器”[1]2055,负责各类兵器的制造和管理。洪武二十年(1387年),“令天下都司卫所各置局,军士不堪征差者,习弓箭、穿甲等匠,免致劳民”[4]972。至此,各地卫所均可制造各类军器。(4)这里的军器指冷兵器,火器铸造权仍然由中央掌控。具体可参见王珂:《明代的火器制造及管理制度》,《河南大学学报(社会科学版)》,1998年第5期。“天下卫所岁造军器,在边镇者留本处给军,在腹里者解戊字库专备京营官军领用。”[4]978陕西各边地卫所所造兵器无需外解,可留作自用。但由于“卫所军器,各自成铸,星散无统,监工不设”[12],从而产生了诸多弊端。因此嘉靖三年(1524年),“命陕西四镇,各设总局团造军器。八府四十七卫所,各以附近分隶之”[13]1161-1162。军器局的设立使边地卫所的军器制造制度化和规范化。但边地卫所的军器虽自造自用,其制造军器的物料却由内地府县供应。如宁夏卫所需军器物料由陕西布政司拨给,宁夏中卫由延安府拨给[14]185-186,肃州卫、镇夷所则由西安府拨给[15]124-125,这些物料当由递运所负责转运。如“甘州十五卫所,岁造军器所用枪杆、箭杆等料,俱本卫官军往巩昌等处山场采取,所在官司给与车辆运送,系是旧例”[16]1521。使用递运所运送物资需要相关部门出局凭证,这里官司所拨与的很可能便是递运所的车辆。另外,残存的明代档案中亦有递运所运送箭杆等军器物料的记载,如“倒接高平递运等所,车户陈英等装运箭杆车柒……”“……递运、安插二所,车户陈英等,装运枪箭杆车四辆”等[11]269、281。这表明枪杆、箭杆类军器物料的确是由递运所负责转运的。

此外,当边地卫所军器不敷使用时,还可向朝廷奏讨[4]978,而这类军器通常由工部派出专员解送,沿途递运所起车转运。“各部差官运送军器钱粮,前往各边交割,支廪给,陆路中马一匹,水路站船。军器钱粮量拨车辆往回应付,回日车辆住起。”[4]760军器运输既经由递运所,自不免有借机勒索的情况,因此嘉靖二十七年(1548年)规定:“各边奏求军器毋得滥差军职解送,骚扰驿递。”[13]6198除各类冷兵器外,各边还需定期前往京城领取各类火器及军装等。对此,朝廷规定:“辽东、甘肃、大同、宣府差人赴京关领神器、胖袄、火药等件,官支廪给,舍人支口粮,应付驿驴一头,物件验实拨车。”[4]760火器及军装的运输应当也是由沿途递运所拨车转送。

(二)迎送朝贡使臣。洪武二十六年(1393年)规定,“四夷番使,各处土官,来朝并回还,水路递运船,陆路脚力”[4]759。外夷朝贡往返需携带众多的贡品及赏赐,必然需要递运所拨与车、船转运。现存万历年间广宁卫高平、广宁诸递运所档案中,便有运送朝鲜使臣入京朝贡的记载。如,“十一日,准牛庄应付赴京朝鲜国车一十八辆,安插车九辆,本所车九辆,车夫郭用等一十八名,本军车四辆”,“应付朝鲜国回还车一十七辆。”[11]251、256陕西偏居西北,凡西域三十八国朝贡多经此地,由沿途驿递迎送。各国使者既有驿递之便,便常常倚仗特殊身份,“沿途多索船马,夹带货物,装载私盐,收买人口,酗酒逞凶,骚扰驿递”[16]3801。如,“西夷土鲁番来贡方物,率于中途抵换。又多赍私货,贸易为奸,沿途验扰,驿递苦之”[13]4143;“哈密等处进贡夷人,每沿途寄住,贩易谋利,经年不归。甚有前贡者复充后贡人数,更名冒进。起送者骚扰驿路,存留者耗费月粮,殊非中国边防之体。”而“撒马尔罕等处贡使数多,在边则亏耗军储,沿途则骚扰驿递”[17]840。为此,明廷降敕诸国,“继今以后,王遣使臣必选晓知大体,谨守礼法者。量带傔从,严加戒饬,小心安分,毋作非为”[16]3801。又令沿途所经驿递,“将夷使名数,并应付马驴车辆、廪给口粮各数目,初到及起身各日时,逐一登记”[4]586。对各国使臣进行严格管控。除外国使臣外,各边地土官、番僧朝贡时亦经由驿传,对于朝廷赏赐的物件,返程时亦需递运所车辆装运。如,“洮、岷、西宁番僧人等俱支廪给,应付驴头、红船。内齊有敕者,应付下马一匹,水起站船。其赏赐物件验包拨车”[4]761。

(三)运输茶叶。明代推行“以茶驭番”政策,在西宁、河州、洮州等地设立茶马司与蕃民进行茶马交易,而茶叶主要运自汉中和四川地区。洪武四年(1371年),户部奏请定例收购汉中府金州、石泉、汉阴、平利、西乡诸处民茶,用以与西番易马[1]1300-1301。次年,又定例收四川所产巴茶用于茶马交易[1]1331-1332。四川之茶起初直接运赴秦州茶马司,后由于“道远难致,人力多困,若令就汉中收贮,渐次运至秦州尤便”[1]1499。此后,四川之茶往往运至褒城县茶厂储存[4]267,与汉中府所产之茶共同运至诸茶马司。其运输路线可分为三段:汉中府南郑县至巩昌府徽州段,需经连云栈道,由沿途递运所负责转运。据载,《明实录》洪武三十一年(1368年)置连云栈道,设递运所21处[1]3697,很大原因当是便于运茶;徽州至巩昌府陇西县段,设置骆驼巷、高桥、伏羌、宁远4处茶运所,专门转运茶叶[4]265;陇西县至西宁、河州、洮州三茶马司段,仍由沿途递运所转运。嘉靖十四年(1535年)一度改由大户自行解茶至各茶马司,政府给与运费。因弊过多,至嘉靖十九年(1540年)又改由官运,自汉中府至巩昌府通不经由递运所,而巩昌府至各茶马司仍由沿途递运所转送[18]960-963。

(四)运送囚徒、官员及其家属等。最初,囚徒由各地卫所军士负责传送。洪武九年(1376年),“上以其有妨练习守御,乃命兵部增置递运所,以便递送”[1]1793。为此,各处递运所安插数量不等的防夫,“每所或三四十名,或二十五名,本为接交防送军囚、囚徒而设”[18]3134。除运送囚犯外,递运所还承担其他各类官员及其眷属的运送。洪武二十二年(1389年)鉴于“各处水陆递运之役,有司不量轻重,概给舟车,以致民力困弊”的情况,朝廷明文规定“凡文武官赴任千五百里之外者给之;老疾军及军属寡妇、故官之妻子还乡者给之;其犯法至死者不给,宥罪为军及军丁补役者,惟云南、辽东、大宁等处水陆则给之,余不许”[1]2954-2955。二十四年(1401年)又规定,“凡各处逃军”亦由递运所交接防送[4]758。

随着时间的推移,递运所的运送任务日渐繁重,递运项目不断增多。洪武五年(1372年)颁布的《应和给驿例》仅6条,至嘉靖三十七年(1558年)颁布的《应给勘合例》则扩展至51条。规定凡各衙门现任官员,及在京城的各衙门历事监生、国子监监生去世后,其灵柩由递运所拨车装送。“若系见任三品以上大臣病故,灵柩拨车辆人夫,扛抬护送。”而“新升总兵、参将,在京领敕,前去到任。支廪给,陆路双马,水路站船,带盔甲军器,量拨车辆”。“其太医院,差医士往各边,调治患病官军,支口粮,应付驴一头,往回应付。各带药材拨所车各一辆。”“王府差人关领铭旌、凤钩、册印、宝匣、仪仗等项,官支廪给,旗校支口粮,应付驿驴、红船。关领物件,验扛拨夫。”[4]759-761此外,成化十六年(1480年)还曾规定,“各王及各处镇巡三司官,差官进表笺、缴敕、谢恩者,陆给双马,水给站船。有贡物者,递运夫护送”[4]761。凡诸类因公外出,随身不便携带之物,俱由沿途递运所拨给车辆人夫转送。从时间上看,递运所的职能总体经历了由简到繁,由少到多的变迁过程。而从空间上看,明朝疆域辽阔,各地区不仅在地貌环境上千差万别,在政治、经济和军事层面上的地位亦存在较大差异,因此对递运所职能的探讨既要从宏观视角进行把握,也应注意到区域间的差异性,绝不可一言概之。

三、明后期陕西递运所的裁革辨析

明中期以后,驿递任务日渐繁重乱象丛生,对此时人指出:“国初以驿递宣传王命,飞报军情。比者成法尽更,靡费十倍。既有站、红船,又增设官民座船;既有额定马驴,又增设帮马;既有正差应付,又有借冒关牌,分外逼索者。”[13]7745在此背景下,明廷不得不对驿递制度进行改革,除将驿夫由佥派改为招募并重申给驿条例外,还对各处驿递进行裁并。有学者认为,明代的驿所曾经历过三次大的裁并,分别是嘉靖、万历和崇祯年间[19]。从陕西递运所数量上看,如前所述有明一代共考得137处,然正德《明会典》记72处,至万历《大明会典》则只余35处,似乎的确经过了重大裁革。

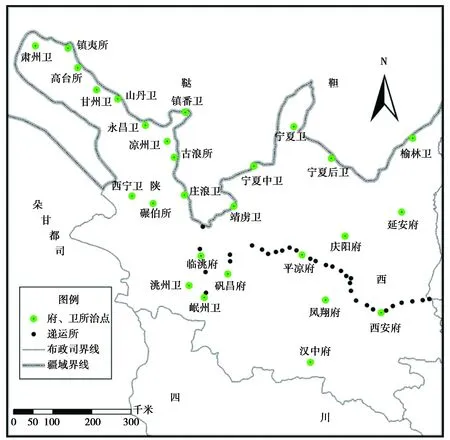

图2 万历《明会典》所载陕西递运所空间分布图

从地图上看(见图2),至万历年间,陕西递运所的空间分布格局发生了较大变化。若以《明会典》为准,则凡不见记载的递运所均可视作已被裁革。万历《明会典》记事止于万历十三年(1585年),但在此后的不少方志中,原本已裁革的递运所仍见于记载。如成书于万历四十四年(1616年)的《庄浪汇纪》,详细记录了庄浪、武胜、岔口、镇羌、通远、西大通、沙井、苦水湾、红城子等9处递运所的位置、所夫及牛只数量,甚至包括每月日所需粮草数等[20]。同样编纂于万历四十四年的《肃镇华夷志》,亦记载了酒泉、临水、深沟、盐池、河清等5处递运所的方位及牛、夫数量[15]129-130。然以上诸所在万历《明会典》中,或明确记载已被裁革,或未予录入。类似的情况还出现在万历《临洮府志》、万历《朔方新志》等方志中,如此众多,绝非个例。而考虑到当时明王朝的财政状况及边防重心的变化,短期内不可能进行如此大规模的复设,因此《明会典》与各方志对递运所的记载,两者必有一误。

分析发现,凡是《明会典》不予记录的递运所均不设大使一职。明初规定,凡递运所均设大使一员进行管理(5)洪武九年增设副使一员,旋于次年革去。事见《明太祖实录》卷107,洪武九年七月戊辰,及卷115,洪武十年九月庚辰。。但也有一种情况例外,便是军站,即由军人应役,或以囚徒充当的驿递。有别于普通的民站,这些军站均设百户进行管理。即“以宥死囚充递运军,但主以百户,不必设大使官,仍许各军得耕荒田以食。车、牛则给以在官之赢余者”[9]2378。就陕西地区来说,“甘、凉、宁夏、汉中等处驿站,俱系洪武年间,江南罪囚编发,每处一百户所。”[21]552这些地方的驿递均为军站,作为军站《明会典》是不予录入的,这一点有学者早已指出(6)参见杨正泰:《明代驿站考(增订本)》(上海:上海古籍出版社,2006年,第3页),但仅提及水马驿,实际上递运所也是如此。。

此外,凡是裁去大使一职的递运所,《明会典》亦不录入,并视该所已被革去。而事实上,这些递运所仍然继续存在,或由驿丞兼管,或改为军站后设百户管理。如万历《明会典》记:“河州、宁河、定羌城各递运所俱革。”[4]756《明实录》则记,仅裁革“宁河、定羌、三岔、野狐桥、酒店子五递运所各大使一员”[13]3036。而嘉靖《河州志》则记载,河州递运所,“嘉靖辛卯裁革,附凤林驿驿丞管理”。和政(即宁河)递运所,“嘉靖辛卯裁革,附和政驿管理”。定羌递运所,“嘉靖辛卯裁革,附定羌驿驿丞管理”[22]29。这些递运所实际上仍然存在着,只是原本由大使管理的车、牛、人夫等,俱改属驿丞兼管。又如万历《明会典》载,“汉中府,旧有宁羌州宁羌、凤县安山各递运所,俱隆庆四年革”[4]756。而同时期的《明实录》则记,裁革“宁羌、褒城、凤阳、安山四递运所大使各一员”[23]1179,仅仅是将大使革去。对此《万历重修宁羌州志》有更明确的记载:“(宁羌)递运所,在西关,正德间设,堂设俱废。先设大使一员,今设百户一员,掌印管事,吏一名。”[24]46由大使改为百户,说明该递运所只是由民站变为军站,实际上并未裁撤。

综上所述,《明会典》对递运所的统计乃是以大使这一官职的设置为准的,并不能反映递运所设置的真实情况,这方面的研究仍需借助于各类方志。事实上,明后期对递运所的所谓裁革主要是裁革递运大使及缩减牛、车、人夫的数量,以起到裁撤冗官,缩减开支的效果。其结果是各递运所,或改隶驿站,或规模受到压缩,但实际上仍然存在着。递运所作为重要的军需转运机构,是不可能出现大面积裁革的,特别是陕西乃三边重地,一旦彻底裁革势必影响边地军需供应,进而动摇国家根本。从现存档案看,直到明朝灭亡的前一年,朝廷依然督促地方按时解赴甘肃驿递所需银两,努力维系驿递的正常运转[11]279-284。

当然也应注意到,从明后期开始,随着递运大使的裁革,驿站与递运所合并的趋势越来越明显。明初,政府试图通过驿递分离的方式,使递运所专运军需,驿站专送军情,以提高传递效率。在政权初立国家尚未统一之时,这种运转模式自然能起到事半功倍的效果。但随着局势的稳定及战事的平息,驿站和递运所的职能亦逐渐发生变化,两者间的界线日益模糊最终趋于融合。进入清代,递运大使一职被陆续裁革,原递运所牛、夫、车辆等俱归入驿站,此后仅在个别地方还有递运所的存在。