珠三角沙田地区传统聚落的类型与演进研究*

张莎玮,林南谷 ,晏 忠

沙田作为珠江三角洲(简称“珠三角”)一种特殊的土地类型,是自然淤积与人类围垦共同作用而形成的一种农用土地。据记载由汉唐初始,历经长时间的演变方有了今日沙田之面貌,其动态发展过程具有生长性和不稳定性。同时生活在此的先民(疍民)所引发的新型层级关系,使得沙田的社会环境具有区域“排挤”的独特性。因此,文章从沙田地区传统聚落的空间类型、空间分布和演进过程3个部分进行梳理,同时对聚落的选址、空间结构以及影响因素等方面进行研究,发现社会变化发展下所引发的聚落变化、及其中典型要素的价值意义。另外,沙田处于粤港澳大湾区的核心位置,保护与发展的矛盾刻不容缓,聚落作为反映文化景观的有效载体,对岭南乡土景观的研究具有不可或缺的价值。

1 沙田地区传统聚落研究综述

国外对于聚落的研究大致可分为两个方面:其一是关系的研究,聚焦聚落与社会、经济、生态、文化等方面之间的关系;其二是空间的研究,针对聚落内部、聚落外部与聚落内外之间。例如日本西川喜久子以沙田土地所有权问题作为研究对象,探讨了由资本主义因素所引发的沙田经营形态变革,追溯清代广东社会历史发展的踪迹[1];牛津大学科大卫的《明确珠江三角洲家族制度的初步研究》[2]、日本大阪大学片山刚学者的《清末珠江三角洲地区图甲表与宗族组织的改组》[3]、耶鲁大学肖凤霞的《宗族、市场、盗寇与蛋民——明以后珠江三角洲的族群与社会》[4]等相关研究,均从历史学、社会学、人类学的角度对明清珠江三角洲展开研究,聚焦家族与宗族问题、社会政治以及经济资源争夺。可见,国外研究主要展现的是沙田这一地域所形成的特殊社会关系,而针对沙田聚落的专项研究比较少。

我国学者主要从历史学、人类学、宗教、地理等角度研究沙田的问题较多,但对于沙田的传统聚落及其演进部分的研究还是比较缺乏。目前,对于沙田地区的研究更多的是从经济史和地方史出发,主要分为区域研究和个案研究两大类。建筑与规划领域的学者在对珠江三角洲水乡聚落的研究中,会涉及部分沙田聚落的相关研究。研究主要成果可追溯到20世纪90年代初,谭棣华教授等从社会经济、阶级关系和风俗民情等方面,着重论述沙田区的社会结构和突出问题[5,6];而后刘志伟教授从政府增收赋税的角度上来解读沙田,说明从沙田到民田的变化受到政治、文化层面的影响所带来的空间格局变化,反映的是一种经济关系和当地的政治格局[7];还有学者分析了沙田水乡聚落户外空间及空间物质要素,研究了沙田水乡聚落对于自然环境、传统文化、人、聚落的价值[8-10];通过典型案例揭示沙洲的形成原因、分布范围、历史差异,同时也揭示了在自然环境的差别下,在居住空间和水利设施、沙田劳作等生产方式不同进而形成相异的社会行为,导致不同的聚落空间特征[11];华南理工大学多位学者从民田—沙田的文化区划、空间格局以及珠三角水乡聚落的形态、空间类型等方面做了一定的研究[12-14]。总体来说,国内外对沙田的社会关系、政治、文化以及宗教方面已经做了大量且较为成熟的研究了,但从珠江三角洲沙田聚落的演进、变迁、空间格局角度研究则较为缺乏。

本文在前人研究的基础上,通过口述访问、史料收集、文献查找、田野考察等研究方法。一方面与当地居民深入交谈并考察当地的展览馆,了解风土人情、文化传统以及居住空间;另一方面调研分析现存传统建筑的内外部空间结构、现存传统建筑和新建建筑与水系的关系,并拍摄大量的实景照片。其次广州地理研究所编写的《珠江三角洲形成、发育、演变》指出,隋唐之前珠江三角洲沙田海岸线的位置已推移至——以昌教(佛山顺德区)—九江(佛山南海区)—西樵(佛山南海区)—大同(佛山南海区)—紫洞(佛山禅城区)—深村(佛山禅城区)—黄埔(广州黄浦区)—石碣(东莞政文西路)为一线,并以此作为本次研究地理范畴的界限,在此范围内对沙田的空间聚落类型、空间分布进行深入研究,进而从演进过程的角度出发,分析其演进机制。本研究有助于细致解答珠三角沙田聚落演进过程,以此展现其在历史上独特的文化风貌,并从中吸取具有丰富内涵的生存与生态智慧。

2 沙田地区传统聚落的空间类型和分布情况

2.1 沙田传统聚落的空间类型及基础形态分析

在沙田发展历史上,以明清时疍民被允许上岸作为分界线,沙田聚落可划分为水上聚落和陆上聚落。早期,疍民“以艇为家”,形成独具一格的水上聚落。而后伴随珠三角泥沙持续累积形成沙洲,移民大量南下带来了先进的水利技术,疍民开始筑提围田,沙田也因此逐步稳定。疍民上岸后,水上聚落逐渐消失。现阶段的研究主要是以陆上聚落为主,但早期的水上聚落在整个沙田的演进中是具有一定的地位的。

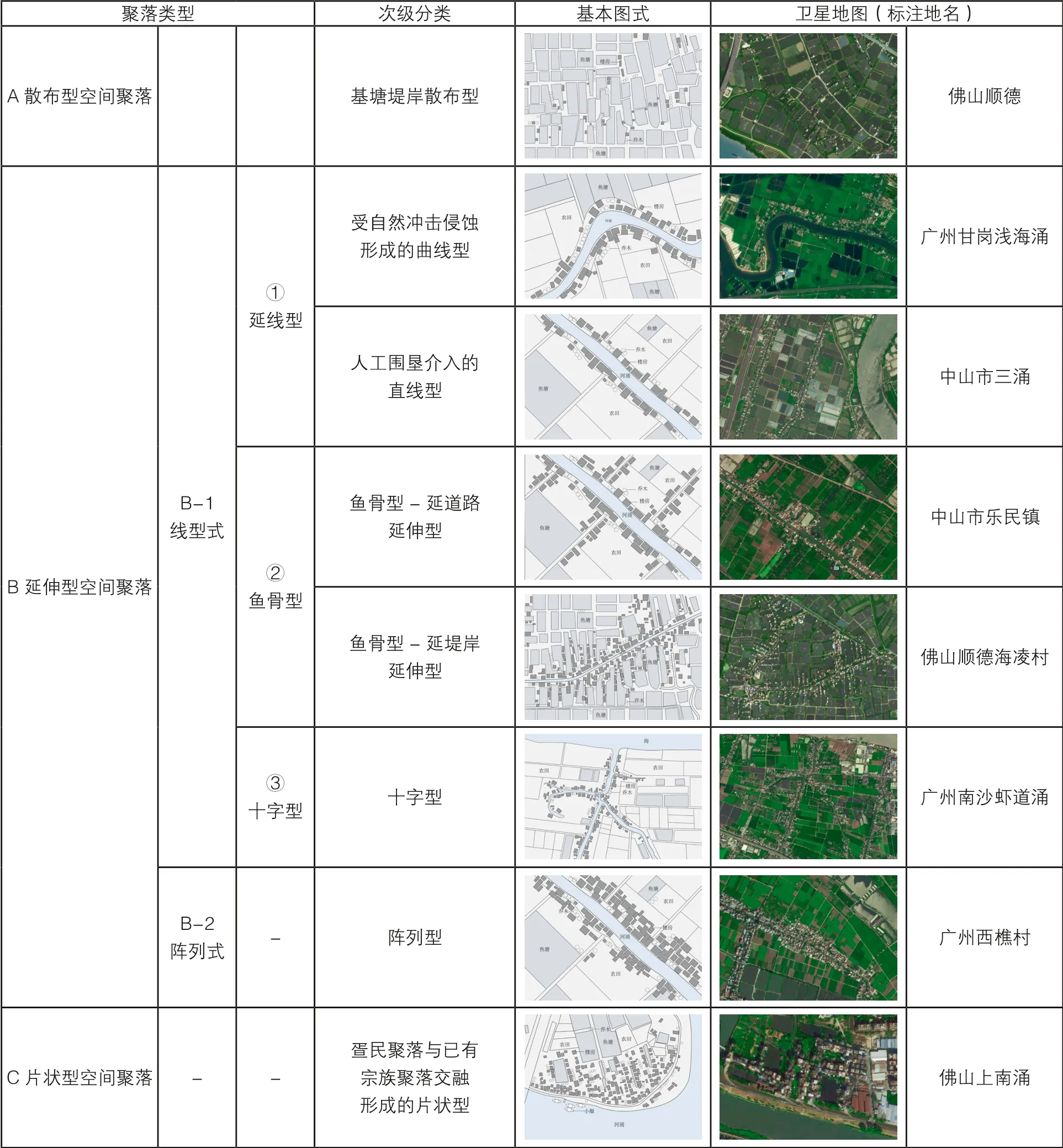

沙田聚落位于水网密布的水陆交接地带,其构成要素为:堤岸、建筑和水,各要素之间相互影响,使得聚落空间呈现出不同的类型[15]。疍民亲“水性”的生活与生产方式使得建筑的格局呈现出沿水网分布的态势。大多数房屋以延伸型或散布型分布于河涌或桑基鱼塘沿岸;后期局部疍民与小型宗教势力共同建立起小型集居单元,呈现片状分布,从而呈现出现今多样杂糅的聚落空间格局[16]。这里需要说明,沙田传统聚落的演进从隋唐开始进入准备阶段,一直随资源、争夺、生存压力和上层政策的影响下不断经历变迁过程,历史与现状在空间类型上具有一定的延续性,但是居住载体不同,这里的分类是综合考量的。根据已有研究,并结合实地调研数据,将沙田传统聚落空间类型划分为3个大类:A散布型、B延伸型、C片状型聚落空间(表1)。

表1 沙田传统聚落的空间类型

2.1.1 A散布型空间(移民聚落为主)

据研究散布型聚落是最早出现的聚落类型。宋代已有文献记载,南海县的罗格围“沿水而居、兴筑基堤”,疍民以艇为家,分布广东沿海一带。从卫星图上可看出,今天散布型聚落主要分布于佛山顺德一带,其东部和南部已经形成沙田聚落(如伦教的大洲、鸡洲,大良的逢沙、苏岗和五沙,桂洲的大福基、龙涌,杏坛的新联、海凌,均安的南沙、新华、天连等),为沙田周边聚落(大多为均安南沙、少数中山)迁移过来的耕户集居逐步发展起来的移民聚落[8]。佛山西部地区是桑基鱼塘的起源地,基塘业发达,地形呈现网格状,居民为了缩短耕作与居住的距离在堤岸散点式筑居,从而形成这种散布型空间布局。

2.1.2 B延伸型空间(典型的沙田聚落)

延伸型空间属沙田地区最典型的聚落类型,该类型是指房屋沿着河流、河涌两侧或一侧连续性延伸排布,现存聚落可根据其排布方式,划分为B-1线型延伸空间和B-2阵列式延伸空间。另通过《番禺县志》的舆图可以看出早于清末明初沙田区的聚落就呈现此种沿河涌分布的线型空间,至今依旧延续此肌理[17]。

B-1线型式

线型延伸空间按照河涌的形状可分为延线型、鱼骨型和十字型。根据对卫星地图的数据标点可看出延线型分布受自然冲击和人为开垦的影响,呈现出直线型和曲线型两种形式,所以延线型可再细分为自然冲击下的曲线型空间和人工围垦下的直线型空间。

①延线型—曲线型空间/直线型空间

沙洲周边的河流受自然冲击侵蚀形成的曲线型空间,尤其北江和西江在季节性雨季的长期冲击下,河流呈现出弯曲发育的状态。基于沙田沿岸的土地较不稳定,容易被侵蚀,所以房屋沿堆积岸或分支稍末端分布,土地较稳定,被侵蚀风险低。

人工围垦介入的直线型空间,是疍民主动介入沙洲内部开垦和利用的结果。被开垦的河涌大多数以直线型为主、曲线型为辅,房屋有序且连续性的排布于河涌沿岸的一侧或两侧,呈现出直线型。

②鱼骨型—延道路延伸/延堤岸延伸

鱼骨型的形成主要是居民为了引水或是便于交通和耕作之用,修建了多条垂直于主要干流的支流或者道路,房屋沿河岸或垂直于河涌的道路两侧或一侧分布所呈现的形状,同时在网格状的桑基鱼塘中也会出现鱼骨型的房屋排布,集中分布于佛山基塘一带的聚落。

③十字型

十字型聚落是延伸型聚落跟鱼骨型相结合,呈现十字型亦或是十字型叠加的布局方式,类似“大”字型的放射状聚落,通常聚落伴随开挖的支流向两侧分布,支流分支以4~6条居多。

B-2阵列式

阵列式延伸空间是在单线型延伸空间类型的基础上,房屋连续性沿河涌分布且向内陆阵列式延伸发展(两层以上)的结果。其形成发展的原因在于沿岸空间不足以满足日渐增加的疍民人口数量需求、生活空间需求,便开始向内陆蔓延而形成的。

2.1.3 C片状型空间(新旧聚落融合)

随着居住需求的增加向内陆高地势区域无规律式延伸扩张,呈现出片状分布格局,但原始的聚落肌理仍有保留,易与有宗族的聚落格局相混淆,其分辨的依据在于居民是否是疍民的后裔或是否有无宗族信仰。此类型聚落经历了从水上散点聚居,到沿堤内河涌线状延伸,再到河涌交汇处扩张为团状聚落的转变。

出现了较为特殊的案例,如佛山南海里水,这里疍民聚落与已有宗族聚落之间发生了融合的过程。新中国成立之后,随着政府对于土地回收建设与统一管理,沿岸的原始聚落被拆除,疍民向内陆渗透,打破了原有的聚落肌理,即便如此,广府根深蒂固的宗族纽带并没有改变,疍民仍旧被排斥于主流文化之外,只依仗土地公、妈祖庙寻求精神寄托,聚落因此变得无序与复杂。

3 沙田地区传统聚落的空间分布

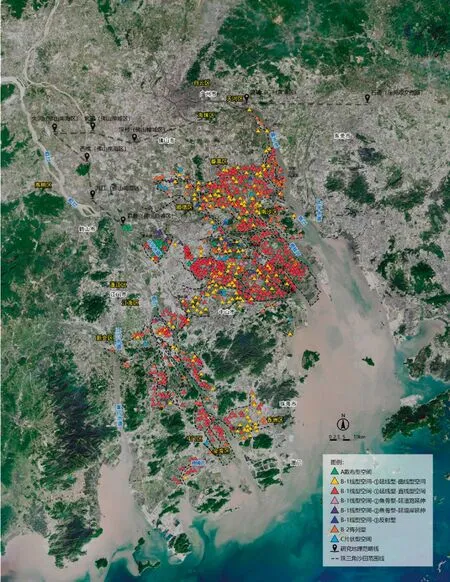

为了达到较高的普查精度,本研究选取了珠江三角洲流域共计810个传统村落,根据卫星地图所示的空间分布并结合历史资料,发现散布型聚落、延伸型聚落和片状型聚落主要集中分布于当今的中山、番禺、顺德、东莞、宝安、新会、南海、台山、斗门等地。根据地理信息系统数据普查(图1),沙田地区传统聚落空间分布,具有以下特征:

图1 沙田聚落空间类型分布图

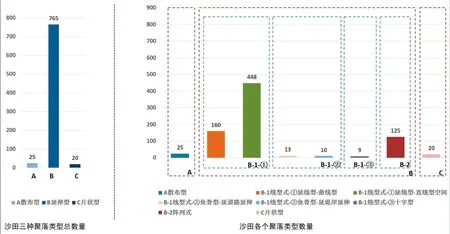

数量:A散布型空间聚落25个;B延伸型空间聚落765个;C片状型空间聚落20个。为了更清楚的分析聚落的演进类型,在聚落空间类型大类上又细分出小类:如B—1线型式—①延线型—曲线型空间聚落160个;B—1线型式—①延线型—直线型空间聚落448个;B—1线型式—②鱼骨型—延道路延伸型聚落13个;B—1线型式—②鱼骨型—延堤岸延伸型聚落10个;B—1线型式—③十字型聚落9个;B—2阵列式聚落125个。

核密度:从表2中可以看出A散布型聚落存在一定的核心,位于佛山马宁水道以北东海绿岛附近。B延伸型聚落分布较为广泛,基本覆盖了沙田的大部分区域,没有明显的核心区域。C片状型聚落存在一定的核心,分布于中山市鸡鸭水道与黄沙沥大桥交接附近。

表2 沙田各类型传统聚落空间分布

规律:表中3种类型的聚落占比总数由多至少的关系依次为:A散布型空间聚落占总数比2.3%(25/810)、B延伸型空间聚落占总数比94%(765/810)、C片状型空间聚落占总数比3.7%(20/810),因此B延伸型聚落(765)>A散布型聚落空间(25)>C片状型聚落(20),延伸型聚落数量占94%(765/810),具有主流文化圈层的主导地位,占据沙田地区的大部分位置,其他小类虽有分异,但是占额很小,这也恰恰表明沙田地区的聚落空间分布一方面与自然条件极度吻合,另一方面与地位隔阂和社会背景关系密切的规律。将在下文作进一步的解答。

4 沙田地区传统聚落的演进过程

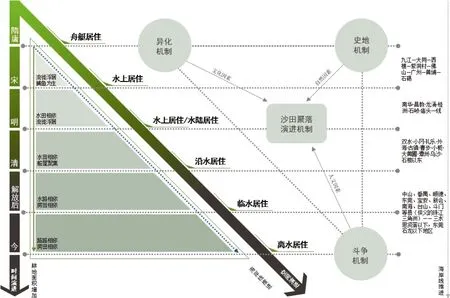

沙田地区的聚落演进过程,受到自然作用、不同社会背景、疍民行为变化的共同影响,从而呈现出多种不同空间类型,具有时间与空间的演进过程。沙田3种不同类型的空间形态特征之间存在着一种递进式关系,通过叠加空间分布信息,发现存在6处明显的时间演进节点和5个空间演进层次。

4.1 时间演进:沙田聚落随时间持续演进

由空间分布统计可知,沙田聚落所有类型占比聚落总数的比重为:A散布型空间聚落3.1%(25/810);B—1线型式—①延线型—曲线型空间聚落19.8%(160/810);B—1线型式—①延线型—直线型空间聚落55.3%(448/810);B—1线型式—②鱼骨型—延道路延伸型聚落1.6%(13/810);B—1线型式—②鱼骨型—延堤岸延伸型聚落1.2%(10/810);B—1线型式—③十字型聚落1.1%(9/810);B—2阵列式聚落15.4%(125/810);C片状型空间聚落2.5%(20/810)(图2)。

图2 沙田聚落空间类型数据分析

以上数据说明, B延伸型聚落占据主导核心地位,表明了该区域在历史上存在主流的聚落空间类型,长时间被广府文化所排挤而自成文化圈,这与沙田形成过程有绝对直接的关系。一方面,散布型聚落空间类型在一定时期形成后,随之被更适合的延伸型聚落空间类型所取代,深层次的原因在于延伸型聚落出现在明清时期,清末以前不允许疍民上岸居住(岸上土地属于原住民,属于大宗族所有),这一时期从清末延续至今,是沙田聚落形成最为长久与相对稳定的时期,疍民只能沿着河涌边坚固的堤岸建房栖居;另外,沙田聚落自出现就是“与水共生”的,从宋元流徙的穷人、明清时期被地主剥削的沙民、解放后仍被边缘化的渔民,他们世代都依靠河涌赖以生存。因此B延伸型是沙田最典型的空间聚落类型。

另一方面,清末后期出现的片状型聚落空间没有撼动延伸型的主导地位,这很大程度上是由于疍民上岸后身份仍不被认可所决定的,即便政府利用一系列政策手段模糊疍民的身份,如在附近统一建设新房、允许其子女上学、落户政策等等,但是地域的限制和社会等级限制了生产生活空间的真正改善——认同与平等,所以在明清大发展的延伸型的空间仍旧占据主导地位。

再者,沙田居住空间出现的时间顺序依次为,疍艇、茅寮(松皮棚)、红砖房、水坭大瓦砖屋、小洋楼[15]。两者结合分析以推断出沙田聚落的时间演进过程,时间节点可对应宋元—明—清—解放后—1960s—1990s,是重要的时间转折点,出现了舟居聚落、水上聚落、陆上聚落,并且在一定时期内存在互相交叠的现象(图3)。在调研的过程中,我们仍能深切的感受到当地人不愿意承认疍民的称谓,更愿意被称之为渔民和农民。因为身份的隔阂、生存的需求、土地的限制,使得疍民上岸后并没有像内陆扩张,依旧沿水分布,才使得现在依旧保留了较为清晰的顺水而居的聚落格局。需要说明的是,隋唐时期主要是聚沙成坦的过程,人口密度非常低,属于土地耕作的初级阶段,因此以宋代作为聚落研究的起点。

图3 沙田聚落时间演进的过程

4.1.1 宋元时期——“以艇为家”的散布型(A)舟居聚落

宋代,三角洲海岸线已推进到双水—小冈—礼乐—外海—古镇—曹步—小榄—大黄圃—潭洲—乌沙—石楼以东[18]。这一时期如《新会乡土志》载:“新会民族之由珠玑里来者,多居郁江两岸,迁民于此垦辟”[19],可见这一时期有大量的南下人口迁徙于沙田开垦,但疍民禁止上岸生活,他们为逃避税务,以艇为家,四处漂泊,靠打渔、打散工、运泥等为生,居无定所,生活艰辛。这使得这一时期的疍民聚居呈现出散布型聚落,停靠于河岸,四处漂泊,居无定所。地图标记的A散布型聚落,虽然与宋元时期存在的散布型聚落不同,但都是与当时生产生活相适应的一种聚落状态。

4.1.2 明朝时期——沿河涌带状延伸型(B)的舟居聚落

明初新沙田逐渐形成,主要以屯田为主,编制里甲,受政策的影响在新淤积的沙地聚民逐渐形成新的聚落,原先一些较为零散的小聚落也逐渐扩大。这种游走在沙田与居住点的单一生产方式被后人称为“住民耕沙”[20]。到明代中后期,随着沙田面积日益增加,“住民耕沙”已无法满足需求,聚落开始向外扩张,逐渐远离了耕地沙田,而这一时期的政府仍还没解禁疍民上岸,疍民与宗族的关系对立,也为后来疍民上岸后仍被压榨埋下伏笔。因此,这一时期的疍民依旧是以艇为家,同时伴随着疍民数量的增加,而呈现出沿河涌带状排布的舟居式延伸型聚落。

4.1.3 清朝时期——舟居与顺水茅寮并存的延伸型(B)舟居/水上聚落

清代,番禺一带的沙田已与大陆接壤且不断扩展,同时沙民们掌握了较为成熟的水利与种植技术,但仍属于社会边缘群体,雍正七年(1927年)才被允许上岸[21],但在疍民上岸前沙田已经全方位的受制于宗族势力,疍民没有获取土地产权归属,更不能侵占可耕作的沙地,因此没有真正上岸居住的现实条件。所以这一时期便出现了沿水简易搭建的茅寮,但因为有条件上岸的疍民只是少量,大部分还是住在小小的薄壳船上,属于B—1线型式—①延线型—直线型空间聚落,呈现出沙田地区最为典型的舟居与点状茅寮并存的延伸型水上聚落(图4-1)。

图4 沙田聚落住居空间

4.1.4 解放后——涌边茅寮、田边茅寮并存的延伸型(B)陆上聚落

解放初期,得益于土地改革,疍民开始拥有自己的土地,疍民们沿河涌两岸或田边搭建茅寮(图4-2)和松皮棚(图4-3)居住,这才有了固定的栖身之所,才是真正意义上的定居,不再像舟居,居无定所,漂浮于河上,“顺水茅寮”也因此逐渐成形,呈现出大量延河涌分布型聚落。

4.1.5 20世纪60年代——“茅寮砖屋化”政策下的延伸型(B)陆上聚落

60年代初,政府提出了“茅寮砖屋化”的政策,并以信用社建房的合作存款方式扶助建房屋,有了早期的水坭大瓦砖屋(图4-4),随着人口的增加,以及政策上的组织,部分聚落进行了局部或整体的搬迁,因而又产生了新的聚落。同时伴随着工商业的发展,红砖厂的建立,建筑材料上开始普遍应用红砖,有了现在还有保留的一二层红砖楼。同时因为疍民从水上交通变为陆上交通,使得这一时期的建筑是延道路分布进行延伸的。属于B—1线型式—②鱼骨型—延道路延伸型聚落1.6% 。

4.1.6 20世纪90年代——临水别墅兴起的片状型(C)陆上聚落

疍民完全上岸定居后,原有简陋的茅寮相继被拆除,建起了片状型的渔民新村,但没有祠堂[22]。疍民与原陆地的居民已基本同化,但疍民常年的水上生活带来特殊的风俗习惯至今仍有保留。聚落转折性的演进尚处于初步阶段,如数据显示C片状型仅占2.5%。

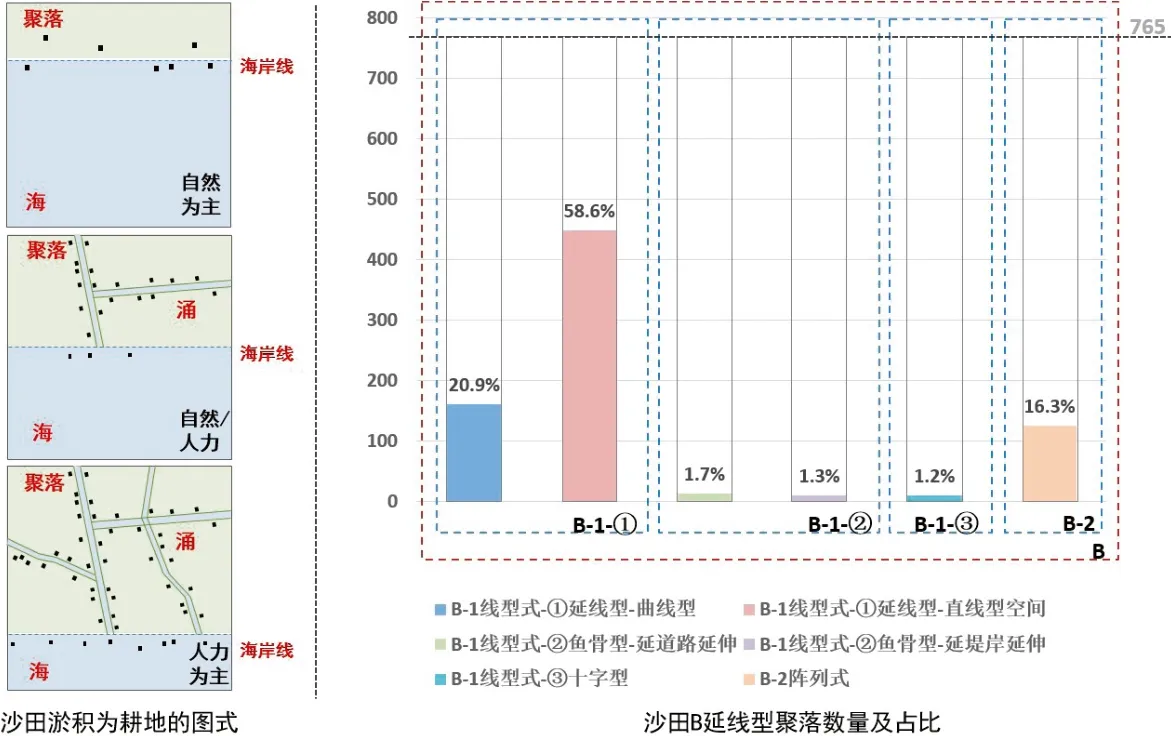

4.2 空间演进:沙田聚落随海岸线推进复合发展

由数据分析可知, B—1线型式—①延线型共计608个、B—1线型式—②鱼骨型共计23个、B—1线型式—③十字型共计9个、B—2阵列式聚落125个。其占B型延伸型的比重依次为:B—1线型式—①延线型79.5%(608/765)> B—2阵列式16.3%(125/765)>B—1线型式—②鱼骨型3%(23/765)>B—1线型式—③放射型1.2%(9/765)。可见,B延伸型是沙田占据核心主导地位的聚落类型,但随着海岸线推进、沙田田土持续淤积,产生了异化的类型(图5)。

图5 沙田聚落空间类型数据分析

其中B-1线型式—①延线型所占比重为79.5%,是沙田最具典型的空间类型。B—2阵列式所占比重为16.3%,这与生活水平提高,住居空间不能满足生活需要,而有所扩建是相一致的,在调研中我们发现,因为新的宅基地大部分都是沿原有房屋向两侧扩展一定距离的,仍旧沿着研究的线性肌理。B—1线型式—②鱼骨型、B—1线型式—③十字型的变化,是由于技术更新、生产需要等需求,聚落在保持原有延伸型不变的基础上,而产生顺应现状的变化。

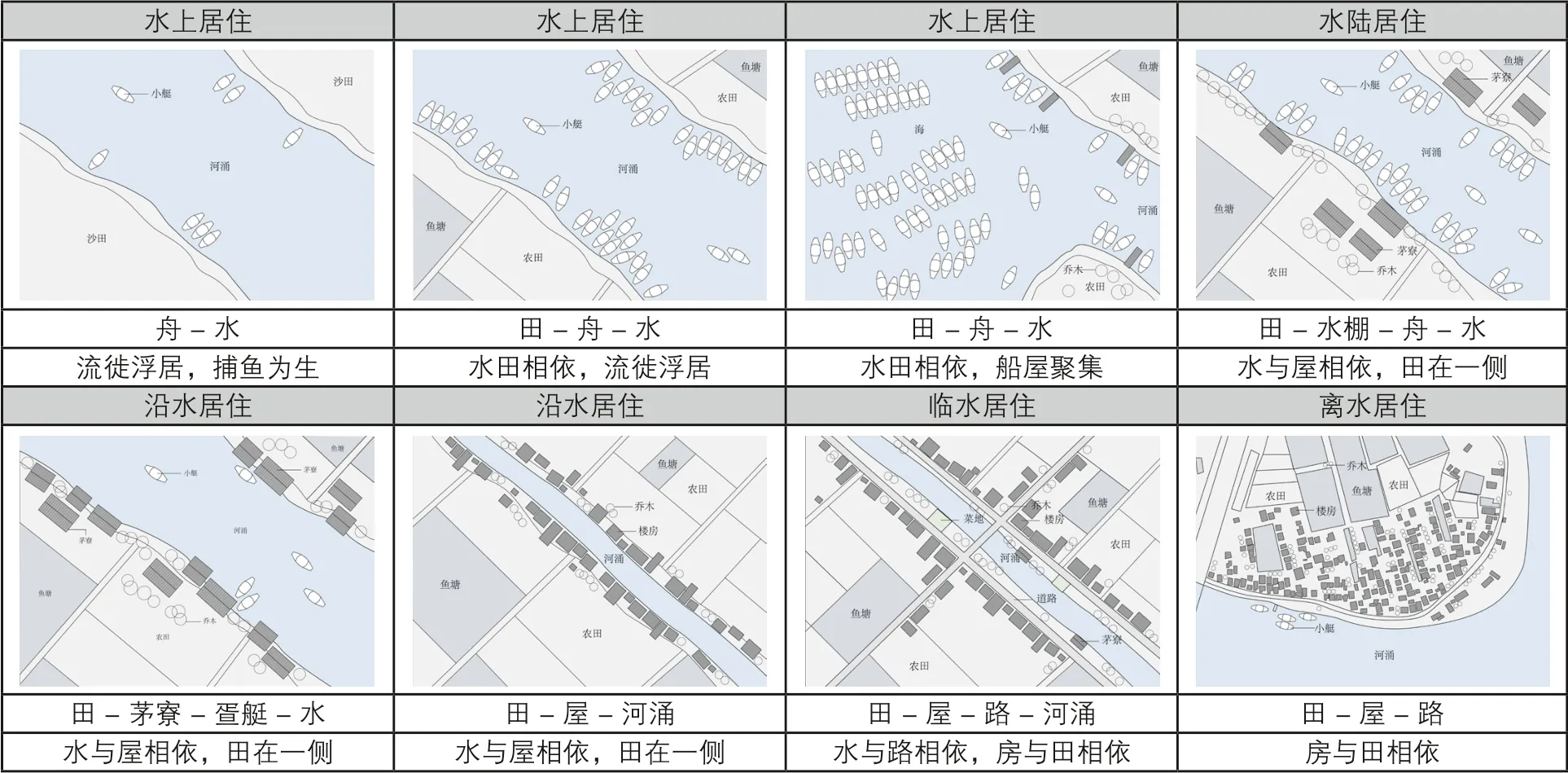

进一步分析,其中不乏内外两种因素的影响。其外部因素包括:①海岸线变化、②水网变化、③交通工具变化;内部因素包括:①社会政策、②阶级条件、③人文生态。从侧面反映出,沙田聚落从渔耕文明到复合农业文明、从适应自然到改变自然的鲜明特点,并且在空间上呈现出了从“水上居住—沿水居住—水陆居住—临水居住—离水居住”的过渡过程(表3)。

表3 沙田聚落空间要素演进示意图

4.2.1 水上空间—— 舟—水

据《番禺县志》(同治十年)记载见宋绍定六年(1233)海中沙坦不断浮现,大量移民于沿海定居[23]。这一时期疍民主要靠捕鱼、水上劳作为生。船即是交通工具、劳动工具更是住所,支撑着疍民生活生产的需求,同时也便于他们转移到别处。从而形成了“以水为田,以船为屋”的水上居住格局。“水”在这一时期的角色即是“田”也是“村”。起初居住分散,相关性差,随着疍民为了发展团结及生产上的需要,而形成线型空间。

4.2.2 水陆空间——田—水棚—舟—水

明洪武初年,对分散的疍民进行统一编户,为便于招募开垦新沙田。明洪武24年(1391),香山县(今中山附近)大约有2620户“疍民”确立属籍[24]。疍民不能上岸居住,每户人家有一至两艘船,少数疍民在岸边临时搭建简陋的水棚,随时打渔“漂流”,不能成为定居。这一时期,疍民的生活还是与水保持着密切的联系,沿岸分布的水陆村落格局逐渐形成,形成 “田-茅寮-舟-水”的面貌。

4.2.3 沿水空间——田—茅寮—疍艇—水

清末颁布法令,允许疍民上岸陆上定居[21],疍民延续着以往“亲水”的生活习惯,沿河涌搭建茅寮,疍民逐渐成为沙田地区主要劳作人群,“田—茅寮—疍艇—水”这种顺水而居的聚落和穿梭的疍艇大规模的在沙田繁衍。

4.2.4 临水空间——田—屋—路—河涌

新中国成立,实行土地改革惠及沙田,疍民陆续上岸生活,离不开政府的财政、政策支持[25],包括成立手工业和农业合作社,同时也相继成立了多个渔民新村,耗时30余年完成疍民的上岸定居工作,珠江持续数百年的“万艇云集、浮宅连片”的情景才逐渐消失。陆上交通大发展迫使水网功能转变,聚落由沿水分布转而向沿路分布,“田—屋—路—河涌”的临水聚落格局形成。

4.2.5 离水空间——田—屋—路

近年来政策采取强制措施要求原始聚落拆迁,促使了疍民族群与本土宗族融合,一部分原有与水紧密联系的聚落肌理消失,与宗族聚落融合从而呈现出片状分布的格局,基本脱离了原来的水环境,水上居民完成由“水”到“陆”生活方式的转化,“田—屋—路”的聚落空间格局正在形成。

在沙田聚落演进的背后存在3个层次的演进机制(图6):史地机制、斗争机制和异化机制。史地机制是沙田聚落形成的自然环境基础。沙田极为特殊的土地积累方式和后期开垦技术,形成了沙田鲜明的水网基底,自然与人力,孕育了地域性极强的聚落空间。历史与地理的客观因素,造就了沙田水网互通的史地维度,和顺水而居的景观质感。“史”是事物演进的时间过程,“地”是事物存在的空间所倚。一方面海岸线从隋代的九江—大同—西樵—紫洞村—佛山—广州—黄埔—石碣一线,推进至今中山、番禺、顺德、东莞、宝安、新会、南海、台山、斗门等县(侠义的珠江三角洲)——三水思贤滘以下、东莞石龙以下地区。另一方面,随着人们改善沙田经验的增长和技术进步,聚落由舟居转变为水上聚居,直至陆上聚居,生活空间得以不断完善,聚落从单一逐步向复合多元发展(图7)。其中所积累的开发沙田、经营管理沙田的生产技术与经验,对开发珠江三角洲地区的农、林、牧、副、渔业经济仍有借鉴意义。

图6 演进机制关系网

图7 沙田聚落风貌

斗争机制是沙田先民筚路蓝缕、不断适应自然和社会的生存法则。自有沙田,即有在沙田之上的生产劳动和产品分配的问题,即有土地占有权和租佃、买卖、典押等权益纠纷的问题;有官府进行契证管理以及征收赋税,即有如何进行经营管理和充分取得效益的问题。至此,沙田土地上构成了复杂的人与人、人与物、人与地的关系,表现在官民之间、官绅之间、绅民之间、主佃之间、宗族内外、土地权属、租赁关系存在的各种联系,发生的各种矛盾冲突,沙田历史可以说是一部奋斗史。虽然先民随社会洪流不断变迁,但始终得以适应新的生活与生产空间,显示了沙田先民在人地关系方面的适应性和斗争性。

异化机制是沙田与民田这两种特殊的文化区划持续分异的过程。调研中发现,番禺以北地区的村落普遍为梳式布局,呈祠堂—禾坪—风水塘的布局模式,是广府文化。而在一江之隔的狭义珠江三角洲地区,如埠沙镇、榄核镇、大岗镇、横沥镇、万顷沙镇、东涌镇、沙田镇等地,为沙田文化,是文化异化后的产物。沙田属于血缘与地缘的割裂,在历史上长期被视为低等群体,但正是由于这种忽视,使得沙田在今天得以避免彻底更新,整体延续了“延伸性”的空间特质。这种建立在文化延续性上的异化的现象,反映出游离于核心文化圈外围的沙田文化,其聚落空间更具自发性和灵活性,具有因时因地因势进行聚落空间布局和结构调整的主观能动性,反映了高超的乡土智慧。在3层演进机制的作用下,沙田整个发展过程具有丰富的生态美学与生存哲学价值。

展望与讨论

本文通过对沙田传统聚落大范围的调研,划分空间类型、绘制基础形态图式,建立了聚落类型与空间分布的数据库,文章总结了3大类聚落类型和5小类细化类型,以此分析讨论沙田聚落时间与空间的演进过程。时间过程中,聚居方式经历水、舟、陆一系列变化;空间过程中,聚居空间经历水上、水陆、沿水、临水、离水一系列转变。沙田不是一个地方,而是一个过程,明了沙田由来的谱系,知晓其在地的质感,可以在未来更新与保护中合理的把握沙田文化精神。

致谢:在调研中得到了南沙图书馆、南沙档案馆的支持,提供了很多详实的历史资料,对完成本文有重要的作用。

图、表来源

图4、7-1、7-2:来源于南沙档案馆;其余图、表均由作者绘制或拍摄。