论认罪认罚从宽制度中的“自愿性”构成要素及实现路径

李 达

论认罪认罚从宽制度中的“自愿性”构成要素及实现路径

李 达

(贵州师范大学 法学院,贵州 贵阳 550001)

认罪认罚从宽制度作为我国刑事诉讼中一项新的制度,具有重要的刑事法律价值内涵。而在具体实践之中,关于被追诉人认罪认罚自愿性的保障方面存在着问题。鉴于此,通过厘清认罪认罚的具体内涵,从而更为清晰地把握认罪认罚中自愿性的主、客观构成要素,在此基础之上,提出建立权利告知制度、规范被追诉人庭前反悔权、完善值班律师参与制度、推动法庭审查实质化方式对被追诉人认罪认罚的自愿性加以保障,从而进一步推动认罪认罚制度的完善和落实。

认罪;认罚;自愿性;保障

一、引言

2018年10月26日,全国人大常委会通过《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》,将认罪认罚从宽制度和刑事速裁程序的试点经验积累上升至法律,自此,认罪认罚从宽制度成为我国刑事诉讼中的一项重要制度。认罪认罚制度的设立不同于以往的刑事从宽制度,它既是实体制度,又是程序制度,是集程序规则与实体规范与一身的综合性法律制度[1]。从适用范围上来讲,认罪认罚制度的适用时间从侦查程序开始一直持续到审判阶段,贯穿始终。并且,认罪认罚制度的适用范围不因罪名的差异、量刑的轻重而有所限制。这一制度的确立标志着我国“宽严相济”的刑事政策的进一步落实与推进,为我国深入推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革创设了良好的制度条件[2]。

然而,立法上的美好愿景并不一定与现实生活能够完全契合。认罪认罚从宽制度虽然为我国刑事审判现代化、体系化起到了关键作用,但是认罪认罚从宽制度的具体实施仍然存在一些混乱之处。例如,我国2018年《刑事诉讼法》第15条规定:“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实地供述自己的罪行……,可以依法从宽处理。”依据该条文,犯罪嫌疑人、被告人若想获得认罪认罚下的从宽处理,必须自愿地供述自己的罪行。而在这就引发了一个关键的争议问题:何为自愿?也就是说,司法人员在办案时,如何判断被追诉人是否自愿地向司法工作人员供述自己的罪行。若不将该问题进行厘清,那么对于认罪认罚从宽制度的适用将产生根本上的动摇,司法实践中也会因“自愿”标尺的不统一产生“同案不同判”的司法怪象,不利于全国范围内深入推进认罪认罚从宽制度的具体实施。同时,被追诉人供述的自愿性也应当受到一定的保障,避免其他干扰因素对被追诉人的供述自愿性产生影响。鉴于此,对认罪认罚从宽制度中的“自愿”进行合理的解读并采取合理的措施保障被追诉人供述的自愿性,成为当下亟待解决的问题之一。

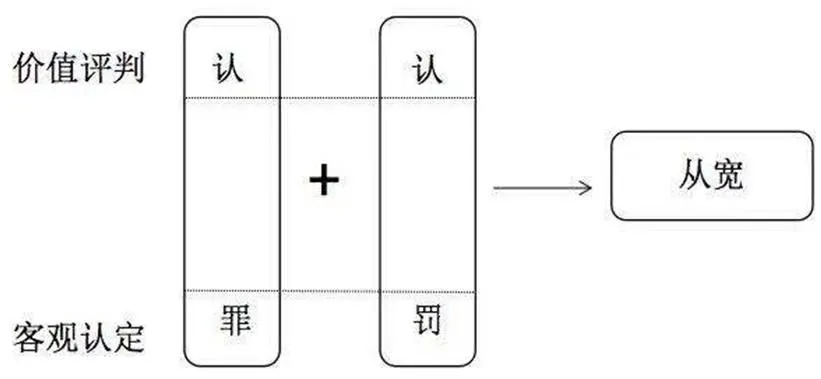

二、认罪认罚从宽制度的理论构造

认罪认罚从宽制度的价值设定兼具政策与效率二重属性。在遵守宏观政策的指引下,追求刑事诉讼效率的积极实现避免不了与保护被害人的权益之间产生冲突。正因如此,正确地适用认罪认罚从宽制度是我国刑事政策落实、被害人权益保障以及法律公平正义实现的必然要求,而认罪认罚从宽制度的适用前提就是对认罪认罚从宽制度进行合理的解析与阐释。认罪认罚从宽制度可以从价值评定与客观认定两个维度对其进行解释,如图1所示。那么在客观认定层面,何为“罪”?何为“罚”?在中国语境下对该问题作出合理的解答是解决后续价值评定问题的根源所在。故本文将对认罪认罚从宽制度从不同方面进行解答,为后续被追诉人自愿性问题的解答提供正当的理论基础。

图1 认罪认罚从宽制度结构简图

(一)认罪认罚从宽制度中的“认罪”

关于认罪认罚从宽制度中的“认罪”所指向的内容,我国学者有着不同程度的认识,大体上可以分为三个层次:被追诉人是否承认犯罪事实,被追诉人是否承认构成犯罪,被追诉人是否承认被指控罪名。而三种不同层次的“认罪”认识,最终形成了对“认罪”内涵的差异化理解,也产生了关于“认罪”理论上的不同学说,这其中就包含了精确认罪说、概括认罪说、自愿认罪说等不同学说理论。而对“认罪”的不同理解角度决定了后续制度的具体应用以及程序衔接,因此,对“认罪”内涵的厘清是该制度合理推进的应有之义。

若要正确地理解认罪认罚从宽制度中的“认罪”,首先要将其与我国刑法与刑事诉讼法中其他类似制度进行区分。我国刑事司法制度中已经规定了一系列的认罪制度,例如自首、坦白等。这些制度无论是从目的还是结果上均与认罪认罚从宽制度中的“认罪”存在高度交叉。审视2018年《刑事诉讼法》第15条、第173条以及《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》中有关规定,我国官方目前仍倾向于将“认罪”界定为犯罪嫌疑人或被告人自愿如实地供述自己的主要犯罪事实,而如实供述自己的罪行则与刑法中规定的“自首”与“坦白”产生了适用上的重叠。诚然,作为最新的宽严相济的政策样态的认罪认罚从宽制度与自首、坦白、如实供述之间存在历史传承关系[3],不过,作为我国最新的理论成果,认罪认罚从宽制度有着独特的制度优势与操作空间。与传统的量刑情节相比,认罪认罚从宽制度适用上更为广泛,其适用时间贯穿于刑事诉讼全过程,且不受罪名与可能受到的刑罚限制。换言之,认罪认罚从宽制度是对被追诉人权利的进一步保障,有利于我国宽严相济政策的有效落实。在此背景之下,对于“认罪”的内涵应当结合我国目前的刑事司法程序进行分类讨论。具体而言,对认罪中“罪”的内涵不应“一刀切”地判断,而应当对普通程序、速裁程序、简易程序中认罪的内容作出区别。鉴于速裁程序与简易程序中被追诉人一般并不需要经历法庭调查、辩论等环节,因此,对被追诉人“认罪”的标准应适当提高,不应仅适用对其主要犯罪事实的供述,同时也需要其对罪名认定与检查机关协商一致。类型化地区分“认罪”在不同程序中的内涵能够有助于真正的实现认罪认罚从宽制度的效率价值,避免对我国原本的繁简分流的诉讼程序产生阻碍影响,进一步地优化司法资源合理配置,推动我国刑事诉讼的改革目标的完成。

(二)认罪认罚从宽制度中的“认罚”

我国所规定的认罪认罚从宽制度将“认罪”与“认罚”相结合起来,二者缺一不可,被追诉人只有在既认罪又认罚的情形之下才能够获得“依法从宽处理”。这种将“认罪”与“认罚”相结合起来的,共同作为被追诉人获得从宽的条件的规定是否合理,是实践与理论界争议的焦点。换言之,“认罚”究竟代表被追诉人对量刑裁判的认同,还是被追诉人仅针对检察机关的量刑建议的认可?对此一直争论不休[4]。进一步来看,这种争议的根源在于对“认罚”内涵的不同理解。主张“认罚”代表对最终裁判量刑认同的一方认为,被追诉人在此种理解背景之下,“认罚”的作出间接地代表被追诉人放弃自己的上诉权[5]。主张“认罚”代表被追诉人认同检察机关的量刑建议的一方认为,被追诉人的“认罚”仅仅是赞同适用速裁程序审理,而并不能够将“认罚”的外延不断扩张,乃至认为被追诉人的“认罚”意味着服从最终的判决,放弃上诉的权利[6]。考察我国推出认罪认罚从宽制度的目的以及时代背景来看,随着时代的进步与发展,为了优化司法资源配置、提升案件处理效率,维护司法公正,最终推出了认罪认罚从宽制度。而该制度的推出必须要兼顾控辩双方的地位与权益。若将“认罚”的内涵外延扩展到最终的量刑判决以及上诉权的丧失的话,案件将会处于一种“未审先判”的样态,对于被追诉人的权益无疑是一种侵犯,同时也与认罪认罚从宽制度对被追诉人权利保障立法价值相背离。正因如此,将“认罚”的内涵限缩在被追诉人对可能的刑罚的认同是认罪认罚从宽制度的应然,也符合对被追诉人诉讼权利的保护的要求。

在对认罪认罚从宽制度的基本要素构成厘清的基础之上,可以更为清晰地把握认罪认罚从宽制度中的“罪”与“罚”的内涵。而具体应用该制度时则是一种更为复杂的判断与考量。办案人员对于被追诉人的“认”的评判影响到认罪认罚从宽制度能否准确地应用到个案之中,也会直接影响到被追诉人能否获得从宽处理,更深层次的说,被追诉人“认”的自愿性与认罪认罚从宽制度的社会效益密不可分。只有在被追诉人基于自愿的认罪认罚的基础之上,才能够说明被追诉人真诚悔过、具有从宽的正当性理由,从个体上实现认罪认罚从宽制度的预防犯罪的社会价值。

三、认罪认罚从宽制度中的自愿性构成要素

认罪认罚从宽制度的设计理念中重要的一点就是解决我国存在的“严有余而宽不足”的刑事立法问题。我国刑事立法在不断扩大重罪范围的同时,也为了顺应犯罪治理法治化的要求,降低犯罪门槛,增设新型犯罪等手段将大量轻微犯罪行为纳入刑法的管控范围。刑事立法上的“双扩”在实践中体现出不对称性司法适用。具体表现为,刑罚体系偏严、过于传统单一,而应对的办法中,为了维护传统刑法体系的稳定性,较为恰当的解决路径就是丰富从宽量刑情节,因此认罪认罚从宽制度应运而生[7],在认罪认罚从宽制度的具体应用中,产生了许多问题,其中关于被追诉人认罪认罚自愿性的保障问题尤为关键。若不保障被追诉人对“罪”与“罚”认同的自愿性极有可能会产生两种主要的消极情形:第一种可以称为虚假自愿,这种情形的产生主要因为在犯罪活动中实际的受害者是在案件中受害的被害人,而在刑事诉讼程序之中,犯罪人所认罪的对象则是公安司法机关。由此,在实践之中就会出现有些犯罪人为了从宽处理的积极效益对公安司法机关进行认罪,而对实际受损的被害人则无任何悔过之心,这与认罪认罚从宽制度的司法理念大相径庭[8];第二种情形可以称为屈服自愿。顾名思义,这种情形下的被追诉人认罪认罚的意思表达是出于被胁迫的状态,产生这种情形往往是由于办案机关片面追求办案效率而完全忽略对被追诉人的权益保障,该情形下的认罪认罚与我国对与认罪认罚从宽制度的司法愿景相差甚远。上述消极情形的可能出现引发了我国学者们关于认罪认罚从宽制度中被追诉人认罪认罚自愿性保障问题的探讨。若想解决自愿性的保障问题,首先要对自愿性构成要素进行研讨,于此基础之上才能够更为深入地考虑如何保障被追诉人认罪认罚的自愿性。实际上,认罪认罚的自愿性与社会心理学意义上的自愿存在一定的差异,认罪认罚的自愿性更加强调的是一种对于强迫认罪认罚的否定[9]。在布莱克法律词典中将自愿性定义为“一种不受强迫的自愿与自由的特征”[10]。从文义上来看,自愿性可以拆分为“自”与“愿”两个维度来加以考量。由此,本文主张将自愿性分为客观方面与主观方面,从而对应自愿性中的“自”与“愿”进行分析。

客观方面来看,自愿性中“自”应当包含以下两点内容:第一,被追诉人的认罪认罚是出于被追诉人的独立行为。认罪认罚从宽量刑的适用应当体现出被追诉人对于自己所犯罪行的真诚悔改。这种悔改也必须来源于被追诉人本人。从形式上来说,认罪认罚要求行为的作出源于被追诉人的自身的行为。第二,被追诉人认罪认罚的作出应当是可感知的外在表达。只有将被追诉人的认罪认罚外在实体化才能够形成稳定的书面材料,防止被追诉人随意改变自身说辞,影响司法稳定性。

主观方面来看,自愿性的“愿”应当包含以下几点内容:第一,被追诉人所作出的认罪认罚是自己自由的选择。这就要求办案机关在对被追诉人进行认罪认罚程序时,不干涉被追诉人的选择行为。被追诉人可以选择认罪认罚,也可以选择拒绝认罪认罚,同样也可以保持沉默;被追诉人认罪认罚的范围也应当由被追诉人自由地选择,被追诉人可以选择就某项罪名认罪认罚,就一些罪名认罪认罚或全部罪行认罪认罚[11]。第二,被追诉人对自身意识具有可控制力。《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》(下文简称《试点办法》)第2条指出,尚未完全丧失控制自身行为能力的精神病人不适用认罪认罚从宽制度。这是由于精神病人缺少对自身意识的完全控制能力,其所作出的意思表示可能存在认识与理解上的偏差。这样的规定从侧面反映出,使用认罪认罚从宽制度时,对自愿性的要求应掌握一定的标准,也即最初认罪认罚的被追诉人应当能够完全控制自身的意识。第三,被追诉人的认罪认罚是基于真实意思的表现。这里所谓的真实意思表示指代的是被追诉人应当对认罪认罚的有关信息清楚知悉,在此基础之上作出是否认罪认罚的意思表示。《试点办法》第5条规定犯罪嫌疑人、被告人有权获得法律帮助,确保其了解认罪认罚的性质和法律后果,自愿认罪认罚。正因如此,被追诉人所愿意作出的认罪认罚前提是其了解关于认罪认罚的相关信息。如

前所述,这里讲到的了解应当是对法律结果有限定的、概括的了解,而非认同的认罪认罚所产生的精准的法律后果。

四、认罪认罚从宽制度中的自愿性实现路径

我国《刑事诉讼法》以及其他相关的司法解释等法律规定对认罪认罚从宽制度的适用,在不同的诉讼阶段分别设置了不同的诉讼规则与程序,从而建立起来一套较为完善的认罪认罚从宽案件的审理机制,使得宽严相济的刑事政策得以立法化、程序化[12]。然而,在很长的一段时间之内,对于宽严相济刑事政策的运用主要依赖于办案机关的主动调查、审查与认定,这种诉讼程序形式与审理机制可能会导致认罪认罚从宽制度的执行不力或流于形式,最终造成被追诉人认罪认罚的自愿性难以保障。为了防止上述现象的出现,本文建议可以采取以下几点措施保障被追诉人认罪认罚的自愿性。

(一)权利告知制度的建立

刑事诉讼程序中“认罪”与“认罚”就是一种“同意”,而这种同意又以被追诉人充分掌握有关笔录信息,理解同意的含义,经过充分的考虑之下作出的决定[13]。根据民事诉讼处分原则,当事人只要在不损害国家、社会以及他人的合法权益下,有权在法律规定的范围内自主地决定是否行使实体权利和诉讼权利[14]。也即,在适用认罪认罚从宽制度时,要确保被追诉人的认罪是在被追诉人已经完全了解案件的事实进展,办案人员也应当如实告知被追诉人“同意”所产生的后果。权利告知作为一项办案机关的义务,与此相对应也就是被追诉人应当享有知悉的权利。知悉权作为一项诉讼中的权利,通常指的是被追诉人在诉讼过程中获知与自己权益相关的各种信息,从而能够更加理性地行使或处分自己的权利[15]。也即,在认罪认罚流程之中,被追诉人应当享有知悉权,而知悉权的保证就是要建立权利告知制度,确保处于强势地位的办案机关能够积极地履行权利告知义务。具体的制度设计可以从以下几个方面进行:第一,应当及时、规范地记录讯问的完整过程,并以录音录像制度辅之,防止被追诉人在认罪认罚之后得到从宽的托词[16];第二,可以赋予被追诉人查阅案件卷宗的权利。目前,我国仅规定了辩护人享有一定的阅卷权,而对被追诉人的阅卷权缺少必要的规定,这样的制度设计难免会影响到被追诉人的知情权,最终直接影响被追诉人认罪认罚自愿性的真实。

(二)规范被追诉人的庭前认罪反悔权

目前来看,我国关于当事人反悔权的研究主要存在于消费者研究领域,在我国刑事诉讼相关法律规定之中,关于被追诉人的反悔权尚未有直接明确的规定。但是我国于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》中第83条规定了被追诉人对自己的辩解和供述反悔的情形,这表明赋予被追诉人反悔权存在制度的合理性[17]。此外,认罪认罚从宽制度要求被追诉人是基于自愿而作出的,那么自愿中就理所应当地包含反悔的权利,若将此权利剥夺无异于破坏了被追诉人自愿性的完整性。经过分析,虽然被追诉人的认罪认罚的反悔具有制度正当性并符合认罪认罚从宽制度中的自愿性要求,但若在认罪认罚从宽制度运用中赋予被追诉人反悔权可能面临两个方面的阻碍,一方面,被追诉人认罪认罚之后,因为某些因素的作用,其对认罪认罚反悔,在这之后,被追诉人可能错失从宽处理的机会,同时被追诉人也会存在担心因反悔而造成司法机关报复的心理。另一方面,被追诉人的反悔对于司法机关来讲存在一定的司法风险。譬如,被追诉人的反悔可能推翻司法机关之前的工作,造成司法资源的浪费[18]。鉴于以上两点考虑,被追诉人的反悔权理应受到一定的限制,较为有效的办法是,可以根据被追诉人的反悔权实施时间作出分类处置。依照司法审查为时间节点,司法审查之前被追诉人可以随时反悔,司法审查之后被追诉人若想实施反悔权应当提出合理且充分的证据。此外,若该案已经宣判,那么被追诉人的反悔权应当归于消灭,以此避免产生司法上的不稳定性。

(三)完善值班律师参与制度

刑事速裁程序和认罪认罚从宽制度的设立催生了值班律师制度的建立与发展[19]。根据我国2018年《刑事诉讼法》第36条的规定,值班律师由法律援助机构派驻在人民法院、看守所等场所,其功能是为犯罪嫌疑人、被告人提供法律问题咨询、程序选择建议、申请变更强制措施等方面的帮助。而在我国刑事诉讼相关规定之中,值班律师的角色定位并不等同于辩护人的诉讼地位,其发挥的作用类似于“准辩护人”。换言之,值班律师并不具备辩护人具有的调查取证权和阅卷权,若想让值班律师的法律帮助更为准确有效,显然在此种情形下值班律师仅依靠短暂的与被追诉人进行交流,就为其提供恰当的量刑建议是不切实际的。因此,为了确保值班律师帮助的实质性,可以在今后的制度设计中为值班律师提供更多的实质性权利,避免形式化。譬如,在实践中处理认罪认罚案件时,时常会发生辩方内部意见不统一的情形,而这种意见分歧需要一套合适的处理办法进行处理。内部意见分歧的处理结果可能有两种:第一,值班律师退出,更换值班律师;第二,被追诉人与值班律师协商一致,意见统一。后者情形中,值班律师完成了其应尽的义务。而就前者而言,我国现行的刑事诉讼相关规定之中,只规定了委托律师或援助律师的退出机制,而对于值班律师的退出机制尚未有明确的规定,建议完善值班律师退出机制,使得被追诉人的认罪认罚的自愿性更为实质化,而非无奈之下妥协的后果。此外,我国应当为值班律师的帮助工作提供更为便利的条件。虽然我国2018年《刑事诉讼法》第36条中已经规定了办案机关应当为被追诉人会见值班律师提供便利,而对于该条文中的“便利”并未明确其具体内容。因此,我国有必要在未来值班律师制度的修缮中设定更为细致的值班律师的会见权,并附有权利救济的方式,从而确保值班律师在被追诉人认罪认罚案件中的关键作用,进一步保障被追诉人认罪认罚的自愿性。

(四)法庭审查的实质化

2018年《刑事诉讼法》以及《试点办法》中并未明确规定人民法院审查被追诉人认罪认罚自愿性的程序办法。在实践中,由于缺少法律的明文规定,各地法院对于被追诉人的认罪认罚审查难免流于形式,从而架空认罪认罚从宽制度理念,难以兼顾法律的公平正义与效率之间的关系。为了防止无辜者被迫认罪,保障被追诉人认罪认罚的自愿性,理应建立被追诉人认罪认罚的审查机制。虽然认罪认罚从宽制度的适用贯穿诉讼整个阶段,涉及到侦查机关、检察机关、审判机关几方不同机关,但从实际角度来说,由于法官是最后的审判者,因此,认罪认罚从宽制度的法庭审查是三个阶段中最为关键的一环,也是被追诉人认罪认罚自愿性的最后一道保障。为了确保法庭审查的实质性,应当课以法庭自愿性审查的义务,明确被追诉人对于认罪认罚的“罪”与“罚”的内容,以及可能带来的最终法律后果,给予被追诉人认罪认罚自愿性的最终保障。

以上关于自愿性的保障路径仅是针对一般情况下被追诉人自愿性保障方式进行解读,而在实践中,由于近些年来未成年人犯罪率几度攀升,如何确保未成年人认罪认罚的自愿性需要作出一些更为细致的构想。例如,未成年人认罪认罚案件中,对于未成年人来讲,其行为表达受到自身因素的一定限制,故在未成年人认罪认罚案件中应当确保其在法定代理人或其他合适成年人的伴同下进行。换言之,由于未成年人的年龄等特殊原因,其理解能力与表达能力均可能存在一定的限制,因此对未成年人认罪认罚案件中自愿性的判断,办案机关不应完全采纳未成年犯的个人自由表达,而应当对未成年犯的法定代理人与其他成年人的意见适当加以考虑。

[1] 苗生明,周颖.认罪认罚从宽制度适用的基本问题——《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的理解和适用[J].中国刑事法杂志,2019,29(6):3-29.

[2] 孙长永.认罪认罚从宽制度的基本内涵[J].中国法学,2019, 36(3):204-222.

[3] 赵恒.“认罪认罚从宽”内涵再辨析[J].法学评论,2019, 37(4):174-183.

[4] 孔令勇.教义分析与案例解说:读解刑事诉讼中的“认罪”,“认罚”与“从宽”[J].法制与社会发展,2018,24(1):188- 204.

[5] 朱孝清.认罪认罚从宽制度中的几个理论问题[J].法学杂志,2017,38(9):10-21.

[6] 王敏远.认罪认罚从宽制度疑难问题研究[J].中国法学, 2017,34(1):17-34.

[7] 卢建平.刑事政策视野中的认罪认罚从宽[J].中外法学, 2017,29(4):1000-1023.

[8] 刘少军.认罪认罚从宽制度中的被害人权利保护研究[J].中国刑事法杂志,2017,27(3):126-144.

[9] 陈瑞华.刑事证据法学[M].北京:北京大学出版社,2012:238.

[10] BryanA. Garner. Black's Law Dictionary[M]. Canada, Toronto: Thomson West Publishing Group, 2014: 1412-1413.

[11] 谢登科,周凯东.被告人认罪认罚自愿性及其实现机制[J].学术交流,2018,34(4):95-100.

[12] 樊崇义,常铮.认罪认罚从宽制度的司法逻辑与图景[J].华南师范大学学报(社会科学版),2020,65(1):169-179.

[13] 田口守一.刑事诉讼的目的[M].北京:中国政法大学出版社,2011:233.

[14] 江伟.民事诉讼法学[M].北京:北京大学出版社,2014:53.

[15] 孔冠颖.认罪认罚自愿性判断标准及其保障[J].国家检察官学院学报,2017,25(1):20-30.

[16] 徐磊.认罪认罚从宽制度视角下供述自愿性激励保障模式研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2018, 40(2):191-196.

[17] 洪浩,方姚.论我国刑事公诉案件中被追诉人的反悔权——以认罪认罚从宽制度自愿性保障机制为中心[J].政法论丛,2018,34(4):49-59.

[18] 马明亮,张宏宇.认罪认罚从宽制度中被追诉人反悔问题研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2018, 34(4):93-101.

[19] 熊秋红.比较法视野下的认罪认罚从宽制度——兼论刑事诉讼“第四范式”[J].比较法研究,2019,33(5):80-101.

On the “Voluntary” Elements of the Leniency System of Guilty Plea and Punishment and its Realization Path

LI Da

(Law School, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China)

As a new system in China’s criminal procedure, the leniency system of confession and punishment has important criminal legal value connotation. In practice, there are problems in the protection of the voluntariness of the accused’s confession and punishment. In view of this, by clarifying the specific connotation of guilty plea and punishment, it will be easy for us to have clear grasp of the subjective and objective elements of voluntariness in guilty plea and punishment. On this basis, some suggestions such as establishing a right notification system, standardizing the defendant’s right to renege before court, perfecting the participation system of lawyers on duty, and promoting the substantiation of court review are put forward to protect the voluntariness of guilty plea and punishment, thus simplify and improve the implementation of the confession and punishment system.

confession; punishment; voluntariness; guarantee

D915.3

A

1009-9115(2022)01-0128-06

10.3969/j.issn.1009-9115.2022.01.025

2021-03-11

2021-11-23

李达(1997-),男,贵州贵阳人,硕士研究生,研究方向为刑事诉讼法。

(责任编辑、校对:王学增)