间伐强度对萌芽杉木-木荷混交林空间结构的影响1)

张利利 谭新建 姚甲宝 李翱翔 葛晓宁

(中国林业科学研究院亚热带林业实验中心,江西分宜,336600)

抚育间伐是通过林分密度的调节,增加林分的生长空间,促进林木生长的一种森林经营的手段。间伐强度的大小对保留木的干形材质、生长速度具有直接影响,同时也影响林分的质量和产量[1]。合理的采伐强度是调整林分结构、改善林木生长环境、提高林地生产力和林木质量的关键因素,若采伐方式和采伐强度不合理,将引起水土流失,不利于林木生长和更新[2-5]。林分空间结构是森林结构变化的直接表现形式,也是林木位置、林木大小和疏密等空间关系的体现[6-7]。林分的空间结构决定了林木的分布状况和林木的竞争趋势,对林分的健康程度及生长潜质具有重要影响[8-9]。萌芽杉木-木荷混交林的经营以培育杉木中小径材、木荷大径材为目标。在森林经营的过程中,选择合理的间伐强度是人工林经营的关键技术。目前,国内外对林分空间结构的研究大多通过空间结构参数一元分布的方法来进行分析[10-13],且分析时仅使用胸径大小比数、角尺度、混交度3个参数[14-19],对间伐影响下杉阔混交林空间结构二元分布变化特征的分析较为少见。因此,本文以16年生杉木-木荷混交林为研究对象,对不同间伐强度下混交度、胸径大小比数、树高大小比数、角尺度的二元分布特征进行对比分析[20-22],探讨抚育间伐强度对林分空间结构的影响,提出合理的间伐强度,结果可为杉阔混交人工林林分结构的优化调整提供科学依据。

1 研究区概况

研究区位于中国林科院亚热带林业实验中心长埠实验林场,地处江西省分宜县最南端,境内气候宜人,四季分明、温暖湿润;年平均气温16.5 ℃,7月平均最高气温28.8 ℃,1月平均最低气温5.3 ℃,年降水量1 500~1 800 mm,年无霜期265 d,海拔170~1 090 m,属亚热带温润季风气候,土质以黄红壤为主。研究区内植被类型丰富,共有野生和引种栽培的植物254科,847属,1888种(含亚种、变种、变型及园艺品种),是中亚热带难得的植被种质基因资源宝库。主要树种包括毛竹(Phyllostachysedulis)、马尾松(Pinusmassoniana)、鹅掌楸(Liriodendronchinense)、油茶(CamelliaOleifera)、杉木(Cunninghamialanceolata);林下植被主要有山茶花(Camelliajaponica)、杜茎山(Maesajaponica)、小叶女贞(Ligustrumquihoui)、粗叶悬钩子(Rubusalceaefolius)、七星莲(Violadiffusa)、芒萁(Dicranopterisdichotoma(Thunb.) Berhn)、双盖蕨(Diplaziumdonianum)、寒梅(RubusbuergeriMiq)、醡浆草(Oxaliscorniculata)、青蒿(ArtemisiaannuaL)、狗脊蕨(Woodwardiajaponica)等。

2 研究方法

2.1 样地设置与调查

试验地于1994年春季造林,将木荷实生苗与杉木萌芽条按照1∶3的比例进行混交,混交林的初始密度为3 330株·hm-2,造林完成后使用传统营林措施对试验地进行抚育管理。2010年进行间伐抚育试验,对试验地设置了4种间伐处理方式(对照、弱度、中度、强度),在抚育间伐前对样地进行伐前调查,然后根据株数比例,按照弱度间伐(15%)、中度间伐(35%)和强度间伐(60%)伐去生长缓慢、有缺陷、过密或劣势的杉木和长势差的木荷。2018年8月,在4种间伐处理的试验地上各设置2块20 m×20 m的样地,对样地进行全面调查,调查数据取平均值(见表1)。

表1 不同间伐强度的林分基本情况

2.2 数据处理

使用Excel 2013软件对数据进行处理,使用R软件计算混交林内每株立木的混交度、角尺度、树高大小比数、胸径大小比数。利用角尺度(W)、混交度(M)、树高大小比数(Uh)、胸径大小比数(Ug)进行林分空间结构描述[15]。4个结构参数均在空间上有直观的解析力,在结构上有相同且相互独立的划分[10-12],因此形成混交度(M)—角尺度(W)、混交度(M)—树高大小比数(Uh)、混交度(M)—胸径大小比数(Ug)、树高大小比数(Uh)—角尺度(W)、胸径大小比数(Ug)—角尺度(W)和树高大小比数(Uh)—胸径大小比数(Ug)等6种组合的相对频率值[8,22]。相对频率值是指处于某两个指标组合的相对频率,即样地中处于某种生存状态的林木株数占总株数的比例。通过对各指标组合相对频率值的分布特点可以判断出样地中各林木间的优势、分布和混交的综合关系,判断林地生态环境的现状和林分结构的缺陷,有利于对林分细小的空间结构的特征进行全面的认识。

3 结果与分析

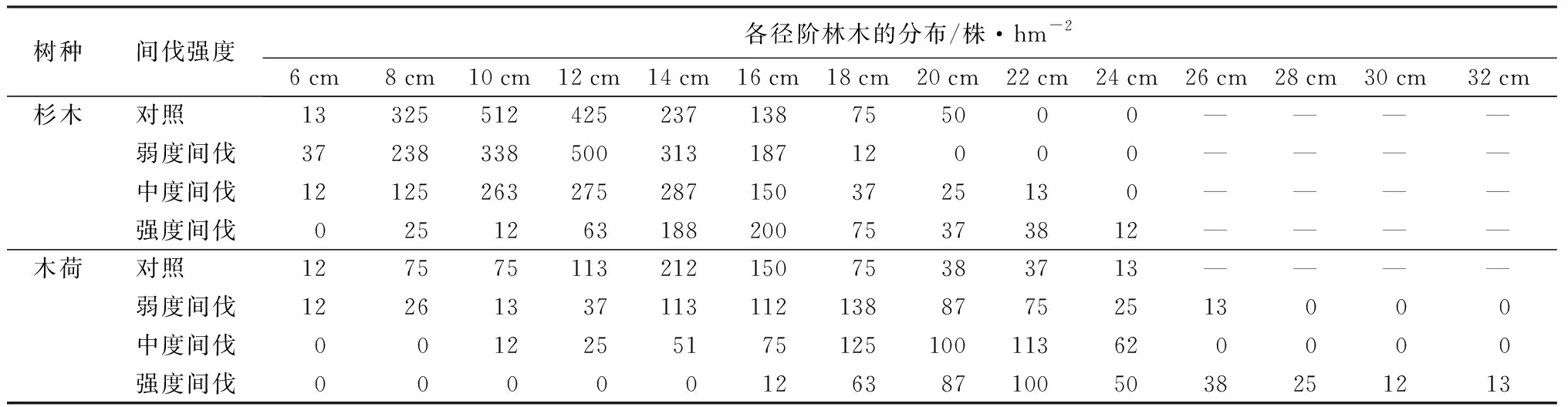

3.1 径阶株数变化特征

间伐前林分密度为2 825株/hm2,经过弱度间伐、中度间伐、强度间伐处理后,样地的林分密度分别为2 276、1 813、1 100株/hm2,对照样地的林分密度为2 675株/hm2。采用2 cm径阶,对不同间伐强度的杉木、木荷作直径分布表(见表2)。

由表2可知,未间伐时的小径阶林木株数基本都大于其他间伐强度,在木荷12~14 cm、杉木8~10 cm径阶处,对照样地的林木株数明显大于各个间伐强度的株数。不同间伐强度下,在林分平均胸径处的林木株数最多,径阶越大或越小,林木株数越少;杉木在8~14 cm径阶处的株数分布较多。随着间伐强度的增加,样地中的大径阶林木株数所占比重增加。

表2 不同间伐强度后林分径阶分布

3.2 不同间伐强度下的林分空间结构参数二元分布

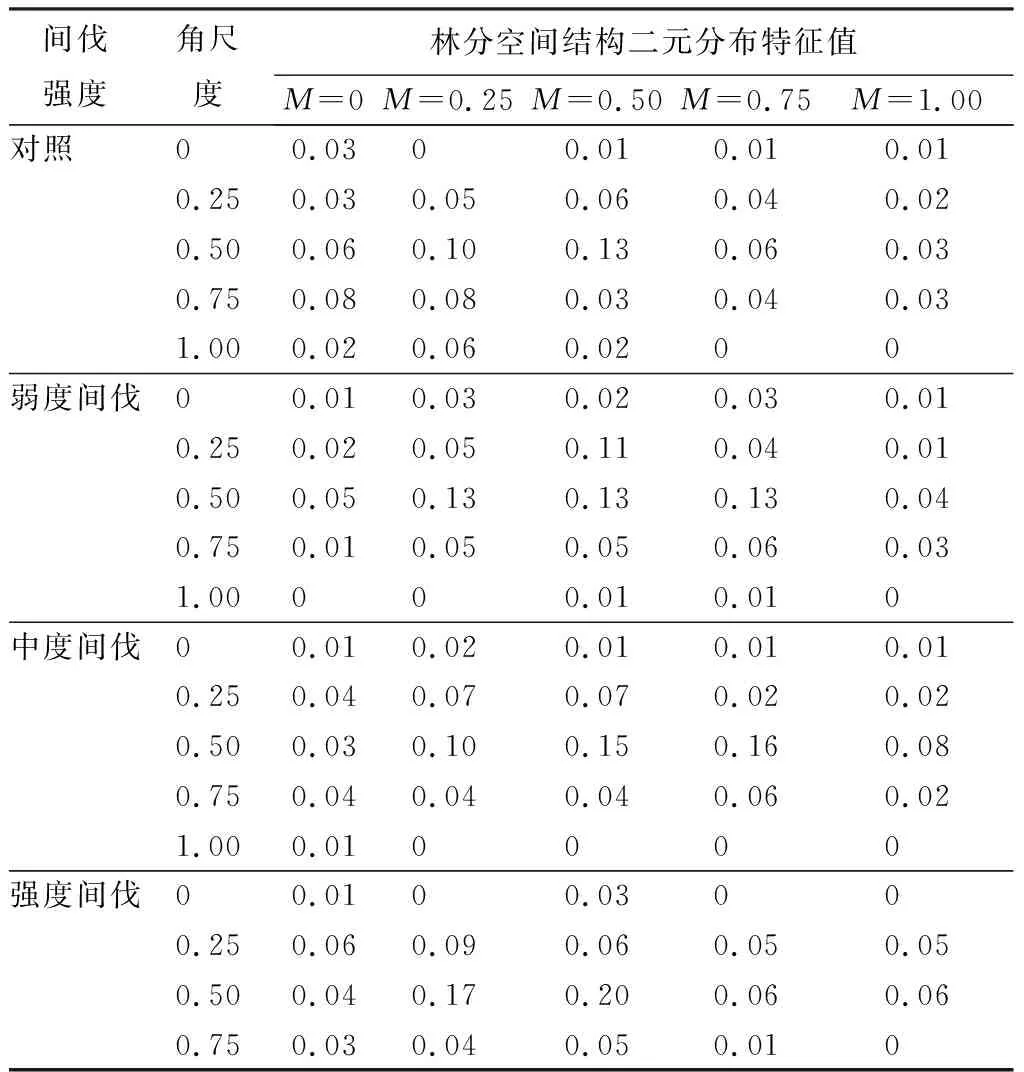

3.2.1 混交度-角尺度

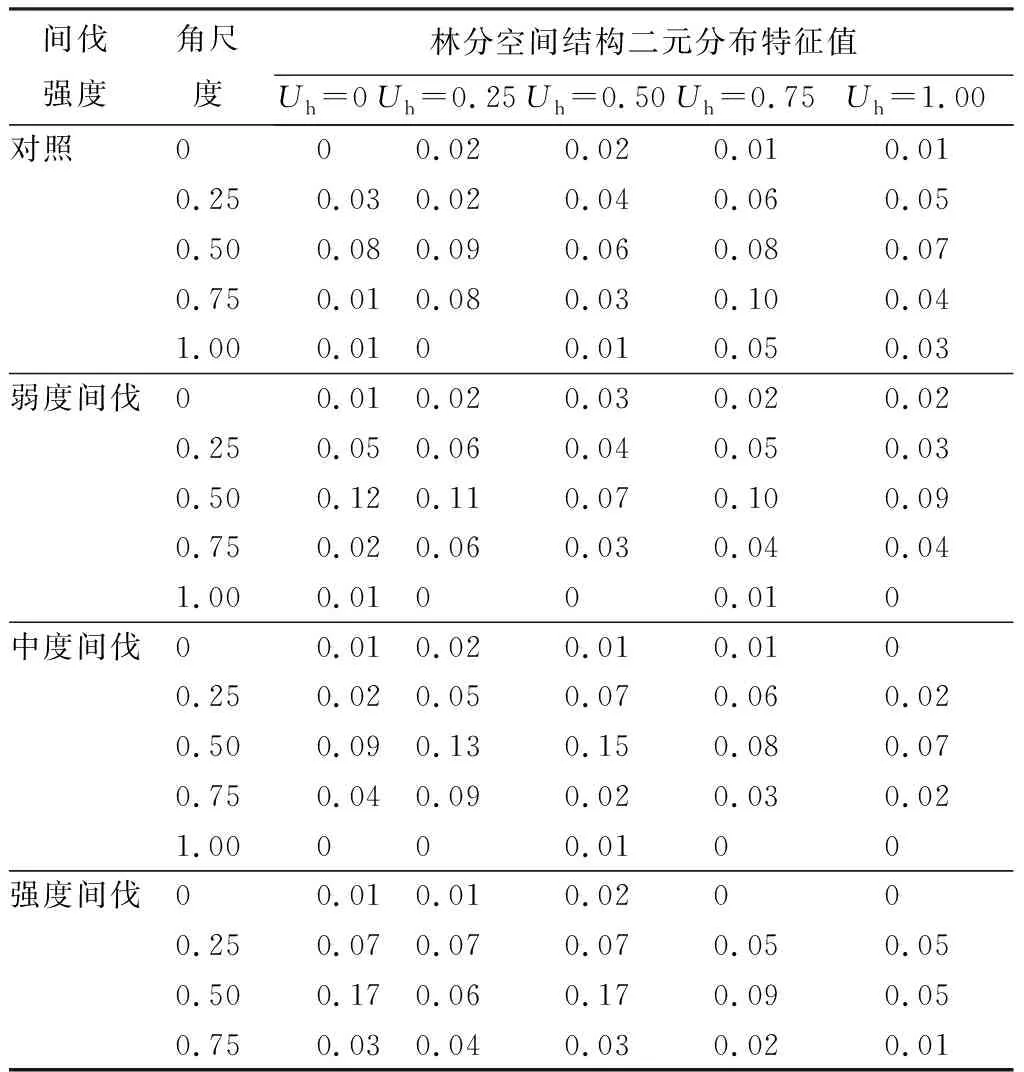

从表3可知,不间伐的情况下,样地中的林木主要为中低度混交,处于聚集分布格局的林木数量超过样地总林木株数的1/3,近2/5的林木处于随机分布格局。随着角尺度的增加,相同混交程度的林木相对频率值先增大后减少,并在随机分布(W=0.50)时取得最大值,说明在混交度相同的林木当中处于随机分布的林木所占比例最高。相同角尺度上的林木相对频率值随着混交度的增大表现为先增大后减少,正态分布趋势明显。弱度间伐后,极不均匀分布的林木相对频率值急剧下降,林木相对频率值由0.10下降至0.01,随机分布格局中处于中高度混交(M=0.50、0.75、1.00)的林木相对频率值上升了0.08,聚集分布格局中处于低度混交(W=0.75,M=0、0.25)的林木,林木相对频率值由0.16下降至0.06,林分中没有零度混交且很不均匀分布的林木。中度间伐后,分布格局为随机的林木中处于中低度混交(W=0.50、M=0、0.25、0.50)的林木相对频率值由弱度间伐时的0.31下降至0.28,处于高度混交(M=0.75、1.00)的相对频率值则由0.17上升至0.24,说明中度间伐后,随机分布格局的林木中处于高度混交的林木较弱度间伐有明显增加。强度间伐后,没有出现团状分布的林木,集聚分布的林木中不在出现极强度混交的林木,均匀分布的林木中处于中高度混交状态的林木相对频率值由中度间伐时的0.05增加至0.10,集聚分布的林木中高度混交的林木相对频率值由中度间伐时的0.08降低至0.01。

表3 不同间伐强度后混交度-角尺度二元分布

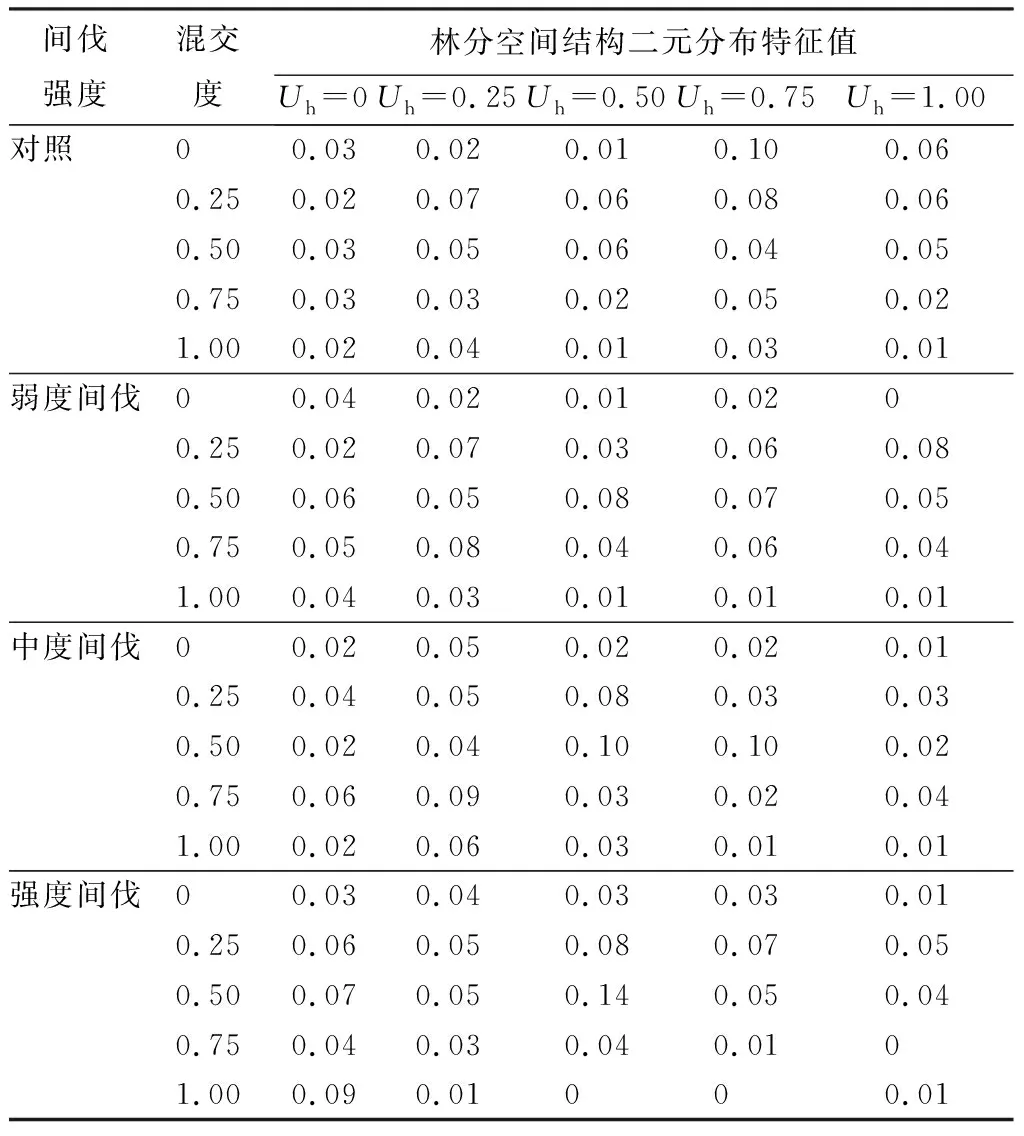

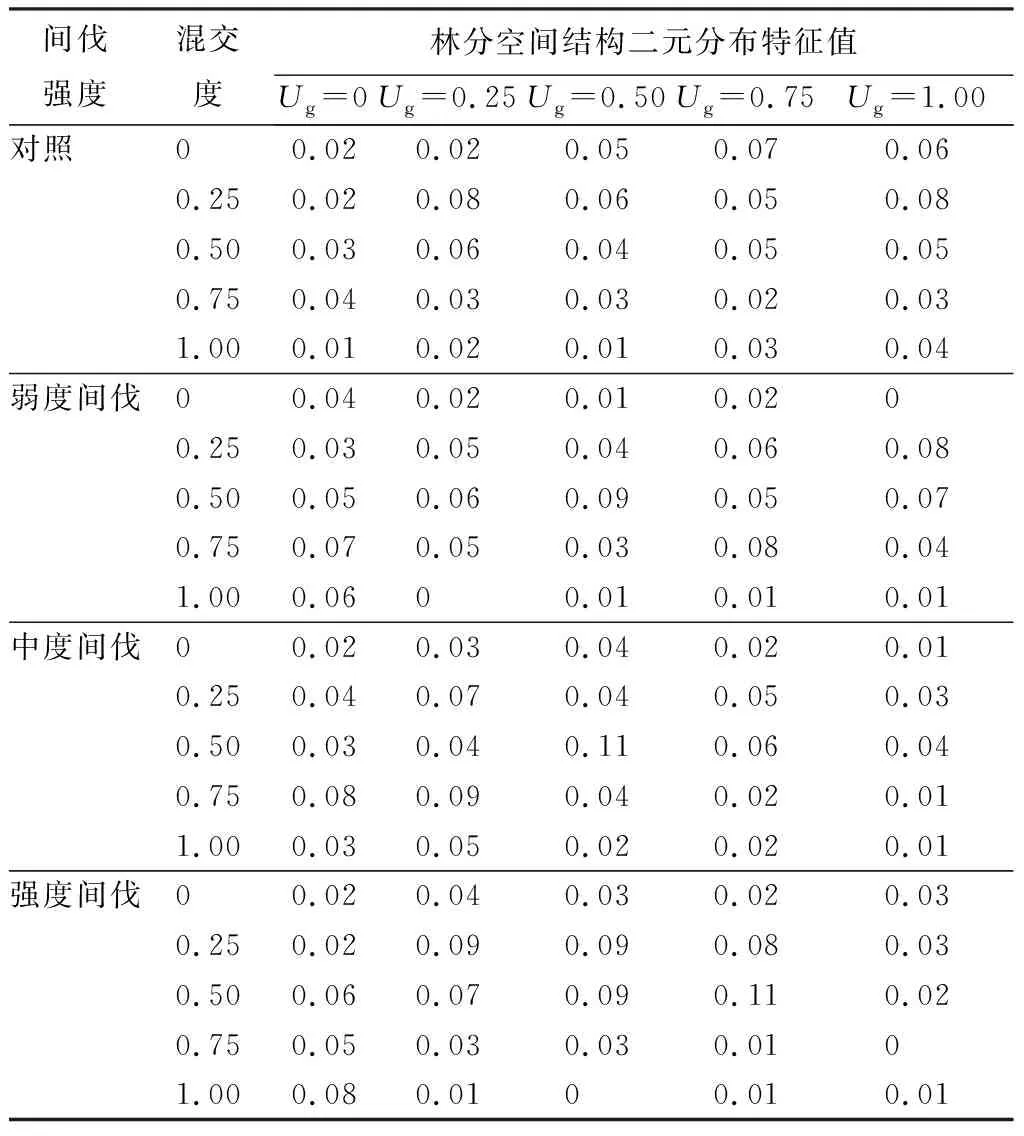

3.2.2 大小比数-混交度

由表4、表5可知,不间伐时,林木主要为中低度混交且劣势状态,弱度间伐后,中低度混交的林分中树高为劣势(Uh=0.75或1.00)的林木相对频率值由0.39下降至0.28,胸径为劣势(Ug=0.75或1.00)的林木相对频率值由0.36下降至0.27。高度混交的林分中,树高处于优势状态的相对频率值增加了0.08,胸径处于优势状态的林木相对频率值增加了0.07。

表4 不同间伐强度下树高大小比数-混交度二元分布

表5 不同间伐强度下胸径大小比数-混交度二元分布

中度间伐后,中庸木大多为中低度混交,中低度混交(M=0、0.25、0.50)的林木中树高处于中庸状态(Uh=0.50)的林木相对频率值由弱度间伐时的0.12上升至0.20,胸径处于中庸状态(Ug=0.50)的林木相对频率由0.14上升至0.19。高度混交(M=0.75、1.00)的林木中树高为优势状态的林木相对频率值由0.19上升至0.23,胸径为优势的林木相对频率值由0.17上升至0.25,胸径为劣势(Ug=0.75、1.00)的林木相对频率值由0.14下降至0.06。说明中度间伐有利于高度混交的林木胸径和树高向优势状态发展。

强度间伐后,极强度混交的林木中不存在中庸状态的林木,林木大多数处于中低度混交且优势的状态。中低度混交状态下,树高或胸径为优势的林木相对频率值分别由中度间伐时的0.22、0.23上升至0.29,树高或胸径为劣势竞争状态的林木相对频率值由0.21分别上升至0.25、0.28。高度混交状态下(M=0.75、1.00),树高和胸径处于优势的林木相对频率值分别由0.23、0.25均下降至0.17、劣势的林木相对频率值变化显著,由0.08、0.06分别下降至0.02、0.03。中低度混交林木中优势木和劣势木的比例均有不同幅度的上升,两极分化明显,不利于林分结构稳定发展。

3.2.3 大小比数-角尺度

由表6、表7可以看出,不间伐时,林分中最常见的为随机分布且胸径处于劣势状态(W=0.5,Ug=0.75)的林木。弱度间伐后,几乎不存在团状分布的林木,均匀分布(W=0.25)的林木中树高处于优势状态(Uh=0、0.25)的林木比例由对照的5%上升至11%;胸径处于优势状态(Ug=0或0.25)的林木由4%上升至10%,处于劣势状态(Uh=0.75、1.00)林木由13%下降至9%。随机分布(W=0.50)的林木中树高为优势的林木比例由不间伐时的17%上升至23%,胸径为优势的林木由13%上升至21%,树高处于劣势状态(Uh=0.75、1.00)的林木相对频率值由0.15上升至0.19,胸径处于劣势状态(Ug=0.75、1.00)的林木相对频率值由0.16上升至0.20。聚集分布的林木的胸径和树高被相邻木挤压的比例减少。

表6 不同间伐强度下树高大小比数-角尺度二元分布

表7 不同间伐强度下胸径大小比数-角尺度二元分布

中度间伐后,树高或胸径为中庸状态且随机分布的林木比例由弱度间伐时的7%、8%上升至15%、11%,中庸状态的林木大多为均匀分布和随机分布。集聚分布的林木中,树高或胸径为优势(Uh或Ug=0、0.25)的林木比例由8%、7%分别上升至13%、12%,说明中度间伐后集聚分布的林木中优势木比例上升。

强度间伐状态下,随机分布(W=0.50)的林木竞争等级变化最为显著,其中树高处于绝对优势(Uh=0)林木株数占总林木株数的比例由9%上升至17%,树高为优势(Uh=0.25)的林木比例由13%下降至6%,胸径处于劣势状态(Ug=0.75)的林木比例由9%上升至14%,胸径处于绝对劣势(Ug=1.00)的林木比例由7%下降至3%,林木树高竞争优势明显,但却不利于林木胸径的生长。

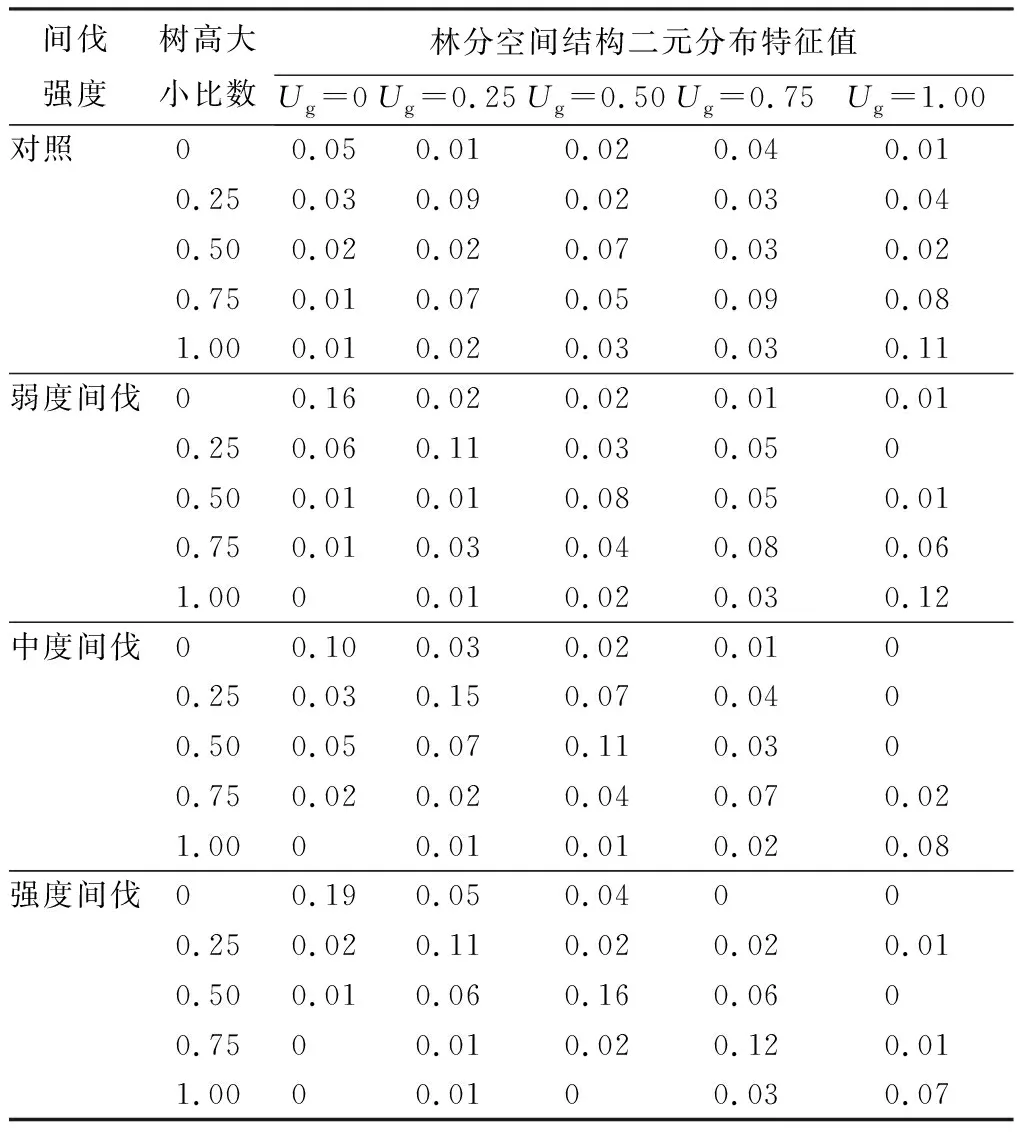

3.2.4 胸径大小比数-树高大小比数

从表8可以看出,不同间伐强度下树高大小比数与胸径大小比数大多分布在对角线(Uh=Ug)方向上,即大多数林木的胸径与树高优势程度相当,均占林木比例的50%以上。随着间伐强度增加,林木树高与胸径具有相同优势度的比例也随之升高。

表8 不同间伐强度下树高大小比数-胸径大小比数二元分布

由弱到强的间伐等级下,树高或胸径为优势(Ug或Uh=0、0.25)的林木比例分别为18%、35%、31%、37%。不间伐时,样地中最常见的为胸径和树高均为劣势的林木,占总林木株数的11%;弱度间伐后,胸径和树高均处于优势状态的林木相对频率值由对照的0.05增加至0.16。中度间伐后,树高处于绝对劣势的林木所占比例最低(12%)。强度间伐后,树高和胸径均为中庸的林木占总林木株数的比例最大(16%),树高处于绝对优势状态的林木中胸径处于绝对优势的林木比例最大,由中度间伐时的10%上升至19%。

4 结论与讨论

森林结构越合理,越利于促进生态系统功能向稳定状态发展。通过间伐的方式对人工林进行近自然改造,调整林分密度,不仅可改善森林生态环境、促进林分生长,还能有效的调整林分直径结构向合理的方向变化[3,23]。

在本研究中,间伐时伐去了生长缓慢、有缺陷或过密的杉木和长势差的木荷,经过4种强度的间伐实验处理后,林分空间结构参数的二元分布表现出不同的变化特征。不间伐的情况下,林分中最常见的为随机分布且胸径处于劣势状态的林木;弱度间伐后,聚集分布的林木中处于中低度混交的林木显著减少,随机分布的林木中处于中高度混交的林木增加,中低度混交状态的林木中的劣势木比例显著下降,均匀分布的林木胸径和树高竞争优势增加;中度间伐后,中庸状态的林木大多为均匀分布和随机分布,随机分布格局的林木中处于高度混交的林木比例较弱度间伐有明显增加,中低度混交的林木中树高和胸径为中庸状态的林木比例上升显著;强度间伐后,木荷跟杉木的比例接近于1∶1.5,林分密度较低,林木有充足的生长和营养空间,林木大多数处于中低度混交且优势的状态,林分中不存在团状分布的林木,加上中龄杉木后期生长较为缓慢,而中龄木荷后期生长较快,中低度混交林木中优势木和劣势木的比例较中度间伐均有不同幅度的上升,两极分化明显,不利于林分结构稳定发展。

对照、弱度间伐、中度间伐、强度间伐的样地,高度混交的林木中,处于随机分布格局的林木占总林木的比例分别为9%、17%、24%、12%,树高处于优势或中庸且随机分布的林木比例分别为23%、31%、37%、40%,胸径处于优势或中庸且随机分布的林木比例分别为22%、29%、36%、37%;高度混交的林木中树高为优势状态的林木比例分别为15%、24%、29%、20%,胸径为优势状态的林木比例分别为14%、21%、31%、19%;理想的林分中,随机分布是最为理想的分布格局,林分中的中庸木比例高于其他级别,劣势的林木所占比例越低越好,混交度越高越好。综合林分经营目标及林分空间结构参数二元分布的分析,中度间伐最有利于杉木-木荷混交林保持良好的林分结构,与赖阿红等[8]的研究结果一致。郑鸣鸣等[24]通过对不同间伐处理后的林分直径偏度、峰度和变化系数进行分析,认为中度间伐后,杉木中大径材的出材率最高。朱玉杰等[25]选取了林分空间结构、冠层结构、光合作用等方面的35项指标,评价了不同抚育间伐后大兴安岭的森林经营效果,表明间伐强度为20.86%时经营效果最佳。赵衍征[26]分析了不同抚育间伐强度对大兴安岭天然次生林的林分结构影响,认为35.5%的间伐强度是最优的间伐强度。因此,建议使用中度间伐作为促进杉木-木荷混交林生长和更新的间伐强度。本研究对不同间伐强度下的木荷-萌芽杉木林的林分结构的二元分布特征变化进行了分析,对于林分的土壤理化性质和林分生长量的变化未做深层次的研究,后续的研究可综合这些因子分析影响林分生长的关键因素,为杉木-木荷混交林的经营制定更合理的经营措施提供指导。

——以杉木抚育间伐为例