野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系的构建与实施

——以北京林业大学为例

马 静 郅茜文 邵 苏 崔国发

(1.北京林业大学林学院,北京 100083; 2.北京林业大学教务处,北京 100083;3.北京林业大学生态与自然保护学院,北京 100083)

目前,全球已建立各类自然保护地约22万处,中国的各类自然保护地已达到1.18万处[1]。自然保护地是我国生态文明建设的重要支撑,保护好、建设好、管理好各类自然保护地需要高校培养和输送大量符合国家、社会和行业需求的专业人才。2019年,新农科建设奏响“三部曲”[2],为新林科相关专业的建设与改革指明了方向。野生动物与自然保护区管理专业是生态文明建设领域和新林科建设中具有显著行业特色和代表性的专业,其人才培养质量的要求不断提升[3]。

北京林业大学生态与自然保护学院的野生动物与自然保护区管理专业自2006年开始招收本科生,于2009年获批为“第四批高等学校特色专业建设点”、2014年入选为“第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目”、2020年入选为“国家级一流本科专业建设点”。该专业作为国家级特色专业,一直以培养具有扎实的专业基础、较强的实践能力、拥有一定创新意识和国际视野的高素质自然保护人才为目标,成功搭建导师与本科生的沟通交流平台,坚持实施全员、全程的本科生导师制。所谓本科生导师制,就是高等学校以制度的形式要求专业教师负责对一定数量的本科生进行学习、研究及发展方面的指导[4]。其主要特色是根据本科生的个人特点相应配备在教学、科研和实践等方面具有丰富经验的教师,在指导中实现因材施教。

笔者通过持续观察和研究该专业近年来的教育教学情况以及对本科生导师制实施情况进行调查,发现现阶段该专业的本科生培养仍存在一些需要改进的问题。例如:大学阶段的人才培养缺乏与中学阶段的贯通机制,存在“空档”“脱节”等现象;部分专业实践类课程存在课时受限、实践地点少、实践时间短等问题;以及课程教学方式单一,以课本、课堂、课程为主的传统教学以外的教学模式有限等。为了满足国家和行业对自然保护类专业人才的迫切需求,北京林业大学生态与自然保护学院依托全员全学程本科生导师制的优势,以问题为导向,对野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系的构建和实施进行了探索,以期进一步优化人才培养模式和提升人才培养质量,实现该专业本科生的“精英化”培养。

一、野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系的提出与构建

(一)延伸教学体系的提出

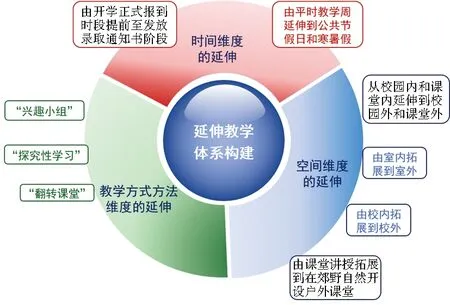

为了满足国家和行业对自然保护类专业人才的迫切需求,着力解决现阶段野生动物与自然保护区管理专业本科教育阶段存在的上述问题,进一步优化本科生教育教学效果和提升人才培养质量,北京林业大学生态与自然保护学院依托所实施本科生导师制的优势,提出从时间、空间和教学方式方法等3个维度探索构建野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系,以对该专业的本科生人才培养体系进行优化补充。

(二)延伸教学体系的构建方案

图1 野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系的构建思路

1.时间维度的延伸

在延伸教学体系的构建方案中,时间维度上的教学延伸主要包括2个延伸:一是为本科生配备的导师开始接触学生和进行专业引导教育的时间由入学正式报到时段提前到发放录取通知书阶段,二是导师指导开展的实习实践和科研训练由教学周延伸到公共节假日和寒暑假。

野生动物与自然保护区管理专业学生需要深度接触大自然、从大自然中学习知识,所以构建延伸教学体系非常有必要。该专业长期坚持实行的全员全学程本科生导师制的特点和优势,为对本科生开展正式入学前的延伸教学创造了条件。而且导师对本科新生的专业指导提前到发放录取通知书阶段,有利于解决大学阶段与中学阶段的人才培养之间存在“空档”“脱节”的问题。

对刚刚结束高考的“准大学生”而言,高考后的暑假是放松和旅游的高峰期,而国家公园、风景名胜区、自然保护区、森林公园等自然保护地都成为其主要的旅游目的地。同时,野生动植物、自然环境普遍存在于人居环境中,“准大学生”在房前屋后、小区、城市公园、郊野、乡村等地普遍都能观察到野生动植物。基于此,导师完全可以提前介入并实施有组织的专业引导,培养“准大学生”的专业兴趣。例如:可以结合周边的自然环境提前指导“准大学生”开展系列观察、调研、访谈等活动,帮助其充分合理地利用正式入学前的时间提前认识自然、了解行业、规划未来。

同时,在本科教育阶段,每年的寒暑期有相对完整的课外时间,是野生动物与自然保护区管理专业学生开展野外调查和实践训练的良好时机。因此,导师可以充分利用寒暑期时间提供延伸的培养指导和专项科研实践训练,以大学生创新训练项目、专业实习、野外调查认知实践等形式组织本科生开展有计划的科研实践训练。

2.空间维度的延伸

在延伸教学体系的构建方案中,空间维度上的教学延伸主要是指将导师参与的学习指导和课程教学从校园内和课堂内延伸至校园外和课堂外,将专业教育教学的空间尽可能由室内拓展到室外、由校内拓展到校外,通过开设户外课堂将课堂讲授由教室拓展到郊野自然。

野生动物与自然保护区管理专业是强实践型专业,该专业的学生只有走进和亲近自然,才能通过亲身体验培养对大自然的热爱之情,进而培养浓厚的专业兴趣、增强学习动力,为学好专业打好基础。但是,该专业的教学地点和空间目前多以校园内、课堂、实验室等为主,部分专业实践类课程可选择的实践地点少。为此,延伸教学体系的构建旨在努力实现教学空间的进一步拓展,通过将课堂搬到室外、校外、郊外的林地和湿地等自然环境中,以及依托动物园、博物馆、自然保护地等野外教学实习实践基地等,开展身临其境的延伸性教学,从而提高专业实践的频度、强度、针对性和实效性,进一步激发学生的专业兴趣。

3.教学方式方法维度的延伸

在延伸教学体系的构建方案中,方式方法维度上的教学延伸主要是将教学方式方法从单纯的“灌输式”“填鸭式”拓展为“兴趣小组”“探究性学习”“翻转课堂”“混合式学习”“学术讲座”等多种方式方法相结合。

当前进入高校学习的大学生均为“00后”,他们普遍对传统的“灌输式”“填鸭式”教学方式接受度较低,更期望高校以启发式、探索式的多元化教育教学方式开展专业教学。因此,为了解决当前存在的教学方式单一等问题,在充分了解和掌握野生动物与自然保护区管理专业本科生群体的信息接收特点的前提下,基于对“兴趣小组”“探究性学习”“翻转课堂”“混合式学习”“学术讲座”等方式方法的借鉴,积极探索多种教学方式方法的综合运用,以满足当代大学生的个性化需求。在移动互联网时代,传统的以教师为主导的课堂教学形式已经在逐渐被颠覆,延伸教学体系的构建可以借助教学方式方法的拓展将学习的主动权从教师转移到学生,从而使学生的学习参与度更高,使学生的学习更加灵活和主动。

二、野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系的实施

北京林业大学野生动物与自然保护区管理专业在延伸教学体系初步建成的基础上,组织实施了延伸教学的试点,从2020级本科生中随机抽取了22名学生作为试点对象。其中,44.44%的学生为高考志愿调剂至该专业录取的考生,33.33%的学生为第一志愿报考该专业的考生,22.23%的学生为报考该专业的非第一志愿考生。野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系的实施试点以参加试点学生的兴趣为导向,结合导师提供的选题,按照“导师—学生”双向选择的原则,建立了6个延伸教学导师组,从以下3个维度开展了延伸教学的实践探索。

(一)延伸时间维度的教学实践

一是在大学新生录取后到入学前的时间段,提前建立与学生定期开展线上交流沟通的机制,由导师组为学生发放导师简介和提供培养专业兴趣的选题;由学生根据自己的专业兴趣并结合所在地的自然环境条件选择课题,并在导师的线上指导下逐步完成。

二是大学新生入学后,导师组持续提供专业学习、科研训练等方面的辅导,指导学生在大学一年级就开始准备并参与大学生创新项目的训练,从而激发学生的专业学习兴趣、锻炼学生的科研思维。

三是导师组充分利用寒暑假相对完整的时间指导学生参与科研训练。例如:对学生的文献搜集分析、软件运用、科学数据处理等科研基础技能进行指导;亲自带领学生开展野外生物多样性调查、问卷调查等野外考察工作;指导学生深入专业领域的研究一线参加社会实践项目,了解行业发展动态,等等,以增强学生的专业素养、提升学生的综合素质。

通过延伸教学的时间维度,野生动物与自然保护区管理专业在一定程度上探索形成了大学阶段与中学阶段“无缝对接”的人才培养贯通机制,有效避免了2个教育阶段之间出现“空档”“脱节”现象;同时,通过利用寒暑期时间实施拓展教学,不仅使人才培养更加符合专业特色要求,而且充分发挥了本科生导师制这一资源优势,达到了“活学活用”的教学效果。

(二)延伸空间维度的教学实践

一是将教学空间从课堂内延伸到课堂外。例如:在讲授动物学、植物学等专业课程时,充分利用校园内丰富的生物资源和校博物馆的馆藏资源,走出教室开展了校园植物识别、校园鸟类及其鸣声识别、相关标本的采集与制作、博物馆标本查阅等户外认知教学和实践,从而提高课程教学的成效。

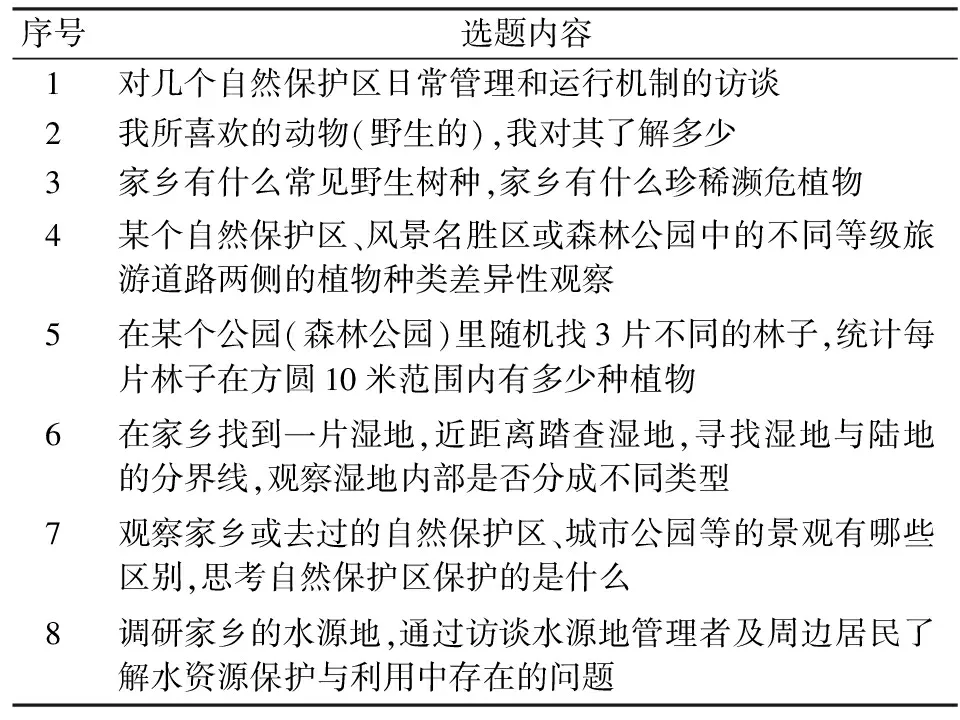

二是将教学空间从校园内延伸到校园外。例如:在入学前的指导环节,供本科新生选择的培养专业兴趣的选题(如表1所示)除了与专业紧密相关之外,主要是在校园外学习和完成的。学生在专业兴趣选题的学习和完成过程中,需要通过查阅资料、实地走访等,对当地的动物、植物、公园、水源地、自然保护地等进行考察研究。这种学前自主学习方式将教学空间由校园内延伸到了学生的家乡,有利于增强学生的实践能力。

此外,北京林业大学野生动物与自然保护区管理专业当前已经设置了动物学实习、植物学实习、森林康养资源学实习等一系列专业实践类野外实习课程,实习地点包括河北雾灵山国家级自然保护区、福建君子峰国家级自然保护区、四川洪雅玉屏山景区、北京西山国家森林公园等30余处自然保护地,从而有效地将教学空间由室内延伸到户外。

表1 入学前指导阶段导师组为野生动物与自然保护区管理专业参加试点学生提供的校园外学习选题

通过延伸教学的空间维度,野生动物与自然保护区管理专业在一定程度上深化了学生对课堂知识的理解和巩固了对知识的掌握,提升了学生的专业技能和实践动手能力。在延伸教学试点实践中,导师通过鼓励学生参与科研项目研究以及野外调查和实验工作,如开展植物和野生动物调查以及自然保护地社区访谈等,促进了自然保护行业应用型人才培养质量的提升。

(三)延伸教学方式方法维度的实践

在延伸教学的试点实践中,积极创新教学方式方法,在借鉴“兴趣小组”“探究性学习”“翻转课堂”“混合式学习”“学术讲座”等教学形式的优势的基础上,探索多种教学方式方法的融合。目前,野生动物与自然保护区管理专业大部分专业理论课的教学均设置了学生小组汇报展示环节。在实习课教学过程中,一方面要求学生建立实习小组,由学生进行展示、讲解、提问和总结交流,以激发学生自主学习、合作学习的积极性;另一方面引导学生建立兴趣小组,根据研究方向自主确定实习课题、设计实习方案、完成实习内容,最后进行汇报展示,从而将传统的授课方式转变为启发式、探索式教育教学方式。

此外,在延伸教学的试点实践中,导师组会定期组织本科生参加导师组会、学术研讨会、学术沙龙等,并通过文献分享、阶段总结汇报等途径进一步调动学生的自主学习与合作学习的积极性;会引导学生注重观察身边的自然现象,启发学生开展自主探索,鼓励学生申报大学生创新训练项目、参与科研训练和锻炼科研思维;还创建了“自然保护大讲堂”品牌活动,以“线上+线下”的方式定期邀请专业领域的专家学者开设学术讲座,帮助学生了解专业前沿动态。

通过延伸教学方式方法维度,野生动物与自然保护区管理专业在借鉴当前教育教学方式的热点和最新趋势的基础上,结合专业特点对人才培养方式进行了创新,营造了浓厚的学术氛围,促进了科教融合。

三、野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系的实施效果

为了评估延伸教学实施试点的效果,对由野生动物与自然保护区管理专业2020级本科生中参与试点的22名学生组成的实验组、由其余未参与试点的42名学生组成的对照组实施了问卷调查,并对实验组在试点前后的问卷调查数据以及实验组与对照组的相关统计数据进行了比较分析。基于此,认为野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系的实施取得了以下效果。

(一)深化学生的专业认知,显著增强专业技能

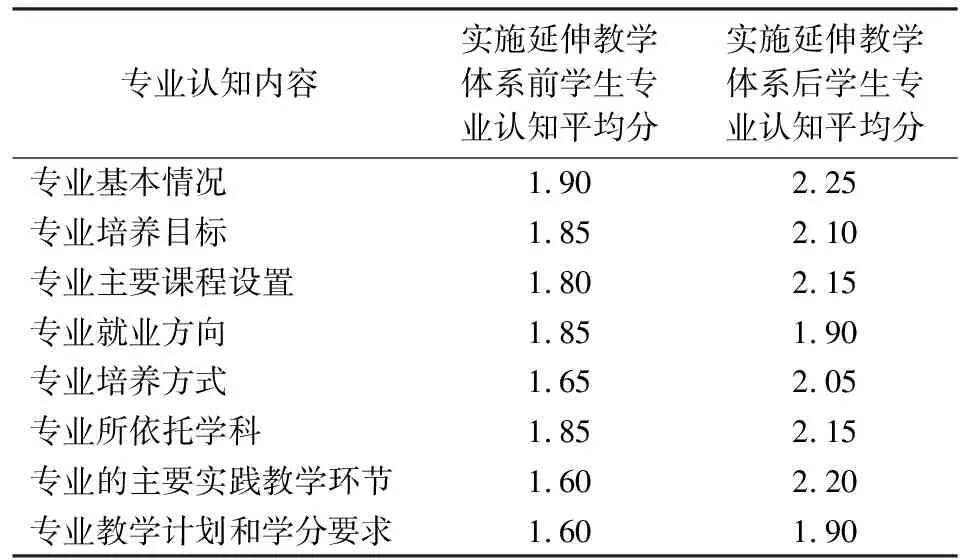

在专业认知方面,绝大部分实验组学生对专业课程安排的合理性表示满意,对专业的主要学习内容、所涉行业的发展等了解程度较高。如表2所示,实验组学生在参与试点实践后对专业的基本情况、专业培养目标、主要课程设置、培养方式、依托学科、实践教学环节、教学计划和学分要求的了解程度均比参与试点前显著提升。但是,对专业就业方向的认知,实验组学生的了解程度在参与试点前后基本没有变化。这说明延伸教学体系实施试点仍存在薄弱环节,在后续的延伸教学实践和完善中应加强对学生的就业指导。

表2 实验组学生在延伸教学体系实施前后的专业认知情况比较

在专业技能方面,在接受延伸教学指导之前,66.67%的实验组学生没有去过自然保护地,27.77%的实验组学生去过1处自然保护地,仅有5.56%的实验组学生去过2处以上自然保护地;经过延伸教学指导,大部分实验组学生表示对自然保护地有了更深的了解,超过60%的实验组学生所了解的自然保护地数量达到10处以上,近40%的实验组学生所了解的自然保护地数量达到20处以上。

在正式入学前就接受了延伸教学指导的实验组学生均表示,所能认知和鉴别的动植物种类的数量、对自然保护地的了解程度等均有显著提升。可见,延伸教学体系的实施不仅有利于提升学生对所学专业的了解程度,而且有利于夯实学生对专业知识和技能的掌握,为后续阶段的人才培养奠定了坚实的基础。

(二)激发学生的学习兴趣,培养良好的学习习惯

在专业学习兴趣方面,参加延伸教学体系实施试点之后,有超过70%的实验组学生表示喜欢自己所学的专业,特别是在高考志愿调剂至野生动物与自然保护区管理专业录取的学生中有一部分由对专业不感兴趣转变为喜欢;而且有95%的实验组学生认为理论课程学习在大学学习中居重要地位,并且认为应注重理论与实践相结合。但是,仍有部分实验组学生表示对专业的喜爱程度为“一般”,这部分学生多为高考志愿调剂至该专业的。

在教学时间的安排方面,实验组所有学生都认为应该合理规划和安排学习、社会工作、生活的时间,应该把日常的自由时间安排得井井有条,在自己感兴趣的事情上投入一定时间。

在学习方式的养成方面,实验组学生除了参与传统的课堂讲授之外,有50%会积极参与课下讨论和自主学习、61.11%会进行课后复习、66.67%会通过自行到图书馆或在网上查找网课等资源进行学习、60%会积极主动参加导师组的组会、学术沙龙等活动。

在研究方式的养成方面,实验组学生中有94.44%开展了文献查阅和分析工作,超过50%开展了野外调查实践,有35%已经开展了实验室工作和数据分析建模等工作。

延伸教学体系的实施以学生的自主探索为主体、以导师组的指导为保证,充分调动了学生的学习积极性,使学生养成了自主学习与合作学习相结合的高效的学习习惯。这为野生动物与自然保护区管理专业人才培养质量的稳步提升积蓄了源动力。

(三)有效锻炼学生的创新能力,全面增强综合素质

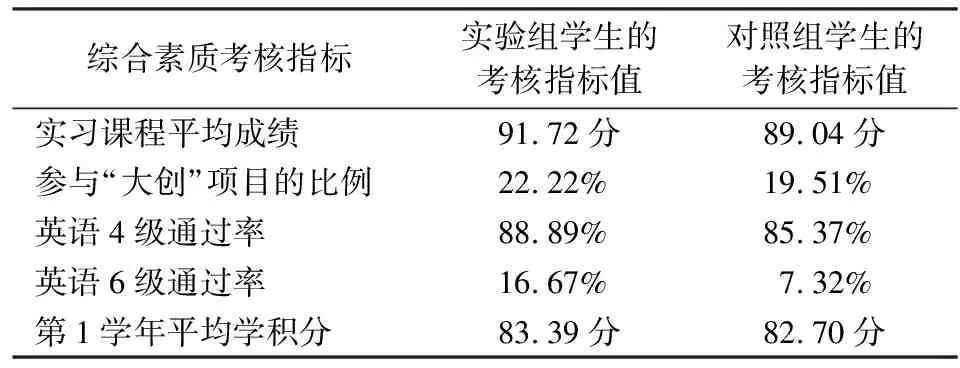

通过对实验组与对照组的相关统计数据进行比较分析(详见表3)可以发现,延伸教学体系的实施不仅有利于培养学生的创新能力,而且全面增强了其综合素质。

表3 野生动物与自然保护区管理专业实验组学生与对照组学生综合素质考核指标值的比较

在实习课程成绩方面,在野生动物与自然保护区管理专业2020级本科生中,接受延伸教学指导的实验组学生的实习课程平均成绩为91.72分,未接受延伸教学指导的对照组学生的实习课程平均成绩为89.04分。这说明延伸教学指导提升了实践教学效果。

在参与大学生创新训练项目(以下简称“大创”项目)方面,接受延伸教学指导的实验组学生参加“大创”项目的人数占比为22.22%,同期未接受延伸教学指导的对照组学生参加“大创”项目的人数占比为19.51%。这说明延伸教学指导有利于激发学生科研探索的积极性。

在素质拓展培养方面,接受延伸教学指导的实验组学生除了把主要精力放在学习专业知识和技能上之外,有72.22%参加了团委和学生会的工作、61.11%参加了社团活动,积极发展自己的兴趣爱好;有44.44%承担了班委工作,主动为班集体服务;还有27.78%参加了各种社会实践活动,努力锻炼自己的综合素质。

在学习收获方面,接受延伸教学指导的实验组学生除了掌握了专业知识和技能之外,有72.22%的学生表示对本学科的前沿动态有了较多了解,61.11%的学生表示掌握了科学的学习和研究方法,44.44%的学生表示对行业的发展形势和相关政策加深了理解,还有部分学生表示所学知识得到了实际的应用。

在延伸教学体系的实施试点中,导师组充分发挥专业的科研和社会服务优势,在学生参与课题研究过程中不仅注重培养其创新能力而且帮助其养成良好的科研作风,在学生参与社会服务工作过程中帮助其学会运用理论知识分析社会现实问题并做出判断,从而增强其对社会的全面认识。这说明延伸教学为培养优秀的专业人才提供了根本保证。

(四)完善人才培养模式,提升人才培养质量

通过对实验组与对照组的相关统计数据进行比较分析(详见表3)还可以发现,延伸教学体系的实施试点不仅使人才培养更为全面,而且显著提升了人才培养质量。

在学习成绩方面,接受延伸教学指导的实验组学生的平均学积分为83.39,比未接受延伸教学指导的对照组学生的平均学积分82.7有整体提高。

在英语水平方面,野生动物与自然保护区管理专业2020级本科生的英语4级通过率为86.44%,其中,未接受延伸教学指导的对照组学生的英语4级通过率为85.37%、英语6级通过率为7.32%;而接受延伸教学指导的实验组学生的英语4级通过率为88.89%、英语6级通过率为16.67%,有显著提高。

在职业生涯规划方面,大部分接受延伸教学指导的实验组学生在自我认知、专业分析与定位方面都有了较为清晰的认识;而且实验组学生全部制定了自己的职业生涯规划书,其中77.78%的学生对未来的规划是升学深造、11.11%的学生打算工作或创业。

综上,延伸教学体系的构建与实施是野生动物与自然保护区管理专业本科生培养的进一步深化与拓展。其以北京林业大学生态与自然保护学院富有特色的全员全学程本科生导师制为依托,从教学的时间、空间、方式方法等维度深入细化和拓展了人才培养环节,为进一步完善野生动物与自然保护区管理专业人才培养模式提供了新的思路,对提升该专业本科生培养质量具有一定的促进作用。

资助项目:北京林业大学2020年教育教学研究重点项目“野生动物与自然保护区管理专业延伸教学体系构建与实践”,项目编号BJFU2020JYZD006。