二代涉入与家族企业投资效率

严若森 赵亚莉

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

一、引言

近年来,我国家族企业进入代际传承的关键阶段,二代肩负着“守富”与“传富”的使命,但代际传承并非一帆风顺,其中面临着种种困难与挑战[1]。具体来说,虽然二代一般比父辈拥有更高的学历和更广阔的视野,但二代自身合法性的不足往往使其处于“少主难以服众”的尴尬境地[2]。因此,在荆棘密布的代际传承之路上,二代如何获取合法性并树立权威,是一个值得探讨的问题。一方面,在传承过程中,父辈发挥着不可替代的作用,为了将二代“扶上马”,父辈会辅助二代进行战略变革[3]、技术创新[4]等活动,帮助二代获取合法性并获得内外部利益相关者的认可;另一方面,二代亦会借助组合创业[2]、研发创新[5]等彰显自身的能力并获取合法性。不容忽视的是,企业的战略变革、创新创业等价值创造活动需要大量的资金投入。但我国家族企业通常面临着严重的融资约束问题[6],这会造成家族企业缺乏足够的资金进行此类价值创造活动,从而在一定程度上对二代借助创新创业获取合法性造成不利影响。那么,在此情境下,二代能否在父辈的帮扶和自身的努力下,通过改善企业投资效率来彰显其能力并获取合法性呢?

二代涉入意味着二代已经逐渐参与到企业的重要决策当中,而为了二代能顺利接班并获取合法性,父辈管理者及二代在进行投资项目的选择时亦会更加谨慎,这无疑会影响到家族企业的投资效率。然而,现有文献大多关注家族控制[7][8]、CEO类型[9]、股权激励[10]、董事会席位配置[11]等因素对家族企业投资效率的影响,鲜有文献对代际传承背景下二代涉入与家族企业投资效率的关系进行研究。那么,二代涉入会如何影响家族企业的投资效率呢?在二代涉入影响家族企业投资效率的机制中,有哪些因素在发挥作用?二代涉入对家族企业投资效率的影响是通过什么机制实现的?进一步地,在代际传承的不同阶段,家族企业的投资效率会有何差异?本文以2012~2019年中国沪深两市A股上市家族企业为研究样本,试图对这些问题进行解析。

本文可能的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,本文探讨了家族企业代际传承中的投资效率问题,提出并验证了二代涉入对家族企业投资效率影响的两种作用机制,不仅丰富了家族企业投资效率影响因素的研究,而且间接地回答了二代参与管理对企业经营究竟是具有“积极效应”还是“消极效应”的问题。第二,本文考察了父辈家族主义观念与二代能力禀赋的调节效应,一方面扩展了代际传承背景下父子关系的研究①,另一方面亦为二代如何顺利接班提供了新的视角。第三,代际传承的过程亦是二代合法性逐渐加强的过程,为此,本文实证检验了代际传承不同阶段家族企业投资效率的差异性,在一定程度上为解释代际传承背景下家族企业投资行为的异质性提供了新的研究视角。

二、理论分析与研究假设

(一)二代涉入与家族企业投资效率

代理问题和信息不对称是影响投资决策的两大因素[12]。随着二代参与到企业管理当中,二代不仅影响家族的代理行为,亦影响企业会计信息质量水平[13],进而影响家族企业的投资效率。具体表现在:为了获取合法性支持,二代在父辈的支持与自身的努力下,可能会通过减少代理行为降低管理层的自利行为和控股家族的资金占用水平,以及通过改善企业会计信息质量提高企业信息透明度,以此改善家族企业投资效率。因此,本文从代理成本和信息透明度的视角分析二代涉入对家族企业投资效率的影响。

第一,从代理成本的角度来说,基于代际传承、长期经营等基业长青目标的考量,家族企业会减少自利行为和掏空行为,避免资金配置效率低下引发的非效率投资。一方面,从父辈支持的视角来看,父辈出于“父爱主义”,为了合法性不足的二代能够得到其他非家族利益相关者的认可,即获取合法性支持,父辈管理者会树立长远眼光并减少短期行为,从而避免因现金流不足而导致企业错失净现值为正的项目所造成的非效率投资[14],以此提携二代并助其上位。另一方面,从二代自身视角来看,二代涉入会监督管理层[13],避免管理人员的在职消费行为导致企业因资金滥用而错失好的投资项目。二代涉入还能够减少家族企业资金占用、关联交易等掏空行为[15],而资金占用等掏空行为的减少在某种程度上反映了控股家族获取私人收益的动机减弱,这有利于缓解因控股家族的自利行为导致的公司投资行为偏离资本市场股票价格所期望的最优投资水平,进而有利于提高家族企业的投资效率。

第二,从信息透明度的角度来说,较高的信息透明度能够降低家族企业的融资成本,提高企业投资效率。一方面,从父辈支持的视角来看,受中国传统文化中“父慈子孝”“家庭和谐”的熏陶[16],父辈尤为重视家族精神与财富的传承,从而为二代接班做铺垫,并帮助其获取合法性,平稳地度过权力交接期。因此,为了保证权力的顺利交接,父辈会辅助二代改善企业会计信息质量,并向外部投资者披露更多与企业价值相关的信息,以此获取外部融资[17]。同时,家族企业信息透明度的提高能够让外部投资者对家族企业的经营与发展能力进行有效的评估,使得外部投资者有足够的信心与家族企业进行持续交易,降低企业的融资成本,缓解融资约束,从而提高家族企业的投资效率[18]。另一方面,从二代自身视角来看,与其他家族成员或职业经理人经营下的企业相比,二代管理者常被贴上“富二代”的标签,其经营能力更容易受到社会各界的质疑[19]。此时,二代为了更好地展示自身的经营能力水平,摆脱“富二代”这一负面标签,得到组织和外界的认可从而获取合法性,二代具有较强的动机传递高质量的会计信息以缓解信息不对称,从而提高企业的信息透明度[20],并以此改善企业的资本配置效率,进而提高家族企业的投资效率。

综上,二代涉入的家族企业会通过降低家族企业代理成本、提高企业信息透明度来提升家族企业的投资效率。由此,本文提出假设H1:

H1:二代涉入会提升家族企业的投资效率。

(二)父辈家族主义观念、二代涉入与家族企业投资效率

几千年传承的儒家思想深刻地影响着中国传统家族观念,儒家文化所倡导的重血缘、重亲情的家庭理念使得家族企业的创始者(即父辈)极为重视家业的传承与家族的存续[21]。因此,二代涉入对家族企业投资效率的影响效果可能会因父辈家族主义观念的不同而存在差异。根据父辈家族主义观念的强弱,本文分为以下两种情况进行讨论:

一方面,当父辈家族主义观念较浓厚时,二代涉入对企业投资效率的提升作用会增强。胡宁(2016)指出,受传统家文化的影响,父辈对子女会更加仁慈与慷慨,甚至会为了二代顺利接班建立“秘密储备”[22]。那么,当父辈的家族主义观念较浓厚时,父辈对子女的情感与关爱效应将会更加凸显。此时,为了帮助二代获取合法性,父辈具有强烈的动机优化企业的资本配置效率,以此来帮助二代获取积极的社会认同,赢得利益相关者的认可与支持。

另一方面,当父辈家族主义观念较薄弱时,二代涉入对企业投资效率的提升作用会减弱。李新春等(2015)指出,随着二代参与到家族企业中,父辈的领地意识可能会使父辈不愿放权,导致父子之间产生矛盾与冲突[2]。父辈薄弱的家族主义观念可能会加剧父子之间的冲突,亦即,当父辈家族主义观念较薄弱时,父子之间可能更多地表现出情感冲突而非情感关爱。此时,父辈通过改善企业投资决策来帮助二代获取权力和合法性的动机会减弱,二代获取组织的认可与支持将更加困难。

综上,二代涉入对家族企业投资效率的正向影响可能在父辈家族主义观念较浓厚的家族企业中更为明显。由此,本文提出假设H2:

H2:父辈家族主义观念越浓厚,二代涉入对家族企业投资效率的提升作用越大。

(三)二代能力禀赋与家族企业投资效率

二代涉入对家族企业投资效率的影响,除了受父辈家族主义观念的影响之外,还可能受二代自身能力禀赋的影响。二代的教育背景、经历以及价值观等的不同使得二代的能力禀赋存在差异,而其能力禀赋的差异所造成的认知框架的不同亦会影响企业投资决策的选择与制定[23]。在代际传承中,二代作为家族企业的合法接班人,二代的首要任务是证明自己并获取内外部利益相关者的认可[24]。二代能力禀赋越强,意味着当二代参与到家族企业管理时,二代有能力通过改善家族企业的投资行为来改变社会对他们的负面刻板印象。具体而言:

一方面,当二代能力禀赋较强时,二代良好的教育背景和经历使其具备搜集和处理复杂信息的能力[25],更容易识别投资机会,从而提高家族企业的投资效率。特别是对于具有海外经历的二代来说,跨文化的学习经历赋予了二代更为广阔的国际视野,同时专业化的学习模式赋予了二代先进的管理理念与管理知识,从而为家族企业带来新的经营模式与投资机会[26]。

另一方面,二代受教育水平越高、经历越丰富,亦即,二代能力禀赋越强,二代适应外部竞争环境的能力越强,越容易接受新的观点与挑战[27]。因此,在面对新的投资项目时,二代能够迅速抓住投资机会,从而避免错失好的投资项目而造成非效率投资。

综上,二代涉入对家族企业投资效率的正向影响可能在二代能力禀赋较强的家族企业中更为明显。由此,本文提出假设H3:

H3:二代能力禀赋越强,二代涉入对家族企业投资效率的提升作用越大。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文借鉴邹立凯等(2020)的研究[28],将符合以下条件的企业定义为家族企业:(1)实际控制人是整个家族或自然人;(2)实际控制人持有的所有权比例不低于10%;(3)至少有两名家族成员持股或参与企业的经营管理。结合上述定义,本文选取2012~2019年中国沪深两市A股上市家族企业为研究样本,并对样本进行如下筛选:(1)剔除ST、*ST和金融保险类企业;(2)剔除数据少于三年的企业;(3)剔除样本期间内家族实际控制权转移至家族以外的企业;(4)剔除实际控制人信息不明确以及财务数据缺失的企业。此外,本文对所有的连续变量在1%和99%分位上进行了Winsorize处理,以消除极端值对研究结果的影响。经过上述筛选和整理,本文最终获得有效样本企业731家,共计4501个企业-年度观测值。

本文的财务、公司治理等相关数据均源于国泰安数据库(CSMAR),二代涉入的数据则源于中国研究数据服务平台(CNRDS)中的家族企业数据库,并借助上市公司招股说明书、年报、新浪财经、百度搜索等渠道进行补充。

(二)变量定义及测度

1.企业投资效率(Abs_inv)。本文参考已有研究,采用 Richardson(2006)模型的残差的绝对值来度量企业投资效率[29]。该值越大,表明企业非效率投资越高,亦即,该值越大,企业投资效率越低。具体计算公式如下:

Invi,t=β0+β1Growthi,t-1+β2Levi,t-1+β3Cashi,t-1+β4Reti,t-1+β5Sizei,t-1+

β6Invi,t-1+β7Agei,t-1+∑Industry+∑Year+εi,t

(1)

式(1)中,i表示企业,t表示年份;Inv表示新增投资额;Growth表示主营业务收入增长率;Lev表示资产负债率;Cash表示现金持有水平;Ret表示股票收益率;Size表示年末总资产;Age表示企业上市年数;Industry代表的是行业虚拟变量;Year代表的是年度虚拟变量。

2.二代涉入(Generation)。本文借鉴黄海杰等(2018)和严若森等(2020)的研究测度二代涉入[13][30],当实际控制人的二代(包括儿子、儿媳、女儿和女婿)担任公司的董事长、其他董事、总经理或其他高管时,该变量取值为1,否则取值为0。

3.父辈家族主义观念(Familism)。本文借鉴吴超鹏等(2019)的研究[21],选取2012年MVS(World Value Survey)调查问卷中的如下问题来衡量父辈的家族主义观念:“请问您对以下这些人是非常信任、比较信任、不太信任、还是非常不信任?”,“这些人”包括“家人、邻居、熟人、第一次见面的人、与您宗教信仰不同的人、其他国籍的人”,其中,对“不知道”赋值为0,“非常不信任”赋值为1,“不太信任”赋值为2,“比较信任”赋值为3,“非常信任”赋值为4。据此,本文计算父辈籍贯所在省份的调查对象分别对“家人”与“熟人”的信任度的差值并取均值,以此得到父辈家族主义观念值。进一步地,本文计算样本企业所对应父辈家族主义观念值的中位数,若父辈家族主义观念值高于中位数,则说明父辈家族主义观念浓厚,该变量取值为1,否则取值为0。

4.二代能力禀赋(Ability)。本文借鉴梁强等(2016)的研究[23],用二代的教育背景和海外经历来衡量其能力禀赋。具体而言,当二代具有本科以上的学历且具有海外经历时,赋值为2;当二代具有本科以上的学历或具有海外经历时,赋值为1;当二代具有本科以下学历且无海外经历时,赋值为0。该值越大,说明二代能力禀赋越强。

5.代理成本(Cost)。本文在理论分析过程中发现代理成本可能在二代涉入与家族企业投资效率的关系中发挥中介作用。因此,本文借鉴潘越等(2019)的研究[31],用管理费用率衡量管理层的自利行为,采用上市家族企业其他应收账款占总资产的比值衡量控股家族资金占用水平。同时,本文用这两类代理成本的均值衡量家族企业的代理成本。

6.企业信息透明度(Trans)。本文在理论分析过程中还发现企业信息透明度可能在二代涉入与家族企业投资效率的关系中发挥中介作用。因此,本文借鉴孙光国和杨金凤(2013)的研究[32],用修正Jones模型计算的操纵性应计利润的绝对值衡量企业信息透明度,该值越大,代表企业信息透明度越低。具体模型如下:

(2)

式(2)中,TA表示总应计利润;A表示资产总额;ΔREV表示营业收入增加额;ΔREC表示应收账款增加额;PPE表示固定资产总额。该模型残差值的绝对值即为企业信息透明度的衡量指标,该值越大,表明企业的会计信息质量越低,亦即,企业信息透明度越低。

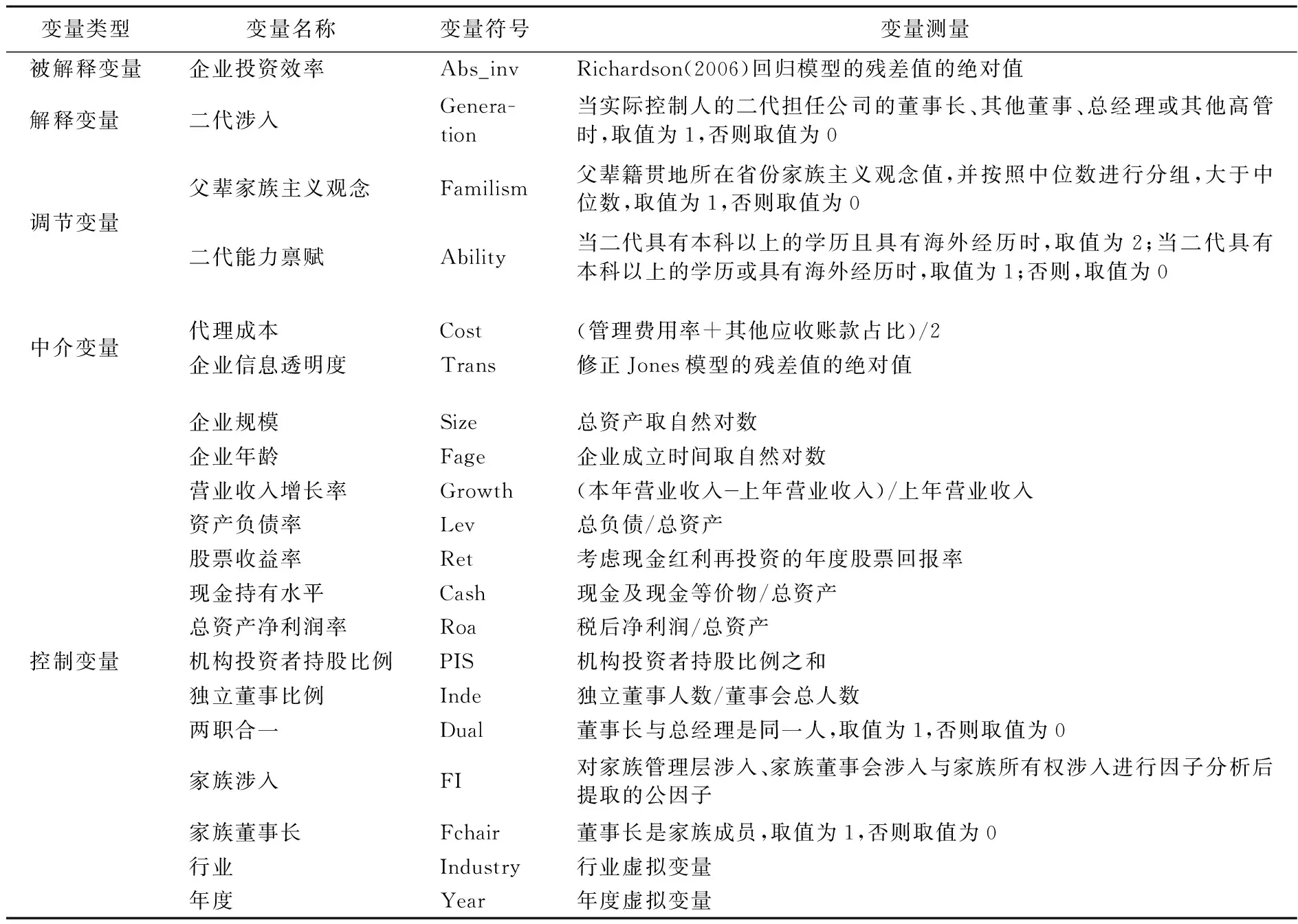

7.控制变量。参考现有文献[11],本文控制了企业规模(Size)、企业年龄(Fage)、营业收入增长率(Growth)、资产负债率(Lev)、股票收益率(Ret)、现金持有水平(Cash)、总资产净利润率(Roa)、机构投资者持股比例(PIS)、独立董事比例(Inde)、两职合一(Dual)、家族涉入(FI)、家族董事长(Fchair)等反映公司经营和治理的变量。此外,本文还控制了行业(Industry)与年度(Year)固定效应。本文变量的具体定义如表1所示。

表1 变量定义

(三)模型构建

为了验证假设H1,检验二代涉入对家族企业投资效率的影响,本文构建回归模型(3):

Abs_invi,t=α0+α1Generationi,t+∑αjControlsi,t+εi,t

(3)

为了验证假设H2,本文对父辈家族主义观念这一变量进行分组,然后采用模型(3)进行回归,以检验父辈家族主义观念在二代涉入与家族企业投资效率之间的调节效应。

为了验证假设H3,检验二代能力禀赋对家族企业投资效率的影响,本文构建回归模型(4):

Abs_invi,t=θ0+θ1Abilityi,t+∑θjControlsi,t+μi,t

(4)

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

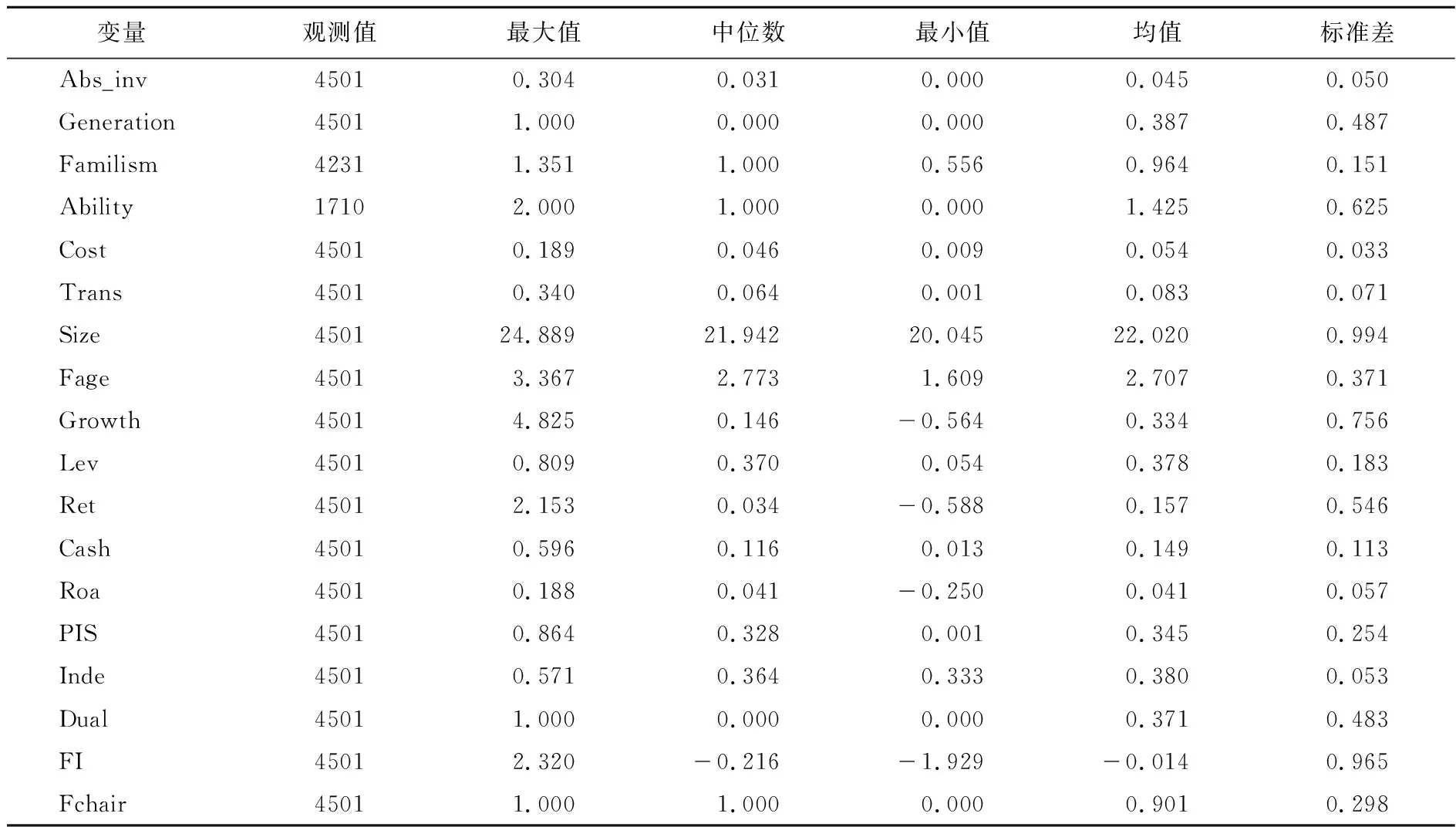

表2报告了主要变量的描述性统计结果②。表2显示:(1)企业投资效率(Abs_inv)的最大值为0.304,最小值为0.000,标准差为0.050,表明我国家族企业存在非效率投资问题,且不同家族企业之间存在较大差异;(2)二代涉入(Generation)的平均值为0.387,表明在样本家族企业中,有38.7%的家族企业的二代参与到了企业的经营管理当中;(3)父辈家族主义观念(Familism)的最大值为1.351,最小值为0.556,均值为0.964,表明不同父辈的家族主义观念存在较大差异③;(4)二代能力禀赋(Ability)的均值为1.425,表明二代大多拥有本科以上的学历或海外留学经历④。(5)代理成本(Cost)的最大值为0.189,最小值为0.009,企业信息透明度的最大值为0.340,最小值为0.001,这表明不同家族企业所面临的代理成本问题和信息不对称问题均存在较大差异。

表2 主要变量的描述性统计结果

(二)回归结果与分析

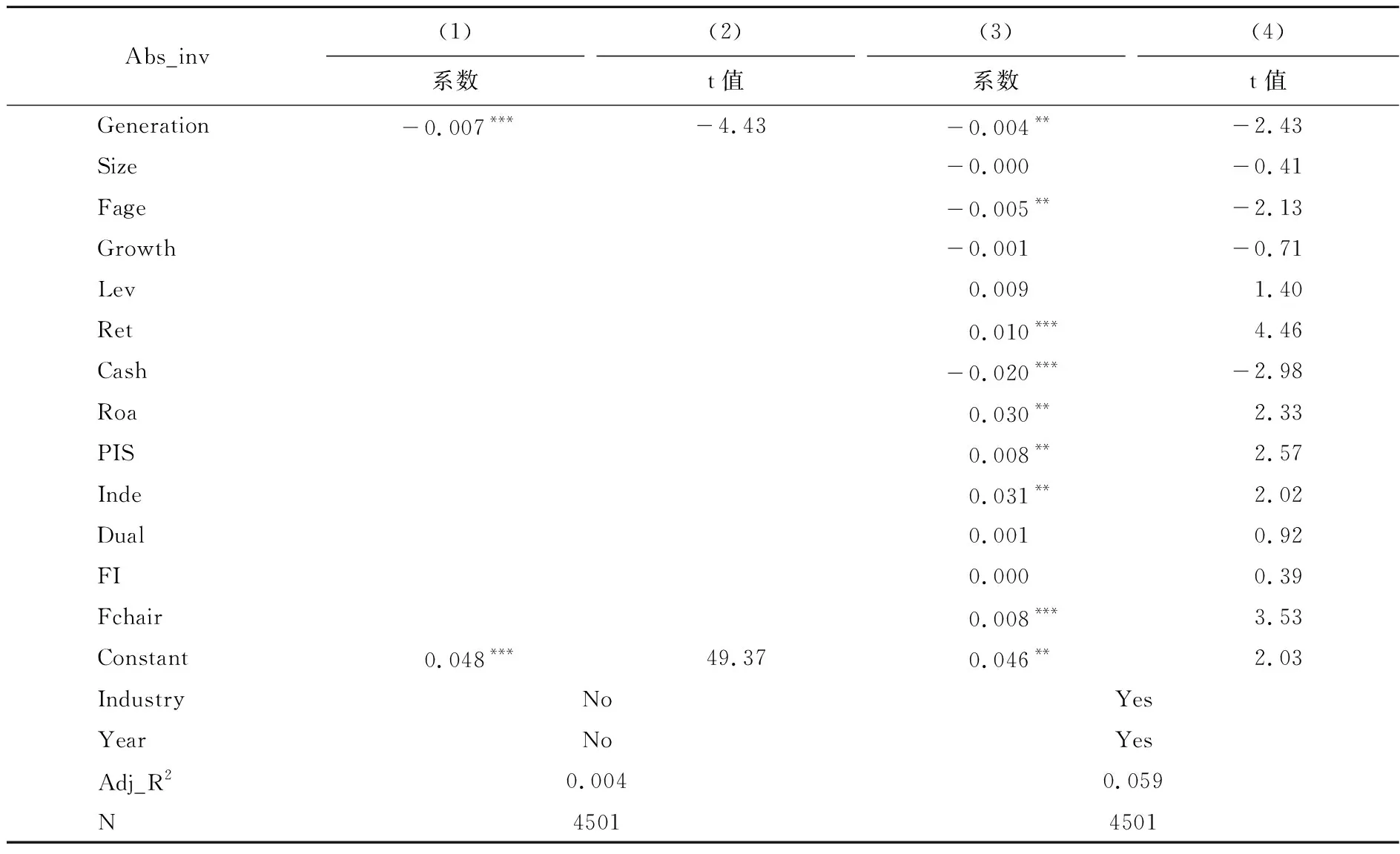

表3报告了二代涉入与家族企业投资效率的主效应回归结果。其中,表3列(1)是单变量回归结果,此时二代涉入(Generation)的回归系数为-0.007,在1%的水平上显著,这表明在不考虑其他因素的影响下,二代涉入对家族企业投资效率具有显著的正向影响。表3列(3)显示,在控制其他因素的影响后,二代涉入(Generation)的回归系数为-0.004,仍然在5%的水平上显著。由此,假设H1得到验证,即二代涉入能够提升家族企业的投资效率。这意味着与二代未涉入的家族企业相比,二代涉入的家族企业投资效率更高。这是因为,二代在父辈的帮扶与自身努力下,会通过改善企业的资本配置效率来提升家族企业的投资效率,以此获得内外部利益相关者的认可。

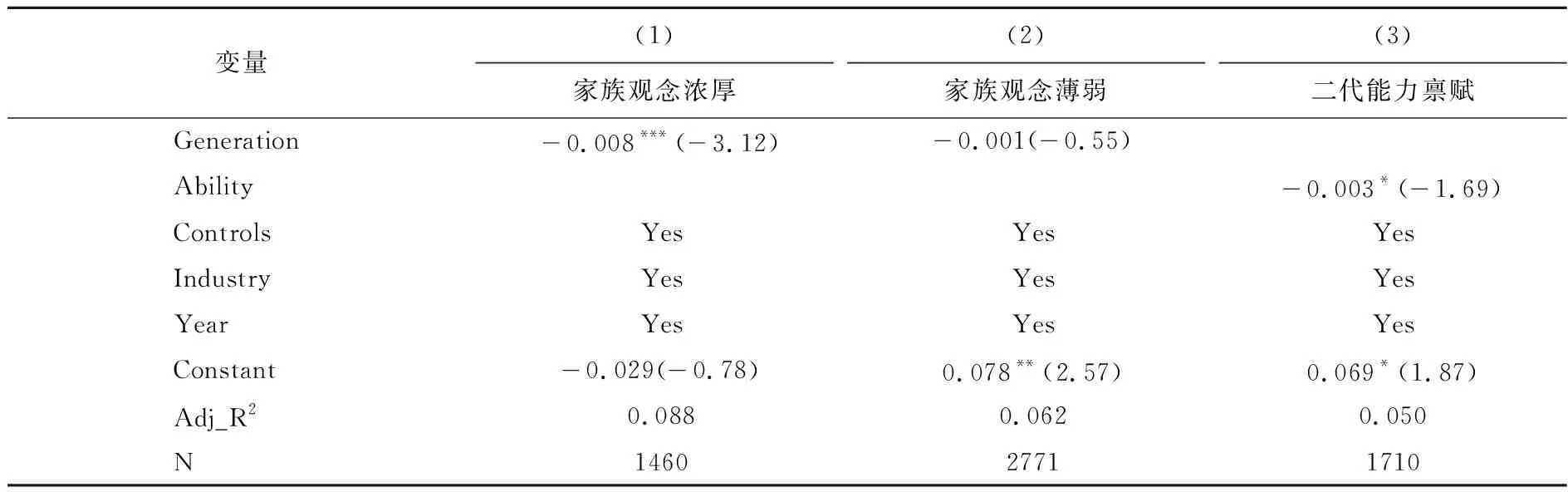

表4列(1)(2)验证了父辈家族主义观念对二代涉入与家族企业投资效率之间关系的影响。其中,在父辈家族主义观念浓厚组中,二代涉入(Generation)的回归系数为-0.008,在1%的水平上显著;在父辈家族主义观念薄弱组中,二代涉入(Generation)的回归系数为-0.001,但不显著。组间系数检验亦存在显著差异(P=0.04)。综上所述,当父辈家族主义观念较浓厚时,二代涉入对企业投资效率的提升作用更大,假设H2得到验证。该结果从侧面证实了二代涉入对家族企业投资效率的改善离不开父辈的帮扶与支持。

表3 主效应回归结果

表4 截面差异回归结果

表4列(3)验证了二代能力禀赋对家族企业投资效率的影响。其中,二代能力禀赋(Ability)的系数为-0.003,在10%的水平上显著。这表明二代能力禀赋越强,二代涉入对家族企业投资效率的提升作用越大,假设H3得到验证。该结果从侧面证实了二代涉入对家族企业投资效率的改善还离不开二代自身的努力。

(三)稳健性检验

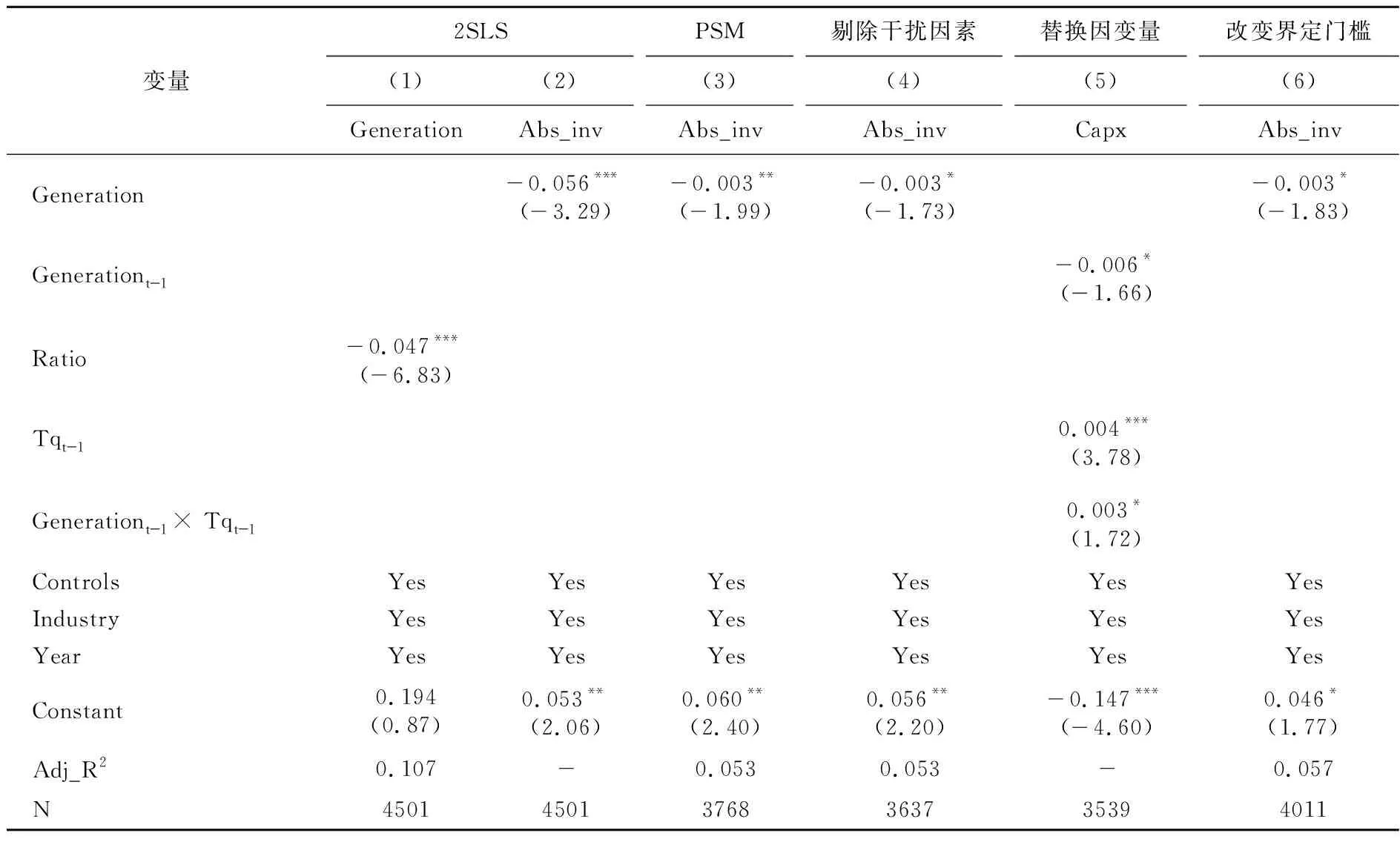

为了保证本文研究结论的可靠性与稳健性,本文进行了如下稳健性检验,回归结果如表5所示。

1.2SLS检验。二代涉入与家族企业投资效率之间可能存在反向因果关系,因为家族企业投资效率较高,在一定程度上意味着家族企业的经营状况较好,而经营状况较好的家族企业可能更愿意聘任二代担任管理职务,以实现顺利传承。因此,为了避免内生性问题对回归结果的影响,本文借鉴Xu等(2015)的研究[15],选取我国2009~2014年全国各省人口出生率的下降值(Ratio)作为工具变量。之所以选择该变量作为工具变量,是由于较低的人口出生率可能会降低二代涉入的概率,但其对企业投资效率的影响较小。具体地,本文采用2SLS回归控制内生性问题,表5列(1)(2)的回归结果显示,人口出生率下降值(Ratio)的回归系数为-0.047,在1%的水平上显著,表明人口出生率的下降会显著降低二代涉入的概率;二代涉入(Generation)的回归系数为-0.056,在1%的水平上显著。回归结果与上文研究结论一致。

2.PSM检验。除了可能存在的反向因果关系,本文还可能存在样本自选择问题,即二代涉入的家族企业与二代未涉入的家族企业本身就存在差异。因此,本文采用倾向得分匹配法(PSM),为二代涉入的家族企业在企业特征、公司治理等方面匹配最接近的二代未涉入的家族企业作为观测样本,然后利用匹配后的样本进行回归分析。表5列(3)的回归结果与上文研究结论一致。

3.剔除干扰因素检验。为了避免二代未涉入的家族企业可能是因尚未发生代际传承这一因素的干扰,本文借鉴邹立凯等(2020)的研究[28],剔除了父辈年龄小于50岁的样本重新进行回归。表5列(4)的回归结果与上文研究结论一致。

4.替换因变量检验。本文利用“投资—投资机会敏感性模型”重新度量企业投资效率,表5列(5)的回归结果与上文研究结论一致。

5.改变家族企业界定门槛检验。本文以20%的所有权比例重新界定家族企业,表5列(6)的回归结果与上文研究结论一致。

表5 稳健性检验结果

五、机制检验

为了验证代理成本和企业信息透明度在二代涉入与家族企业投资效率的关系中是否发挥中介作用,本文构建回归模型(5)和模型(6):

Costi,t/Transi,t=δ0+δ1Generationi,t+∑δjControlsi,t+τi,t

(5)

Abs_invi,t=γ0+γ1Generationi,t+γ2Costi,t/Transi,t+∑γjControlsi,t+σi,t

(6)

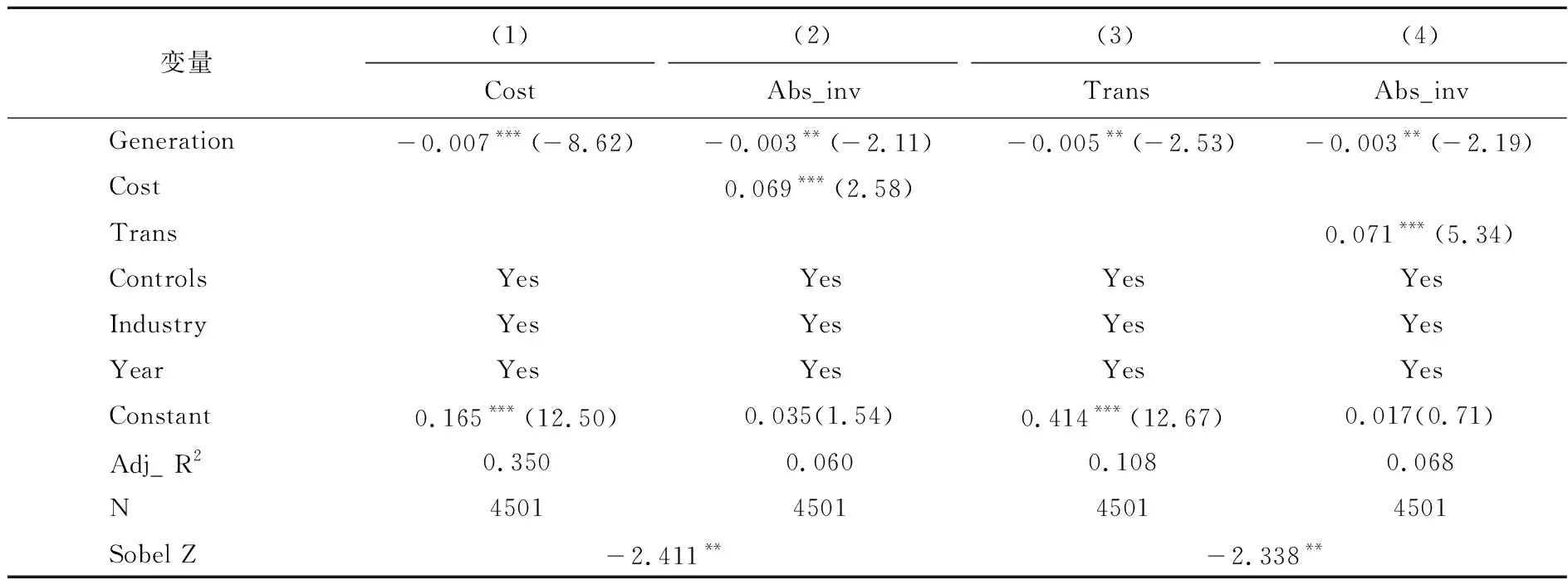

(一)代理成本的中介机制检验

在表6中,列(1)和列(2)报告了代理成本在二代涉入与家族企业投资效率之间关系中的中介效应。其中,列(1)中二代涉入(Generation)的回归系数为-0.007,在1%的水平上显著,该结果表明二代涉入会显著降低家族企业的代理成本;列(2)中二代涉入(Generation)的回归系数为-0.003,在5%的水平上显著,代理成本(Cost)的回归系数为0.069,在1%的水平上显著,该结果表明代理成本与企业投资效率显著负相关,即代理成本越低,企业投资效率越高。根据温忠麟等(2004)的中介效应检验程序[33]以及Sobel检验结果(Z=-2.411,p<0.05)可知,代理成本的中介效应存在且表现为部分中介效应。因此,二代涉入能够降低家族企业的代理成本,减少管理层自利行为以及控股家族资金占用水平,进而提高家族企业的投资效率。

表6 机制检验结果

(二)企业信息透明度的中介机制检验

在表6中,列(3)和列(4)报告了企业信息透明度在二代涉入与家族企业投资效率之间关系中的中介效应。其中,列(3)中二代涉入(Generation)的回归系数为-0.005,在5%的水平上显著,该结果表明二代涉入会显著提高家族企业的信息透明度;列(4)中二代涉入(Generation)的回归系数为-0.003,在5%的水平上显著,企业信息透明度(Trans)的回归系数为0.071,在1%的水平上显著,该结果表明企业信息透明度与企业投资效率显著正相关,即企业信息透明度越高,企业投资效率越高。根据温忠麟等(2004)的中介效应检验程序[33]以及Sobel检验结果(Z=-2.338,p<0.05)可知,信息透明度的中介效应存在且表现为部分中介效应。因此,二代涉入能够改善家族企业的会计信息质量,提高企业信息透明度,进而提高家族企业的投资效率。

综上所述,表6的结果表明,二代涉入通过降低企业的代理成本、提高企业的信息透明度来提高家族企业的投资效率。

六、进一步研究

(一)代际传承阶段对家族企业投资效率的影响

作为一个持续而非一蹴而就的过程,代际传承贯穿于一代逐渐将权力转移至二代的整个过程[34]。事实上,在二代开始进入企业并逐步获取权力到最终掌权,二代的合法性在逐渐加强,因此,家族企业代际传承过程本质上亦是二代构建并巩固其合法性的过程。在此过程中,企业的投资行为及其效率亦会存在一定的差异性。

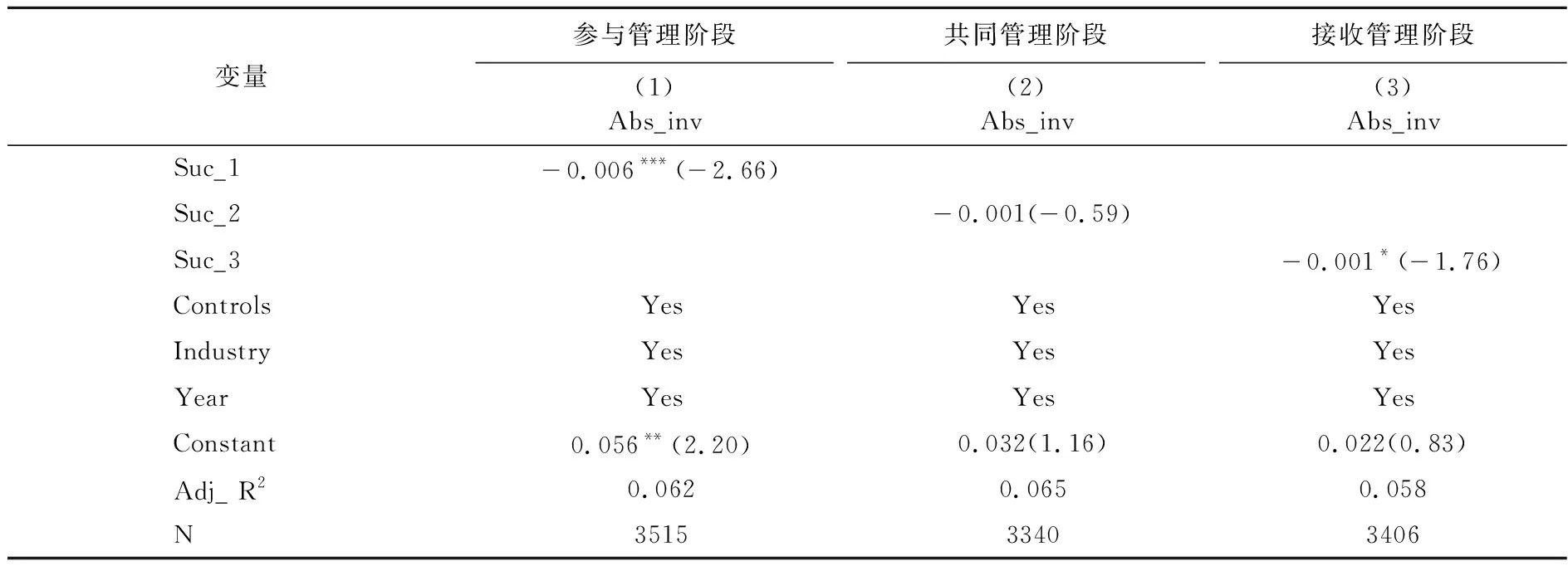

为了验证代际传承过程不同阶段的家族企业投资效率的差异,本文借鉴汪祥耀和金一禾(2015)的研究[35],将家族企业代际传承划分为三个阶段,分别是参与管理阶段、共同管理阶段和接收管理阶段。其中,参与管理阶段是指二代担任其他高管、董事等职位,而父辈担任董事长或CEO;共同管理阶段是指父辈与二代分别担任董事长和CEO;接收管理阶段则是指二代担任董事长或CEO,父辈担任其他高管、董事等职位或退出企业。据此,本文设置代际传承阶段(Suc)变量:若未发生代际传承,则Suc取值为0;若处于参与管理阶段(Suc_1),则Suc取值为1;若处于共同管理阶段(Suc_2),则Suc取值为2;若处于接收管理阶段(Suc_3),则Suc取值为3。进一步地,本文将未发生代际传承的样本作为控制组进行实证研究⑤。

表7列(1)~(3)报告了代际传承不同阶段的家族企业投资效率的差异。其中,列(1)中二代参与管理(Suc_1)的回归系数为-0.006,在1%的水平上显著,这表明二代在参与管理阶段对家族企业投资效率具有显著的正向影响;列(2)中父辈与二代共同管理(Suc_2)的回归系数为-0.001,但不显著,这可能是由于在父子共同掌权下,父子价值观念的不同可能会引发决策冲突,从而影响企业投资决策的制定;列(3)中二代接收管理(Suc_3)的回归系数为-0.001,在10%的水平上显著,这表明二代在接收管理阶段会提高家族企业的投资效率。综上所述,表7的结果表明,当代际传承处于二代参与管理阶段与二代接收管理阶段时,家族企业投资效率改善的效果更为显著,且二代参与管理阶段对企业投资效率的促进作用大于二代接收管理阶段。这间接证明了在参与管理阶段,即二代权力还比较低的阶段,在父辈的帮扶与二代自身努力下,二代通过改善企业投资效率以获取合法性的动机更强。

表7 代际传承阶段的影响检验

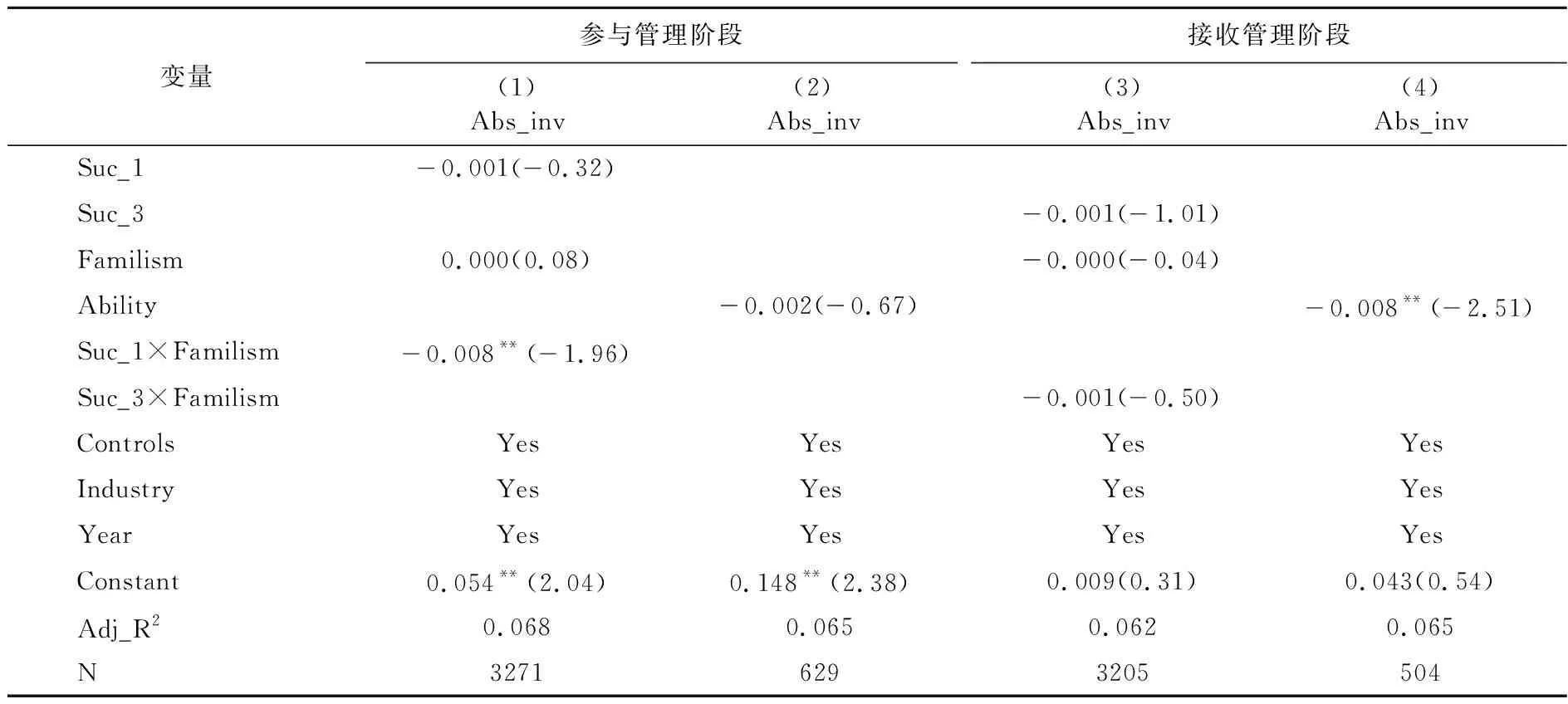

(二)不同代际传承阶段父辈家族主义观念与二代能力禀赋的影响差异

在代际传承的不同阶段,父辈家族主义观念与二代能力禀赋的影响可能存在差异。因此,本文进一步检验在代际传承的不同阶段,父辈家族主义观念和二代能力禀赋的影响差异性。由于父子共同管理对家族企业投资效率的影响不显著,为此,本文只检验在二代参与管理阶段和二代接收管理阶段,父辈家族主义观念与二代能力禀赋的影响。检验结果如表8所示。

表8 不同代际传承阶段父辈家族主义观念与二代能力禀赋的影响差异检验

表8列(1)(2)报告了父辈家族主义观念和二代能力禀赋对二代参与管理与家族企业投资效率之间关系的影响。列(1)中父辈家族主义观念与二代参与管理交互项(Suc_1×Familism)的回归系数为-0.008,在5%的水平上显著,而列(2)中二代能力禀赋(Ability)的回归系数为-0.002,但不显著。这表明父辈家族主义观念越强,二代参与管理对企业投资效率的正向影响越显著。这意味着在二代权力较低的参与管理阶段,父辈的帮扶发挥了关键作用。家族主义观念较强的父辈为了帮助二代上位,会改善家族企业的投资效率[36],以此帮助二代获得内外部利益相关者的认可,进而顺利实现代际传承。同理,列(3)和列(4)的结果表明二代能力禀赋越强,二代接收管理对企业投资效率的正向影响越显著。这意味着在二代权力较大的接收管理阶段,伴随着父辈逐渐退居幕后甚至退出家族企业的历史舞台,二代自身能力发挥了关键作用,能力禀赋较强的二代会通过改善企业投资效率来进一步加强自身的合法性地位。

七、结论与启示

本文以2012~2019年中国沪深两市A股上市家族企业为研究对象,实证检验了二代涉入对家族企业投资效率的影响,研究发现:二代涉入会提高家族企业的投资效率,且这一影响在父辈家族主义观念较强和二代能力禀赋较强的家族企业中更为显著。机制检验表明,二代涉入会通过降低代理成本、提高企业信息透明度来提升家族企业的投资效率。进一步研究发现,二代在参与管理阶段与接收管理阶段对企业投资效率的影响更为显著。特别地,二代参与管理对投资效率的正向影响在父辈家族主义观念较强的家族企业中更为显著,而二代接收管理对投资效率的正向影响在二代能力禀赋较强的家族企业中更为显著。

基于上述研究结论,本文得到以下启示:第一,在代际传承过程中,父辈应当“做其所当作之事,尽其所当尽之责”,重视对二代的培养。一方面,父辈可以将自己的处事方法和工作经验传授给二代,助其上位;另一方面,父辈可以提前制定传承计划,健全接班人培训机制,为二代接班做好充足的准备。第二,二代继承之路“道阻且长”,在权杖交接的过程中,除了父辈的帮扶与支持之外,作为继承者,二代也应当发挥自身的优势,发现并创造机会,通过改善企业的投资效率来获得利益相关者的支持和认可。第三,父辈与二代应当注重改善企业的内部治理水平,树立长远眼光,减少掏空行为,提高会计信息质量,以吸引更多的外部投资者,从而实现企业的可持续发展。第四,在传承初期,即在二代参与管理阶段,父辈要尽力扶持二代,帮助其站稳脚跟;在父子共治时期,父子之间应当加强沟通以有效化解代际冲突,携手治理家族企业;在传承后期,即在二代接收管理阶段,二代要努力将前期学习和积累的经验转化为企业竞争优势,以巩固自身的合法性地位。总而言之,父辈与二代应当意识到,只有父子同心,方能实现家业长青。

注释:

①本文借鉴祝振铎等(2018)的研究[3],“父子”关系泛指一种两辈关系,其中,“父”包括父亲、母亲,“子”包括儿子、女儿。

②由于篇幅限制,本文仅列示了主要变量的描述性统计结果,而主要变量的相关系数结果未列示,留存备索。

③父辈家族主义观念的数据只有4231个,存在270个缺失值,这是因WVS调查问卷只包括28个省份以及部分父辈籍贯地信息缺失造成的。

④二代能力禀赋的数据只有1710个,存在34个缺失值,这是因部分二代学历与海外背景的信息缺失造成的。

⑤本文将“父辈与二代均担任其他岗位”以及“父辈未担任,二代担任其他岗位”的样本均视为未发生代际传承的样本,共计123个。

——论代际批评的“有效”“有限”及其意义