周代乐悬制度对吴越音乐文化的影响

○ 马国伟

史载西周初周公旦制礼作乐,建立了维护宗法制和君权及等级的典章制度,在音乐实践上建立了一套统一的等级制度,用甬钟、纽钟、镈和编磬等乐器组成宫廷乐队,这种具有等级和地位意义的金石之乐逐渐演变为乐悬制度,以不同的用器、编列、摆放等规范来区尊卑别等级。乐悬制度在西周时期是比较规范的,但春秋之后随着周朝天子实力和地位衰微,礼乐制度就失去了严格的约束力,在乐悬制度规定的内容和形式等方面均超越了严格的规范要求,就如孔子听闻季氏在家中“八佾舞于庭”后而发出的感慨,礼乐制度在很多地区发生僭越,并且传播至更广的区域。

吴、越是春秋时期并立于东南地区的两个诸侯国,在“国家”崛起的主观需求和礼乐制度“崩散”的客观环境的双重加持下很快吸纳了“正统”的乐悬制度,从原生文化为主的民族文化逐渐倾向于中原礼乐文化。但随后由于吴越二国在文化审美上的差别,以及吴国最终被越国吞并,乐悬制度在吴越地区的实践随之发生了很大变化。在用器、编列、摆列等方面都进行了重构,呈现出返朴原生文化的现象。吴越文化虽发轫于两周,但其弥时久远,影响广泛,发掘吴越音乐艺术实践,厘清吴越艺术发展脉络,对全面认识和展现中华文明有着重要作用。

一、乐悬制度影响前吴越音乐文化环境

吴越的国家形态集中出现在周代,东周时期实力凸显。与国家形态相比,吴越民族形态的存续发展,时间更为久远,且吴越一词更趋向于民族文化意义。《史记》认为越国可上溯至夏代,第一代国君为夏王少康庶子越侯无余,自视大禹之后,而《商书·伊尹朝献》《逸周书·王会》《竹书纪年》等记载“戉(越)方”“于越”的历史,更可能将于越推至商代。

吴国起源于“太伯仲雍奔吴”(太伯又称泰伯)。《吴太伯世家》为《史记》三十世家之开篇载:

吴太伯,太伯弟仲雍,皆周太王之子,而王季历之兄也。季历贤,而有圣子昌,太王欲立季历以及昌,于是太伯、仲雍二人乃奔荆蛮,文身断发,示不可用,以避季历。季历果立,是为王季,而昌为文王。太伯之奔荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千馀家,立为吴太伯。

司马迁勾述故事,大意为:周太王欲传位给第三子季历,季历的二位兄长太伯、仲雍让贤而奔赴荆蛮,建立句吴(吴国)。若此,吴国应早于周文王姬昌继位,即商末周初。1954年6月江苏镇江大港镇烟墩山西周墓出土了宜侯夨簋,器身120余字铭文记述了周康王册封宜侯,并赏赐鬯、瓒、弓、箭、土地、庶人等,宜侯夨簋的出土引发了吴文化研究的小高潮,郭沫若、唐兰、陈梦家等诸家对青铜铭文的考证,认为“夨”即是虞仲,也就是周章的弟弟。李学勤先生由此推定器主为柯相,为“太伯奔吴”一说提供有力支持。宜侯夨簋的出土证明了吴国与太伯的关系。尽管“太伯奔吴”遭到质疑,但后世众多古籍、史志记述多从此说,言之凿凿,且考古发现也支持此说,成为目前主流看法。

从文献、考古及周世系发展来看,无论太伯当时是否建国,或至周章(周康王)时期,吴国建立于公元前1000年前后应是无疑的,那么商周之际,吴越音乐文化是什么样的,音乐实践如何?

吴越地区发现的青铜大铙共9例(见表1),时代从商代末期至西周早中期。这些大铙的形制大致分三类,如浙江长兴上草楼村出土云雷纹大铙,浙江余杭石濑徐家畈出土饕餮纹大铙和江苏江宁许村大队发现的兽面纹大铙。

表1

吴越地区出土的青铜大铙在文化性质和审美风格等方面并不为本地文化所独有,它与湘、鄂、赣等地出土的大铙文化性质较为相近。

1963年浙江余杭石濑徐家畈出土一件青铜大铙,器通高29厘米,器身以圈纹为地,腔身饕餮兽面结构明显,双目凸出,这些特征与1974年湖北阳新出土的一件大铙形制相似,体量相当,尤其主饰饕餮纹构图风格非常相近。余杭石濑徐家畈铙的年代被发掘单位认定为商末或周初,而阳新白沙饕餮铙由于风格粗疏,单位纹样尾部下卷被认定为殷墟文化后期铸品。由此看来,吴越地区的饕餮纹铙似乎受到长江中游文化的影响,再加上吴越地区饕餮纹青铜器发现少,这一时期饕餮纹大铙受到鄂赣交界的南方越族文化影响可能性较大。

同样于1974年在江苏江宁许村大队和湖北阳新出土的两件铙,器身均以连珠纹为地,由多组卷云纹构成兽面,腔身钲面结构划分明显,双目凸出。相较之下,江宁兽面纹铙器身云纹由粗细线条组合,自然流畅,卷云纹风格更为突出。(见图1、图2)。

图1 湖北阳新兽面铙纹饰①咸宁博物馆:《湖北省阳新县出土两件青铜铙》,《文物》,1981年,第1期,第93页。

图2 江苏江宁兽面铙纹饰②南波:《介绍一件青铜铙》,《文物》,1975年,第8期,第87页。

这种由连珠纹和卷云纹构饰而成,且兽目凸出风格的大铙,不仅在鄂、苏地区被发现,在江西新干大洋洲、江西永修四联村以及湖南宁乡三亩地等地区均有出土。可以观察到,从商代中晚期至周初,这种简化兽面纹大铙在长江中下游的南方越文化中较为流行。

云雷纹铙在吴越地区发现的数量较多,时代较前二型稍晚,这种器身钲篆区分明显,钲部遍乳。以云雷纹为饰的大铙还见于湘、赣地区,尤其集中在赣鄱流域,这些地区出土的云雷纹大铙在时代上比吴越地区略早。

从吴越地区出土的大铙形制、纹饰、性质等方面来看,商代末期至西周初,吴越地区与湘、赣、鄂地区的音乐文化较为亲缘。③马国伟:《周代吴越音乐二脉文化的形成与发展》,《中国音乐》,2017年,第4期,第142页。此乐器实践既反映出乐器出现时代的早晚和流行风格的变化,同时也凸显出地域音乐文化间的亲疏。

西周以降,中原礼乐文化通过礼乐制度维系贵族内部关系,维护宗法制及君权,乐悬作为礼乐制度的重要举措对四方诸侯进行颁赏和约束。甬钟和编磬作为西周乐悬的主角理应被推行至各地,可惜的是,到目前为止,出土的西周时期吴越地区的钟磬资料很少,且多分布于吴越文化区域边缘地带。由于西周时期吴越地处蛮荒,茅茨土阶,且在中原礼法与等级视野之外围,因而受中原礼乐制度的影响较小。吴越地区发现的西周时期的青铜乐器只见少量甬钟、大铙等,这个时期吴越音乐实践较为贫乏,既与南方越文化有丝藕关联,又受到中原礼乐文化被动影响,处于二脉文化交错阶段,主流音乐文化也处于发展变革时期。

二、乐器实践及乐悬制度效仿

中原乐悬乐器主要以甬钟、纽钟、镈、编磬为主,将这些乐器悬挂起来,按不同编组和摆列方位放置,形成的一种用乐等级及礼制,就是乐悬制度。即《周礼·春官·小胥》所说:“正乐悬之位,王宫悬,诸侯轩悬,卿大夫判悬,士特悬,辨其声。”

在甬钟、纽钟、镈、编磬的用乐实践上,甬钟普及早、发展快,影响范围广,各诸侯国的金石用乐实践早期以甬钟与编磬的组合多见。但吴越地区出土的青铜甬钟,时代早的较为少见。进入东周以后,甬钟数量才逐渐增多,目前所见六十余件基本为这个时期的。如朱句钟、者旨於赐钟、者减钟、吴王光钟等传世品,另外还包括江苏吴江、溧阳、高淳、东海及浙江萧山、绍兴、东阳等地出土的甬钟。这些甬钟的出土过程大多非科学发掘,甬钟或似有编套,但仅见零散,或与其他乐器共同窖藏,体现了中原乐悬乐器在吴越地区出现后的初步形态。1982年江苏东海庙墩出土春秋早中期甬钟9件④南京博物院、东海县图书馆:《江苏东海庙墩遗址和墓葬》,《考古》,1986年,第12期,第1 078页。,一肆“特悬”,恪守“羽—宫—角—徵”的西周音列制度⑤马国伟:《先秦吴越音乐研究》,北京:人民音乐出版社,2019年,第175页。,青铜鼎3件,呈“士礼”,说明这个时期,在吴越地缘已使用较为规范的乐悬制度。从这些资料反映的总体情况来看,西周时期乐悬制度及用乐实践在中原地区发展较快,中原之外的“蛮夷”—吴越地区还未及推广。中原乐悬实践于西周末至春秋初可能只影响到吴越地区外围。

乐悬制度实质性地影响吴越腹地大约从春秋中晚期开始,从传世青铜乐器者减钟可见一斑。清乾隆二十六年(公元1761年)江西临江县出土青铜甬钟一套11件,乐器铸造精良,纹饰精美,器身因铸刻铭文“者减”而得名,是吴国著名青铜乐器。这套编钟的形制反映了春秋中晚期的吴国上通中原,学习中原礼乐,乃至谋略争霸的战略计划。这一时期吴越音乐文化环境和发展条件有了很大的变化。

公元前585年,吴国寿梦继任国君,国势日益强大,逐渐称王。《吴越春秋》:“寿梦元年,朝周,适楚,观诸侯礼乐。”史籍记载从公元前585年寿梦元年开始,吴王寿梦便游历诸国观礼乐。四方诸侯会于钟离时,鲁成公为其传周乐之道,诵三代歌谣。寿梦首次观赏到周乐,遂认识到礼乐文化的魅力,感慨身处蛮夷而不知礼乐。自此多次游历中原考察,与邾、鲁、晋等国多次交往,促使吴国礼乐文化发展到一个新的高度。后受到邾国乐(齐鲁文化)钟铸造风格影响,效仿中原乐悬文化,制作了一套完整的甬钟。其后一直重视学习和发展乐悬文化,30年后季札(寿梦的小儿子)再去鲁国观乐,已对中原音乐文化了如指掌。⑥马国伟:《“者减钟”的文化承传及方式—兼谈“季札观乐”的历史动向》,《中国音乐》,2018年,第5期,第64页。吴国君主上通中原,主动学习中原乐悬制度,在乐器实践方面的努力使其音乐文化修养显著提升。

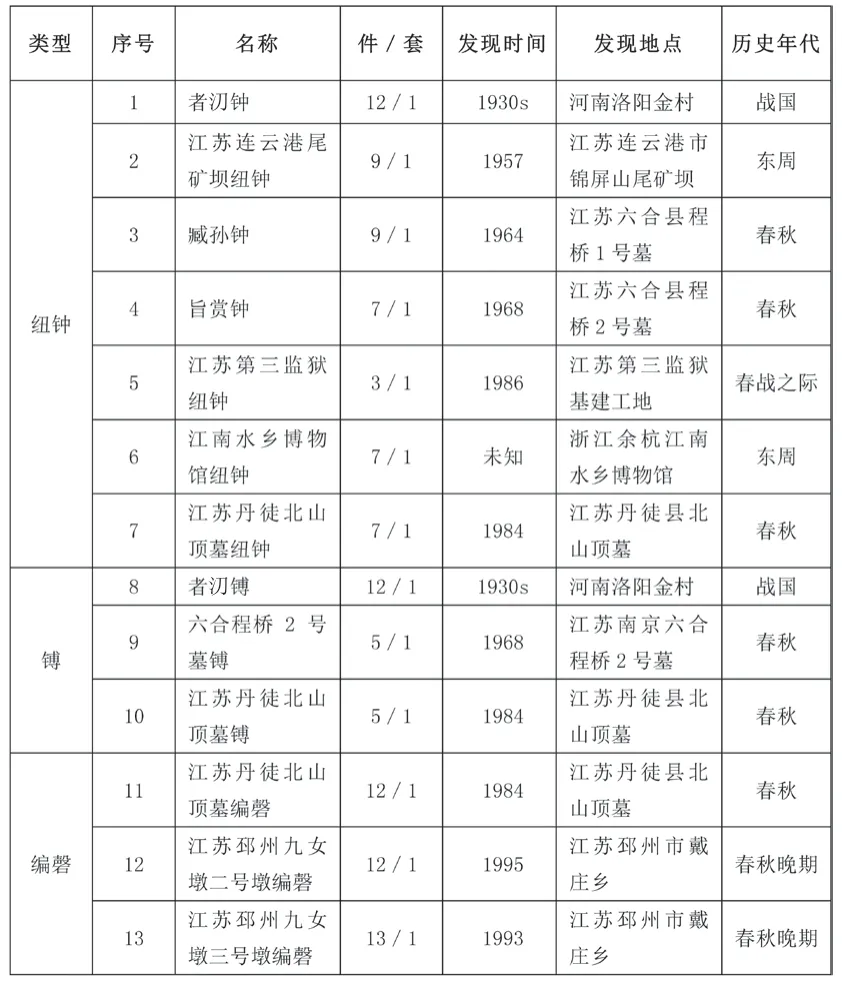

者减钟是一套完整的甬钟,在用器和编列方面仿效了乐悬制度,但未及全貌。除了甬钟,中原乐悬乐器还包括纽钟、镈、编磬,大多编套出现。这种多件乐器编套呈现的方式在乐器实践上更为完整。纽钟产生于西周晚期,春秋战国时期在吴越地区较为流行,(见表2)如1964年江苏六合程桥1号墓出土编纽钟一套9件,1968年六合程桥2号墓出土编纽钟一套7件(同出编镈5件)等。吴越地区乐悬乐器实践可见青铜纽钟与镈、编磬搭配使用,在编悬和排列方式上组合成套,形成较为完备的乐悬编制。如1984年江苏丹徒北山顶墓中出土了镈、纽钟、编磬各一套,三种乐器的组合方式为5+7+12。1995年江苏邳州九女墩二号墩墓葬前室出土了镈、纽钟、编磬三种乐器,组合成6+8+12的编套方式,音域跨越四个八度,低、中、高音音色分布构成一套完整的乐悬乐器。对乐器铭文解读可知,墓主自称吴王之玄孙,此套编钟反映了春秋晚期吴国贵族在宫廷音乐中对乐悬体系的学习和实践。

表2

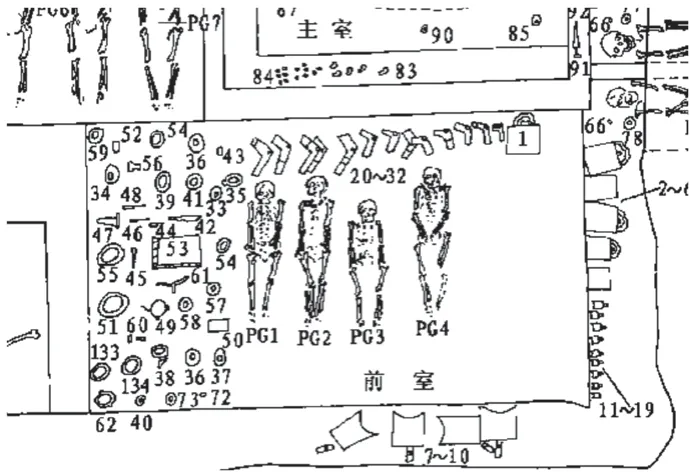

从乐悬用器制度来看,春秋晚期吴国宫廷乐队主要由纽钟、镈和编磬组成。乐队不仅在用器方面严格使用乐悬乐器,还较为严谨地遵守乐悬摆列制度,即《周礼》中所记载:“正乐悬之位,王宫悬,诸侯轩悬,卿大夫判悬,士特悬,辨其声。”⑦〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第1 716页。九女墩二号墩(简称M2)尽管受到盗墓扰动,但前室出土的三类乐器分别位于北、东、南三个方向,摆列位置是清楚的,反映出三面轩悬列制。M2西面约60米的九女墩三号墩(简称M3)出土的甬钟、纽钟、镈和编磬,乐器摆列方位呈现出更为明显三面环列轩悬之制(见图3)。M3出土的所有青铜乐器均为实用器,前室陪葬4人或为乐伎,春秋晚期乐悬制度在吴越地区的实践面貌跃然纸上。

图3 M3前室平面图⑧孔令远、陈永清:《江苏邳州市九女墩三号墩的发掘》,《考古》,2002年,第5期,第20页。

三、乐悬用制的重构

在一定时期,尤其是春秋晚期,吴国宫廷“金石之乐”的组合方式、用器制度以及摆列制度较为严格地遵守乐悬规定。除了中原系统乐器外,吴越二国在不同时期对乐悬乐器的品类、数量等方面进行调整,增加了一些具有吴越文化风格的乐器,以此扩充乐队规模。特别是战国以后,越国宫廷乐队不仅使用中原系统乐悬乐器,还加入越族系统常见的乐器句鑃、于、圆钟、钲、铎、缶等。此类乐器实践在浙江海盐黄家山、长兴鼻子山、江苏无锡鸿山越墓中均有呈现。

2003年至2005年,江苏省无锡市鸿山发掘越国贵族墓数座,其中邱承墩、老虎墩、万家坟出土原始瓷、陶乐器甬钟、镈、磬、于、钲、句鑃、圆钟、缶等四百余件。鸿山越墓是近年来越国音乐考古的最重大发现,墓中乐器品类、数量和规模全面展现了庞大的越国宫廷乐队面貌。人们首次见到越国乐器实践巅峰时期使用礼乐器的完整样态。相较于以往史籍中对越国宫廷用乐的记载,鸿山越墓有了一个质的飞跃。墓中出土的成套乐器,不仅为了解越国与中原礼乐文化交流提供了依据,为考察越国乐悬制度提供了重要参考,同时也反映出中原乐悬制度和文化审美在越地的重构。乐悬乐器用器制度自此发展出中原和越式两大系统。

句鑃是吴越民族乐器代表,春秋时期句鑃基本为单类单编使用。由于句鑃铭文中“以享以祀”“子子孙孙永保用之”的字样,研究人员得知句鑃的功能主要用于祭祀,且多为传家宝。句鑃在战国之前鲜与其他乐器搭配使用,因而很少出现在宫廷大型乐队中。战国时期越国将句鑃纳入宫廷组合乐队中,不仅使乐悬用器制度发生变化,句鑃的用途也发生了改变。同样,于和钲原来主要用在军队中,如《周礼》所指“金和鼓”和《荀子》之“闻金而退”等,在战事发生时用于信号器。两种乐器在多处墓葬中均有发现,通常和兵器同出一处。鸿山越墓中,将军乐器也编入乐队,赋予乐器新的文化属性,丰富了宫廷乐队的乐器声部和音色。缶作为乐器常见于文献记载,如《诗经》“坎其击缶”,《史记》“击瓮叩缶”,《易经》“不鼓缶而歌”,《史记·廉颇蔺相如列传》中记载秦王为赵王击缶的故事。但缶作为乐器并不因其功能意义,而是一种用途的衍生,正如《说文解字》解释:“缶,瓦器,所以盛酒浆,秦人鼔之以节歌。”这里明确反映出缶的主要功能是容器,偶尔田间或席前借其击节,临时实现其作为乐器的节奏用途。因而规范的宫廷乐队中从不用缶,战国以前的乐悬用器中也不会使用缶。在鸿山贵族墓地中第一次见到宫廷乐队中使用缶。越国将“身份”不高甚至乐器性质模糊的缶加进来,扩充了越国乐悬乐队品类,同时也改变了缶的文化属性。至于圆钟,更是为越国宫廷乐队特别创造的乐器。它与中原的纽钟在乐器体量上相近,音高上相同,使用数量上相当的特点,使它替代纽钟,既实现了乐队编列和音列上的连续性,又保持了中原文化和越族文化的平衡。在品类上,形成了中原系统(甬钟、镈、编磬)和越式系统(句鑃、圆钟、于、缶等)并存的局面,但在乐器数量上,越系乐器更多。(见图4)

图4 越国宫廷乐悬双系统乐器

总之,战国时期越国宫廷乐队在用器方面做了很大的调整,主要表现为乐器品类的扩充和替换,将原先的祭祀乐器、军乐器乃至容器都列入乐悬,宫廷乐悬乐器几乎涵盖了当时越国范围内可见的打击类乐器。表面上乐队和乐器在音色、性能、编列、规模上进一步扩充,组合成为目前所见先秦乐队打击乐器品类最为丰富的“金石之乐”,但这种编套方法的观念和方式与西周的乐悬制度背道而驰。

从越国墓葬出土乐器的规模来看,(见表3)鸿山越墓乐器在数量上已经远远超过老鸦桥、黄家山、鼻子山等墓葬出土乐器,这些墓葬可能构成的“判悬”或“轩悬”的摆列制度已经无法容纳鸿山越墓如此多的乐器。从墓葬等级来看,鸿山越墓这些乐器应该呈“轩悬”摆列,但如果这些乐器同时在宫廷乐队中使用,其体量和规模足以构成“宫悬”之制。这种规模是对西周乐悬规定等级的僭越,是在寻求豪华乐队的同时在两种文化态度上采取的一种平衡手段。邱承墩、老虎墩、万家坟是鸿山一带百余座越墓中的一部分,邱承墩是鸿山发掘诸墓中规模最大的贵族墓,也是目前仅次于印山越王陵的特大型墓葬,虽然称为贵族墓,但墓葬实际规模已经达到甚至超越东周时期诸侯的等级,享用的等级居然是诸侯都不应该享用的“宫悬”,已经逾越了周制。西周乐悬用器制度规定了甬钟、纽钟、镈和编磬的组合方式,不仅涉及不同等级所用品类的区分,实际也包括了用器所相对应的摆列制度,而钟磬乐器摆列制度也是乐悬规模的具体体现,音列制度则是这些制度的内涵反映。战国时期越国吸收了西周乐悬制度中用器制度的表现形式,在一些贵族墓葬中使用简单的乐悬组合,如甬钟和圆钟组合,或句鑃、镈和于组合等多种方式,这种编套组合方式可能在战国早期较为多见,通常乐悬规模可以达到“判悬”或“轩悬”之制,其等级地位相当于西周制度中诸侯或卿大夫一级。黄家山、鼻子山及鸿山等越国贵族墓的乐悬规模特征显示,似乎越国乐悬制度存在一种可能:乐悬乐器是高级贵族所享有的礼制,高级贵族中身份和地位差别较大的等级可以见到用器制度和摆列制度的不同,而在地位相近的等级中可能反映更明显的是用器品类和数量的差别。越国乐悬制度可能存在的这种规范及制度,已经突破并重构了“周制”严格的摆列制度。至于音列方面,尽管由于乐器材料性质无法测音,但从用器多套、多编,数量多、规模大的情况来看,西周乐悬制度须严格遵守的音列制度很可能被越国音乐音律和审美倾向所代替,这种审美态度在吴越的代表乐器青铜句鑃上反映较为明显。

表3 ⑨同注⑤,第410页。

越国乐悬文化在规模和制度上发展如斯,非一蹴而就。战国时期,越国乐悬乐器在种类上有一个逐渐增删的过程之外,在乐器品类和数量的变化上比较明显。时代上,浙江余杭崇贤墓、黄家山墓、鼻子山墓等都比无锡鸿山越墓早,这些墓葬中的乐器品类反映出从战国早期二三类逐渐增加到六七类最后发展到近十种,乐器数量也不断增加,由十几件发展到几十件最后到上百件规模,随着乐器数量、规模、编列等方面的改变,越国对乐悬制度也逐渐有新的“继承”和发展,不仅创造、改造、增加乐器,同时在乐器的编制和数量上也逐渐倾向于越系乐器,既体现出享有乐悬的地位和荣誉,也充分展现出民族文化自豪感,西周乐悬制度在战国时期越国宫廷中被进行了重新构建,乐悬乐器、等级、编列、音列乃至文化属性均被越国重新定义,在一定程度上打破西周乐悬制度内涵而赋予新的看法,甚至因此而导致在一定阶段乐悬制度的滥制与乐器实践泛化。

四、吴越乐悬实践的历史阐释

周代王室制定的用以区别和维系君臣、上下、内外的礼乐等级制度在各地得到推行,乐悬制度作为礼乐制度的重要内容,产生的影响很大。乐悬实践在吴越地区的发展不单单是一种制度或文化向诸侯国传播的过程,更意味着礼乐文化由文化中心地带向外扩张,出现了多民族音乐文化的交流与碰撞。这个进程将西南地隅归拢进文化范围圈,使其甩掉了“蛮夷”的帽子。从这个角度看,即便发展为一种独特的南方文化,吴越音乐文化也还是在中原文化与越文化的碰撞间,受到邾鲁、徐舒、蔡楚等周边文化浸濡而逐渐形成的。换言之,如果没有礼乐“崩坏”,吴越文化多民族色彩和独特的文化风格会大打折扣。

吴越音乐文化的乐悬实践过程是比较清楚的,基本以两周之际和春秋战国之际为节点,形成三个明显的阶段,即原生越文化时期(商末周初)、乐悬学习时期(春秋)和乐悬重构时期(战国),这些阶段均是在不同文化合力的作用下形成的,形成的条件和因素略为复杂。

(一)先吴越地域文化积累

大约在公元前6 000年至公元前1 000年间,吴越民族地域范围内曾经先后出现过跨湖桥、青莲岗、河姆渡、马家浜、大汶口、良渚、湖熟以及马桥等文化类型。该地域出土乐器多见骨哨、陶埙、摇响器、陶铃、陶鼓等,乐器实践贫乏,与同时期黄河区域文化相比稍显落后。先吴越地区中吴文化主要承继的是湖熟文化,越文化主要继承的是良渚文化和马桥文化,这些直接与吴越民族文化相关的考古发现中较少出土乐器以及其他音乐考古资料,从侧面反映了先吴越地区没有给予吴越民族文化以深厚的历史积淀和给养。⑫同注⑤,第83页。吴越民族音乐文化起步晚,发展慢,是这一地域音乐文化积贫积弱的重要原因,客观上造成文化资源和条件储备的缺乏,形成一个“低气压”文化地带。

(二)乐悬制度的传播与崩散

西周以降,中原文化以编钟、编磬为代表的“金石之乐”逐渐成为礼乐文化的重要代表。“金石之乐”本由周天子向诸侯或公卿等阶层颁赏,是体现礼乐等级制度的重要内容。因此,拥有一定规模的乐悬,不仅象征着地位和权力,同时也象征着制度和文化的优越性,这种“高气压”的文化涡流也在客观上对吴越文化造成一定影响。但在春秋时期之前,乐悬制度具有严密规范和约束力,且吴越民族处于“中原文明”视域之外,少见乐悬乐器。礼乐制度的限制及地域实力条件不成熟,使得乐悬实践无法在这个地区大范围开展。春秋以后,中原礼乐制度的规范逐渐失去约束力后,随着诸侯国之间频繁的交流,“金石之乐”很快向中原周边扩散。吴越文化先后经过被动影响和主动学习而逐渐打开局面,所见甬钟即是这个时期乐悬实践的写照。过程中,邾鲁、徐舒、蔡楚等周边文化直接或间接充当了中原文化和越文化之间的桥梁,推动了整个进程。

(三)平王东迁的历史契机

西周末,周幽王因废申后致申侯勾结犬戎侵周,导致镐京被破,幽王被杀,平王被迫东迁洛邑。这一事件看似与远在西南的吴越毫无瓜葛,但其实质却为中原礼乐文化的传播推波助澜。周平王东迁以前,吴越音乐文化内容处在南方越文化与中原文化间,但见大铙乐器实践而不见甬钟,在影响力上呈现出原生文化存续和中原礼乐文化的微末。平王东迁之后,周天子王权衰落,礼乐制度逐渐失去了严格的等级和规范,在文化上解放了制度的约束力而形成了“崩散”的社会实践,为乐悬制度在吴越地区传播创造了契机。

(四)吴越崛起与开放政策

中原礼乐文化和乐悬制度在吴越地区得到普遍推广,与吴越二国崛起关系密切。吴国振兴大约从春秋中晚期开始,《史记·吴太伯世家》载:“寿梦立而吴始益大,称王。”《吴越春秋·吴太伯传》:“齐子寿梦立,而吴益强,称王。”文献史料可以观察到吴国崛起之初情貌。

《吴越春秋》记载:

寿梦元年,朝周,适楚,观诸侯礼乐。鲁成公会于钟离,审问周公礼乐,成公悉为陈前王之礼乐,因为咏歌三代之风。寿梦曰:“孤在夷蛮,徒以椎髻为俗,岂有斯之服哉?”因叹而去,曰:“於乎哉!礼也。”⑬〔汉〕赵晔:《吴越春秋》,南京:江苏古籍出版社,1986年,第6页。

公元前585年,寿梦上通中原是吴国建国以来第一次朝见周天子,也是第一次正式在各诸侯国间亮相,在会于钟离时鲁成公为其陈述礼乐而使其叹服,说明寿梦执政前,吴国窝隅西南,相对封闭保守,经济、文化实力较弱。

《左传·成公七年》载:

巫臣请使于吴,晋侯许之。吴子寿梦说之。乃通吴于晋。以两之一卒适吴,舍偏两之一焉。与其射御,教吴乘车,教之战陈,教之叛楚……吴始伐楚,伐巢,伐徐……蛮夷属于楚者,吴尽取之。是以始大,通吴于上国。⑭〔春秋〕左丘明撰:《左传》,蒋冀骋标点,长沙:岳麓书社,1988年,第155页。

公元前584年,申公巫臣从晋国出使吴国,教吴车战射御之术,传授先进军事经验,为吴国伐楚、巢、徐等打下基础,终得楚地,日渐强大,经济、军事实力大大增强。

春秋晚期前后,吴国先后西破强楚南服越人北败齐,奠定了诸侯强国的地位,多次会盟诸侯,学习中原的政治、军事谋略始终是国之重策。前文提到的“者减钟”即是寿梦时期文化政策实践,而《左传》记载的“季札观乐”反映的是吴国对中原礼乐文化的钦慕态度。春秋晚期吴国墓葬中经常见到乐悬乐器组合,这些乐器在用器、编列、摆列、等级等方面较为忠实地遵守中原礼乐规范,也呈现出吴国对中原礼乐文化的学习态度。

吴国崛起,一方面为封闭的吴越地域打开了大门,中原礼乐文化实质性地向越地传播;另一方面,吴王寿梦效仿中原礼乐制度并且经过诸樊、餘祭、餘眛、僚、阖闾、夫差等多代吴王不遗余力地学习和实践,在一定程度上加速了乐悬的使用和推广,南方越民族原生文化逐渐被中原乐悬文化冲击,进而取代。

(五)乐悬实践的文化审美转向

礼乐制度对吴越地区的影响基本与吴越发展进程相关,呈现出吴先越后的总体趋势。吴越二国比邻而居,杂错交处,在语言、习俗、生活、民族基础等方面基本保持一致,但吴越在对待礼乐文化上有不同的主张,在乐悬实践方面的态度及文化倾向不同。吴王姬姓,太伯之后,自视周之后裔,这是吴人对乐悬制度的忠实实践的重要原因之一。吴国需要礼乐制度实现与中原诸侯会盟的资格和地位。越国的子民基础与吴国相同,均为于越民族,但越王姒姓,为夏禹后裔,越王及贵族表面上学习和实践中原礼乐文化,但内心仍然倾向于原生越文化。由此,尽管乐悬制度在吴越两地传播,但吴越对乐悬实践的内容和方法差别很大。吴国学习快,实践比较彻底;而越国实践慢,过程中极力突出越文化色彩。越国对乐悬制度的内容进行重构,建立自己的等级制度,形成具有越文化特色的宫廷乐队。公元前473年,越王勾践消灭吴国,吴乐尽为越收。但与吴国严格实践乐悬制度的态度不同,乐悬制度经过越国在地化改造,被重新赋予新的内容和规范,呈现出返朴南方越民族文化的审美倾向。

结 语

中华文明是各民族构建的多元统一的文化。吴越作为先秦南方重要民族于东周时期崛起。吴越文化、艺术也在国家经济、军事发展过程中,经过洗礼逐渐发展出一种绚烂且独特的风格,成为重要的南方文化代表,深刻而广泛地影响着南方乃至东南亚地区文化。中原礼乐文化对吴越音乐文化产生了重要影响,促使吴越原生越文化基础发生改变而逐渐发展出与政治、经济等相匹配的礼乐文化制度。在音乐实践上,通过对出土乐器大铙、句鑃、甬钟等的考察可以观察到西周前后吴越文化的初次转型。而春秋晚期吴国墓葬中乐悬的用器用制,和战国时期越国贵族墓葬中庞大的宫廷乐队建制之间的反差,则反映出春秋战国之际乐悬制度在二国中的实践差别。乐悬制度吴越在地化的过程,清楚地反映了东周时期“礼崩乐坏”的实际面貌。从客观因素讲,吴越原生文化不能满足发展需要必然受到“高文化”的影响,乐悬制度既在文化上形成储备,又满足了吴越争霸中原的实际需求。周平王东迁促使礼乐文化漫溢至中原文化腹地之外,再加上吴越二国于春秋中晚期崛起,乐悬制度在吴越音乐文化实践中逐渐被吸纳并被赋予不同的文化内涵。