罗岑铁路引入岑溪地区接轨方案研究

刘博文

(中铁二院集团有限责任公司,四川 成都 610000)

1 概述

罗定至岑溪铁路(简称罗岑铁路)位于广东省罗定市和广西壮族自治区岑溪市境内,是玉林、梧州等桂东南地区和粤西、珠三角地区之间的便捷运输通道[1]。线路自春罗铁路罗定站引出后由东向西,经罗定市的双东街道、附城街道、榃滨镇及岑溪市的筋竹镇、大业镇、归义镇到达岑溪市,接入益湛铁路岑溪站,线路全长78.374 km。其中广东境内37.550 km,广西境内40.824 km[2]。

本线东端经春湾至罗定铁路与广茂铁路相连,西端与益湛铁路通道相接,将作为两大干线铁路间的重要联络线和两广地区间重要的辅助运输通道。

2 影响接轨方案因素分析

本线位于广东省罗定市和广西壮族自治区岑溪市境内,沿线乡镇分布较多,村落较为密集,无大经济据点;通道内有324 国道和岑罗高速公路;沿线生态环境良好,矿产资源、旅游资源丰富;沿线地形、地质条件较复杂。因此,沿线征地拆迁、交通设施、地形条件、工程地质、环境敏感点是影响线路接轨方案选择的主要因素[3]。

2.1 枢纽(地区)既有概况

岑溪市为广西壮族自治区梧州市代管县级市。岑溪地区现状有益湛铁路经过。益湛铁路为国铁Ⅰ级、单线内燃铁路;线路自北向南贯穿整个岑溪地区,在马路圩站后分为两个方向,一个往玉林方向,另一个往茂名方向。岑溪地区内益湛线自北向南依次设有糯垌、岑溪北、岑溪和马路圩共4 个车站,其中糯垌站、岑溪北站和马路圩站为会让站,岑溪站为中间站。

2.2 地质条件

罗岑铁路东起罗定盆地,中段横穿云开大山东北部低山丘陵区地段,西段为云开大山北麓丘陵地带。地势总体中部突起、两端低缓,地貌以丘陵为主,局部兼有冲洪积小平原,地貌亚区包括红层低丘、缓坡丘陵、低山丘陵和山前低丘平原4 种类型。沿线全段不良地质主要有顺层、岩溶、滑坡及坍滑和坡面冲刷等。此外,花岗岩全风化带局部可能分布有球状风化体,对工程具有一定影响。

2.3 城市总体规划及综合交通规划

2.3.1 城市总体规划

岑溪作为桂东南副中心城市,承接东部产业转移示范基地,联结两广陆路枢纽,是极具岭南风情的休闲养生旅游基地、宜居宜业宜游的生态园林城市。规划区城镇空间形成“一心两轴”的空间结构。“一心”指中心城区,包括马路、归义、岑溪,是整个市域的政治、经济、文化中心。“两轴”指结合“十”字形交通骨架形成的东西向的城镇发展主轴和南北向的城镇发展次轴。

2.3.2 市域综合交通规划

以铁路站场建设为核心,以公路、铁路运输为龙头,以航空、航运等多种方式为补充,以建设区域性陆路交通枢纽为总目标,加快构建铁路公路联运枢纽,完善交通设施,努力促成各种交通方式的无缝衔接,最终形成区域交通便捷、设施布局合理、交通技术先进、多种运输方式协调发展的现代综合立体交通体系。

3 接轨方案研究

根据岑溪地区铁路现状,本线在岑溪地区益湛线上可能的接轨站自北往南有糯垌站、岑溪北站、岑溪站和马路圩站。

根据运量预测可知,罗岑铁路往玉林方向为主要货流方向,因此,本线在岑溪地区接轨应接通玉林方向。岑溪市4 个既有车站中,糯垌站在岑溪市区北部,距市区约13 km,若选择该站接轨,则本线主要货流运营长度比岑溪站接轨长18.526 km,明显不合理,经研究后予以放弃。本文重点研究岑溪站东接、马路圩站东接及岑溪北站北接方案。

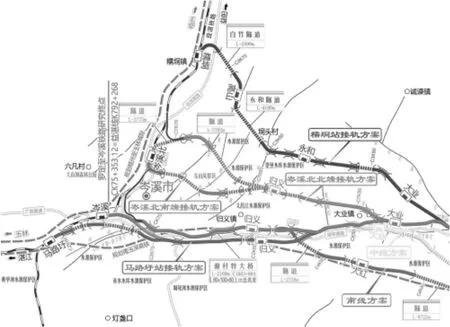

岑溪地区接轨方案比选如图1 所示。

图1 岑溪地区接轨方案比选

3.1 方案说明

3.1.1 岑溪站接轨方案

该方案是原罗岑铁路施工图设计的接轨方案。线路自比较起点引出后向西行进跨义昌江,而后沿深岑高速北侧并行,经大寨上跨归义互通后,于归义镇南侧设归义站(预留);出站后本线继续行走于义昌江和深岑高速之间,至岑华上跨岑溪东互通后,沿深岑高速北侧并行,经福传、塘化、上垌后接入岑溪站。线路长28.863 km,桥隧总长7.195 km,桥隧比24.93%。罗岑线接入后,岑溪站增设到发线2 条,有效长850 m;预留益湛线增建二线条件。

3.1.2 岑溪北站接轨方案

线路自比较起点引出后折向西北,上跨324 国道及义昌河支流,经大平村、同庆村、美伦村后至义和村设归义站,出站后向西经秋风埇进入黄坡隧道至绿云村,而后经流冲村折向西南引入既有岑溪北站。线路长26.403 km,桥隧总长17.407 km,桥隧比65.93%。罗岑线引入后,岑溪北站站房同侧增设到发线2 条,有效长850 m;本方案需拆除既有站房后重建;同时,由于湛江端正线为连续的桥梁,接轨点需在车站K785+985 处接轨,距离站内最外道岔1258 m。

3.1.3 马路圩站接轨方案

线路自比较起点至CK52+000 的线路走向与岑溪站接轨方案一致,至岭脚村后跨至深岑高速公路南侧,经文思塘至温金设归义站(预留),而后向西从赤水水库北侧通过,经赤水村、平坡、福庆引入既有益湛线的马路圩站。线路长33.83 km,桥隧总长20.191 km,桥隧比59.68%。罗岑线引入后,马路圩站站房同侧增设到发线2 条,有效长850 m;本方案需拆除既有站房后重建。

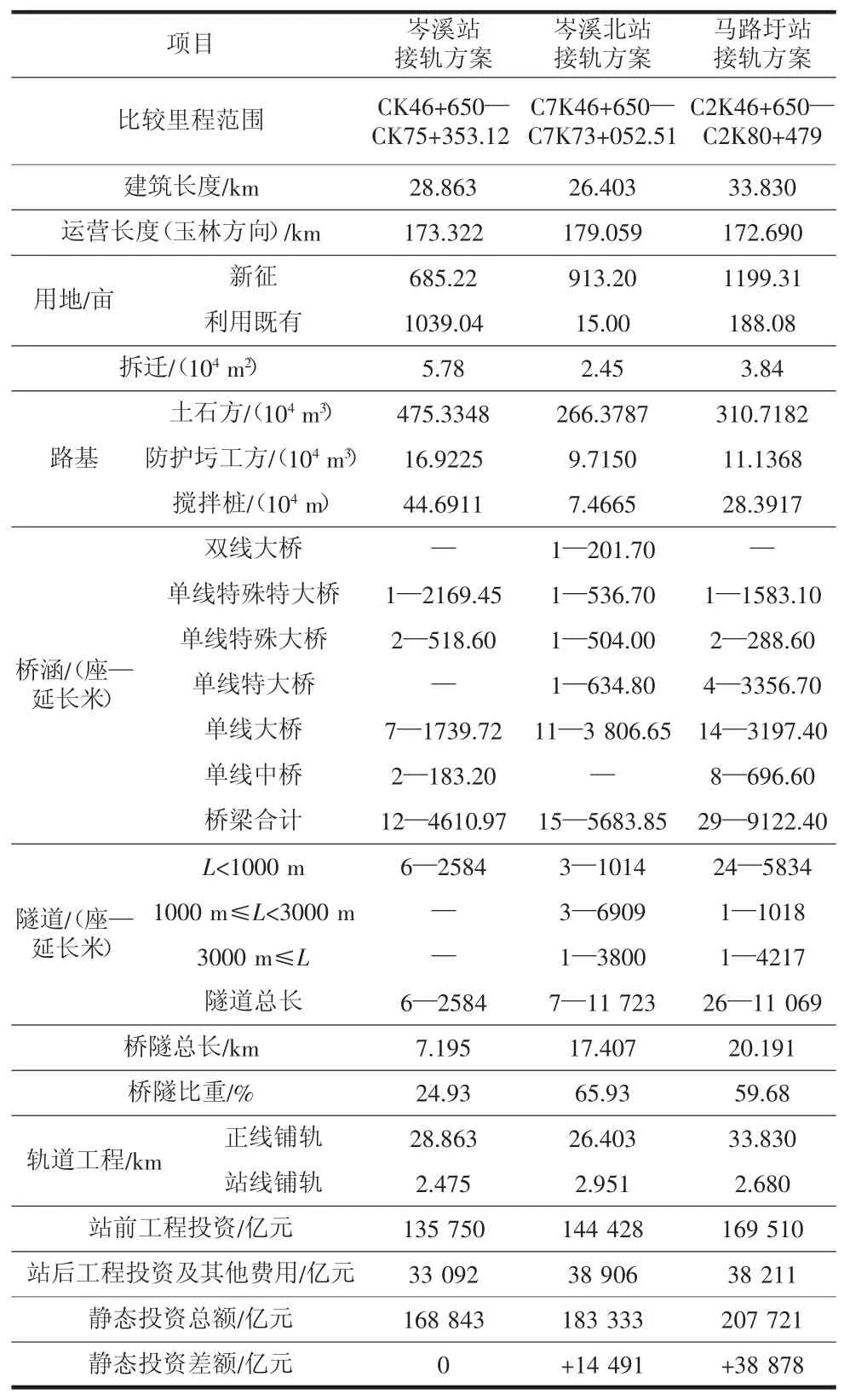

3.2 各方案主要工程数量及投资比较

各方案主要工程数量及投资比较如表1 所示。

表1 各方案主要工程数量及投资比较

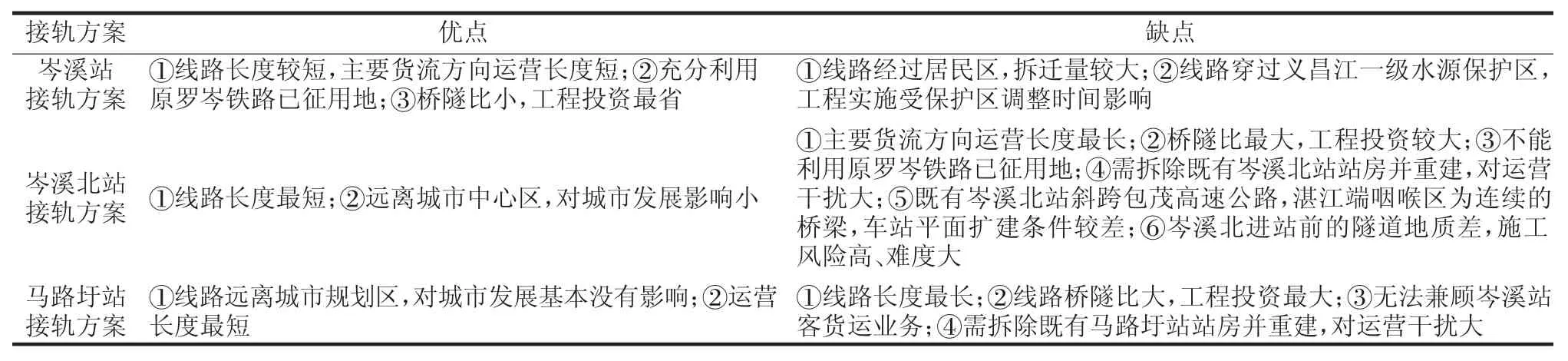

3.3 方案优缺点

各方案优缺点比较如表2 所示。

表2 引入岑溪地区接轨方案优缺点比较

3.4 方案分析及推荐意见

从新建线路长度及工程投资大小来看:岑溪北站接轨方案新建线路长度最短,比岑溪站接轨方案短2.46 km,马路圩站接轨方案新建线路长度最长,比岑溪站接轨方案长4.967 km;岑溪站接轨方案桥隧比最小,投资最省,岑溪北站接轨方案桥隧比最高,投资比岑溪站接轨方案增加1.45 亿元,马路圩站接轨方案投资最高,比岑溪站接轨方案增加3.89 亿元。

从运输组织便捷性来看:本线的主要货流方向是玉林方向,岑溪站接轨方案和马路圩站接轨方案运营长度短,岑溪北站接轨方案线路需折向北再往南,运营长度比岑溪站接轨方案长5.737 km。故从运输组织便捷性来看,岑溪站接轨和马路圩站接轨方案较优,岑溪北站接轨方案最差。

从与城市发展协调性来看:3 个接轨方案都沿城市边缘或远离城市敷设,对城市发展影响都较小;岑溪站接轨方案走行包茂高速公路、深岑高速公路与岑溪南环过境公路之间,符合《岑溪市城市总体规划(2015—2030)》的罗岑铁路走向;岑溪北站接轨方案和马路圩站接轨方案远离城市,对城市发展影响小。故从与城市发展协调性来看,3 个方案均能满足城市规划发展的要求。

从工程实施难易程度来看:岑溪站接轨方案线路桥隧比仅为24.93%,工程实施难度小;岑溪北站接轨方案和马路圩站接轨方案线路桥隧比分别达到65.93%和59.68%,工程实施难度大;且岑溪北站接轨和马路圩站接轨都需要拆除既有站房重建,对既有线运营干扰大。因此,从工程实施难易程度来看,岑溪站接轨方案最优。

从地质条件方面分析:岑溪站接轨方案以路基、桥梁和短隧等简单工程为主,线路毗邻马路—成郡—筋竹区域性大断层,多位于成郡—大业韧性变形带,地表覆盖层厚度较大,基岩为主要泥盆系下统莲花山组(D1l)石英砂岩、砂岩和页岩地层,局部夹透镜状灰岩,受构造影响严重,岩层节理很发育、破碎,桥梁桩基较长,隧道围岩条件差,不良地质主要为软土和局部规模较小的岩溶,工程地质条件总体较差;岑溪北接轨方案有长2810 m 大坡隧道和长3800 m贤屋隧道。其中大坡隧道最大埋深208 m,穿越益湛铁路北岗隧道同一个山丘,上部泥盆系和志留系地层与下伏侏罗纪花岗岩侵入岩基之间分布砂土状富水蚀变带,易发生涌水、涌泥和流砂,贤屋隧道最大埋深400 m,穿越塘坪复向斜核部志留系千枚岩、含炭质粉砂质泥岩和泥质粉砂岩地层,围岩软弱,属微瓦斯隧道,施工可能引起水塘渗漏。强涌水段落长约300 m,工程地质条件极差;马路圩站接轨方案地质条件和岑溪站接轨方案类似。因此,从地质条件方面来看,岑溪站和马路圩站接轨方案较优,岑溪北接轨方案较差。

综上所述,岑溪站接轨具有可以兼顾岑溪站货运业务,充分利用原罗岑铁路已征用地,工程实施难度小,对既有线运营干扰小,工程投资省的优势,本次研究推荐采用岑溪站接轨方案。

4 结语

接轨方案研究影响因素较多,本文通过对罗岑铁路引入岑溪地区接轨方案进行研究,总结如下。

(1)城市规划、沿线征地拆迁、交通设施、地形条件、工程地质、环境敏感点等因素均影响接轨方案选择。在满足城市规划条件下,综合考虑以上因素,从工程、运营、风险、国土资源开发等角度综合比选,确定合理的接轨方案。

(2)接轨方案的选择直接影响线路宏观走向,反之,线路走向也直接影响接轨方案的选择,二者相互制约,应结合两个方面统筹考虑确定方案。