生态文学:观念、方法和视阈

沈苇

布鲁诺·拉图尔在《自然的政治》一书中说:“生态学(Ecology),正如其名所示,本身并不直接进入自然,它像所有科学的学科一样,是一种‘学’(-logy)。”而生态文学则不一样,它亲近自然、“进入”自然,并朝向自然“敞开”——人与自然共情、共理、共生。

生态文学作为一个当代文学门类,历史不长,但就文学包含生态性和生态元素来说,已十分古老,甚至与“生态”本身一样悠久。“文学内置生态性”,这也是布鲁诺·拉图尔的一个重要观点,在今天,几乎可以成为鉴别好的文学与不好的文学的标准之一。因为生态是指“一切生物的生存状态”,以及生物之间和它们与环境之间不可分割、环环相扣的关系。格物,齐物……人只是整个生态系统中的一员,经常被自我“主体化”,但其实只是一个小小的“生态客体”、一堆神经和碳水化合物。但反过来说,如果人隐去、消失了,自然和世界也是一场空。“生态”使我们谦卑,走向万物平等的理性主义。从帝王到乞丐,死亡面前也人人平等。如此说来,“生态”之脆弱及严峻和“死亡”一样,都能教会我们谦卑,以及众生平等的理念。

与“自然”相比,“生态”这个概念更多是当代性的产物,伴随工业化、环境危机和人之困境诞生。当然,所谓的生态,包含了自然生态和精神生态,两者合一,也是一个大概念。如果我们用“自然文学”来置换“生态文学”,也不会有太大的偏差和谬误。“自然文学”有历史意识和历史维度,但“生态文学”则更具切身感和紧迫性。换言之,“生态文学”似乎离我们更近一些,因为我们本身就是置身于“生态”之中的。2021年九月初在贵州十二背后举办的生态文学论坛上,《十月》倡导“生态文学”,而《诗刊》则在主办“自然诗会”,一个理念,两种表述,形成了相互呼应的有趣现象。

今天我们谈生态文学,首先要辨析、厘清“生态”“自然”“山水”“风景”这几个基本概念。四者之间,有交集,有分集,有混溶,也有区别。自然的概念,在东西方都已久矣。“孔孟重名教,老庄贵自然”。所谓“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《道德经》),“自然”与“道”具有同等的高度。在中国古人心目中,自然与天道、人道浑然一体,才有了宇宙。“道常无为”被王弼解释为“顺自然”。道法自然,言出法随,文学就自然而然诞生了。刘勰说“言之文也,天地之心哉”(《文心雕龙》),将诗文的起源提升到自然之“道”的高度。陆机说“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷,悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春……观古今于须臾,抚四海于一瞬”(《文赋》),这是中国人的自然观、时间观、宇宙观,也是一种成熟的文学观。

在西方,对大自然的沉思和观察是一门持久的功课。荷尔德林说:“如果人群使你怯步,不妨请教大自然。”大自然是一册无法穷尽的书,先人们已将这门功课做得很深、很透——几乎所有伟大的古典作品都包含了伟大的自然主题,直到浪漫主义的“诗意栖居”,这个传统一直笼罩着澄明的自然之光。

美国独立只有两百多年,自然文学的传统却不短。爱默生的自然观有一种超验主义色彩,他说历史没有什么用,人类要向大自然学习,因为大自然是人类心灵的对应物,它从各个方面印证心灵的问题——“大自然之于人类心灵的影响,具有首位的重要性。……这绵延不绝、无可解释的上帝之网,既无起点,亦无终点,却带有循环的力量,不断返回它自身。”(《美国学者》)爱默生的弟子梭罗,独自在瓦尔登湖畔隐居两年零两个月,回归自然,观察,沉思,说:“不必给我爱,不必给我钱,不必给我名誉,给我真理吧!”他认为大自然即“真理”,能够给他一种“崇高的训练”。美国自然文学佳作纷呈、蓬蓬勃勃,学者程虹在《寻归荒野》《美国自然文学三十讲》等专著中做过深入研究。对我影响较大的有约翰·缪尔的《我们的国家公园》、奥尔多·利奥波德的《沙乡年鉴》、蕾切尔·卡森的《寂静的春天》、约翰·伯勒斯的《醒来的森林》等,这些书,一度是我在新疆工作时期漫游天山南北时的随行品和枕边书。事实上,杰克·伦敦的《野性的呼唤》、海明威的《老人与海》,特别是惠特曼的《草叶集》,也包含了足够丰饶的自然主题,惠特曼还说过诗人是人与大自然之间的“和事佬”这样的话。从“认识自己”到“研习大自然”,从“人本主义”到“土地伦理”“地球共同体”,代表了美国自然文学从十九世纪到二十世纪的基本演变方向——“朝向自己”变成了向着自然的无限敞开。

青年斯奈德从寒山的禅门中习得面向自然之思、寻求精神之悟(明·王问《寒山拾得图》)

鲁迅是主张“拿来主义”的,西方也有他们的“拿来主义”。歌德对中国文化推崇备至。庞德《比萨诗章》的主题之一是向中国的自然和文化致敬,其中引用“四书”三十六次,并出现了三十九个书法汉字。“杏花/从东方吹到西方/我一直努力不让它凋落。”(《孔子诗章》)1950年代初,在加利福尼亚大学读研的加里·斯奈德,翻译了寒山的二十四首诗歌,将其编入1965年出版的诗集《砌石与寒山诗集》。斯奈德与寒山的相遇是具有标志性意义的,正是从寒山的禅门偈语和机趣率语中,青年斯奈德习得了面向自然之思、寻求精神之悟。“碧涧泉水清,寒山月华白。默知神自明,观空境逾寂。”寒山引导“垮掉派”的斯奈德重返自然,建立起人与自然神圣关系的“圣约”,抵达物我交融、合一之境。斯奈德通过创造性的翻译,乃至“误读”“误译”,将一位中国唐代诗人现代化了。一东一西、一古一今,两个远隔重洋的灵魂相遇、合二为一。

还有“山水”和“风景”的概念。中国的“山水”大约对应西方的“风景”。六朝山水诗和成熟于宋元的山水画,延续发展下来,成为我们传统的重要构成之一。孔子说“乐山乐水”,谢灵运则说“山水含清晖,清晖能娱人”,山水不单单能够娱人,它还跟中国人的智、仁、道、空、寿、天命这些概念连在一起。山水能娛人,难道不娱神么?以谢灵运、鲍照等为发端和代表山水诗,已经显示了“人的觉醒”和“文的自觉”,但从今天的眼光来看,他们诗中的山水、景物有繁琐、堆积之感,不够通透、自由,“物我合一”“主客冥合”尚未抵达化境,只有到了陶渊明那里,一切才变得那么情景交融、生机盎然,又那么的质朴、无华、自然,真正做到了“久在樊笼中,复得返自然”。陶渊明是六朝山水诗“高原”上孤耸的“高峰”。

大体来说,六朝以来的中国古典山水诗里面,有一个隐在的大背景,即“天人合一”的宇宙模型,中国古人是在这种一元论的宇宙观中写作的。“山水”代表着是中国人的自然观、宇宙观,更是归宿地、隐居地,所谓隐逸渔樵、寄情山水,是六朝山水诗和宋元山水画的基本内涵。富春江边曾有大量的隐士,我们现在知道的最著名两位是严子陵和黄公望,但更多的无名者已不被我们记取,在时间长河里烟消云散,真正归于自然山水了。但中国人的“宇宙一元论”不是一个孤独的现象和存在,海德格尔讲的四元结构——天、地、神圣者和短暂者——仿佛回应了我们古人的宇宙观,这大概是东方和西方之间的一种呼应和默契吧。

风景是大自然的“显在”方式,可谓冰山一角,因为大自然有更多的隐在、沉潜、神秘乃至未知。西方的风景概念与“风景表达”,从古希腊的牧歌、田园诗,到文艺复兴,再到现代主义,也经历了一个比较清晰的演变过程。在希腊文中,“天堂”即“阿卡迪亚”,是一个有草场、森林、鲜花、流淌奶与蜜的地方,是众神的处所,也代表了人们对天堂的空间想象。维吉尔的《牧歌》,中世纪的彼得拉克、弥尔顿,到十八世纪科学主义和启蒙思潮的兴起,人们对自然的认识逐渐从宗教思想中剥离出来,自成一脉,造成了自然的“祛魅”,同时也召唤了不断回返的“复魅”的渴望。

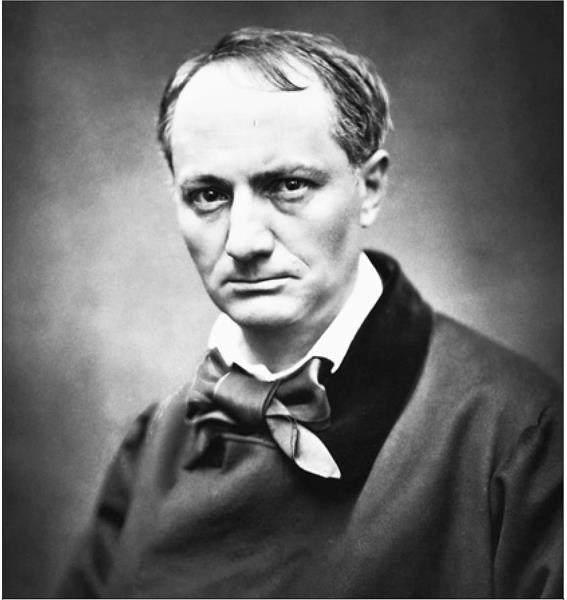

华兹华斯认为从自然中能够“认出心灵的乳母、导师、家长”,并“常听到人性那无声而凄凉的召唤”。波德莱尔被本雅明誉为“发达资本主义时代的抒情诗人”,一方面希望从自然中汲取“普遍的一致的迷醉”,另一方面认为人工作品超越自然作品,第二现实超越第一现实,艺术优越于大自然,他的作品中出现了现代风景——“忧郁的巴黎”、都市里波西米亚式游荡的人群以及他们幽灵般的存在。城市景观的出现,使波德莱尔能够面对并表达现代风景,这是现代性在西方诗歌中的一个开端,波德莱尔也因此成为第一位真正意义上的西方现代主义诗人。三十年西域生活后,我重返江南,这两年我喜欢上手机摄影,拍了家乡许多废弃的水泥船。如果说废弃的水泥船是现代风景,那么,小时候常见的摇橹木船则代表了消失的传统风景。

城市景观的出现,使波德莱尔能够思考现代风景

放眼我们今天的风景,“无地方”景观的大量繁殖、增长,同质化不断威胁差异性,“无地方”逐渐抹去“地方”……这是当代社会的显著特征,伴随西方1970年代开始的城市增长、人口流动性而产生。摩天大楼、高速公路、工业仓储、集装箱码头、国际机场、连锁酒店等标准化景观逐渐侵入传统景观,使“地方”变成一个个的“无地方”。在中国,这种状况的出现要晚一二十年,但随后,全球化也在古老的东方大地上开始了加速、加剧的幻魔般的嬗变过程。加拿大地理学家爱德华·雷尔夫在1970年出版的《地方与无地方》一书中,将这种现象称之为“现代性所具有的‘无地方’把根植在‘地方’之中的历史与意义连根拔起”。这听上去是惨烈而骇人的。四十多年过后,注意到“无地方”趋势的某种缓和,特别是遗产与自然保护意识的增强,“地方”的修复、构建与品牌化,多中心的地方经验日益受到重视等,雷尔夫对自己的观点有所修正,他在2017年9月出版的《地方与无地方》中文版前言中说:“经济的全球化既带来了标准化与非地方的扩展,同时也对独特的地方认同有所回馈。”“‘地方’与‘无地方”现在看来并非彼此对立,而是以难于数计的、矛盾性的方式相互交织在一起,形成了一股张力。”

今天的自然写作,正是在传统风景、古典山水与现代景观之间,在“地方”与“无地方”“非地方”之间的逼仄境况中安身立命,矛盾冲突又多元混溶而产生的。换言之,我们是在雷尔夫所说的巨大“张力”中寫作,这是生态文学所面临的现实,是一个要义,也是一个必要的提醒。

这样,我们就面临一个紧要问题:生态与当代性、自然与“无边现实主义”的关系问题。再扩展一下,生态文学与博物学、人文主义地理学等也有超强的关联度。它们之间,既疏离、四散,又融合、互嵌。

我的一个基本看法是:生态文学,如果无关我们的现实,无关我们的个体命运和当下困境,就是一种逃逸,是轻飘的、轻浮的,是对自然和自我的双重轻漫。生态文学写作中,尤其要警惕那种小清新、小哲理、小伤感、趣味化和新心灵鸡汤式的写作倾向,轻逸和清新,从来就不是轻轻松松的“轻”。脱离了当代性去谈论生态文学和自然文学,只是一次空谈。我们今天所说的生态文学是当代性之下的文学,正如我们今天面对的大自然是一个受伤的大自然。我们在伤害和冒犯大自然的同时,成了大自然的逆子和弃子,与此同时,当代性将我们接纳了。这是一个古怪的拥抱,也是一个必须接受的反讽。

生态文学要与“无边的现实主义”建议起一种关联。法共前中央委员、理论家罗杰·加洛蒂,在研究了毕加索、圣-琼·佩斯和卡夫卡的作品后写下《论无边的现实主义》一书,他更新并拓展了“现实主义”内涵和外延。他说:“应该开放和扩大现实主义的定义,根据这些当代特有的作品,赋予现实主义以新的尺度,从而使我们能够把这一切新的贡献同过去的遗产融为一体。”罗杰·加洛蒂认为,无边的现实主义不是无原则的现实主义,其原理有三点:一、世界在我之前就存在,在没有我之后也将存在;二、这个世界和我对它的观念不是一成不变的,而是处于经常变革的过程中;三、我们每个人对这种变革都负有责任。面对严峻的自然生态问题,我认为罗杰·加洛蒂的“三原理”同样适用今天的生态文学。人与自然、社会的问题,在今天已经转化为生态与“无边现实主义”的性命攸关的问题。“生态”与“现实”相互并置并笼罩我们,成为一个整体,一个互嵌的蜂巢式的有机体。

有的人大概只知六朝山水诗发端于浙东山水,是“美丽风景”的产物,殊不知谢灵运他们身处的时代和现实并不美丽、可爱。“常畏大罗网,忧祸一旦并”(何晏);“终身履薄冰,谁知我心焦”(阮籍)……说的都是当时的现实和文人的心境。山水诗鼻祖谢灵运受的是“弃市刑”,在广州街头当众砍头。读《魏晋南北朝诗选》时发现,当时被送往刑场、惨遭杀害的著名诗人、文士就有一二十位。上世纪八十年代我在浙江师范大学读书时,李泽厚的《美的历程》刚刚出版,风行校园,中文系学生们几乎人手一册。李泽厚是看到了问题的关键与要害的:“如此潇洒不群飘逸自得的魏晋风骨却产生在充满动荡、混乱、灾难、血污的社会和时代。因此,有相当多的情况是,表面上看来潇洒风流,骨子里却潜藏深埋着巨大的苦难、恐惧和烦忧。”美丽诞生于不美丽,六朝山水诗诞生于乱世之忧。明白这一点,才是准确、客观的历史眼光。

再来谈谈生态文学与博物学、人文主义地理学等的彼此交会和关联。无名氏的《山海经》、郦道元的《水经注》、张华的《博物志》等,都是中国早期博物学的经典之作,从地舆地貌、山川形胜到草木鸟兽、神仙鬼怪,都纳入到博物学这个巨大的“囊”中。中国古典博物学是开放式的,收罗广阔而丰富的世界,这个传统是十分了不起的。但到了今天,就像大学的学科已越分越细一样,博物学的边界已过于明晰、确凿,常被置于科学、科普名下。而在西方,在很长一个历史时期内,“理性主义”并不欣赏博物学,主流正规教育一度有反博物、反自然倾向。面对这一尴尬的现实情况,我非常赞同中国学者、博物学家刘华杰的观点:“比较合适的定位是,把博物学理解为平行于自然科学的一种古老文化传统。平行论更符合史料,也有利于普通百姓参与其中,从而为生态文明建设服务。”这样的理解和表述,就把博物学导向了人文主义,导向了美善、求真、爱智慧,并与更加广泛的人群休戚相关,从而使博物学与生态文学彼此交会,建起超强关联。

前面我引述过爱德华·雷尔夫的《地方与无地方》。与他齐名的是美国华裔地理学家段义孚,他们都是“人文主义地理学”的有力倡导者和践行者。段义孚的著述回荡着丰沛的人文情怀,面对当代人深深的无根感,他不研究客观自然现象和物质现实,而是将人置于自然、环境、社会之中综合考察,关注人的终极命运,寻求“个人”与“世界主义”之间的更好平衡,他尤其强调共同体意识,认为“一个人只有保持正确的精神状态,才能拥有艺术与自然之美”(国内学者鲁枢元早些年倡导的“精神生态学”,可视为对段义孚人文主义地理学的某种响应和回应)。段义孚的随笔式理论著作《人文主义地理学——对于意义的个体追寻》很好读。个体是什么呢?自然是生态整体中的个体,即段义孚主张的“成为整体”的那个个体。段义孚是深入研究过佛教的,后来转向了基督教,他认为基督教和佛教都为人文主义地理学提供了一个“新的开始”。“最佳的宗教思想并不是人文主义必须超越的。相反,恰恰是宗教思想支撑又完善了人文主义思想,真正的人文主义思想敢于将想象推向幻想的境界。”如此,段义孚的人文主义地理学思想,不仅与生态文学相通,也与古今文学传统相互打通。

有时,我们指责今天的人文地理写作是“地方主义土特产”,写者变成了“地域性”这个迷人陷阱中的“寄生虫”。但换个角度来说,当我们的文学(特别是某些小说)热衷于人际关系和社会性的描写,连自然和风景都写不好,甚至像李敬泽说的那样,“连一场轰轰烈烈的爱情都写不好”的时候,我们是否应该向段义孚意义上的人文观和生态观学习了?向优秀的人文地理写作学习也是一个切身的办法。因为,“生态性”在当下的文学创作中或多或少缺失了,甚至严重的不在场了。

回到“文学内置生态性”——这是政治生态学家布鲁诺·拉图尔的一个重要观点——为我们展示了另一个深广、深远的思想维度。拉图尔质疑了现代与前现代、自然与社会、人类与非人类等基本概念的区别(他甚至认为“自然是被制作出来的”),他用“生态变异”替换“生态危机”,用“客观性危机”替换“自然危机”,而面对“变异”和“危机”,人类不可能存在“超越”,而是要减缓这个运动和过程,悠着点儿,“然后像谚语中的老鼹鼠那样,在两分法的下面挖掘洞穴”。他主张要“共时性”地处理科学、自然、政治的多元问题。他的另一个重要观点是“重返地球”:“政治生态学不寻求保护自然,而且从不想这么做。反之,它甚至寻求一种更完整并且混合的方式,对实体和命运的一种更复杂的多样性负责。如果现代主义声称要脱离世界的束缚,那么,就生态学而言,它则要依附于世间万物。”拉图尔道出了“重返地球”一说的真义和本意,远不是我们理解的从外空归来的宇航员或科幻片里的“重返地球”。我的理解是:依附于世间万物,依附于我们千疮百孔的家园,依附于越来越“深广而复杂的现代风景”,并重新去发现人类世居的地球。

生态文学有两个基本主题:“陶醉”和“忧患”。今天,忧患的承担已远远超过陶醉的旧梦。大自然中危机四伏,忧患已改写了我们脸上的陶醉表情。因此,我们需要重建人与自然的“整体论”,其实也是在重建我们内心。人是一个主体,人类中心主义依然存在,但自然也是一个主体,人与自然的交融、合一,才诞生一个真实主体。生态文学需要重新定义,需要具备写书复杂生态的能力,重新确立人在自然中的位置。“我们从哪里来,我们是谁,我们到哪里去?”或者“我来了,我看了,我走了。”同样是我们面对自然和生态问题时的发问与应答。

今天的生态文学,要以当代性为切入点,重建人与自然的关系,重建一种新的主客冥合——内宇宙与外宇宙、人与人、人与万物以及万物之间这个混沌而深邃的统一体。要从“整体论”意义上去重新思考、认知,将自然生态与精神生态综合起来加以考察,而在写作方法上,要打破种种界限,将传统文学与生态学、博物学、人文地理学、社会学、人类学、民族志、田野考察等融会,追求一种跨文化、超文本的品格和气度。

2009年,在完成对丝绸之路二十余种植物的实地考察后,我创作、出版了《植物传奇》。这部由诗人创作的植物随笔和人文地理作品,文学界和社会上曾给予过一些好评和赞赏。

李希霍芬命名的“丝绸之路”,历史上不仅仅是一条商业贸易通道,更是一条东西方文明的对话之路。而“一带一路”的构想和倡议,将丝绸之路这一“地理神话”转化为“国家叙事”,关涉政治、经济、文化等诸多层面,体现了人类命运共同体意识,以及“美美与共”的文明愿景。

既往丝路文明的交流与传播中,也出现过植物的身影。“石榴酒,葡萄浆,兰桂芳,茱萸香”,这是古人见证的盛唐丝路。美国汉学家薛爱华的《撒马尔罕的金桃》一书,写到了近两百种唐代舶来品,单拿植物来说,就有数十种之多,今天带“胡”字和“西”字的品种,大多是从西方传播过来的,是“植物移民”,如西瓜、西红柿、胡萝卜、胡瓜(黄瓜)、胡椒等。葡萄、石榴、无花果,被誉为丝绸之路“三大名果”。张骞出使西域,没有带回皇帝想要的汗血宝马,但带回了葡萄和苜蓿种子。

每一种植物都是一个传奇,是身世与起源、形态与特性、隐喻与象征的一个综合体。我在《植物传奇》中侧重讲述丝绸之路和亚洲腹地的植物,呈现具有“西来文明”特征的植物群落,为这些植物描画、塑像。常识告诉我们,丝绸之路的植物史乃是一部文化交流史,包含了东西方文明交流的大量信息。

但《植物传奇》涉及的植物不局限于此,它们所立足和生长的区域,无论从地理还是文化上来说,都要大于这条著名的帛道。每一种植物都是地域的,但它的“地域性”往往是其“世界性”之所在。植物的地域性,比人类的地域性更具一种超越性。

2018年回到江南后,我在浙江传媒学院开设公选课《丝绸之路上的植物文化》,讲丝路植物,教学生写植物散文、植物诗,受到学生欢迎。与此同时,我对《植物传奇》进行了一番修订,删去一些篇什,补充写了与江南和海上丝路有关的几篇,书名改为《丝路植物传奇》。这本书2022年将以绘本的形式再版、呈现。

事实上,我的自然写作最早始于1988年到新疆之后。贸然闯入亚洲腹地,为一个南方移民打开了新的地理、新的视野、新的世界,受到的震撼首先是自然和空间意义上的,然后才是文化意义上的。写于上世纪九十年代的《开都河畔与一只蚂蚁共度一个下午》《沙漠的丰收》等是尝试之作。新世纪后,这方面的写作多了起来,“自然”成为我的诗歌和散文中一个不断延续、拓展的主题。长诗《喀纳斯颂》《麻扎塔格》、短诗《沙》《为植物亲戚而作》和近期的《洞穴十八拍》《沉默史:胡杨墓地》等,都是比较有代表性的作品。

植物诗占了我自然写作中很大的比重。回到江南后,植物诗的写作一直是我持续的主题之一,加上新疆时期写的,也足以形成一部规模可观的诗集了。

说到植物,要多说几句。每一朵花、每一株草、每一棵树,都是事实上的一个“世界中心”。因为地球是圆的,再者,植物世界不像我们人类,有“中心/边缘”之分。谁也不能说欧美的树就是“世界中心树”,非洲的树却是“世界边缘树”。植物是我们的亲戚、亲人,站在原地不动,但对世界有足够的洞察,它们用“静”来看世界的“动”。

回顾中国古代诗歌史,就是一部灼灼其华的“植物志”。屈原的“香草美人”,陶渊明的“菊”,王维的“明月松间”“重阳茱萸”,白居易的“原上草”……构成了与诗人齐等的意象符号和文化符号。有人统计过,《诗经》中出现植物一百三十八种,《楚辞》一百零四种,《全唐诗》三百九十八种,《全宋词》三百二十一种。《诗经》中,芦苇按生长期有葭、蒹、萑、苇等多个称谓,这是词源意义上的诗性命名,不像我们今天,仅留下“芦苇”一个统称。

面对没有噪音和光污染的大自然,古人的视觉和听觉都是十分敏锐的,他们的心灵也似乎比今人要细腻和敏感得多。面对四季变幻、草木枯荣,嗟兮叹兮,嘘唏不已。为了接近自然,生活在自然中,聆听自然的教诲和启示,古人甚至愿意变成一株植物。他们看世界、看植物,有王国维所说的“有我之境”“无我之境”之分,这也是“主观诗”和“客观诗”的分野。

再上溯,劉勰所说的“动植皆文”,亦可以作为自然文学和生态文学的一个基本遵循。简言之,动植物都有“文”——“文”是自然万物作为主体的清晰的呈现和表达,以及某种被命名、被再次创造的朦胧渴望。

人与植物相互凝视,会产生物我交融、物心合一之感。当我们观察一种植物时,这种植物也在观看我们,这是主客交融、物我两忘的时刻。在某个忘乎所以的瞬间,通过“显在”的形态,经由隐喻、象征和想象,我们是可以与植物“隐在”的神性和神秘性相通的。

植物之“静”,正可以安定我们今天的“动”,安定我们魂不守舍的心。为植物亲戚塑像,主客冥合,物心合一,可以反观自己的沉思和想象。在自然随笔和植物诗的写作过程中,我常想到法国人朱尔·勒纳尔《博物志》中的话:“人类至少可以从一棵树身上学到三种美德:抬头仰看天空和流云;学会伫立不动;懂得怎样一声不吭。”然而,我想到最多的还是英国诗人丁尼生的那句至理箴言:“当你从头到根弄懂了一朵小花,你就懂得了上帝和人。”

2021年11月10日于杭州下沙