如山如阜,如岸如埠

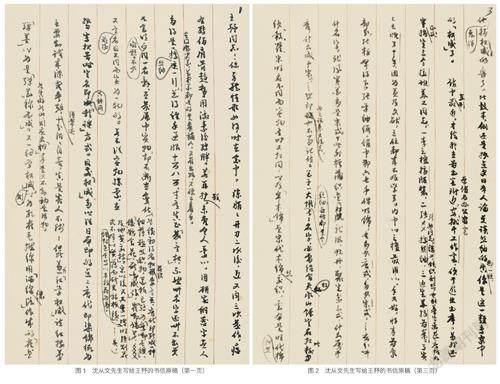

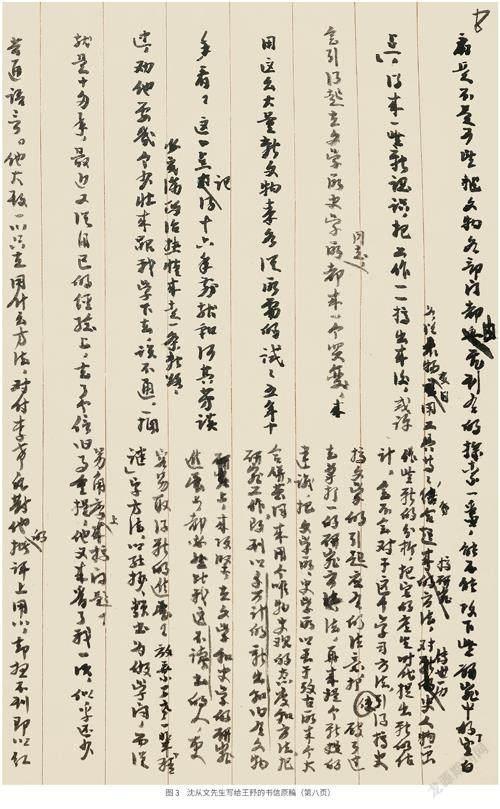

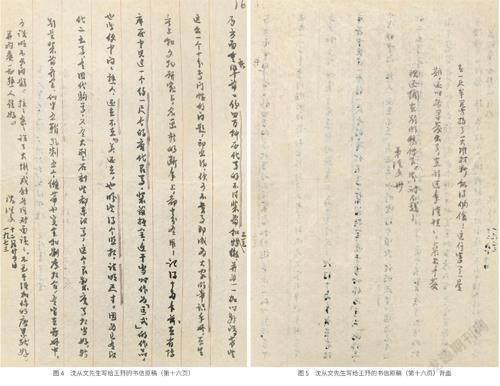

这是一封四十九年前的冬夜里,沈从文先生伏在东堂子胡同陋室的书桌上,写给我父亲的书信(图1~图5)。这封信用行草竖行书写,每页8行,共16页,5400余字。写信的时间是1973年12月24日,那时距离他的71岁生辰还有4天。

书信开始处,沈先生饶有兴趣地分析《红楼梦》里关于“弹墨”“雀金呢”“凫靨裘”,以及瓟斝、点犀的实际寓意,又指出“不少同一名辞在发展中实物却不断在变化(如绫,初得名和花纹形象有关,唐代即转成一种细薄熟丝织物,花纹已转为鸾衔长绶、俊鹘含花、雁衔威仪、雀衔瑞草等等。宋以后又大变一次,增封包首等以串枝花为多。明清则花式不同,以薄而砑光称板绫)。又有前后名目不同而实为一物的,莫不(需要)从实物探索”,认为“帛木棉是宋代木棉丝交织,云布是明代棉加丝交织用连续如意云作主题布置”,也提及“撚金、片金、间金、刻金、浑金、平金”……

随着文笔的深入,信中又有10余处谈到研究丝绸文物的方式方法:首先,“总得经手过眼十万八万,(才)有真正发言权”。其次,“有不少材料来自四面八方,瓷、漆、丝、绣,会而通之,排一排队,便很像个样子。至少是把由于应用、发展变化的规律已弄明白了”。再者,“从衣物及日用工具等等结合起来搞研究的方法,对传世历史人物画做些新的分析,把它的产生时代提出新的估计……打破了过去单打一的研究方法”。他强调研究丝绸的发展历史、纺织组织结构、花纹图案不仅需要研究者既要有丰厚的阅历基础,又需要在重视文学、历史学的基础上重视考古学,运用结合“实物探索”进行综合研究的唯物史观。

20世纪70年代初,沈从文先生因为心脏病严重,得以从干校回北京。他觉得自己可能时日不长了,因此有强烈的愿望,把自己平生学识留给后人。他在自己那间简陋的小房子里,日夜不停地工作。在信中,沈从文先生写到最近有了自己的办公室以及三名接班美工同志,“馆中直到最近才给我在图书室附近原馆老办公室安排个工作室,便于进出书库。另外还半正式指定三个接班美工同志:一李之檀搞服装,二张□□搞丝绸(张女同志,绣工,能织缂丝,也能摹字绘画,态度挺好),三边宝华搞图案”,但这些在“事实上已晚了十年”。

在信中沈先生谈到下一步的工作畅想:“轻工业部来商量调人编一二十个分门别类的不同图案集,正在商量人选……人手似不够。到明年拟定所编材料内容后,或将可望从国内各学校调些得力教师及生产研究室调些得力少壮美工来共同进行也未可知(必需参加一下工作才能吃透材料,明白问题)”,“校改定后,大致还得为把原由沈福文、黄能馥等编的专题教材如染、丝等等补充实物,大删不必要的文字,才可合用”,“已把家具应用资料拟出(估计先印一百个图,附图不在内),乐舞演出新发现资料拟出,杂伎演出资料拟出,以至于狮子舞资料、灯和扇子应用资料……无不一一拟出了草目,只待有人即可着手进行”,“马的装备史更有意义(内容多样化),只可惜一时还动员不了人来作”,“我搞的主要业务衣着发展变化问题也大致还得照原计划作去,每本拟用八百个正图或过一千个以上,附图必在五百以上”。

在信中,沈先生也谈到自己对于接班人和助手的考虑。他说:“研究工作搞不好,大致于柜中陈列的文物,我即或在十八年以前写的专题性文章,由于彼此对业务和责任认识上的差距大到难于令人设想。”对于助手和接班人,沈先生有所期待。他说:“自己‘为作他们的垫脚石,为在文物上或大或小的问题,拟写了五十来个。不仅草目已拟定,有的还辑了不少图样,比如辇、肩舆、腰舆、担子、轿子一系列的大同小异的东西,已为排了个队”,“今年已七十过二,待尽责任还那么多,所以还不免老想到能由普通一兵升个小小班长(这廿年学习可说完全用的是个普通一兵精神来作战),手边有十个得力的(助)手,协作搞下去,就好办的多!可是这个希望大致在明年还不易实现,比许多人的升部长、校长还难的多。”但是令他遗憾的是,自己与一些人在责任认识上存在差距。他说:“只因我用的方法比较新……把已搞的问题,一本本文图互证的写成印出后才可希望较年轻的同志引起应有的注意,再向中央建议要几个助手,完成我这个作班长的志愿!可是时间怕已来不及了。进来精神体力都格外好,夜里总只睡四个小时,有时还不到。白天且经常忘了火炉和吃饭,而把工作进行下去”,“回过头来看看我那些照资历预定的接班人,却偶然发现一些五十来岁的青壮,在图书阅览室玩扑克……这么一种过日子的方式,用什么来接班?不免忧从中来。因为事实上社会各方面的肥沃土壤都在培养这种候补之人,我想当个小小班长不易实现也将是必然的。”因此,沈先生迫切地希望能自己做主,多挑选几个接班人和助手,他说:“我还得在下次政协时提个案,请求升我作班长,可是十个身边的兵士可得由我自己挑选,才能配合作战,我累垮下后,他们也得如之檀、家树、黄能馥,那样守得住。”由此可以感受到沈从文先生拳拳赤子之心以及无奈的遗憾之情。

父亲王?与沈先生结识的机缘也很有意思。1953年,我的父亲从朝鲜回国。他在志愿军文工团担任布景和服装以及小提琴演奏。此次回国是担任志愿军运动会会场气象工作,运动会结束后去参观北京历史博物馆。那时北京历史博物馆的位置在现在的午门,城楼下两溜平房(原东西朝房)是办公室,有时也做陈列室用,楼上是陈列室和库房。在这里,他遇到了沈先生。关于这段经历,我父亲曾回忆道:

当时他在那当讲解员,坐在那凳子上。我一进去,他看见志愿军来了,他就跟在后面讲给我听,转了一圈。我也不好讲什么。……午门两朝房里历史博物馆在那儿展出,从猿到人一直到通史陈列,沈从文在那坐着,各行各业来看,他都陪着做些讲解,主动的,讲整个的。他当时的兴趣,对各行各业都服点务,自己也学习了解社会上的需要。连着给我讲一个礼拜,我每天去看,最后我都不好意思问他姓什么、叫什么了。要走了,我要回朝鲜了,不得不问了。一问,他是沈从文。这么可亲,一个名作家陪我看一周,我很吃惊。另外我印象里沈从文专写一些男女小说,挺野的。那是过去,其实也没看多少,总以为他这个人大概挺荒唐的那样的人。结果一看,这么严肃,这么规矩,这么和蔼可亲,对人这么有礼貌體贴。到他家也去过,他带我到他家去。先生跟夫人张先生也是相敬如宾,非常好,给我印象太深。我那时小,才廿二三岁,我要叫他伯伯,他说他们家人都不这样,他叫他儿子大弟、小弟。我所以到考古所就跟他有关系。

1958年,志愿军文工团要解散了。此时父亲已经以第八名的成绩考取鲁迅美术学院,却在报到的第二天做了逃兵。他只身跑到考古所,从此开始了四十年的考古和文物保护生涯,也从此成为沈从文先生终身心意相通的助手,成为我国丝织品保护领域成绩卓著的专家。

1972年沈从文、张兆和先后从干校回到北京。东堂子胡同51号院里一间小小的西耳房和两里地外小羊宜宾胡同5号是这两位老人各自单位分配的住房。小小的西耳房是沈先生日夜不停工作的“窄而霉书斋”。每天傍晚,沈先生都提着一个竹篮子,到他的另一个家去吃晚饭,并把第二天早上和中午的两餐饭带回书斋的家。当时我家住在光华路,沈先生的住所正好在我家与考古所的中间,因此父亲从考古所下班以后几乎必去沈先生处,有的周日下午也会带上我一起。沈先生的房间极小,门口左手一个取暖火炉就到了西墙。顺着西墙是一面墙的简易书柜,一直高到房顶。我猜那是父亲帮他搭的。最里面的书柜紧挨着床脚,床横放在北墙下,一半是书,一半睡人。床头顶着东墙,没有床头柜,只有一张小书桌。书桌左侧挨着床,右侧有一把椅子,上面横摞起老高的书。再然后,就是脸盆架和门背后放杂物的小书架。桌前的墙上,贴满了大小长短不一的纸条。正如黄永玉先生描绘的那样,“从文表叔满屋满床的画册书本,并以大字报的形式把参考用的纸条条和画页都粘在墙上”。有一次父亲回家说,沈先生今天热饭时把小书架上的一个攥成疙瘩的肥皂头当成土豆了,切了片,放到汤里,想煮煮吃。我就想那炉子上一个小锅正在冒泡泡,很是开心。

1972年4月马王堆汉墓开始发掘,我父亲作为考古所派出人员,参与和实际主持了现场发掘工作。1973年11月,父亲第三次远赴长沙。同年12月24日,沈从文先生就是在这个小书桌上给当时并不是同一个单位,正好42岁的王?写这封信的。这篇濯濯细雨般的文字,流露出对文物研究、历史展览、古为今用(当时还没有文化创意和博物馆展览衍生品这样的词汇)等方面无尽的倾诉、畅想,种种无奈、希望、嘱托有如意识流般奔涌交汇。字里行间令人感受到:先生的目标如山高耸,山路艰行;先生的胸怀如阜广阔,坦荡深远;先生的学识如川浩瀚,沛然绵延;而先生对王?的感情又如岸如埠,需要停靠托付。我想这封16页长信,对家父王?后来放弃考古所的工作,调入中国古代服饰研究室有着决定性的影响。

在第16页的背面又附一段文字:

在一尺半见方搞了一大堆材料。乱的够呛。这信写了一星期,还以为早发出去了。直到过年清理桌上才发现还搁在别的稿件下。真对不起。

弟从文卅

可见沈先生当时在“窄而霉书斋”的艰苦,也令我终于明白为何此信珍藏在父亲书桌里却没有信封的原因:原来在父亲于当年12月30日回京时,此信很有可能尚未寄出,是在新年二人见面时当面递到手中的。

近年整理王?父亲书桌时发现此信。由于这篇信笺是沈从文先生当年用毛笔以行草书撰写的,我很难全文识读。为了读懂信的内容,特邀原北京石刻藝术博物馆书法造诣精深的同事于连成先生通篇释文。于先生欣然受邀,按原件格式和篇幅规矩工整地誊写了文字。他交稿时一再叮嘱此信不可等闲视之,并表达对先贤的敬重。我万分感激。今冬,沈从文先生120岁生辰临近,而父亲王?离开我们也已经有25年。受《收藏家》特别邀请,笔者著文介绍此信,以表对曾经呵护在我身边的亲人的无尽思念。写至此处,那年冬日里一个穿着中式棉袄、提着饭篮、在胡同里行走的身影,另一个骑着自行车往返在我家与东堂子胡同的身影都清晰而来,并且说:“毛猩猩2,你要好好的。”

1这段文字根据王?的回忆录音整理。

2毛猩猩是沈从文给本文作者王丹小时候起的外号。

(责任编辑:郭彤)