沈从文批注《丝绣笔记》

刘朝霞

关键词:朱启钤 沈从文 丝绣笔记 服饰史

丝绸是中国的伟大发明,有着悠久历史的丝绣技艺,极大丰富了中国古代人民的生活需求,为中国的物质文明增添了绚丽的光彩,早已通过“丝绸之路”走向了世界。“丝绣”作为我国重要的文化遗产,历来备受珍视,然而丝绣以及相关技艺在古代研究著述寥寥。近代以来,包括丝织在内的中国服饰史研究起步也晚。20 世纪二三十年代,紫江朱启钤在丰富收藏的基础上编纂《丝绣笔记》等著述,专门对中国古代服饰丝织进行了著录研究,成为民国时期中国服饰史研究的重要成果。因此,沈从文在50 年代讲课时,仍将《丝绣笔记》作为授課的参考书目,并做了不少批注。听课者中国社会科学院考古所刘观民对这些批注做了初步整理。在多位学者的推动下,《沈从文批注〈丝绣笔记〉》即将出版,距《丝绣笔记》初次出版,已逾八十载。恰逢朱启钤先生诞辰一百五十周年、沈从文先生诞辰一百二十周年刊印,或为天意使然。该书的出版既是对上述学者的怀念与致敬,也将有助于进一步推动丝织史、服饰史领域的研究。本文就《丝绣笔记》的编撰与朱氏丝绣收藏、沈从文批注《丝绣笔记》稿本及其整理、沈从文批注《丝绣笔记》的特点与价值作简要说明。

一、《丝绣笔记》的编撰与朱氏丝绣收藏

《丝绣笔记》的作者是朱启钤 。1 朱启钤对丝绣艺术的研究,应该得益于他对丝绣的收藏。朱氏儿时丧父,从小在外祖家长大。外祖父嗜好收藏,所藏书画的包首很多是宋锦和缂丝制成, 2 母亲也擅长女红。在这样的成长环境下,朱氏对丝绣有浓厚的兴趣,专注于中国传统丝绸艺术品的精华――缂丝制品的收藏。据沈能毅《缂丝概论》所载,朱启钤先后搜集的缂丝作品数千件,“朱家缂丝甲天下”是时人对朱氏收藏的赞誉。朱氏所藏缂丝制品,在1921 年因经济困窘,以二十万金转卖给张学良,归入奉天博物馆。令人痛心的是,“九一八事变”后,这些藏品为日本人窃占,日人《纂组英华》所收图录即为朱氏藏品。至1945 年抗战胜利,这批国宝重归祖国,存放在北京故宫博物院,待1948 年东北解放,调归东北博物馆,即今天的辽宁省博物馆。因此,《丝绣笔记》及沈注,对研究这批丝绣的文物价值,极具学术价值。在朱氏藏品因历史动荡,已有散落的情况下,《丝绣笔记》的史料价值也更为凸显。

《丝绣笔记》(图1)刊刻于1930 年,分纪闻、辨物两卷。全书梳理了历代典章制度,不仅结合出土文物,而且兼及国外研究著述,涉及织作技法、各地纺织产品、各种名锦刻丝织物以及古代流传下来的刺绣作品等多方面,是从工艺美术角度研究织成、锦绫、刻丝、刺绣等中国传统高级丝织品代表作。他依托于自家收藏,从文献和实物两个方面着力,已开中国丝绣艺术研究的先河。《丝绣笔记》沿用明清以来尤其清代盛行的学术著述的笔记体,每条内容均有据而述,所发多为真知灼见。朱氏《丝绣笔记》既有历代丝绣制度、官工沿革、艺术名物变迁的审慎考辨,又容纳织作技法、各地纺织产品等多方面知识,且结合出土文物,吸收国外先进的研究著述,可谓经典之作。在传统工艺面临现代困境的今天,朱氏的著作对于保护和传承中国桑蚕丝织技艺也有重要参考价值。

《丝绣笔记》初版刊印后,朱启钤在两三年间陆续做了大量增补工作 ,3 并在1933 年校印再版。增补本补充了大量史料、档案,如“ 契丹对宋及外国进贡所用刻丝及诸织物”“清雍正年开织染局匠役档案”“明季蜀锦工及云南锦工”“刻丝粉本之名画作者”“刻丝作者之名款”等,但更多的是朱启钤的学术观点,如“汉襄邑织锦、魏晋以来绢布制度”“南宋以刻丝为物产”“正统间内府无刻丝”,除此之外,朱启钤也进一步增加了国外研究成果及实物资料,如“日本美术家论明刻丝”“欧美人之论刻丝与织成”“宋刻丝花卉蟠桃园”等等,大大丰富了《丝绣笔记》的内容,可见朱氏的眼界与学识。增补本后被收入黄宾虹、邓实主编的《美术丛书》中。沈从文先生批注本,是1930 年《丝绣笔记》初印单行本。

二、沈从文批注《丝绣笔记》稿本及其整理

沈从文作为中国现代物质文化史研究大家,20 世纪80 年代初所著《中国古代服饰研究》,可谓是中国服饰史学科的开山之作,至今对中国服饰史研究具有巨大影响力。沈从文在丝绣研究方面的建树,不仅仅是在《中国古代服饰研究》一书中对中国古代的丝绣制造、流通和文化内涵多有论述,他还做过《中国丝绸图案》《明织金锦问题》《织金锦》等丝绣方面的专题研究。因此,沈从文对《丝绣笔记》批注,对研究中国丝绣史的学术价值自然不可小觑。

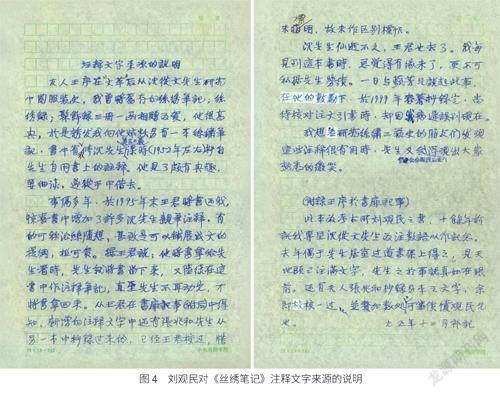

沈从文批注的这本《丝绣笔记》,凡上、下二册,是刘观民先生旧物,扉页有刘观民“一九五一季暑假 伟超自沪购得赠余”的识语(图2),“伟超”指的是刘观民在北大读书时的同窗俞伟超 。4 据刘观民回忆,他于1952 年左右,听沈从文先生讲工艺美术课,便将沈先生所讲的有关内容抄录到了俞伟超所赠的《丝绣笔记》上。同事王?是协助沈先生从事中国服饰史研究的助手,于是他便托王?专呈沈先生“为注数语”。王?记录了这段缘起:

此本为考古所刘观民之书,十余年前托我专呈沈从文先生为注数语以作纪念。去年偶于先生居室过道书架上得之,见天地头已注满文字,先生之于事认真如在眼前……余即校核一过并赘加数处,可塞债偿观民兄也。九五年十二月补记。

这时,沈从文已去世八年。王?看到这册书,遂将书归还原主(图3)。刘观民惊喜地发现书中增加了沈先生的许多批注,“有的可称治丝随想,甚至是可以铺展成文的提纲”,极为可贵。

刘观民见沈从文先生批注有诸多创见性价值,且“每见到这本书时,总觉有缘未了,更不可私据先生劳绩”,在时任社科院考古所所长徐苹芳的支持下,开始作批注的整理。(图4)因“原书印刷页面天地稍宽,行距较密,沈先生毛笔写的蝇头小楷也不能恰在行间(批注实为草书――笔者按),注释文字往往不拘行、眉……几乎每页都有新旧相间,也偶有语句重叠”,整理工作颇为不易,直到1999 年春方才整理为初稿。刘观民作为社科院考古所汉唐史的主任,长期主持赤峰等地考古工作,是北方民族考古的学术带头人之一,工作繁忙,然年仅七十遽归道山,临终前念念不忘却是未完成《丝绣笔记》批注的整理工作,遂将此书的后续托付于徐苹芳。徐苹芳先生虽主持考古所多年,在宋元考古、中国城市考古等多方面均深有造诣,但并非服饰史专家,且数年后,徐老亦一别千古。此后徐老夫人徐宝善老师又几经嘱托,辗转经沈从文多位助手的大力协助,方有批注稿本的影印及批注释文的整理出版,这段学术佳话也将公诸于众。

这部凝聚了朱启钤、沈从文、刘观民、王?等数辈学者研究心血的书稿,直观地展现了不同时期丝绣研究的重要成果,使世人得见几代研究中国古代服饰史的学人的学术接力和情怀,集中相关研究的学术精华,是中国丝绣史研究的典范和佳话。批注稿本的价值不仅在于集中体现了几代人的学术创建,还在于留下不少学术公案,为后来者指明了研究方向。

三、沈从文批注《丝绣笔记》的特点与价值

《丝绣笔记》以清代流行的笔记体面貌呈现,并以文献考据见长。而通览沈从文所作批注,他是從中国服饰史、纺织业等大的历史文化视角,对该书存在的问题,及叙述史实、枚举史料、历代文人记载之语多有评议,或述其沿革,或判其是非,或做增补说明,并佐之以史证、出土物证。故而这些批注不仅是简单批注,而是建立在其对中国服饰史、纺织业广泛研究基础上,对这本书的审定、评价、补充、考辨,对后世学者研究丝绣问题具有引领和指导意义。其很多观点和评说,颇具问题意识,可直接作为很不错的研究题目。以下就笔者在编辑这本书过程中的一些亲身感受,兹枚举一二,与大家分享。

(一)质疑纠谬

如针对《丝绣笔记》中锦绫的纪闻,朱氏首列“锦始于尧时”一条,征引了《事物纪原》《拾遗记》《古今注》等文献,沈从文认为引用“《博物志》《古今注》《拾遗记》《杜阳编》《事物纪原》《酉阳杂俎》中之髻鬟品、伊世珍《琅嬛记》、龙辅《女红余志》,陶宗仪叙元宫中事,均不足信”,并提出自己的看法:“但内中仍有些材料可比证”,“《拾遗记》是部美丽不足信的小说,但说的‘列明锦在汉锦中的二灯式中加豹子头的彩锦,却足当‘列明称呼”。(图5)

(二)拾遗补缺

如针对《丝绣笔记》中“宋织贡之锦绮绫罗花纱及绸绢”的记录,沈从文认为:

应取绣衣卤布记载,分锦、绣、染缬三种,名目具体,又有实物可与证。次为元费著《蜀锦谱》,又次为《大金集礼》,直到《博物要览》《天水冰山录》,有一系列名目。又禁令中也有不少名目。

批注补充了朱氏辑录缺失的内容,并加以点评:“宋织作之尺度实出于周礼‘布帛不中度不鬻于市而来。”又如在“唐诸州贡绫绸纱罗及纻布”条,沈从文认为:

谈唐丝绸名目,除地理志、六典、通典以外,还得将《历代名画记》叙唐初窦师纶在成都主持行台时出样设计锦名十多种加入。因张彦远见多识广。以为流行百年不废,必图案壮丽华美。实物虽在国内已不多,但以日本正仓院收藏唐锦及敦煌壁画上地毯、衣着及其他初唐盛唐彩绘,还可望取得不少明确印象。又还有代宗大历时禁令,也提及许多名目不许织造,也值得抄录,可供比较。

(三)推陈出新

如“刻丝粉本之名画作者”条批注:

有关刻丝,故宫即有一册藏品丝绣目录,凡用宋、元、明字样的多不可靠。因五八、九年任丝绣组顾问时曾看过一部分不带走的藏品,包括《玄览编》所提徽宗某画( 似《雪江归棹图》),用百花龙金地刻丝作成。处理龙与花式及布色,即均不像宋代作品,用崔白款的也近清初仿。至于在《纂组英华》内著名的《三秋图》,则显明为清初,稿亦明末清初,宋人画不会如此也。且故宫还藏有一幅同样织锦,是乾隆时物。(图6)

在此条批注里,沈从文以文物类型学的方式,从丝织品的角度对书画进行了鉴定和辨伪,认为:《存素堂丝绣录》里提到的缂丝《三秋图》(图7)不是宋代作品,而是清初作品;明人所撰《东图玄览编》所提到的宋徽宗《雪江归棹图》也是伪作。众所周知,《雪江归棹图》于明代横空出世。王世贞认为是宋徽宗绘、蔡京题字,董其昌的题跋则认为可能是宋徽宗掠美唐代王维画作,明清以来一直到徐邦达等学者的鉴定争议颇多。沈从文先生在故宫看过原画后,从丝织品的时代特征看,断定不是宋代作品,应为年代较晚的伪作。

(四)评定是非

如针对“《太平御览》引《太公六韬》:夏桀殷纣之时妇人锦绣文绮”,沈从文批注:“以马王堆出土物得知以下诸新知识 :衣作‘ 绣锦为缘叙古衣着还可信。”“遂使锦绫专为蜀有”条,沈从文认为“结语并无史证可得。以近卅年地下出土材料作物证也不足取。”又如在对“改机”的论述上,沈从文直接言明:“近年故宫把褐白素锦( 或两色绫) 定为改机,实大错。”凡此种种,均体现了沈先生对丝织史文献资料运用的取舍、评定。

朱启钤刊布《丝绣笔记》后的半个多世纪,出土的丝绸遗物不仅数量大,而且品种齐备,从史前到明清,跨越四千多年,构成了完整的历史序列。撰写《丝绣笔记》时,朱启钤所见丝绣实物多为存世品,文献搜求也因分布零散而不易,又缺乏现代科学技术的支持,是以治学为时代所限,为后来者的研究留下了余地。沈从文对《丝绣笔记》的批注,既有补充、订正,又有创见与超越,多有点睛之笔,提出了一些新问题,丰富了丝绣研究的史料,拓宽了学术研究的视角。如果我们将《丝绣笔记》与批注的研究背景相比较,不难发现沈从文有他“时代的幸运”。随着新中国考古学日新月异的发展,出土文物迅速增多,沈从文利用了其在文物收藏、历史研究部门工作的优势,充分利用了众多考古资料,开辟了服饰史研究多学科交叉综合的新路径。沈先生在这几十年间,经眼珍贵实物、照片无数,加之他熟谙文献记载,又思路广阔而灵活,使他能够进行广泛并扎实的研究工作。如果我们将这种对比置于大的时代学术背景下体察,似乎可以理解沈从文有不同于前的学术见解,是学术研究推陈出新的必然结果。我们似可以通过沈从文批注本《丝绣笔记》的出版面世来窥探两位研究者的学术认知,这些不同观点的呈现,对于现今丝绣艺术乃至中国古代服饰研究,有重要的启示作用及学术价值。