南极斯科舍海涡旋分布及其内部水文结构特征分析

严晨冰,程灵巧,2,3*,朱国平,2,4,5

(1.上海海洋大学 海洋科学学院,上海 201306;2.上海海洋大学 极地研究中心,上海 201306;3.上海海洋大学 海洋科学与技术实验教学示范中心,上海 201306;4.上海海洋大学 大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室 极地海洋生态系统研究室,上海 201306;5.上海海洋大学 国家远洋渔业工程技术研究中心,上海 210306)

1 引言

南大洋南极绕极流(Antarctic Circumpolar Current,ACC)海域为海洋涡旋的高发海区。ACC 内强劲的锋面系统、斜压不稳定的增强及其北侧大陆边界层的不稳定性等因素会诱发频繁的涡旋活动[1]。一方面,涡旋可克服ACC 纬向流动所产生的障碍,跨越极锋(Polar Front,PF)向高纬海域输送热量和盐量[2],同时也可将海表面风应力产生的动量输送至海底,以平衡西风产生的强烈动量输入[3]。另一方面,南大洋涡旋对物质能量的再分配,对生物分布有重要影响作用[4]。

近年来,随着卫星观测资料的日益增多以及模型分辨率提高和涡旋自动探测方法逐渐成熟,针对南大洋涡旋的研究也已有较广泛的开展。Frenger 等[1]使用Okubo-Weiss(OW)[5–6]参数法对南大洋中尺度涡旋统计特征进行了研究,指出ACC 及边界流系统区域是大多数涡旋的产生和消亡地,而水深小于2 000 m的区域几乎无中尺度涡旋产生。Swart 等[7]发现西南印度洋的一个冷涡直径可达175 km,这要比在新西兰南部的直径165 km[8]和德雷克海峡的直径小于80 km[9]的冷涡均要大。在涡旋对经向热盐运输的贡献方面,Jayne 和Marotzke[10]发现涡旋热运输中的辐散分量在ACC 中最强;Trani 等[11]的研究表明ACC 区经向热传递数值范围处于–0.4~–1.1 PW(1 PW=1015W)之间;Patel 等[12]的研究表明塔斯马尼亚南部气旋式涡旋向亚南极区的淡水通量与埃克曼通量有着相同的量级。另外,涡旋对生物影响方面,涡旋可以引起南乔治亚岛周围浮游植物的暴发[13],ACC 流域产生的锋面涡旋为鱼类仔体跨锋面运输提供了可能性[14]。

斯科舍海位于德雷克海峡东面、南极半岛北面的61°~53°S,75°~25°W 之间[15],其三面邻岛,由海底山脊围成特殊的地质环境,是南大洋的重要组成部分之一(图1a)。自西穿过德雷克海峡的ACC 向东北方向流经斯科舍海,其流域内的3 支主要锋面,自北向南依次为亚南极锋(Sub-antarctic Front,SAF)、PF 和南极绕极流南锋(Southern ACC Front,SACCF),锋面的不稳定性与特殊的地形相互作用导致了该海域涡旋频发的特点[16]。目前对斯科舍海涡旋的已有研究包括涡旋活动对浮游植物的时空变化影响[17]以及西部德雷克海峡的涡旋热通量[18]。此外,斯科舍海东部的南乔治亚岛、南部的南奥克尼群岛和南设得兰群岛附近海域均有着丰富的浮游动物和鱼类资源[19–20],而SACCF 区涡旋的活动是引起南乔治亚岛附近海域浮游植物年际变化的重要原因[21]。因此,掌握斯科舍海涡旋的参数、分布等特征对于进一步了解该海域的能量变化和生物–物理相互作用具有重要意义。此外,目前国内对海洋涡旋的研究主要集中在北太平洋[22–27]和南海区域[28–30],尚无针对南极斯科舍海域的涡旋研究,这为深入理解该海区物质能量输送以及生物资源分布带来了不确定性。与此同时,近些年来国际社会对斯科舍海南侧,尤其是南极半岛投入了更多的关注,该海区为目前南极增温最为显著的区域[31]。

由此,本文基于2005–2019 年间共15 年的法国国家空间研究中心卫星海洋学存档数据中心(Archiving,Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic Data,AVISO)卫星高度计融合数据,对斯科舍海进行涡旋的识别与追踪,并统计涡旋半径、传播距离、生命周期等特征参数,分析涡旋的地理分布特点、涡旋跨锋面情况以及移动特性,全面解析斯科舍海涡旋的统计特征和结构。同时,结合Argo 和气候变化预测和碳水文数据局(The Clivar and Carbon Hydrographic Data Office,CCHDO)的水文数据,分析了该海域涡旋对海洋内部水文特性再分配的影响。

2 数据与方法

2.1 数据

本文用于涡旋探测与追踪的数据来自AVISO 卫星高度计资料,其融合了Topex/Poseidon、ERS-1 和ERS-2、Jason-1 和Jason-2、EnviSat 和GFO(Geo Follow-On)卫星数据,现由COPERNICUS 海洋环境监测服务中心提供,其中包括海表面高度(Sea Surface Height,SSH),海表面高度异常(Sea Level Anomaly,SLA)和海表面地转流速异常,时间分辨率为1 d,空间分辨率均为0.25°×0.25°。SLA 为基于1993–2012 年期间平均海平面的结果,地转流速异常(u′,v′)是基于地转关系由SLA 计算得到,计算公式为

另外,本文还利用Argo(http://www.argo.ucsd.edu)剖面数据对比同一时期邻近冷暖涡旋内部水文结构特征。同时,两个跨涡旋内部温盐断面来自CCHDO(https://cchdo.ucsd.edu/search?bbox=-180,-90,180,-40)的74JC20151217(2015 年12 月25 日至2016 年1 月11 日)和74JC20130319(2013 年3 月18 日 至4 月26 日)的温深剖面仪(Conductivity Temperature Depth Profiler,CTD)断面数据结果。

2.2 涡旋的探测与参数计算

本文使用基于流场几何特征的涡旋自动探测方法[32–33]进行涡旋探测,该方法已在多海域实现运用[25,34–35]。在这个方法中,满足以下所有约束条件的点被定义为涡旋中心:(1)沿涡旋中心点东西方向的速度分量u′在远离中心点的两侧数值符号相反,大小随距中心点的距离线性增加;(2)沿涡旋中心点南北方向的速度分量v′在远离中心点的两侧数值符号相反,大小随距中心点的距离线性增加;(3)在选定区域内找到速度最小值点近似为涡旋中心;(4)在近似涡旋中心点附近,速度矢量的旋转方向必须一致,即两个相邻的速度矢量方向必须位于同一个象限或相邻的两个象限。

确认涡旋中心后,将中心点最外层封闭的流线判定为涡旋的边界,涡旋的追踪则是在t+1 时刻寻找与t时刻最相近、极性(涡旋的旋转方向)相同的涡旋。确认涡旋的边界后,将涡旋的半径定义为中心到其边界的平均距离。

利用海表面地转流速异常数据,本文计算了涡动能(Eddy Kinetic Energy,EKE),公式为

式中,u′ (单位:cm/s)和v′ (单位:cm/s)分别为纬向和经向的地转流速异常。

3 结果

3.1 涡旋数量特征

基于涡旋自动探测和追踪方法,斯科舍海域15 年间共追踪到51 196 个涡旋轨迹,其中包含了12 906个生命周期仅1 d 的涡旋,在表1 中没有对生命周期为1 d 的这些涡旋进行统计。由于涡旋即使在同一生命周期范围内,移动距离也有较大差异,因此表1 中也没有对平均传播距离进行标准差的计算。气旋式涡旋(Cyclonic Eddy,CE)和反气旋式涡旋(Anticyclonic Eddy,AE)分别为26 345 和24 851 个,多为短寿命涡旋,约92%的涡旋生命周期不足30 d。另外,生命周期越短的涡旋对应的平均传播距离也越短;反之,虽然生命周期长的涡旋个数较少,但对应着较大的平均半径和传播距离。

表1 2005–2019 年斯科舍海涡旋生命周期、个数和对应平均半径、平均传播距离情况Table 1 Lifespan,number of eddies,and the corresponded mean radius and propagation distance in the Scotia Sea from 2005 to 2019

图2 为所有涡旋的生命周期、传播距离及生命周期内平均半径和最大半径所对应的数量分布关系。由图2a 和图2b 中可以看出,随着生命周期和传播距离的增大,CE 与AE 的数量以基本重叠的变化趋势急剧减少。生命周期不足50 d 的涡旋占总涡旋数量的97.1%,传播距离小于150 km 的涡旋占比为96.5%。两种涡旋平均半径在10~30 km 之间的数量最多,并在约20 km 达到个数峰值(图2c)。除峰值处气旋涡旋略多于反气旋涡旋外,两者在其他半径值上的数量基本相同。另外,图2d 显示所有涡旋在其生命周期中最大半径达到16 km 的个数最多;最大半径在25 km以上的涡旋数量急剧下降。总体来看,相比北太平洋黑潮流域等边界流系统,斯科舍海区的涡旋寿命、半径和传播距离等特征参数均较小[22–23]。ACC 平均流速约为15 cm/s[36],相较于流速一般在51~102 cm/s的黑潮来说要小得多。由此可知,不同背景流场和环境下产生的涡旋会存在较大差异。

图2 涡旋的生命周期(a)、传播距离(b)、生命周期内涡旋的平均半径(c)和最大半径(d)所对应的数量分布关系Fig.2 The number distributions corresponding to lifespan (a),propagation distance (b),mean radius (c) and maximum radius (d)during lifespan of all eddies

3.2 涡旋分布特征

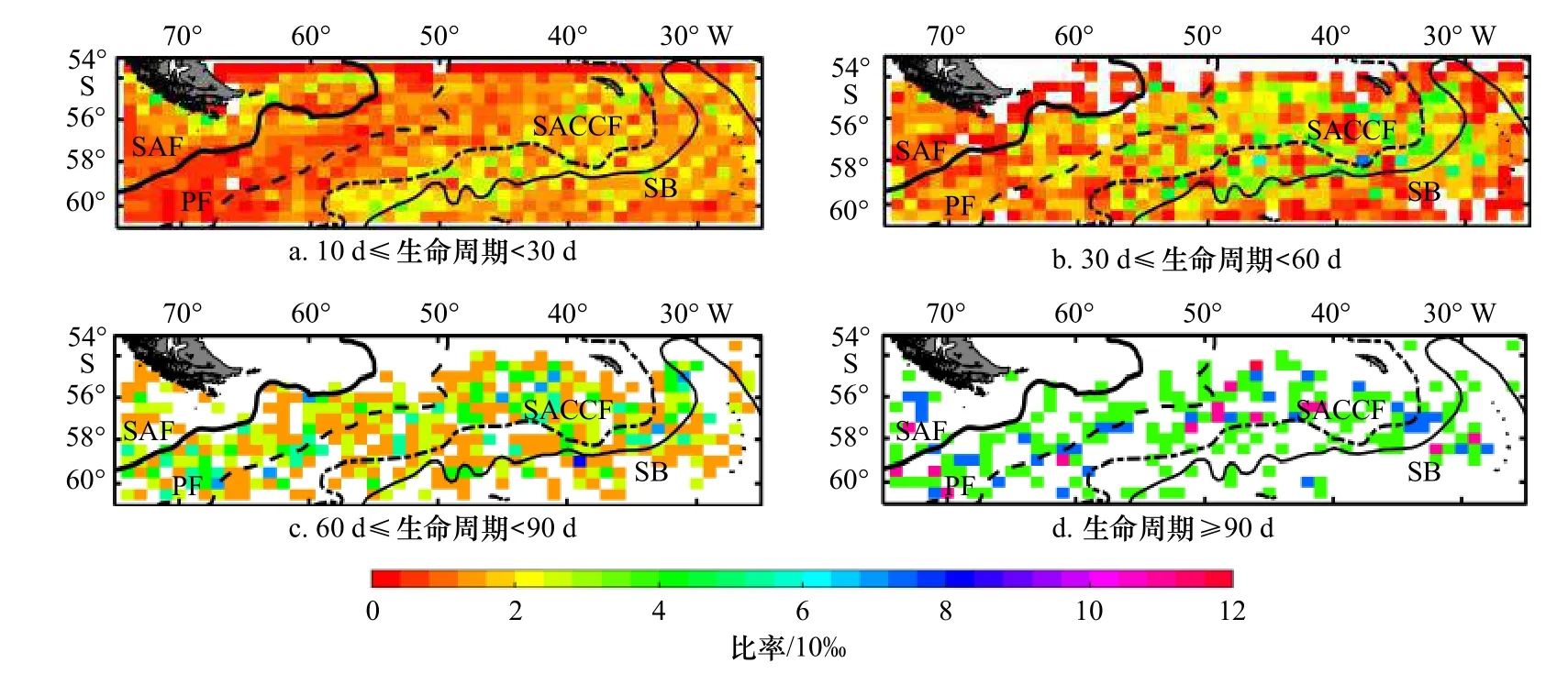

为了研究涡旋产生的地理位置,本文将研究区域分为经纬度1°×0.5°的网格,统计了4 个生命周期范围内涡旋的总个数,且计算出涡旋产生地落在网格内的比率(图3)。在图3 的4 个生命周期范围中,生命周期为10~30 d 的涡旋数量最多,其主要产生在SACCF、SB 周围和SAF 北部的南美洲陆坡附近(图3a)。相较之下,PF 周围产生的这种短生命周期涡旋较少。生命周期在30~60 d 的涡旋大部分产生在SACCF 和SB 附近,相较更短周期的涡旋产生地有向PF 方向移动的趋势(图3b),而南美洲西南大陆周围已不再是该生命周期范围涡旋的产生热点区域。生命周期在60~90 d 的涡旋,产生地有部分位于PF 流域内,西南斯科舍海的德雷克海峡附近也成为这些涡旋的高发地(图3c)。对于更长生命周期的涡旋,其产生地几乎不再处于斯科舍海南端、北端和大陆坡附近,而是主要集中在斯科舍海中部的PF、SACCF和SAF 附近(图3d)。以上结果显示,相比较PF 附近海域,大陆坡和SACCF 附近的水深相对较浅,海底地形变化大,产生了大部分短生命周期涡旋;由此进一步推断,涡旋的产生、分布及生命周期等特征参数可能与水深有着一定的联系。

1)结构本质防冻。只要油井产液,就可以防止放气阀冻堵。如果油井间出、产液量较低或不产液时,也可以掺水防冻。

图3 不同生命周期范围内涡旋产生地落在1o×0.5o 网格内的比率分布Fig.3 Ratio distribution of eddies generated in the 1o×0.5o grids corresponding to different lifespan ranges

为此,本文将探测到的所有涡旋产生地的水深、涡旋的生命周期、平均半径和传播距离绘制成散点图进行观察(图4)。由图可知,水深3 000~5 000 m所在海域内产生了大量涡旋,其中3 000~4 000 m 和4 000~5 000 m 这两个深度所在海域内产生的涡旋分别占总数的42.9%和15.1%。长寿命(生命周期大于80 d)和大尺度(平均半径大于80 km)涡旋也多集中在3 000~5 000 m 水深海域内,最大寿命的涡旋出现在水深接近4 500 m 的海域。由图4b 可知,生命周期大于80 d、移动距离大于300 km 的涡旋平均半径多集中在20~60 km 范围内,其中最大移动距离达到600 km 以上。相较之下,平均半径大于80 km 的涡旋对应生命周期基本小于40 d、移动距离小于100 km。因此可知,在斯科舍海域,半径在20~60 km 且生命周期大于80 d 的涡旋可以移动更远距离。

图4 涡旋产生地的水深、涡旋半径、生命周期和传播距离之间的关系Fig.4 Relationship among water depth of eddy generating area,eddy radius,lifespan and propagation distance

3.3 涡动能分布及变化

EKE 的分布可以体现涡旋的活跃程度,即EKE越大的区域涡旋活动越强[24]。2005–2019 年15 年间的平均EKE 分布如图5a 所示。涡动能由德雷克海峡沿着ACC 流向逐渐向斯科舍海中间海域增大,在55°~58°S,52°~63°W 之间,即PF 和SAF 中间达到800 cm2/s2以上,而至45°W以东海域,EKE减少至200 cm2/s2以下。结合图1 可知,EKE 高值聚集在斯科舍海的海盆最深区域,东、南、北三面狭长的海底山脊(水深小于2 000 m)处为低值区,这一特征契合Frenger 等[1]的观点,即涡旋较少在深度小于2 000 m的水域产生并传播。关于涡旋产生与海底地形的联系,Moore 等[38]曾证实,南大洋涡旋出现和变化并不沿着ACC 流向均匀发生,而与ACC 穿过显著的海底地形(如大洋中脊)的区域密切相关,在南大洋西南印度脊处即是如此[7]。因此,斯科舍海特殊的地形可能阻碍了涡旋的移动与能量的输运,致使EKE 聚集在中部海盆处无法扩散。

图5 2005–2019 年平均涡动能(EKE)空间分布(a),白色等值线为4 000 m 等深线;月平均EKE(黑线)及标准差范围(浅蓝色),年平均EKE 以及标准差(红线)(b);基于日平均EKE 时间序列的功率谱分析(c)Fig.5 The spatial distribution of mean eddy kinetic energy (EKE) from 2005 to 2019,white contours are 4 000 m isobaths (a);monthly mean EKE (black line) and one standard deviation range (light blue),annual-mean EKE and standard deviation (red line) (b);power spectrum of daily EKE time-series (c)

其次,为了获得EKE 的时间变化,绘制了15 年间整个斯科舍海域EKE 月平均和年平均时间序列(图5b)。可以看出,月平均EKE 的时间序列呈季节性上下震荡的模式。月平均EKE 极小值多集中在11 月和12 月,且在2006 年和2015 年11 月达到最小的120 cm2/s2以下。相反,月平均EKE 的极大值多集中在6–8 月之间,在2019 年6 月达到最大的210 cm2/s2以上。从年平均EKE 时间序列来看,在2005–2016年间EKE 呈较微弱的下降趋势,但均在150 cm2/s2附近震荡。2016 年之后,EKE 有较显著的增大趋势,2019 年则急剧增大到180 cm2/s2以上。通过对EKE时间序列进行谱分析发现,EKE 在约333 d 的周期上有一个显著波峰,比一年短几十天,与月平均EKE 上下震荡分布相符(图5c)。

2016 年之后EKE 的显著增强,驱使我们进一步分析斯科舍海SLA 绝对值异常和EKE 异常情况,参考基准为2005–2019 年的15 年平均值(图6)。SLA绝对值在2010 年之前具有显著的负异常,进入2010年之后变弱,并在2013 年开始逆转为正异常,随后从2016 年到2017 年之间具有最大增幅,并开始呈现出显著正异常。EKE 异常在2005–2016 年之间基本呈现为较弱的负异常。然而从2017 年开始,EKE 转变为正异常,并在2019 年达到显著状态。SLA 绝对值异常和EKE 异常尽管在前期分布状态不同,但在2016 年后都有明显增强,转为正异常。以往研究记录表明,1980 年以来南极海冰覆盖面积在持续缓慢增大之后,于2016 年突然降低,并于2016 年11–12月达到异常最低值,同时南半球环状模达到1968 年以来同月份的最低值[39–40]。由此可知,本文中2016 年之后的SLA 绝对值和EKE 正异常与南极大气和海冰覆盖状况突变在时间上具有对应性,前者体现的海洋涡动能显著增强,可能与大气动力环境改变和海冰覆盖减少导致的更多能量向海输送有关[41]。

图6 海表面高度异常(SLA)绝对值异常(a)和涡动能(EKE)异常(b)Fig.6 Anomaly of absolute sea level anomaly (SLA) (a) and eddy kinetic energy (EKE) (b)

3.4 涡旋跨锋面特征

涡旋的分布与锋面存在着密切的联系,且已知南大洋的涡旋可以通过跨锋面输运产生经向上的热盐交换。因此,本文基于Orsi 等[37]的锋面数据,统计了15 年间跨PF 和SACCF 两锋面的涡旋个数(表2)。总体来看,共检测到1 422 个跨PF 和SACCF 的涡旋,其中低纬向的CE 在数量上占主导地位(35.2%),其次为低纬向的AE 数量,占总数的30.7%。相较之下,跨两锋面的高纬向涡旋数量较少,其中跨PF 的涡旋数量比跨SACCF 的同类涡旋少1 个量级。在这些高纬向涡旋中,AE 数量占主导地位。

表2 跨极锋(PF)和南极绕极流南锋(SACCF)两锋面涡旋个数统计Table 2 The number of eddies crossing Polar Front (PF) and Southern Antarctic Circumpolar Current Front (SACCF)

为了进一步探究涡旋的具体移动方向,将涡旋的产生位置移到相同的坐标点(0°,0°)处,得到跨PF 和SACCF 涡旋的相对移动轨迹(图7)。纬向上,跨PF的CE 和AE 呈现出显著的东向移动模式,最远可移动约11°。经向上,大部分跨PF 的CE 倾向于向北移动,移动距离可达到5°。相较之下,AE 向北移动距离均处于3°以内。跨SACCF 涡旋的移动轨迹由产生点向外呈散射状分布(图7d,图7e),无显著的方向性,与表2 中跨SACCF 的各类涡旋数量上相当的特点一致。因此,跨PF 和SACCF 的涡旋呈现出完全不同的移动轨迹,前者总体向东北移动,且移动距离更远,而后者总体呈散射状分布,无显著特定方向性。

结合表1 和图3 可知,斯科舍海产生的涡旋约92%均为短寿命涡旋(<30 d),而SACCF 附近为短寿命涡旋产生的热点区域。徐茗等[42]在研究全球海域短寿命涡旋特征时发现,它们多以西向移动为主,但在较强东向环流的海域,涡旋会随之向东迁移。斯科舍海ACC 呈现典型的东向流动,跨PF 的涡旋主要呈现出东北或东向,这与徐茗等[42]的观点契合。另外,徐茗等[42]的研究也表明,短生命周期CE 略倾向于向赤道偏转,AE 略倾向于向极地偏转,这与本文中跨PF 和SACCF 的涡旋中低纬向CE 数量在总涡旋数量上占主导的结果一致,同时在一定程度上支持了高纬向涡旋中AE 数量占主导的结果。

3.5 涡旋对海洋内部水文结构的影响

涡旋活动伴随着其内部独特的水文结构特征。图8 显示了从Argo 浮标数据中提取出来的两组同一时期邻近的CE(冷涡)和AE(暖涡)内部水文剖面结果。从图中可知,C1 和A1 分别位于相邻的CE 和AE内部,在0~1 000×104Pa 范围内,C1 整体温度比A1低,在海表处低2℃,在50×104~400×104Pa 处有明显的冷水团出现,与同深度的A1 温差接近4℃。在盐度剖面中,近350×104Pa 以浅C1 盐度要低于A1,之后C1 盐度高于A1。另一组C2 和A2 分别位于CE 和AE边缘内侧处,C2 在0~2 000×104Pa 上温度都比A2 低,与C1 有着类似的特征,在150×104Pa 附近有冷水核心,A2 温度则从海表缓慢下降,与A1 剖面相近。因Argo 测得的A2 盐度值有误,未能用于比较。C2 在海表附近有着低盐特征,但在100×104~200×104Pa 上盐度骤增,200×104~1 400×104Pa 相比同深度C1 盐度也要大很多,到1 400×104Pa 左右盐度才逐渐与C1 靠近。综上,尽管从涡旋产生位置来看,这两组CE 和AE 之间并没有较大经向差异(<2°),但它们内部从海表延伸至1 000×104Pa 以深都存在显著的水文结构差异。结合南大洋水团分布特征[43],可知CE 内部次表层具有延伸自南极大陆架的低温冬季水(Winter Water,WW)特征,反之AE 内部次表层仅存有较高温高盐的水团。可以初步推测来自南侧高纬的水团被CE 携带,而AE 内部水团则来自北侧低纬海区。

图8 两组同时期邻近气旋式和反气旋式涡旋内部温盐特性比较Fig.8 Two groups of comparison of the potential temperature and salinity between adjacent cyclonic and anticyclonic eddies

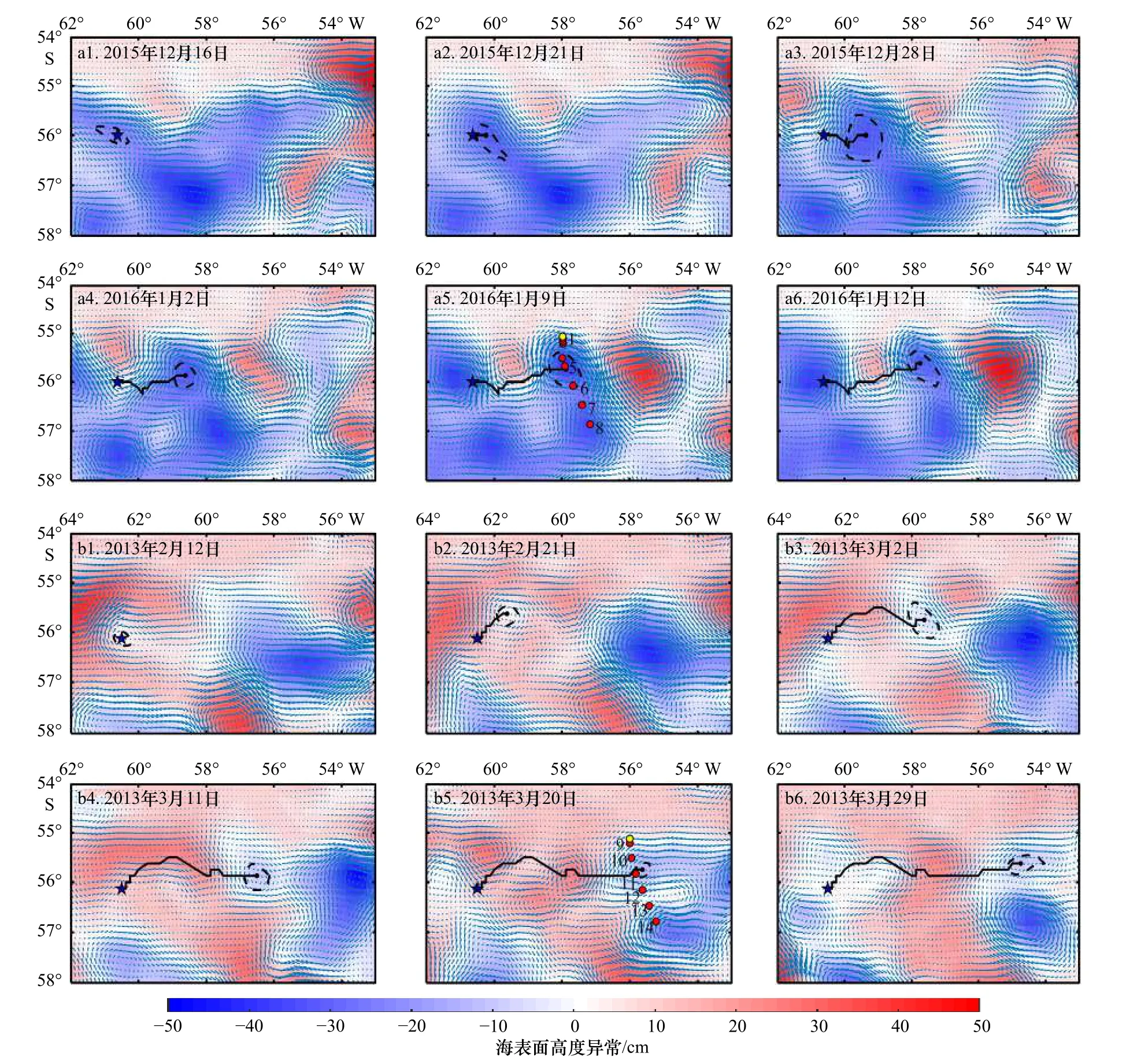

为了更加深入了解涡旋内部结构,根据CCHDO提供的CTD 站点,本文追踪了斯科舍海两个穿过站点的气旋式冷涡,它们在生命周期内的移动和变形过程在图9 中展示。第1 个冷涡于2015 年12 月16 日产生(图9a1),向东北方向移动,于2016 年1 月12 日与其南边更大的一个冷涡合并后消失(图9a6)。第2 个冷涡于2013 年2 月12 日产生(图9b1),在接下来的时间里向东移动,期间与东侧的一个冷涡分支合并,并移动近6°后消失(图9b6),其生命周期内负SLA 信号相对较弱且面积也较小。随后计算这两个涡旋内部位温、盐度和位密的异常值(涡旋内部数值减去背景场数值),以观察涡旋对海洋内部温盐特性再分配的作用,所选择的背景场数据为图9a1 中的黄色实心点,该点为所选断面中靠近两个涡旋边缘处(SLA 接近0 cm)的站点,与涡旋内部有较大差异。

图10 显示了上述两个冷涡的位温、盐度和位密的断面结构(等值线)及这3 个特征量的异常值(背景颜色)。由SLA 值(图9a5、图9b5 和图10a1、图10b1)可知,2016 年涡旋中心位于站点5 附近,2013 年涡旋中心位于站点11 附近,且前者强度较后者大。断面结果显示,2016 年冷涡的冷核中心处于138×104Pa 深度,具有最低位温1.38°C,对应盐度为33.86。该处位温异常(aθ)达–3.36°C,盐度异常(aS)为–0.28。2013 年冷涡的冷核中心处于184×104Pa 深度,具有最低位温为2.07°C,对应盐度34.0。该处位温和盐度异常分别为–2.61°C 和–0.12。另外,结合图9 可知,这两个冷涡的冷核中心温盐负异常均与同断面南侧冷涡的情况(站点8 和站点14)一致,只是相较之下负异常幅度较小。在位密断面上,未出现冷核中心对应的显著异常。而在两个断面的500×104Pa以深,冷涡中心的站点5 和站点11 处均出现了盐度和位密的显著正异常。其中,2013 年涡旋的盐度和位密断面中,站点11 在550×104~700×104Pa 深度上出现盐度和密度正异常高值,南侧冷涡对应的站点14 也在该深度范围内达到盐度和密度正异常的最大值,尽管同深度范围内南侧冷涡的正异常更显著,但两个站点对应的冷涡情况一致。这两个冷涡内部次表层温盐负异常与图8 中Argo 数据的冷涡结果基本一致,进一步说明冷涡内部水体来自南侧高纬海区的普遍可能性。

图9 两个涡旋移动轨迹和CTD 站点分布Fig.9 Movement trajectories of two eddies and CTD stations distribution

图10 2016 年和2013 年两个断面对应的海表面高度异常分布(a1,b1)、位温(θ)及其异常值(aθ)(a2,b2)、盐度(S)及其异常值(aS)(a3,b3)和位密(σθ)及其异常值()(a4,b4)的垂直断面图Fig.10 Sea level anomaly distributions along the two sections obtained in 2016 (a1) and 2013 (b1),the vertical section of potential temperature (θ) and their anomalies (a2,b2),salinity (S) and their anomalies (a3,b3) and potential density (σθ) and their anomalies (a4,b4)

涡旋在形成过程中,可以将周围的水体携带并滞留在涡旋中心处,当涡旋成熟后,涡旋中心的水与边缘的水之间几乎不会发生交换[44]。在南大洋,由于强大的纬向锋面结构,海洋内部水团和温、盐分布在经向上具有明显特征[43]。本文显示,冷涡携带了高纬的低温、低盐WW 并将其滞留,使其随涡旋的移动而移动;反之,暖涡携带了低纬的较高温、高盐的次表层水并将其滞留和输运。Swart 等[7]对西南印度洋一个冷涡的研究中发现,该涡旋将高纬的温度和盐度异常向低纬移动了1.5°,还表明在西南印度扇区的南极表层水(Antarctic Surface Water,AASW)每年向北的流量中涡旋的贡献达到了2.5%。Cotroneo 等[45]也观察到一个由PF 中脱离的冷涡向SAF 移动。Morrow 等[16]对SAF 区域8 年时间序列的冷涡进行观察研究,发现每年均有携带盐度负异常水体的涡旋由SAF 中脱离并向亚南极区域移动。尽管本节呈现的几个涡旋在经向上移动特征不明显,但是结合3.4 节中冷涡有着向低纬移动的趋势,而高纬向移动涡旋中暖涡占主导地位的结果,说明涡旋对斯科舍海水团的移动和热盐的再分配作用无疑不可忽视。

4 总结与展望

利用基于流场几何特征的涡旋探测方法,本文选取2005–2019 年的AVISO 卫星高度计融合数据对南大洋斯科舍海域内的涡旋进行了识别与追踪,根据探测结果统计了涡旋半径、传播距离、生命周期等特征参数,且分析涡旋的地理分布特点、跨锋面情况、移动特性及涡动能分布和变化。同时,研究结合Argo浮标数据和CCHDO 断面数据对涡旋内部水文特征进行了分析。结果发现:

(1)斯科舍海的涡旋多为短寿命涡旋(<30 d),平均半径在10~30 km 之间,这可能与高纬海区较大科氏参数下的ACC 背景流速有关。

(2)不同生命周期的涡旋,具有显著不同的产生热点区域,随着生命周期的增大,涡旋主要集中在斯科舍海中部的PF、SACCF 和SAF 附近。进一步分析发现这可能是因为涡旋产生地与水深存在着一定对应关系有关,斯科舍海有近58%的涡旋产生在3 000~5 000 m 深的海域。

(3)EKE 高值聚集在斯科舍海盆最深处,且EKE年际异常和SLA 绝对值异常在2016 年后都显示出明显的正异常,这与2016 年之后南极大气环境改变和海冰覆盖急剧减少具有时间对应性。

(4)跨PF 和SACCF 的涡旋中,低纬向的CE 在数量上占主导地位(35.2%),其次为低纬向的AE 数量,占总数的30.7%。跨两锋面的高纬向涡旋数量相对较少,且AE 占主导。结合涡旋内部水文特性结果,可以推测在斯科舍海CE 携带南侧次表层低温低盐水团向北输送,AE 携带北侧高温高盐次表层水向高纬输送,这将对水团的移动和热盐的再分配有着重要影响。

本文对斯科舍海的EKE 年际变化规律及涡旋内部水文结构特征进行了检测分析,为进一步掌握南大洋海洋–大气相互作用和涡旋对物质能量的跨锋面输送作用提供基础支撑。