环境伦理视野下的自然价值及其审美解释

毕雪婷 韩锋

文化是否是荒野(wilderness)和荒野特征的组成部分?这个问题的答案取决于人们对荒野价值的认知和理解:就生态系统的完整性而言,荒野意味着未经人类改造的原始自然,人类的居住和使用痕迹则被视为使荒野退化的因素;但就人与自然的互动性而言,一些荒野实则属于文化景观,在数千年的历史演变过程中,这些地区的原住民一直重视、利用并融入荒野,使荒野成为具有精神和审美价值的文化场所[1]。例如,澳大利亚北领地荒漠中的独体巨石乌卢鲁(Uluru)不仅是自然地标性景观,更是当地原住民世代敬仰膜拜的圣地。在1987年,乌卢鲁-卡塔曲塔国家公园(Uluru-Kata Tjuta National Park)因其突出的自然价值登录世界自然遗产,在1994年,作为原住民阿南古人(Anangu)的精神领地,它的文化价值得到进一步确认而成为世界自然和文化双遗产。因此,地理与文化层面的荒野之争,其核心在于保护行动是针对野地(wild places,关注自然的生物物理特征)还是野性(wildness,强调自然过程的自主性),人类在这个过程中的角色应该是访客还是成员[2]。这明确了需要“由一种抽象的、还原式的和分析性的知识”转向“一种参与式的、整体的和综合的对自然中的人的解释”[3],即以一种“生命共同体”的伦理态度对其自发性价值进行论证。

1 从物质空间到活态空间——自然价值叙事

以“二元论”思想和近代机械自然观为基础的西方传统价值理论相信,自然物的属性只是代表事实存在,离开了人,就无法对自然物进行价值评价,也就是说,自然物只具有对人而言的工具价值(instrumental value),对自然内在价值(intrinsic value)的强调就是犯了“自然主义谬误”。霍尔姆斯·罗尔斯顿(Holmes Rolston III)继承了奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold)的生态学观念和整体论思想,罗尔斯顿的自然价值论突破了传统的事实与价值截然二分的观念,环境伦理学(environmental ethics)或称环境哲学(environmental philosophy)得以确立和发展。

1.1 土地共同体与土地伦理

20世纪上半叶,利奥波德提出将伦理关怀由社会人际领域扩展到人与土地的关系领域[4]。以往人们都把土地看作人的财产,只存在予取予求的特权而无须尽任何道德义务。但是,利奥波德认为“土地”不仅指可耕作的土壤资源,还包括气候、水、动植物以及在其中进行的生态过程,即“有机体和共同体”之意。因此,他认为农民在生产和生活中的生态实践使“乡村”最充分地体现了土地的性质,在这里,人只是“土地共同体”的普通一员,伦理关怀已延伸至对生态系统中所有成员健康和生存状况的关注。

利奥波德坦言如果杀光一座山上的狼,会破坏“狼—鹿—植物”这条食物链,数目过多的鹿会透支山林生态环境,最终自断生路被饿死。对一座山来说,狼、鹿、植物都是不可缺少的生态成员,它们共同维持土地有机体的平衡和运转,也保证了自身种群的生存与发展,而人类只有像山一样思考,系统地看待生态整体之中的相互联系,才能切实而持久地保护环境。利奥波德虽然没有明确提出“自然价值”的概念,但他已将土地伦理思想的重要支点设定为人与自然的价值关系问题:他承认土地对人的功用价值,即人类可以改造自然、利用自然并与其他生态成员竞争;但他更强调土地的内在价值,即大地有机体是某种具有自我控制和自我组织能力的实体,它本身就值得欣赏并加以推崇。

1.2 自然的内在价值、工具价值与系统价值

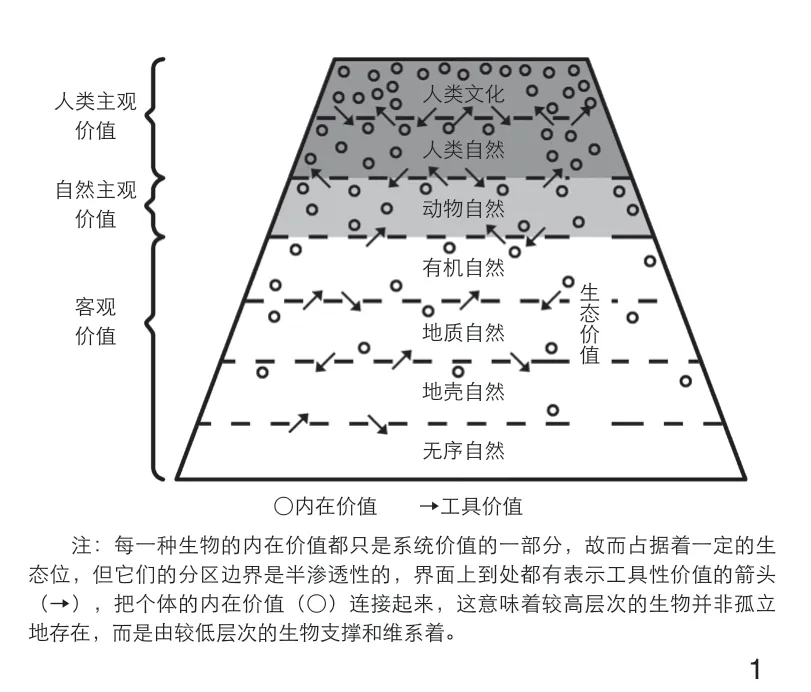

罗尔斯顿基于生态系统的整体性,明确指出每一个自然物都具有客观存在的内在价值,但在与其他事物的相互作用中,这些价值往往被他物转换为工具价值[5]。比如,一株野草被食草动物吃掉或茎叶枯萎重新融入土壤中,它自身的生存利益变成了其他动植物的生存条件,于是内在价值就转化为工具价值。而系统价值(systemic value)不仅是内在价值与工具价值之和,更准确地说,是一个价值过程,体现了系统内不同生命体之间的相互依存、相互作用(图1)。比如,当一位生态学家提及“山上的一只狼”时,并非是从分类学的角度,仅指涉狼的形象,而是包括了各种生态关系、食物链以及适于特定生态位的生活方式,与“公园里的一只狼”截然不同。

图1 自然系统中价值的关系网[3]Network of different values in nature system[3]

因此,必须在整合性和系统性的意义上论证自然价值,既要保证个体生命的自我决定性(如狼的基因),又要保持生命之间的联系(如狼的生态位),重点关注具体存在物的自在价值(value-in-itself)如何从个体中走出,进入个体所处的生态网,成为整个生态系统的共在价值(value-in-togetherness)。事实上,罗尔斯顿是按照生态学模式建立了一个系统结构,将内在价值与工具价值统一起来,从而完成一种基于进化过程与生态联系的自然价值叙事。他进一步指出,因为没有受到人类的干扰和改造,“荒野”最为鲜明地代表了一种自协调和自组织的生态系统[3]。那么,就应以道德意识助力科学分析进行荒野价值解读:科学分析仅仅关注生命有机体的结构和功能,只能确定承载价值之物;而道德意识往往综合考虑生物自身及其所适应的生态位,还可以进一步发现不断传递与转换的价值之流。所以,人类应该走进荒野,并通过直接感知和接触的经验,融入这个将众多生命形态组织在一起的秩序世界,这必然导向超功利的审美关系。

2 从评价范畴到存在范畴——价值关联模型

罗尔斯顿将自然科学与道德哲学紧密结合,从而解决了自然主义与人本主义之间的争议:一方面,荒野代表了一种独立于人类“理性”的调节机制和组织能力——野性,其生命支撑系统中存在着固有的道德要求;另一方面,价值评价不再是人的内心活动,而是评价者在其所处的自然场景中作出的反应。因此,人们对这些自然现象的价值体认就并不全是实体性、物质性的解析,更多的还是感受其生命节律特征,并从中汲取无形化、精神性的生命体验形态,最终实现了哲学的荒野转向[6]。

2.1 野性——天然的自主性与自我维持的能力

一直以来,荒野自然都被视为道德的空白区域,因为纯粹的荒野充满了弱肉强食与优胜劣汰的生命对抗,没有任何生物会对其他生物抱以同情和怜悯。但是,站在生态系统的宏阔高度,就会发现荒野自然中实际上存在着一种将冲突化为有序的生态机制,保证了整个生物共同体的和谐、稳定和美丽。也就是说,虽然每个个体生物只是在捍卫自己的生存价值,却会受到整个系统的制约与调控,使它们具有给其他生物带来利益的能力,从而不自觉地扮演了“道德行为者”的角色。

罗尔斯顿指出“wilderness”的词根“wilddeor-ness”意为“在这样的地方野兽不受人的管制”。他并非一反常态地赞扬《旧约》中所描绘的与伊甸园相对的荒凉之地,而是正面接受了荒野所指涉的“野性的生命力”与“无管束的自由性”。这让人不由得想起中国古代老庄哲理、佛道精义诠释的“自然”概念——自然并非特指自然界、自然现象、自然事物,而是天地的一种生发过程与本真状态。罗尔斯顿也确实经常将荒野与自然连用或将二者换用,只是他认为荒野是自然的纯粹状态和本底状态,能够充分诠释一种不同于“理性”的天然的自主性与自我维持的能力——野性[3]。

所以,必须在进化的过程中认识个体生物的生存价值,并将其扩展为一种有机的与系统性的成就。2016年,在挪威哈当厄尔高原国家公园(Hardangervidda National Park)中,323头驯鹿遭遇雷击毙命,公园管理者决定将尸体留在原地,并设置自动摄影机观察尸体的分解过程及其对高原生态系统的影响,发现尸体不仅对腐食性动物有益,还成为不同种类动物互动的热点,同时改变了所在地的植物相(flora)[7]。正是因为人们认识到腐烂的动物尸体是生态系统的重要环节,才开启了对“恐惧地景”(landscape of fear)的探索,以此理解自然内部的道德秩序。

2.2 体验——融入自然内部的道德秩序

荒野的野性表面上是使大自然陷于混乱,实则是依靠生物体的自主性存在以及生物体之间的生态联系,不断创造历史性的生态成就。因此,评价者只有通过具体时空架构下产生的自然体验,才能统观同样来源和构造的原材料逐渐产生多样性的整个演化过程,从而融入自然内部的道德秩序。于是,罗尔斯顿便在一个生发性的价值过程中,以评价者所有的感知、行动和思考能力作为价值传递的中介,理清了形成感性价值之前的一系列前导事件,表明感性价值只是价值转换的路径之尾,在追溯自然本源价值的意义上,也可以称之为这条路径之首[3]。

在设立国家公园之前,美国加州政府曾批准在优胜美地(Yosemite)的一棵巨型红杉树上开凿“活体隧道”,以供游人开车穿行。但这棵空心的红杉树依旧枝繁叶茂,令人啧啧称奇,于是成为有名的地标。然而百年之后,这棵树还是在一场暴风雨中倒下了。人们也意识到只有从红杉树的生长习性、抗病虫害和防火能力出发,才能真正体验到红杉树中由时间凝结出来的生命力量。在这个价值过程中,优胜美地的地理环境、气候条件以及红杉树的生长特性是一系列有因果关系的事实(A→B→C→D),其最后结果是产生了一个与自然价值相联系的事件(Env)——红杉树的巨大体积,或者其他自然事件(E'nv)——红杉树绵延的寿命,而这些事件又导致了能够被人感知到的价值事件(Exv)——令人惊叹的顽强生命力,所以只有将人类特有的科学、观察、想象及伦理意识(O→P→Q→R)综合为置身于环境中,能进行经验的自我(S)才能以系统的眼光看待发生在人眼前的事并据之推断价值传递与转换的完整过程,同时还可以明确人作为评价者对价值所作的贡献(Q←R←S)——不再完全阻止自然山火,甚至人工放火清理大树下杂生的小树和灌木(图2)。

图2 基于人与自然的生态关系识别自然价值[3]Identifying natural values based on the ecological relationship between man and nature[3]

所以,人与自然应该在一种伦理性的关系中互动互补互融,从而成为一个连续的意义整体:一方面,可以由自然体验深入自然本质,在意识层面整理在人类出现之前就已在运行的自然过程,即在“物之纵深”这一向度上追溯价值;另一方面,也可以通过自然体验保存物性根基,以精神价值和审美价值的形式分享大自然的历史性成就,即在“人之内心”这一向度上接纳价值。总之,“人走进荒野”的结果是“哲学走向野性”:传统哲学是通过归纳和演绎的方法提取出会不断重复的普遍规律,然后从必然性和决定性的角度“自上而下”地解释世界的意义;而荒野哲学则关注具体时空架构下产生的现象经验,故而要求从整体性和关联性的角度“由此及彼”地追踪意义流转的过程。

3 从自然资源到自然根源——双维度的审美解释

只有通过哲学途径建立起一种“人类-环境作用的模型”,才能将自然中自主运行的前导事件与人类经验中的后续事件联系起来,从而真正走进作为生命之源与文化之根的荒野:在“物之纵深”这一向度上,强调自然物质实体对当下的、即时的身体状态的影响和制约,以进一步揭示稳定的人地关系及空间意义的形成机制;而在“人之内心”这一向度上,关注不断重复的体验参与对人们精神追求和理想信念的构筑和重塑,以见证这些非人类的意义转化为社会文化意义的历史进程。

3.1 有形价值——身体性适应

艾伦·卡尔松(Allen Carlson)的“肯定美学”(positive aesthetics)曾以一种“自然全美”的姿态为环境伦理学提供了强有力的证明。首先,卡尔松批判如画性美学以及环境形式主义等主观性和人类中心主义的自然审美观念,他认为自然对象存在着被感知的客观性范畴[8]。这种科学认知主义使得一切自然物在审美上都具有价值,甚至是毒蛇横行的荒岛、渺无人烟的沙漠,在地质学、生物学和生态学的阐释下,都将成为肯定性的审美对象。其次,卡尔松提出了自己的鉴赏模式,即“自然环境模式”(natural-environment model),这种模式要求自然环境中的人类在常识或科学知识的引导下,动用所有的感官去认知全无任何突兀之处的“背景”,使得被审美欣赏的内容成为显在的“前景”[8]。比如,在广袤的草原环境中要极目远望大地的轮廓,而在茂密的森林环境中要抬头仰望透过树叶的斑驳阳光。

卡尔松与罗尔斯顿的区别在于对人与自然关系的认识:卡尔松认为人是自然之外的部分,那么只有通过客观、科学的鉴赏方式,人才能见证自然如其所是;而罗尔斯顿则认为人是自然的一部分,要通过自然体验深入自然本质,完成对自然价值的论证。具体来说,罗尔斯顿认为人应该被视作所有感官共同发挥作用的、积极活动的“身体”,而自然环境则是影响身体姿态和行为的“空间塑造力量”。其后,阿诺德·伯林特(Arnold Berleant)的“参与美学”(engagement aesthetics)也指出,环境体验所涉及的知觉必须是“联觉”而不是“视觉或听觉”,身体的各种感官之间并没有互相分化,正是通过身体与空间的贯通,人才成为环境的一分子[9]。所以,这些通过“身体性适应”来传递的“自然有形价值”,强调自然物质实体对当下的、即时的身体状态的影响和制约。

百年之前,人们依据自身的理论知识推断在非洲这片炎热的大陆上不可能有冰雪,“赤道雪山”乞力马扎罗(Kilimanjaro)的存在一直备受质疑。直到欧洲登山者们前往非洲实地考察,依据攀登过程中身体感知和运动的原初反应,才真正形成了对于“赤道雪山”的经验(图3):乞力马扎罗作为非洲的制高点矗立在周围的草原之上,故而从下到上形成了几个迥然不同的垂直气候带,逐渐由热带雨林气候转变为冰原气候;乞力马扎罗既是雪山也是火山,顶峰火山口附近是一片荒芜的景象,而冰川会在强光照射下直接升华为水蒸气,跳过了液态水这个阶段,所以,巨大的白色雪冠就这样突兀地出现在灰黄的土地上。现今,乞力马扎罗已成为举世闻名的攀登胜地,而公园里数条难度不同的登顶线路,也使人们可以通过直接感知和接触的方式与自然融合,进而领略这种冰与火交织的自然魅力。

图3 在攀登乞力马扎罗的过程中感知价值Perceiving value in climbing Kilimanjaro

3.2 无形价值——精神性回应

早在1966年,罗纳德·赫伯恩(Ronald W. Hepburn)就反思了西方自19世纪以来艺术中心论的美学传统,率先走向审美领域人与自然的融合[10]。区别于对单一自然对象的静观,赫伯恩认为任何主客体因素都可以融合进自然鉴赏活动,强调审美的整体性,而“想象”在其中发挥重要作用,这种作用表现在4个层面。

1)“想象”使审美语境得以扩展,继而使自然审美经验呈现出开放性、参与性和创造性的特点,如看到一棵年代久远的古树就联想到生活阅历丰富的老人,从而有助于认识到古树饱经风霜、苍劲古拙的特征。

2)想象活动促进自然的“人化”或“精神化”,但赫伯恩强调,对自然本身的审美体验需要以“统一性”作为调节观念,从而避免野性的自然沦为人脑中的镜像,如人们可以在荒凉的沙漠中发现能够体现人类孤寂情绪的美学品质,但这个景象唤起的情感体验是单薄的人类场景所无法比拟的。

3)造就自然物外观的生命力量或过程在“想象”中实现,从而使人融入自然,成为景观的一部分,如对于积雨云的审美观照,不应停留于“类似一篮子洗涤物”的轮廓,而应深入认识云层内的紊乱状态,以及经过它的气流,它们决定着云层的结构和可见的形式。

4)前3种想象作用强调自我与自然的“统一性”,而第4种作用则关注鉴赏者的情感和态度的“背景”特性,这些在自然环境中产生的意识内容反过来成为鉴赏的背景,决定人们如何看待以及回应审美对象,使鉴赏者可以在更广泛的空间和时间中描述自然世界的特性,这种“合一感”在艺术体验中极少展现。

赫伯恩进一步提出了“形而上学的想象”(metaphysical imagination)概念,将自然审美经验定位成多层结构,即从具体的自然事物到抽象的思想洞见的连续范畴,这开启了对自然文化的追溯[11]。罗尔斯顿也认为,在更长的历史进程中,人们对自然最初始的体验会逐步清晰和稳定,随后这些体验会被归纳、提炼为特定范围内人群共享的特殊含义,“风景”就此形成。人们还会进一步发展出“风景的视野”,不仅记录所经历的自然景致,更重要的是分析与景致产生关联的方式,从而构建属于他们自己的表述符号和表达系统。正如利奥波德所说,古印第安人不但捕猎水牛作为食物,而且他们的建筑、服饰、语言甚至艺术和宗教,都在很大程度上受到了水牛的影响[4]。因此,这些通过“精神性回应”来传递的“自然无形价值”,关注日积月累的经验对人们精神追求和理想信念的塑造。

正是因为乞力马扎罗要求登山者跳出“普通雪山”的认知局限,通过身体的本能反应建立起截然不同的“赤道雪山”经验,才使得这座山最终成为恢复人性最初状态的“精神圣地”。1936年,美国作家欧内斯特·米勒·海明威(Ernest Miller Hemingway)发表了中篇小说《乞力马扎罗的雪》(The Snows of Kilimanjaro),就明确了乞力马扎罗是一座富有宗教色彩、充满神性的山。因此,乞力马扎罗国家公园的旅游开发在确保人们触摸到“赤道雪山”的同时,还要实现自我拓展和自我完善,从而将这种罕见奇观内化为一种精神力量以支撑和指引人们向未来前行。这意味着所有人都必须在最原始的状态下迎接高山路线的挑战,没有缆车将人直接带到山顶,只能在向导和挑夫的协助下经过几个昼夜缓缓登顶。当每天机械地行走十几千米、亲眼见证热带雨林逐渐变为冰原植被、穿过黑夜和群山一起拥抱黎明,人们会越来越清晰地感受到自己的呼吸、行动和灵魂与乞力马扎罗建立起了紧密的联系,并将山馈赠的生命、理想与精神力量毫无保留地带回到日常生活的世界。

4 结语

目前,很多国家的荒野保护体系都开始反思“完全不扰动自然”的管理政策,并从“完整保存或合理利用自然资源”转向“维持特定的人地关系及空间意义”。在苏格兰高地(Scottish Highlands)的“再野化”(rewild)实践项目中,研究人员基于野性和自然性(naturalness)之间的差异,提出了由野生自然(wild nature)、野地、荒野经验(wild experience)和野性4个主变量组成的矩阵来整合多个管理目标,确保这些荒凉悲壮的天然景色仍然是苏格兰文化的一种空间表述[12]。而希腊也对国境内的欧盟“Natura 2000”自然保护区中的文化景观特征进行了审查和评估,研究人员在确定了一组经过文化改造的土地覆盖类型和栖息地类型后,基于地理信息系统(GIS)绘制分布图,并分别依据传统土地利用过程中所产生的美学和文化价值梯度以及生物多样性梯度对这些区域进行评级,从而完整地呈现地中海气候区的人与自然长期互动所创造的多样的物种集群和独特的生态模式[13]。这些项目表明,人们开始认识到自然不仅是一个外在的环境,而且复合了特定文化集群所固有的历史、风俗习惯、美感经验[14]。而环境伦理学对于荒野的重视,不是要将自然作为孤岛隔绝起来,恰恰相反,正是为了说明人与自然之间建立价值关联的方法与途径。“环境伦理学之父”罗尔斯顿提出的自然价值论强调在生态整体层面,我们面对的是系统价值,每一种内在价值都只是系统价值的一部分,而工具价值则成为联结个体内在价值的纽带,内在价值和工具价值彼此转换,使得系统价值不仅是部分价值之和,而且也是一个充满创造性的过程。如此,罗尔斯顿便将价值从评价范畴拉入到存在论的范畴:前者是按照人的利益来评价的“资源价值”,如区分“好物种”(牛和羊)和“坏物种”(虎和狼);后者是通过相互联系的生态网络发现的“生命价值”,如“羊吃草”与“狼吃羊”都属于具有生态意义的生存行为。这要求整合科学与审美建立起一种“人类-环境作用的模型”,即通过具体时空架构下产生的自然体验论证自然的本源价值。而“人走进荒野”实则意味着文化在接受自然指导的意义上遵循自然,更确切地说,应当是“哲学走向野性”。因此,基于荒野哲学建立起来的“有形+无形”的自然价值体系,可以全面地呈现自然价值向外延伸成为审美解释的具体方式与结果,这对中国建设基于多元价值认知的自然保护地体系极具启示意义[15]。

图片来源(Sources of Figures):

图1、2分别引自参考文献[3]第193、172页;图3由作者根据网络公开资料绘制。