城市自然保护地管理的国际经验和启示

钟乐 章政 张引

人类活动是造成全球生物多样性下降的最主要原因[1],有效应对此问题的方法是建立自然保护地[2],目前城市自然保护地的增长已成为全球自然保护事业中的新常态。城市区域与生物多样性富集区域常在空间上高度耦合[3],当城市与自然保护地的距离不足50 km时,城市活动对自然保护地的负面影响开始凸显,而早在2008年全球就已有25%的自然保护地与城市的距离不足17 km[4],至2018年,全球共有32.8%的受保护土地承受着城市化所带来的巨大压力[5]。显然,城市化将对自然保护地造成更多方面的影响,也将促使更多的城市自然保护地形成。

中国也有着众多的城市自然保护地,尤其以风景名胜区为代表,如杭州西湖、武汉东湖、南京玄武湖等国家级风景名胜区,甚至连执行更为严格保护政策的自然保护区也已成为城市自然保护地,如安徽扬子鳄国家级自然保护区。且当下的中国正处于城镇化快速发展的阶段,研究表明,中国中部、东部地区的城市扩张压力更大,此后30年间,卧龙自然保护区、长江自然保护区等自然保护区边界50 km范围内都将有明显的城市扩张现象[6],城市自然保护地的加速形成已经成为中国城市发展中不可避免的趋势。因此,该如何对城市自然保护地进行更为有效的保护和管理,已成为亟待研究的课题。

为更好地迎接这一趋势所带来的新挑战,本研究试图在对全球城市自然保护地研究进行系统梳理的基础上回答如下问题:什么是城市自然保护地?它走过了怎样的发展历程?全球城市自然保护地建设的现状如何?有哪些重要意义使得它的建设是必要的?在它的保护管理中,有哪些经验值得中国借鉴?

1 城市自然保护地的内涵

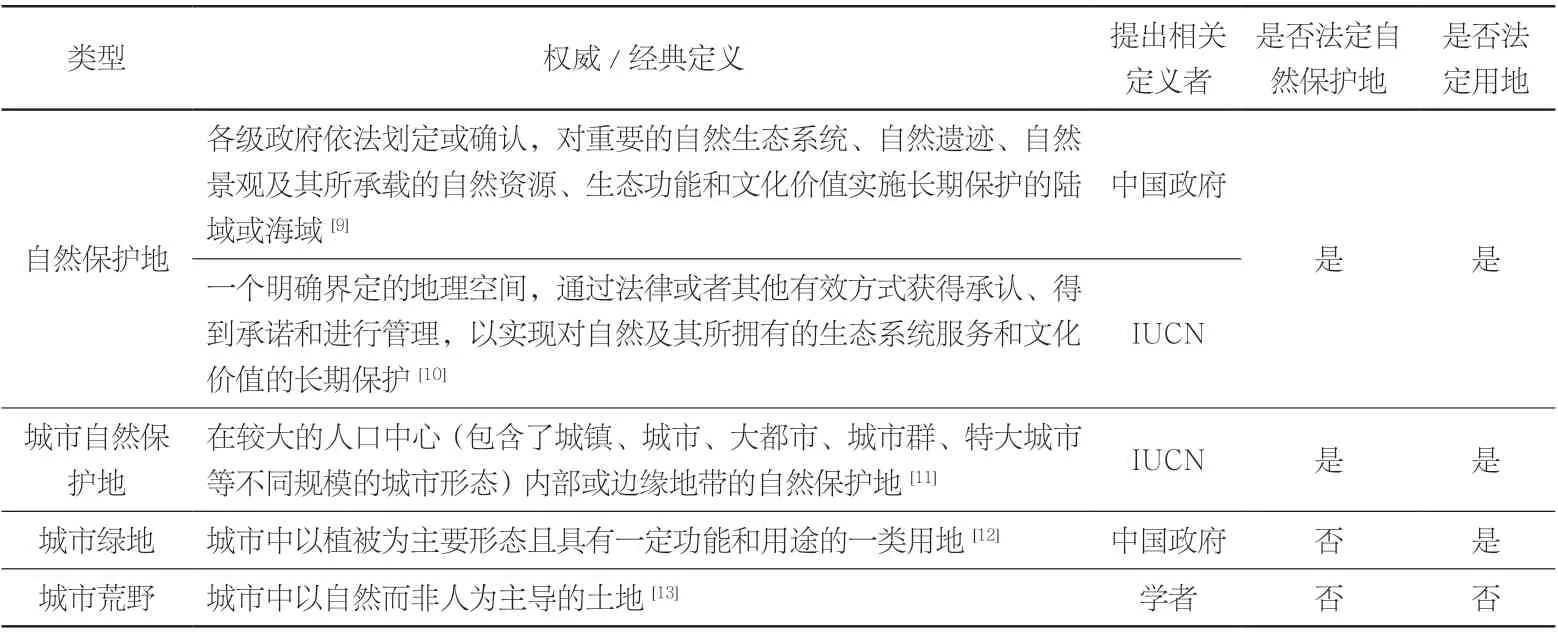

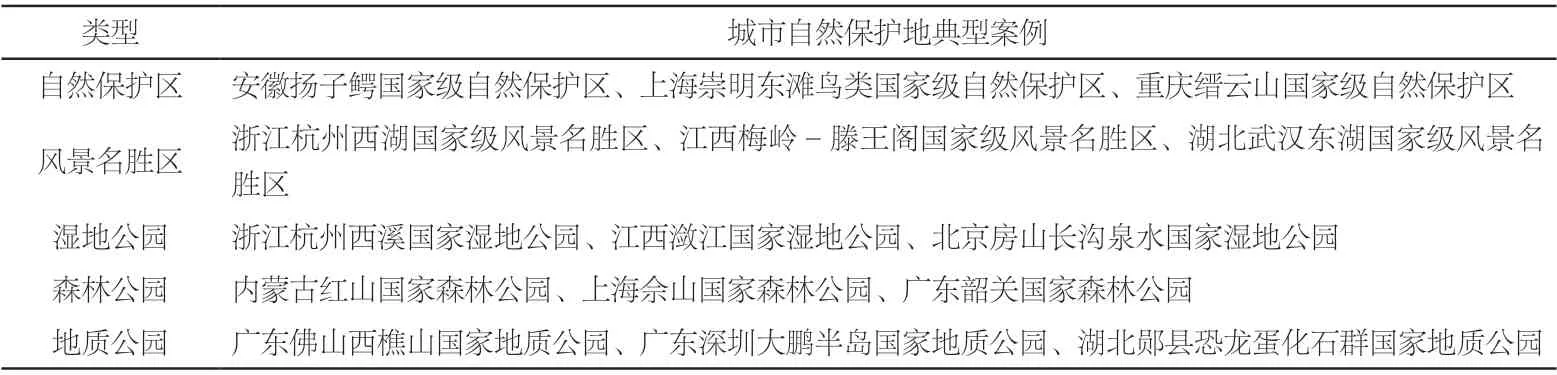

虽然世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)和中国政府对自然保护地的定义在语言表达上有所差异,但均强调了自然保护地的三大属性:具有本底价值、明确的空间范围及受法定保护管理。由IUCN给出的城市自然保护地的定义核心在于明确其所处位置应为城市区域(表1)。其实,在当前的自然保护语境下,城市自然保护地并非独立类型,它可以是IUCN的自然保护地管理分类中的任一类型,也可以是在中国主要自然保护地中除国家公园外的任一类型(表2)。

表1 城市自然保护地与相似土地类型的定义比较[9-13]Tab. 1 The comparison of definitions of urban protected areas and other similar land types[9-13]

表2 中国自然保护地体系中的城市自然保护地典型案例Tab. 2 Typical cases of urban protected areas in China’s protected area system

要精准界定城市自然保护地,还需辨析其与具有相似特征的土地的区别,主要包含分布在荒野地区的传统自然保护地,分布在城市地区的城市绿地(含生态公园、郊野公园等城市自然类公园①)、城市荒野等。首先,除城市自然保护地、传统自然保护地外,其他均为非法定的自然保护地,城市荒野甚至只是用于描述土地自然状态的术语,而并非一类法定用地。其次,用于精准描述特定区域自然程度的自然度指数能很好地展现城市自然保护地、城市绿地、传统自然保护地的显著分野[6-9](表3)。城市绿地的建设养护需由人力主导,与自然保护地的管理要求相背离;与传统自然保护地相比,城市自然保护地不仅有访客多、社区及周边居民多样、利益相关者复杂、威胁因素更多且更尖锐等特征,其建立的动机也更为多元、更具社会导向[8]。

表3 城市绿地、城市自然保护地、自然保护地的自然度分级Tab. 3 The index of naturalness of urban green space, urban protected areas and protected areas

2 城市自然保护地的发展历程和现状概况

以往的国际自然保护地运动聚焦于荒野区域,直到十几年前才开始关注城市自然保护地[14]。虽然相关研究和实践起步较晚,但也得到了蓬勃的发展,这是由现实因素决定的,即随着城市的不断扩张,截至2000年,全球已有3.2万平方千米的自然保护地“被城镇化”,占全球城市面积的5%,而预计至2030年,与自然保护地邻近的城市用地仍将大幅增长[6]。按照相关定义,将会有越来越多的自然保护地转变为城市自然保护地。

许多国际组织和国家都开始正视这一变化趋势:大自然保护协会(The Nature Conservancy, TNC)持续关注着城市自然,并发布了相关评估报告[15];2012年的世界自然保护大会上以“立足自然保护地重新设计未来城市和相关城市区域:城市,回归自然”为题进行了讨论[16];IUCN于2015年发布了《城市自然保护地概况及最佳实践指南》;2016年的“人居三”(Habitat III)会议通过《新城市议程》,指出自然保护地对于可持续性城市的重要性[17];在瑞典、挪威、奥地利、英国、哥伦比亚、阿根廷等国家,建立城市自然保护地已是常态行为[18]。

目前,全球已有上百个国家城市公园[19]。尽管如此,将城市自然保护地直接界定为一种新的保护地类型并进行命名的情况并不多见,而国家城市公园(National Urban Park)是其中的特例。1994年瑞典通过《环境法》设立的皇家国家城市公园(Royal National City Park)是全球首例[20]。随后,芬兰于2011—2021年共设立了8处国家城市公园[21]。2012年,加拿大设立了本国唯一的胭脂国家城市公园(Rouge National Urban Park),保护了区域内的生物多样性以及沼泽地和原生海滩的生态系统稳定性[22]。

3 城市自然保护地的重要性

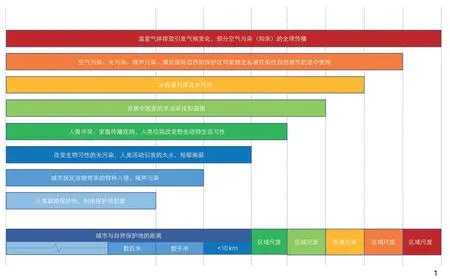

1)建立城市自然保护地是化解城市化负面影响的重要路径。城市化对自然保护地的负面影响明显[23-24](图1),建立起法定的城市自然保护地,并执行严格的人类活动和土地利用管制政策,是应对城市化威胁的有效举措。

图1 城市在不同空间尺度上对自然保护地的影响[23-24]The impact of cities on protected areas at different spatial scales[23-24]

2)城市自然保护地能在城市生态保护中发挥关键作用。城市是物种多样性的热点地区[25],建立城市自然保护地是在城市中保护生物多样性和自然景观特征的有效手段[26],它还能为城市居民提供多种生态系统服务[27],促进公民的健康和福祉[28]等。

3)建立城市自然保护地是加强自然保护事业的契机。自然保护事业的发展有赖于人类与自然保持联系的能力[29],而城市自然保护地显然可成为加强人与自然联系最重要、最直接的纽带。此外,城市自然保护地将大量增加,一方面,城市区域中具有较高自然保护价值但尚未进行有效保护管理的空缺将有可能被新设立为自然保护地,另一方面,城市的扩张将使更多的传统自然保护地向城市自然保护地转变。

4 城市自然保护地管理的国际经验

由于城市自然保护地与城市人类活动间存在紧密联系,无法对其进行“孤岛式”保护,因此既往对自然保护地的保护管理经验并不完全适用,探寻更为科学的新管理模式更为重要[30]。国外学者们主要从认识、行政、资金、社会4个层面总结城市自然保护地的管理措施。

4.1 认识层面:加强本底研究,适应未来需求

国际经验强调以科学研究为支撑来促使对城市自然保护地认知水平的全面提升。相关研究主要从3方面展开:1)城市自然保护地的面积规模、空间分布等本底信息的研究;2)与传统自然保护地的差异性研究,城乡居民存在对环境保护成本与效益诉求的显著差异[31],城市自然保护地保护与发展的矛盾更突出且管理更复杂[32];3)保护管理模式研究,其挑战在于打破将人类排除在外的传统模式,建立起人类融入并使自然保护与社会、经济发展相协调的全新模式[18],同时,建立起动态调整机制,为适应未来需求不断更新保护对象、目标和理念,而不仅是保护当前确定的价值[25]。

4.2 行政层面:法律政策保障,管理手段灵活

城市自然保护地面临着比传统自然保护地更大的发展压力,因此更依赖行政治理的作用,目前国际实践中的主要经验有:1)俄罗斯、德国、意大利等国家通过法律、政策等为城市自然保护地提供管理依据和保障[33-34];2)采用更具针对性的空间规划制度,如俄罗斯将城市规划中的精明增长制度与国家公园网络规划结合以寻求保护与发展平衡的规划技术,以及保护优先排序规划,采取不同管控措施的区划制度,都是此类空间规划制度的代表[35-36];3)避免一刀切的指导方针,如印度的战略适应性管理(strategic adaptive management, SAM)[37],美国东南部、中西部地区的差异化土地利用[38]等;4)管理权下放并与属地政府共治,如加拿大胭脂国家城市公园形成了城市管理当局与自然保护地管理机构共治的新模式[36]。

4.3 资金层面:活用经济激励,重视市场交易

相对传统自然保护地而言,城市自然保护地位于经济繁荣区域,运用经济手段调控更具优势,能规避行政效率低下的短板。更有学者认为应最大限度减少政府监管,通过市场公平竞争来进行保护地的生态系统管理[39]。激励碳封存、增加生态农产品市场价值、应用经济评估方法等是城市自然保护地管理常用的市场化手段[37,40]。土地私有制度是城市规划发展中阻碍自然保护目标实现的巨大障碍[41],为破解这一难题,既保护私有产权又具有更大灵活性和效率的替代性手段需要被采用,如可交易发展权(tradeable development rights, TDR)、购买发展权(purchase of development rights,PDR)及基于经济成本测算和平衡的规划方法模型等[42-45]。

4.4 社会层面:吸纳各方参与,强调自然教育

城市自然保护地与人类的联系更广泛、高频,其保护管理成效也更有赖于公民素养,因此需加强公民自然保护意识的培养,并吸纳多方力量参与。提供自然体验和自然教育的机会是培养自然保护意识的重要举措[29,46]。而地方社区、规划当局、保护地管理人员、土地所有者等多方的共同努力是确保城市自然保护地政策有效施行的必要条件[37,47]。萨尔茨堡全球研讨会的地球公园论坛(Salzburg Global Seminar’s Parks for the Planet Forum)是多方参与及自然教育的典型案例,它发挥了全球先导作用,不仅与IUCN共同领导了致力于提供自然体验机会的“自然为所有人”(#NatureForAll)活动[16],更汇聚了自然保护、公共卫生、规划设计、教育、经济等不同学科的权威人士,探讨自然在人类健康、福祉、安全和全球繁荣中发挥关键作用的可能。

5 中国城市自然保护地研究的思考方向和可能路径

5.1 思考方向

虽然起步较晚,但城市自然保护地的相关国际研究还是取得了丰硕的成果,基于认识、行政、资金、社会4个层面形成的经验也颇值得学习和借鉴。但海外的经验对于人口总量大、土地权属复杂、社区问题突出、城镇化进程迅速的中国有多大的适用性,还需要深入探讨。中国在城市自然保护地领域的研究至少应该明确回答以下问题。

1)中国城市自然保护地的本底情况如何?在规模和空间分布方面,目前有多少城市自然保护地?随着城镇化水平的不断提高,生物多样性热点地区与自然保护地面临着来自城镇发展的多大压力,哪些区域的压力更为突出,未来将可能形成多少城市自然保护地?在基本特征方面,中国城市自然保护地在保护、管理和发展等方面具有怎样的特征,面临何种挑战?中国自古就有的山水城市建设智慧能给城市自然保护地管理提供多少经验?显然,亟待开展更具体、更精细的中国城市自然保护地的本底研究。

2)在建立国土空间规划体系的大背景下,城市自然保护地该如何融入“三区三线”的划定与建设?城市自然保护地虽天然隶属于“生态保护红线”的范畴,但它往往与城市开发边界密不可分,甚至地处城镇空间的核心区域。从景观生态学视角出发,城市自然保护地和城市绿地都是城市区域中的绿色斑块,在构建城市景观格局、维护城市生态安全等方面发挥同等重要的作用,但二者执行差异化的管理措施,且归属不同的管理部门。这是否给城市生态空间的整体保护带来挑战,该如何将隶属于不同管理语境下的二者进行协同保护?还需要进行更多元、更深入的思考。

3)在建立“以国家公园为主体的自然保护地体系”的大环境下,中国的城市自然保护地该如何定位?一方面,中国已全面开展自然保护地体系建设的国家战略,形成了以国家公园为主体、自然保护地为基础、自然公园为补充的自然保护地体系;另一方面,作为法定用地类型的城市绿地受到以《城乡规划法》为代表的法律文件的保护和管理,在城市生态格局中发挥重要作用。城市自然保护地虽严格区别于城市绿地,但与传统自然保护地相比,又和人类活动有更多纠葛,它在中国自然保护地分类体系下如何进一步细分,又该有何种法律定位,是否应执行独特的管理措施?显然需要推进更广泛、更周密的研究。

5.2 可能路径

5.2.1 以科学研究促认识提升

全面提升对城市自然保护地的认识水平是开展有效保护管理的先决条件,应重点加强以下3方面内容的研究。

1)中国城市自然保护地的本底调查研究。明确中国城市自然保护地的数量、面积、类型、空间分布、时空演变等基本特征,预测发展趋势;明确其保护对象、保护价值、保护目标、承载功能等保护特征;明确其管控区划、管护措施、管护绩效等管理特征;明确其访客规模、社区发展、土地利用等发展特征等。

2)中国城市自然保护地与传统自然保护地的差异性研究。在本底调查研究的基础上,识别二者的保护差异、管理差异、发展差异,在维护国土生态格局安全、构建城乡绿色空间体系等方面的功能差异,以及二者的访客、社区居民在人口学特征和使用需求上的差异。

3)中国城市自然保护地保护管理模式研究。在本底调查研究、差异性研究的基础上,推导城市自然保护地区别于传统自然保护地的独特的管理目标、定位和需求,探索其保护管理与城市发展、城市生活相融的模式。

5.2.2 以多种途径促行政治理

有效的行政治理是实现城市自然保护地科学保护管理的关键,应重点加强以下3方面的行政能力建设。

1)城市自然保护地的法律定位。通过法律、政策等明确城市自然保护地与传统自然保护地的区别,确立其法律地位,依据其本底特征设计更具针对性的独特管理措施。

2)空间规划制度。对外强调城市自然保护地边界与城镇开发边界的协同,利用其对城市用地扩张方向和产业分布、人口集聚、空间形态等的约束性,建立起其与城市协同发展的规划制度。在城市自然保护地边界内,则建立起统筹保护需要、社区发展诉求、访客需求,并兼备落地性和可操作性的管控区划制度。

3)属地政府共治制度。管理权适度下放,由各级自然保护地主管部门执行监督权或管理权、自然保护地管理机构进行具体管理,共同负责实现保护管理绩效;由属地政府负责协调城市建设、经济和社会发展需求;形成多方共同治理的模式以实现保护目标。

5.2.3 以市场手段促资金保障

施行高效、可行的市场手段能为城市自然保护地保护管理奠定坚实的物质保障基础,应重点加强以下3方面的市场管理手段应用。

1)面向土地管理的市场手段。城市自然保护地靠近城市区域,土地价值高、权属更复杂,传统自然保护地常用的征用、征收、租赁等方式难以适用,应开发更具现实意义的以发展权置换、转移为内核的市场工具。

2)叠加城市区位附加值的保护绩效激励手段。应综合考虑城市自然保护地的区位条件、管护难度及在维护城乡生态安全格局上发挥的直接作用,在生态保护市场的制度安排中进行城市区位附加值的加权,以激励属地政府、社区居民的保护意愿和积极性。

3)开发经济成本测算的评估工具。融入市场思维,开发综合考虑自然保护绩效和经济成本测算的评估模型,在城市自然保护地政策制定、管控措施谋划、保护管理实践中广泛推广,科学地选择最优方案。

5.2.4 以国民教育促社会参与

开展自然教育能促成自然保护的广泛社会参与,是确保城市自然保护地可持续发展的关键,应重点加强以下3方面的科普教育引导。

1)创造更多的自然体验机会,培养国民的自然保护意识。在严格保护的前提下,利用毗邻人口集聚中心的优势,依托风景名胜区及各类自然公园创造更多的作为国民福利的自然体验机会,以激发国民的自然情感,培养其自然保护意识。

2)建设贯穿全教育阶段、全年龄段的自然教育体系。依据城市人口众多、教育阶段完备的特征,在学前教育、初等教育、中等教育、高等教育等不同教育阶段建设自然教育类课程,在成人教育、职业教育、老年大学等技能提升培训和兴趣培养中将城市自然保护地的相关知识引入。

3)吸纳多方力量共谋自然教育发展。整合城市自然保护地管理部门、科研院所、环境友好型组织和企业、社区、个人等多方力量,提升城市自然保护地的自然教育水平,使市民的日常观光、游憩休闲、文化体验行为潜移默化地上升到自然教育、文化自信教育的高度。

6 结语

中国是实施自然保护的大国,自然保护事业已取得了全球瞩目的成绩,保护地总面积已占国土陆域面积的18%。在生态文明建设的大背景下,“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”国家战略正稳步推进,自然保护事业的发展迎来新的契机。但当下的中国又处于新型城镇化建设的关键时期,人口城镇化率已达63.89%,并仍将继续提高,显然,未来将有越来越多的城市自然保护地涌现,它在自然保护地体系中所占的比重将在较长的一段时间内持续增大。城市自然保护地是否能够得到有效的保护和管理,在一定程度上决定了新时期自然保护事业能否健康发展。但目前中国的研究多集中于传统自然保护地,与城市自然保护地相关的研究还较为薄弱,亟待更多的学者加入探讨。本研究是对国际城市自然保护地研究与实践的系统总结,对中国未来研究提出的探索方向和可能路径仅是笔者的初步思考,希望它能起到“抛砖引玉”的作用,为中国自然保护事业贡献绵薄力量。在生态文明新时代,中国城市自然保护地研究必将为“城市化世纪”下的国际自然保护界持续贡献中国智慧。

注释(Note):

①根据《城市绿地分类标准》(CJJ/85—2017),城市中的自然类公园隶属于公园绿地或区域绿地。

图表来源(Sources of Figure and Tables):

图1由作者根据参考文献[23][24]绘制;其余图表均由作者绘制。