正确处理技术、教学法和新常态三者关系:后新冠疫情时代高等教育的挑战

[葡萄牙]克莱西·拉潘塔 [瑞士]卢卡·博图里 [澳大利亚]彼得·古德伊尔 [西班牙]卢尔德·古尔迪亚 [加拿大]玛格丽特·库尔 肖俊洪 译

【摘 要】

新冠肺炎大流行是一个对教育,尤其是高等教育的认识进行重新思考的机会。由于这场大流行病所造成的全面危机,尤其是所谓应急远距离教学的开展,各级各类教育工作者不得不重新思考他们的角色、支持学生完成学习任务的方法,以及如何把学生看作是自我组织学习者、积极公民和自主社会能动者。我们发表在本刊的前一篇文章试图总结和分享一些专家的建议,帮助普通高校教师适应在线教与学。作为该文续篇,本文旨在回答以下问题:普通高校教师已经经历了突发、不得不为之的在线教与学,这种经验如何能有助于弥合今后在线与面授教学的距离?受访的四位专家(同时也是本文合作者)一致强调高等教育的教学法理论化而不是数字化,认为战略决策是后新冠大流行时代教育实践的核心。本文回顾过去一年发表的文章,并分析受访专家对研究问题的看法,结果表明,在应急远距离教学过程中“被迫”使用数字技术教学这种情况有可能渐渐变成数字和非数字工具和方法的和谐融合,以促成更加主动、灵活和有意义学习的发生。

【关键词】 应急远距离教学;在线教与学;高等教育;后新冠疫情时代;教学法;数字技术

【中图分类号】 G420 【文献标识码】 B 【文章编号】 1009-458x(2022)3-0026-16

导读:对教育数字化的呼唤由来已久,早在新冠疫情之前这种呼声已经不绝于耳。因新冠肺炎大流行而生的“应急远距离教学”更是成为教育数字化的“催化剂”。在很多人看来,后疫情时代教育必然进入一个新常态,而这个常态最主要的象征就是数字化。我曾著文对这种偏激的新常态观进行全面批判。①②教育(“旧”)常态是什么?这个常态一无是处吗?如果不是,那么它的优劣体现在哪些方面?比如,仅是因为不能面授教学所以需要新常态吗?倘若如此,是不是意味着一旦疫情结束,新常态也就“寿终正寝”了?换言之,时下人们津津乐道的教育新常态是因为客观环境变化驱动的,还是我们因“旧常态”的弊端而主动谋之,抑或是两种因素兼而有之——借新冠疫情“颠覆”教育常态之机探索旨在解决“旧常态”固有缺陷的新常态?从目前教育领域“主流”话语氛围看,居多强调客观环境变化(包括认为数字化社会是未来社会新常态)因而教育需要数字化,数字化即是教育新常态。也有学者基于“旧常态”弊端阐述新常态愿景,他们不否认数字技术对教育的促进作用,但不认同数字化是解决所有教育问题的灵丹妙药。本刊“国际论坛”的一些文章持这种观点。①还有一部分学者认为现在正是借(新冠疫情)机探索教育新常态的好机会——这正是本文的初衷:“普通高校教师已经经历了突发、不得不为之的在线教与学,这种经验如何能有助于弥合今后在线与面授教学的距离?”

虽说传统上远程在线教育不是普通高校的在行领域,但是,尤其是随着慕课运动的风起云涌,很多普通高校强势控制话语权,甚至霸道地否定远程在线教育界过去几十年的丰硕研究成果和丰富实践经验,试图重构“理论”、重定“规则”。②这种“无知”或“傲慢”的结果之一是一场疫情使很多普通高校措手不及,至多是仓促上阵,虽然它们的数字化程度普遍远远高于传统远程教学机构。毋庸讳言,普通高校能够从这场疫情中学到什么——这是一个很具现实意义的课题。

本文首先简要分析疫情期间开展的“应急远距离教学”与传统远程教育机构的在线教学的不同,以帮助读者更清楚地看到前者的不足。在接着的文献回顾中,文章主要分析过去一年围绕“教师对从面授转向在线教学应急之举的反应以及这种转变是否对他们的隐性和显性教学模式和策略产生积极影响”的研究成果和学生方面对“應急远距离教学”的态度。“本研究概况”一节则阐述本研究的理据。的确,不可否认长期以来普通高校有一些远程在线教育“独行侠”,但是“他们的努力很少足以带来大规模可持续变化”,因此当下正是研究如何“扩散创新”的好时机。本文有五位作者:葡萄牙新里斯本大学(Universidade Nova de Lisboa)高级研究员和西班牙加泰罗尼亚开放大学(Universitat Oberta de Catalunya)的辅导教师克莱西·拉潘塔(Chrysi Rapanta)博士,瑞士意大利语应用科学与艺术大学(Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI)教授卢卡·博图里(Luca Botturi)博士,远程教育老将、我二十年前就开始拜读其论著、悉尼大学(University of Sydney)教授彼得·古德伊尔(Peter Goodyear),加泰罗尼亚开放大学副教授卢尔德·古尔迪亚(Lourdes Guàrdia)博士,加拿大萨斯喀彻温大学(University of Saskatchewan)副教授玛格丽特·库尔(Marguerite Koole)博士。除了第一作者外,其他四位也是本研究访谈的专家对象,他们都是远程在线教育的实践者和研究者,而且居多还是普通高校教师,因此对很多问题有比较深入、客观和全面的认识。

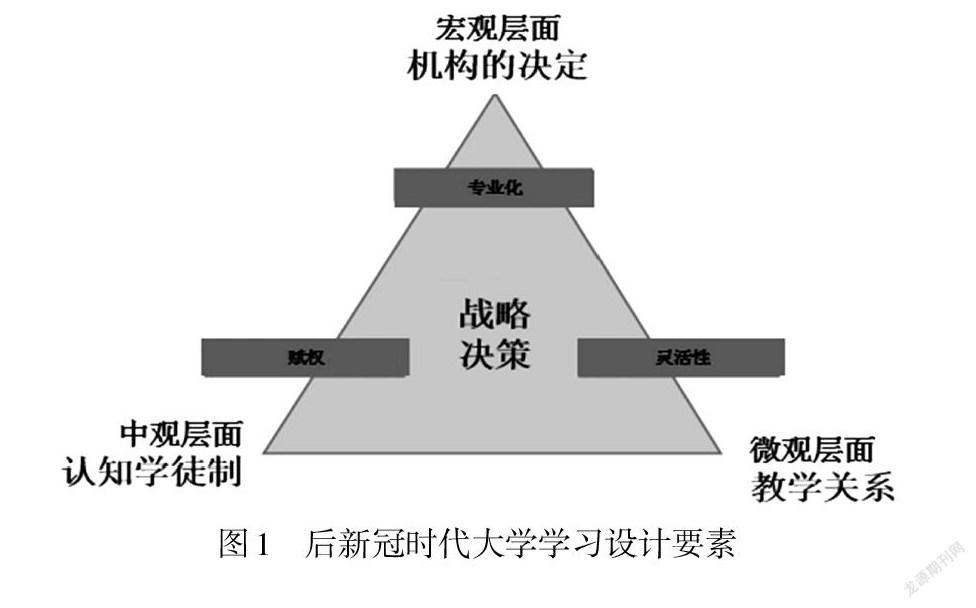

专家访谈以电子邮件形式进行,随后专家们还进行讨论、修改和评论,围绕五个方面畅谈他们的见解:后新冠疫情时代数字技术和远程学习在普通高校的角色、经历了“应急远距离教学”之后普通高校教师对自己和自己角色的评价(身份变化)、后新冠疫情时代的学习考核、如何促进学生自我调节学习和远程在线学习能给普通高校教师哪些方面的启示。这五个访谈主题都不是空穴来风,而是基于此前(尤其是过去一年)的研究发现以及全球高等教育现实而提出的,比较有针对性和代表性。专家们的观点可以从四个方面进行归纳:灵活性、赋权、专业化和战略决策(宏观、中观和微观)。文章最后一节的标题是《实现高等教育数字化还是高等教育技术应用“教学法理论化”?》“即高等教育政策制定者、设计者和教师应该强调创新学习的‘硬’技能还是‘软’技能?换言之,后新冠疫情时代的挑战是如何使高等教育机构更加数字化还是应该如何根据教学法理论准备和指导高等教育课程?”显而易见,作者们支持用教学法理论指导高等教育(数字化)发展。

2021年7月,教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》。此前“互联网+教育”这个中国特色概念已经是近年国内学界一个热门研究主题,我希望本文有助于我们从新的视角认识“教育新型基础设施”与教育质量的关系或者说互联网与教育的关系。

衷心感谢五位国际同仁对本刊的支持和信任!(肖俊洪)

一、引言

新冠肺炎大流行是一个对教育,尤其是高等教育的认识进行重新思考的机会(Ashour, et al., 2021; Jandri , et al., 2020; Peters, et al., 2020)。虽然学界对于高等教育未来愿景各执一词,颇有争议,但是“没有什么比回到常态更糟糕”(Roy, 2020)——这种观点越来越得到认可。尽管(面对新冠疫情——译者加注)教师、教育管理者和机构准备不足、困难重重,总的来看,当下我们对创新以及此前已经出现但不如现在明显的新学习机会持开放态度。由于这场大流行病所造成的全面危机,尤其是所谓应急远距离教学(Emergency Remote Teaching,ERT)的开展(Hodges, et al., 2020; Xie & Rice, 2021),各级各类教育工作者不得不重新思考他们的角色、支持学生完成学习任务的方法(Rodríguez-Triana, et al., 2020; Nordmann, et al., 2020)以及如何把学生看作是自我组织学习者、积极公民和自主社会能动者(Council of Europe, 2016, 2018)。学生,尤其是教师都必须重新学习才能适应这种转变。郝兰德尔(Hollander, 2021)颇有见地地指出:“(新冠肺炎)大流行正在把高等教育送去回炉学习。”(意即师生必须重新认识高等教育——译注)

虽然ERT与在线教与学(Online Learning and Teaching,OLT)(更加通用的术语是在线教学或在线学习——译注)鲜见共同之处,与基于因特网的远程教育的共同点更少,但是它们有一个共同特点,即运用数字技术开展教学。谢和赖斯(Xie & Rice, 2021)对此的归纳很中肯,指出ERT和OLT的定义、目标、设计过程、教学传送方式或融合技术的方法等均不同。ERT指的是因应危机而采取的临时转变(Hodges, et al., 2020),其目标是提供“一种可靠、临时、快速和稳定的”教学机会以及发挥教学能供性的机会(Mohmmed, et al., 2020, p. 2);可以预见没有时间准备在线活动和材料,而由于缺乏支持和资源,包括时间不足,居多以同步课堂教学形式开展(Manfuso, 2020)。

相比之下,OLT是运用电子媒介的远程教育的一个分支,如果做得好,是在充满活力和精心设计的学习环境下开展的(Keengwe & Kidd, 2010)。它提供一个周密考虑的学习生态系统(Manfuso, 2020),通过对恰当融合同步、异步和独立学习活动的独特课程进行精心设计,提高学习的灵活性和提供更好的学习机会(Anderson, 2008)。而远程教育,特别是基于因特网的远程教育指的是“基于机构的正式教育,学习小组成员身处异地,通过互动式电信系统把学习者、资源和教师联系起来”(Schlosser & Simonson, 2009, p. 1)。加里森(Garrison, 2009)认为,传统(校园式)和远程高等教育均受益于OLT实践,以此创新其教学范式和方法,因为OLT强调主动、协作和社会建构过程。OLT和远程教育的这种不同有助于我们了解ERT何时仅是从面授向在线教学的转变或何时体现从解说性向互动式教与学转变(Moorhouse & Kohnke, 2021)(原文的“在線教学”只是一种普通表述,不是一个术语——译注)。

另一个需要考虑的问题是,应急转而采用在线教学过分强调其“远距离”特点,因为受疫情限制必须避免面对面接触。但是,基于技术的教学的其他特点却没有得到应有重视,虽然它们不同程度地体现在普通高校教学实践中。这可能是因为它们的融入程度还没有达到可能或应该达到的程度。比如,混合式学习(Garrison & Kanuka, 2004)和翻转课堂(O’Flaherty & Phillips, 2015)把课堂学习时间与课外富有成效学习结合起来。这些方面可以轻而易举地被结合到纯在线互动式教学中,用动态的同步活动(包括分组讨论)代替“课堂”时间,用分组异步活动和个人作业代替“课外”时间。但是,由于新冠疫情之前高等教育系统数字化程度不高以及(数字化)教学方法研究不足,这些特点难以顺利转移到ERT中。相反,从面授教学向ERT的转变常常被视为“颠覆性的”(Iglesias-Pradas, et al., 2021; Wyatt-Smith, et al., 2021)、“侵扰性的”(Watermeyer, et al., 2021)、“灾难性的”(Dhawan, 2020)和“不受欢迎的”(Watermeyer, et al., 2021)。

学界对实施ERT反应不一,这是我们发表在《后数字科学和教育》(Postdigital Science and Education)上第一篇文章的灵感之源(Rapanta, et al., 2020)。该文旨在归纳和分享一些专家建议,以帮助校园式大学(为符合汉语表达习惯,下文统称“普通高校”——译注)教师适应在线教与学。一年之后的今天出现新一轮的反应不一,从“终于回到从前,咱们忘掉这个令人讨厌的时期吧”到“这些是我们学到的经验教训”两种极端以及中间的各种反应。不管对未来有何期待,这些都可能有助于提高教育质量。诚如安德森(Anderson, 2021)所言,“危机”这个概念可以被大权在握者和想保护自身既得利益者用于强迫人们在两个截然不同的选项中取其一,比如“校园式”或“在线”教学。这种做法模糊了更加细致和综合性的选项。本文综合了针对后新冠疫情时代面授和数字提升的大学教学而提出、理据充分的学习设计建议和反思,旨在扩展我们集体的“回旋余地”(Anderson, 2021, p.4)。

二、文献回顾

由于新冠肺炎大流行以及随后封校停课,我们有必要超越常规,理解教师的各种角色,包括数字和教学资源的积极、有创意能动者和协调者以及把资源融入有意义的教与学实践中(Dam a, et al., 2021)。因此,过去一年大量研究聚焦教师对从面授转向在线教学应急之举的反应以及这种转变是否对他们的隐性和显性教学模式和策略产生积极影响(Jandri , et al., 2020; Peters, et al., 2020; Sangrà, et al., 2020)。

挪威有一项有趣的研究。虽然该国在推进教育数字基础设施建设方面居于领先地位,但也面临教师数字化能力不高的窘况(Dam a, et al., 2021)。研究者在因新冠肺炎封校而开展远距离教学的第一个月对171名大学教师进行在线调查,了解他们开展在线教学的体验、挑战和对学习者的感知影响。根据教师采用在线教学方法、软件和从他人处获得有用支持的情况,对量化数据进行分析并归纳三种类型教师:使用程度低、使用程度中等和使用程度高。量化分析表明,使用程度低者(36.7%)往往表现出重复、不具变革性的能動性,在新环境下重复现有做法;使用程度中等者(55.2%)更能因应具体情况表现出务实—评价的能动性,承认技术代替常规实践的用途(有用性),但不认为能够引领新实践;使用程度高者(仅有8%)则表现出着眼未来、具有变革性的能动性。

谢勒等(Scherer, et al., 2021)开展的是一项大规模调查,来自64个国家的1,144名教师(后来仅保留740人)参加调查,其中大多数(80%以上)来自欧洲国家。调查表改编自经过验证的《技术—教学法—内容知识(TPACK)自我效能感量表》(Archambault & Crippen, 2009)(T=technological,P=pedagogical,A=and,C=content,K=knowledge——译注),以适合OLT环境使用,着重了解大学教师在线教学准备程度与教学法和学科内容相关的方面,比如对基于技术的学科内容的信心(TCK,比如在在线环境下实施课程)、基于技术的教学法知识(TPK,比如运用不同方法在线教学)和基于技术的教学法学科内容知识(TPCK,比如使用技术预测学生技能或对某一个主题的掌握情况)。该研究发现大学教师在线教学准备程度有三种类型:(a)准备程度低,涉及个人和环境准备程度项目的得分低;(b)准备程度不稳定,TPCK自我效能感和感知在线临场得分低,但是感知机构支持得分高;(c)准备程度高,所有项目均得高分。不同类型取决于各种特点,比如先前在线教学经历、向在线教学转变的准备天数以及随后实际在线教学天数。研究发现,对OLT越是投入的教师越觉得对这种转变有更好的准备。

多米勒等(Daumiller, et al., 2021)在德国的调查也是使用在线问卷方法,但调查对象包括教师和学生。共有80位教师回答了问卷,其中80%以上先前没有或很少有在线教学经验。703名学生回答了问卷。教师调查内容主要涉及教学成就目标,包括学习取向(如“我想不断提高我的能力”)、表现(形象)取向(如“我想被视为有能力的人”)、表现(形象)回避取向(如“我想避免被视为没有能力的人”)和工作回避取向(如“我想尽可能少干活”)。教师对于突然改为在线教学的态度不尽一致,包括把它看作是威胁、积极挑战或发展能力的机会。总体看,研究发现感知积极挑战和感知发展能力的有用性平均分高于感知威胁,表明参加调查的教师对这种转变的态度总体上是正面多于负面。此外,教师的学习取向目标与感知积极挑战和机会存在正相关,表现(现象)回避和工作回避目标则与感知威胁相关。感知威胁也与倦怠程度高和学生对教学质量的差评相关。

这方面的研究并不局限于欧洲。马雷克等(Marek, et al., 2021)采用混合方法调查了413名教师,其中绝大多数(90.2%)来自亚洲。多米勒等(Daumiller, et al., 2021)的研究对象先前居多没有在线教学经验,相比之下,马克雷等的研究中近一半(46.9%)表示疫情之前在课堂上除了PowerPoint幻灯或与学科相关的软件外还使用过在线技术。此外,这种先前经验能预测他们在疫情期间转而开展在线教学时的方便和舒适程度。另一个有趣的研究发现是不足一半的教师使用学校提供的学习管理系统,大多数选择使用可以在线上获取的各种各样其他技术。在回答开放式问题时,他们强调适应能力和认真计划的必要性,表现出一种根据实际情况“采取必要措施”服务学生的态度。阿舒尔等(Ashour, et al., 2021, p. 12)则在阿拉伯联合酋长国近50名高等教育专家(大学管理者和教授)中进行了一项在线调查,结果表明几乎所有人都有信心在线学习“已被广泛采用且在今后能对高等教育做出更大贡献”。

至于学生方面,研究结果褒贬不一,有的针对ERT不好的一面,有的则是反映其好的一面。比如,丹尼尔斯等(Daniels, et al., 2021)的研究呈现“不好的一面”的情况。该研究调查就读于加拿大大学不同学科的98名学生,以了解:①学生的成就目标(掌握取向、掌握回避取向、表现取向和表现回避取向);②他们的行为、情感和认知投入;③他们对作弊和成功的感知(注意:虽然①和②使用的是两份经过验证的多项选择量表,但是③使用研究者自编的两份里克特量表)。学生对照两种情况作答:过去的情况(开展ERT之前的学期)和现在(调查时)的情况(ERT的第一个学期)。分析显示学生的成就目标、投入和对成功的看法等项目的得分在ERT学期显著下降,而对作弊感知的得分却上升。阿吉莱拉-赫尔米达(Aguilera-Hermida, 2020)的研究结果与此相似,该研究采用混合方法研究北美大学270名学生,旨在了解他们在新冠肺炎期间对教育传送方法的态度、感情和动力,感知行为控制以及感知挑战和积极的方面。研究结果清楚地表明,对进行远距离学习对绝大多数学生而言是一种令人讨厌的体验,学生们声称在线学习比面授教学更难,动力更小,这主要是因为获取完成作业所需资源的机会有限和缺少与老师交流的机会。至于积极的方面,跟教育体验无关,指的是在家的时间多、上学的时间少。

与上述两项研究(Aguilera-Hermida, 2020; Daniels, et al., 2021)的负面结果相比,有研究证实疫情居家期间学生学习表现比以前更好。比如,伊格莱西亚斯-普拉达斯等(Iglesias-Pradas, et al., 2021)比较西班牙电信工程学生疫情期间和前几年的学习成绩,包括量化(43门本科课程的成绩)和质性数据(课程负责人对开放式问题的回答)。他们发现与前两年相比疫情第一年(2019—2020)学生成绩显著提高,并把这种积极结果归因于机构因素,比如教育机构在技术基础设施、教师与行政人员之间非正式交流渠道和机构在允许教师快速决定采用何种工具、设计和策略上呈现的半去中心化结构等方面的准备工作已经做得很好。戈帕尔等(Gopal, 2021)在印度开展一项大规模研究,有544名学生参加。研究结果显示教师质量、课程设计、快速反馈和学生期望与学生满意度和表现正相关。澳大利亚的调查数据则显示褒贬不一的体验。学生表示他们重视有更多机会管理自己的时间和有更多形式考核方法供选用,也有证据证明成绩提高了。但是涉及技术上的问题,学生的反馈消极,比如联系教学人员的机会受到限制,教师缺乏使用数字工具所需的足够专门技能(Martin, 2020)。

ERT还导致原来不甚明显的“矛盾说辞”浮出水面,如师生、学生之间和教师之间必须保持社交距离而虚拟学习空间却提高了接触便捷性(Lau, 2020);师生感到倦怠和苦恼,而一些教师则通过提高灵活性和建立积极对话关系应对和预测学生的辍学(Thierauf, 2021);教师缺少(重新)设计课程所需的资源和行政支持,而有证据表明师生的创造性和反应性均得以提高(Chemi, 2020; Cramman, et al., 2021)。

与ERT直接相关、最明显的消极面是经济社会差距暴露无遗,不能享有足够带宽、家庭没有足够设备满足全体成员需要、家里没有合适学习空间或因疫情期间经济拮据而不得不牺牲学习时间以增加工作时间等人士均受到不公平对待(Jandri , et al., 2020; Peters, et al., 2020; Schatzki, 2021)。经济和数字化不平等(Murphy, 2021)更加明显,同样明显的是所谓数字原住民不一定是好的数字学习者(Iglesias-Pradas, et al., 2021)。

三、本研究概况

正是因为师生碰到上述各种困难,2020年我们对教师在开展ERT时采取哪些不同方法支持学习者以及能够采用哪些学习设计策略在线教学进行调查(Rapanta, et al., 2020)。这方面研究很有必要,因为我们观察到学界过分强调OLT的数字化而不是发挥数字能力所必需的教学法知识(Kali, et al., 2011)。2020年的研究结果印证了多年前有些学者的观点(Anderson, 2008; Garrison & Kanuka, 2004),即在线和面授教学的价值观相同,在监控学习过程方面对教师临场和支持的质量要求相同。此外,通过分析专家访谈,我们注意到学习设计技能和活动通常被认为是在线教师教学法知识工具包的一部分,对任何形式的大学教学都适用,因为它们能提供更多优质学习机会。

本研究旨在回答以下问题:普通高校教師已经经历了突发、不得不为之的OLT,这种经验如何能够在今后有助于弥合在线与面授教学的距离?这个问题的理据是:第一,如上所述,ERT未经精心策划,不同于以往从面授转为混合式、在线或翻转课堂的情况,后者是一些普通高校创新战略计划的一部分。因此,因为ERT被说成是OLT,从而导致师生对OLT产生负面观感和害怕。这种消极体验可能导致过分高估“回到常态”的必要性,不认真思考高等教育很多面对面授课方式,包括解说式、一言堂和死气沉沉的板书+讲授等形式是否可以被视为“常态”或可取。第二,根据新冠疫情之前报告的证据,近年高校开展在线和混合式学习的程度明显提升(Conrad & Openo, 2018; Power, 2020)。如果情况属实,我们没有理由不相信这种情况,为什么新冠大流行使很多学校措手不及?一种可能的解释是“机构”(以学校为单位——译注)不是一个恰当的分析单位。在很多学校,远程或在线教育局限于在某一个专业甚至是一门课程中开展,这意味着基础设施有限而且只有少数教师具备设计和实施OLT的能力,即类似于托尼·贝茨所言的最常见e-Learning课程开发“独行侠”方法(Bates, 2000)。贝茨的“独行侠”(创新者和开拓者)是“诱发创新、展示技术的教学潜能和在缺乏机构系统性支持时开展e-Learning必不可少的(人物)”(Bates, 2000, p. 285)。然而,他们的努力很少足以带来大规模、可持续变化。

四、研究方法和发现

本文旨在思考后新冠疫情时代普通高校如何能够涌现出更多具有创新精神的教师以及他们的创新之举如何能够融入机构主流。只要OLT的设计原则和技能得到应用,ERT可以转化为一个机会。我们在2020年调查了大学教师必须掌握哪些基本学习设计教学法知识才能胜任在线教学。本研究以专家意见形式进一步验证这种知识,专家针对今后可能采取哪些措施凭借开展ERT的经验改革大学教学局面提出建议。

本研究采用2020年研究的方法和结构,尤其是我们再一次采用的专家访谈方法(Bogner, et al., 2009)被视为适合用于研究新冠肺炎大流行期间及之后不得不开展或强化数字化教与学这个新兴和紧迫主题(Jandri , 2020)。四位专家的挑选是根据他们在OLT领域公认的专业知识和丰富经验做出的(选拔标准详见:Rapanta, et al., 2020)。他们同时是本文合作者,其对访谈问题发表的意见同时呈现,犹如一场专家小组讨论(关于这种形式详见:Asterhan, et al., 2020)。访谈围绕五个问题进行,在向专家说明研究目的之后通过电子邮件开展。他们直至看到本文第一稿时才知道各自观点,并做评论和修改。具体访谈问题如下:

1. 数字技术和远程学习能够在后新冠疫情时代普通高校教育中扮演什么角色?

2. 现在大学教师可能如何评价自己和自己的角色?您认为他们的身份已经如何发生变化/必须如何变化?

3. 后新冠疫情时代学习考核可以如何变化?

4. 对于想提高学生自我调节技能的大学教师,您有何建议?可以设计什么类型的活动以达成这个目标?

5. 总体看,远程/在线学习能使普通高校教师学到什么经验?

第1和第2两个问题是针对目前矛盾情况提出的,即:一方面,全球大学被要求回到原来的面授教学,必要时开展一些混合式活动;另一方面,研究证据表明应该根据师生需要有效混合在线和面授教学实践,两者并存。第3和第4两个问题是基于2020年研究发现提出的(Rapanta, et al., 2020),考核方法和学生自我调节技能是专家访谈中涌现出来的中心主题。第5个问题旨在强化已有知识,2020年我们想了解普通高校教师如何能够转变为在线教师,增强其教学临场,本研究反过来了解在线教学如何能够成为后新冠疫情时代普通高等教育实践的永恒学习资源。

以下是专家对各个访谈问题的看法。访谈阶段专家们各自回答访谈问题,随后组织专门讨论,一起对这些回答进行讨论。下面加着重号部分是专家回答访谈问题的要点。

问题1:数字技术和远程学习能够在后新冠疫情时代普通高校教育中扮演什么角色?

卢卡·博图里(下文简称“E1”):新冠期间的(教学)经历推动高等教育教与学的数字化。教师发现他们能够在线教学,管理者对基础设施和支持服务做出投入,学生调整学习方式和期望,师生大多数适应新情况,但也明白在线远程学习,至少从ERT体验看不是最佳选项,不能与面授教育媲美。比如,非正式和小组讨论大大减少,学习评价更加不公平(也更容易作弊)。然而,这种教学有其独特能供性:组织灵活、减少出行、反复观看教学视频等。

我认为现在的目标是保留行之有效的做法并无缝融合到面授教育中。融合不是取决于工具(现在不缺工具)和个人技能,而是取决于学术策略(开拓性或应急之举应该成为主流)、合适的课程计划和课程设计,包括同步/异步学习、评价方法等方面的重要决策。

是否无缝融合主要取决于对以下问题的看法:面对面相遇真正的增值是什么?是校园经历?是学生活跃的课堂?还是能够获取的资源?不同大学、不同学生群体对这些问题的回答(可能)不同。

彼得·古德伊尔(下文简称“E2”):可以如何颠覆原来的教学习惯?与ERT相关的发展改变了我们对此的认识。我想我们首先必须承认这一点。曾经看似唯一或最自然的教与学模式突然出状况,其他模式成为可能,有时还很有用。我认为这种变化一定程度上跟教育实践对实物基础设施的依赖有关,尽管几乎没有人承认这一点。一旦改变基础设施,似乎捆绑在一起的很多现行做法突然间便“松绑”了。与此相关的是,我们也看到大学教师和领导正在苦苦寻找用于讨论该干和不该干什么的语言和概念,即向前发展。如“校园式”(面授——译注)、“在线”和“混合式”实际指什么?“远程学习”中的距离又是什么?如有些教师说用Zoom上课比面授课更加“面对面”。

学生现在知道大学以更加灵活方式运转并不是那么难的事情,它们实际上能够使教学安排适合学生生活,而不是要求学生围绕学习安排生活。我认为这将是产生重大影响的变化之一。因为相当数量的学生更加成熟(不是“中学毕业后直接上大学”)、有家室和工作和(或)需要更灵活的学习模式,我认为我们可以把这种情况看成是一个重要变化。简而言之,我认为学生对更加靈活教育机会的要求意味着数字技术和源于远程开放灵活教育的方法将继续发挥更大作用。

卢尔德·古尔迪亚(下文简称“E3”):新冠肺炎无疑正在加快教育数字化转型。面授教育正在采用ICT发挥核心作用的教与学新模式。在线进行或主要由技术支持的教与学将与面授模式相结合,或许会考虑大规模使用技术,把它视为所有专业具有战略性和必不可少的一部分,不再是“只有面授”。从这个意义上讲,近年大力提倡并且经研究证明效果很好的混合式学习和翻转课堂方法有可能取代面授模式成为首选,后者与技术不沾边。

玛格丽特·库尔(下文简称“E4”):全面了解新冠疫苗的功效为时尚早,今后几年依然充满不确定性。因此,继续接受基于数字技术的模态是明智之举。混合式策略在必要时可以提高灵活性。可替代面授教学的其他方法很可能需要下载阅读材料、练习和活动以及同步或异步上课。“出勤”这个词的意义已经开始变化,不局限于出现在物理空间,而是反映与内容、同学和老师接触和交互的各种各样方法。

“出勤”越来越被视为与加里森等(Garrison, et al., 2001)探究社区模型的“临场”概念一致。“临场”在《牛津英语词典》中有几个定义,大多数指物理环境,但也有一种指非物理环境,即“存在或出现在一个地方但却不被发现的人或物”(OED, 2021)。这个定义可以用于数字环境。如果教师把出勤概念扩大到包含更多各式各样交互和理解的证据,则有利于教学开展。这样,运用数字技术的效果可能更加明显,因为教师从哲学上对“出勤”含义的理解发生变化,甚至可能是一种后人文主义的理解。这是一种(与实践)平行的转变。

问题2:现在大学教师可能如何评价自己和自己的角色?您认为他们的身份已经如何发生变化/必须如何变化?

E1:在我看来有三个方面的变化:第一,疫情期间严肃认真、充满好奇心履行职责的教师现在能更加理性地认识教师与技术的关系。“反乌托邦”(姑且这样说)教师发现技术不会破坏或是妨碍教育,相反,技术使教与学能够远距离进行,因此是盟友。“传教士”教师却发现在纯在线教学中很多东西丢失了,包括社会化和实际教学两个方面的一些东西(比如,抓住“最佳教学时机”或收集学习证据)。教师与技术的关系现在更多的是基于经验,更少基于观念和意识形态。这总是一件好事。第二,教师发现自己不只是学生的“知识分配者”,他们还是学生有目的参与事件的组织者,是学生可以非正式接触和交流的成人或专家。教师是学习空间共建者,以往这个空间往往随着距离的出现而消失。教师的社会角色是确保诸如大学这些地方不仅仅只有发证(文凭工厂)功能,除此之外它们会继续以合适方式存在。我还感觉到很多教师(重新)发现学生能促进他们在社会和知识领域发挥重要作用。第三,我认为教师认识到可能也将会发生颠覆性变革。任何常规,不管多么完美,都不是一成不变的。这已经成为他们身份可能难以接受的一部分:教师不是掌握某种具体教学方式而是要调整适应学生不断变化、多样性的需求。

E2:首先,我认为大学教师的角色必须包含对学生以及同事的关心。这种关心颇为复杂。很多教师长期以来都有这方面的表现,但是新冠疫情的干扰,更加清楚了解学生部分生活情况,原来认为关心的作用有限这些观念受到冲击,这几种因素的叠加使得教师这方面的工作更加重要,成为更受关注的话题。比如,我们曾经听到英国高等教育教师对“填鸭式教学”不屑一顾。这个词涉及许多体现关心的做法,因此一些教师,可能是比较年轻的教师不能确定自己角色的界限。我认为教师现在会觉得可以自由和有必要更加小心地关注学生多元化需要和环境。其次,我认为现在讨论大学教学时更加严肃对待学生学习设计、技术使用、预期目标和有价值实践等。经过第一波应急反应之后,更多人意识到提前做一些额外计划能够使后面更加省事,降低风险。最后,但绝非是最后一点,我认为我们更加清楚地意识到高等教育的脆弱和力量。至少在澳大利亚,我们更加清楚地意识到对来自国际生的收入和非固定合同教学人员工作的依赖。改善很多教学人员不稳定的工作条件现在已经摆上议事日程。

E3:如果教育模式主要以技术为依托,这会影响教师的身份认同和教学方法,即更加以学生为中心而非教师主导。比如,教师可能会根据学生学习风格和学习投入方法的不同基于更加体现建构主义原则的理论采用各种教学方法。从这个意义上讲,技术能够支持许多学习活动和策略,教师的角色将是鼓励和促进学生自主,指导和支持他们学习。

在富技术的学习环境,教师是导师、学习过程组织者、学习资源策展者、学生学习激励者和课题管理者。此外,当学生所到之处均能获取在线资源时,他们不一定需要教师。教师角色转变也意味着学生角色转变,学生逐渐对自己的学习承担更多责任。

E4:很多教师可能认为自己精通技术、不精通技术或某种程度上精通技术。缺乏技术自我效能感的教师很难一下子适应向在线教学的转变。能自如使用技术者则适应得很好,有成功感。如果教学过程缺乏足够支持,则可能强化先前存在的效能感水平。

我在跟同事的非正式交流中发现一些原来缺少在线教学经验的教师取得巨大成功,但是他们主要是依靠学校远程和教学设计专家的帮助。贾琏等(Galyen, et al., 2021)建议与其历时数月与设计专家广泛交流,教师可以得益于认知学徒制,即与设计专家共同设计和交流,跟其他同事讨论设计经验,培养敏捷思维方式,接受“有益失败”。事实上这些策略能引导教师加入由设计者和在线/混合式教学人员组成的实践社区,不是根据精通技术程度界定身份或成立的社区——其作用不大。

问题3:后新冠疫情时代学习考核可以如何变化?

E1:考核是ERT期间有待解决的大问题。我们又一次见证了考核在学习中的关键作用,即把其他一切事情联系起来的手段。

我们知道传统结束课程的考试在远距离环境下行不通,尽管有各种监考手段,因此我们被迫寻找其他替代手段。在这个过程中,我们认识到新评价方式能够改变评价本身的重点,即从考核事实性知识转变为能力,或从一次性快照(考试)改为持续收集证据。教师和管理人员不可能保留这种形式的考核,即基于效率(同时考核很多学生)、能防止作弊(考核即控制)和被认为而且看上去平等的做法。

我认为有必要重新思考考核方式,这个必要性已经产生积极影响。经历疫情之后,我预料会有更多教师探索更加全面的考核方法,能够设计考核,而不只是那些想当然、结束课程考试的试题。设计意味着要考虑实际能力目标、学生数量和情况以及把整门课当成证据的可能来源。

E2:关于学术诚信、作弊、监考等有很多讨论,有时与其说有结果不如说引发了更多争论。我认为从某种意义上讲,在ERT期间提供考核至少跟组织在线教学一样复杂,且受到先前内心想法的影响,如要求学生的掌握程度和行为等。有些大学似乎搞错了。他们把防止作弊看得比学生安康更重要。毫无疑问,有些情况下这种做法是对的,如涉及职业资格,证明学生能够安全从事某些工作。但我们发现在其他情况下兜售监考技术方案的公司在加剧我们对作弊的担忧。

ERT期间有一种强势论调,说大学应该在考核上更加宽松,减少考核内容,对考核什么能力和如何考核的态度应该更加务实。我想说的是有关考核的讨论和不同意见将使我们更加认真和灵活思考这个问题。巧合的是,这方面一些主要研究者和创新者已经开展很多有益工作,如反馈素养、同伴评价、对比其他学生学习情况的考核、内部反馈等。我认为后新冠疫情时代可能会对更智能化、多元化的形成性和终结性考核持更开放态度,对在讨论考核问题时倾听学生声音持更开放的态度。

E3:对很多教师而言,新冠期间的虚拟考核是一场噩梦,因为他们很难想到另外一种不基于面对面或传统考试的考核方式。用虚拟考核代替面对面考试也引发有关学生身份的问题。大多数普通高校的解决方案是eProctoring(电子监考)技术,通过人工智能和人脸识别核实学生身份,监控他们在线考试或考核的活动,保持面对面考试的水准和质量,从而达成考核数字化。但是,因涉及学生数据保护问题,这种技术不容易实施,因此如何考核依然是一个挑战。

对于后新冠疫情时代考核应该如何转型,现在可能仍然没有共识。把考核看作是持续进行和形成性的,一个更加基于证据的过程,给学生一个沉浸式体验,随时可以跟进学生进步,远距离结合同步和异步模态?以持续考核取代考试肯定是一个选项,因为其重点不仅在于强调学生掌握的知识,而且也重视学生的能力以及可转移和基本技能的价值,这些事实上是任何学生都应该掌握的技能和能力。

E4:能更多收集到学生交互和理解的证据有助于进一步了解他们的投入和学习。学术诚信,特别是在线考试诚信是全球中學后教育机构的一个重大关切。在线监考工具的应用效果各异。很多机构最终开始弃用这些工具。为什么呢?它们记录学生活动,如浏览过的网站、脸部变化和使用的计算机工具等,利用算法监控学生(Swauger, 2020)。目前不但没有足够证据证明它们有效发现作弊(Swauger, 2020),而且学生投诉隐私受到侵犯、监考员反应迟缓、出现技术和网络连接问题、增加压力、远程参加考试还可能受到宠物、室友或家庭成员的干扰(Flaherty, 2020),甚至遭遇假报警(如系统误判学生作弊)。

在试验使用在线监考工具中出现的一个问题是,为什么大学继续依靠传统考试?施莱斯曼(Schlesselman, 2020)建议提高考核灵活性和增加形成性考核活动。有些专业必须遵照专业标准以获得认证,确保毕业生完全有资格从事高危工作,但是其他专业则会得益于更加强调保证学习体验本身的质量。

问题4:对于想提高学生自我调节技能的大学教师来说,您有何建议?可以设计什么类型的活动以达成这个目标?

E1:新冠大流行期间教师们发现学生能够(变得)比他们想象的更加自主,他们也体验到自我调节和自我激励的重要性。我想提出四点建议:①把调节活动和灵活活动混合起来,比如在线活动比较灵活(但不一定是远距离或在线进行!);②促进同伴交互和同伴支持,激活个人网络是自主能力的一部分(但不是说任何事情都得由自己完成);③允许课程个性化,不管是一门课程(比如从所提供的三个主题选其一学习),还是一个专业(比如选修课、个人计划等);④提供指导培养自主能力而不是控制学生活动,包括提供自测工具,使学生学会在有需要时求助。

E2:关于成为自主终身学习者需要具备什么能力,我已经写过很多文章。这里我想强调我们要认识到这些能力涉及面很广,而且要知道实际动手练习和直接讲授的审慎结合有助于这些能力的培养。我对于从心理学方向研究自我调节不是很感兴趣,因为这局限于狭隘的动机辞藻,几乎总是说到性格特征这些东西。相反,我更喜欢先从分析(比如说)毕业生工作岗位的具体工作和所需能力开始,然后回过来根据分析结果设计可能有助于学生培养和反思他们能力的任务和学习情境。比如,想成功投入到复杂的知识型工作中就必须具备建构合适的认知环境能力,即懂得如何把恰当工具和其他资源搭配起来,找到有知识的人,组织一连串富有成效知识建构任务,等等(Markauskaite & Goodyear, 2017)。我们可以视之为“学习玩一场认知游戏”。如同学习打网球一样,需要直接体验,跟球艺精湛的人一起打或对打很重要,直接讲授和辅导也有一席之地。

至于给大学教师的建议,我会说:重点关注对于你的学科或职业很关键的那些认知游戏,分析需要具备什么能力才能“玩”好这些游戏。对于需要学会玩这些游戏的学生来讲,有哪些体验是有益的?游戏的规则、典型工具和仪器以及步骤是什么?你能建议学生提前做些什么?

E3:动力是学生成功的一个关键因素,教师在这方面发挥关键作用。要提高学生动力,教师必须懂得让学生负起责任(如允许他们主导学习活动)和设计能促进社会交互使他们喜欢在一起做事的小组活动等。新冠肺炎疫情的经历表明,好的学习设计和指导应该对保证学生沿着成功的方向进步大有裨益,允许他们选择学习主题、活动,甚至考核任务,给他们一定控制权使他们更有信心。设计真实活动意味着要具备运用积极学习方法的知识,如解决问题、基于游戏的学习、项目和案例学习、设计思维、探究式学习等。这些以及其他“积极”方法把学生置于学习过程的中心,要求他们运用自我调节、自主、创造性、协作、交流和其他通用技能,对他们的知识产生显著影响。

形成性考核是与学生动力相关的另一个重要方面,应该被作为常用策略,通过开展允许教师跟进学生学习进步的活动持续提供反馈。比如,电子档案袋能把反馈、反思和提高对接起来,因为它们建立在基于证据的学习基础上,展示学生学习一门课程整个过程的进步。另一个重要问题是,当学生在线学习和交流时,使用学习分析技术能支持教师预测学生表现,提供更具个性化的学习体验。学习分析还有助于更好地了解教学实践效果,改进下一轮教学。

E4:教授元认知技能可能充满挑战。教师可以不强调直接培养学生的自我调节能力,而是考虑提供一个学生能够获得适度支持的环境。根据交互距离理论,交互距离是师生之间的“心理和交流间隔空间”(Moore, 1997, p. 22)。任何教学情境都存在交互距离,面授也不例外。然而,有一些策略能缩短交互距离,如通过设计学习环境使结构、自主和对话三者得到平衡。“结构指课程教育目标、教学策略和评价方法的死板或灵活程度”(Moore, 1997, p. 24)。对话指讨论、交换观点和讲授。自主则是指学习者在多大程度上决定自己的目标、考核方法、进度和学习内容。简而言之,自主能力越强者越不需要结构和对话,反之亦然。教师可以在学期初呈现更高对话性和结构性,然后渐渐修改教学方法,以帮助学生提高自我调节技能。随着学期的深入,结构性和对话性可以慢慢降低,学习者能够有机会对自己的学习承担更多责任。

问题5:总体看,远程/在线学习能使普通高校教师学到什么经验?

E1:第一,即使在形势发生急剧变化的情况下教与学能够继续进行。变化不只是一个威胁,也有一个专业发展机会。第二,数字技术并非颠覆“人道”教育(‘humane’ education)之敌,而可能是更好的教育之友。它们将会是很强大的盟友,所以我们要准备好从头重新思考教学和考核,而不是仅进行微调以最大限度避免阻力。

E2:我认为主要经验在方法、概念和语言方面。很多大学教师在一系列持续学术实践中学会如何教学,这是一种传统的传承。除非发生改变他们常规做法的事情,当年老师如何教他们,他们现在就如何教自己的学生。新冠肺炎疫情和ERT改变了这种情况。教师习惯于在自己的研究实践中进行方法和理论创新,他们不是不能改变,不管外界如何评价他们。与新冠肺炎相關的破坏表明还有其他教育实践做法,即师生现在有各种方法可以选择。很多教师现在意识到在这些选择中有一些很复杂,如果采用这些选择,就必须如同他们在科研中已经习惯的那样进行设计和监控实施情况。

对学习进行设计可以采用一些简单方法,需要讨论和协调活动的一些语言,如课程组或学科组用于讨论问题的共同语言。所以,我认为我们将会发现远程/在线教育的概念和语言进入主流。在此,我希望有更多人认识到以学生为中心考虑教学很有作用,说到底,真正重要的是学生实际做什么。

E3:在线学习模式的潜能毋庸置疑,但只有得到恰当实施才能发挥。正确的做法是不要模仿传统模式、把传统模式搬到在线环境。如果环境改变,出现其他情况和机会,则设计必须自始至终做相应改变。

过去25年优质在线教育积累了大量经验。如果我们不想从头开始,就应该利用这些经验。学习设计对任何教育目的都至关重要,但是如果以在线方式达成这个目的,设计则是必不可少的,且应该包括随时激发学生投入学习的积极方法,提供促进远程和在线学习的足够学习资源,需要向学生持续提供反馈的形成性考核,教师指导和支持,确保无障碍,以及在线教与学所需能力。

E4:很多教师在应急改为开展纯在线教学时试图通过视频会议技术或预先录制、持续时间长的讲授复制面授模态。特别是使用同步技术时,很多教师碰到网络连接、访问性和时区不同的问题。远程教育工作者有一个担心,即草率开展的远距离学习成效有限,所以导致人们认为在线和(或)远程学习不如面授课堂教学好。遗憾的是,在高等教育教师中熟悉丰富远程教育文献的寥寥无几。

霍奇斯等(Hodges, et al., 2020)在疫情初期谈到传统远程教育理论和实践,这些肯定能成为希望摆脱复制面授教学限制和挫折感的教师的出发点。我想提出的最重要建议与等价理论有关,即面授和在线学习不必相同,但教学价值和学习结果必须无异(Simonson, et al., 2019)。

五、讨论

诚如一些研究者(Hodges, et al., 2020; Nordmann, et al., 2020; Xie & Rice, 2021)所指出的,在新冠肺炎大流行期间ERT与精心策划和开发的在线教育不可同日而语。在线教学不是普通教学,甚至不是基于计算机的教学都是在线教学。它必须经过精心设计并考虑各种因素,而且因为有必要预测学习者的需要和期望,必须提前考虑这些因素(Rapanta & Cantoni, 2014)。最重要的是,ERT教师不得不面对在高等教育中被忽视、意料之外的人的因素,比如学习者动力、社会情感距离、经济社会差距和文化隔离等。沙慈吉(Schatzki, 2021)指出,教师一般都低估空间和社会生活的其他物质(和数字)方面对组织教育实践的重要性。教育界对这场危机毫无准备(UNESCO, 2020),面对这种情况,各级各类教育工作者被要求自己设计学习环境,重新思考和重新评估教育实践,重构教育实践模式。

虽然我们不能认为ERT的过程和程序跟在线教育相同,而且缺乏行政支持和技术基础设施,但是它开辟了初次尝试数字教学之路(对很多普通高校教师而言——译注)。考虑到“用技术教与学”丰富的可能性,这些初步数字化尝试可能很容易发展成为创新和富有成效的混合式教与学或“纯粹”技术促进的教与学。然而,专家访谈显示,这种发展必须考虑几方面因素,如灵活性、赋权、专业化和战略决策。

(一)灵活性

学习环境设计必须灵活,即根据具体学习条件或学习需要和预期学习结果而改变,不管是面授还是远距离教学。灵活设计的学习环境能使课程计划个性化,这一点可以通过让学生对自己的学习过程有发言权得以实现,比如提供更多课程和不同模态,采用不同方法。越是个性化越灵活,因为教学方法必须持续调整以适合学生水平、兴趣和需要。

(二)赋权

让学生在自己学习的过程中有发言权和一席之地能使他们更有责任感,而如果学生承担起责任(经验告诉我们会是这样),他们会有更大动力并更能自我调节。要达成这个目的,我们不但必须根据他们想要什么而且还(主要)必须根据他们需要做什么发挥其潜能。采用持续、基于证据的考核方法监控学生进步是一条重要经验,这种投入远比通过监考系统使考试“安全”更明智。我们不要控制学生做什么,而是必须创造合适的条件和机会使他们做得更好。

(三)专业化

专业化指教师和学生置身于学习情境中的态度和对有助于创设这些情景的课程设计的态度。教师要有专业人士的表现,成功的教师不能只掌握学科知识和具备教育和教学能力,还必须持批判—反思态度明白自己如何和为什么做某件事情和具备适应不断变化环境的基本能力(Zierer, 2015)。如果教师能胜任OLT,他们便更能够“听到”和“看到”学生对学习情境的反应和根据他们的反应判断学习情境是否完善,或需要修改活动或设计。考核活動也一样,必须对这些活动进行恰当和有意义的设计,考虑基本、可转移和具体学科的能力,即毕业生“玩他们所从事职业的认知游戏”所必备的技能。

(四)战略决策

课程计划和考核并不总是由教师决定的。如今比以前更需要机构层面的精心战略规划。这种规划包括三个层面的决策而且这些层面总是互相联系的。①

1. 宏观层面策略

宏观层面策略指机构组织和交流的所有过程,影响信息自上而下和自下而上流动以及理想情况下知识的共享。策略的清楚沟通离不开阐述应该和不应该干什么的共同语言和愿景,也要求利益相关者拥有相当稳定的工作条件,以便做出的决定得到更加顺利和集中贯彻。比如,如果一所大学选择对教师专业发展做出投入,它应该减少教师工作的不稳定性,这样专业发展才会因结合具体社会环境、全方位、培养认同感而变得有意义,不是孤立、碎片化、目标与结果相悖。

2. 中观层面策略

中观层面策略指直接跟教与学打交道的利益相关者之间正式和非正式协同作用。这些作用发生于课堂外。专家指出课程组之间、学科组之间以及教师与教学设计者(如果没有教学设计者,大学应该把其作为宏观层面长期计划予以考虑)之间的协调非常重要,这是协同作用的一部分。主要在疫情期间自发的认知学徒制或甚至是教师与设计者组成的实践社区在后新冠疫情时代可以从战略上进行培育和继续维持(有关学校教师的网络专业发展学习,见:Kelly, et al., 2016)。

3. 微观层面策略

微观层面策略包括消除师生之间“距离”的教学法策略和教学方法,这里的“距离”指物理世界的距离和(或)所有学习环境均存在的交互距离。这些策略包括采用积极学习方法,学生在学习过程中扮演中心角色,不是光说不做,而是实实在在参与其中(Keys, 2005)。主动的教与学过程需要相互性和共同责任,而不是一方,不管是教师还是学生,比另一方更重要。

另一项策略是混合不同教学方法使学习活动考核具有灵活性和持续性,不囿于一两种方法,一成不变。混合不仅指面授和远程学习相结合,更主要是包括多模態活动、工具和方法以取得预期学习结果(Picciano, 2009)。混合的内容和程度取决于学生在课程学习过程和各学期对这些方法的欢迎程度。

教师必须总是愿意设计和重新设计大纲和材料,以适合学习者需要、环境和能力。此外,促进同伴交互和师生交互的环境有助于达成课程结构性和学生自主能力的平衡。完成有指导、包含具体任务的小组学习对学生尤为有益,因为这允许他们通过跟同伴交互巩固知识,作为小组一员调节自己和作为民主社会成员成长(因为在民主社会各种观点经常是相左的,都可以同时存在,但是因佐证不同有些观点更有说服力,参见:Iordanou & Rapanta, 2021; Kuhn, et al., 2016; Rapanta, 2021)。图1综合了本研究四位专家的建议。

六、实现高等教育数字化还是高等教育

技术应用“教学法理论化”?

因应形势不稳定,我们选择用一个困境而不是结论结束作为拉潘塔等(2020)续篇的本文。这个困境总结自专家们的意见,超越上述三个层面的战略决策,即高等教育政策制定者、设计者和教师应该强调创新学习的“硬”技能还是“软”技能?换言之,后新冠疫情时代的挑战是如何使高等教育机构更加数字化还是应该如何根据教学法理论准备和指导高等教育课程?这是回应先前有关向e-Learning转变的研究,即e-Learning设计经常能促进组织层面对教学设计进行更深刻的反思(Botturi, et al., 2006)。

洛尔等(Lohr, et al., 2021)认为当学生从被动式(passive)向主动式(active)、从主动式向建构式(constructive)、从建构式向交互式(interactive)转变时,认知上更加投入,所以学得更好。这被称为数字学习的ICAP框架。但是,建构式和交互式活动要求教师投入更多时间和精力,因此他们最终还是优先考虑被动式数字学习活动,虽然明白此类活动对学生作用不大。非数字学习环境也同样存在这个矛盾。虽然权威、缺乏互动、背诵式教学难以产生实质学习效果(Mehan, 2013),但是很多教师仍然偏好讲解式和评价式师生互动,而不是创造机会和“空间”让学生有权干预以及积极表达观点、为自己的观点辩护。

因此,设计主动(交互式)学习环境一直是一个挑战。就数字学习而言,不管是混合式、杂锦式或在线形式,机构、组织和行政上的一些因素最能影响教师和学生这个层面,从而影响教与学成效,因此学习环境设计应该在三个层面都得到重视(Ellis & Goodyear, 2019; Hofer, et al., 2021)。如果要保证设计结果有意义,机构、教师和学生的期望应该一致,只有这样才能把时间和精力集中在精心设计课程上。精心策划的课程包含建构式和交互式学习活动,对达成课程目标能力的不同结果进行考核。为了保证可以称为教育合约的各主要利益相关者的期望一致,可以根据各校的要求、资源和组织文化采取相应策略(Hofer, et al., 2021)。

在有意义、战略性规划背景下,技术融合必须成为教学创新的一部分。因为新冠肺炎大流行骤然间强势引发教学创新,现在该是重新思考高等教育实践的时候了,即努力实现非数字和数字工具和方法更加和谐相融的目标,以促进更加主动、灵活和有意义的学习。我们引用教皇方济各(Pope Francis)的话结束本文:“唯一比这场危机更糟糕的事情是把它浪费了(没有从中得到教训)的悲剧。”①

【基金情况】本文获得瑞士意大利语应用科学与艺术大学(SUPSI)的资助而得以以开放获取形式发表。克莱西·拉潘塔通过公立机构科学技术基金会(FCT)根据DL 57/2016/CP1453/CT0066过渡标准获得国家拨款。彼得·古德伊尔获得澳大利亚研究委员会拨款(项目编号:DP150104163)。

[参考文献]

Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.

Aguilera-Hermida, A. P. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to Covid-19. International Journal of Educational Research Open, 1.

Anderson, T. (Ed.). (2008). The theory and practice of online learning (2nd Edition). Edmonton: Athabasca University Press.

Anderson, W. (2021). The model crisis, or how to have critical promiscuity in the time of Covid-19. Social Studies of Science.

Ashour, S., El-Refae, G. A., & Zaitoun, E. A. (2021). Post-pandemic higher education: Perspectives from university leaders and educational experts in the United Arab Emirates. Higher Education for the Future.

Asterhan, C. S., Howe, C., Lefstein, A., Matusov, E., & Reznitskaya, A. (2020). Controversies and consensus in research on dialogic teaching and learning. Dialogic Pedagogy, 8.

Bates, T. (2000). Managing technological change: Strategies for college and university leaders. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Bates, T. (2004). The promise and the myths of e-learning in post-secondary education. In M. Castells (Ed.), The Network society (pp. 271-292). Cheltenham: Edward Elgar.

Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2009). Introduction: expert interviews - an introduction to a new methodological debate. In A. Bogner, B. Littig, & W. Menz (Eds.), Interviewing experts (pp. 1-16). London: Palgrave Macmillan.

Botturi, L., Cantoni, L., Lepori, B., & Tardini, S. (2006). Fast prototyping as a communication catalyst for e-learning design. In M. Bullen & D. Janes (Eds.), Making the transition to e-learning: Strategies and issues (pp. 266-283). Hershey, PA: Idea Group.

Chemi, T. (2020). It is impossible: The teacher’s creative response to the covid-19 emergency and digitalized teaching strategies. Qualitative Inquiry.

Conrad, D., & Openo, J. (2018). Assessment strategies for online learning. Edmonton: Athabasca University Press.

Council of Europe (2016). Competences for democratic culture: Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Council of Europe (2018). Council recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, C 189/1. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7. Accessed 28 June 2021

Cramman, H., Moger, P., & Menzies, V. (2021). The impact of Covid-19 on the English education teach-ing and learning environment and how this relates to sustaining and developing creativity, creative thinking and teaching for creativity - A literature review. Project Report. Durham: Durham University. Retrieved from https://dro.dur.ac.uk/32684/1/32684.pdf. Accessed 28 June 2021

Damşa, C., Langford, M., Uehara, D., & Scherer, R. (2021). Teachers’ agency and online education in times of crisis. Computers in Human Behavior, 121.

Daniels, L. M., Goegan, L. D., & Parker, P. C. (2021). The impact of COVID-19 triggered changes to instruction and assessment on university students’ self-reported motivation, engagement and perceptions. Social Psychology of Education, 24(1), 299-318.

Daumiller, M., Rinas, R., Hein, J., Janke, S., Dickhäuser, O., & Dresel, M. (2021). Shifting from face-to-face to online teaching during COVID-19: The role of university faculty achievement goals for attitudes towards this sudden change, and their relevance for burnout/engagement and student evalu-ations of teaching quality. Computers in Human Behavior, 118.

Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5-22.

Ellis, R., & Goodyear, P. (2019). The education ecology of universities: integrating learning, strategy and the academy. Abingdon: Routledge.

Flaherty, C. (2020). Big Proctor: Is the fight against cheating during remote instruction worth enlisting third-party student surveillance platforms? Inside Higher Education, 11 May. Retrieved from https://www.insidehighered.com/news/2020/05/11/online-proctoring-surging-during-covid-19

Galyen, K., Meekins, D., & Kilgore, W. (2021). Supporting teachers designing in liminality: Embracing a new and flexible way forward. Educational Technology Research and Development, 69(1), 307-311.

Garrison, R. (2009). Implications of online and blended learning for the conceptual development and practice of distance education. International Journal of E-Learning & Distance Education/Revue internationale du e-learning et la formation à distance, 23(2), 93-104.

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2001). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23.

Garrison, D., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The Internet and Higher Education, 7(2), 95-105.

Gopal, R., Singh, V., & Aggarwal, A. (2021). Impact of online classes on the satisfaction and performance of students during the pandemic period of COVID 19. Education and Information Technologies.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educausereview, 27 March. Retrieved from https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online- learning. Accessed 28 June 2021

Hofer, S. I., Nistor, N., & Scheibenzuber, C. (2021). Online teaching and learning in higher education: Lessons learned in crisis situations. Computers in Human Behavior, 121.

Hollander, J. B. (2021). The pandemic is taking higher education back to school. University World News, 23 January. Retrieved from https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210118070559840

Iglesias-Pradas, S., Hernández-García, Á., Chaparro-Peláez, J., & Prieto, J. L. (2021). Emergency remote teaching and students’ academic performance in higher education during the COVID-19 pandemic: A case study. Computers in Human Behavior, 119.

Iordanou, K., & Rapanta, C. (2021). “Argue with me”: A method for developing argument skills. Frontiers in Psychology, 12.

Jandri , P. (2020). Postdigital research in the time of Covid-19. Postdigital Science and Education, 2(2), 233-238.

Jandri , P., Hayes, D., Truelove, I., Levinson, P., Mayo, P., Ryberg, T., & Hayes, S. (2020). Teaching in the Age of Covid-19. Postdigital Science and Education, 2(3), 1069-1230.

Kali, Y., Goodyear, P., & Markauskaite, L. (2011). Researching design practices and design cognition: contexts, experiences and pedagogical knowledge-in-pieces. Learning, Media and Technology, 36(2), 129-149.

Keengwe, J., & Kidd, T. T. (2010). Towards best practices in online learning and teaching in higher education. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 6(2), 533-541.

Kelly, N., Clarà, M., Kehrwald, B., & Danaher, P. A. (2016). Online learning networks for pre-service and early career teachers. Cham: Springer.

Keys, P. M. (2005). Are teachers walking the walk or just talking the talk in science education?. Teachers and teaching, 11(5), 499-516.

Kuhn, D., Hemberger, L., & Khait, V. (2016). Argue with me: Developing thinking and writing through dialog. New York: Routledge.

Lau, T. C. W. (2021). Access from afar: Cultivating inclusive, flexible classrooms after Covid-19. Nineteenth Century Gender Studies, 17(1). Retrieved from http://ncgsjournal.com/issue171/lau.html

Lohr, A., Stadler, M., Schultz-Pernice, F., Chernikova, O., Sailer, M., Fischer, F., & Sailer, M. (2021). On powerpointers, clickerers, and digital pros: Investigating the initiation of digital learning activities by teachers in higher education. Computers in Human Behavior, 119.

Manfuso, L. G. (2020). From emergency remote teaching to rigorous online learning. Ed Tech, 7 May. Retrieved from https://edtechmagazine.com/higher/article/2020/05/emergency-remote-teaching-rigorousonline-learning-perfcon

Marek, M. W., Chiou S. C., & Wu, W. C. V. (2021). Teacher experiences in converting classes to distance learning in the COVID-19 pandemic. International Journal of Distance Education Technologies, 19(1), 40-60.

Markauskaite, L., & Goodyear, P. (2017). Epistemic fluency and professional education: innovation, knowledgeable action and actionable knowledge. Dordrecht: Springer.

Martin, L. (2020). Foundations for good practice: the student experience of online learning in Australian higher education during the COVID-19 pandemic. Canberra: TEQSA.

Mehan, H. (2013). Learning lessons: Social organization in the classroom. New York: Harvard University Press.

Mohmmed, A. O., Khidhir, B. A., Nazeer, A., & Vijayan, V. J. (2020). Emergency remote teaching during Coronavirus pandemic: the current trend and future directive at Middle East College Oman. Innovative Infrastructure Solutions, 5(3), 1-11.

Moore, M. G. (1997). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.), Theoretical principles of dis-tance education (pp. 22-38). New York: Routledge.

Moorhouse, B. L., & Kohnke, L. (2021). Thriving or surviving emergency remote teaching necessitated by COVID-19: university teachers’ perspectives. The Asia-Pacific Education Researcher.

Murphy, M. P. (2021). Concluding thoughts: What Can (’t) we research about emergency e-learning?. PS: Political Science & Politics, 54(1), 188-190.

Nordmann, E., Horlin, C., Hutchison, J., Murray, J.-A., Robson, L., Seery, M. K., & MacKay, J. R. (2020). Ten simple rules for supporting a temporary online pivot in higher education. PLoS Computational Biology, 16(10).

OED online (2021). “presence, n.”. Oxford: Oxford University Press.

O’Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education, 25, 85-95.

Peters, M. A., Rizvi, F., McCulloch, G., Gibbs, P., Gorur, R., Hong, M., & Misiaszek, L. (2020). Reimagining the new pedagogical possibilities for universities post-Covid-19. Educational Philosophy and Theory.

Picciano, A. G. (2009). Blending with purpose: The multimodal model. Journal of asynchronous learning networks, 13(1), 7-18.

Power, M. (2020). A critique of course-delivery strategies implemented by Canadian universities. In G. Parchoma, M. Power, & J. Lock (Eds.), The Finest Blend (pp. 13-40). Edmonton: Athabasca University Press.

Rapanta, C. (2021). Can teachers implement a student-centered dialogical argumentation method across the curriculum? Teaching and Teacher Education,105.

Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). Online university teaching during and after the Covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity. Postdigital Science and Education, 2(3), 923-945.

Rapanta, C., & Cantoni, L. (2014). Being in the users’ shoes: Anticipating experience while designing online courses. British Journal of Educational Technology, 45(5), 765-777.

Roldão, M. C., & Almeida. S. (2018). Gestão curricular para a autonomia das escolas e professores [Cur-ricular administration for schools’ and teachers’ autonomy]. Direção Geral de Educação [General Rectorate for Education], Portugal. Retrieved from https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/livro_ gestao_curricular.pdf

Rodríguez-Triana, M. J., Prieto, L. P., Ley, T., de Jong, T., & Gillet, D. (2020). Social practices in teacher knowledge creation and innovation adoption: A large-scale study in an online instructional design community for inquiry learning. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 15(4), 445-467.

Roy, A. (2020). The pandemic is a portal. Financial Times, 3 April. Retrieved from https://www.ft.com/content/ 10d8f5e8-74eb-11ea-95fe- fcd274e920ca.

Sangrà, A. (Coord.) (2020). Decálogo para la mejora de la docencia online: Propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos [Improving online teaching. Practical guide for online edu-cation]. Editorial UOC (Online editions). Retrieved from http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/ 122307. Accessed 28 June 2021.

Schatzki, T. R. (2021). Spatial troubles with teaching under COVID-19. Studies in Continuing Education.

Scherer, R., Howard, S. K., Tondeur, J., & Siddiq, F. (2021). Profiling teachers’ readiness for online teaching and learning in higher education: Who’s ready?. Computers in Human Behavior, 118.

Schlesselman, L. S. (2020). Perspective from a teaching and learning center during emergency remote teaching. American Journal of Pharmaceutical Education, 84(8), ajpe8142.

Schlosser, L. A., & Simonson, M. (2009). Distance education: Definition and glossary of terms. (3rd Edition). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Simonson, M., Zvacek, S., & Smaldino, S. (2019). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education. (7th Edition). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Swauger, S. (2020). Software that monitors students during tests perpetuates inequality and violates their privacy. MIT Technology Review, 7 August. Retrieved from https://www.technologyreview.com/2020/08/07/1006132/software-algorithms-proctoring-online-tests-ai-ethics/.

Thierauf, D. (2021). Feeling better: A year without deadlines. Nineteenth Century Gender Studies, 17(1). Retrieved from http://ncgsjournal.com/issue171/thierauf.html

UNESCO. (2020). Education in a post-Covid world: Nine ideas for public action. Paris: UNESCO.

Watermeyer, R., Crick, T., Knight, C., & Goodall, J. (2021). COVID-19 and digital disruption in UK universities: Afflictions and affordances of emergency online migration. Higher Education, 81, 623-641.

Wyatt-Smith, C., Lingard, B., & Heck, E. (2021). “Lenses on Covid-19”: Provocations. In Wyatt-Smith, C., Lingard, B., & Heck, E. (Eds.), Digital disruption in teaching and testing. New York: Routledge.

Xie, J., & Rice, M. F. (2021). Instructional designers’ roles in emergency remote teaching during COVID-19. Distance Education, 42(1), 70-87.

Zierer, K. (2015). Educational expertise: the concept of ‘mind frames’ as an integrative model for professionalisation in teaching. Oxford Review of Education, 41(6), 782-798.

收稿日期:2021-10-12

定稿日期:2021-10-12

作者簡介:克莱西·拉潘塔(Chrysi Rapanta)博士,葡萄牙新里斯本大学(Universidade Nova de Lisboa)教师教育与论证高级研究员,社会科学方法、跨文化交际和学术写作客座助理教授,西班牙加泰罗尼亚开放大学(Universitat Oberta de Catalunya)信息通信技术与教育硕士专业辅导教师。研究兴趣:教学设计、对话和基于论证的教学、教育ICT。

卢卡·博图里(Luca Botturi)博士,瑞士意大利语应用科学与艺术大学(Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI)教育媒介教授,圣贝内代托基金会(Fondazione San Benedetto)主席,近年主持若干意大利北部学校数字教育课题。曾参与瑞士、意大利、加拿大、西班牙和美国的教育技术课题。研究兴趣:数字素养和信息素养。

彼得·古德伊尔(Peter Goodyear),悉尼大学(University of Sydney)教育学教授,学习与创新研究中心联合创始总监。2003年任英国兰卡斯特大学(Lancaster University)教育研究教授和先进学习技术研究中心联合创始总监;2019年荣获美国教育传播与技术协会(AECT)“杰出发展奖”。著述甚丰,包括150多篇论文,近年(合著)代表作有《大学教育生态》(The education ecology of universities)(2019)、《教与学空间》(Spaces of teaching and learning)(2018)、《认知流畅与专业教育》(Epistemic fluency and professional education)(2017)和《基于场所的网络学习空间》(Place-based spaces for networked learning)(2017)。研究兴趣:专业教育、网络学习、学习空间和教育设计。

卢尔德·古尔迪亚(Lourdes Guàrdia)博士,加泰罗尼亚开放大学心理学与教育科学部副部长(教学)、副教授,E-Learning研究、创新和培训中心研究者,欧洲远程教学大学协会(European Association of Distance Teaching Universities)课程开发与课程设计主任。参加和组织多项全国性和国际课题。研究兴趣:学习设计、技术促进学习、教育技术、教师培训、电子档案袋、电子考核和基于数字技术教学模式。

玛格丽特·库尔(Marguerite Koole)博士,加拿大萨斯喀彻温大学(University of Saskatchewan)教育技术和设计副教授,有15年在线和远程教育经验,从事教学、教学设计、多媒体编程、内容管理、电子档案袋和社交软件方面工作和研究。

译者简介:肖俊洪,汕头开放大学教授,Distance Education(《远程教育》)(Taylor & Francis) 期刊副主编,SpringerBriefs in Open and Distance Education(《远程开放教育SpringerBriefs系列丛书》)联执主编。<C:\Users\DELL\Desktop\202203-翁4改\Image\yxccfl2.tif>https://orcid.org/0000-0002-5316-2957

责任编辑 韩世梅