中小学教师数据素养培养模式及其应用研究

胡艺龄 张启迪 孙珂 吴忭

【摘 要】

随着大数据技术与教育教学领域的深度融合,數据驱动教学成为时代所趋。作为应对教学范式从基于经验向基于证据转变的趋势,教师是否具备良好的数据素养成为教学数据能否转化为有意义教学决策的关键。教师研修作为培养教师数据素养的重要途径,在以往的实践过程中存在教师合作参与效果不佳、自身认知负荷较大、新旧教学理念和教学行为存在认知冲突等问题,而调节学习理论通过对自我和集体进行教学干预可以有效提升协作学习效果。因此,本研究基于调节学习理论,设计自我调节和共享调节作为学习支架,采用项目式协作学习,构建出新型教师数据素养培养模式。通过对20名参与数据素养培训项目的中小学信息技术教师的实证研究发现:在调节学习视域下中小学教师数据素养培养模式可以有效促进教师数据素养发展,调节支架能够对数据聚合和数据推理这两项高阶技能产生积极效用,并且不同支架间存在协同作用,相互促进。该结论对今后培养教师数据素养具有一定的参考价值。

【关键词】 教师数据素养;数据驱动教学;教学决策;调节学习理论;自我调节;共享调节;协作学习;培养

模式;数据聚合;数据推理

【中图分类号】 G451.2 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009-458x(2022)3-0051-10

一、引言

在大数据时代背景下,海量数据作为一种新的资源改变着人类实践活动的方式与意义的生成,从根本上颠覆与再造了人类认知世界的思维范式。在教育领域,移动智能设备、智慧学习平台、物联网技术等为生成教育大数据创造了条件。从基于经验感知的教学向数据驱动的教学转向的新模态正在发生。数据可以帮助教师精准挖掘学生特征、分析学生需求、预测学生行为,采用有效的教学方式实施个性化教学。教师对这些教育数据进行深度挖掘和多元分析,可以提高教学效率、重塑教学生态、变革教学结构、优化教学流程,实现数据驱动的决策和评价(孙众, 等, 2019)。而当下,教师由于数据意识薄弱,数据技能欠缺,即使拥有多模态数据也无法最大限度地挖掘其价值(李新, 等, 2020)。因此,培养和提高教师的数据素养显得尤为重要。

从2009年开始,美国教师资格认证组织就陆续将数据素养作为教师专业资格的考察要素(邹逸, 2020)。到2014年,美国有19个州将其纳入教师资格认证体系当中,使数据素养成为教师的基本素养(王萍, 等, 2016)。2017年,习近平总书记在中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习时指出,善于获取数据、分析数据、运用数据,是领导干部做好工作的基本功,各级领导干部要增强利用数据推进各项工作的本领,体现出对数据素养的关注与重视(李新, 等, 2020)。2019年,教育部在《教育部教师工作司2019年工作要点》中指出,要“举办全国教师大数据高级研修班”来培养教师数据素养,促进数据驱动教学。

学者们展开了各种数据素养培养尝试,比如美国国家科学基金主导的“数据使用项目”(Schifter, 2014)、俄勒冈州教师数据素养教育项目(Campbell, 1995)、哈佛大学“数据智慧项目”等(Boudett, City, & Murnane, 2005)。但是目前教师数据素养的培养形式主要以专题讲座或实操培训为主。在此类项目开展的过程中,会出现专家指导时间不长,教师大多自行组织研讨,合作过程参与效果不佳,忽视对自身以往经验进行反思和提炼等问题,从而使自身内在经验结构与外部世界发生冲突(汪昀, 2020)。有学者(李青, 等, 2016)通过对若干数据素养教育模型进行研究发现,数据素养的提高是一个不断进化的复杂过程。在不断学习新知的过程中,如何降低其认知负荷、减少经验冲突、促进复杂能力习得是急需研究者们解决的问题。

基于以上现状,本研究试图从调节学习理论出发,以项目式协作学习为主体框架,探索教师数据素养培养的创新模式,以期为培养中小学教师数据素养提供参考。

二、文献综述

(一)教师数据素养的概念界定及国内外发展现状

信息素养是指人们知道在何时获取何种信息以及如何获取、应用和评价信息的能力。进入21世纪以来,信息量得到极大增长,信息交互逐渐以可视化和数据化的方式呈现。作为信息素养在大数据时代的延伸和拓展,数据素养是指人们对不断增长的数据进行管理、解释和批判思考的能力(Athanases, Bennett, & Wahleithner, 2013)。随着大数据在教育领域的持续累积和深度挖掘,能够依据教育数据做出决策是数据时代对教师提出的新要求,教师的数据素养成为数据驱动教学范式深入发展的核心力量。教师数据素养是指教师通过收集、分析和解释各种类型的数据,将信息转化为可操作的教学知识和实践,以帮助确定教学步骤,开展有效教学的综合技能(Mandinach, Gummer, & Edith, 2016),其中包含数据意识、数据知识、数据技能、数据伦理道德等多个方面。

由于教师数据素养构成的综合性,其培养成为一个复杂、多面和周期性的过程,应贯穿教师专业发展的始终。早在2014年,美国就启动了“数据决策倡议”,提出将数据素养纳入教师资格认证体系中,并为教师数据素养认定制定了详细的标准,从国家政策、基础设施和文化氛围等方面为教师数据素养发展创造条件(Gerzon & Guckenburg, 2015)。可以看到,由于起步较早,国外教师数据素养培训有相对完整的理论体系和评价指标,有效使用数据和依靠数据进行教学和决策是大多数培训的重点,培训主要以理论框架与实际教学相结合的方式开展。例如,哈佛大学提出并使用“数据智慧改进过程”的环状迭代框架,采用线上线下相结合的培养方式培养教师收集和分析学生数据的能力(Thomas, 2007);荷兰的“数据团队”项目设计了“数据使用干预过程”框架,教师以团队合作的方式实践循环迭代的教学探究,参与者通过研讨会、利用头脑风暴等方法对教学过程进行分析和讨论(Ebbeler, Poortamn, Schildkamp, & Pieters, 2017)等。

当前我国教师数据素养培养还处于起步阶段,教育部在2014年發布了《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》《中小学教师信息技术应用能力培训课程标准》,对培养教师利用数据进行学情和教学分析做出了明确要求(张斌, 等, 2017)。国务院在2015年颁布的《促进大数据发展行动纲要》中也指出要建立用数据说话,挖掘数据发现新知,创造新价值,提升新能力的新生态。现有研究的主体集中在教师数据素养的概念界定、理论模型和评价指标构建、教师数据素养现状调查等理论层面,实践型研究近几年逐渐增多,其培养方式为基于实际培训需求设计课程内容和实施框架,面向特定人群开展专题培训和线上线下教学(李新, 等, 2020)。

(二)教师数据素养的培养模式及应用

由于各地对教师数据素养框架的界定不一,并且本土化教师发展存在差异性,为培养教师数据素养而实施的培养措施呈现出多元化的特征。首先是培养形式不同。例如,美国特拉华州定期组织教师参与专业化协作学习社群(professional learning communities,PLC),提升教师自身数据素养;阿肯色州将数据素养要求纳入教师专业技能认证标准;还有一些研究对师范生和在职教师进行数据培训(data coaching),并且每年定期召开研讨会(Carlson & Robinson, 2011)。在采用的培养措施方面,许多组织都认为教师团队合作对于提升教师数据素养具有可行性(Ebbeler, Poortamn, Schildkamp, & Pieters, 2017),并且认为该素养的培养应依据真实教学开展情境化的培训(Gearhar & Guckenburg, 2009),由数据教练或专家指导教师进行数据分析和应用(Carlson, et al., 2011;Gearhar, et al., 2009)。也有研究调查发现,在数据素养的培训中教师还需要指示和协助以确定需要用数据解决的问题(Wayman & Jimerson, 2013)。综合来看,里夫斯等人(2015)认为,合作、专家指导、清晰明确的数据使用步骤和反思以及情境因素都是培养措施中对教师知识、态度、信念或做法产生积极影响的因素,应结合起来使用。

研究发现,早期的教师数据素养培养主要是对教师个体进行培训,缺少教师间的交流与合作(Mandinach, Gummer, & Edith, 2016),因而导致教学决策主观片面,过分依赖过往经验,且易陷入常识性误区和感觉性错误(冯仰存, 2020),从而导致数据驱动教学效果不佳等问题。事实上,不同学科背景的教师所具有的思维差异也会导致数据评判标准不同。郝媛玲等人(2016)通过研究证实文科背景的教师倾向于利用自身经验进行数据评判,理工科背景的教师则更多利用实验来进行理性分析,同行间的交流与合作可以有效避免这一差异所带来的影响。因此,以协作学习方式开展教师数据素养培养成为学者们研究的重点问题。李新等人(2020)认为,当教师与同行以支持性的方式分析和解释数据,进行经验交流与案例分享,并在需要时能获得专业知识的情况下,教师的学习动机会增加。包迪特等人(Boudett, et al., 2005)通过研究证实了小组合作形式对推进教师数据素养培养的有效性。美国特拉华州通过对教师数据使用情况进行研究,发现增加协作时间可以产生或改善教师对数据的使用,而对数据的有效使用行为具有一定的社会性(Farley-Ripple, et al., 2014)。Supovitz等人(2015)通过研究郊区学校11个专业学习社区的数据使用情况,证实团队成员之间的协作会促进更深入的数据使用。虽然以协作学习形式开展教师数据素养培养有一定优势,但在实际情况下很多教师并不能很好地参与到合作过程中(李青, 等, 2016)。且大多数实证研究设计的指示因素都是以工作表和操作指南为主(Reeves, et al., 2015),缺乏针对每个阶段的指示和反思。

(三)调节学习视域下的支架研究

协作学习作为一种社会性过程,具有一定的复杂性,其协作效果受到诸多方面因素的影响,而基于调节学习理论对协作过程进行有效调节、提供支架辅助是提升协作学习成效的关键。Supovitz等人(2015)在对16名高职教师的访谈中发现,很多老师在协作中的参与效果不佳,而且他们表示会忽视自己对以往经验的反思和提炼。美国特拉华州教育局开展的提升小学教师数据素养的实验也表明,教师在专业学习社群活动中的参与积极性不高,在不同时间内任务的完成率也不高(Farley-Ripple & Buttram, 2014)。针对协作学习效果不佳的问题,Jrvel等人(2013)曾提出是由于协作小组没有共享的任务和目标所致。因此,教师需要有意识地协商任务目标和计划,策略性地采用工具和方法,优化任务绩效,及时监控自身的学习过程和进展,当结果偏离预期目标或者面临困难和挑战时对学习进行调整和修改(郑兰琴, 等, 2017),而这恰好是社会调节学习理论的内涵所在。

社会调节学习理论主要应用于探究性学习、基于项目的学习等各类协作型学习模式中,指在协作学习的过程中学习者为达到其学习目的而自发、主动地设定目标,采用各种策略,监控和评价自己和他人的认知、动机、情感等行为和学习效果的过程。调节的形式包括自我调节和共享调节,应用在实际教学过程中的干预工具有脚本工具、感知工具和系统化环境三类。研究表明,具备自我调节能力的学习者能够意识到任务的需求,选择合适的学习策略,采用结构化并具有目的性的方式去获取、加工与储存知识,不断进行自我监控从而优化学习绩效(郑兰琴, 等, 2017)。陈向东等人(2019)通过在STEAM课程中融入共享调节,利用案例分析证明了共享调节通过加强成员间在认知、动机、情感方面的交互水平而对学习者的认知结构、任务理解和作品质量等方面产生积极影响。另有学者(Wayman, et al., 2013; Winne, Hadwin, & Perry, 2013, pp.462-479)提出,成功的协作不仅需要每个团队成员对其认知过程、行动和信念进行自我调节,还需要进行共享调节来支持小组成员成功地调节他们的学习以及达到小组同步和采用有效方式的目的。自我调节是个体行为嵌入小组社会活动的自我约束,个体目标与社会目标不可分割,个体元认知与小组元认知共同发展并通过社会互动得以实现(林育瑜, 等, 2019),两者在协作学习中相互依存。自我调节和共享调节作为调节学习支架在协作学习中所产生的具体效能大小还有待探究。

综上所述,本研究主要探究以下两个问题:

问题1:基于调节支架的教师数据素养培养教学模式是否能够有效促进其素养发展并提高学习绩效?

问题2:自我调节支架和共享调节支架对教师数据素养培养的影响是否存在差异?

三、基于调节支架的教师数据

素养培养教学模式设计

(一)理论基础

目前公认的教师数据素养培养的理论基础是由Marsh和Farrell(2015)构建的数据驱动决策能力建设框架。该框架包括数据驱动决策流程和能力建设指导两部分。数据驱动决策流程是指数据不能直接使用,必须经过收集、组织和分析成为有效信息,然后教师利用专门知识进行教学决策。能力建设指导是指由数据专家组成数据团队,从互动、实践、工具和情境四个方面为提升教师的数据素养提供帮助。在这个框架中,互动部分包含数据专家对教师的一对一指导和教师团体的合作对话;实践部分指首先确定数据素养提升的目标与要求,随后数据专家与教师一起通过建模、观察、反馈、分享、质疑等方式,对数据进行收集、处理、分析、解释,提高教师的数据应用能力;工具分为概念性工具(数据使用框架)和实用性工具(数据分析软件),用以提供明确的指示信息,以帮助教师提高数据分析能力;人际关系、组织结构等情境因素是实验干预的基础和背景。

(二)模式建构

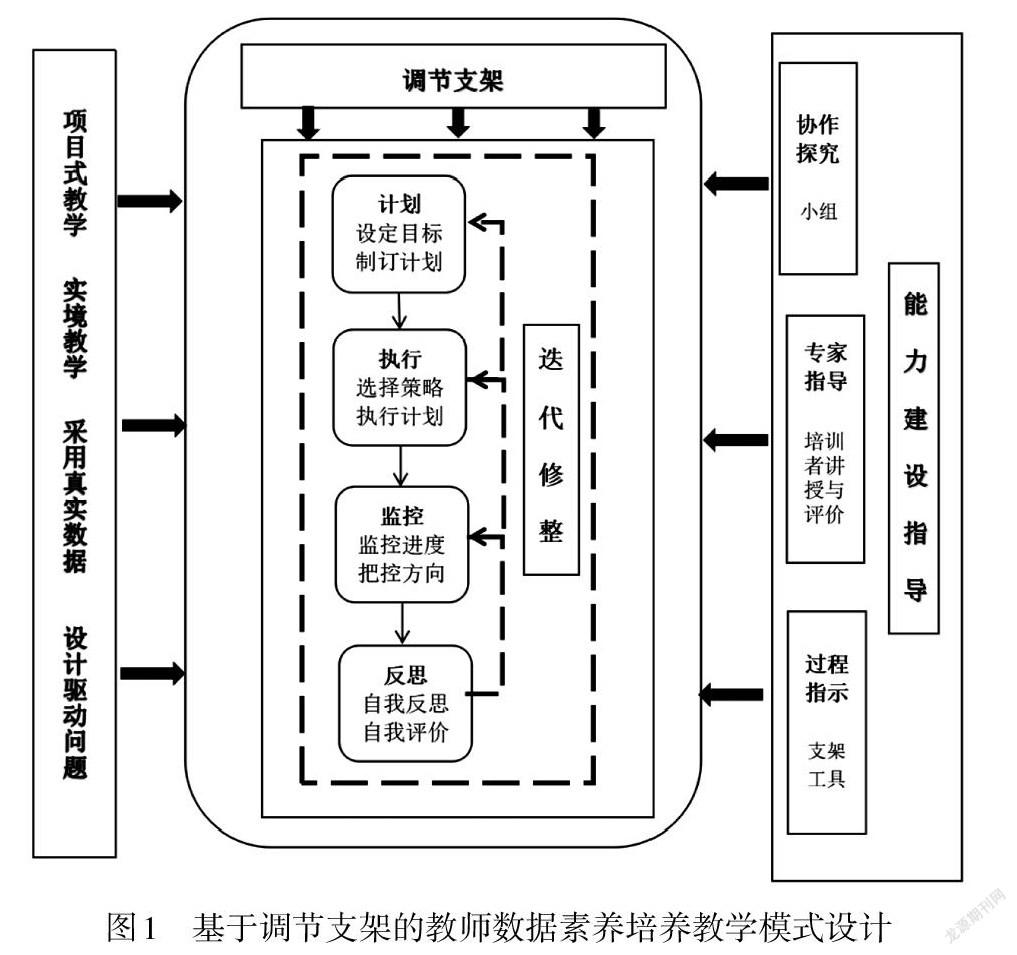

为了更好地促进教师数据素养的发展,本研究借鉴了调节学习理论,结合数据驱动决策能力建设框架,构建出基于调节支架的教师数据素养培养教学模式(如图1)。该模式旨在通过项目式教学方法,基于真实情境和真实教学数据使用过程培养教师数据素养,同时将协作探究、专家指导和过程指示作为指导性因素用于辅助受训教师学习。在教学过程中,培训者设计驱动问题,受训教师以小组形式开展选题、项目探究、成果展示等活动。其中,为了使小组协作效果得到优化,减少受训教师自身经验与外部世界的冲突及认知负荷,在协作过程中加入调节支架作为学习辅助。

在调节支架工具的选取上,本研究选用了脚本工具,包含宏脚本与微脚本两类。宏脚本将小组协作学习过程划分为计划、执行、监控和反思四个阶段,为各阶段提供不同的支架,如表1所示。微脚本则对四个阶段提供更加细致的支持,表征为在学习活动过程中为每一活动提供文本性提示。在调节干预工具的载体选择上,将学习任务单作为主要依托形式,辅助培训者为受训教师提供及时而精确的指导。

第一,计划阶段。受训教师需要对目标进行精准定位,设定预期标准,预估完成任务的质量和学习效果等。受训教师不仅需要依据自身经验精心安排时间进度,确定完成每个子任务的时间节点,还需要根据小组任务与团队成员协商分工,制订小组计划。第二,执行阶段。该阶段受训教师需要根据学习目标选择合适的方法和策略以达成目标,同时要与小组成员讨论比较不同策略产生的预期学习效果,选择最优策略和资源,高效完成团队任务。第三,监控阶段。受训教师需要不断对比自我和小组当前项目进展和预期目标的差距,根据进度调整时间安排,同时需要把控学习进程和方向,做出及时调整,以免偏离预期目标。第四,反思阶段。这一阶段受训教师依据制定的任务标准评价解决方案,对项目进行总结和反思,判断自我和小组是否达到预期目标,以进一步修正和完善当前解决方案。如果受训教师发现没有达到预期目标,则需要做出调整,通过协调冲突,调整目标、计划、策略,或者调整态度、行为等方式来促进任务的有效完成。

四、实证研究

为验证该教学模式在教学实践中的有效性,在2019年暑期华东地区某大学开展的一次中小学骨干教师数据素养培训课程上展开实证研究,采用对照实验研究方式将整个班级随机分配为实验组与对照组。在两个组别中分别提供共享调节支架和自我调节支架,均采用本研究设计的教学模式进行教学,并运用科学测量工具进行测量对比,以研究该教学模式对教师数据素养培养的作用。

(一)研究对象

研究对象为来自全国各地中小学的20名信息技术在职教师,其中男教师5名,女教师15名。被试被随机分为实验组(N=10)和对照组(N=10)。实验前两组被试均独立完成了数据素养测试(意识态度、基础知识、核心技能、思维方法),对实验组成绩(M=63.00,SD=14.944)和控制组成绩(M=53.00,SD=14.944)进行独立样本t检验,发现两组教师在实验干预前的数据知识水平不存在显著差异(t=1.496,P>0.05)。

(二)培训过程

整个培训共计36个课时,课程按照教育数据挖掘的基本流程按专题展开,由主讲老师带领受训教师以讲练结合的形式学习数据理论知识和统计分析方法。同时,全班以项目式学习方式分为10个组,每组2名受训教师,以真实的教育数据为对象展开教育数据问题分析,最终每个小组需要协作完成一个基于教育数据的项目分析报告,包括解释和讨论数据含义,根据数据做出决策等。项目的完成分为四个阶段:计划阶段、执行阶段、监控阶段和反思阶段。受训教师在项目完成的每个阶段都要填写对应的调节支架表单,以推进项目的进行。

(三)数据收集和分析方法

1. 数据收集

(1)知识测试

数据知识测试的内容是关于数理统计知识的10道测试题,前后测试题难度保持一致,总分设置为100分。前測的目的是在实验之初评估受训教师的基础知识水平。课程完成后,再次向受训教师发放知识测试,通过前后测对比,评估受训教师在数据知识方面的掌握情况。

(2)调查问卷

本研究所使用的调查问卷分为数据素养调查问卷和课程满意度问卷,问卷量表采用李克特5点式量表,从完全不符合到完全符合。其中数据素养调查问卷改编自杨现民团队(2020)编制的《教师数据素养自我评价量表》,包括意识态度7题、基础知识9题、核心技能和思维方法各12题,共40个题项涵盖教师数据素养评估的四个层面(林秀清, 等, 2020)。在培训前后均发放给受训教师,调查受训教师数据素养提升情况,从而评估培训的有效性。课程满意度问卷分为四个维度共13个题项,具体包括自我效能3题、自我调节4题、合作学习效果3题和课程满意度3题,用以了解受训教师对教学内容的掌握情况、自我调节和合作学习效果,以及对课程安排的满意度。

为确保研究结果的科学性,本研究采用SPSS软件对问卷进行了信效度检验。检验结果表明,数据素养调查问卷的Cronbach’s α值为0.979,课程满意度问卷的Cronbach’s α值为0.940,说明两份问卷均具有良好的信度。为检验两份问卷各维度量表设置的合理性,采用因子分析,分析结果显示:数据素养调查问卷的KMO检验系数>0.7,Bartlett球形检验P<0.001;课程满意度问卷的KMO检验系数>0.7,Bartlett球形检验P<0.001。这说明两份问卷适合进行因子分析。对问卷各维度进行主成分分析后,均获得4个共同因子,经旋转后,数据素养调查问卷中40个题项按原设计向4个主成分因子聚拢,数据素养调查问卷中13个题项按原设计向4个主成分因子聚拢,由此说明两份问卷均具有良好的结构效度。

(3)课堂视频

教学活动视频采集于教学活动发生的各个阶段,主要用于记录各小组成员在学习过程中的学习行为轨迹、组内对话和小组协作讨论情形。在本研究中,为更好地探究调节支架在受训教师数据处理流程中的过程性功效,对课堂视频的处理采用了视频编码,其编码框架的制定是在Rubin(2019)所提出的数据处理流程五大结构的基础上,借鉴Pintrich(2000, pp.451-502)和Hadwin等人(2011)对自我调节和共享调节的概念界定后,加入了自我调节和共享調节两个子项,最终形成包含两个维度七个子项的质性分析编码框架(如表2)。

2. 分析方法

研究采用定量分析和质性分析相结合的数据分析方法。

在定量分析中,对于问卷中的数据采用SPSS 20.0软件进行信效度检验、描述性统计和差异性分析,对培训的效果和不同调节支架所产生的影响进行量化分析。

在质性分析中,对教学活动视频中的会话内容进行采集,以每小组每个组员的发言内容作为转录单位进行转录、编码,并采用认知网络分析(epistemic network analysis,ENA)工具进行相关分析。认知网络分析法是一种融合了质性与量化研究的数据分析工具,它通过对文本话语等非结构化数据进行编码实现量化分析。在构建认知网络图的过程中通过提取核心数据元素建立各元素间的关联关系,构成可视化网络(吴忭, 等, 2018)。在本研究中,为进一步了解采用不同支架的受训教师在数据处理流程上的差异性,研究者分别选取了实验组和对照组两组受训教师的会话内容进行编码,根据教学活动视频将各组会话内容进行文本转录,以每位成员的每句完整话语作为分割单元,对自我调节、可变性、共享调节、聚合性、推理、语境、可视化七种行为进行编码。三位专家依据编码框架对各单元中的话语在七个行为编码维度上体现与否给予0和1的行为编码标签,其一致性系数达到0.857(P<0.01),具有显著一致性,并对不一致编码点进行协商,最终生成12,000多个编码数据,将编码数据导入ENA在线工具进行认知网络分析处理。

五、数据分析

(一)培训效果分析

1. 教学满意度分析

对课程满意度调查问卷中的数据进行描述性统计发现,在满分5分的机制下,学习者对该课程的平均满意度评分为4.58分(SD=0.51),表明对本次培训的整体教学设计较为满意,认为该模式具有实践应用价值。其中,受训教师在自我效能方面评分较高(M=4.23,SD=0.50),表明在本次培训过程中受训教师认为这种方式能够促进其对课程知识点的内化,进一步说明受训教师对该教学模式持肯定态度。而自我调节得分(M=4.20,SD=0.66)低于合作学习得分(M=4.43,SD=0.52),表明在数据素养的培养中受训教师认为合作交流是促进任务执行的关键要素,并且在学习过程中主动发生的自我调节次数少于共享调节次数。

2. 教学质量效果分析

为检验该教学模式在提升数据素养方面的有效性,在起始能力相近的情况下对全体被试进行数据知识前后测,分析结果显示,在满分100分的机制下,通过本次培训受训教师的数据知识后测分数有所提高(M=82.00,SD=14.36),且培训前后存在显著差异(t=5.27,p=0.00),表明本研究设计的教学模式对于增加教师数据知识是有效的。

在教师数据素养调查问卷测评中,通过对意识态度、基础知识、核心技能和思维方法四个子维度的数据分析可以看出,在意识态度方面,后测得分(M=4.26,SD=0.51)低于前测得分(M=4.17,SD=0.46),且不存在显著差异(t=-1.14,P=0.267);在基础知识、核心技能和思维方法方面,后测得分均比前测得分高,且均存在显著差异(见表3)。

通过对教学满意度及教学质量效果的数据分析可以看出,该教学模式得到了受训教师的较高认可,在数据知识和数据素养培养方面具有一定有效性,并能促进受训教师数据素养发展,提高学习绩效。

(二)不同调节支架的差异分析

1. 不同调节支架对数据素养发展影响的差异分析

为了解受训教师在数据素养的发展上是否会因使用了不同的调节支架而存在显著差异,研究对两组受训教师的数据知识和数据素养进行了独立样本t检验,结果如表4所示。研究发现实验组的数据知识测试得分(M=87.00,SD=15.67)高于控制组(M=77.00,SD=11.60),但不存在显著差异(t=1.62,P=0.12>0.05),表明自我调节支架与共享调节支架在促进受训教师获取数据知识方面没有显著差异。在数据素养方面,实验组在意识态度、基础知识、核心技能和思维方法四个维度上的得分均高于控制组,但是都不存在显著差异。

2. 不同调节支架对数据处理流程影响的差异分析

将一个组的会话内容作为一个分析单元,各分析单元中七个行为编码相互关联,各编码的共现体现了受训教师在数据处理流程中的行为结构,如图2所示。图中节点代表编码的行为要素,节点大小与该行为出现的频次正相关,节点间连线的粗细与行为的共现频次正相关。在自我调节组和共享调节组中,自我调节和共享调节两种行为共现,且出现频次最高的行为均为自我调节、共享调节、聚合和推理。但在自我调节组的认知网络图中,相较于共享调节,自我调节与其他五个元素联系更加紧密;在共享调节组的认知网络图中,共享调节与其他五个元素联系更紧密。两个组的认知网络差异图表明,两组的认知网络图在水平方向存在显著差异(矩形为网络的质心投影位置,虚线框表示质心投影位置的置信区间,两个虚线框在水平方向无重叠即说明有显著差异),反映出自我调节组和共享调节组分别在自我调节和推理以及语境和聚合性方面联系更紧密。综合来看,在培养数据素养的协作学习过程中,自我调节和共享调节作为两种调节支架对学习效果共同产生影响,且由于在协作过程中自我活动与集体活动相互交融、彼此依赖,因此两种调节行为协同发生、共同调节,影响受训教师数据素养的发展。

六、结论与讨论

(一)整合调节学习支架的项目式学习有助于提升数据素养

项目式教学融入调节学习支架可以有效提升教师数据素养培养效果。对数据素养测评结果的分析表明,该模式能够促进认知能力发展,而在非认知因素方面受训教师的自我效能感和学习满意度均较高。这与以往学者(刘雅馨, 等, 2018)所提出的通过开展数据对话,基于数据表达、交流营造学校协作型数据文化氛围,可以推动教师数据素养可持续发展的论述相一致。在项目式学习过程中,被试主要通过与其他教师以脚本工具作为支持方式进行数据分析、交流和解释,并与同行进行经验分享和案例剖析,共同完成数据驱动教学任务。有研究(Vanlommel & Petegem, 2016)表明,有效的协作和交流都能够对教师的自主动机和数据使用产生积极影响,而有效协作的发生又依赖于调节支架的支撑。

此外,学习者与同伴共同分析和解释数据可以增强其自主动机,而教师在数据使用中的自主动机强弱对其数据使用实践会产生直接影响。同时,教师自主动机与自我效能感之间存在相互影响,两者密切相关。教师的自我效能感水平会影响其学习动机水平(Ebbeler, et al., 2017),较强的学习动机会带来较高的自我效能感,而自我效能感是影响学习行为取向、行为过程和行为结果的重要因素,对学习绩效有不可忽视的作用,其水平高低直接影响成人学习者的学习效果(杨文武, 2013)。因此,在培养教师数据素养的过程中,基于调节学习支架,采用数据对话环境可以有效提升受训教师的学习动机、自我效能感和学习绩效。

(二)自我调节与共享调节在数据素养培养中协同发生

通过本研究可以发现,自我调节和共享调节作为学习支架,对实验组和对照组被试知识测试成绩的影响不存在显著性差异,且在数据处理流程中两种调节支架相互依存、共同发生作用。有学者(苏友, 等, 2020)曾提出,协作学习是一个复杂的社会性过程,提升学习表现是协作学习的真正目的所在,有效调节可以促进学习者的知识建构,因此提供调节支架就可以保证学习效率和质量。在本研究中,被试在调节支架的支持下进行学习,其成绩量化分析结论印证了这一观点。对实验组和对照组被试数据处理流程的质性分析表明,自我调节与共享调节在协作学习中通过动态转换共同促进集体成员互动与个人目标达成,即:虽然为实验组与对照组提供了不同的调节学习支架,但认知网络分析结果表明,在各组的话语分析中均出现了较强的自我调节和共享调节节点,且二者之间存在着强联系。当学习中个人的自我调节受到同组成员的引导、支持和协助时,学习者就会发生共享调节。其中,个人的自我调节又蕴含在集体活动内,嵌入整个协作交流场域中,两种调节方式共同帮助学习者进行任务理解、学习监控和反思活动,对认知、行为、情感、动机等不同维度进行共同协调(王靖, 等, 2020)。由此可见,在小组协作学习过程中,自我调节与共享调节两者协同发生,共同促进知识学习的发生。在今后培养教师数据素养时,培养者可以将两种调节支架均作为有效支撑使用。

(三)调节支架有助于教师数据聚合和推理能力的发展

在大数据时代,数据表征形式多样化,数据复杂性显著提升,对教师的数据处理能力提出了更高要求。教师数据素养培养主要发生在数据处理流程中。Rubin(2019)曾提出,数据具有聚合性,聚合思维与个别诊断需要相互交叉,以豐富其决策的生成。例如,虽然对一个数据图形进行解释是相对容易的行为,但学习者会因专注于个别案例而被“卡住”,难以获得超越案例的其他观点。同时,基于数据的推理也是一个容易经历但极易犯错的过程。推理是运用人的智慧对已知和未知间的因果关系作出判断与沟通的过程,教育结论需要依据教育数据经由逻辑推理而得出。数据聚合和数据推理的繁复性均由于数据本身的复杂性而导致。从本研究中的质性分析结果来看,在实验组和对照组中调节支架与数据聚合和数据推理间的连接较其他元素更加紧密。由于学习环境的复杂性和受训教师个体特质的差异性,在数据聚合和数据推理过程中需要多方支持以达成更好的数据处理和决策结果,从而将数据信息转换为知识并进一步升华为智慧。调节支架通过对受训教师个体和小组行为进行监控与调节,使得整个协作过程运行良好并为其提供有效支撑。

七、总结与展望

本研究以数据驱动决策能力建设框架为基础,融入调节学习理论,通过对照实验形式对教师数据素养培养教学模式进行了探究。研究结果表明,基于真实情境的项目式学习模式可以把受训教师融入有意义的任务完成过程中,受训教师在调节支架的辅助下能够针对复杂任务和多样问题进行适应性调节,获得良好的自我效能感并提升学习绩效。教育数据作为一种变革教育的战略资产和科学力量支撑,教师的数据素养是使其发挥真正效用的关键。本研究结果表明,专家指导与实景操作双通道培养模式可以有效提升教师的数据素养。其中,调节支架可以对数据聚合和数据推理给予一定程度的支持。

但本研究也存在以下局限:由于实验的开展场景为专题型课程,研究对象为骨干教师,导致样本数量较少且代表性不足。在后续研究中,培训对象应推广至其他学科教师。研究结论的通用性和普适性还需进一步通过大规模教师培训进行重复性验证。此外,该教学模式对学习者深层次认知的影响,以及调节支架在各学习阶段的具体变化过程还有待进一步深入研究。

[参考文献]

孙众,宋洁,陈文龙. 2019. 大数据时代专家教师新原型观[J]. 中国远程教育(6):77-82.

陈向东,罗淳,张江翔. 2019. 共享调节:一种新的协作学习研究与实践框架[J]. 远程教育杂志(1):62-71.

冯仰存. 2020. 数据驱动的教师教学决策研究综述[J]. 中国远程教育(4):65-75.

郝媛玲,沈婷婷. 2016. 大数据环境下高校教师数据素养现状及提升策略探析:基于上海地区高校的调查分析[J]. 现代情报(1):102-106,113.

林育瑜,李建生. 2019. 社會调节学习理论及启示[J]. 中国远程教育(2):85-91.

李青,任一姝. 2016. 教师数据素养能力模型及发展策略研究[J]. 开放教育研究(6):65-73.

李新,杨现民. 2020. 中小学教师数据素养培训课程设计与实践研究[J]. 中国电化教育(5):111-119,134.

林秀清,杨现民,李怡斐. 2020. 中小学教师数据素养评价指标体系构建[J]. 中国远程育(2):49-56,75.

刘雅馨,杨现民,李新,等. 2018. 大数据时代教师数据素养模型构建[J]. 电化教育研究,39(2):109-116.

苏友,李艳燕,包昊罡. 2020. 国际视野下社会调节学习研究历程、焦点及趋势[J]. 现代远程教育研究(6):33-43.

王靖,崔鑫. 2020. 如何支持与评价协作学习中的共享调节?基于2007—2020年国内外共享调节研究的系统性文献综述[J]. 远程教育杂志(6):86-95.

王萍,李颖欣,郑莹. 2016. 美国教师资格认证标准新视点:数据素养及测评[J]. 开放教育研究,22(3):63-70.

吴忭,王戈,盛海曦. 2018. 认知网络分析法:STEM教育中的学习评价新思路[J]. 远程教育杂志,36(6):3-10.

杨文武. 2013. 合作学习理论下成人自我效能感的培养策略[J]. 成人教育(10):77-80.

邹逸. 2020. 如何发展教师数据素养?——美国的经验与启示[J]. 比较教育学报(5):125-136.

汪昀. 2020. 高职教师数据素养现实困境与发展路径: 基于16名教师访谈数据的质性分析[J]. 宁波职业技术学院学报(3):48-52.

郑兰琴,李欣. 2017. 调节性学习的发展:模型、支持工具及培养策略[J]. 现代远程教育研究(2):60-66.

张斌,刘三女牙,等. 2018. 面向大数据的师范生数据素养课程体系构建研究[J]. 中国远程教育(4):62-68.

Athanases, S. Z., Bennett, L. H., & Wahleithner, J. M. (2013). Fostering data literacy through preservice teacher inquiry in English language arts. Teacher Educator, 48(1), 8-28.

Boudett, K. P., City, E. A., & Murnane, R. J. (2005). Data wise: A step-by-step guide to using assessment results to improve teaching and learning. Harvard Education Press, 77(1), 118-120.

Boudett, K. P., & Steele, J. L. (2007). Data wise in action: Stories of schools using data to improve teaching and learning. Cambridge: Harvard Education Press.

Campbell, M. D. (1995). A review of the Oregon and Texas experience in building performance measurement and reporting systems: Data selection, collection, and reporting. Washington, DC: National Institute for Literacy.

Carlson, D., Borman, G., & Robinson, M. (2011). A multistate district-level cluster randomized trial of the impact of data-driven reform on reading and mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(3), 378-398.

Ebbeler, J., Poortman, C. L., Schildkamp, K., & Pieters, J. M. (2017). The effects of a data use intervention on educators’ satisfaction and data literacy. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 29(1), 83-105.

Farley-Ripple, E. N. , & Buttram, J. L. (2014). Developing collaborative data use through professional learning communities: Early lessons from Delaware. Studies in Educational Evaluation, 42:41-53.

Gerzon, N., & Guckenburg, S. (2015). Toolkit for a workshop on building a culture of data use. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance. US Department of Education. Retrieved from http://ies.ed.gov/ncee/rel/regions/northeast/pdf/REL_2015063.pdf

Gearhart, M., & Osmundson, E. (2009). Assessment portfolios as opportunities for teacher learning. Educational Assessment, 14(1), 1-24.

Hadwin, A. F., Järvelä, S., & Miller, M. (2011). Self-regulated, co-regulated, and socially shared regulation of learning. Handbook of self- regulation of learning and performance, 30, 65-84.

Jrvel, S., & Hadwin, A. F. (2013). New frontiers: Regulating learning in CSCL. Educational Psychologist, 48(1):25-39.

Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016). What does it mean for teachers to be data literate: Laying out the skills, knowledge, and dispositions. Teaching & Teacher Education, 60, 366-376.

Marsh, J. A., & Farrell, C. C. (2015). How leaders can support teachers with data-driven decision making: A frame work for understanding capacity building. Educational Management Administration & Leadership, 43(2), 269-289.

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-regulation (pp.451-502). Academic Press. Retrieved from https://doi. org/10.1016/B978-012109890-2/50043-3

Rubin, A. (2019). Learning to reason with data: How did we get here and what do we know?. Journal of the Learning Sciences,154-164.

Reeves, T. D., & Honig, S. L. (2015). A classroom data literacy intervention for pre-service teachers. Teaching and Teacher Education, 50:90-101.

Schifter, C. (2014). Data-driven decision-making: Facilitating teacher use of student data to inform classroom instruction. Contemporary Issues in Technology & Teacher Education, 14(4), 419-432.

Supovitz, J. A., & Morrison, K. (2011, April). Does collaboration facilitate data use in schools?. In annual meeting of the American Education Research Association, New Orleans, LA.

Vanlommel, K., & Petegem, P. V. (2016). Data use by teachers: The impact of motivation, decision-making style, supportive relationships and reflective capacity. Educational Studies,1-18.

Wayman, J. C., & Jimerson, J. B. (2013). Teacher needs for data-related professional learning. Studies in Educational Evaluation, 42:25-34.

Winne, P. H., Hadwin, A. F., & Perry, N. E. (2013). Metacognition and computer-supported collaborative learning. In C. E. Hmelosilver, C. A. Chinn, C. Chan, & A. M. O’ Donnell (Eds.), International handbook of collaborative learning. New York: Routledge.

收稿日期:2021-04-23

定稿日期:2021-10-25

作者簡介:胡艺龄,博士,副教授,硕士生导师;张启迪,硕士研究生;孙珂,硕士研究生;吴忭,博士,副教授,硕士生导师,本文通讯作者。华东师范大学教育信息技术学系(200062)。

责任编辑 单 玲