著名物理学家李林院士的花样年华

杨晓璐

在我党我军的历史上,曾有过兄弟革命家、夫妻元勋、父子将军的精彩佳话,令无数后人景仰动容。不过,我党历史上还有这样一个独特的高知家庭鲜为人知:两代三人,个个是共产党员、人人是院士,父亲还担任过全国政协副主席。全国人大常委会原副委员长、名医大家吴阶平高度评价他们“在中国科技界仅此一家”。说到姓名,三人中的两位男士可谓家喻户晓:父亲是中国地质力学的创立者、现代地球科学和地质工作的主要领导人和奠基人之一、2009年入选“100位新中国成立以来感动中国人物”的李四光;女婿则是中国生物化学奠基人、人工合成胰岛素工程发起者之一、多次荣获国家自然科学大奖的邹承鲁。而作为女儿的李林,则几乎成了“隐身人”,尽管她曾是中国高温超导研究的领军人物,获得无数科技进步大奖,但除了物理学界人士外,很少有人知道这位女院士的别样人生。

李林是李四光和妻子许淑彬的独生女。

1923年10月31日,李四光34岁生日刚过5天,一个小女孩呱呱坠地。女儿的到来令他们夫妇欢欣不已,为了表达对女儿的美好期待,李四光夫妇为给女儿取名没少费脑筋。根据李氏家谱,李四光的子女是“熙”字辈,熙者,有光明、和乐、兴旺之意,想来想去,夫妇俩选了个“芝”做女儿之名。芝者,《说文解字》中题解为“神草也”,当属宝物!李熙芝果然名如其人,从小就聪明伶俐,深得父母疼爱。

李四光夫妇十分重视女儿的教育。李四光不仅在科学领域颇有建树,还精于小提琴演奏,他1920年在法国创作的《行路难》是中国人创作的第一首小提琴曲;许淑彬从小也饱读诗书,更是弹得一手好钢琴。在这样的父母教育熏陶之下,李熙芝4岁的时候就认识了很多字,爸爸妈妈还专门为她请了一位家庭教师,教她弹钢琴。作为妻子,许淑彬非常支持丈夫的事业,但作为母亲,却不希望女儿像李四光那样成天东奔西跑、跋山涉水,主张女儿要多受音乐的熏陶,日后从事一个文雅的职业。

然而,李熙芝更感兴趣的恰恰是父亲经常挂在嘴边的冰川、化石、显微镜等,更喜欢与父亲一起去野外爬山。可是父亲太忙了,他热爱的事业要求他经常在外奔波勘探,而很少有时间在家里享受天伦之乐。所以,李熙芝最喜欢的季节是隆冬和盛夏,因为只有这时,父亲才会留在家里,一边写写画画一边陪她玩耍。

6岁那年,李熙芝染上了肺结核,李四光特地把妻女二人送到庐山,希望女儿能够在优美安静的环境中尽快康复。可屋漏偏逢连夜雨,李熙芝的肺结核还没痊愈,左手的食指又生了一个疮,以致指头明显短了一截。这样,让女儿成为钢琴家的梦想彻底在许淑彬的心中破灭了。不过,李熙芝反而有充足的时间去认识自然,她经常把植物、昆虫带回家,还做成极为精致的标本。慢慢地,李熙芝的房间俨然成了一间小小的标本室。

快乐的庐山生活转眼就结束了。1929年10月,国立武汉大学新校舍落成,身为筹备委员会委员长的李四光,与蔡元培等人出席落成仪式及开学典礼。许淑彬也调到武汉担任英文教员,李熙芝只好随爸妈一起,又重新开始欣赏起了“城里的月光”,过着单调乏味的生活。不过,她平日积累起来的那些标本倒也能够维持小女孩对大自然的兴趣,只要一有空,李熙芝就会躲在房间里摆弄自己的那些标本;一到放假,她更是忙不迭地四处捉昆虫。

许淑彬眼瞅着女儿一天天“野”下去,颇有些无奈。而在李四光看来,女儿如此热爱自然,喜欢原野高山、花鸟虫草,会不会日后也能与自然科学结缘呢?他决心引导女儿走上科学之路。全民族抗战爆发后,14岁的李熙芝随父母一路辗转到了桂林,天资聪颖的她很快就感觉那里的初中满足不了自己的求知欲,便决定直接考高中。但按规定,初中没毕业的学生不能报考高中,李熙芝便灵机一动,用了母亲小时候名字(许璘)的谐音,把自己的名字改为李林,成功报名考上了高中。

巧合的是,34年前的1903年,一个名叫李仲揆的少年,告别父母从湖北黄冈乡下启程,独自一人来到武昌报考高等小学堂,并改名为李四光,此时也正是14岁。一前一后相隔34年,父女俩都是在14岁那年,自己给自己改了名字,改名的目的都是为了考上理想的学校,这委实是一段佳话。

李林晚年曾回忆说,她这一生的许多重大改变都是出于偶然:第一个偶然是手坏了,使她没再往钢琴方面发展;第二个偶然的发生,使她改了学习专业;而第三个偶然的出现,则又改变了她的研究方向……

国家和民族的危亡,促使李林更加发愤学习,把大量精力花在了数理化等学科上。1940年,不满17周岁的李林,虽然还只是个高中二年级学生,却参加了大学的统一招考。当时摆在她眼前有两个选择:一是广西大学,一是贵阳医学院。对于一心想当医生的李林来说,她几乎不会考虑没有医学專业的广西大学。考试成绩公布了,李林的总分也远远超出录取线,正当她兴奋地准备去贵阳医学院报到时,母亲却告诉她:她和父亲都坚持李林就地上广西大学。原来,许淑彬不放心自幼体弱多病的女儿,再怎么说也舍不得让李林远离自己,而李四光也毫不犹豫地支持妻子的意见。

就这样,李林就“偶然”地来到了广西大学。开学的日子日渐临近,李林不得不重新选择自己的专业。学医不成,那就像父亲一样学地质也不错,可广西大学又偏偏没有地质系。作为地质学家,李四光希望自己的专业后继有人、人才辈出;但作为一个父亲,李四光又觉得女孩子学地质不太合适,于是建议女儿去学机械。李林对于机械并没有多少兴趣,但出于对父母的尊重,她最终同意学习机械专业。当时,她用来说服自己的理由就是:机械虽然没有生命的活力,但能够运转,能够参与人类的劳动。

就这样,李林成了广西大学机械系唯一一名女生。

1944年,李林以优异的成绩从广西大学机械系毕业。她原想着进一步深造,但日本侵略者的炮弹打碎了她的梦想。随着桂林的沦陷,李四光举家迁至四川,李林则被安排到成都的航空研究院担任助理员。当时,英国学者李约瑟夫妇正在重庆,同时负责英国文化委员会招收留英学生的工作,李林没费什么劲就申请到了奖学金。与此同时,美国加州大学的奖学金也被她申请到了。正当李林在为去向而犹豫不决的时候,早年留学英国的父亲给她出了主意:还是去英国吧!而且最好是学力学,可以专攻弹性力学!李林又一次听从了父亲的劝告,决定到李四光曾留学的伯明翰大学去深造,并在送给英国文化委员会的志愿表上,填上了“Elasticity”(弹性力学)的专业名称。

1946年6月,李林只身一人从上海踏上了远赴异国他乡的航程,8月底到达伯明翰大学。不料,一开学,李林就懵了:学校告知李林,她的专业是物理冶金系的塑性力学(Plasticity)专业。这是怎么回事?李林好生纳闷,急忙去查找选报专业的表格。原来,重庆英国文化委员会办事处的打字员,不小心把李林选报的专业“Elasticity”错打成了“Plasticity”,就一个字母之差,不仅专业变了,而且连院系也变了。

李林没法找到当事人核实,便找到学校的负责人,说明了其中的差错,希望能把自己转到机械系去。但由于学校的研究生计划已经定下来了,无法更改,她只好到物理冶金系报到。系主任汉森教授了解了她的情况后,让她跟在科托尔博士后面学习。对于再一次偶然地闯进陌生的世界,李林并没有自怨自艾,而是在科托尔博士的帮助下,很快进入了专业状态,并且凭借自己机械系专业的功底,一边恶补基础课程,一边熟练从事实际操作。3个月后,她便制造了6台蠕变机,并利用这些蠕变机取得了一系列实验数据。在对实验数据和现象进行综合分析的基础上,她写成了一篇《铝的蠕变》学术论文,这篇论文使她获得了硕士学位。

一年半的硕士生涯很快就要结束,文化委员会的奖学金也即将到期,李林无法继续在伯明翰从事研究工作。在科托尔博士的帮助下,她于1948年初来到剑桥大学冶金系的奥斯汀实验室,从事短期助手工作。那时候,奥斯汀教授在许多工厂担任兼职顾问,非常繁忙:工厂的锅炉爆炸了,他要带人分析查找事故原因;某个机器出了故障,他要帮忙检验材料性能。聪明能干的李林很快就让奥斯汀刮目相看,磨片、看显微镜、拍金相照片等重任全部落在李林肩上。

李林兢兢业业地干了8个月后,奥斯汀教授找到了她,表示愿意招她为博士研究生,并建议李林请伯明翰冶金系的教授写推荐信,以加快申请读博所需的奖学金。有了奥斯汀的鼎力支持,事情进展得非常顺利,李林很快就申请到了英国钢铁学会的一笔奖学金。1949年暑假之后,她便埋头做起了博士论文研究。

这时候,条件比先前好得多了。先是1948年,李四光夫妇都来到了英国。父母的到来让李林满心欢喜。接着,到了剑桥以后,她还结识了相濡以沫半个世纪的终身伴侣邹承鲁。邹承鲁是江苏无锡人,1945年毕业于西南联大化学系,1946年便以中英庚款留学项目化学类考试第一名的成绩,被剑桥大学录取,直接在摩尔历罗实验室从事生物化学的研究。

在一次同学聚会上,李林和邹承鲁同台演唱了爱国歌曲《松花江上》,赢得了同学们的阵阵喝彩。同样的爱国情怀、共同的理想、相近的专业,让李林与邹承鲁彼此都有相见恨晚的感觉,两人的感情与日俱增。李林经常要在实验室待到深夜,细心的邹承鲁总会为她带来可口的夜宵,然后等她结束一天的工作后,再在剑桥的夜色中护送李林回宿舍。1949年8月25日,李四光亲自主持了这对年轻人的婚礼,并勉励他们相互关心、相互尊重、白头偕老。

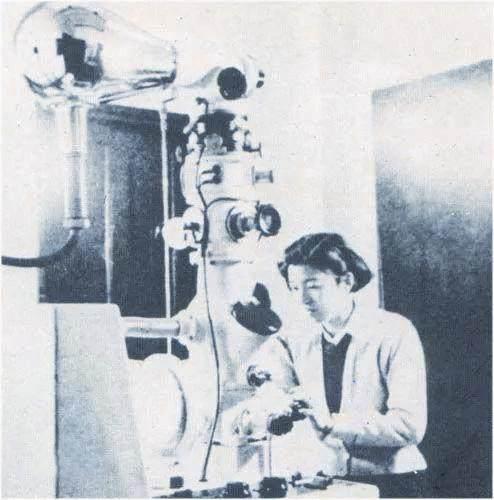

奥斯汀教授是李林的博导,但实际带她的则是年轻的纳丁博士。纳丁与李林同岁,对金相学和电子显微镜很有研究。在他的指导下,李林尝试使用复型技术进行电子显微镜金相研究,成为世界范围内该领域的最早一批工作者之一。1950年9月,李林带着一篇关于电子显微镜的科学论文参加了在巴黎举行的第二届国际电子显微镜学会,她的科研工作由此打开了新局面。

1949年12月,李四光夫妇冲破重重阻碍,在巴塞尔买了从意大利开往香港的船票,秘密启程回国,直到次年5月6日,他们才胜利抵达北京。李四光临行前,李林表示也想和父母一起回国,但李四光坚持让女儿完成博士论文再回国。李林接受了父亲的意见,便尽力加快进度,以期早日回到祖国的怀抱。1950年11月,李林终于带着她的博士论文——《低碳铁中的奥氏体》参加了在谢菲尔德大学举行的答辩会,并赢得了教授们的一致好评。

完成论文答辩后,李林就登上了由英国开往瑞典的轮船,踏上了归国的旅途。英国的博士证书在领取时需要交10英镑的费用,但由于走得太急,李林没有去付这个钱,也就没有拿到博士证书。她的一个英国同学慷慨地掏了10英镑,为她领取和保存了博士证书。直到1981年9月,这份博士证书在与自己的主人分离整整30年之后,才由访华的纳丁教授从遥远的国度带到了北京,第一次与李林见面。

李林回国后,就与邹承鲁天南地北地分开了。邹承鲁在北京,李林则被分到中国科学院上海冶金研究所实验室。接待李林的是周仁教授,他热情地向李林表示了欢迎,并建议她参加球墨铸铁的课题组。李林尽管对铸造专业不是很懂,但也愉快地接受了任务。她边干边学,很快掌握了相关专业知识和实验技能,成了球墨铸铁组的一名活跃成员。1956年,该课题组以出色的成果,集体荣获了国家自然科学三等奖。

球墨铸铁的工作一结束,李林就陷入了沉思:向科学进军的号角已经响彻祖国大地,自己该怎样跟上这进军的队伍呢?她想到了吴自良教授正在开展的硼钢研究。参加吴教授的课题组仅几个月,李林就在《金属学报》上发表了一篇关于硼钢的研究论文。在不到两年的时间内,六七篇科学论文就相继诞生于这个30岁刚出头的青年人的笔下。突出的科研成果和洋溢的工作热情,让李林赢得了组织和群众的高度信任。

1956年11月,组织上派她和其他几位同志一道,到日本参加第一届亚太地区电子显微镜会议,李林不仅在大会上作学术报告,还担任了大会的英语翻译。1958年5月,党组织根据她多年的愿望和卓越表现,吸收她为中共党员。正当李林打算以更大的热情投入科研工作的时候,她却遇到了重重挫折……

1959年,李林在一次党内的小组会上,大胆表达了自己的思想,对大炼钢铁提出了一些看法,结果遭到了严厉的批判。一时间,李林感到了巨大的压力,身体也一天天瘦了下去。1962年,组织上对李林的问题作出了正确的甄别结论。可就在这时,李林突然感到心慌、头晕、恶心,被诊断为“植物神经紊乱”!但李林并没有被病魔击倒。在降压药和镇静剂的帮助下,她争分夺秒地从事着科学研究。有时在实验室里操作了一整天,站得腰酸腿胀,晚上却仍旧照常加班,整理和分析实验资料。凭着顽强的毅力,李林再度迎来了科学的春天。

然而病魔再一次袭击了她:严重的眩晕使她无法站立,就连坐在椅子上也必须抓住椅背才能勉强维持身体的平衡,体重一度下降到41公斤。这次的诊断结果是脑动脉硬化,但李林绝不向病魔低头,她通过不间断的体育锻炼,逐渐恢复了健康。1978年10月,她被安排到中科院物理研究所低温物理研究室,第二年便被选为研究室主任。

此后,李林领着两名助手,开始着手高临界温度超导体铌三锗成相规律的研究工作。在李林的带领下,从自制设备开始,经过一系列的试验、测试、分析,课题组的铌三锗研究达到了国际水平,并且还提出了自己独到的见解。一篇题为《铌三锗的制备与分析》的科学论文,发表在1981年第14期的《科学通报》上;关于铌三锗的成相规律研究,也在美国的《低温物理》杂志上公诸于世。在美国洛杉矶召开的第十六届国际低温学会,接受了他们提交的科学论文。

由于科研成果丰硕且影响重大,李林和鄒承鲁一起被选为中国科学院学部委员(后改称中国科学院院士),并参加了1981年5月11在北京召开的中国科学院第四次学部委员大会。面对纷至沓来的荣誉,李林始终保持谦虚本色,仍然全身心地投入科研工作。她非常重视实验,不仅坚持亲自动手做实验,还注重在实验工作中锻炼培养年轻一代的科研能力。晚年的李林,又致力于推动超导技术的军民融合,满腔热忱地研发实用大面积超导薄膜和微波器件。

2002年5月31日,李林因病医治无效在北京逝世。在同年召开的第七届全国超导薄膜和器件学术讨论会的开幕式上,全体与会者为李林的不幸逝世默哀,以纪念她为我国科技事业作出的巨大贡献。

(责任编辑:董李)

3185501908282

——李四光

——李四光