百年“龙学”如何开篇:从黄侃到范文澜

戚良德,刘尚才

(山东大学 儒家文明省部共建协同创新中心,山东 济南 250100)

黄侃(1886—1935)是名冠天下的语言文字学大师,却在“龙学”史上留下一部不朽名著,堪称现代“龙学”和学术经典,那就是《文心雕龙札记》。居今而言,学术史上出版次数最多、因而版本最多的“龙学”著作,应该非这部黄氏札记莫属了。据笔者不完全统计,自1927年7月北平文化学社的第一个版本开始,截至2020年底,海峡两岸即有近30个版本的《文心雕龙札记》(个别版本书名不同),这不能不说是一个学术奇迹。当然,这些版本大多为近二十多年来所出版,近十年出版者尤多,这与这个时期重视民国学术有关,但黄氏札记被看重,主要由其本身深厚的学术根基所决定,不完全是跟风所致。黄侃之后,史学名家范文澜(1893—1969)亦留下一部“龙学”名著,那就是《文心雕龙注》。这部著作不像黄氏札记那样拥有众多版本,其早期版本有两个,一是北平文化学社于1929年、1931年出版的上中下三册本,一是开明书店于1936年出版的七册本。近数十年来,该书除了曾被收入《范文澜全集》之外,一直只有人民文学出版社于1958年推出的一个版本流行于大陆。直到2018年9月,才由经济科学出版社推出一个新版的《文心雕龙注》(中南财经政法大学经典文库“先贤文集系列”之一),但流传不广。2020年1月,华东师范大学出版社亦有新版《文心雕龙注》问世。据笔者所知,大陆新版《文心雕龙注》仅此两种,这与黄氏札记近年来被各家出版社争相出版的情形形成鲜明对比。但范注之书同样创造了自己的学术奇迹,那就是直到今天,它仍然是大陆各类学术论著之中引用《文心雕龙》原文最常见的版本依据。黄侃和范文澜在“龙学”上的贡献已有不少探讨,但着眼百年“龙学”史,他们二人到底有什么样的贡献和地位?还需要一个更为准确而宏观的把握。尤其是将师徒二人合论,不仅能够更加清晰地认识其“龙学”成就,而且可以展示百年“龙学”如何开篇。

一、黄侃对百年“龙学”的独特影响

关于《文心雕龙札记》,黄侃的门人、台湾学者李曰刚在其《文心雕龙斠诠》的“附录六”中有一段著名的话:“民国鼎革以前,清代学士大夫多以读经之法读文心,大别不外校勘、评解二途,于彦和之文论思想甚少阐发。黄氏札记适完稿于人文荟萃之北大,复于中西文化剧烈交绥之时,因此札记初出,即震惊文坛,从而令学术思想界对《文心雕龙》之实用价值,研究角度,均作革命性之调整,故季刚不仅是彦和之功臣,尤为我国近代文学批评之前驱。”[1]2515此说高屋建瓴,颇中要害,但多数研究者忽略了一个问题:此论来源于王更生先生的《文心雕龙研究》[2]41,李先生只是略作改编,主要是添加了后两句结论,即“季刚不仅是彦和之功臣,尤为我国近代文学批评之前驱”。黄氏《札记》与清代及其以前对《文心雕龙》的研究相比,确实有了“革命性之调整”,即“对《文心雕龙》之实用价值、研究角度”的调整,这是毫无疑问的,但在今天看来,这种调整不仅有利,亦且有弊。从而谓季刚先生“尤为我国近代文学批评之前驱”则可,至谓“彦和之功臣”,虽亦言之不虚,却不只是“功臣”这么简单了。李先生说黄侃的贡献尤其表现在其为“我国近代文学批评之前驱”,则意味着黄侃对《文心雕龙》的研究和阐释必然带有浓厚的“六经注我”之色彩,我们谓其“有弊”者,正以此也。著名“龙学”家牟世金先生也曾指出:“《文心雕龙札记》的意义还不仅仅是课堂教学的产物,更是《文心雕龙》研究史上的一个巨大变革。”[3]在笔者看来,如果撇开其把《文心雕龙》搬上大学讲台这一点,那么这个“巨大变革”就只能是把《文心雕龙》作为文学批评著作来阐释了,所谓“我国近代文学批评之前驱”者是也。应该说,在“中西文化剧烈交绥时”,黄侃的选择可能是身不由己的,或谓其乃历史的必然;实际上,也正是由于这种特定的角度,奠定了百年“龙学”的基调,也成就了百年“龙学”的辉煌,以此而论,谓黄侃为“彦和之功臣”,可以说是当之无愧的。但历史从来不是简单的线性发展,而是复杂的立体呈现。所谓“巨大变革”者,其本身便意味着要忽略甚至抛弃一些东西,就《文心雕龙》而言,被抛掉的是什么,被摒弃的有哪些,便正是黄侃作为“功臣”之外的历史责任,也是不可忽略的。

黄侃把《文心雕龙》搬上大学讲坛,显示出对这部书的高度肯定和特别重视,这既以清代对《文心雕龙》的研究为背景,又有着黄氏自己的想法。其曰:

论文之书,尠有专籍。自桓谭《新论》、王充《论衡》,杂论篇章。继此以降,作者间出,然文或湮阙,有如《流别》《翰林》之类;语或简括,有如《典论》《文赋》之侪。其敷陈详核,征证丰多,枝叶扶疏,原流粲然者,惟刘氏《文心》一书耳。[4]1

黄侃认为,“论文”之专书,《文心雕龙》乃独一无二,此论较之清代章学诚所谓“成书之初祖”[5]648,显然更进一步,亦更加准确。刘勰之作的独到之处,黄侃讲了四个方面:一是“敷陈详核”,亦即论说充分;二是“征证丰多”,亦即资料丰富;三是“枝叶扶疏”,亦即主次分明、条理清晰;四是“原流粲然”,亦即本末相承、自成体系。这一评价要言不烦,却又具体而准确,显示出黄侃的标准已经颇具现代色彩,亦说明《文心雕龙》之走上大学讲坛,乃是理性之选,而非权宜之计。这一举动之奠定“龙学”百年基业者,正以此也。

至如具体的讲说方式,黄侃有着更为详细的说明,一则曰:“今为讲说计,自宜依用刘氏成书,加之诠释。引申触类,既任学者之自为;曲畅旁推,亦缘版业而散见。”亦即对刘勰原作进行阐释,并搜罗相关资料予以佐证,亦便于学习者举一反三、触类旁通。再则曰:“如谓刘氏去今已远,不足诵说,则如刘子玄《史通》以后,亦罕嗣音,论史法者,未闻庋阁其作。故知滞于迹者,无向而不滞;通于理者,靡适而不通。”这里,黄侃再次说明之所以选择《文心雕龙》进行讲说,要在看重刘勰之书,犹如“论史法”而不能不读刘知几的《史通》一样,欲论文法,就不能不讲《文心雕龙》。虽然“刘氏去今已远”,但黄氏自认堪为“嗣音”,只要不拘形迹,便可找到古今相通之理。三则曰:“自愧迂谨,不敢肆为论文之言,用是依旁旧文,聊资启发,虽无卓尔之美,庶几以免戾为贤。若夫补苴罅漏,张皇幽眇,是在吾党之有志者矣。”[4]1即是说,之所以“依旁旧文”者,乃为“聊资启发”也,则借题发挥便为题中应有之义;所谓“张皇幽眇”,即是要接着刘勰的话往下说。这便是《札记》之作的独有特色:因为欣赏《文心雕龙》,所以我们不时看到黄侃对刘勰之说不吝赞扬;因为与彦和心有灵犀,所以我们不难读到黄侃对《文心雕龙》的准确阐释;因为需要“肆为论文之言”,所以我们也就看到不少并非刘勰原意的黄氏之说。

黄侃《文心雕龙札记》最早由北平文化学社于1927年出版,除卷首“题辞及略例”之外,正文部分共二十篇,包括《序志》一篇以及《神思》至《总术》的十九篇札记,后附骆鸿凯所撰《物色》札记一篇。潘重规先生曾提到:“先师平生不轻著书,门人坚请刊布,惟取《神思》以次二十篇畀之。”[6]232可见,这并非黄氏所撰《札记》之全貌。黄侃先生哲嗣黄念田先生则谓:“先君以公元1914年至1919年间任教于北京大学,用《文心雕龙》等书课及门诸子,所为《札记》三十一篇,即成于是时。”[7]235即是说,《文心雕龙札记》的全璧为三十一篇。除了1927年所出二十篇外,其余十一篇分别为《原道》《征圣》《宗经》《正纬》《辨骚》《明诗》《乐府》《诠赋》《颂赞》《议对》《书记》,即五篇“总论”之全部,加上文体论六篇。

然而,曾为黄氏门人的金毓黻先生却有着不同的说法。其云:“黄先生《札记》只缺末四篇,然往曾取《神思》篇以下付刊,以上则弃不取,以非精心结撰也……”[8]5162所谓“只缺末四篇”,概指《时序》《才略》《知音》《程器》四篇,而文体论部分的《札记》该有多少篇呢?黄念田先生指出:“三十一篇实为先君原帙,固非别有逸篇未经刊布也。”[7]235实际上,黄侃曾于1919年、1925年、1926年分别在《新中国》《大公报》(天津)《华国月刊》等发表过《文心雕龙札记》的一些篇章,其中文体论部分只有《明诗》《乐府》《诠赋》《颂赞》四篇[9]169-179,此亦可证明黄念田先生的说法是较为可信的。

同为黄氏门人的范文澜先生则提到, “黄先生授以《文心雕龙札记》二十余篇”, 又说: “《文心》五十篇,而先生授我者仅半, 殆反三之微意也。”[10]5既然黄氏《札记》已有三十一篇刊出, 则其篇数即使不能增多, 亦当不会再减少, 这是可以肯定的, 但这并不能证明范说必误。 此或可说明, 后来作为著作的《札记》是一回事, 黄氏在课堂上所讲则是另一回事了。 当然, 范说所指, 亦可理解为文化学社本的《文心雕龙札记》。 但无论哪种情况, 所谓“授以《文心雕龙札记》二十余篇”, 这是一个值得我们尤为关注的问题, 毕竟《札记》三十一篇虽为全璧, 却是黄侃先生去世之后方得面世的。 要之, 无论课堂的讲授还是最初的出版, 黄侃的《文心雕龙札记》主要就是“剖情析采”的创作论部分,这是显然可见的。 并非巧合的是, 整个20世纪的《文心雕龙》研究, 其重点一直都在“剖情析采”的创作论部分, 而占《文心雕龙》五分之二篇幅的“论文叙笔”部分则一直未能得到充分的重视和研究, 这不能不说与黄侃的影响是有关系的。

我们探讨黄侃《札记》的篇目,意在说明一个问题,那就是作为“龙学”的奠基人,黄氏对《文心雕龙》五十篇的取舍,其所看重者何在,这对后世将有着重要影响。我们从其生前所刊《札记》二十篇以及范文澜先生所说,可以明确无误地知道,黄氏所推重者,乃《文心雕龙》之创作论也。换言之,其所不太重视者,乃《文心雕龙》之文体论也。这不仅有着上述明显的证据,而且还有黄氏自己的说明。其《神思》札记有云:

自此至《总术》及《物色》篇,析论为文之术,《时序》及《才略》已下三篇,综论循省前文之方。比于上篇,一则为提挈纲维之言,一则为辨章众体之论。诠解上篇,惟在探明征证,榷举规绳而已,至于下篇以下,选辞简练而含理闳深,若非反复疏通,广为引喻,诚恐精义等于常理,长义屈于短词;故不避骈枝,为之销解,如有献替,必细加思虑,不敢以瓶蠡之见,轻量古贤也。[4]91

应该说,细绎黄先生之本意,其于《文心雕龙》之上、下篇并无轩轾,只是以其功能不同,故有诠释方式之异;但上述理解本身,又说明其所看重者,乃为下篇,所谓“选辞简练而含理闳深”,所谓“诚恐精义等于常理”,这些说法固为《文心雕龙》下篇之实际,但在不同的研究者看来,其实是不一样的。一个明显的例子是,黄叔琳作《文心雕龙辑注》时,其最为用力者乃文体论,其于创作论各篇甚少加注,这说明其与黄侃的想法便颇有不同。因此,黄侃对《文心雕龙》创作论之“反复疏通,广为引喻”,当然不错,而且以此为我们留下了一部“龙学”经典,但这并不说明其于创作论部分的偏重就是理所当然的,也并不说明读《文心雕龙》之文体论,真的就是“惟在探明征证,榷举规绳而已”。要之,这些认识和选择有着黄侃鲜明的个性色彩,这便是《文心雕龙札记》的实际。

黄侃对创作论的格外重视,除了上述一般的说明,还有更深层的原因,那就是文学观问题。其《原道》札记在引阮元《与友人论古文书》之说后,指出:“窃谓文辞封略,本可弛张,推而广之,则凡书以文字,著之竹帛者,皆谓之文。”他说,这是“文”之“至大之范围”,“故《文心·书记》篇,杂文多品,悉可入录”。但他又认为,“若夫文章之初,实先韵语;传久行远,实贵偶词;修饰润色,实为文事;敷文摛采,实异质言”。即是说,所谓“文章”,便意味着“修饰润色”,正因如此,黄侃指出:

即彦和泛论文章,而《神思》篇以下之文,乃专有所属,非泛为著之竹帛者而言,亦不能遍通于经、传、诸子。然则拓其疆域,则文无所不包;揆其本原,则文实有专美。特雕饰逾甚,则质日以漓;浅露是崇,则文失其本。又况文辞之事,章采为要,尽去既不可法,太过亦足召讥,必也酌文质之宜而不偏,尽奇偶之变而不滞:复古以定则,裕学以立言,文章之宗,其在此乎?[4]8

所谓“专有所属”,这大约是黄氏看重《文心雕龙》之创作论的真正原因了。他明确认识到“文”有广狭之分,其大可以“无所不包”,但从根本而言,“则文实有专美”,“而《神思》篇以下之文”,正是对文之“专美”的探讨。只不过,要把握“专美”之度,既不能过分“雕饰”,又不能过于“浅露”,但既然是文章,终究是“章采为要”,所以只要做到“不偏”“不滞”即可,这便是“文章之宗”。《序志》篇有云:“古来文章,以雕缛成体。”[11]286黄侃解释说:“此与后章文绣鞶帨、离本弥甚之说,似有差违,实则彦和之意,以为文章本贵修饰,特去甚去泰耳。全书皆此旨。”[4]218即是说,《文心雕龙》全书之宗旨,与黄氏对文章宗旨的理解,乃是完全一致的。《文心雕龙》之能够走上大学讲坛者在此,《文心雕龙》之创作论得到青睐者亦在此了。

二、百年“龙学”传承的关键一环

历经百年发展之后,我们现在来看黄侃之于现代“龙学”的意义,当然可以说他是独一无二的一代“龙学”宗师,是现代“龙学”最重要的奠基人。然而,又不能不说,黄侃对“龙学”大厦之建造,最初并没有一个完整的规划和设计,只是顺势而为,顺意而作。尤其是他对刘勰论文宗旨的理解,对《文心雕龙》的取舍,归根结底体现了他自己的旨趣。因此,黄侃的《文心雕龙札记》固然前无古人,其于理论研究之用心,固然开启了现代“龙学”之新篇章,但对百年“龙学”之传承而言,另一个历史事实更为值得大书特书,那就是黄侃有两位“龙学”高徒:范文澜和李曰刚。正是范、李二人高擎“龙学”之火炬,才照亮了现代“龙学”的百年征程。范文澜对整个现代“龙学”的规划意义,李曰刚对台湾“龙学”发展的奠基作用,都是无可替代的;而着眼百年“龙学”之早期传承,范文澜及其《文心雕龙注》可以说是关键的一环。

范文澜先生的《文心雕龙注》乃以其《文心雕龙讲疏》为基础,《讲疏》之作,则同样来自课堂。其云:“予任南开学校教职,殆将两载,见其生徒好学若饥渴,孜孜无怠意,心焉乐之。亟谋所以餍其欲望者。会诸生时持《文心雕龙》来问难,为之讲释征引,惟恐惑迷,口说不休,则笔之于书;一年以还,竟成巨帙。以类编辑,因而名之曰《文心雕龙讲疏》。”[10]5实际上,师生互动之所以“竟成巨帙”者,显然源于范先生对《文心雕龙》一书的认知,所谓“会诸生”云云,这个“会”字透露了其中的消息,那就是“龙学”乃久蕴于心之事,只是等待时机而已。所谓“讲释征引,惟恐惑迷”者,所谓“口说不休,则笔之于书”者,正说明《文心雕龙》之巨大的吸引力。其曰:“论文之书,莫善于刘勰《文心雕龙》。旧有黄叔琳校注本,治学之士,相沿诵习,迄今流传百有余年,可谓盛矣。惟黄书初行,即多讥难……今观注本,纰缪弘多,所引书往往为今世所无,展转取载,而不著其出处,显系浅人之为。纪氏云云,洵非妄语。然则补苴之责,舍后学者,其谁任之?”[10]5即是说,一方面早就认识到“论文之书”乃以《文心雕龙》为最善,另一方面亦对旧有的黄注本不满意,而又恰逢学生持书问难,则“补苴之责”,可谓责无旁贷了。

所谓“舍后学者,其谁任之”,范文澜先生立志注释《文心雕龙》之热情和底气,真是沛然浩然,不同凡响;在一定程度上,这也正是其《文心雕龙注》必将取得巨大历史成就并成为百年“龙学”传承之关键一环的根本所在。然则,如此之底气,又来自何处呢?当然来自范先生独特的从学黄侃之经历,其曰:

曩岁游京师, 从蕲州黄季刚先生治词章之学。 黄先生授以《文心雕龙札记》二十余篇, 精义妙旨, 启发无遗。 退而深惟曰: “《文心》五十篇, 而先生授我者仅半, 殆反三之微意也。”用是耿耿, 常不敢忘, 今兹此编之成, 盖亦遵师教耳。 异日苟复捧手于先生之门乎, 知必有以指正之, 使成完书矣。[10]5

可见,诸生持书问难者,其来也有自;“补苴之责”在肩者,亦洵非一日;而舍我其谁者,谅有《札记》在手也。所谓“用是耿耿,常不敢忘”,则充分说明《文心雕龙讲疏》之作,实乃久有之志,则黄侃先生之“龙学”衣钵,岂非注定可传?当然,能让范先生具有如此“反三之微意”者,乃黄侃当初讲授之成功也,所谓“精义妙旨,启发无遗”,如此名师高徒,方奠定了百年“龙学”之宏大基业,也注定了其后之兴旺发达。

作为“龙学”史上最重要的奠基作之一,范文澜《文心雕龙注》的重要性,丝毫不亚于黄侃《文心雕龙札记》,甚或有所过之。诚如梁启超所言,“其征证详核,考据精审,于训诂义理,皆多所发明,荟萃通人之说,而折衷之,使义无不明,句无不达,是非特嘉惠于今世学子,而实有大勋劳于舍人也”[12]4。然而,凡开创之作,必难趋于完美。范先生自己曾提到:“读《文心》,当知崇自然、贵通变二要义;虽谓为全书精神可也。讲疏中屡言之者,即以此故。又每篇释义,多陈主观之见解,自知鄙语浅见,无当宏旨,惟对从游者言,辄汩汩不能自已,因亦不复删去也。”[10]6其实,范注中的主观见解多有启发之义,未必是缺陷。曾与范先生共同受业于黄侃的金毓黻先生则说:

范君因先生旧稿, 并用其体而作新注, 约五六十万言, 用力甚勤,然余犹以为病者: 一用先生之注释及解说, 多不注所出, 究有攘窃之嫌; 二书名曰注, 而于黄、 李二氏之注不之称引, 亦有以后铄前之病; 三称引故书连篇累牍, 体同札记, 殊背注体; 四罅漏仍多, 诸待补辑。 总此四病, 不得谓之完美。[8]5162

应该说,金先生所指“四病”,其中不乏实情,但衡诸范注之作的缘起,有些则不免苛求。如所谓“殊背注体”的问题,范先生自己说过:“窃本略例之义,稍拓其境宇,凡古今人文辞,可与《文心》相发明印征者,耳目所及,悉采入录。”[10]6这在当时来看,是有其必要性的;从“龙学”史而言,其筚路蓝缕之功,更是应当铭记的。正如日本著名汉学家户田浩晓所指出:“范注虽本黄叔琳注及黄侃札记等书,但却是在内容上更为充实、也略显繁冗的批评著作,不可否认是《文心雕龙》注释史上划时期的作品……”[13]24王元化先生则云:“《范注》对《文心雕龙》作了详赡的阐发,用力最勤,迄今仍是一部迥拔诸家、类超群注的巨制……”[14]100王更生先生亦曰:“此书是继黄侃《札记》以后,一部划时代的著述。”[15]98可以说这些评价都是并不为过的。

需要指出的是,作为黄侃的弟子,范文澜先生的《文心雕龙注》对黄氏“札记”多有承袭[16],如陈允锋先生所说:“范注的出现,标志着《文心雕龙》注释由明清时期的传统型向现代型的一大转变,即在继承发展传统注释优点的基础上,受其业师黄侃《文心雕龙札记》的影响,对《文心雕龙》的理论意义、思想渊源及重要概念术语的内涵进行了较为深刻清晰的阐释。”[17]354但另一方面,范注与黄氏“札记”究为性质不同之作。不仅在一些具体问题的认识上,他们并不完全一致,更重要的是,范注从“讲疏”开始即为着眼《文心雕龙》全书五十篇的注释之作,其于百年“龙学”的影响便有所不同了。从范注到杨明照先生的《文心雕龙校注》以及王利器先生的《文心雕龙新书》和《文心雕龙校证》,直到周振甫先生的《文心雕龙注释》以及陆侃如、牟世金先生的《文心雕龙译注》,范注对《文心雕龙》之“注释”的影响是巨大的。直到今天,范注一直被作为《文心雕龙》文本引用最常见的书目,便说明了这一点。

三、范文澜对现代“龙学”的奠基作用

对范文澜先生在“龙学”上的贡献已有不少探讨,但其在百年“龙学”史上到底有什么样的地位?笔者以为,不管有意无意,范文澜可以说是现代“龙学”大厦的设计师,对现代“龙学”之建构起了关键作用。我们看百年“龙学”的主要内容,诸如刘勰的生平、家世及其基本思想,《文心雕龙》的理论体系,《文心雕龙》文本的校注整理以及内容的阐释,都在范先生这里发端。可以说,现代“龙学”的基本架构是范文澜完成的。

首先是刘勰的生平和家世,范先生在清代刘毓崧之说的基础上作了进一步考证,虽还较为简略,但其中不少说法令人信服,因而产生了重要影响。在引录清人刘毓崧《通谊堂集·书文心雕龙后》之后,范先生指出:“刘氏此文,考彦和书成于齐和帝之世,其说甚确,兹本之以略考彦和身世。”[18]730正如范先生所说,刘勰之“本传简略,文集亡逸,如此贤哲,竟不能确知其生平,可慨也已”[18]731,但通过其此番缀缉,刘勰一生之重大关节,令人豁然在目。一是“彦和之生,当在宋明帝泰始元年前后”,即公元465年前后;二是“母没当在二十岁左右”,因正值“丁婚娶之年,其不娶者,固由家贫,亦以居丧故也”;三是“永明五六年,彦和年二十三四岁,始来居定林寺,佐僧祐搜罗典籍,校定经藏”;四是“齐明帝建武三四年”,即公元496年、497年,“乃感梦而撰《文心雕龙》,时约三十三四岁,正与《序志篇》齿在逾立之文合”;五是“《文心》体大思精,必非仓卒而成,缔构草稿,杀青写定,如用三四年之功,则成书适在和帝之世,沈约贵盛时也”;六是刘勰卒年“当在武帝普通元二年间”,即公元520年、521年。如此,“彦和自宋泰始初生,至普通元二年卒,计得五十六七岁。”[18]730-731虽然这些结论不乏猜想之处,但范先生以其深厚的史家功底,对刘勰一生事迹进行了合理推断,不少说法成为此后考定相关问题的重要参照。如关于刘勰生年,牟世金先生考定为宋泰始三年(467)[19]6;《文心雕龙》始撰与完成之年,牟先生考定为齐建武五年(498)、梁天监元年(502)[19]50-57;刘勰之卒年,牟先生考定为梁普通三年(522)[19]108。这些考定均与范说相去不远,而被学界认为“提出系列卓越见解”,从而“贡献尤为突出”[20]219,则范先生之考的功绩亦由此可见了。

其次是对刘勰基本思想的认识,范先生认为刘勰的思想属于儒家古文学派,此说至今仍是很有道理的。其云:“刘勰撰《文心雕龙》,立论完全站在儒学古文学派的立场上。……刘勰自二十三四岁起,即寓居在僧寺钻研佛学,最后出家为僧,是个虔诚的佛教信徒,但在《文心雕龙》(二十三四岁时写)里,严格保持儒学的立场,拒绝佛教思想混进来,就是文字上也避免用佛书中语……可以看出刘勰著书态度的严肃。”[21]418-419应该说,范先生此论的出发点未必合适,如谓“刘勰著书态度的严肃”在于“严格保持儒学的立场”等,这在今天看来,有着明显的时代烙印。但范先生对刘勰思想本身的认定,则有着相当的合理性,是值得重视的。一则曰“完全站在儒学古文学派的立场上”,这是一个实事求是的认识。王元化先生后来也认为“刘勰撰《文心雕龙》,基本上是站在儒学古文派的立场上”,并指出:“刘勰的原道观点以儒家思想为骨干,这是不容怀疑的。他撰《文心雕龙》,汲取了东汉古文派之说。他的宇宙起源假说也的确接近于汉儒的宇宙构成论。”[14]64二则曰“拒绝佛教思想混进来”,这一说法固然有些绝对,但从基本事实而言,仍是大致不错的。正如范先生所指出,刘勰“是个虔诚的佛教信徒”,但《文心雕龙》究为“论文”之作,虽然不一定有所谓“拒绝”的态度,也未必明确“避免用佛书中语”,但《文心雕龙》中确乎极少使用佛学概念,这是毋庸置疑的。

第三是对《文心雕龙》一书的基本认识,范先生认为:“《文心雕龙》的根本宗旨,在于讲明作文的法则,使读者觉得处处切实,可以由学习而掌握文术,即使讲到微妙(‘言所不追’处),也并无神秘不可捉摸的感觉。”[21]419此论极为平实,却不啻“知音”之言。范先生认为《文心雕龙》的根本宗旨在于“讲明作文的法则”,这不仅符合刘勰“为文之用心”的说明,而且衡诸《文心雕龙》一书的实际,可以说是最为切实的判断。尤其是较之后来把《文心雕龙》作为文学概论或文艺学的认识,范先生之论显然更为准确。这说明“龙学”之巨大发展虽为事实,但在一些问题的认识上,却并非总是后来居上的。范先生还进一步指出,《文心雕龙》的特点在于具有可操作性,让读者觉得切实可行,从而真正掌握为文之术。他还特别提到,即使那些看似微妙之处,在刘勰那里也并无神秘之感。如此之论,堪为真正的知言,可谓深得刘勰之“用心”,若非涵泳《文心雕龙》日久,若非深入刘勰思想之堂奥,是断不可能轻易说出的。我们只要一读《神思》之篇,看刘勰怎样回答“思理为妙”[11]173,便可对范先生之说感同身受。可惜的是,范先生这一平易之论,很少引起人们的注意,反而被大量不着边际的虚饰之说所淹没,令人唏嘘。范先生又说:“《文心雕龙》是文学方法论,是文学批评书,是西周以来文学的大总结。此书与萧统《文选》相辅而行,可以引导后人顺利地了解齐梁以前文学的全貌。”[21]419此说已显示出现代文艺学的影响,但指出刘勰之书可“与萧统《文选》相辅而行”,其独具慧眼,已为后来学术之发展所证明。

第四是对《文心雕龙》理论体系的把握,这是范文澜先生之于“龙学”的巨大贡献。其云:“刘勰是精通儒学和佛学的杰出学者,也是骈文作者中希有的能手。他撰《文心雕龙》五十篇,剖析文理,体大思精,全书用骈文来表达致密繁富的论点,宛转自如,意无不达,似乎比散文还要流畅,骈文高妙至此,可谓登峰造极。”[21]418这些说法言简意赅,却又极为准确,对后世有着极大影响。一则曰“剖析文理,体大思精”,此虽继承清代章学诚之观点,但范先生有着自己的理解。其云:“《文心雕龙》五十篇(其中《隐秀篇》残缺),总起来是科条分明,逻辑周密的一篇大论文。刘勰以前,文人讨论文学的著述……都只是各有所见,偏而不全。系统地全面地深入地讨论文学,《文心雕龙》实是唯一的一部大著作。”[21]419正是这种切实的理解和评价,使得“体大思精”(1)按:“体大思精”一语,古人常用以评价网罗宏富、集其大成者,如南朝宋代范晔《狱中与诸甥侄书》自谓其《后汉书》云:“自古体大而思精,未有此也。”([梁]沈约:《宋书》卷六十九《范晔传》,北京:中华书局,2018年修订本,第2001页。)明代著名诗论家胡应麟评价杜甫亦谓:“李才高气逸而调雄,杜体大思精而格浑。”([明]胡应麟:《诗薮》内编卷四,上海:上海古籍出版社,1979年版,第70页。)清代黄叔琳评价《文心雕龙·才略》篇云:“上下百家,体大而思精,真文囿之巨观。”([清]黄叔琳注、[清]纪昀评:《文心雕龙辑注》,北京:中华书局,1957年版,第404页。)之语成为《文心雕龙》之定评,与章学诚所谓“体大而虑周”具有异曲同工之妙。二则曰“骈文高妙至此,可谓登峰造极”,这不仅符合《文心雕龙》的实际,而且从“为文”的角度而言,这实在是一个至关重要的问题。在刘勰的时代,以骈文而“论文”并无稀奇,但以高妙的骈文来论文就不多见了,至若达到“登峰造极”之境,则成为一个值得研究的重要问题。换言之,《文心雕龙》之成功,与其骈文写作的成功有无密切关系呢?答案应该是肯定的。

更为重要的是,范先生对《文心雕龙》理论体系之把握,不仅有上述准确认识和概括,而且更对其进行了具体的分析,并以图表来展示,这对后来的“龙学”产生了深远影响。如所周知,刘勰把《文心雕龙》分为上、下篇,范先生指出:“《文心》上篇凡二十五篇,排比至有伦序”[18]4,因而可以“列表”表示。范氏之表并不复杂,却有着重要影响:一是把《辨骚》篇列为“文类之首”;二是把《辨骚》至《哀吊》的九篇作为“文类”,把《杂文》《谐讔》两篇作为“文笔杂”,把《史传》至《书记》的九篇作为“笔类”。[18]4-5这些认识或为后世“龙学”所取法,或成为此后讨论的话题,如关于《辨骚》篇的归属问题,便一直为“龙学”家们所关注的问题。

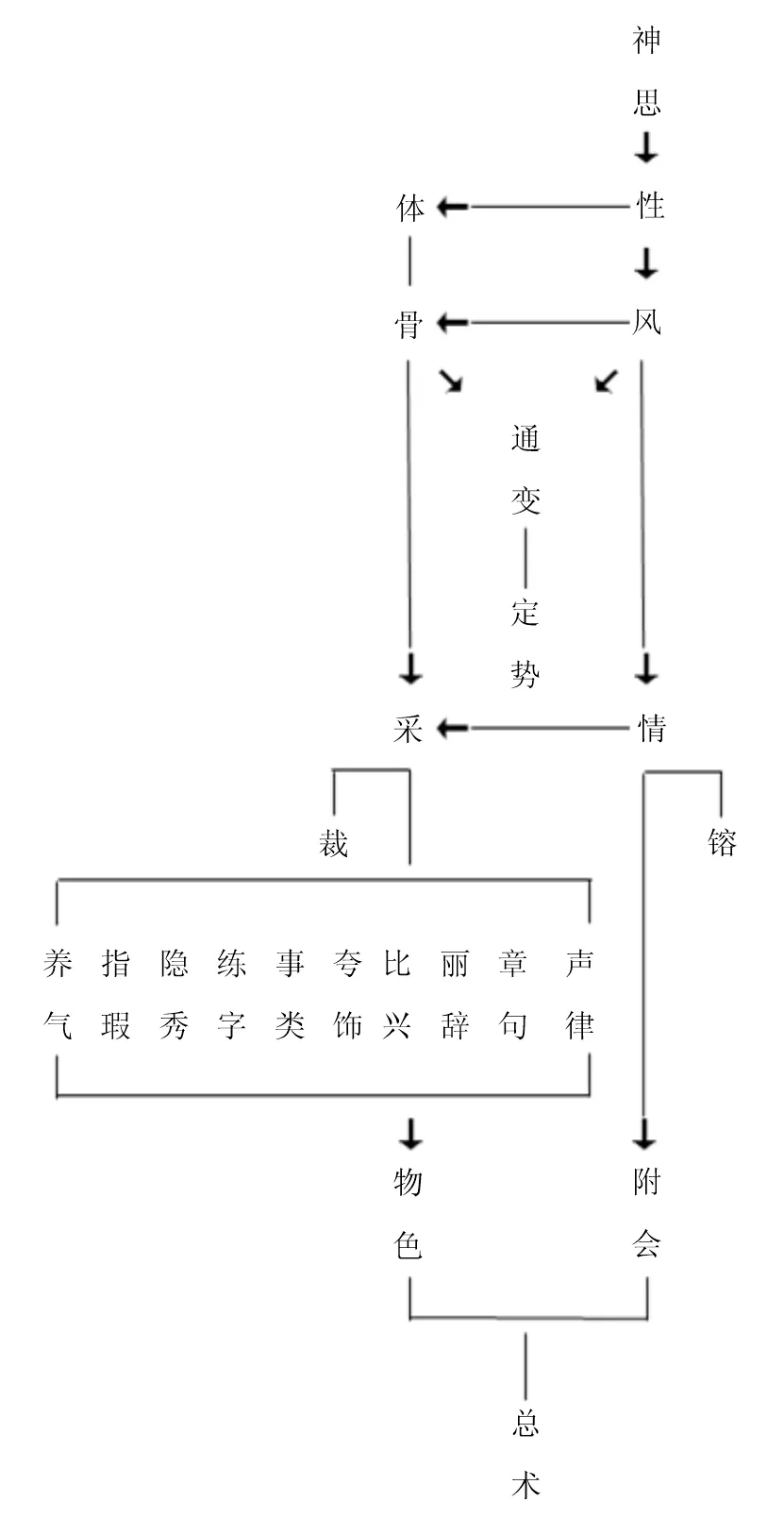

当然,范先生对《文心雕龙》下篇之把握尤为成功,其云:“《文心》上篇剖析文体,为辨章篇制之论;下篇商榷文术,为提挈纲维之言。上篇分区别囿,恢宏而明约;下篇探幽索隐,精微而畅朗。孙梅《四六丛话》谓彦和此书,总括大凡,妙抉其心,五十篇之内,百代之精华备矣,知言哉!”[18]495为了显示《文心雕龙》下篇“组织之靡密”,范先生精心制作了一个图表(图1),我们摹制如下。

图1

这个图表对《文心雕龙》创作论的理论体系作了简明扼要的概括, 影响极大:一是它把《物色》篇纳入了创作论, 使得后来不少研究者也认为《物色》篇位置有错; 二是它把《声律》至《养气》的十篇作为一个单元,成为《文心雕龙》创作论集中探讨文采问题的一部分, 亦对后世之研究产生了较大影响; 三是以图表的形式表示《文心雕龙》之理论体系, 具有一目了然之功效, 后来研究者多有借鉴, 如李曰刚先生的《文心雕龙斠诠》一书, 便以图表丰富而著称。 在笔者看来,除了将《物色》篇纳入创作论值得商榷之外, 范先生此表颇为精巧, 后来表格虽夥,却无出其右者。

第五是范先生之注释具有极大的创造性,较之历史上的注本,用焕然一新来形容,是一点也不过分的。这是其成为现代“龙学”最重要的奠基作之一、并风行近百年而不衰的根本原因。如其注“心哉美矣”之句曰:“《阿毗昙心序》‘探其幽致,别撰斯部,始自界品,讫于问论,凡二百五十偈。以为要解,号之曰心。’彦和精湛佛理,《文心》之作,科条分明,往古所无。自《书记篇》以上,即所谓界品也,《神思篇》以下,即所谓问论也。盖采取释书法式而为之,故能角思理明晰若此。”[18]728且不论此说是否完全合理,其令人耳目一新的创造性是显然可见的。又如其注“原道”篇名,首引高诱注《原道训》之语,以明“原道”之“原”的本义;次列刘勰《原道》数语,以证“道”乃“自然之道”;再引《周礼》及郑玄注、孙诒让疏之语,以论刘勰所称之道乃为“圣贤之大道”,并指出此与后世所谓“文以载道”完全不同;最后则详列纪昀之评语,以佐证上述之论断。[18]3-4如此广征博引而又申以己意,这样的注释确乎可以较为彻底地回答学生之“问难”,所谓“讲释征引,惟恐惑迷”[10]5者,信不虚也。