长三角合作共赢型都市现代农业发展评价研究

夏梦蕾,曹正伟

(上海交通大学农业与生物学院,上海 200240)

党的十九大报告提出,实施区域协调发展战略,创新引领率先实现东部地区优化发展,建立更加有效的区域协调发展新机制[1]。2018年11月,习近平总书记在首届进口博览会上表示,下一步将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略[2]。这是继京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带成为国家战略后,又一个区域战略上升为更高层面的国家战略[3]。

长江三角洲城市群(以下简称长三角城市群)是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带,不仅拥有良好的区位优势及完善的产业体系,还拥有较好的自然资源,土壤资源肥沃、水资源充沛、气候温和,是全国经济最具活力、创新能力最强、开放程度最高、农业发展水平最高的区域之一[4]。

长三角城市群在一体化背景下,城市化快速推进,农业产值在国民经济中所占份额逐年下降,2016年上海市、江苏省、浙江省农业产值占生产总值比重分别为0.4%、5.4%、4.2%,远低于全国平均水平8.6%。不断发展的经济及高密度的人口给农业的进一步发展带来了沉重的压力,耕地面积减少、环境污染严重等问题不断加剧,农业比较利益的下降导致土地、资金、劳动力等资源的农转非现象日益严重[5]。与此同时,长三角城市群内部发展差异较大,从区域上看,上海与安徽片区经济社会发展水平差异较大,从城乡差距上看,苏北、浙西、皖北农村与城市发展水平差别明显[6]。因此,如何充分发挥地理优势和要素资源优势,打造合作共赢型都市现代农业,在保障长三角粮食供给的前提下,满足人民日益丰富的物质需求,率先实现供给侧结构性改革,促进可持续性发展,已成为亟待解决的问题。

1 长三角城市群内部各市都市现代农业发展评价

1.1 区域概况与数据来源

长三角城市群位于长江下游地区,濒临黄海与东海,是长江入海之前形成的冲积平原,涉及上海市、江苏省、浙江省、安徽省共26个市,国土面积21.17万km2,约占全国总面积的2.2%。长三角城市群是中国经济最发达、城镇集聚程度最高的地区。

本研究的评价范围覆盖长三角城市群26个城市,涉及的二级指标共18项。为使数据具有可操作性,本指标体系使用的数据以来自长三角城市群各地级市2017年统计年鉴及江苏、浙江、安徽3省2017年统计年鉴为主,以《中国统计年鉴(2017)》《中国农村统计年鉴(2017)》及各市(县)国民经济与社会发展统计公报、各城市上报数据等相关数据作为补充。其中,由于存在数据来源限制性与不可获得性,农业废弃物综合利用、单位能耗创造的农林牧渔增加值、休闲农业与乡村旅游发展水平、万人农业技术推广人员数等指标数据来自政府部门发布的省级数据,或用该省省会城市数据代替。

1.2 评价原则与方法

都市现代农业是在城市经济社会发展到一定水平,按照都市发展的需求,以现代科技、信息和工程技术做支撑,融生产性、生活性、生态性于一体,依托并服务于都市发展的现代化农业发展体系[7]。

为了更清楚了解长三角城市群内都市现代农业的建设水平,基于都市现代农业的特点,本研究遵循科学性、可比性、可获得性、系统性等原则,引用了农业农村部都市农业重点实验室制定的中国都市现代农业发展评价指标体系(UASJTU)[8]。选取菜篮子产品保障能力、农业生态与可持续发展水平、三产融合发展水平、农业先进生产要素聚集水平、现代农业经营水平5项一级指标,涵盖18项二级指标(表1)。

其中,菜篮子产品保障能力指各城市蔬菜、肉、水产品、鲜奶以及禽蛋等菜篮子产品7 d应急保障能力,是7 d平均产量与7 d最低需求量的比重;三品认证农产品产量比率指城市生产的无公害农产品、绿色食品、有机食品的产量占全市食用农产品产量的比重;农业废弃物综合利用率指种植业废弃物综合利用率和畜禽养殖废弃物综合利用率的加权合计;农产品品牌建设水平指国家地理标志农产品数量、农业农村部百个专业合作社和百个区域公用品牌占比的算数平均数。

在长三角城市群都市现代农业评价体系运行过程中,由于不同指标的影响机制存在差异,其对发展水平的影响程度也各不相同。在原来熵值法的计算过程中,运用了对数和熵的概念,根据相应的约束规则,负值和极值不能直接参与运算,应对熵值法进行必要的改进,改进的办法主要有功效系数法和标准化变换法。为了减少主观因素的影响,使指标数据更为客观精确,本研究采用改进的熵值法,即用标准化变换法对熵值法进行改进,并对评价指标赋予权重,主要步骤如下[9]。

1)指标标准化。为了消除不同指标带有的不同单位和量纲,提高数据的可信度及可测算度,需要对指标数据进行标准化处理,使其量纲单位统一,方便进行对比分析。

2 评价结果与分析

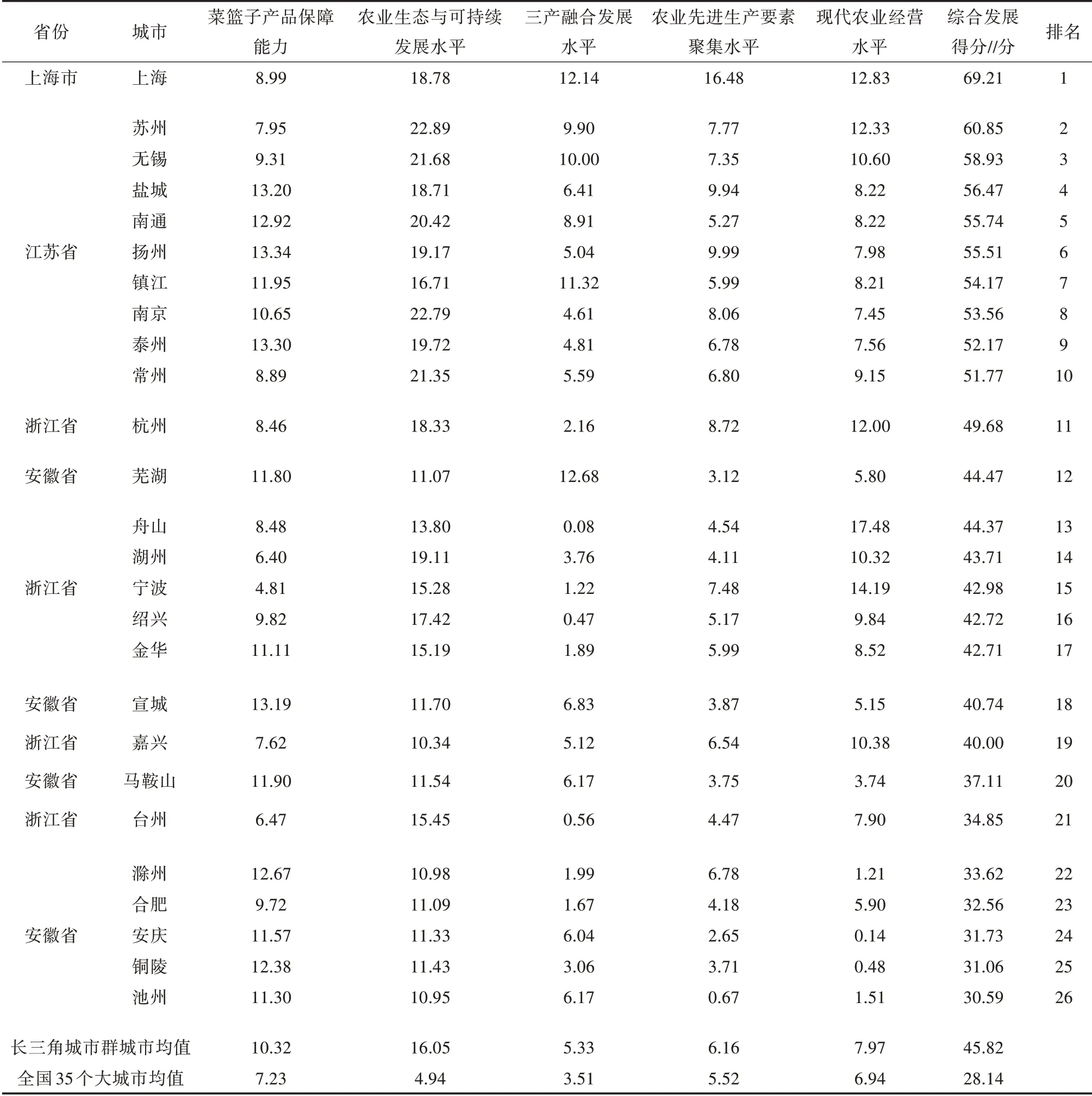

收集、整理都市现代农业发展评价指标中的数据,运用改进的熵值法测算各评价指标权重,利用综合评价法对指标体系进行测算,得出长三角城市群都市现代农业分类指标水平、发展水平(表2)。

表2 长三角城市群都市现代农业发展水平

2.1 综合评价结果

研究结果显示,2016年长三角城市群都市现代农业总体发展情况良好,长三角城市群内26个核心城市都市现代农业综合发展得分均高于全国35个大城市都市现代农业发展水平得分均值。但长三角城市群内现代农业发展水平存在较大差异,排名前10的城市均属于上海市及江苏省。其中,上海市综合发展得分最高,为69.21分,池州市综合得分最低,为30.59分。

2.2 分类指标对比

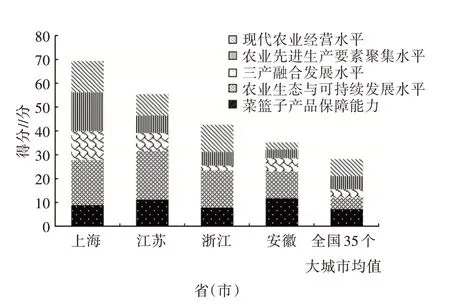

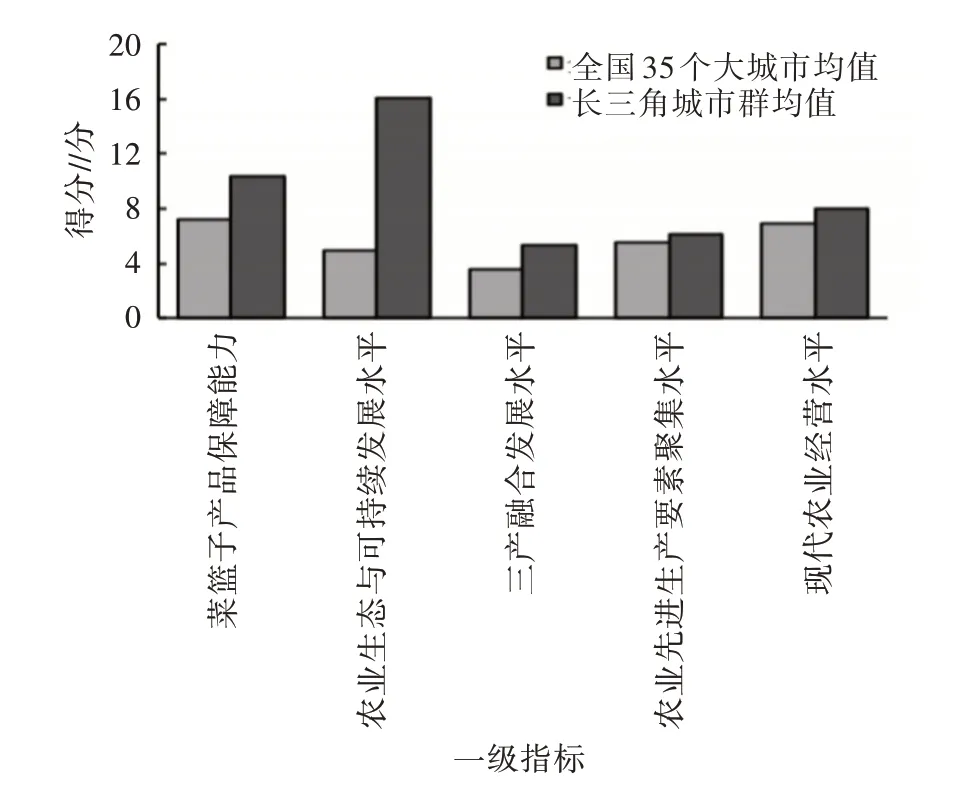

根据《中国都市现代农业发展报告2019》中的数据分析得到图1和图2。从一级指标来看,由图1可知,菜篮子产品保障能力安徽省位列第一,得分为11.82分;农业生态与可持续发展水平江苏省位列第一,得分为22.38分;三产融合发展水平、农业先进生产要素聚集水平、现代农业经营水平上海市均位列第一,得分分别为12.14、16.84、12.83分。上海市菜篮子产品保障能力较弱,江苏省都市现代农业发展较为均衡,浙江省三产融合发展水平较差,安徽省农业先进生产要素聚集水平较差。由图2可知,从现代农业经营水平、农业先进生产要素聚集水平、三产融合发展水平、农业生态与可持续发展水平、菜篮子保障能力来看,长三角城市群得分均值均高于全国35个大城市得分均值,尤其是在农业生态与可持续发展水平方面,长三角城市群得分为16.05分,全国35个大城市平均得分为4.94分,约为长三角城市群的30%,可以体现长三角城市群对农业生态可持续性发展的重视程度。

图1 全国35个大城市及长三角城市群3省1市都市现代农业发展现状对比

图2 全国35个大城市及长三角城市群都市现代农业发展现状对比

从各城市都市现代农业发展水平来看,菜篮子产品保障能力得分最高的城市为扬州市,农业生态与可持续发展水平得分最高的城市为苏州市,三产融合发展水平得分最高的城市为芜湖市,农业先进生产要素聚集水平得分最高的城市为上海市,现代农业经营水平得分最高的城市为舟山市。

3 小结与讨论

研究发现,长三角城市群都市现代农业发展水平总体良好,其发展水平高于全国35个大城市都市现代农业发展水平。但省市间的都市现代农业发展水平存在不均衡性,安徽省与江浙沪差距较大。其

中上海市综合发展得分最高,池州市综合得分最低;从分类指标测算结果来看,上海市菜篮子产品保障能力较弱,但三产融合发展水平、农业先进生产要素聚集水平、现代农业经营水平较强,江苏省都市现代农业发展较为均衡,浙江省三产融合发展能力较弱,安徽省菜篮子产品保障能力较强,但农业先进生产要素聚集水平较低。尽管省份之间整体得分差距明显,但各省份的城市之间得分仍较为聚集。由于对长三角城市群的都市现代农业评价指标体系的构建涉及众多的学科,尽管本研究选取了中国都市现代农业发展评价指标体系,但对于无法从年鉴及公开年报上获取的数据直接由省级数据替代,存在一定不足。同时本研究尚未测度其人力资本、土地资源及发展模式等关键要素是否直接导致水平差异,以及如何缩小各省份之间的差距,还有待进一步完善。

4 对策建议

4.1 实施差别化的都市现代农业发展战略

中国发展都市现代农业具有服务城市居民需求、增加城郊农民收入、带动农区农业发展三大战略价值[10]。尽管都市现代农业具有生产、生态、生活的多功能特征,但并不是每个城市都适合发展都市现代农业。城市的农业发展战略取决于自身的自然资源禀赋、社会经济发展水平、先进要素聚集程度,如长三角城市群内上海市拥有丰富的科教资源、充足的资金、先进的技术,与此同时,上海的劳动力成本、土地流转成本高、对优质农产品及生态旅游的需求量大,因此其适宜发展高科技、高投入、高产出型的科技示范农业及休闲观光农业,大力开发生产优质农产品。而对于上海弱势的粮食供给能力,需要通过长三角城市群内其他城市互补实现粮食保障,如盐城、南通等农业大市。

4.2 培养合作共赢型的形态、合作共赢的意识

上海经济圈、苏锡常都市圈、杭州都市圈等城市圈的整体竞争力优于长三角城市群内其他城市,充分表明城市群集聚发展的优越性。在发展过程中,城市之间要培养合作共赢的意识,发展水平较低的城市要保持开放的态度,在基础设施、科技创新、人才培养等方面与中心城市对接;发展水平较高的城市要有中心意识,扩大自身辐射半径,加强各地在产业融合、生态保护、要素流动等关键领域的交流合作[11],实现长三角城市群都市现代农业整体竞争力的提升,加快构建区域协同、合作共赢的长三角城市群都市现代农业发展格局。

4.3 深度挖掘开发都市现代农业的多功能性

都市现代农业具有生产供给保障、生态环境维护、生活品质提升三大功能。就生产供给保障而言,长三角城市群应大力推进供给侧结构性改革,迎合城市居民消费需求升级的市场导向,优化农业生产结构和产品品质,将农产品从单纯增加产量转变为产量与品质共存。

就生态环境维护而言,长三角城市群要打造生态农业,促进可持续化发展。与中国总体水平相比,长三角地区人口密集,土地紧张,尤其是土地开发强度较高的上海、无锡、苏州、合肥等地,需要在严加保护耕地的前提下发展绿色生态高效农业,完善长三角城市群生态环境协同治理制度,用一套标准推动绿色生产,推进化肥农药零增长行动。

就生活品质提升而言,尽管长三角城市群休闲农业园区和农家乐数量位于全国前列,长三角各城市依托自身良好的农业基础条件,借助成熟的旅游业发展经验,打造出如崇明岛、长兴县等多个省级休闲乡村和农家乐集聚村[12],为城市居民在忙碌生活中提供一个放松身心、回归自然的场所,但长三角各城市需要注重休闲农业发展效率,发挥创新能力打造地域特色,延伸产业链,打造国家级休闲农业旅游品牌。