地铁直流牵引系统杂散电流防护问题分析

王立东

(长春市轨道交通集团有限公司,吉林 长春 130000)

0 引言

我国地铁多采用走行轨回流直流牵引供电方式。直流牵引系统会产生常态化的杂散电流,又称为迷流,对地铁直流牵引系统本身产生一定的电腐蚀作用,影响地铁的使用寿命,还会对沿线城市建筑的钢筋结构和地下管网设施设备带来相当程度的危害[1]。由于杂散电流存在难以测算的特性,电腐蚀效应的损害又相对直接且容易扩散,如何防护地铁直流牵引系统杂散电流问题日益成为轨道交通所面临的大问题。当前我国地铁沿线的固定资产、设备设施价值巨大,金属结构复杂且管网纵横,要尽量避免地铁杂散电流对其产生电化学腐蚀。

本文力图剖析与解决这个核心问题,基于已有研究的基础上采取一系列措施试图降低杂散电流对地铁直流迁移系统的腐蚀作用,保护地铁系统的价值与安全。

1 地铁直流牵引系统杂散电流综述

1.1 地铁直流牵引系统杂散电流的社会危害

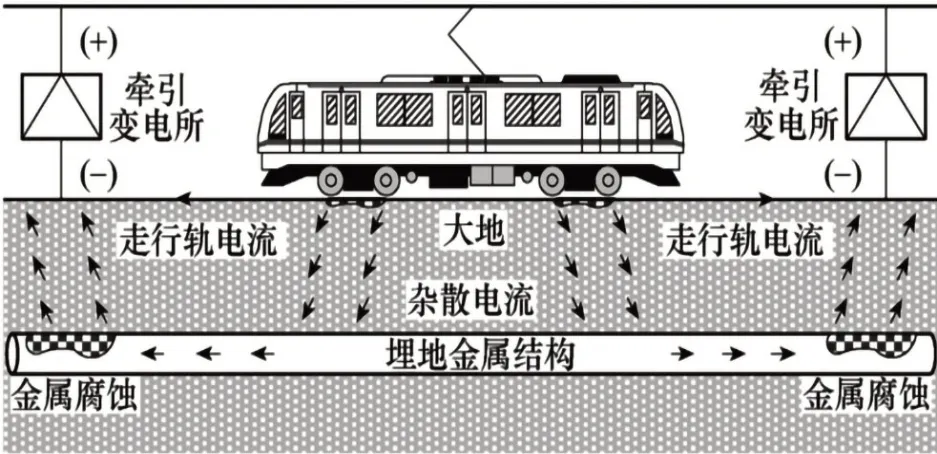

时至今日,针对杂散电流的研究,业界已经能够达成如下共识:杂散电流的产生与地铁运行相关,对沿线金属设施造成消极影响,而且严重影响地铁结构钢筋的稳定性,严重的还会对地铁沿线建筑物造成钢腐蚀(见图1)。

图1 地铁直流供电系统杂散电流的产生

早在20世纪60年代我国刚刚兴建地铁时,就将杂散电流作为一大科研项目技术难题应对、处理,杂散电流也一直如影随形地与我国地铁事业共存至今。杂散电流对地铁沿线社会财富的危害主要是通过电化学腐蚀实现的,由于杂散电流在钢铁表面上产生的电化学腐蚀以吸氧腐蚀为主,在管网、钢筋结构表面产生氢氧化亚铁,导致设备设施或固定金属结构性能老化、失去强度与韧性,或者瞬间产生过大电流导致以敏感元件为主的现代智能化设备产生误判,造成经济损失。

1.2 地铁直流牵引系统杂散电流社会危害的表现形式

从上得知,杂散电流的社会危害主要由其电化学腐蚀现象决定,也有其他胁从危害,表现形式具体如下:

其一,地铁直流牵引系统运作时,杂散电流严重超出规范要求并且流入某些地铁沿线固定设备的电气接地装置,如电器保险柜、配电设施等,导致该设备产生误判,停止工作或切断工作状态,造成财产损失。

其二,对埋地电缆铠装层、埋地金属管道、混凝土钢筋结构产生电化学腐蚀,影响金属的使用寿命,间接造成地下人造持力结构的耐久性下降和性能退化,如煤气管道、热力管道等泄漏、泄水,影响城市居民日常生活。

其三,影响地铁的工作状态,如因走行轨对地绝缘性降低而产生的杂散电流,影响传感器、继电器等的工作状态,启动保护开关形成误操作,造成物质财富的直接损失[2]。

1.3 地铁直流牵引系统杂散电流的产生原因

杂散电流的产生原因是地铁牵引供电系统采用直流供电方式。从电学原理来看,牵引变电所发出的牵引电流电压为DC 1500V/750V,以接触网为正极,以走行轨为负极兼回流线,在接触网、车辆、走行轨之间形成一条闭环电路并回归负极。该能量在传递过程中会散失一部分,表现形态即电力损耗,这就是杂散电流的总和。由于杂散电流最终泄漏到大地中,而其泄漏点的影响因素千变万化,在走行轨道与大地接触面,过渡电阻绝缘效果不稳定之处都有可能发生,而且是必然存在的常态现象,既无法阻止又无法准确预测其产生,故有“迷流”之称。

2 地铁直流牵引系统杂散电流的防护策略

2.1 地铁直流牵引系统杂散电流的防护原则

当前,我国对地铁直流牵引系统杂散电流的防护原则是“以防为主,以排为辅,重点监测”。由于杂散电流的防护工程相对复杂,而且不能从根本上杜绝杂散电流流入大地,需要各单位、各部门平时注意专业之间的预防合作,从杂散电流的产生源头上采取控制性措施,或者在发生影响的地点采取针对性的防护手段,将该地杂散电流对社会生活的影响限制到最低,达到防护目的。另一个监测的重点在于数据的采集和分析,由于电流作用微不可见而且预测起来十分困难,所以当前常用锚点法进行异常数据的排查工作,以定位杂散电流影响相对严重的区域,并在该区域中采取一定的措施手段,达到相对防护的目的[3]。

2.2 地铁直流牵引系统杂散电流的直接防护

直接防护是直接针对杂散电流的源头根治、影响防护、后果限制等一系列措施。一般情况下,防护的对象都是多次发生杂散电流异常事故的地区,如线路中断、故障频发等地区。而且直接防护并不能从根本上消灭杂散电流的存在与产生,因此一般考虑在这种杂散电流异常区域通过控制手段对杂散电流现象进行抑制。一般的防护措施有以下几种:

其一,对牵引变电所重新进行区位选址,在电压满足车辆运行要求的前提下,采用多段式分布来减少产生的最大电压峰值,以达到控制杂散电流产生、保护地下设施的目的。

其二,在牵引变电所设置更为先进的排流设备。由于在牵引网运行过程中采取双边供电,因此牵引网应在排流设备上及时、准确地对产生自源头的杂散电流尽量排流、引流,以降低整体网络中的杂散电流总量,达到保护地铁线路的目的。

其三,线路防护。地铁隧道结构内的金属部分要保证隔离防护程度,不得裸露在外,不得与走行轨之间以各种直接、间接的方式连接,以达到对地下设施、地铁线路防护的目的。

2.3 地铁直流牵引系统杂散电流的监测防护

由于地铁直流牵引系统杂散电流无法直接测量,所以一般多采取受害地区反映、汇报,相应部门派出防护人员直接防护,并明确杂散电流对该地的直接危害,在实际应用中建立监测防护体系予以监督控制。由于互联网技术的发展,地铁直流牵引系统杂散电流的检测系统已经从信息化时代迈入了大数据时代,由二代分散式系统已经发展到三代集中式系统,实现了信息联动监测。二代系统和三代系统都由传感器、参考电极、检测系统等部分构成,监测的主要原理是基于杂散电流的参数设计而分置一套科学模型,重要参数有本体电位、极化瞬时电位、极化电位平均值等。其中本体电位是没有杂散电流扰动情况下的测量电位基础稳定值,反映了每日凌晨无列车运行时的测量目标电压标准情况,是重要的参考基准点。参考标准是极化电压的正向偏移情况。如果传感器终端传来的数据中发现了某处终端极化电压正向偏移的平均值超过了0.5V,可以判断终端的杂散电流数据异常,再从终端所在地进行事故发生地的区域量化描述,根据严重情况而采取相应措施。

3 地铁直流牵引系统杂散电流防护的具体措施

3.1 地铁直流牵引系统杂散电流的设备设施防护

由于在地铁沿线走行轨上所产生杂散电流一般作用在地下相近的金属结构组织,并产生电化学腐蚀、核定电流超载等具体问题。因此,设备设施防护的重点可放在隔离走行轨与地下金属结构组织的直接电气连接方面,可有效减少杂散电流。具体的防护措施可考虑覆盖绝缘层、将金属结构组织替换为绝缘材料的方法。例如,以PVC 材料代替传统金属材料作为民用管网的主材、在金属管道外层包覆绝缘性能更为优异的新型材料等等,以达到有效防护的目的。一些投入运营较早的地铁线路由于周边建筑、设备设施的材料应用方面金属结构相对较多,改善的难度较大,可采用排流法隔离杂散电流与设备设施的电气连接。例如,加装排流柜等专用设备,使杂散电流从排流柜流回变电所,减少设备设施与杂散电流的接触量,达到截流引流的目的。

3.2 完善地铁直流牵引系统杂散电流收集网

地铁直流牵引系统杂散电流收集网是一个相对较为复杂的杂散电流收集系统,有效整合了地铁沿线整体区域的直接防护措施,具体包括以下设施设备:

其一,主收集网。构建主收集网的具体措施在于将地铁沿线金属结构纳入一个总体范围,对其可能产生的电气连接进行边界分析,以防范杂散电流与总体范围的接触层面,并针对性地设置直接防护体系。

其二,辅收集网。辅收集网包括图2中的全部表层金属结构,将这些金属结构与地铁系统内部进行整体性分析,在地铁系统与金属结构之间筹划电气连接的隔绝方案。

图2 地铁直流牵引系统杂散电流收集网剖面图

其三,增设智能排流柜。沿地铁走行轨下方分段设置带有感应器的排流柜,若干单位的排流柜构成一个防护网,从区域上进行小范围的收集防护。

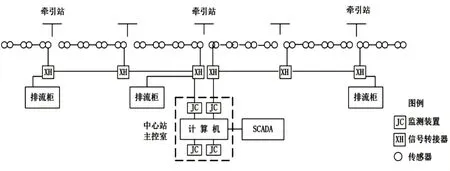

3.3 对地铁直流牵引系统杂散电流进行集中式监测

集中式地铁杂散电流监控装置是可进行模拟仿真计算的智能化设备,由参考电极、传感器、信号转接器、智能监测装置和终端系统组成。其工作原理是在多个牵引站内设置带有传感器的数据采集服务器,该传感器采取外接极化电压采集点设计,其参考电极对于牵引站杂散电流进行敏感度测试并数据采集,如图3所示。从图中可见,在地铁整条线路车站都需要设置监测点,从若干监测点中采集数据,通过应用机器学习技术来模拟仿真,采用相对精密的数据分析法,其成本相对可观。

图3 集中式杂散电流监测系统示意图

4 结语

综上所述,一方面地铁直流牵引系统所产生的杂散电流超过评估范畴,另一方面超龄服役的地铁目前仍然存在,因此杂散电流也会长期存在。鉴于国际、国内对地铁直流牵引系统杂散电流的理论并不统一,也没有各方一致认可的计算方式,导致防范缺乏严密的理论依据,因此对其防护也只能停留在防护结合的层面上。最大程度上对其进行引流分流,尽可能减少杂散电流对地下电力、接地系统的破坏性影响,防止产生电化学腐蚀现象,以上两者皆不治本。最理想的方式是应用智能监控方式对其影响进行控制,但目前还面临着监测系统运营成本过高的问题,需要注意并进一步改善。