试说战国楚简中的“”字

蒋鲁敬 武汉大学历史学院、荆州博物馆

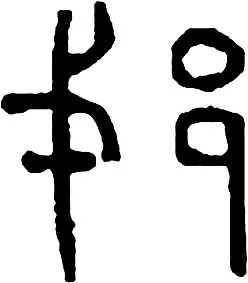

荆州龙会河北岸M324新近出土的战国竹简中,有楚王简阅车马的军事礼仪活动的记载,这可能与《左传》等文献中的“大蒐”礼有关。其中简269(1)竹简编号为揭取号。(附图一)的释文如下:

“蔑”字下方的长条形墨块为句读符号。

荆州望山桥一号战国楚墓出土有卜筮祭祷简5枚,(2)荆州博物馆: 《湖北荆州望山桥一号楚墓发掘简报》,《文物》2017年第2期。其中简4(附图二)的释文如下:

该简上端完整,下半段残去;简文“牛”字下方的“┗”为句读符号。

其“泉”旁可以由表1中罗列的相关战国竹简字形确定。

表1 战国竹简中的“泉”字和从“泉”之字

包山简3“湶(泉)邑”和上博简《周易》简45“寒湶(泉)”的“湶”均用为“泉”,其构形可以看作是包山简86、143和清华简《系年》简103中的“泉”增加“水”旁而成。泉跟水有关,所以“泉”字可以增加“水”旁作“湶”。(4)吴振武: 《燕国铭刻中的“泉”字》,《华学》第2辑,广州: 中山大学出版社,1996年,第48页。井亦与水有关,故而战国竹简中的“井”字往往也增加“水”旁作“汬”,(5)《说文》井部:“阱,陷也。从从井,井亦声。穽,阱或从穴。汬,古文阱从水。”九店简《日书》简27和上博简《周易》中的“汬”皆用为“水井”之“井”。参看李守奎编著: 《楚文字编》,上海: 华东师范大学出版社,2003年,第642页;李守奎、曲冰、孙伟龙编著: 《上海博物馆藏战国楚竹书(一—五)文字编》,北京: 作家出版社,2007年,第271页。二者构形原理相同。

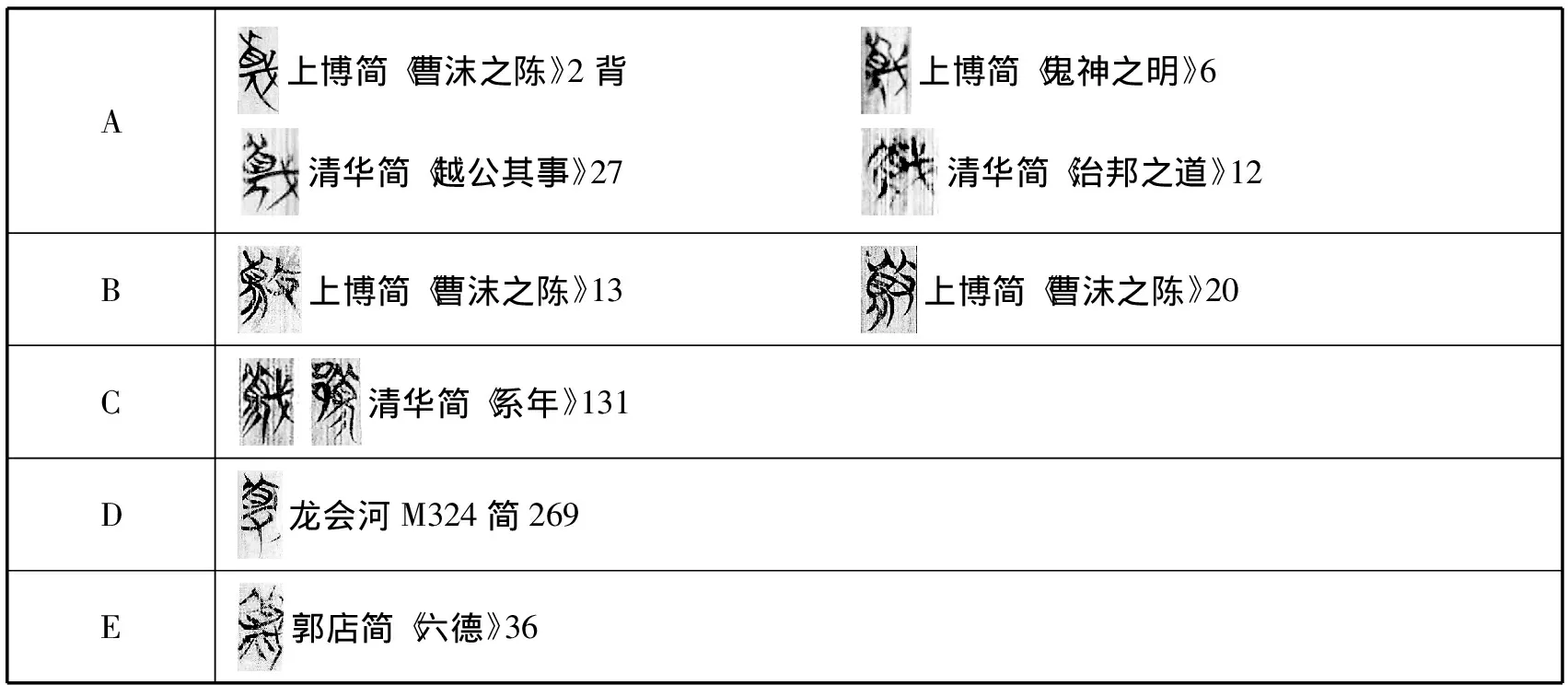

表2 战国竹简中的“蔑”字

在A类字形中,上博简《曹沫之陈》《鬼神之明》和清华简《越公其事》的“蔑”字与《说文》部“蔑,从从戍”相合。在清华简《治邦之道》简12的“蔑”字中,其“戍”旁的“戈”与“人”分离,使得整个文字呈左右结构。类似的构形还见于清华简《系年》简45的“戍”字,(20)李学勤主编,沈建华、贾连翔编: 《清华大学藏战国竹简(壹—叁)文字编》,上海: 中西书局,2014年,第302页。亦是“人”“戈”分离。

“蔑”字的B类字形改从“戈”作从“攴”,“人”旁亦稍有讹变。在战国文字中,“攴”“戈”作偏旁时可以通用,(21)徐在国: 《上博楚简文字声系(一~八)》,合肥: 安徽大学出版社,2013年,第2906页。例如“救”字亦可写作从“戈”的“”。(22)李学勤主编,贾连翔、沈建华编: 《清华大学藏战国竹简(肆—陆)文字编》,第79页。

在C类字形中,清华简《系年》简131的第一个“蔑”字显然是把B类“蔑”字所从的“攴”旁换回了“戈”旁。该简的第二个“蔑”字从邑,整理者认为是地名“蔑”字的或体。(23)清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(贰)》,上海: 中西书局,2011年,第199页注[一四]。这种在表地名的文字上加注“邑”旁的现象,在战国文字中十分常见。(24)吴振武: 《〈古玺文编〉校订》,博士学位论文,吉林大学,1984年,第4页;又《〈古玺文编〉校订》,北京: 人民美术出版社,2011年,第8页。

D类字形即龙会河简的“蔑”字,其“戍”旁的“人”形讹成了“又”。

E类字形即郭店简《六德》的“蔑”字,是在“戍”旁的“人”形笔画两侧分别添加羡符。这种在文字构件的两侧分别添加羡符的现象,还见于战国竹简文字中的“则”字。(25)李守奎、曲冰、孙伟龙编著: 《上海博物馆藏战国楚竹书(一—五)文字编》,第225—226页。

清华简《系年》简131的“蔑”,整理者认为属于郑地。(26)清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(贰)》,第199页注[一四]。龙会河简269“庄王即立(位)十又五[岁],乃春(蒐)于蔑”,应该与《左传》宣公十年(楚庄王十五年)“楚子伐郑,晋士会救郑,逐楚师于颍北”相关,其中的“蔑”显然与清华简《系年》的“蔑”同为一地。该简的大意是,楚庄王在其即位后的第十五年春季,于蔑地简阅车马。在这次事件后的第三年,晋楚之间就发生了著名的“邲之战”,即《春秋》宣公十二年所载“楚子围郑。夏六月乙卯,晋荀林父帅师及楚子战于邲,晋师败绩”。(27)《十三经注疏·春秋左传正义》,第727页。“楚子”就是简269中的楚庄王,因此不难理解为何楚庄王于十五年在“蔑”地简阅车马了。

附图一 龙会河M324简269