对镜写真:从《牡丹亭》插图看图像的生成与观读机制

唐宏峰 程思煜

在《牡丹亭》的版画作品中,有一幅图往往为学者与观者所关注(图1),这便是《牡丹亭》一戏现存最早的明代刻本《牡丹亭还魂记》,共二卷,明万历四十五年(1617)石林居士序刻本,现藏于台北图书馆。这幅图描绘的是《牡丹亭》第十四出《写真》中的场景。该折主要讲述杜丽娘与柳梦梅梦里相会后,相思成疾,形容消瘦,因此对镜自描,并题诗其上,以期后人得观。观者乍一看到此图,便会被图中杜丽娘“对镜写真”的图景所吸引,同一个杜丽娘在一幅画面上有三个形象,即场景中的杜丽娘、杜丽娘的镜中之像和杜丽娘的画中之像。

巫鸿曾经在《重屏——中国绘画中的媒材与再现》一书中寻找中国传统绘画中的“元绘画”。当然他所谓的“元绘画”自然是来自米歇尔的“元图像”。所谓元图像即关于图像的图像,自我指涉的图像,“人们感到任何一个图像一旦被用作表现图像本质之手段,都可以成为元图像”[1]。巫鸿进一步对于“元绘画”描绘道:“元绘画必须将一幅画既作为图像载体,又作为绘画图像来解释。换句话说,真正的元绘画所展现的传统中国绘画的自我知识必须是双重的,同时是对媒材和再现的指涉。要同时展示这两点,一件元绘画必须是反思性的,要么反思其他绘画,要么反思自己。”[2]巫鸿将同时具有这两种特点的绘画例子称作“元—元绘画”。

从这个意义上说,不难看出石林序版刻本中的这幅《写真》插图,是具有对外和对内的多重指涉的。从外部来看,可以看到中国古代绘画中的“对镜”和“写真”的母题,以及作为版画插图的图文交互,而且也是重要戏剧关节的交代。从图画本身来看,一幅对镜自描图,一像三叠,在绘图者、镜中像、画中像里同时呈现出来,这是非常少见的指涉图像,提供了对于肖像、媒介、身体等的分析素材。

巫鸿在《重屏》一书中,重点介绍了德国科隆博物馆所藏的闵齐伋本六色套印《西厢记》版画。[3]与《西厢记》相比,《牡丹亭》应该是现存版画数量仅次于《西厢记》的戏曲文本,而对于《牡丹亭》来说,“绘画”本身又是书中杜丽娘由生而死又由死而生的关节,因此这种图文的相互指涉又多出一层意思来。巫鸿也在其论著《物·画·影——穿衣镜全球小史》一书中提及石林居士序本中此幅“写真”插图[4],但主要论述在于从文学到视觉的镜屏想象,并把重点放置在曹雪芹《红楼梦》一书。本文将细致考察此图中作画人、画中人以及镜中人三个形象,由此探讨中国古典绘画中的“对镜写真”母题,并在皮尔斯符号理论,汉斯·贝尔廷、米歇尔和德布雷关于图像生命问题的讨论基础上,展开对图像生成与观读机制以及形象的生死、欲望的进一步探讨。

一、“对镜写真”的形象母题

“对镜写真”其实是一个综合性的形象母题,它包含了“对镜”和“写真”两个意象,同时又是一个有趣的连缀性整体。在中国古典绘画中,“对镜”的意象并不鲜见,且多见于女性。出现观者视角的镜中像的图像主要有东晋顾恺之的《女史箴图》(图2)、五代周文矩的《宫中图》(图3)、宋代王诜的《绣栊晓镜图》(图4)、宋代苏汉臣的《靓妆仕女图》(图5)等。我们可以从这几幅有镜中像的图上看出,这几幅“对镜”图像中,女子的形象一般是给到半侧脸,或者把后背留给观者,而图中的镜子则将女子的正面容貌反射出来。镜子起到阐释的作用,它将目光所不能及的女子容貌通过镜像显现出来,实则是将观者的目光聚焦于其中,并且提示了观者的“窥视”身份。也就是说,观者的目光是越过了女子的背部,而最终抵达视觉的焦点,通过窥看的角度,既满足了观者的窥视心理,同时也让画面呈现出她似乎不被打扰的生活样态。

这种窥视体现更加明显的是闵齐伋本六色套印《西厢记》版画中的第十幅“玉台窥简”(图6),也就是崔莺莺偷偷展读张生诗信。在这幅图像中,同时有两个窥视者的身份,一个是画中的红娘,她正在屏风的一侧斜倚身子,偷看崔莺莺。而另一个窥视者,就是观者,通过镜面完全提示出来。在这幅画面中,崔莺莺的身体几乎完全被屏风遮挡,只露出了一点裙摆,而她虽然有事实上的“对镜”,但不同于其他的对镜图像,崔莺莺的“对镜”是无意的,只是刚好桌上有一面镜子,造成了事实上的“对镜”,但崔莺莺的视角是书简。那面镜子的作用,完全就是为观者准备的,它同时暴露了莺莺窥简的戏剧性场面和观者的身份。而图像上的窥探者,则通过屏风来表达,她的视点与镜子实无关联。

在《牡丹亭》版画中,除了本文中重点讨论的“写真”图像,还有一幅对镜图,为郁郁堂《绣像传奇十种》中《新刻牡丹亭还魂记》《牡丹亭·圆驾》插图(图7)。《圆驾》一折中杜丽娘父亲杜宝认为死而复生的杜丽娘为花妖狐媚,假托而成,不信杜丽娘复生。皇帝则言,人行有影,鬼形怕镜,因而取秦朝照胆镜来,让杜丽娘照镜,形影具现,这才证实了杜丽娘确实死而复生。这幅《牡丹亭·圆驾》的插图便是描绘杜丽娘照秦朝照胆镜的场景。画面中杜丽娘仍然是背对着观者,镜中的杜丽娘显现出来。在这里,窥视是堂而皇之的,因为图示的重点即文本的重点就是镜中像本身,这里杜丽娘的镜外身体反而需要镜内的影像来加以印证。用镜内的“虚像”来证明镜外的“实存”,而“实存”本身却是被质疑的“虚像”,这便将焦点倒转,与观者的窥视焦点重合。

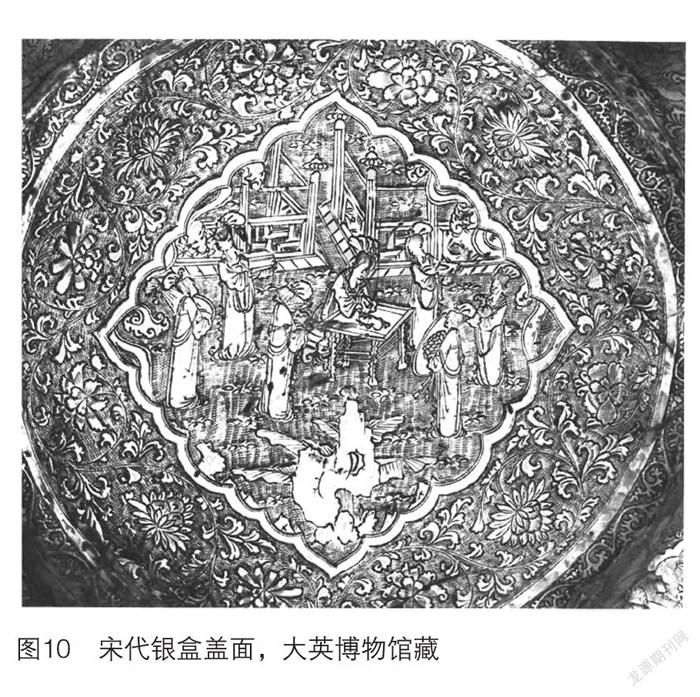

除了“对镜”的图像,“写真”或者“描容”的母题在绘画与戏曲文本中也并不鲜见。无论是画师作画也好,还是自描也好,比如五代周文矩的《宫中图》(图8)和明代仇英的《汉宫春晓图》(图9)当中都有画师为妇人作画绘像的场景。戏曲文本中如《疗妒羹》《画中人》《梦花酣》《桃花影》均有人物描画的意象,但是大多受《牡丹亭》影响,留存的图像较少。真正“对镜自描”的图绘母题并不多见,主要有现藏于大英博物馆的宋代银镜奁盖面上的图像(图10)。中国国家博物馆考古院的霍宏伟曾对该图像有过解读,描绘的是唐代才女薛媛临镜自描,写真寄夫的故事。[5]虽然线条不甚清晰,但基本可以看出是一个女子在画画,不远处一个侍女在为她举着镜子,画面中人物形象已大体成形。比较典型的对镜自描图还有明代《千秋绝艳图》(图11),描绘的正是薛媛的故事,上题诗一首:“几回欲下丹青笔,愁向楼台宝镜明。写出素顏浑似旧,请君时把画图临。”关于对镜写真寄与郎君的母题还有唐代诗人元稹的《崔徽歌并序》中说到的名妓崔徽因心上人一去不复返而写真寄像的事。元代乔吉《【双调·折桂令】七夕赠歌者》中云:“崔徽休写丹青,雨弱云娇,水秀山明。”[6]亦说此事。无论是宋银镜上的描绘还是《千秋绝艳图》,镜子都是背对观者的,因此我们能看见的只有绘图者与图中像。而镜中人和画中人同时出现的有一幅仇英的《列女图卷》(图12),不过这幅图的视点,仍然是女子背对着观者,因此绘图者的面容依然不在画中呈现。

关于“对镜写真”的母题,或许还能找到一些潜在的图像,就是后来常常被用来做空间视点分析的《高士图》(图13)。如果这幅肖像是一幅由画师或者旁人所绘的写真,那么画中肖像和画中人物应该呈现一致的方向。既然画中肖像与画中人物呈现镜面关系,则说明画中肖像来自镜面,而既然来自镜面则只有自画像需要借由镜子作为媒介。因此在这样的图像中,虽然并没有一个实际的“对镜自描”的场景出现,但是镜像呈现的肖像和人物,则提示出了这样的场景。当然,其后仿照这样的图画再次作画的乾隆画像《是一是二图》以及其他,也许只是单纯地对《高士图》的镜像表现的模仿。但是在最初的《高士图》中,应该能够推测出这个“对镜自描”的实际场景。

到此,本文所讨论的人—镜—画关系的图像有人与镜的两重图像、画与镜的两重图像、画与人的两重图像三种,而在同一幅画面中同时出现三幅面容肖像的,恐怕仅有这幅《牡丹亭·写真》的图像。

再回到《牡丹亭》的刻本中来。关于《写真》这一折的图像,可以找到的比较典型的除了石林居士序本,还有明万历年间金陵文林阁刻本《新刻牡丹亭还魂记》(图14)以及臧懋循改版的《雕虫馆校定玉茗堂新词四种》(图15)。臧改版的“写真”一图,杜丽娘是面对观者,手持镜绘画,因此画面中镜子是背对着观者,呈现出来的是杜丽娘和画中人的两幅面容。这与《千秋绝艳图》中的画法类似。而文林阁本则描绘了红娘手执画图杜丽娘起身观图的场景,这应该是描绘已毕,虽然背后桌上放置了菱花镜,提示了“写真”的场景,但是由于图画与观者相背,菱花镜也不再照出形容,因此如果不是因为这幅插图有文本的上下文,单从图画本身应该无法判断出这幅画的“写真”母题。

在石林居士序本中的这幅《写真》插图中,可以看到人、镜、画的三幅面容。杜丽娘呈现出了正面形容,并且也能看到镜中像。镜中像和杜丽娘呈现明显的镜像对称,在这个镜像对称的轴线上,是杜丽娘未完成的画像,画像的方向和镜中像是一致的。也就是说,不同于那些越过女子后背,将目光聚焦于镜面的视点,在这幅《写真》的插图中,视点是呈轴线游移的。因为图像想要呈现的,并不仅仅是“对镜”这样的母题,而是一个戏剧性的写真场景。杜丽娘的观镜和写真自然是一组动作,而图像则是要将这一组戏剧性的主体凸显出来。当杜丽娘的视点是对镜的时候,观者是无法同时看到一个场景中的杜丽娘的脸和她的镜中之像的,而绘图者之所以要将这两者的对称图像同时暴露给观者,就在于提示第三幅画中像的归属。它经历了由人到镜到画的三重过程,才最终形成了“对镜写真”的母题。

二、对皮尔斯符号理论的再思考,从人、镜、像出发

前文探讨了石林居士序本中同时呈现三个同一人物肖像的特殊之处,即作画的杜丽娘,或者说身体的杜丽娘,镜中的杜丽娘和画中的杜丽娘。当这三重图像同时并置的时候,很容易联想到皮尔斯(C. S. Peirce)符号学理论中的“三个一组”的关系。

皮尔斯认为,“指号或表象(representation)是这么一种东西,对某个人来说,它在某个方面或以某种身份代表某个东西。它对某人讲话,在那个人心中创造出一个相当的指号,也许是一个更加展开的指号。我把它创造的这个指号叫做第一个指号的解释者(interpretant)。这个指号代表某种东西,即它的对象(object)。它代表那個对象,但不是在所有方面,而只是与某个观念有关的方面,我常常称这个观念为图像的范围(ground)。”[7]皮尔斯将指号或者图像称为第一者,被指称的对象称为第二者,而解释者称为第三者,这样共同构成“三个一组”的关系。

而在这幅石林居士序本《写真》图像中,刚好直接给出了这样“三个一组”的关系。也就是作为对象的正在绘图的杜丽娘(object),作为解释者的镜中的杜丽娘(interpretant),和作为指号或者图像的画中的杜丽娘(representation)。我们很容易做出这样的一一对应,但是也很快暴露出了这种对应背后的问题。皮尔斯对于符号的“三个一组”关系的阐释是一种观者角度的逆推,而图中所展示的“三个一组”的关系,是从图像创作者角度的顺推,它们的不同之处集中体现在解释者这个中间环节上。皮尔斯认为,拿到一个符号以后,这个符号唤起了我们内心中的某个图景,也就是所谓的“它对某人讲话”,这个图景作为解释者指向了那个对象(object),从而完成了一次图像的旅行。这是从观者经由图像到达对象的过程。但是《写真》图像是从创作者那里出发的,它关于符号的产生方式,这同样需要经过一个解释者,这个解释者唤起的是创造者内心的图景。在这里完成这项解释任务的,是作为中间媒介的镜子。也就是说创作者是通过解释者来认识对象从而创作出图像的。如果我们从对象出发的话,这条完整的线路应该是,对象经由解释者到达创作者创作出图像,再到达观者经由解释者再现出(无论是否是准确的再现,但至少是观者眼中的再现)对象,从而完成整个通路。

对象—解释者—创造者—图像(符号)—观者—解释者—对象

之所以把“创造者的身体”和“观者的身体”分别放置进这个通路里,是因为在许多关于图像的讨论中,这两者的身体常常是混合在一起的,这在一定程度上混淆了问题。当讨论符号的时候,如皮尔斯所言,往往是站在观者的视角去理解,但是当讨论图像和身体、欲望的时候,如汉斯·贝尔廷,却似乎往往从图像的生产过程出发。当观者的身体和创作者的身体混为一谈的时候,图像的作用便在其中摇摆不定。而《写真》这张图恰巧同时暴露了作画与观画,也就是符号生成与符号抵达的过程。关于符号生成的过程,可以看到,杜丽娘自己作为一个对象,经由镜子作为解释者而抵达创作者那里。杜丽娘通过镜子来理解自己作为对象(这一点也可以从拉康的镜像理论去理解,总之这是一个特殊对象——自我认知的主体与客体),从而画图生成图像(符号)。当然,作为这一整幅图像的观者,抵达的应该是“杜丽娘对镜写真”这样的母题,而这一观看的场景,刚好在其后《玩真》一折的插图(图16)中得以补足。

插图所描绘的是柳梦梅在庭院中拾得杜丽娘肖像后在书房赏玩的情形。由于图绘本身有戏文支撑,所以我们从文字描述中得到了更多关于观者看画的信息。柳梦梅在初观画的时候,觉得是观音画像,但是细看产生疑问:观音如何生得小脚?“【想介】甚威光不上莲花座?再延俄,怎湘裙直下一对小凌波?”[8]由此柳梦梅又认为画中画的是嫦娥,但是“怎影儿外没半点祥云托?树皴儿又不似桂丛花琐?”[9]两番内心猜测均被推翻以后,自问人间哪有如此美人,一看帧首杜丽娘手题小字数行绝句,“近睹分明似俨然,远观自在若飞仙。他年得傍蟾宫客,不在梅边在柳边。”[10]方知是人间女子行乐图。从这一整个观画过程的描述,我们可以清晰地看到,观者在面临图像的时候是如何经由解释者最终抵达对象的。

柳梦梅的整个观画过程并不是一蹴而就的,也就是说这幅图画在他内心唤起的图像是几经变化的,这个几经变化正好突出了解释者作为中间环节的意义所在。柳梦梅在初看到图像的时候,唤起的阐释对象是观音,因为它具有观音的特点:“秋影挂银河,展天身,自在波。诸般好相能停妥。”[11]但是随后图像自身的特点又推翻了他的内心图景,因为观音应该坐莲台,没有一对小脚,因此柳梦梅又猜是嫦娥,即换了一幅解释图景来解读。但是嫦娥又没有祥云和桂树,因此被再次推翻。最后是通过卷首诗文的阐释,终确定对象是人间女子行乐图。这也从侧面说明了文字的阐释特性和图画的多义性。但这整个经过就是一个观者如何经由解释者到达对象的过程。

由此,杜丽娘的形象,终于通过镜中的自我阐释和认知,经由杜丽娘这个创造者的身体,落在画中形成图像。柳梦梅拾得图像成为观者,在经过一番内心图景和文字的阐释以后,终于让杜丽娘的形象得以复现。

三、形象的欲望,回看图像、身体与媒介

米歇尔(W. J. T. Mitchell)在《图像何求——形象的生命与爱》中探讨图像究竟想要什么。他将形象(image)和图画(picture)区分开来,“一个形象可以认为是一个非物质实体,一个幽灵般的、幻影般的显现,依靠某种物质支持浮出地表或获得生命(也许是同一物)。”[12]“形象是高度抽象的、用一个词就可以唤起的极简实体。给形象一个名字就足以想到它——即进入认知或记忆身体的意识之中。潘诺夫斯基提出的‘母题’与此相关,它是图像中引发认识、尤其是重新认识的元素,即‘这就是它’的那种识别,对可命名的、可识别的物体的认知,这个物体出现在虚拟的在场之中,即似是而非的‘缺席的在场’。这是一切再现性实体的基础。”[13]它类似于汉斯·贝尔廷(Has Belting)所说的那种精神图像(mental image),出现在身体、记忆和想象中的形象。贝尔廷将图像区分为物理图像和精神图像,物理图像是那种具有物质载体的图像,如挂在墙上的一幅布面油画,它是由物质材料显现出来的图像,而精神图像则是在人心中出现的图像,如想象、记忆中的图像。精神图像类似于米歇尔所说的形象,而物理图像就是米歇尔所说的区分于形象的那种图画。当不区分有无物质载体的时候,我们可以统称为图像。

我们回到前文所述的对象复现的通路里来,在这里,起点是那种并无物质实体的形象,即创作者头脑中的精神图像,媒介则是图像生成的物质依托;而在观者这里,图像接受的终点最终落在观者头脑里所接受形成的另一种精神形象。在這条形象复现的通路里,我们充分地看到了两件事情:形象的欲望以及身体作为媒介。

形象—解释者—创造者(身体)—图像—观者(身体)—解释者—形象

米歇尔觉得图像似乎是有所求的,我们常常将图像的所求与人即身体的欲望混同起来。图像就像是活的生物那样,与我们对话,和我们交流,甚至可以控制我们的思想。但从上面这条形象复现线路来看,形象/图像/图画当然不同于身体。身体自然是有欲望的,身体有传达和永生的欲望,因为身体总是在时间上有限,于是身体将自己的欲望诉诸图像,并进行传递。无论是瓦尔堡(Abby Warburg)、德布雷(Regis Debray),还是汉斯·贝尔廷都关注了图像的死后生命,德布雷和贝尔廷尤其关注墓葬中的图像与身体的关系,当身体死亡以后,图像就变成了身体本身,代替身体活了下去。看上去是身体利用了图像,但在图像那里,却是借由身体而得以存在。图像借用了身体,这种借用是靠身体的欲望得以实现的。因此图像的欲望自然不同于身体的欲望,图像的欲望在一个个媒介中不断复现,不断重复这一从图像到图像的过程。图像之所以会成为幽灵般的存在,正在于它经由个人而在集体记忆中反复复现,进而得以生存下去。而在面对图像的时候,身体就从一个主体变成一个媒介般的存在。

米歇尔说:“所谓媒介,指的是把形象与物体放在一起以生产一幅图画的物质实践。”[14]因此,图像是形象以物质形态呈现的中心环节。而另外的重要环节就是身体,即贝尔廷所强调的那种作为媒介的身体——身体是精神图像的处所。在贝尔廷看来,身体承载记忆(个人记忆与集体记忆)、创造图像、理解图像,是活生生的图像媒介。而为什么身体会是媒介,我们在这条形象通路中可以清晰地看出来。形象在创造者的身体那里寄居,经由创造者的身体变成物质显现的图像。图像是这条链路的中心,只有当形象成为图像之后,才能在文明中显现出来,进而复制传播,这一切都是为了抵达下一个(群)身体,为了到达更多的身体那里。通过更多的身体,形象得以再次生成,在这些身体里,也许就存在着下一个创造者的身体,于是开始新一轮的复现过程。

在《牡丹亭·写真》一折中,杜丽娘手画形容,为了留住自己的样貌。三妇评《牡丹亭》言:“丽娘千古情痴,惟在‘留真’一节。若无此后无可衍矣。”[15]汤显祖自评:“天下女子有情,宁有如杜丽娘者乎!梦其人即病,病即弥连,至手画形容,传于后世而死。死三年矣,复能溟莫中求得其所梦者而生。如丽娘者,乃可谓之有情人耳。”[16]杜丽娘用一幅图画代自己活了下去,图像是身体缺席的在场。在杜丽娘这里,图像不但替她活了下去,而且柳梦梅拾画叫画,还让杜丽娘死而复生,二人终于团圆。

关于图像和身体的关系,前文讨论的《牡丹亭·圆驾》一图也呈现出了虚实指涉的相互印证。在那里,看似“实体”的身体在观念中为“虚像”,因为在杜丽娘父亲杜宝眼里,不知是人是鬼,怀疑为鬼魅。而看似“虚像”的镜中像却成了身体实存的验证,因为人有影而鬼怕镜。因此只有镜中像的存在才能指涉身体的实存,而身体却似迷眼的幻想,变得缥缈起来。在这里,身体既是图像的参照、图像的媒介,同时也是图像的目的。

为什么图像有如此之大的魔力,图像可以和身体互为媒介,可以代替身体存活下来。不在于我们相信那个物质的图像是活的,也不在于我们真的相信身体可以永存。在《牡丹亭》里,可以生生死死,但在现实世界中,没人会相信身体能永远存在。况且《牡丹亭》里的死而复生也是有条件的,条件就在于图像的存在。这种相信,其实正在于我们相信那个没有物质实体的“形象”是可以永存的,“形象”是可以借由图像和身体反复在记忆里面出现的。由此,柳梦梅才能在拾得画图后,甚而相信那个图像是活的,他可以与画中女子相恋。杜丽娘也可以相信图像会代替自己活下去,自己的身体会经由图像的形式再次被人发现。而读者也相信了这个故事,因为我们拥有共同的形象留存的记忆经验。

【作者简介】

唐宏峰:北京大学艺术学院研究员、博士生导师。

程思煜:北京大学艺术学院硕士生。

注释:

[1][12][13][14]〔美〕W.J.T.米歇尔:《图像何求——形象的生命与爱》,陈永国、高焓译,北京大学出版社,2018年版,第xiv页,第xiii页,第xii页,第xvii页。

[2][3]〔美〕 巫鸿:《重屏——中国绘画中的媒材与再现》,文丹译,黄小峰校,上海人民出版社,2009年版,第217页,第219-233页。

[4]〔美〕巫鸿:《物·画·影——穿衣镜全球小史》,上海人民出版社,2021年版,第89-91页。

[5]霍宏偉:《一件银盒的定名与解读》,《读书》2018年第11期。

[6]解玉峰编注:《元曲三百首》,中华书局,2012年版,第85页。

[7]〔美〕皮尔斯:《作为指号学的逻辑:指号论》,涂纪亮编:《皮尔斯文选》,涂纪亮、周兆平译,社会科学文献出版社,2006年版,第278页。

[8][9][10][11][16](明)汤显祖:《牡丹亭》,人民文学出版社,1963年版,第129页,第130页,第130页,第129页,第1页。

[15](明)汤显祖,(清)陈同、谈则、钱宜合评:《吴吴山三妇合评〈牡丹亭〉》,上海古籍出版社,2008年版,第33页。

(责任编辑 任 艳)

3416501908214