藏族历史文化名村的空间格局特征分析

胡昂, 邬文洁, 普昊

(四川大学 建筑与环境学院, 四川 成都 610065)

“聚落”作为人类聚居和生活的场所,分为城市聚落和乡村聚落.然而,受重城轻乡思想的影响,乡村聚落研究长期滞后于城市聚落研究[1].乡村聚落是农村居民与周围自然、经济、社会、文化环境相互作用的现象与过程.国外从19世纪就开始研究乡村聚落,早期主要集中在聚落与自然环境的关系上;20世纪20-60年代,乡村聚落研究兴起,侧重于村落的形成、类型、发展及规划等方面研究[2];20世纪60-80年代,乡村聚落在研究方法上开始突破,趋向定量定性相结合的研究[3].近年来,乡村重构研究逐渐得到重视[4-5].总体来说,国外对于乡村聚落的研究起步早,且研究范围逐步从发达地区扩大至发展中国家,研究尺度逐步向县域甚至单个聚落转变,同时研究视角更为丰富,从多学科角度综合深层研究[6-8].国内对聚落的研究起步较晚.早期研究主要集中在聚落与地理环境之间的关系[9-10],以定性描述为主;改革开放后,研究内容逐渐多样化,对乡村聚落的研究主要集中在聚落区位布局、类型、规模、空间结构及聚落演变方面,研究方法开始趋向定性与定量相结合[7];进入新世纪以来,可持续发展、人本思想使聚落发展出现了新变化,无论从内容还是方法上都有较大发展.地理学、生态学、建筑学、社会学等多学科从不同角度对聚落进行各项研究,研究内容主要集中在聚落布局结构特征、空间结构、规模扩散等方面.近年来,随着3S技术的日益成熟,关于聚落时空演变的定量研究成果日益增多,关于聚落时空演变特征及驱动力分析成为了聚落研究的一个重要方向[11-17].总体来讲,在研究范围上也大多集中在大中观尺度,鲜有对微观尺度及多尺度结合的研究.

少数民族聚落由于受到复杂的地理小气候、文化传统的影响,形成了具有民族性和地域特色的聚落空间格局[18-21]及景观特征[22-24].青海省果洛藏族自治州班前村在2014年入选“第三批中国传统村落”“第六批中国历史文化名镇名村”“第一批青海省特色景观旅游名镇(村)”,是藏族半农半牧区乡村聚落的典型代表.自开基建村以来,其深受藏族部落文化的影响,在村庄布局、建筑风貌、文化理念等方面集中体现了藏区部落的文化特征.它的形成承载着厚重的历史文脉,是果洛藏族形成与演化的重要例证[25].本文从微观尺度出发,利用遥感影像、GIS技术,结合调研所得相关资料,分析班前村聚落空间格局特征及其与周边生态环境之间的联系.

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区域

文中研究区域为青海省果洛藏族自治州班玛县灯塔乡班前村,位于县境的东南部(100°51′38″E~100°52′23″E,32°42′30″N~32°43′53″N);选址于玛可河两侧谷地及山地,海拔3 259.36~3 491.03 m,平均海拔3 300 m.班前村属高原大陆性气候,年日照时数2 370~2 750 h,年均气温-0.8 ℃,有着丰富的农林资源,因此以农业和畜牧业为主产业.

班玛县地处“三江源”生态保护核心区,是“三果洛”中下果洛“班玛本”的发源地,属于典型的藏族聚居村寨.班前村至少拥有900多年历史,村寨发展到现在共有2个寺院小组,7个村民小组,103户500人.整体空间格局清晰,聚落要素保存相对完整,包括历史巷道、水系及能反映格局特征的历史要素.村域内至今保存着众多历史文化遗存,境内有着班前寺、吉德寺两座藏传佛教寺院,其中吉德寺距今已有400多年历史.两座寺院连同村内的藏式碉楼古朴典雅,蕴藏着大量历史文化、民族宗教信息.

然而,随着近年来城市化进程加速,村寨内部分历史建筑受损严重,甚至倒塌,拆旧建新的情况逐渐增多,这对班前村的传统聚落格局造成损伤.因此,研究班前村民居建筑的发展演变及景观格局对于半农半牧的藏族古村落空间格局梳理具有突出的整体性价值.

1.2 数据来源与数据处理

1) 班前村历史推演分析图,参考《班玛县灯塔乡班前村历史文化名村保护规划(2015-2030)》;图1为班前村2015年的遥感影像图,来源于Google Earth Pro(谷歌地球专业版).通过Arcgis 10.2软件对遥感影像进行空间几何校正、裁剪等处理,利用目视解译对班前村进行土地利用划分,从中提取道路、河流、建筑、院落、耕地、林地、山体、裸地等斑块信息,作为研究的主要数据来源.将矢量数据转化成栅格数据后,使用Fragstats 4.2软件对环境进行景观格局解析.

2) 班前村自然、社会、经济、人口等图文数据,来源于《班玛县灯塔乡班前村历史文化名村保护规划(2015-2030)》《班玛县志》及实地调研.基于上述文献资料而得到的班前村村域范围、村内分组示意图,分别如图2,3所示.

图1 班前村2015年遥感影像 图2 班前村村域范围示意图 图3 班前村自然村划分示意图 Fig.1 Remote sensing image of Fig.2 Schematic diagram of Fig.3 Schematic diagram of natural Banqian Village in 2015 village area of Banqian Village village division of Banqian Village

2 研究方法

2.1 图示化分析

由于历史上长期的割据及部落之间的争斗,班前村民居选址布局以居住和防御为主.文中通过地理信息系统,将聚落要素抽象成平面图,并生成村域范围内的高程、坡度、坡向分析图,并结合航拍图,对聚落格局进行直观地判断及分析.

2.2 景观格局指数分析

景观格局指数能量化村落景观空间,进而反映村落在空间上的形态特征.文中从班前村实际情况出发,选取部分景观格局指数来探讨村寨的规模、形态及其动态变化,并选取以下类型水平和景观水平的指数来解析班前村整体景观格局特征.1) 类型水平.斑块数量(NP)、斑块类型面积(CA)、斑块所占景观面积比(PLAND)、斑块平均面积(AREA_MN)、斑块密度(PD)、总边缘长度(TE)、最大斑块占比(LPI)、聚集度指数(AI).2) 景观水平.景观形状指标(LSI)、香农多样性指数(SHDI)、香农均匀度指数(SHEI)、蔓延度指数(COMTAG)、聚集度指数(AI)、散布与并列指数(IJI).

3 班前村民居建筑演变特征

3.1 空间分布变化特征

有着古老文明的班前村碉楼拥有其特定的发展阶段.古村寨从900多年前修缮到明朝形成了一定规模的碉楼(寺院组团与初始家碉)立于坝上;1749年,虽受到清政府剿灭嘉绒藏区反清势力的影响而对村寨造成了一定损毁,但是此后寺院组团的扩建趋势明显;解放初期,受到混乱时局及“文化大革命”的影响,家碉及寺院受到二次破坏,村落格局受损严重;而改革开放以后,随着社会经济的发展,村寨也逐步扩张发展,并且对原有部分进行了修缮重建.

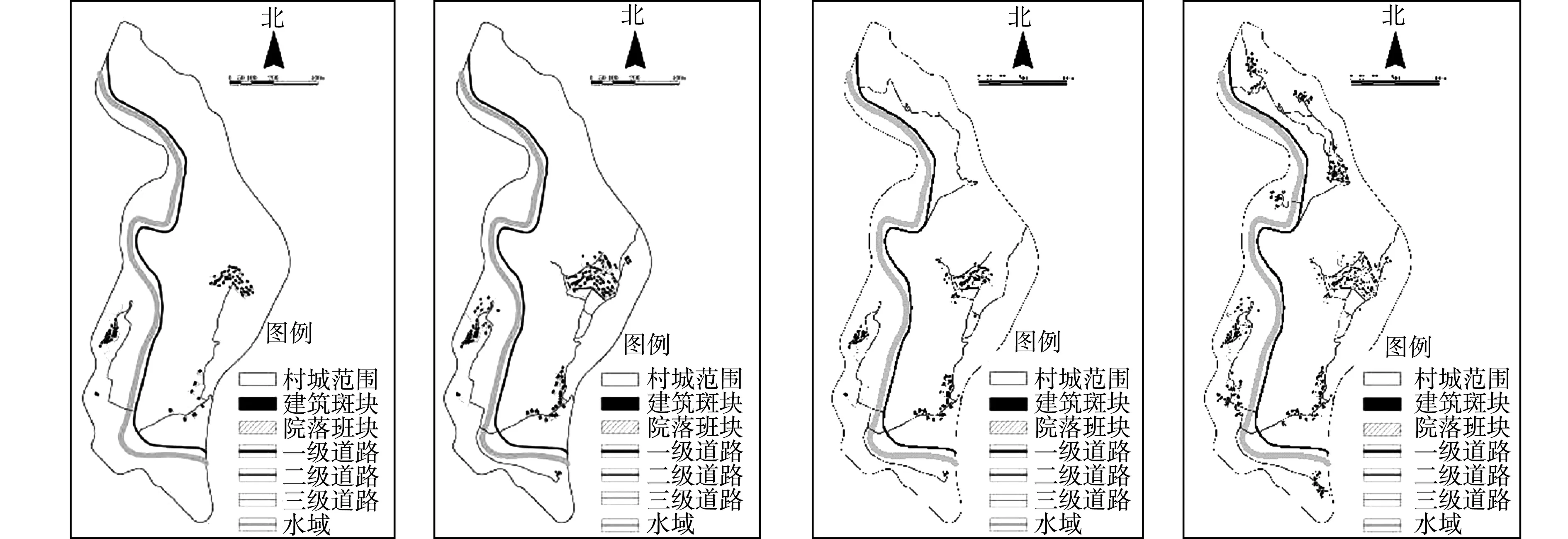

1748年,班前村初具规模,聚落空间聚集于研究区的中南部,由东部的班前寺组团、西部的吉德寺组团和少部分吉俄寨共同组成;直到1965年,原有组团规模增大.与此同时,吉俄寨的建筑分布逐渐密集,形成次级核心区;截至1991年,班前村还是以研究区的中南部为核心,其中两个寺院组团损毁严重,区域面积缩减,同时区域核心分别向两个主殿收缩.然而虽处于损毁阶段,但聚落依然存在着扩张迹象,开始向南部零星扩散,初步形成了阿窝寨南北两个组团.至此,班前村暂未扩张至北部,在2014年申报国家历史文化名村前基本确立了班前村的空间布局.2015年班前村建筑斑块分布发展图,如图4所示.从图4可知:自改革开放以来,班前村的分布范围迅速扩张,覆盖了整个研究区域.首先中部两个寺院组团恢复了扩建阶段的建筑密度;其次,逐步由南向北增建了沙岗寨、果果寨、库扎寨、瓦占达寨,同时向村域南部扩大了阿窝寨南部组团.

省委第四巡视组向省国土资源厅党组反馈专项巡视情况(省厅新闻宣传中心) ...............................................3-4

(a) 发展阶段一 (b) 发展阶段二 (c) 发展阶段三 (d) 发展阶段四图4 班前村建筑斑块分布发展图Fig.4 Building patches distribution in each stage of Banqian Village

综上所述,班前村的民居建筑由小范围单个组团逐渐演变为全域多个组团,总体表现为“大分散,小集中”的布局特点.将其分为时间和空间两个维度.从时间上来看,聚落最早是以两个寺院组团为核心区域,随着时间的推移,基于两个寺院组团向南北两端沿着玛可河扩展分布;而从空间上来看,村域内的其余组团的面积都小于这两个寺院组团.由此可揭示出藏传佛教寺院在藏民心中无法撼动的神圣地位.

3.2 空间形态变化特征

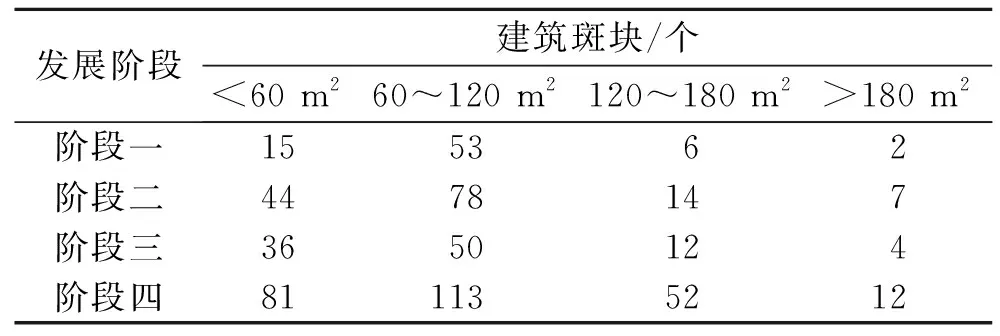

研究区域总面积为136.46 hm2,班前村建筑斑块面积分布变化情况如表1所示.由表1可知:建筑斑块的个数、面积、占比和密度总体上呈上升趋势,只在发展阶段三是由于解放初期混乱的时局与“文化大革命”对聚落建筑造成不同程度的损毁而有所下降,斑块个数总共增加了171个,面积增加了16 369.94 m2.

表1 班前村建筑斑块面积分布变化情况Tab.1 Changes of building area distribution of Banqian Village

聚落形成阶段以两个寺院组团为重心,建筑面积多在60~120 m2,180 m2以上的建筑仅有2个,为吉德寺大殿和班前寺主经堂;在聚落前期的扩张中,以60 m2以下民居建筑为主,另外,寺院群也存在组团内部扩建;在第三阶段损毁了其中体量较大的建筑,以寺院附属建筑为主,面积大多在60~120 m2;在后期的发展中,村民生活水平随着经济水平的提高而改善,以面积在60 m2以下和120~180 m2的建筑为主要扩建对象,对于60~120 m2的建筑以修复重建为主,同时180 m2以上的建筑的发展不仅限于寺院建筑,也出现了大体量的民居建筑,从而提高了建筑斑块的平均面积.

图5 班前村建筑风貌图Fig.5 Architectural features of Banqian Village

藏族人民为了抵御外敌以及防盗,利用坚硬的石头修建了碉楼(藏语称为“夸日”),分为三种:烽火碉、要隘碉、家碉.班前村现存有要隘碉和家碉,一般建在高台或山顶上.班前村内的组团由典型的班玛藏族碉楼组合而成(图5).组团规模小,相对集中,内部道路曲折, 建筑没有严格按照对称关系设计, 而是因地制宜、灵活安排、相互比邻、集中成群.班前村藏式古建筑群保留和继承了藏式传统建筑在结构、门窗及材料的使用,非常巧妙地利用大自然的山形地势,沿山坡和沟谷布置,形成建筑单体有大有小、有繁有简,总体建筑群和单体建筑有机结合.

4 班前村景观格局特征

班前村地处典型的高山河谷地带,其聚落组团航拍图如图6所示.从图6的高程图中可知:两个寺院组团处于全村制高点,班前寺组团海拔在3 400~3 460m,吉德寺组团海拔在3 317~3 352 m,其余居住组团海拔在3 270~3 340 m不等;除了吉俄寨,其余组团基本在玛可河两岸沿等高线走向分布在地势相对平坦之处.

图6 班前村聚落组团航拍图Fig.6 Aerial view of cluster of settlements of Banqian Village

从坡度图可知,班前村的建筑基本分布在5%~25%的坡度上,吉德寺所处坡度较大,达到40%以上,几乎没有组团建于5%以下的平地上,耕地、林地、草地所处的坡度逐类递增.坡向分布图显示,研究区域内的坡向以玛可河为分界,河东岸以西向坡为主,河西岸山体主要朝向为东向.研究区域内的林地斑块主要分布于河东岸的西北坡上,耕地则分布于利于光照的西向坡缓坡与东向坡上,如图7所示.图7来源于《班玛县灯塔乡历史文化名村保护规划(2015-2030)》.

图7 班前村地形地貌分析图Fig.7 Comprehensive analysis of topography and landform of Banqian Village

综上所述,班前村建筑分布很大程度上依赖地形地貌,两个寺院组团位于制高点,村寨由高海拔向低海拔区域扩张,研究区域内高差达231.67 m;村寨组团内坡度较大,建筑沿着等高线错落布局;而坡向的变化则决定了景观斑块的布局.

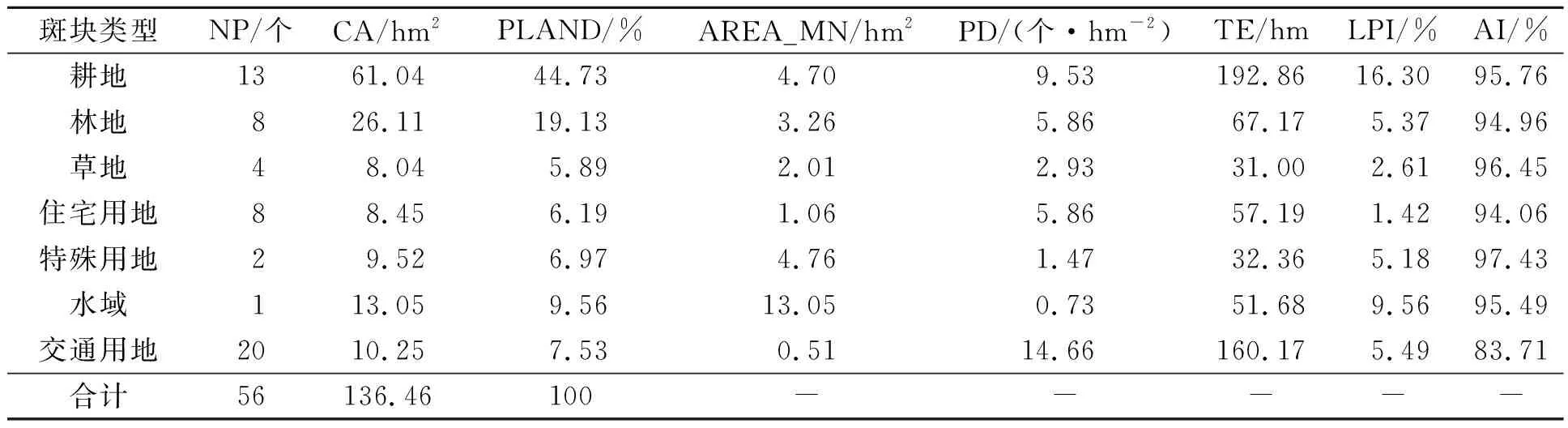

4.1 类型水平上的指数分析

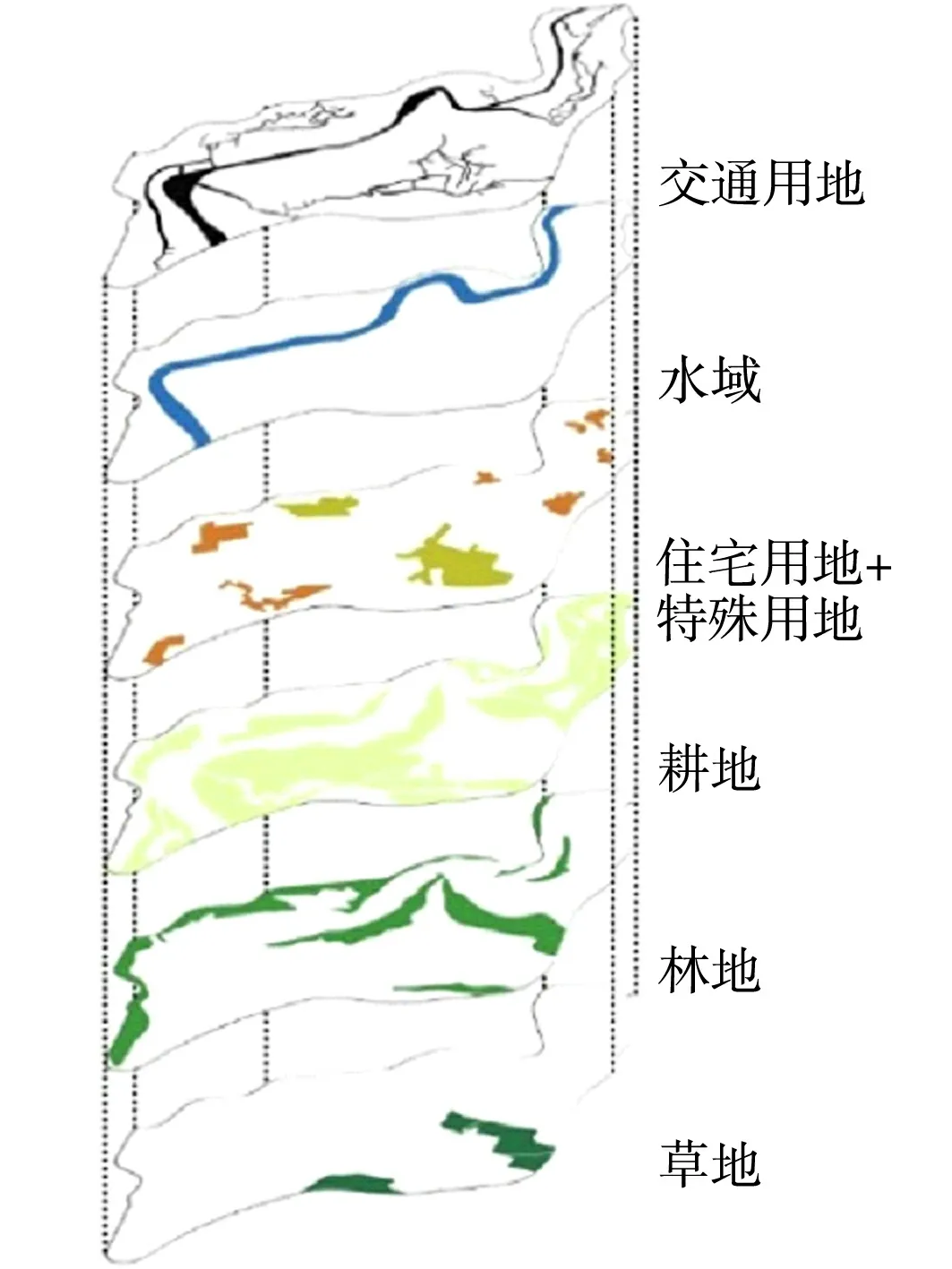

从类型水平上,按照国家标准GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》将班前村村域内的景观分类为耕地、林地、草地、住宅用地、特殊用地、交通运输用地和水域共7大类,其景观要素叠加分析图,如图8所示.其中:草地为牧草地,特殊用地特指宗教用地.

图8 班前村景观要素叠加分析图Fig.8 Analysis of landscape superposition of Banqian Village

班前村斑块类型水平格局指数表,如表2所示.由表2可知:班前村村域内总面积为136.46 hm2,其中占比最大的斑块是耕地,面积为61.08 hm2,占比达到44.76%;其次为林地,占比为19.13%;而草地则是整个研究区域占比最小的斑块.这是由于班前村是果洛州为数不多的半农半牧的高原村落,因此村域范围内同时存在耕地、林地、草地共3种景观斑块.耕地、林地、草地的斑块数量分别为13个、8个、4个,三者的斑块密度分别为9.53,5.86,2.93 个·hm-2,说明耕地板块分布较为连续,而林地、草地板块分布相对分散.耕地主要分布于玛可河两岸的较低海拔的阶地,主要粮食作物为青稞、小麦,经济作物有豌豆、马铃薯、油菜籽、藏雪茶等;林地斑块主要分布于玛可河西岸海拔较高处,以及沟谷河滩、阴坡、半阴坡等,并且由于班前村位于玛可河林场区北部,境内灌木地等森林资源丰富;班前村草场分为高寒草甸和山地草甸两大类,主要牧草场分布于海拔3 700 m以上的沟谷河滩、山地阳坡、半阳坡、阴坡、半阴坡及高山山顶的高寒地区,而研究区范围内的海拔在3 259.36~3 491.03 m,因此研究区内草地占比较小.

最大斑块指数显示耕地斑块为班前村景观优势种.值得一提的是特殊用地最大斑块指数远大于住宅用地,说明村落对于宗教的重视与敬畏.住宅用地由8个居住组团组成的7个寨构成,其面积与由两个寺院组团组成的特殊用地相似,分别占研究区域的6.19%和6.97%,突出寺院在聚落中的重要地位;唯一的水域为玛可河,由北向南穿流而过,平均宽度在47 m左右.从呈现的聚散性指标数值来看,班前村各斑块的聚集度都较高,其中特殊用地高达97.43%,说明寺院组团结构紧凑,空间聚合度高;草地、耕地斑块紧随其后;除了交通用地,聚集度相对较低的是住宅用地和林地,这些斑块被其他斑块隔离程度较大,布局相对分散.

表2 班前村斑块类型水平格局指数表Tab.2 Pattern indices of class level of Banqian Village

图9 班前村景观格局分布图 Fig.9 Landscape pattern distribution of Banqian Village

4.2 景观水平上的指数分析

班前村斑块景观水平格局指数,如表3所示.班前村景观格局分布图,如图9所示.

表3 班前村斑块景观水平格局指数表Tab.3 Pattern indices of landscape level of Banqian Village

从表3可知:在景观水平上,形状指数为10.82,远大于1,说明班前村景观斑块形状不规则,基本无人工痕迹,属于典型的自然景观.多样性指标中,香农多样性指数为1.62.整个研究范围内,尽管土地类型丰富,然而景观破碎化程度高;香农均匀度指数为0.83,趋向于1,表明各类型斑块在景观中分布相对均匀.聚散性指标中,蔓延度指数为52.4236%,说明班前村景观中存在较多小斑块,呈现多要素组成的密集格局,景观破碎化程度较;聚集度指数为94.73%,散布与并列指数为74.23%,表明斑块之间相邻接程度较大,斑块之间的物质能量流动相对频繁.

从图9可知:班前村景观中优势斑块类型为耕地,其次为林地、水域,这三者在面积分布上占比较大,聚集度较强;住宅用地、特殊用地、草地以小面积斑块分散在研究区域内,联通性较差.各类景观要素与丰富的地形地貌共同构成了班前村的自然背景,整体形成了“农田为底,背靠两山,一河贯穿”的村庄景观格局.

5 结论

班前古村是果洛藏族半农半牧村寨的典型代表,自村寨形成以来长期受藏族部落文化影响,在村寨布局、建筑风貌、宗教习俗等方面均集中体现了藏区部落文化的特征,是果洛藏族形成与演化的重要例证.本研究以村寨空间格局为出发点,探究了班前村形成稳定聚落以来村寨组团的演变及其现状景观格局特征,并得出相应结论.

1) 宏观角度上,就村域景观格局而言,班前村虽为半农半牧型村寨,但由于草场所需地理位置的特殊性,村域内唯一的优势斑块为耕地,以其较大的斑块面积加上其余较小面积的斑块共同形成了以耕地为主,辅以水域、林地、草场、住宅、寺院等多种景观类型的层次丰富、景观优势度、破碎化程度双高的格局特征.“山-水-田-居”的景观风貌凸显了班前村在宏观整体环境上的特色,即生活居住、农业生产与生态景观三者之间和谐相处.

2) 从微观角度来看,班前村以团状发展趋势,形成“小集中,大分散”的布局结构.吉德寺和班前寺两个寺院组团作为最早期组团,引导着居住组团沿着玛可河由南至北逐步向上游扩张.同时,在空间上来看,寺院组团位于村寨制高点,而居住组团则普遍分布于较低海拔处.由于受地形条件和历史上长期割据以及部落之间的斗争影响,相对集中的居住组团规模较小,内部道路曲折迂回,每户相邻不相接,因地制宜,高低错落.

3) 虽然受时局影响,历史上班前村曾遭受损毁,但总体来看,随着村寨扩张趋势的增大,村寨的聚集程度不断下降,呈现扩散趋势.从局部上来说,与居住组团相比,两个寺院组团的规模与密度更大,充分体现了天人合一的理念,佛教寺院成为村民的精神寄托;同时组团内部核密度值随着时间推移而小幅度增大,布局渐显紧凑.总体而言,村寨处于自然发育状态,内部格局的完整、延续与科学性体现了传统可持续的人居发展模式.

4) 基于走访调研,班前古村现存古建年久失修,日渐衰败;同时近年新增了大量自建住宅,与传统建筑风格迥异,逐步侵蚀着古村的历史格局.此外,基础设施等硬件条件的滞后也不利于古村的保护与可持续发展.

为此,新的村寨发展战略应针对此类问题在保护古村传统风貌的原则上有序更新;同时,应维护景观格局风貌,加大整治力度,保护生态环境和水源,逐步有条件地发展生态旅游业等低影响产业.因此,应从以下4个主要方面入手.

1) 科学规划,统筹发展.从村域范围来说,应当保护班前村的山水格局及自然生态环境,以支撑村落的可持续发展.从古村范围来说,建筑肌理、历史街巷等是保护的重点.班前村传统格局由藏碉民居、巷道水系等构成,寨内巷道纵横,看上去各户单家独院,实则相互连通,要严谨科学保护规划这片珍贵的历史肌理.

2) 尊重传统,遵循图式.藏族传统聚落从总体规划、聚落社会形态、建筑朝向、主体功能到建筑的原有平面、装饰造型、建筑结构、营造技艺等,都是文化的传承.依据空间图式,便能找到其传统营建的规律,实现用藏民的思想建设藏族聚落,避免同质化,也能更好地保护原住民的生产生活方式、风俗习惯以及宗教仪式等.

3) 协调新旧,适度更新.班前村的更新与发展既不能照搬照抄原始状态,也不能过度依赖于现代设计手法.希望通过图式化抓其营建的精髓,创造既适合时代发展、人民需求,又肩负传承历史、守护文化的空间形态.因此,在聚落的更新发展过程中要始终保持着适度性原则.

4) 建筑分类,引导整治.寨内的部分历史建筑,由于历史及人为的弃用而变得残破不堪,应对村内建筑采取分类保护和整治.如对班前寺和吉德寺等文保单位进行保护,对历史悠久的古碉楼进行保护修缮,对传统民居碉楼进行改善更新,对风貌不佳的建筑进行整治或改造,对影响格局的建筑进行拆除等.

由于数据受限,文中仅对聚落建筑斑块进行空间分布研究,下一步将对多时期的聚落景观格局的演变进行分析,研究班前村格局演化的驱动机制.