大汶口传统纹饰对建筑设计的启示*

郭格理

西安建筑科技大学建筑学院 陕西 西安 710055

1 研究背景

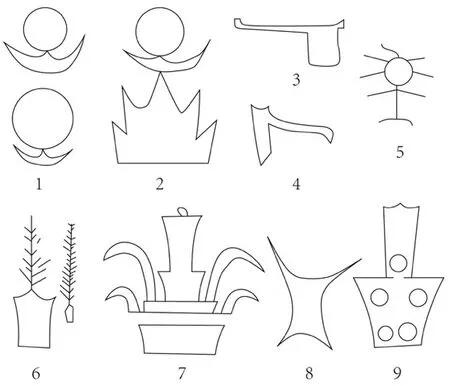

在新石器时代晚期的大汶口文化中,诞生了一种象形纹饰,这种纹饰由圆形、月牙形、山形三个部分组合而成(如图1),虽然历代学者对其中含义莫衷一是,但纹饰中歌颂自然的意蕴却不言自明,其中反映的远古先民对广袤自然的敬畏心,成为人与自然的和谐共生的伟大倡议,是“人类命运共同体”的精神力量,给予当代设计颇多启示。

属于大汶口文化晚期的陵阳河遗址所出土的大口尊上共有象形纹饰13个,可分为9种类型,全部被收录于郭廉夫、丁涛等主编的《中国纹样辞典》(下文简称“辞典”)(如图2),本文以这些纹饰为研究对象,通过对其文明背景、艺术特征、精神内涵等的分析,挖掘其中对于人与自然如何相处的启示,以期对当代的建筑设计提供参考。

图2 陵阳河遗址大汶口文化象形纹饰汇总

2 纹饰本体分析

2.1 大汶口文明背景

大汶口文化是指公元前3500年到公元前2500年间华北地区的一类新石器时代文化[1],这种文化因位于山东省泰安市的大汶口遗址而得名,并广泛分布于东至黄海之滨,西至鲁西平原东部,北达渤海北岸,南到江苏淮北的地区,基本处于三皇五帝时期少昊氏的统治地区。

以往的研究认为,大汶口文化在文明演进过程中有着举足轻重的地位,它不仅被视为同样发现于山东等地的龙山文化的源头,还对时间稍晚于它的良渚文化的发展产生了重要影响,早在1981年,日本学者林巳奈夫就从器物的纹饰特征入手论证了两种文化的密切联系。尽管人们对大汶口纹饰的内涵尚无定论,却可以大致一窥纹饰所反映的生命、自然、时间等重要议题。

2.2 纹饰载体

在数量繁多的大汶口文化出土器物中,占比最多的当属陶器,因此陶器通常被视为大汶口文化的代表器物。尤其是在大汶口文化晚期,陶器开始使用快转陶车来制造,分黑陶和白陶两种,白陶上还有图案花纹[2],可见大汶口文化的制陶工艺在当时取得了极高的成就。

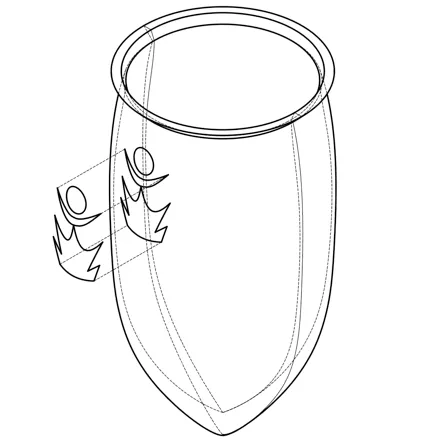

本文所研究的象形纹饰刻画于大汶口文化晚期陶制大口尊之上。对于象形纹饰与大口尊的关系,著名文字学家、金石学家、历史学家唐兰先生有这样的表述:“大汶口文化陶器符号基本上只限于一种特定的器皿——大口尊之上[3]。”(如图3)此外,根据江林昌先生的补充论证,有的陶器大口尊上只刻一个纹饰,有的则有两个纹饰,还有的与猪头一同出土,上面的纹饰存在涂朱现象,这意味着刻画着象形纹饰的大口尊被用于某种特殊场合或仪式,肯定与宗教祭祀活动有关,是一种礼器[4],这无疑给这些纹饰增添了神秘色彩。

图3 大汶口文化象形纹饰与大口尊的关系

根据考古资料判断,大口尊皆出于大中型墓葬之中,而陵阳河大墓中的大口尊,象形纹饰都在尊的同一部位,且朝向墓主人[5],这进一步证实了象形纹饰的崇高地位。

2.3 纹饰性质

如果说大口尊是大汶口陶器中地位最崇高的器物,那么大口尊上的象形纹饰就是其最神秘的部分。在莒县等地大汶口文化晚期遗址出土的大口尊中,共发现了九种象形纹饰,对于其性质,专家学者大致有两种看法。其中一派认为这种纹饰是一种文字的雏形,例如有学者认为该纹饰可能与后来商代文字有关,可以看作较早的汉字;另一派则将该纹饰纳入刻画符号的范畴,是一种表达明确意义的刻符,由于它的形、义一目了然,所以它又非普通的刻符[6]。

笔者认为,除了上述两种观点之外还存在第三种可能,即这种纹饰是从原始刻画符号到文字的过渡形态。如果这一假设成立,甚至可以将大汶口文化象形纹饰视为文字发展史上的分水岭。然而无论如何,毋庸置疑的是,这些纹饰特点鲜明、意蕴深厚,对研究我国的文字发展、天文历法、宗教习俗等方面的问题产生了深远影响,不愧是中华大汶口文化的瑰宝。

2.4 纹饰含义

结合“辞典”的描述和其他学者的研究,可以看出学界对大汶口文化出土的各种纹饰进行了系统的研究,对几类纹饰可能的象征意涵进行总结可归纳出以下几点。

“辞典”将第一种纹饰(没有“山”)解释为象征传说中“阳鸟”的徽纹,认为该纹饰“兼有日和鸟的双关含义”[7]。杜、苏二君则将其解释为“昃”字,认为它“反映了少昊氏的职官伯赵氏测量太阳中天高度以决定二至来临的时间[8]。”

与此相似的第二种纹饰(有山)被辞典解释为“岛”,可以根据相关文献判断其为当地的居民岛夷族的族徽,而这一判断不仅可以印证该族崇拜太阳的传统,还与将第一种纹饰判断为“鸟”的推论相辅相成。这与文字学家于省吾的看法截然不同,于先生将这一纹饰解释为“旦”:“这个字上部的圆象日形,中间的形状像云气形,下部的形状像山有五峰形。古文字中的山多作三峰形,商器父壬尊的山字作一,与此相仿。山上的云气承托着初出山的太阳,其为早晨旦明景象,宛然如绘[9]。”杜昇云和苏兆庆补充道:这个“旦”形纹饰反映了“少昊时期人们决定春分秋分所使用的方法”,是“莒人长期观察日出发现了春秋二分奥妙的见证[10]。”刘斌则认为中间的图形为月牙,“以月牙的内弧接近于太阳的这种日月形图案,则应是对日月合朔之际的天文历象的一种记录,亦即历法的一种反映[11]。”

值得一提的是,另外的7种纹饰分别被辞典解释为“戊”“斤”“皋”“封”“南土”“丘”“南土”等,综合看来,它们都与权力尊卑、山岳祭祀等古老话题有着密不可分的关系。

日月合朔的天文现象启示下,原始先民利用工具和火在山岳之上进行了祭祀活动,从而表达对自然的敬意,而根据地理位置判断,当时的祭祀活动可能并不局限于泰山之上,也可能流行于莒县地区的丘陵地带。正所谓“一花一世界,一树一菩提”,如果从今人的视角看来,再普通的山岳也是养育生命的生态系统,敬畏天地山川便是敬畏自然、敬畏生命,而这便是大汶口传统纹饰给当代设计实践的启示。

3 纹饰对当代设计的启示

经过对大汶口传统纹饰的考据,我们大致推测出其所揭示的远古先民的自然观与世界观,尽管历经沧桑巨变,传统纹饰对当今建筑设计依然颇具启发意义,下文结合具体案例进行详细阐述。

3.1 对符号语言的位置经营

通过对大汶口传统纹饰的解析不难发现,无论是日常所见的山岳还是周而复始的“日”与“月”,自然现象本身并无实际意义,当人们以“中轴对称”的方式排布于器皿的重要位置,其敬畏自然象征意义就被充分传达。尽管阿道夫·路斯早在西方现代主义萌芽阶段就曾说“装饰就是罪恶”,这是基于建筑“实用”的论断,但通过对简单符号语言进行位置的经营却能传达一个设计的精神属性。以贝聿铭的香山饭店为例(如图4),当传统文化的符号语言经过位置经营与园林空间的轴线结合,园林的“虚空”“自然的”精神属性就被充分传达。

图4 传统纹饰在北京香山饭店中的运用[12]

反观当下的设计实践,对传统符号语言的运用时常走向庸俗化陷阱,究其原因在于设计师仅仅看中了某些传统“好看”的特征,却忽略了千百年来传承下来的精神内涵。而基于对自然的敬畏,如大汶口文化传统纹饰等本身具有极高的艺术价值,其在建筑内外出现的位置需仔细经营,绝不是将其一味作为一种表皮肌理进行考虑。

3.2 对自然现象的观测与摹写

《尧典》中提到“日中,星鸟,以殷仲春”,有学者认为这反映出当时的天文学状况已经具备了后世历法体系和宇宙观的基本形态[13]。而尧帝所处的公元前21世纪与大汶口文化所处的新石器时代晚期已相距不远。“日中则昃”是自然界的重要时刻,远古先民只有通过耐心的观测才能觉察,尽管最终形成的大汶口纹饰只有寥寥数笔,却清晰地交代了“日”“月”“山”的位置关系。

设计本身是精微的,其背后付出的观察时间确实大量的。正如中国传统天文仪器“日晷”,其设计本身精简到一根杆件,与一个圆盘,却能随日影移动指涉时间到变化,在意的不是形式语言的一味堆砌,而是通过构件角度、位置的苦心经营度量时间的精确变化,而这些看似惯常实则精确的自然现象都将成为细化设计的重要依据。

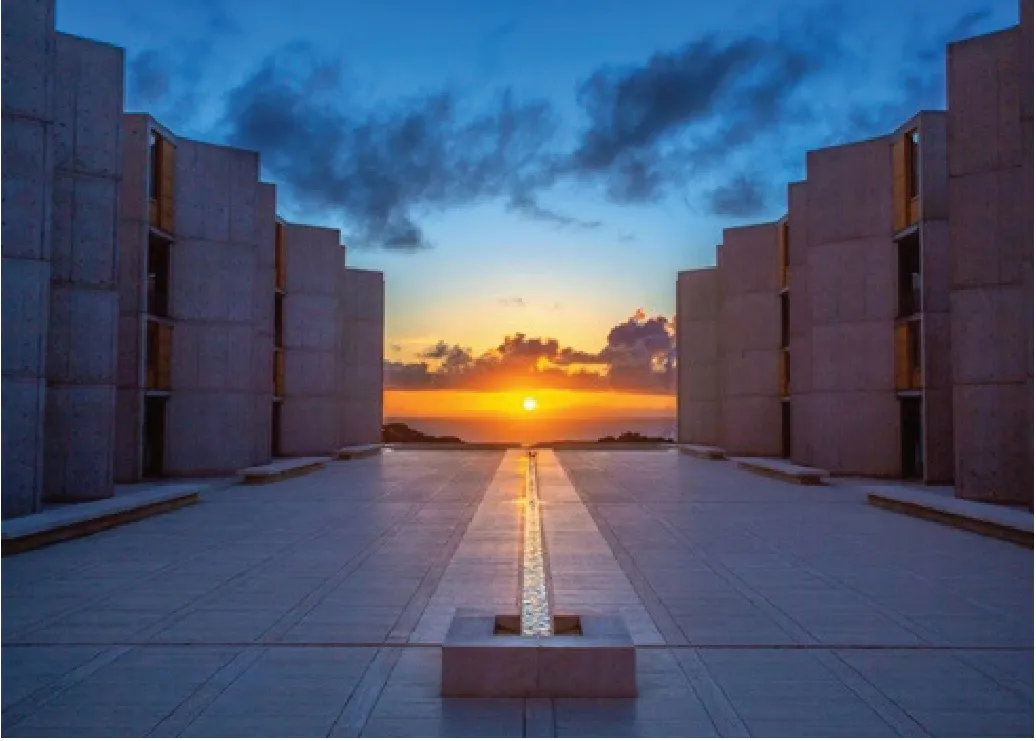

以路易斯康的萨克生物研究所为例(如图5),广场水道的方向探究了建筑轴线与海岸线、太阳轨迹的关系。同样是简要的设计语言,却与日晷一样昭示了自然现象的变化,而这必然建立在对自然现象的精确观测与摹写。在受东方哲学“天人合一”思想影响的当代中国,如何正确处理人与自然关系依然是设计师面临的迫切议题。无论是平面设计还是建筑设计,设计与自然结合的部分需结合细致的观察。

图5 萨克生物研究所 (图片来源:萨克研究所官网www.salk.edu)

3.3 对山水形势的充分关照

结合学者王树明提供的信息,“陵阳河遗址东面,为一丘陵起伏的山区。正东五华里,有山五峰并联,中间一峰突起,名曰寺涸山。春秋两季,早晨八、九点钟,太阳从正东升起,高悬于主峰之上”[14],我们可以基本证实象形纹饰很可能与原始先民“依山头纪历”的行为有关。还有学者认为纹饰中的山形部分象征泰山,而纹饰中所暗指的文化活动与泰山之巅点火祭天的“柴望”仪式相近。由此可见,古人的日常生活与自然山水有着密切的联系。

尽管当下中国的生产力已与新石器时代不可同日而语,但我们的生存环境却始终是人工环境与自然环境的综合。正如《园冶·相地篇》中提到的“山林地”,所谓“自成天然之趣,不烦人工之事”[15]是指自然的山川林地无须额外的人为雕琢,其本身就是园林。由此可见,无论是大汶口文化的原始先民,还是营造园林的士大夫,都将自然的山水形势作为重要的资源,这种资源不仅仅是生活原料的取用之地,还是艺术灵感的发源之所。

4 结束语

通过对自然现象的细致观测总结其中规律,从而将其作为淬炼设计的重要依据,这对当代的建筑设计颇具启发意义。建筑设计作为人工物的设计往往强调人类对自然的占有与改造,却极少从整个生态环境的角度出发思考人与自然的关系,大汶口的远古先民却给我们树立了典范。

在大型自然面前,人类的力量有时依然十分渺小,敬畏自然的必要性不言而喻。尽管考古界对大汶口象形纹饰的意涵探索仍在进行之中,但其通过符号语言反映对生命与自然敬畏的方法却给予当代设计者无限启迪。