陕西延安甘泉兰家川石窟调查与研究

齐庆媛

(北京服装学院,北京 100029)

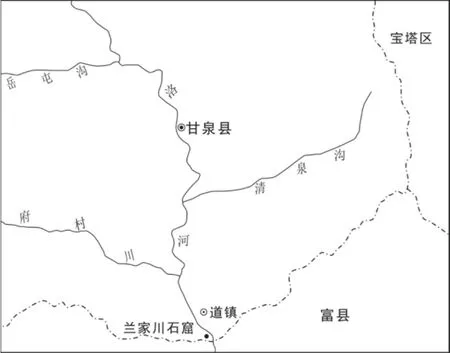

兰家川石窟位于陕西省延安市甘泉县道镇兰家川二队畔沟村(图1)①目前该石窟存在两种命名方式:其一,兰家川石窟,源自石窟所在的村名——兰家川,《陕西石窟内容总录·延安卷》(见参考文献[1])、《延安宋金石窟调查与研究》(见参考文献[2])均采用此种命名;其二,白家咀石窟,见于陕政发〔2018〕20 号《陕西省人民政府关于公布第七批省文物保护单位的通知》:“名称:白家咀石窟。时代:宋。地址:延安市甘泉县道镇兰家川村。A 区:东至白家咀村宅基地西界,南侧外扩15 米,西至桃树渠东界,北至垴畔山山底。”据文件公布的信息可知,白家咀石窟之名依据的是石窟的保护范围及建设控制地带。鉴于兰家川石窟为学界通用,故本文沿用此命名。。单窟,坐东面西,平面呈不规则方形,前壁宽303 厘米,后壁宽326 厘米,左壁长313 厘米,右壁长287 厘米,窟高235 厘米(图2)。平顶,长方形窟口,窟口高160 厘米。窟外壁窟口两侧和窟内四壁浮雕内容丰富的佛教图像,虽然漫漶比较严重,却是全面了解陕北宋金石窟不可或缺的实例。

图1 甘泉兰家川石窟位置示意图(笔者绘)

图2 甘泉兰家川石窟平面图(谷东方绘)

2017 年出版的《陕西石窟内容总录·延安卷》刊布了该石窟基本情况,为学界提供了珍贵的基础材料[1]。石建刚在对延安宋金石窟进行综合调查与研究时,将兰家川石窟的年代推断为北宋中期(1004—1067)前段,并提及部分浮雕图像,值得重视[2]。2019 年8 月,笔者随同李静杰与谷东方详细调查了兰家川石窟,其后在绘制出详尽线图的基础上,进一步对照相关经典和佛教物质文化,力图就浮雕图像的内容、来源和思想内涵作全面而深入的探讨。

兰家川石窟外壁窟口两侧各有一尊立像,仅残存大概轮廓。前壁窟口右侧有一尊立像(以石窟自身方位为基准,下同),风化严重,窟口左侧造像已经消失。陕北北宋石窟靠近窟口位置大多是成对的天王像或力士像,由此推测,该石窟亦应遵循这一规律。下文逐一分析后壁、左壁和右壁造像,最后得出对兰家川石窟的整体认识。

一 后 壁

后壁浮雕一佛二胁侍菩萨与十六罗汉(图3、4)。一佛二胁侍菩萨像位于壁面中间,据残存痕迹可知,主尊佛像着袒右式袈裟,双手施禅定印,结跏趺坐于束腰须弥仰莲座上。造像通高138 厘米。两侧站立胁侍菩萨,头梳高髻,肩披帔帛,身体修长。佛像上方两侧各有一身飞天腾云俯冲而下。壁面左右侧山石之间各有八尊罗汉,组成十六罗汉,多数漫漶不清,少数保存较好者头部方圆,颈部较短,以坐姿为主。右侧一身罗汉拄拐登山,很有世俗气息。十六罗汉为陕北宋金石窟习见图像,表现方式大致分为两类:一类在横长方形大龛中并列雕刻出罗汉像,流行于北宋早中期,持续到北宋晚期;另一类在浮雕或线刻的山石间雕刻出罗汉像,约出现于北宋中期,盛行于北宋晚期至金代早期。兰家川石窟十六罗汉像造型古拙质朴,雕刻简单、粗糙,与北宋早期、晚期作品相比存在明显的差异,笔者赞同石建刚将石窟年代判断为北宋中期的观点。十六罗汉典出初唐玄奘译《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》[3]①本文所用佛典均引自中华电子佛典协会《CBETA电子佛典集成》,2014 年,以下不再出注。。该经详述了十六罗汉受释迦佛嘱托,在释迦佛涅槃之后、弥勒佛出世之前,护持正法饶益有情,与施主作真福田,令施者得大果报。兰家川石窟后壁十六罗汉配置在一佛二胁侍菩萨两侧,主尊佛像应为释迦佛,即表述十六罗汉护持并传承释迦佛之正法的思想。

图3 甘泉兰家川石窟后壁(李静杰摄)

图4 甘泉兰家川石窟后壁线图(笔者绘)

二 左 壁

左壁由后端到前端依次浮雕观音救难图像、骑狮文殊组像、天王像(图5、6)。

图5 甘泉兰家川石窟左壁(李静杰摄)

图6 甘泉兰家川石窟左壁线图(笔者绘)

(一)观音救难图像

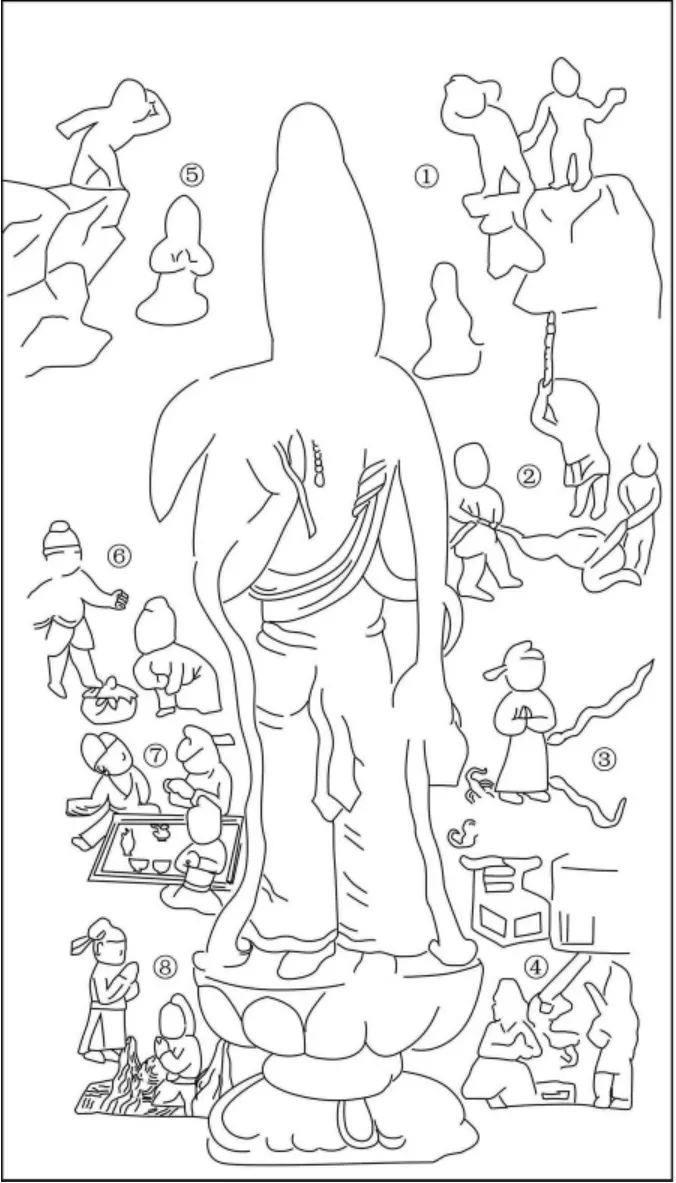

主尊观音像通高172 厘米。观音跣足立于束腰仰覆莲台上,头戴高冠,胸饰珠串璎珞;上身斜披络腋,下身着长裙,腰间系带,帔帛顺体侧垂于莲台;左手下垂持净瓶,右手上扬执杨柳枝。观音左右两侧自上而下分别排列四个救难画面,共计八个画面,表现了八难救济(图7)。观音救难图像依据《法华经》之《普门品》制作。《法华经》凡三译,即西晋竺法护译《正法华经》、十六国·后秦鸠摩罗什译《妙法莲华经》、隋阇那崛多与达摩笈多译《添品妙法莲华经》。《妙法莲华经》之《观世音菩萨普门品》曾经作为单行本流通于世,后世称为《观世音经》,影响广大,成为中国观音救难图像主要依据的经典。故本文将八难救济与《观世音菩萨普门品》正文和重说偈对比分析①参见后秦鸠摩罗什译《妙法莲华经》卷7《观世音菩萨普门品》,《大正藏》 第49 册,《CBETA 电子佛典集成》,2014 年,第56 页下至第58 页中。文中引用《观世音菩萨普门品》文字均出自此处,不再一一注明。,依先左侧后右侧、自上而下的次序叙述。

图7 甘泉兰家川石窟左壁观音救难图像线图(笔者绘)

画面①:悬崖上有二人,一人立于悬崖边,其身后一人伸手推之,悬崖下方一人端坐,为众生被人推堕山崖而念诵观音的情景,表现推堕难,与《观世音菩萨普门品》重说偈所述“或在须弥峰,为人所推堕,念彼观音力,如日虚空住”相对应。

画面②:一受刑人被反绑双手俯首跪地,三人执刑,一人在前方拽其头发,另一人于其后拉绳,侧后方还有一人持刀欲砍,刀断成数段,为受刑人被害时念诵观音的情景,表现刀杖难,与《观世音菩萨普门品》正文和重说偈相对应。正文云:“若复有人临当被害,称观世音菩萨名者,彼所执刀杖寻段段坏,而得解脱。”重说偈云:“或遭王难苦,临刑欲寿终,念彼观音力,刀寻段段坏。”

画面③:一人站立,双手合十,左侧爬来两条蛇,右侧有两只蝎子,为众生遭遇毒虫念诵观音的情景,表现毒虫难,与《观世音菩萨普门品》重说偈所述“蚖蛇及蝮蝎,气毒烟火燃,念彼观音力,寻声自回去”相对应。

画面④:上方表现桌椅暗示室内环境,下方左侧一人持物站立;右侧一人合掌屈膝,身旁有破碎的杻械枷锁,为众生被枷锁禁锢而念诵观音的情景,表现枷锁难,与《观世音菩萨普门品》正文和重说偈相对应。正文云:“设复有人,若有罪、若无罪,杻械、枷锁检系其身,称观世音菩萨名者,皆悉断坏,即得解脱。”重说偈云:“或囚禁枷锁,手足被杻械,念彼观音力,释然得解脱。”

画面⑤:悬崖上一人作追逐张望状,下方一人合掌端坐,为众生被恶人追逐跌落山崖的情景,表现堕落难,与《观世音菩萨普门品》重说偈所述“或被恶人逐,堕落金刚山,念彼观音力,不能损一毛”相对应。

画面⑥:右侧一人站立,挥动拳头;左侧一人作单膝跪地俯身求饶状,地面放置一包袱,为商人遭拦路抢劫而念诵观音的情景,表现劫贼难,与《观世音菩萨普门品》正文和重说偈相对应。正文云:“若三千大千国土,满中怨贼,有一商主,将诸商人,赍持重宝、经过险路……众商人闻,俱发声言‘南无观世音菩萨。’称其名故,即得解脱。”重说偈云:“或值怨贼绕,各执刀加害,念彼观音力,咸即起慈心。”

画面⑦:三人席地而坐,右侧一人展臂伸腿,左侧两人合掌,席上放置杯、壶等,为众生被毒药所害念诵观音的情景,表现毒药难,与《观世音菩萨普门品》重说偈所述“咒诅诸毒药,所欲害身者,念彼观音力,还着于本人”相对应。

画面⑧:右侧一人合掌站立;左侧一人在熊熊大火之中合掌跪坐,大火周围雕刻波状水纹,为众生被推落火坑而念诵观音的情景,表现火坑难,与《观世音菩萨普门品》重说偈所述“假使兴害意,推落大火坑,念彼观音力,火坑变成池”相对应。

与经典文本对比后可知,此观音救难图像中有五个画面基于《观世音菩萨普门品》 重说偈表现,另外三个画面同时与正文、重说偈相对应。各救难画面排列次序①推堕难→⑤堕落难→⑥劫贼难→②刀杖难,即图像的上半部契合重说偈所述诸难顺序,下半部四个救难画面排列顺序没有与经文先后次序相合。

兰家川石窟以外,陕北宋金石窟观音救难图像还见于甘泉石马河北宋第8 窟、富县柳园北宋庆历三年(1043)石窟、安塞招安北宋元祐九年至绍圣四年(1094—1097)第3 窟,以及富县石泓寺金皇统元年至贞元七年(1141—1159)第7 窟(原编号为2)。诸例观音像均为坐姿,其中甘泉石马河第8 窟观音像结跏趺坐,余者作游戏坐姿,表现为水月观音,仅富县石泓寺第7 窟救难图像保存较好,错落分布在龛两侧[4]。这样看来,兰家川石窟观音救难图像属于陕北宋金石窟此类图像系谱中的特殊形式,有必要探讨其粉本的来源。

中国现存13 世纪以前的观音救难图像,多见于敦煌石窟和四川石窟。敦煌莫高窟、西千佛洞与瓜州榆林窟壁画,以及藏经洞出土绢画和纸画观音救难图像达40 余幅①罗华庆先生系统梳理了敦煌石窟壁画与藏经洞出土绢纸画观音救难图像,参见罗华庆《敦煌艺术中的〈观音普门品变〉和〈观音经变〉》,《敦煌研究》1987 年第3 期,第49—61 页;张元林和夏生平先生重新识定莫高窟第359 窟西壁龛内屏风画内容为观音救难,参见张元林、夏生平《“观音救难”的形象图示——莫高窟第359 窟西壁龛内屏风画内容释读》,《敦煌研究》2010 年第5 期,第36—46 页。。绝大多数实例中主尊观音为直立姿势,左右两侧表现诸难救济等,其中不乏左右对称表现而成八难的情况。四川石窟浮雕观音救难图像已知四例,分别是乐至石匣寺石刻、安岳毗卢洞石刻、内江普陀岩和圣水寺石刻,只有圣水寺石刻主尊观音为立姿,但是其左右两侧表现出十二个救难内容[5]。由此推测,兰家川石窟观音图像与敦煌绘画更为接近。

进一步分析该图像发现,观音的造型与持物、诸难的表现形式,酷似藏经洞出土编号EO.1142(图8)②巴黎集美美术馆藏,参见ジャック·ジエス(Jacques Giès)编集《西域美術 ギメ美術館ペリオ·コレクションⅠ》,东京讲谈社,1994 年,图版73。、编号S.painting 2③大英博物馆藏,参见ロデリック·ウィットフィールド(Roderick Whitfield)编集《西域美術·大英博物館スタイン·コレクション2 敦煌絵画Ⅱ》,东京讲谈社,1982 年,图版18。的五代至北宋绢本着色观音救难图像。继续向前追溯,绢本着色观音救难图像又与莫高窟唐代壁画联系紧密。如莫高窟第45 窟南壁盛唐观音经变正中绘观音立像,两侧表现诸难救济、离三毒、观音三十三化身等,诸难救济似乎对后世同类图像产生了深远影响,大致可以分为以下三种情况(表1)④A1、B1、C1、D1、E1,出自段文杰主编《敦煌石窟艺术·莫高窟第四五窟附第四六窟(盛唐)》,江苏美术出版社,1993年,图版110、76、112、84、109。A2、B2 为编号S.painting 2绢画局部,C2、D2、E2 为编号EO.1142 绢画局部。:其一,因袭模仿。如推堕难,A1 两人在悬崖上、一人在悬崖下端坐的表现被A2、A3 承袭。又如刀杖难,B1 一人受刑、三人执行的固定模式不但作用于B2、B3,而且影响到内江普陀岩和圣水寺石刻。其二,局部调整。如堕落难,C1 至C3 均为两人,一人在悬崖上,另一人在悬崖下。在悬崖下者的姿势从C1 俯冲双脚朝天,到C2 斜身仰面合掌端坐,再到C3正面合掌端坐。其三,简化改造。如劫贼难,D1群山之中三位劫贼、一队商旅、地上放置货物和包袱,经D2、D3 简化成劫贼、商人各一,地上只有包袱。又如火坑难,E1 共三人,一人被另一人推落,火坑里尚有一人,E2、E3 简化成两人。经过上述梳理和比较可知,兰家川石窟观音救难图像与敦煌绘画拥有相近的粉本。

图8 藏经洞出土编号EO.1142 绢本着色观音救难图像五代—北宋(出自《西域美術 ギメ美術館ペリオ·コレクションⅠ》图版73)

表1 观音诸难救济图比较表

(二)骑狮文殊组像

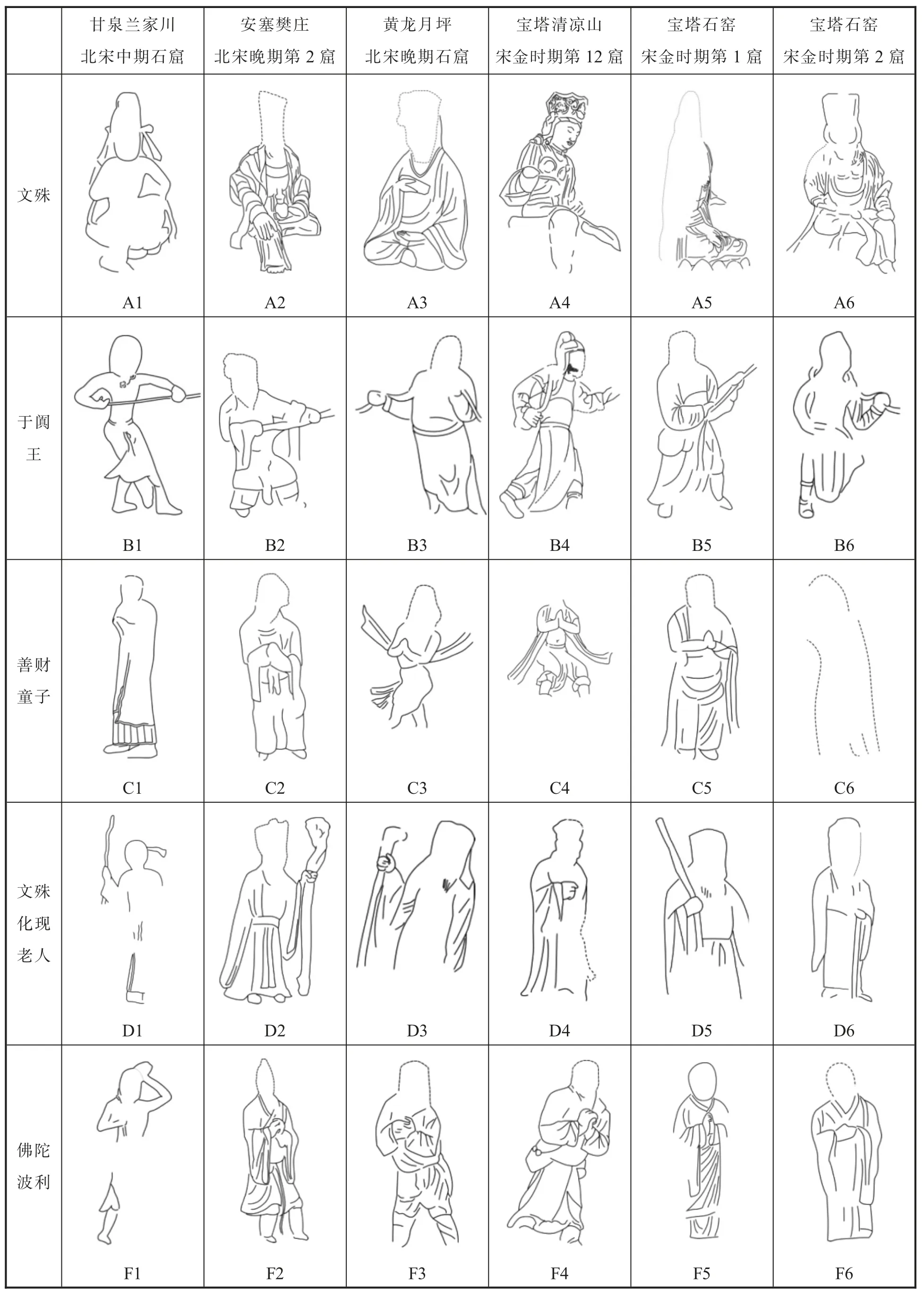

左壁中间骑狮文殊组像(图5、6),根据残存痕迹可知,主尊文殊正面,头戴高冠,宝缯垂肩,坐在狮子承托的莲座上。造像通高173 厘米。狮子张口扬尾,作侧身行进状。狮旁驭狮人着圆领窄袖袍衫,双手执缰奋力牵狮。狮子前部两人,一人足踏祥云,身着长袍,右手拄杖;另一人身着长袍与裙,双手合掌。狮子后部一人身着紧身短袍衫,左手上扬触头顶,右手似持杖形物。石建刚辨识狮子前部两人为文殊化现老人和佛陀波利,狮子后部似为侍从菩萨[2]247。笔者认为此骑狮文殊组像与陕北宋金石窟流行的骑狮文殊五尊像属于同一系列,通过对比相关实例(表2①线图为笔者绘制。),判断出狮子前部两人为文殊化现老人和善财童子,狮子后部应为佛陀波利。学界普遍认为文殊图像存在旧样和新样之别,驭狮人由昆仑奴变成于阗王是判断新样属性的标准②关于新样文殊的讨论始于1975 年敦煌研究院清理第220 窟重层甬道时。当时甬道露出了底层后唐同光三年(925)壁画“新样大圣文殊师利菩萨一躯并侍从”,学界就新样文殊的划分标准及图像来源等问题展开了讨论,基本认定驭狮人由昆仑奴变成于阗国王是判断的依据,其图像源于中原的五台山。相关研究包括:敦煌文物研究所《莫高窟第220 窟新发现的复壁壁画》(《文物》1978 年第12 期第41—46 页)、荣新江《从敦煌的五台山绘画和文献看五代宋初中原与河西于阗间的文化交往》(《文博》1987 年第4 期,第68—75 页)、荣新江《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》(上海古籍出版社,1996 年,第247—265页)、孙修身《中国新样文殊与日本文殊三尊五尊像之比较研究》(《敦煌研究》1996 年第1 期,第44—59 页)、孙修身《四川地区文殊菩萨信仰述论》(《敦煌研究》1997 年第4期,第73—91 页)、沙武田《敦煌画稿研究》(中央编译出版社,2007 年,第155—192 页)、孙晓岗《文殊菩萨图像学研究》(甘肃人民美术出版社,2007 年,第53—104 页)、许栋和许敏《新样文殊中的于阗王及其相关问题研究——以敦及渊源》(《中原文物》2020 年第3 期,第120—128 页)。煌发现的新样文殊图像为中心》(《吐鲁番学研究》2016 年第1 期,第83 页)、许栋《唐代新样文殊造像的特征、内涵。陕北宋金石窟文殊五尊像(图9、10)③孙修身先生注意到文殊化现老人故事以及文殊化身为贫女故事对清凉山万佛洞第2 窟(现编号为12)的影响,称骑狮文殊、驭狮于阗王、佛陀波利组合为新样文殊图像(孙修身《陕西延安市清凉山万佛寺第2 窟内容考》,《敦煌研究》1998 年第2 期,第55—60 页)。孙晓岗先生指出清凉山万佛洞第2 窟雕刻比较完整的新样文殊五尊像(前揭《文殊菩萨图像学研究》第97 页)。李静杰先生梳理陕北宋金石窟骑狮文殊与乘象普贤一对图像11 例,指出驭狮人为于阗王的情况时有所见(李静杰《陕北宋金石窟佛教图像的类型与组合分析》,《故宫学刊》第11 辑,故宫出版社,2014 年,第96、97 页)。石建刚先生进一步整理陕北宋金石窟新样文殊和新样普贤造像的基本信息(见文末参考文献[2]第247—251 页)。与藏经洞出土P.4049 五代宋初文殊白描画稿(图11)④上海古籍出版社、法国国家图书馆编《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第31 卷,上海古籍出版社,2005年,图1。荣新江先生最早指出P.4049 白描画稿为新样文殊(荣新江《从敦煌的五台山绘画和文献看五代宋初中原与河西于阗间的文化交往》,《文博》1987 年第4 期,第68—75 页)。一致,呈现出文殊、于阗王、善财童子、文殊化现老人、佛陀波利组合的固定模式,即新样文殊五尊像。

表2 陕北宋金石窟骑狮文殊五尊像比较表

图9 安塞樊庄北宋晚期第2 窟骑狮文殊五尊像(陈怡安摄)

图10 宝塔清凉山宋金时期第12 窟骑狮文殊五尊像(李静杰摄)

图11 藏经洞出土编号P.4049 五代宋初文殊白描画稿(《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第31 卷图1)

通过表2 选取的六个典型实例,对陕北宋金石窟新样文殊五尊像展开细致分析。文殊分正面像(A1、A6)和侧面像(A2、A3、A4、A5)两种造型。A1 宝冠下垂缯带、A5 斜披络腋,沿袭唐代菩萨像盛行的装束。A2、A4、A6 头戴高冠、上身着内襦和半臂,与藏经洞出土五代版画新样文殊像相仿,继承了五台山南禅寺、佛光寺中晚唐新样文殊像的服装款式。A3 披袈裟,在宋代菩萨像中流行开来。于阗王仅B4 保存较好,头戴风帽,蓄络腮胡,着圆领窄袖缺胯衫,腰间束带,脚穿长靴,高度契合敦煌新样文殊图像中于阗王的造型特征①关于敦煌新样文殊图像中于阗王研究,参见陈粟裕 《“新样文殊” 中的于阗王形象研究》,《艺术设计研究》2014 年第2 期,第16—23 页;张小刚《敦煌新样文殊造像中的于阗国王像研究》,郝春文主编《敦煌吐鲁番研究》第18 卷,上海古籍出版社,2019 年,第357—397 页。。其他五例虽然头部风化或损坏,但服装类似B4,迥然有别于上身裸露、下身着短裤的昆仑奴形象。六例于阗王姿态可以分为两类:一类两手一前一后牵拽缰绳(B1、B2、B5),与敦煌新样文殊图像中绝大多数者动作一致;另一类肩挑式拉拽缰绳(B3、B4、B6),接近藏经洞出土编号EO.3588 北宋绢画五台山文殊菩萨化现图中的于阗王造型②巴黎集美美术馆藏,见ジャック·ジエス(Jacques Giès)编集《西域美術 ギメ美術館ペリオ·コレクションⅡ》,东京讲谈社,1995 年,图版6。。善财童子均双手合十,是其一贯之姿。文殊化现老人的特征是拄杖、着长袍,D3 头部残存披风,由五代宋初延续而来。佛陀波利少数似持杖(F1),类似P.4049 白描画稿中的表现;多数拱手作揖(F2、F3、F4、F5、F6),与EO.3588 绢画中佛陀波利造型相仿。

通过以上分析得出三点认识:其一,新样文殊五尊像在五代、北宋已经形成固定组合形式;其二,该图像的各个人物造型在陕北与敦煌两地呈现共通性,推测其粉本来源相同,应为中原的五台山;其三,新样文殊五尊像在陕北宋金石窟的广泛流行,或许对敦煌榆林窟西夏时期壁画文殊图像施加了一定影响。

(三)天王像

左壁天王立像(图5、6)高160厘米,双腿直立,头戴兜鍪,身穿长身甲袍,足蹬靴,双臂曲肘拄长柄状兵器。基于左右壁天王像造型相近,且右壁造像保存状况良好,将在后文探讨其造型的来源。

三 右 壁

右壁由后端到前端依次浮雕佛传图像、乘象普贤组像、天王像(图12、13)。

图12 甘泉兰家川石窟右壁(李静杰摄)

图13 甘泉兰家川石窟右壁线图(笔者绘)

(一)佛传图像

佛传图像以连绵起伏山峦和繁茂树木为背景。经笔者分析,该图像可以分为三个画面(图14)。

图14 甘泉兰家川石窟右壁佛传图像分析线图(笔者绘)

画面①位于下方右侧,两人似在交谈,一人倚坐在岩石上,头梳发髻或戴冠,穿对襟袍,腰间束带,脚蹬翘头履,一副贵族装扮;另一人微微屈身站立,双手合十,身穿缺胯衫,两人下方刻画一匹马屈前肢伏地作依依惜别状。三国·吴支谦译《太子瑞应本起经》卷上:“(太子)遣车匿还……即脱宝冠及着身衣,悉付车匿。于是白马,屈膝舐足,泪如连珠。”[6]表现释迦太子与马夫车匿和爱马犍陟告别的情景,简称白马吻足,倚坐者应为释迦太子,站立者应为马夫车匿。

画面②位于下方左侧,一人倚坐于岩石面对五人,其形象与画面①中释迦太子雷同,应为同一人。五人中二人站立,三人跪坐,俱双手合十。《太子瑞应本起经》卷上:“王欲解瞿夷意,亦自感激,即选国中豪贤,得数千人,择有累重多子孙者,取五人现之……于是阿若拘邻等五人,受命追太子,及于深山,随侍数年。”[6]476上表现净饭王派五人到深山侍候释迦太子的情景,简称五人追侍。此五人即释迦佛最初所度五比丘。唐般剌密帝译、元惟则会解《大佛顶首楞严经会解》卷2:“五比丘者,初佛入山修道,王命父族三人,一阿湿婆、二跋提、三摩诃男拘利;母族二人,一陈如、二十力迦叶,随而卫之。”[7]画面②中三人跪坐、二人站立可能是为了说明五人中有二人来自释迦母族,三人来自释迦父族。

画面③位于上方,人迹罕至的群山之间,释迦太子在两棵高大树木下结跏趺坐,赤裸上身,形销骨立,双手施禅定印,陷入深深的禅定状态。从其头顶边缘阔大与残存痕迹推测表现了鸟巢,左上方一只鹊鸟正朝向鸟巢飞来。太子右膝处生长出一株植物嫩芽直至肘部。《太子瑞应本起经》卷上:“(太子)既历深山,到幽闲处,见贝多树,四望清净……即拾槁草,以用布地,正基坐,叉手闭目……日食一麻一米,以续精气。端坐六年,形体羸瘦,皮骨相连,玄清靖漠,寂默一心。”[6]476 下又,北宋本嵩述《华严七字经题法界观三十门颂》卷上:“雪岭芦芽穿膝。谓佛为太子时……后乃往诣雪山,假以苦行兼降魔外,现种种相调伏众生,容鹊巢于顶上,挂蛛网于眉间,芦芽长于膝中,白醭生于口畔,又经六载。”[8]表现释迦太子六年苦行、鹊巢于顶、芦芽穿膝的情景。

诸汉译佛传经典普遍表现白马吻足、五人追侍、六年苦行的情节,然而鹊巢于顶、芦芽穿膝的情节却一无所见。检索经典可知,鹊巢于顶、芦芽穿膝较早见于北宋太宗赵炅撰 《御制秘藏诠》卷21《御制佛赋》:“(太子)入于禅定,日食一麻一麦,降伏异见,鹊巢于顶,膝穿于芦,苦行六年,方成佛道。”[9]此后在本嵩述《华严七字经题法界观三十门颂》等佛教经典,尤其是在两宋禅宗典籍中得到广泛应用,甚至成为参禅悟道的偈语。诸如,才良编《法演禅师语录》卷上:“僧问:‘如何是佛?’师云:‘悉达多太子。’(中略)学云:‘到雪山时如何?’师云:‘芦芽穿膝,鹊巢顶上。’”[10]惟白集《建中靖国续灯录》卷4:“问:‘如何是佛?’师云:‘芦芽穿膝。’”[11]

既然鹊巢于顶、芦芽穿膝不见于佛传经典,那么它们是如何形成的呢?笔者认为,鹊巢于顶可能受到螺髻仙人本生的影响。龙树菩萨造、后秦鸠摩罗什译《大智度论》卷17:“释迦文尼佛,本为螺髻仙人,名尚阇利,常行第四禅,出入息断,在一树下坐,兀然不动。鸟见如此,谓之为木,即于髻中生卵。是菩萨从禅觉,知头上有鸟卵,即自思维:‘若我起动,鸟母必不复来;鸟母不来,鸟卵必坏。’即还入禅,至鸟子飞去,尔乃起。”[12]宋宗鉴集《释门正统》载:“若鹤(鹊,笔者按)巢安顶……乃世尊行因故事,非今日苦行也。”[13]世尊行因故事大概指的是螺髻仙人本生,增强了上述推测的可能性。宋善卿编正《祖庭事苑》卷3 明确指出芦芽穿膝的出处:“观佛三昧海经。尔时,菩萨坐于树下,入灭意三昧……有一天子名曰悦意,见地生草穿菩萨肉上生至肘。告诸天曰:‘奇哉男子,苦行乃尔,不食多时,唤声不闻,草生不觉。’”[14]《观佛三昧海经》即东晋佛陀跋陀罗译《佛说观佛三昧海经》,其中文字被唐道世《法苑珠林》卷11《草座部》所沿用[15],及至北宋初发展为膝穿于芦,其后固定为芦芽穿膝。画面③芦芽穿膝至肘部,或许还保留了“见地生草穿菩萨肉上生至肘”的原始意象。

表现释迦一生事迹的佛传图像是佛教美术的重要内容,无论是西北印度犍陀罗还是中国遗存数量都十分可观。白马吻足、五人追侍、六年苦行属于出家成道的关键环节,是佛传图像着重表现的部分,从藏经洞出土数件中晚唐绢画中可见一斑。编号S.painting 97 的佛传图①大英博物馆藏,参见ロデリック·ウィットフィールド(Roderick Whitfield)编集《西域美術·大英博物館スタイン·コレクション1 敦煌絵画Ⅰ》,东京讲谈社,1982 年,图版38。中,山林之间自上而下为白马吻足、剃发与五人追侍、六年苦行以及释迦太子头顶出现鸟巢,与兰家川石窟佛传图像有相似之处。这表明鹊巢于顶至迟在中晚唐已经形成。值得注意的是,同时表现鹊巢于顶、芦芽穿膝的情况,还见于山西繁峙岩山寺文殊殿金代壁画深山苦修、福建泉州开元寺东塔须弥座南宋浮雕雪山苦行,已然成为宋金时期佛传图像本土化的鲜明特征之一。

(二)乘象普贤组像

右壁中间乘象普贤组像(图12、13),普贤呈正面像,头戴高冠,宝缯垂肩,项饰璎珞,上身斜披络腋,下身着裙,肩披帔帛,双手持物于胸前,半跏趺坐于白象承托的束腰仰覆莲花座上。造像通高176 厘米。左下方驭象人身着圆领窄袖紧身长袍,足蹬靴,双手奋力拉拽缰绳,不同于以往昆仑奴形象,可能是随着驭狮人变为于阗王而发生了相应的改变。白象前方站立一身供养天人或菩萨,双手捧物作供养状。普贤右上方有一组造像,右侧站立一猎师,头戴帽,身着袍,左手持弓,右手似持箭;左侧庵内有一禅定修行者,庵前有某物,可惜无法辨识具体形态。陕北宋金石窟多数乘象普贤及其侍从与骑狮文殊五尊像大体一致,除普贤、驭象人外,另有善财童子、老人和行脚僧人。

兰家川石窟普贤的侍从尤其特殊,虽然白象前方供养天人或菩萨常见于莫高窟唐代壁画普贤变,然而猎师、结庵禅居像、庵前某物却为孤例。从构图和比例来观察,此组造像与普贤的联系并不紧密。若将其独立出来分析,极有可能表现石巩慧藏禅师悟道因缘。石巩慧藏禅师为马祖道一禅师(约705—786)的法嗣,原本为猎人,以打猎为生,因追逐一群鹿从马祖庵前过,马祖以射箭为喻令其醒悟,遂出家。慧藏禅师得法后,住抚州石巩山,常以弓箭接引来机。相关记载见于道原编《景德传灯录》[16]、惟盖竺编《明觉禅师语录》、悟明集《联灯会要》等宋代禅宗典籍,内容一致,详略有别。石巩张弓亦成为著名的禅宗公案,影响深远。另据宋赞宁撰《宋高僧传》的记载,福州大安禅师(791—883)先到石巩山参拜慧藏禅师,“藏之提唱,必持弓弩以拟学人”,后游五台山[17],表明慧藏禅师相关事迹,似乎在中晚唐已经随着僧人足迹传播到五台山地区。

(三)天王像

右壁天王像双腿直立(同图12、13),头戴兜鍪,留有胡须,身穿圆领窄袖长身甲袍,甲片为长方形(边缘略为弧形),袍下缘为竖条状边饰,腰系革带,足蹬靴,双手拄斧钺于胸前。造像高165 厘米。左右壁天王像的服装、姿势和持物与多数天王像大相径庭,却非常接近北宋皇陵诸多圆雕武士像①诸如宋太祖赵匡胤永昌陵、宋仁宗赵祯永昭陵、宋神宗赵顼永裕陵圆雕武士像。图版参见河南省文物考古研究所编 《北宋皇陵》,郑州中州古籍出版社,1997 年,第31、131 和204 图。,很可能借鉴了当时的武士造型。

四 图像构成

兰家川石窟后壁(即正壁)中间主尊释迦佛,无疑起到统摄整窟的作用,在突出释迦教化的同时与各类图像组合表述多种佛教思想:其一,释迦佛与后壁十六罗汉形成小组合,体现十六罗汉受释迦佛嘱托护持并传承正法的意涵。其二,右壁后端佛传图像以释迦自身事迹垂范世人,代表求道和成道。其中六年苦行融合鹊巢于顶、芦芽穿膝,尤其彰显时代精神。左壁后端观音救难图像凸显其现世救济功能。从右壁后端至后壁再到左壁后端,暗含释迦成道(佛传)→小乘佛教(罗汉)→大乘佛教(菩萨)的设计思路。其三,左壁中间骑狮文殊与右壁中间乘象普贤组合,由唐代延续而来,依据初唐阿地瞿多译《陀罗尼集经》已经成为学界共识。二者与后壁主尊释迦佛形成华严三圣。大智文殊、大行普贤代表菩萨行,以华严三圣的形式出现时,意在成就法身毗卢遮那佛,更多地体现了华严经思想[18]。新样文殊五尊像表明五台山信仰已经深入人心。乘象普贤上方疑似石巩禅师悟道因缘图像,大概与当时佛教倡导禅教圆融的思想背景有关①五代宋初永明延寿禅师积极倡导禅教合一,对当时及后世佛教思想产生了深远影响。其著作《宗镜录》卷1《标宗章》载:“祖标禅理,传默契之正宗。佛演教门,立诠下之大旨。则前贤所禀,后学有归,是以先列标宗章。”《大正藏》第48 册,《CBETA 电子佛典集成》,2014 年,第417 页中。。其四,左右壁前端天王像具有护法的职能,使得所在石窟形成完整的道场。

甘泉兰家川石窟将各种不同功能的图像组织在同一石窟之中,同时表述多种佛教思想,契合陕北宋金石窟的根本特征,在延续晚唐、五代相关图像的基础上获得新发展,内涵更加宽泛,本土化进程逐步加深。该石窟多数图像与敦煌绘画千丝万缕的联系,仿佛骤然间拉近了陕北地区和敦煌地区佛教物质文化的距离。

附记:在实地调查工作中,清华大学李静杰教授、焦作师范高等专科学校谷东方副教授付出了艰苦劳动,笔者深致谢忱。