西藏阿里札达县夏石窟甬道生死轮回图考

骆如菲

(浙江大学 历史学院,浙江 杭州 310028)

一 夏石窟个案与生死轮回图现存状况

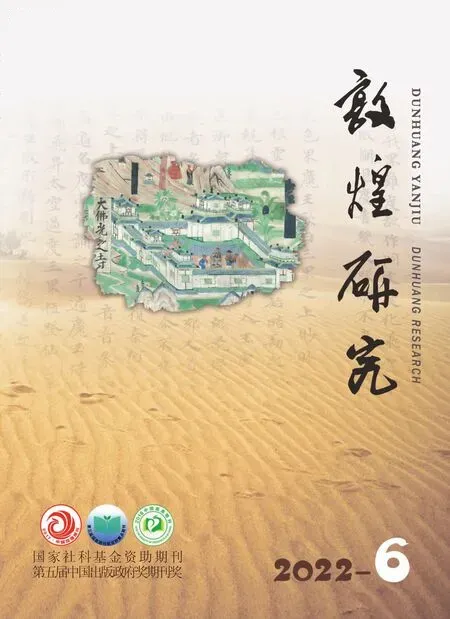

夏(Zhag)石窟位于西藏阿里地区札达县托林镇柏东坡(Be sdong po)村,海拔约4400 米。2019年8 月笔者随浙江大学汉藏佛教艺术研究中心谢继胜教授前往夏石窟进行实地考察,并作了测量、绘图与记录等工作①由于该石窟位于西藏阿里地区札达县托林镇柏东坡村,以往有的研究称之为 “白东波”(英译作Pedongpo)石窟。本文将依照窟内藏文建窟题记中的“zhag”称之为“夏”石窟。题记的具体内容见下文。。石窟窟门朝向南偏东,主室呈方形,长约4 米,宽约3.4 米。主室中央残存台座,直径约1.7 米。主室外有纵券形顶甬道,长约1.8 米,外侧宽约1.1 米,内侧宽约1.4 米(图1)。主室四壁满绘贤劫千佛。甬道西侧绘有大幅生死轮回图,直径约125 厘米,上部较清晰,下部部分漫漶(图2)。生死轮回图左上侧绘供养人像,右上侧榜题框内有藏文建窟题记。生死轮回图的正上方还绘有数尊护法神像等。甬道东侧绘舍身饲虎图与密教观音像等。目前学界对夏石窟壁画的年代判定集中在11 世纪至12 世纪左右②西藏自治区文物局与四川联合大学合作的考古报告提出夏石窟等石窟的年代或在11—12 世纪之间(《西藏阿里东嘎、皮央石窟考古调查简报》,《文物》1997 年第9期);瑞士学者赫尔穆特·F·诺依曼认为夏石窟的绘制时间在12 世纪上半叶,参见Helmut F.Neumann,“The Wheel of Life in the Twelfth Century Western Tibetan Cave Temple of Pedongpo”,in Deborah E.Klimburg-Salter &Eva Allinger(eds.),Buddhist Art and Tibetan Patronage:Ninth to Fourteenth Centuries;Many Canons of Tibetan Buddhism:PIATS 2000 Tibetan Studies:Proceedings of the Ninth Seminar of the International Association for Tibetan Studies,Leiden 2000,Brill’s Tibetan Studies Library Vol.2/7,Leiden-Boston-Köln:Brill,2002,pp.75—84(该文由耿江萍汉译,廖旸校,题名为 《12 世纪西藏西部白东布石窟寺的生死轮图——西藏西部佛教艺术与考古译文集》,收入张长虹编《越过喜马拉雅——西藏西部佛教艺术与考古译文集》,四川大学出版社,2007 年,第79—89 页);霍巍教授认为此石窟的年代为11—13 世纪(《西藏西部石窟壁画中几种艺术风格的分析——兼论西藏西部石窟壁画艺术三个主要的发展阶段》,《藏学学刊》2004 年,第143—158 页);熊文彬教授认为夏石窟壁画应创作于11 世纪,下限为12 世纪(《阿里白东波石窟、千佛石窟和译师殿千佛壁画调查记》,载恭特朗·哈佐德、沈卫荣主编《西藏宗谱:纪念古格·次仁加布藏学研究文集》,中国藏学出版社,2018 年,第383—402页);我国藏族学者古格·次仁加布与奥地利学者克里斯蒂亚娜·卡兰塔里认为夏石窟壁画与12 世纪下半叶西部喜马拉雅地区的早期艺术接近(Gu ge Tshe ring rgyal po and Christiane Kalantari,“Guge Kingdom-Period Murals in the Zhag Grotto in mNga’ris,Western Tibet”,in Christian Jahoda and Christiane Kalantari(eds.),Early West Tibetan Buddhist Monuments:Architecture,Art,History and Texts,Vienna:Austrian Academy of Sciences Press,2021,pp.407-430)。。

图1 夏石窟平面示意图与立体示意图(笔者绘)

图2 夏石窟甬道西侧 生死轮回图(谢继胜摄)

关于夏石窟甬道西侧生死轮回图,瑞士学者赫尔穆特·F·诺依曼(Helmut F.Neumann)进行了初步的图像辨识[1]。四川大学熊文彬教授也曾简短地论及此图[2]。美国普林斯顿大学太史文(Stephen F.Teiser)教授曾探讨中世纪佛教石窟的生死轮回图,并解读了相关汉文佛典以及生死轮回图在佛教寺院与石窟中的功能与意义,然而他对于夏石窟的个案仅几笔带过,更未涉及相关藏文佛典以及深入的图像分析[3]。故宫博物院罗文华研究员亦曾从整体的图像配置及意涵等角度对汉藏地区的生死轮回图做过一个梳理工作,但仍有许多值得再讨论的问题[4]。我国藏族学者古格·次仁加布(Gu ge Tshe ring rgyal po)与奥地利科学院学者克里斯蒂亚娜·卡兰塔里(Christiane Kalantari)新近的文章是目前相对比较全面的夏石窟壁画研究,不过该文亦未对生死轮回图展开详细讨论[5]。总体上,学界尚未有较深入的夏石窟生死轮回图个案研究。

关于圆轮形的佛教生死轮回图,目前所见最早者为5 世纪印度阿旃陀石窟第17 窟门廊左壁的(图3)[6-8]。我国所见相对较早的有新疆库木吐喇石窟第75 窟左壁的两幅龟兹回鹘初期(9 世纪)的小型生死轮回图①窟内壁画有回鹘装供养人及“骨禄”氏题记。参见梁志祥、丁明夷《新疆库木吐喇石窟新发现的几处洞窟》,《文物》1985 年第5 期,第1—6 页。图像见新疆维吾尔自治区文物管理委员会、库车县文物保管所、北京大学考古系《中国石窟·库木吐喇石窟》,文物出版社,1992 年,图版177。。这种图像在汉地并不多见。甘肃瓜州榆林窟第19 窟甬道右侧存有一幅曹氏归义军时期(10 世纪)的生死轮回图(图4),其对侧壁绘有目连变相②参见敦煌研究院编《榆林窟》,江苏美术出版社,2014 年,第88—93 页。榆林窟第19 窟甬道生死轮回图的相关研究有张伯元《安西榆林窟“六道轮回图”考释》,《敦煌研究》1998 年第1 期,第20—23 页;陈菊霞、汪悦进《敦煌石窟首例〈大般若经变〉——榆林窟第19 窟前甬道南壁图像新解》,《故宫博物院院刊》2018 年第4 期,第6—21、158 页。。重庆大足宝顶山大佛湾第3 龛存有一铺南宋时期(13 世纪)的生死轮回图浮雕(图5)[9]。另外,韩国湖林博物馆(Horim Museum)藏14 世纪高丽王朝《大方广佛华严经卷第三十七》写经扉页也有一幅生死轮回图(图6)③韩国湖林博物馆藏品,编号754。。

图3 印度阿旃陀石窟第17 窟门廊左壁 生死轮回图5 世纪

图4 甘肃瓜州榆林窟第19 窟 生死轮回图曹氏归义军时期(10 世纪下半叶)

图5 重庆大足宝顶山大佛湾第3 龛 生死轮回图浮雕南宋(13 世纪)

图6 高丽《大方广佛华严经卷第三十七》写经扉页局部 生死轮回图 约14 世纪

10—11 世纪(即藏传佛教后弘期初期)的藏地,除了夏石窟的生死轮回图之外,今印度北部喜马偕尔邦斯皮蒂(Spiti)河谷的塔波寺(Tabo)主殿门廊东壁亦存有一幅生死轮回图,绘于10 世纪末,是整个西部喜马拉雅地区所见的最早个案,但漫漶较严重。它与夏石窟生死轮回图在地理位置以及年代方面均较为接近,在图像上也应属同一体系[10]。我国西藏卫藏地区日喀则夏鲁寺(Zhwa lu dgon pa)存有一例14 世纪的生死轮回图,绘于集会大殿回廊出口的东侧④根据《汉藏史集》与《夏鲁派源流》,夏鲁寺大殿兴建于13 世纪晚期,重修于14 世纪中期。参考宿白《藏传佛教寺院考古》,文物出版社,1996 年,第87—96 页。。汉地的甘肃永登县红城感恩寺哼哈二将殿后壁西侧存有一幅明代弘治六年(1493)的生死轮回图(图7),是根据明朝北京大隆善寺大国师班丹劄释(rJed Pal ldan bkra shis)刻制的版画绘制的,呈现出藏传佛教风格⑤所据版画由班丹劄释(1377—?)于明正统九年(1444)在京刻制。关于红城感恩寺的壁画,参考魏文《甘肃红城感恩寺及其壁画研究》,首都师范大学,2009 年,第16—20 页;魏文《甘肃红城感恩寺考察报告》,载于谢继胜主编 《汉藏佛教美术研究2008》,首都师范大学出版社,2010 年,第353—410 页。。现今在我国西藏卫藏地区寺院尤其是格鲁派寺院中,生死轮回图十分常见,通常绘于主殿外门廊的墙壁上,但是此类图像大多经过17 世纪及以后的历次重绘。如西藏布达拉宫朗杰扎仓经堂便有一幅17 世纪后半叶的生死轮回图(图8)[11]。现今藏于欧美各大博物馆以及流传于世的生死轮回图唐卡与上述图像类似,年代均较为晚近。

图7 甘肃永登红城感恩寺生死轮回图 明弘治六年(1493)

图8 西藏布达拉宫朗杰扎仓经堂生死轮回图 17 世纪后半叶

夏石窟甬道西侧的生死轮回图作为目前我国西藏地区的最早个案,且保存状况相对完好,其重要性不言而喻。下文将结合藏文与汉文佛典,同时对比其他寺院与石窟中的遗存,追溯其图像粉本的来源与发展脉络,并探讨相关图像配置的意涵。

二 夏石窟生死轮回图与藏文《毗奈耶》文本

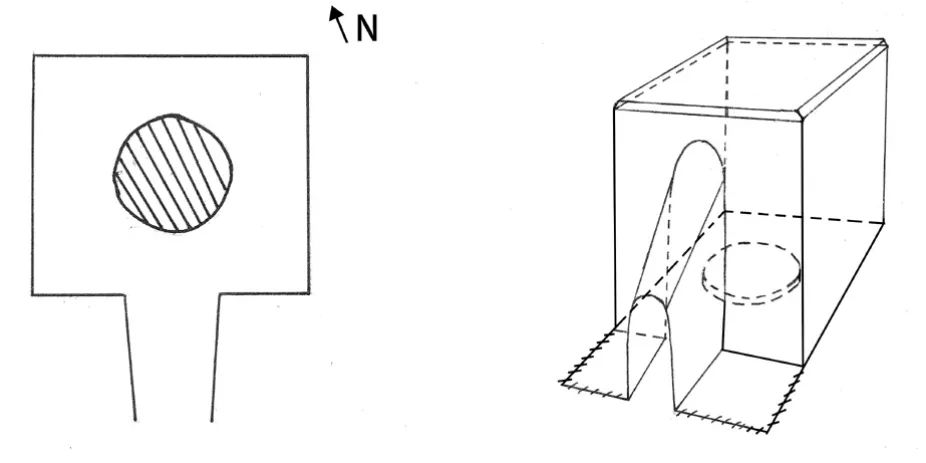

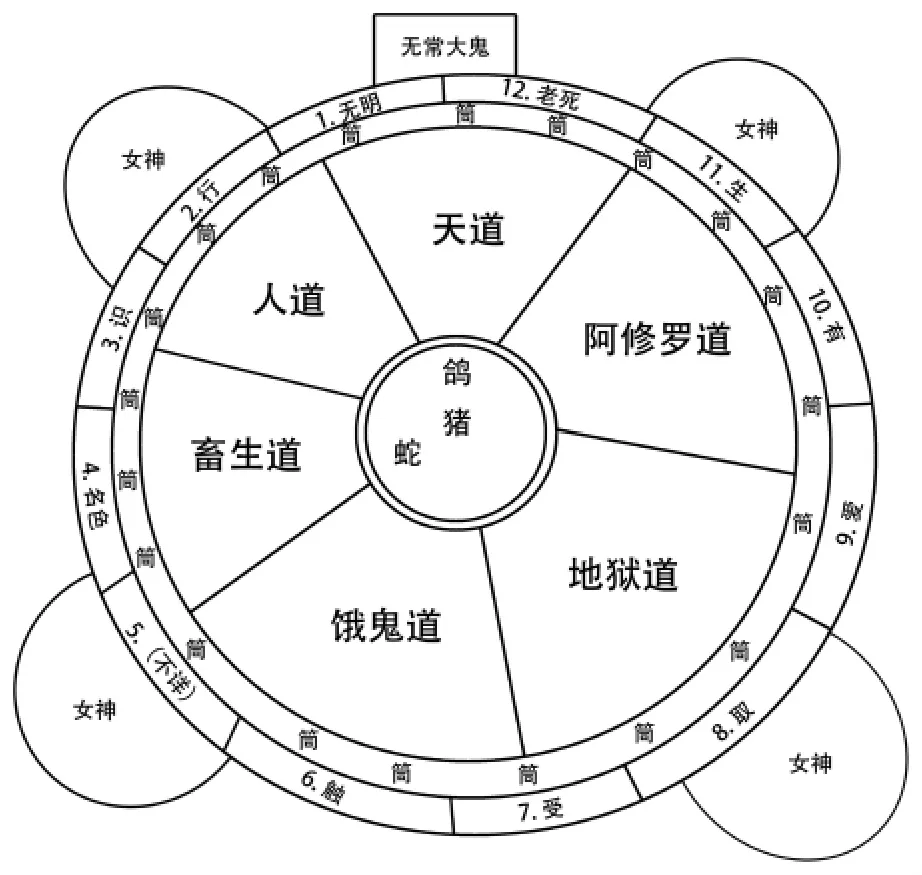

夏石窟生死轮回图主要由四部分(环)组成(图9、10)。圆轮中央描绘鸽、蛇、猪,分别表现贪、瞋、痴。圆心外的一环即第二环为轮回图的主要组成部分,描绘佛教世界观中的六道:上部为天、人与阿修罗道,天道位于最上方,人道居其左,阿修罗道居其右;下部为饿鬼、畜生与地狱道,饿鬼道位于最下方,畜生道居其左,地狱道居其右。六道外侧的一环即第三环表现有情众生于筒车状物中不断轮回,共有二十处。最外缘的一环即第四环描绘的是十二缘起,从上部正中起逆时针方向描绘十二个场景分别表示十二缘起。另外,轮回图顶部绘有一无常大鬼,虽不甚清晰,但仍可见残存的双眼以及牙齿。在轮回图外沿的左上、左下、右上与右下四个方位,均绘有一位带头光的女神张开双臂抱住圆轮。

图9 夏石窟生死轮回图线描(笔者绘)

与生死轮回图相关的藏文文本见于《毗奈耶》(’Dul ba)卷7 的《律分别》(’Dul ba rnam’byed)。此经在吐蕃时期译入藏文,由修持说一切有部毗奈耶的迦湿弥罗大师胜友(Dzi na mi ta)以及主校的译师僧人鲁坚赞(kLu’i rgyal mtshan)翻译、校勘并订正①胜友为8 世纪中叶吐蕃王赤松德赞(Khri srong lde btsan)迎请至西藏翻译佛典的佛学大师,鲁坚赞为赤松德赞时的青年三译师之一。。经文记载了生死轮回图的绘制方法,此处摘出德格版《甘珠尔》所载相关内容②德格版《甘珠尔》,律部ja 函,第114 页b 面至第115 页a 面。:

/bcom ldan ’das kyis sgo khang du cha lnga pa’i ’khor lo bri bar bya’o//zhes bka ’stsal nas/dge slong rnams kyis ji ldar bri ba mi shes nas bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa/’gro ba lnga po sems can dmyal ba’i ’gro ba dang/dud ’gro’i ’gro ba dang/ yi dags kyi ’groba dang/lha ’i ’gro ba dang/mi’i ’gro ba bri bar bya’o//dge slong rnam skyis gang du gang bri bar bya ba mi shes nas bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa/mthar sems can dmyal ba dang/ dud’gro dang/yi dags kyi ’gro ba bri bar bya’o//shar gyi lus’phags dang/nub kyi ba lang spyod dang/byang gi sgra mi snyan dang/’dzam bu’i gling yang bri bar bya’o//dbus su ’dod chags dang/zhe sdang dang/gti mug dag bri bar bya’o//sangs rgyas kyi sku gzugs mya ngan las’das pa’i dkyil ’khor dkar po ston par bri bar bya’ o//rdzus te skyes pa’i sems can zo chun rgyud ma’i tshul gyis’chi’pho ba dang skye ba dag kyang bri bar bya’o//kho ra khor yug tu rten cing ’brel par ’byung ba’i yan lag bcu gnyis lugs su’byung ba dang lugs las bzlog pa dag bri bar bya zhing thams cad mi rtag pas bzung bar bri bar bya’o//tshigs su bcad pa gnyis po/brtsam par bya zhing dbyung bar bya//sangs rgyas bstan la’jug par bya//’dam bu’i khyim la glang chen bzhin//’chi bdag sde ni gzhom par bya//gang zhig rab tu bag yod par//chos ’dul ’di la spyod’gyur ba//skye ba’i ’khor bar ab spangs nas//sdug bsngal tha mar byed par ’gyur//zhes bya ba yang bri bar bya’o//

笔者将上段藏文的拉丁文转写翻译为:

世尊赐教:“在门厅绘制五辐圆环。”众比丘不知如何绘制,世尊赐教:“绘五趣有情,包括地狱众生、畜生众生、饿鬼众生、天界众生以及人界众生。”众比丘不知在何位置绘制何物。世尊赐教:“在下部绘地狱、畜生以及饿鬼众生有情。东方绘胜身洲,西方绘牛货洲,北方绘俱卢洲,还有便是南瞻部洲。在正中绘贪、瞋、痴。绘表现佛涅槃相的白色坛城。化生的有情在筒车状物中(轮转)生死。在周围绘十二缘起支,生于此亦阻于此。且有一切无常(大鬼)抱轮。题偈颂二则曰:“得出离,持佛法;如象居茅庐,能降众阎魔。精谨慎,修律经;脱生死轮回,尽无边之苦。”

汉文本则可见于唐代义净所译《根本说一切有部毗奈耶》,其中卷34《展转食学处》记述了生死轮回图的绘制方法①“‘……于寺门屋下画生死轮。’时诸苾刍不知画法,世尊告曰:‘应随大小圆作轮形处中安毂,次安五辐表五趣之相。当毂之下画捺洛迦,于其二边画傍生、饿鬼。次于其上可画人、天,于人趣中应作四洲:东毗提诃、南赡部洲、西瞿陀尼、北拘卢洲,于其毂处作圆白色,中画佛像,于佛像前应画三种形:初作鸽形表多贪染,次作蛇形表多瞋恚,后作猪形表多愚痴,于其辋处应作溉灌轮像,多安水罐画作有情生死之像。生者于罐中出头,死者于罐中出足,于五趣处各像其形,周圆复画十二缘生生灭之相,所谓无明缘行乃至老死,无明支应作罗刹像,行支应作瓦轮像,识支应作猕猴像,名色支应作乘船人像,六处支应作六根像,触支应作男女相摩触像,受支应作男女受苦乐像,爱支应作女人抱男女像,取支应作丈夫持瓶取水像,有支应作大梵天像,生支应作女人诞孕像,老支应作男女衰老像,病应作男女带病像,死支应作舆死人像,忧应作男女忧戚像,悲应作男女啼哭像,苦应作男女受苦之像,恼应作男女挽难调骆驼像。于其轮上应作无常大鬼蓬发张口,长舒两臂抱生死轮,于鬼头两畔书二伽他曰:‘汝当求出离,于佛教勤修,降伏生死军,如象摧草舍。于此法律中,常为不放逸,能竭烦恼海,当尽苦边际。’”《根本说一切有部毗奈耶》卷34,《大正藏》第23 册,台北新文丰出版公司,1975 年,第811 页。。藏、汉经文对于生死轮回图的描述基本一致②梵文本《律分别》(Vinayavibha ga)仅见于我国新疆地区以及巴基斯坦吉尔吉特地区出土的梵文残片。。对照《毗奈耶》文本,夏石窟生死轮回图有几点不同:图像绘六道,比文本的“五趣”(即五道)多出阿修罗道;不见“四瞻部洲”;不见表现佛涅槃像的白色坛城;并无题写相关偈颂二则;四位抱轮女神未载于文本中。以下先就五道与六道、四瞻部洲、十二缘起、抱轮女神与偈颂榜题框等问题展开简要探讨。

其一,关于佛教文献中五道与六道的区别与关系,一直以来较为复杂①大乘佛教中观派重要论著有龙树菩萨造、后秦鸠摩罗什译《大智度论》,其第10 卷云:“佛亦不分明说五道,说五道者,是一切有部僧所说;婆蹉弗妒路部僧说有六道。”(《大正藏》第25 册,第135 页)婆蹉弗妒路部即部派佛教的犊子部。因此有学者认为五道仅为说一切有部的说法。参考李瑞哲《论小乘佛教说一切有部在龟兹的流行》,《世界宗教研究》2017 年第4 期,第75—86 页。。六道比五道多出阿修罗道。图像方面,5 世纪阿旃陀石窟第17 窟的生死轮回图值得一提。该壁画残损较严重,对其内容的判定,学界众说纷纭。日本学者定金计次的观点颇有说服力,他认为阿旃陀第17 窟生死轮回图结合了五趣与四瞻部洲的内容:圆轮顶部为天道,人道则共分为四个部分,绘于天道两侧,分别表现四瞻部洲。圆轮下部的三辐表现畜生、地狱和饿鬼道[12]。除了阿旃陀17 窟之外,明代红城感恩寺生死轮回图的图像构成与之相似。根据现存画面以及藏汉文题记可判断,感恩寺生死轮回图原应绘五辐,表现五道众生,其中人道里面绘有四瞻部洲的内容。这种构图十分接近《毗奈耶》对五趣与四瞻部洲的表述,目前所见的其他生死轮回图中则未发现四瞻部洲内容。另外,描绘五道的生死轮回图还有9 世纪库木吐喇第75 窟,两幅圆轮中均清晰可见五辐构图。现今藏传佛教寺院以及唐卡中的生死轮回图有绘五道者,也有绘六道者。其中有的绘六道者也采取五辐形式,仅去掉了天道与阿修罗道之间的界限②如美国鲁宾美术馆(Rubin Museum of Art)藏18世纪生死轮回图唐卡(编号591)。。夏石窟生死轮回图明确地表现了六道元素。同样明确可见六道的还有南宋宝顶山大佛湾第3 龛、高丽《华严经》扉页与夏鲁寺的生死轮回图③虽然高丽王朝《华严经》写经扉页生死轮回图对人道与阿修罗道的描绘被几何图形简化,但明显绘有六道。。至于榆林窟第19 窟的生死轮回图以及塔波寺的生死轮回图,由于图像漫漶,原本是否绘有六道已无从直接得知,但有学者认为它们也描绘了六道众生[3]214[13-14]。

其二,夏石窟生死轮回图刻画的十二缘起与《毗奈耶》所载一致。现今西藏寺院壁画以及唐卡的生死轮回图也基本描绘十二缘起图像。然而,汉地生死轮回图则表现十八缘起场景。根据榆林窟第19 窟生死轮回图的现存部分,可判断原有18处缘起图像。宝顶山大佛湾第3 龛的生死轮回图也明显塑有18 处缘起的场景。高丽《华严经》生死轮回图与汉地系统一致,亦绘有18 处缘起。

这种区别应缘于汉藏译本《毗奈耶》的差异。虽然汉藏译本均表述为十二缘起,汉文本为十二缘,藏文本为“rTen cing ’brel par ’byung ba’i yan lag bcu gnyis”(即十二缘起支)。但是,汉文本在十二缘的基础上增添了病、忧、悲、苦与恼五种情形,并将老死支分为老支与死支,遂共有18 个关于缘起的场景。在藏文本中,记载生死轮回图画法的卷7(ja 函)并未展开阐述缘起内容,相关的详细内容则见于卷8(nya 函),其中增添了忧(mya ngan)、悲(smre sngags’don pa)、苦(sdug bsngal ba)、愁(yid mi bde ba)与恼(’khrug pa)④德格版《甘珠尔》,律部nya 函,第106 页b 面:rten cing’brel par’byung ba’i yan lag bcu gnyis lugs su’byung ba dang/lugs las bzlog pa la rnam par lta bar byed de/’di lta ste ’di yod pas ’di ’byung la/’di skyes pa’i phyir ’di skye ba ste/’di lta ste ma rig pa’i rkyen gyis’du byed rnams/’dubyedkyirkyengyisrnamparshespa/rnamparshespa’irkyen gyis ming dang gzugs/ming dang gzugs kyi rkyen gyis skye mched drug/skye mched drug gi rkyen gyis reg pa/reg pa’i rkyen gyis tshor ba/tshor ba’i rkyen gyis sred pa/sred pa’i rkyen gyis len pa/ len pa’i rkyen gyis srid pa/srid pa’i rkyen gyis skye ba/ skye ba’i rkyen gyis rga shi dang mya ngan dang/smre sngags ’don pa dang/sdug bsngal ba dang/yid mi bde ba dang/’khrug pa rnams ’byung bar ’gyur te/de ltar na sdug bsngal gyi phung po chen po’ba’zhig po’di’byung bar’gyur ro/。因而,尽管藏文本卷8 描绘了17 个缘起场景,其图像依然遵循了卷7 描述生死轮回图画法时的表述。

经仔细对照夏石窟现存图像与 《毗奈耶》文本,笔者试将12 个缘起场景辨识如下(除第五支漫漶严重已无法辨识外)①由于生死轮回图下部漫漶严重,诺依曼仅列出十二缘起支中较为清晰的前三支与后三支,并未辨识其余部分。:从上部正中起,按逆时针顺序:第一支描绘两位拄拐者表示无明;第二支描绘制陶罐的陶匠表示行;第三支描绘蹦跳状猴子表示识;第四支处可见一船,应表现乘船人表示名色;第六支处隐约可见男女二人像,或表现男女相触摸像表示触;第七支处可见一男子趴在地上,或表现男女受苦乐表示受;第八支处绘有一男性双手持瓶形象,应表现丈夫双手持瓶取水表示取;第九支处可见男女二人牵手,应表现男女拥抱表示爱;第十支描绘孕妇表示有;第十一支描绘妇人分娩表示生;第十二支描绘老人与死者形象表示老死(图10)。

图10 夏石窟生死轮回图示意图(笔者绘)

其三,夏石窟生死轮回图绘四位抱轮女神,颇有四女神与无常大鬼共同拨转生死轮的意味。此处不得不提及西部喜马拉雅地区的古格王朝佛教艺术遗存。其中,印度喜马偕尔邦塔波寺生死轮回图的左上侧相对清晰,仍可见一位具有头光的女神张开手臂抱住圆轮(图11)。虽其余部分不甚清晰,但根据构图我们可以猜测塔波寺的生死轮回图也应与夏石窟的一致,绘有四位女神抱住圆轮。同样,在我国西藏阿里地区札达县托林寺(mTho lding dgon pa)红殿门廊左壁的生死轮回图中,圆轮外沿亦绘有四位女神抱住圆轮,壁画年代为15世纪下半叶[15]。由于托林寺生死轮回图与本文所讨论的类型差别较大,具体内容不予展开,但它与塔波寺及夏石窟的生死轮回图均表现了抱轮女神,这一点值得关注。《毗奈耶》中并没有提到抱轮的女神,其他个案中也均不见此图像元素。鉴于夏石窟、塔波寺、托林寺均位于古格王国的腹地,塔波寺与托林寺更是著名的古格王家寺院,笔者认为夏石窟抱轮女神应流传于西部喜马拉雅地区,或为古格王朝特有的佛教图像粉本。

图11 印度喜马偕尔邦塔波寺前室东壁北侧生死轮回图局部 10 世纪末(Western Himalaya Archive Vienna)

其四,关于夏石窟生死轮回图右上侧榜题框内的藏文建窟题记(图12),笔者辨识并转写如下:

图12 夏石窟甬道西侧藏文题记(谢继胜摄)

汉译为:

遵从轨范师詹瓦坚赞的指示:于“白(戌)”之地“夏”幽静吉祥的无量宫无量敬造贤劫千佛。本人已绘九百四十尊佛,六十尊(……未绘)。

夏石窟为开凿于崖壁上的独立石窟,窟内空间较狭小,仅能同时容纳几位信众。题记中的詹瓦坚赞(Dran ba rgyal mtshan)轨范师暂无从查证,但根据生死轮回图左上侧的六位僧俗供养人像,可判断夏石窟极有可能是古格贵族的家族礼拜窟。供养人像与生死轮回图紧挨在一起,且供养人均面朝生死轮回图,可见供养家族对于生死轮回观的重视。同时,夏石窟并非像塔波寺那样在生死轮回图旁边题写《毗奈耶》所载的偈颂二则①塔波寺生死轮回图左上方抱轮女神的右侧有一榜题框,其中题写有藏文《毗奈耶》所述的偈颂二则。榜题内 容 参 见Petech Luciano,Christian Luczanits,and Istitutoitaliano per l’Africa e l’Oriente,Inscriptions From the Tabo Main Temple:Texts and Translations,Roma:Istitutoitaliano per l’Africa e l’Oriente,1999,pp.115—116。,然而生死轮回图与榜题框之间的构图关系与塔波寺的做法十分相似。笔者猜测夏石窟工匠一方面继承了塔波寺的构图模式,另一方面将偈颂内容换成了建窟信息。如此,它既依循了已有的图像粉本,又满足了石窟功德主的诉求。

三 夏石窟生死轮回图的筒车及其图像粉本

关于夏石窟生死轮回图中的筒车图案(图13),藏汉本《毗奈耶》均有提及,藏文本为“zo chun rgyud ma”(意为“筒车”),汉文本为“溉灌轮”。笔者将再从这一图像细节入手,继续探寻夏石窟生死轮回的图像粉本来源以及图像意涵。

图13 夏石窟生死轮回图筒车图案局部(谢继胜摄)

夏石窟生死轮回图的筒车一环中,一个筒车的两端为相异的个体,或人或动物,一端露脚、一端出头,表现各众生在此生终结后进入筒车经历轮回,然后从筒车的另一端出现,成为一个新的个体进入来世。两两筒车相接的两端即比喻同一个体的出生与死亡。如此筒筒相接,构成了一个众生有情生生世世不断经历生死轮回的图解。

筒车元素在塔波寺(图14)、榆林窟第19 窟、宝顶山大佛湾第3 龛、高丽《华严经》 写经及红城感恩寺的生死轮回图中均有表现,而在阿旃陀第17 窟、库木吐喇第75窟,以及夏鲁寺与西藏相对晚近的生死轮回图中均不见踪迹。17 世纪以后藏传佛教壁画与唐卡的生死轮回图不描绘筒车,而描绘各众生在圆心外的一环排列跟随,表现生生世世不断轮转。有的把此环的底色涂作黑白二色,分别修饰其上的恶趣与善趣各众生。14 世纪西藏夏鲁寺生死轮回图则无此环的内容。就筒车这一图像元素而言,夏石窟与塔波寺虽处藏地,但均与其他西藏寺院壁画及唐卡中的不一致,却与汉地所见的有相似之处。

图14 印度喜马偕尔邦塔波寺前室东壁北侧生死轮回图筒车局部 10 世纪末(Western Himalaya Archive Vienna)

榆林窟第19 窟前甬道重修于962—964 年曹氏归义军曹元忠时期。塔波寺由益西沃在996 年主持修建。夏石窟壁画约绘于11 至12 世纪。宝顶山大佛湾第3 龛建于南宋时期(13 世纪)。高丽《华严经》 写经的年代下限约在14 世纪左右。另外,上文已经提到红城感恩寺生死轮回图绘于明弘治六年(1493)。因而,目前所见绘有筒车元素的生死轮回图的年代范围约在10 世纪末至15 世纪左右。这几处图像虽在地域上相距千里,但在图像上表现出的共性实在令人震惊,我们不妨对此中的关联探一究竟。

汉藏佛教中均有 “中阴”(藏文为Bar do)一说,它指人死后由此生通往来世时所要经历的一个阶段,而筒车图像正是聚焦于各众生从此生轮回至来世的过程。澳门大学朱天舒教授认为生死轮回图中的筒车与佛教的“中有”(即中阴)思想有关,笔者十分认同这一观点[16]。实际上,明代红城感恩寺生死轮回图旁的榜题已清晰地阐述了这种筒车与中阴(中有)的关系:“……此轮脐间名灌溉轮,又云水灌,亦云水车,其意亦同也。此言水灌者,借喻中有身也。中有身,六道有情从命终后,至未生诸趣之间,名中有身也……”①榜题参见参考文献[4]第257 页。

与中阴相关的汉地佛教文本有《十王经》(《阎罗王授记经》)②太史文在前述的著作中也提到了生死轮回图与《十王经》的关系。另外,关于中阴思想与十王信仰的研究,参见太史文的另一本著作《〈十王经〉与中国中世纪佛教冥界的形成》,张煜译,张总校,上海古籍出版社,2016 年。。《十王经》在敦煌晚唐归义军时期十分流行,此时恰恰也是筒车图像出现之时。现敦煌文献中至少发现了52 件 《十王经》 写本(可缀合为40 件),其中插图本有8 件(可缀合为5 件)③近年国内学界对敦煌《十王经》写本的研究颇多:张总《〈阎罗王授记经〉缀补研考》,载季羡林、饶宗颐、周一良主编《敦煌吐鲁番研究》第5 卷,北京大学出版社,2001年,第81—116 页;党燕妮《〈俄藏敦煌文献〉中〈阎罗王授记经〉缀合研究》,《敦煌研究》2007 年第2 期,第104—109页;张总《〈十王经〉新材料与研考转迁》,载饶宗颐主编《敦煌吐鲁番研究》 第15 卷,上海古籍出版社,2015 年,第53—93 页;张小刚、郭俊叶《敦煌“地藏十王”经像拾遗》,亦收入《敦煌吐鲁番研究》第15 卷,第95—109 页。。此经描述人死后在“中阴”阶段经历十王的审判,十王根据亡者此生的“业”来定夺其来世将轮回至何处。十王图像通常与救拔地狱的地藏菩萨组合出现,地藏菩萨作为主尊位于十王中间。同时,地藏菩萨像也与六道图像相结合,即地藏菩萨身侧绘有六道云气,云气中绘六道众生,表现地藏菩萨救度众生有情。敦煌图像中存在地藏菩萨身侧显现六道众生、两侧绘十王、下方绘地狱判官的图像组合④如莫高窟五代第384 窟甬道顶部绘有地藏菩萨、十王与六道众生。参见彭金章《敦煌石窟全集10·密教卷》,商务印书馆,2003 年,第176 页。。《毗奈耶》于唐代译入汉文,但圆轮状生死轮回图在汉地并不流行,不过云中显现六道众生的绘法并不罕见。虽然它与圆轮状生死轮回图的图像形式不同,但也能说明六道与地藏十王之间的图像配置关系。

法国国家图书馆藏敦煌文献P.3304 背面有十王经变汉文榜题,并提到“六道轮回”与“天道人道阿修罗道畜生饿鬼地狱”,进一步证明了地藏十王与六道轮回之间的紧密联系。同时,该榜题的末尾另起一行云“大目乾连于此铁床地狱劝化狱卒救母时”,恰恰与榆林窟第19 窟生死轮回图对侧壁配置地狱变相目连救母场景的思路完全吻合。另外,宝顶山大佛湾第20 龛的石刻也塑造了地藏、十王与各种地狱场景,题记也来自《十王经》,反映了南宋时期宝顶山大佛湾石刻与此经的关联[17]。

实际上,夏石窟的种种因素均昭示着它与丝绸之路石窟一脉相承的关系。其中,甬道的长方形纵券顶并非西藏石窟的传统,这种形制通常运用于西域石窟如拜城克孜尔石窟和吐鲁番高昌石窟的主室中。同时,满绘于主室四壁的千佛图像也是西域与河西走廊尤其是敦煌极为流行的大乘显教图式①关于克孜尔石窟相关研究,参考宿白《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996 年,第21—38 页;关于高昌回鹘石窟壁画研究,参考金维诺、谢继胜《西域美术全集12·高昌石窟壁画卷》,天津人民美术出版社、新疆文化出版社,2016 年。。

回过头来看筒车图案,笔者推测夏石窟、塔波寺、榆林窟第19 窟、宝顶山大佛湾第3 龛、高丽《华严经》写经及红城感恩寺生死轮回图的筒车图案应源于同类图像粉本,或出自当时佛教艺术繁盛的敦煌地区,且与敦煌汉地中阴思想下的地藏十王信仰密切相关。随着丝绸之路佛教艺术的传播,此类图像粉本逐渐流传至河西、川渝、古格与高丽等地,它不同于5 世纪阿旃陀第17 窟与9 世纪库木吐喇第75 窟的图像,亦有别于14 世纪西藏夏鲁寺以及17 世纪以后西藏卫藏寺院与唐卡中的图像②关于西藏西部与敦煌汉地间佛教艺术交流的研究,近年学界有较大的进展。谢继胜在文章中提到,南宋范成大《吴船录》记三百汉僧途经尼泊尔,过芒域拜访藏中桑耶寺。芒域指今西藏阿里普兰县至后藏昂仁、吉隆等县一带与尼泊尔接近的地方。参考谢继胜《扎塘寺主殿造像配置及其意蕴——兼论11—13 世纪西藏佛教与佛教艺术的构成》,《中国藏学》2018 年第3 期,第72—91 页。王瑞雷认为西藏阿里卡孜河谷10 世纪佛塔壁画中的八大菩萨造型与敦煌绢画的菩萨造型之间应有继承关系。参考王瑞雷《西藏阿里卡孜河谷10 世纪佛塔供养人题记与壁画研究——兼论与吐蕃时期卫藏及敦煌早期的关联》,《文艺研究》2020 年第2 期,第124—137 页。。

四 夏石窟生死轮回图与相关的图像配置

下文将对与夏石窟生死轮回图相关的图像配置略作分析。

其一,在夏石窟甬道的东侧壁即与西侧壁生死轮回图对称的画面为一铺大幅的舍身饲虎图(图15)。经比对图像情节与藏文题记,笔者发现这组图像与藏文本 《金光明最胜王经》(gSer ’od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po’i mdo)中的舍身饲虎内容一致③德格版《甘珠尔》,续部,pha 函,第5 页a 面。。甬道西壁展现众生不断轮回的苦难,甬道东壁则勾勒释迦牟尼舍身救众生的场景④萨埵王子舍身前发愿:“复次,此身不坚,于我无益,可畏如贼,不净如粪,我于今日,当使此身修广大业,于生死海作大舟航,弃舍轮回,令得出离。”唐代义净译《金光明最胜王经·舍身品》,《大正藏》第16 册,第451页。。即,甬道两壁的生死轮回图与舍身饲虎图构成了一种合情合理的图像叙事逻辑。同时《金光明最胜王经·舍身品》也阐述了释迦“代受众苦,令出生死烦恼”的思想⑤“复告阿难陀:‘我于昔时,虽具烦恼贪瞋痴等,能于地狱、饿鬼、傍生五趣之中,随缘救济,令得出离。何况今时烦恼都尽,无复余习,号天人师,具一切智,而不能为一一众生,经于多劫在地狱中及于余处,代受众苦,令出生死烦恼轮回!’”《大正藏》第16 册,第453 页。,救度色彩鲜明。另外,以《金光明最胜王经》为底本绘制的舍身饲虎故事图常见于敦煌等地,在西藏本土较为罕见⑥西藏日喀则夏鲁寺一层回廊绘有母虎本生故事。孟瑜博士认为,虽然该壁画的藏文题记来自西藏流行的《母虎本生》(Vyāghrījātaka),但壁画内容应是依据梵文本或藏文本《金光明经》绘制的。参考孟瑜《夏鲁寺一层集会大殿回廊中的佛传壁画研究》,《藏学学刊》2019 年第2 期,第163—176、308—309 页。。

图15 夏石窟甬道东侧壁壁画局部(谢继胜摄)

其二,舍身饲虎图的左上角绘有一尊六臂观音像(图15)。古格·次仁加布与克里斯蒂亚娜·卡兰塔里提出这尊六臂观音符合印度密教文献《成就法鬘》(Sadhānamālā)中记载的示善趣观音(Sug atisandarana Lokevara)形象。公元1000 年前后,西部喜马拉雅地区曾流行克什米尔样式的示善趣观音①两侧多配置有度母(Tārā)与毗倶胝()。。然而,相对西部喜马拉雅地区所见的这类图像,夏石窟示善趣观音像的图像配置颇为特别。

在印度佛教艺术的早期阶段,已有生死轮回图与观音救难组合的例子。印度阿旃陀第17窟生死轮回图的左侧便绘有婆罗门形的立姿观音以及八难图像②参见德国慕尼黑大学学者莫妮卡·金公布的印度阿旃陀石窟线描图。Monika Zin,Guide to the Ajanta Paintings Vol.2:Devotional and Ornamental Paintings,New Delhi:Munshiram Manoharlal Publishers,2003,p27.。不过,夏石窟的观音为六臂,形式上已与阿旃陀的观音像有所区别。

敦煌出土绘画中可见六臂观音救难的画面,如大英博物馆藏10 世纪晚期的敦煌绢画Ch.xl.008 描绘的便是此题材③藏品编号1919,0101,0.2。。六臂的密教观音还多见于敦煌最为流行的密教经变画如不空索观音经变与如意轮观音经变中,这类经变画流行于盛唐晚期至西夏时期[18]。另外,在大英博物馆藏的一件10 世纪敦煌纸本《十王经》扉页画(Ch.00404)中(图16)④藏品编号1919,0101,0.78。,地藏十王的画面右侧还残存一尊六臂观音像,其救度地狱意涵显而易见。结合上述生死轮回图与地藏十王图的关系,夏石窟的图像配置似可与此《十王经》扉页画相呼应。

图16 大英博物馆藏敦煌纸本Ch.00404《十王经》扉页画 10 世纪

笔者认为,夏石窟甬道东侧壁示善趣观音像与生死轮回图的联系紧密,一方面开示“善趣”,展现超脱轮回的方式;另一方面与敦煌密教观音图像之间应有联系,蕴含救度地狱的意味。

其三,在夏石窟主室的数百则千佛题记中,每一则均由藏文千佛名号与藏文转写的梵文Ye dharmā 偈颂组成。Ye dharmā 偈颂与马胜比丘劝化舍利弗皈依的内容有关。梵文为:“ye dharmāhetuprabhāvātathāgato āha|ca yo nirodhamahāsram||”。义净汉译本为:“诸法从缘起,如来说是因;彼法因缘尽,是大沙门说。”①参考《根本说一切有部毗奈耶出家事》卷2,《大正藏》第23 册No.1444,第1027 页。关于Ye dharmā 偈颂的研究,参考萨尔吉《Ye dharmā 偈颂的渊源与流变——从舍利弗和目犍连的皈依谈起》,李四龙主编《人文宗教研究》第3 辑,宗教文化出版社,2013 年,第210—235 页。

Ye dharmā 偈颂以重复的方式融入夏石窟主室的千佛名号中,不断劝化信众皈依佛门。此处提及Ye dharmā 偈颂的原因是它与十二缘起之间存在紧密联系。北京大学萨尔吉教授认为Ye dharmā 偈颂发展到后期专门指缘起,如藏传佛教后弘期初期 《Ye dharmā 注释》(Ye dharmA'i'grel pa)宣说的便是十二缘起支的内容②《Ye dharmā 注释》认为“烦恼”为第一、第八与第九缘起支,“业”为第二与第十缘起支,“苦”为其余七缘起支。参见萨尔吉《Ye dharmā 偈颂的渊源与流变——从舍利弗和目犍连的皈依谈起》;另见德格版《丹珠尔》,律部su函,第203 页b 面。。十二缘起场景正是生死轮回图的关键组成部分之一,可见主室的Ye dharmā 偈颂与甬道生死轮回图也是相呼应的。

综上,首先,夏石窟生死轮回图在一定程度上依照了藏文《毗奈耶》来绘制,但六道等元素与文本所述有所出入,四位抱轮的女性神像体现了浓厚的西部喜马拉雅本土特色。其次,筒车图像与汉地的图像粉本有共通之处,也离不开中阴思想下的敦煌地藏十王信仰。主室以及甬道的其他图像在意涵上与生死轮回图相辅相成,展现开示善趣与救度灭罪的意蕴,其图像内容与形式也折射出汉藏结合的特征。夏石窟甬道生死轮回图与其配置图像共同形成了一个融汇西部喜马拉雅本土体系与敦煌汉地系统的图像综合体,是丝绸之路艺术交流传播大背景下11—12 世纪西藏西部汉藏民族佛教图像交融互通的缩影与重要见证。