李盛铎旧藏敦煌写卷残断原因新探

张涌泉 周思敏

(浙江大学 古籍研究所,浙江 杭州 310058)

2009—2013 年,日本武田科学振兴财团下属的杏雨书屋陆续公布了《敦煌秘笈》(下文简称《秘笈》,包括1 册目录及9 册彩色图版)[1],共计775号写卷,其中羽1—432 号①文中“羽”指《敦煌秘笈》影印日本杏雨书屋藏敦煌文献羽田亨编号;“北敦”指中国国家图书馆藏敦煌文献统编号;“石谷风”指《晋魏隋唐残墨》编号;“俄敦”指俄罗斯科学院东方文献研究所藏敦煌文献编号;“伯”指法国国家图书馆藏敦煌文献伯希和编号;“斯”指英国国家图书馆藏敦煌文献斯坦因编号。为李盛铎旧藏。这批写卷据说为李盛铎等人从甘肃运送进京的18 箱遗书中所窃取的,因来路不正,长期以来秘不示人。《秘笈》首次将这批写卷以彩色图版的形式公之于众,并在目录中附有对写卷纸质、纸高、染色等信息的详细记载,为我们追溯百年前李盛铎等人盗经一事提供了原始材料。翻看这批写卷,多为残卷断片,其残断之迹,或谓系李氏撕经以充数,或谓写卷之残断非李氏等所为,众说纷纭,莫衷一是。今拟以李盛铎旧藏写卷的缀合为切入点,重点关注其与国家图书馆藏写卷之间的关联,重新探讨写卷残断的原因。

一 李盛铎旧藏写卷缀合的新发现

《秘笈》出版前,李盛铎旧藏写卷的来源与去向一直是敦煌文书流散史上广为讨论的公案。《秘笈》甫一面世,迅速引发了学界的研究热潮,尤其是围绕羽1—432 号写卷(原李盛铎藏),学者在藏卷聚散、真伪、缀合等方面作了诸多的研究。在普查先行缀合成果的过程中,我们发现其中有7 号残卷可与其他藏卷缀合尚未为前贤所揭示,兹先按照《秘笈》编号顺序试作缀合如下。

1.羽1 号《大智度论》

羽1 号,见《秘笈》1/1—12。卷轴装,前残后全,前部如图1 左部所示,存20 纸440 行(前纸10 行,后纸16 行,其余诸纸各23 行;首行仅存中上部3 字残笔,第2—3 行中下部残缺),行18—20 字。尾题“摩诃衍经卷第八”,《秘笈》改题“大智度论卷第八”。隶楷。尾题后有4 行楷书题记:“大魏大统八年十一月十五日佛苐(弟)子瓜州刺史邓彦妻昌乐公主元敬写《摩诃衍经》一百卷。上愿皇帝陛下国祚再隆,八方顺轨;又愿苐(弟)子现在夫妻、男女家眷四大康休,殃灾永灭;将来之世普及含生,同成正觉。”《秘笈》称原卷纸高25.5 厘米。

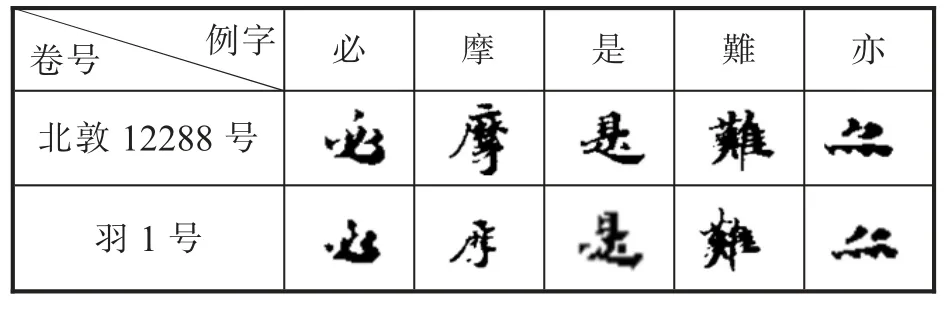

按:此号前部可与北敦12288 号缀合。北敦12288 号(北临2417),见《国家图书馆藏敦煌遗书》(下文简称《国图》)111/16B。卷轴装残片。如图1 右部所示,存13 残行,行存下部7—11 字,末行仅存7 字右侧残笔。隶楷。残片无题,《国图》拟题“大智度论卷八”,条记目录称原卷为5—6 世纪南北朝写本。此2 号皆为《大智度论》卷8 残卷,2 号内容前后相承,存在缀合的可能性。试作缀合图如图1 所示,2 号不直接相连,据《大正藏》等完整文本推算,中间缺23 字。据北敦12288 号残字推算,每行18—20 字。羽1 号首行上缺3 字,与北敦12288 号末行19 字相加,正好相合。且前号与后一号首纸行数相加恰好是23 行,与1 纸行数相符。又此2 号行款格式相同(满行皆18—20 字,行距、字距、字体大小相近),书风相似(皆为隶楷,比较2 号共有的“必”“摩”“是”“難”“亦”等字,参看表1),由此判定二号确可缀合。2 号缀合后,所存内容始“得阿耨多罗三藐”,讫尾题“摩诃衍经卷第八”,参见《大正藏》T25/115A8—121B13②“《大正藏》T25/115A8—121B13”指存文对应《大正藏》 第25 卷第115 页上栏第8 行至121 页中行第13行,A、B、C 分别表示上、中、下栏,下仿此。。

表1 北敦12288 号与羽1 号字迹对比表

图1 北敦12288 号…羽1 号(前部)缀合示意图

2.羽285 号《法句经疏》

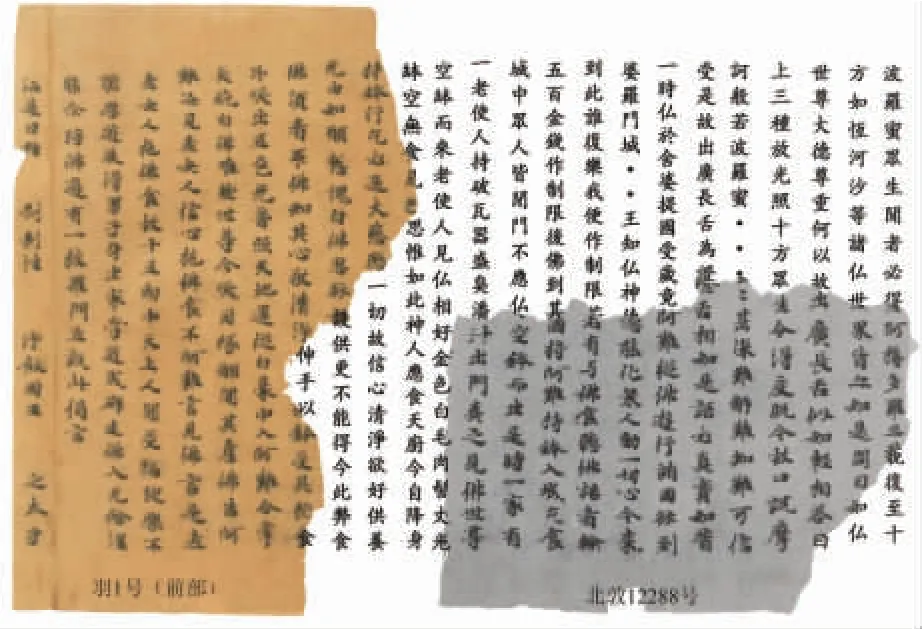

羽285 号,见《秘笈》4/267—287。卷轴装,前残后全,前部如图2 中上部所示,存39 纸1155 行(前纸19 行,后纸26 行,其余诸纸30 行,行约25字。楷书。有乌丝栏。卷中有朱笔标注。尾题“佛说法句经一卷”,《秘笈》 拟题 “法句经并法句经疏”,并称纸高28.5 厘米。

图2 石谷风58 号(后部)…羽285 号(前部)+石谷风59 号缀合示意图

按:此号前部中下端可与石谷风59 号缀合。石谷风59 号,见《晋魏隋唐残墨》(下文简称《残墨》)第64 页。卷轴装残片,通片上残,如图2 中下部所示,存8 行,行存中下部3—14 字。楷书。有乌丝栏。原片无题,《残墨》目录作“唐写经残段”,归入“唐残墨”。方广锠《〈晋魏隋唐残墨〉缀目》查核残片存文为《法句经疏》,“但与收入《大正藏》第85 卷的第2902 号《法句经疏》不是同一个文献,与056 号的关系也有待研究”,定作7—8 世纪唐写本[2]。方文所指“056”当是石谷风58 号之误。石谷风58 号,见《残墨》第63 页。卷轴装残片,前后皆残,后部如图2 右部所示,存1 纸19 行,行21—27 字不等。楷书。有乌丝栏。卷中有朱笔。原片无题,《残墨》目录作“唐写经残段”,归入“唐残墨”。方广锠《〈晋魏隋唐残墨〉缀目》查核残片存文为《法句经疏》,称该残片为8—9 世纪唐写经[2]320-321。据残存文字可知,此3 号《法句经》注疏皆为中国人所撰疑伪经,其中羽285 号和石谷风59 号内容前后相承,可以直接缀合。缀合后如图2 所示,接缝处边缘吻合,原本分属2 号的残字得以复合为一,依次为“有”“缘”“此”“男子”“境界”“相何似”,横纵乌丝栏亦可对接。此2 号对接后,合成满行24—26 字,与完整诸纸整行用字规格相合。且其行款格式相同(皆有乌丝栏,行距、字距、字体大小相近),字迹书风似同(比较2 号共有的“空”“名”“字”“明”“善”等字,参看表2),可资参证。又方广锠曾指出石谷风58 号与石谷风59 号间的关系“有待研究”,今将此2 号存文与留有较多篇幅的伯2192 号《佛说法句经》一卷对比,可知石谷风所藏两号本属一卷,中间残91 字。

表2 石谷风58 号、羽285 号、石谷风59 号字迹对比表

上述3 号缀合后,可以显著提高内容的完整度。“法句经”者,佛口“宣法成句”,句连成经,为中土之人借托佛言所造[3]。敦煌写本中共发现两种《法句经》注疏,其中伯2325 号首尾俱全,为两件文书缀补而成,首题“法句经疏”,尾题“法句经疏一卷”,收入《大正藏》第85 册“疑似部”,编为第2902 号;斯6220 号为残片,无题,《索引》拟题“法句经疏释”,所抄写内容与伯2325 号第29 行至44 行基本一致。而本文缀合的“石谷风58 号……羽285 号+石谷风59 号”应为另一系统的《法句经》注疏抄本,同一系统的抄本还有伯2192 号、羽736 号,其中伯2192 号前残后全,起“明善”,讫尾题“佛说法句经一卷”,并有朱书题记“辰年六月十一日勘校了,有学者达理而悟道”;羽736 号前脱后残,所抄内容与伯2192 号第7 纸第15 行至第11 纸第7 行基本相同。后一系统的《法句经》注疏历代藏经未收,值得进一步研究。

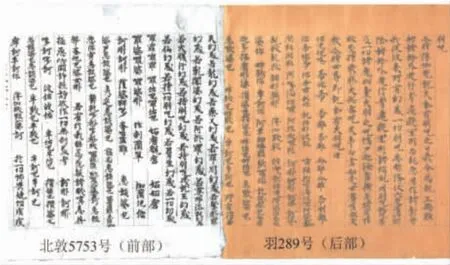

3.羽289 号《金有陀罗尼经》

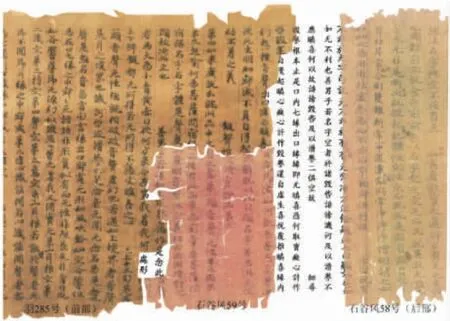

羽289 号,见《秘笈》4/302—303。卷轴装,前全后残,后部如图3 右部所示,存1 纸27 行,行约20—22 字。楷书。有乌丝栏。首题“金有陁罗尼经”,背面为杂书“寿付”二字。《秘笈》称原卷纸高26.9 厘米。

图3 羽289 号(后部)+北敦5753 号(前部)缀合示意图

按:此号后部可与北敦5753 号缀合。北敦5753 号(北7605;柰53),见《国图》77/12。卷轴装,前残后全,前部如图3 左部所示,存2 纸40 行(前纸28 行,后纸12 行),行约20—24 字。楷书。有乌丝栏。尾题“金有陁罗尼经一卷”。《国图》条记目录称原卷纸高26.9 厘米,条记目录称其为8—9 世纪吐蕃统治时期写本。此2 号均为《金有陀罗尼经》残卷,且内容前后相承,可以缀合。2 号内容于“所有一切若/ 天幻惑、若龙幻惑、若药叉幻惑”句前后相接,中无缺字。缀合后如图3 所示,接缝处边缘吻合,横纵乌丝栏亦可对接。且此2 号纸高相等(均为26.9 厘米),行款格式相同(天头地脚等高,皆有乌丝栏,满行皆22 字左右,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较2 号共有的“幻”“惑”“咒”“经”“罗”等字),可资参证。2 号缀合后,可以合成完整的一卷《金有陀罗尼经》,参见《大正藏》T85/1455C16—1456C10。2 号既为同卷,抄写时间应该相同,若《国图》对北敦5753 号的断代无误,那么羽289 号当亦抄写于8—9 世纪之间。

4.羽339 号《究竟大悲经》

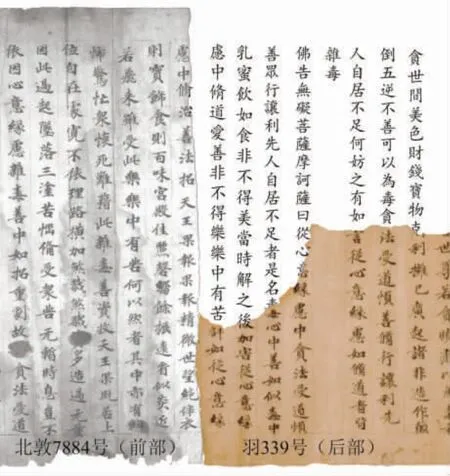

羽339 号,见《秘笈》5/43—44。卷轴装残片。前后皆残,后部如图4 右部所示,通片上残,存1纸31 行,行存中下部1—12 字(首行仅存两字,末行仅存一字右侧残笔)。楷书。有乌丝栏。卷中有两处朱色圆点污渍。原片无题,《秘笈》泛题“不知题经”,吕德廷《〈敦煌秘笈〉部分佛教与道教文书定名》考定为《究竟大悲经》卷2 残片[4],兹从之。

图4 羽339 号(后部)+北敦7884 号(前部)缀合示意图

按:羽339 号后部可与北敦7884 号缀合。北敦7884 号(北8237;制84),见《国图》99/200A—201A。卷轴装,前后皆残,前部如图4 左部所示,存3 纸41 行(首纸3 行,次纸26 行,末纸12 行),满行20 字。楷书。有乌丝栏。卷中有多处圆点污渍。尾题“究竟大悲经卷第二”。《国图》条记目录称原卷为7—8 世纪唐写本。此2 号均为《究竟大悲经》卷2 残片,且其内容前后相承,可以直接缀合。缀合后如图4 所示,接缝处边缘吻合,前号末行所存残笔恰可补全后号首行的“微”字,横纵乌丝栏亦可对接。且2 号写卷中均有大小、形状近似的圆点形污渍。又此2 号纸行款格式相同(皆有乌丝栏,行距、字距、大小相近),书风字迹似同(比较2 号共有的 “世”“行”“法”“善”“似”等字),可资参证。2 号缀合后,所存内容参见《大正藏》T85/1371A28—1372B03。

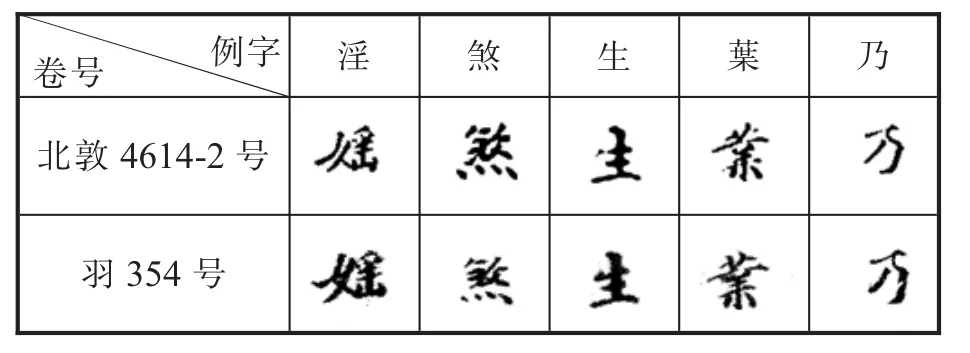

5.羽354 号《梵网经》

羽354 号,见《秘笈》5/77—78。卷轴装,前后皆残,前部如图5 左部所示,存1 纸23 行,行16字(末行仅存上部7 字)。楷书。有乌丝栏。卷面可见不规则水渍。原卷无题,《秘笈》题作“梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下”,并称原卷纸高25.6 厘米。

图5 北敦4614-2 号(后部)+羽354 号(前部)缀合示意图

按:羽354 号前部可与北敦4614-2 号缀合。北敦4614-2 号(北6690;剑14),见《国图》62/63B—64B。卷轴装,前全后残,后部如图5 右部所示,存2 纸53 行(首纸26 行,末纸27 行),纸高25.8 厘米,行16 字。楷书。有乌丝栏。卷面有水渍。第一部分首题“菩萨戒序”,《国图》拟题“梵网经菩萨戒序”;第二部分首题“梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品”,《国图》拟题“梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下”,条记目录称原卷为7—8 世纪唐写本。上述2 号均属鸠摩罗什译《梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品》,且其内容前后相承,存在缀合的可能性。缀合后如图5 所示。北敦4614-2 号末行与羽354 号首行的文字“杀因、煞缘、杀法、煞业/ 乃至一切有命者不得故煞”二句前后相接,中无缺字。又此2 号纸高相近,行款格式相同(天头地脚等高,皆有乌丝栏,满行皆17 字,行距、字距、字体大小相近),字迹书风似同(比较2 号共有的“淫”“煞”“生”“葉”“乃”等字,参看表3),且卷面都有水渍,可资参证。2 号缀合后,所存内容参见《大正藏》T24/1003A15—1004C11。

表3 北敦4614-2 号、羽354 号字迹比对表

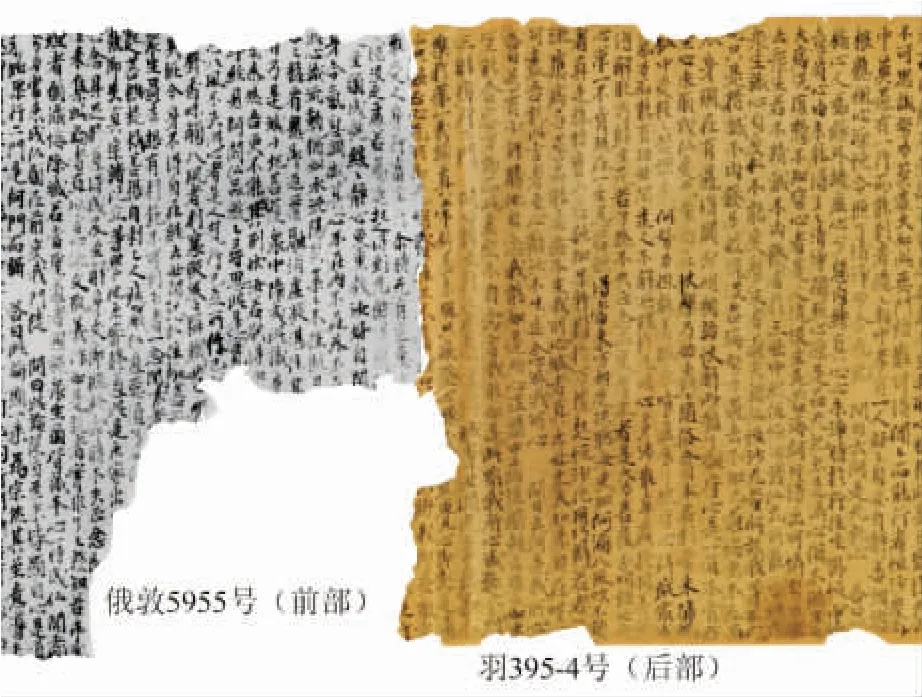

6.羽395-4 号《修心要论》

羽395-4 号,见《秘笈》5/212B—213B。卷轴装,前全后残,后部如图6 右部所示。该卷共抄写四种文献,存5 纸164 行(前纸35 行,中三纸依次39、45、43 行,后纸2 行),行约26 字(末行仅存底部3 字)。楷书。第一、二种文献缺题,第三种文献首题“澄心论”,第四种文献首题“鄿(蕲)州忍和上道凡趣(圣)(悟)解脱宗修心要论一卷”,《秘笈》据以拟第四种文献为“修心要论”。

图6 羽395-4 号(后部)+俄敦5955 号(前部)缀合示意图

按:羽395-4 号后部可与俄敦5955 号缀合。俄敦5955 号,见《俄藏敦煌文献》12/289B。卷轴装,前残后全,前部如图6 左部所示,存1 纸24行,行约26字(首11 行下残,每行存中上部约11字)。楷书。原卷无题,《俄藏敦煌文献》未定名,《俄藏敦煌文献叙录》拟题“最上乘论”[5]。背面为杂写“城西北灵树寺”等15 字。此2 号存文均为禅宗典籍《修心要论》(《最上乘论》为别名),内容前后相承,可以缀合。缀合后如图6 所示,2 号接缝处边缘吻合,原本分属2 号的“心只(欲)亡心无所即无明昏住又不当(理)”等字皆得复合为一。又此2 号行款格式相同(天头地脚等高,均无乌丝栏,满行皆约26 字,行距、字距、字体大小相近),书风字迹似同(比较2 号共有的 “心”“人”“念”“问”“至”等字),可资参证。2 号缀合后,所存内容参见《大正藏》T48/377A18—379B9。

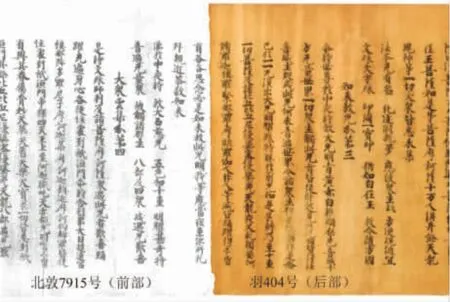

7.羽404 号《文殊师利所说般若波罗蜜经》

羽404 号,见《秘笈》5/239—240。卷轴装,前后皆残,后部如图7-1 右部所示,存1 纸28 行,纸高25.6 厘米,行20—23 字(首行上残,存中下部16 字)。楷书。有乌丝栏。原卷无题,卷中题“菩萨应名分第二”“如来放光分第三”,《秘笈》 拟题作“文殊师利所说般若波罗蜜经”。

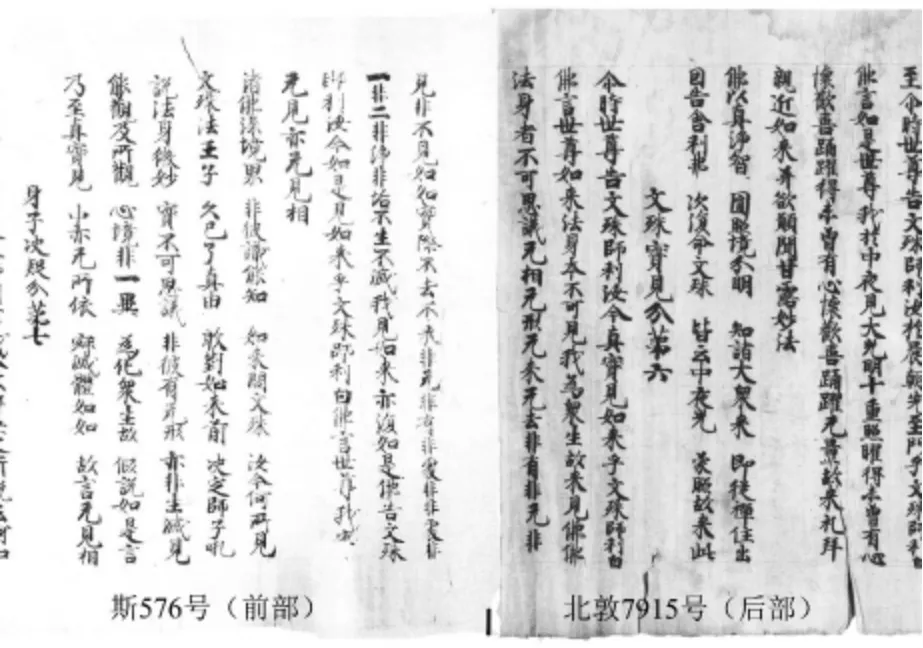

图7-1 羽404 号(后部)+北敦7915 号(前部)缀合示意图

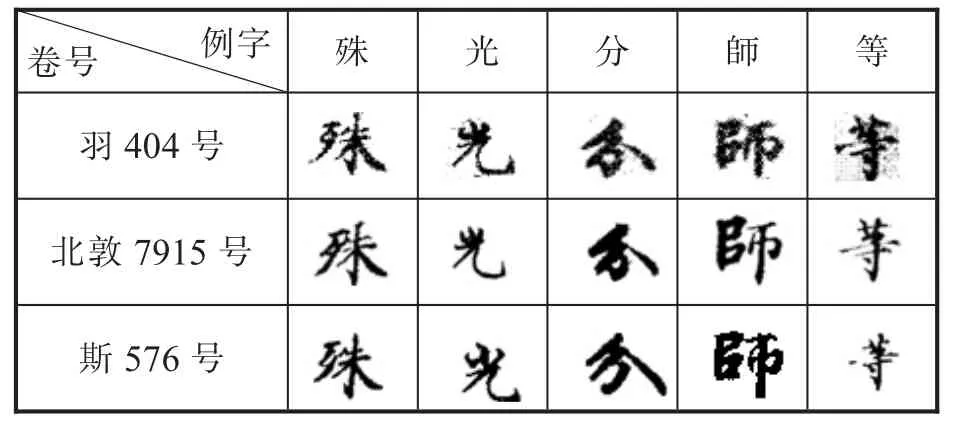

按:羽404 号后部可与北敦7915 号缀合。北敦7915 号(北3498;文15),见《国图》99/271—272。卷轴装,前后皆残,前部如图7-1 左部所示,后部如图7-2 右部所示,存1 纸28 行,纸高25.8厘米,行约21 字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,卷中题“大众云集分第四”“佛问来意分第五”“文殊宝见分第六”,《国图》拟题“文殊师利所说般若波罗蜜经(异本)”,条记目录为7—8 世纪唐写本。又《国图》 条记目录中指出北敦7915 号可与斯576号缀合,甚是。斯576 号,见《英国国家图书馆藏敦煌遗书》(下文简称《英图》)9/268B—282B。卷轴装,前残后全,前部如图7-2 左部所示,存20 纸547 行(末纸15 行,其余诸纸28 行),纸高25.8 厘米,行约21 字。楷书。有乌丝栏。尾题“文殊师利所说般若波罗蜜经”,《英图》拟题作“文殊师利所说般若波罗蜜经序偈释”。翟尔斯《英伦博物馆汉文敦煌卷子收藏目录》 称其为“约七世纪的好写卷,纸张亮黄色。32 英尺”。《英图》条记目录称其为7—8 世纪唐写本。此3 号缀合后,诸相邻2 号接缝处边缘吻合,横纵乌丝栏亦可对接。羽404 号末行与北敦7915 号首行、北敦7915 号末行与斯576 号首行前后相接,中无缺字。又此3 号纸高相近,行款格式相同(天头地脚等高,皆有乌丝栏,满纸皆28 行,满行皆约21 字,行距、字距、字体大小相近),字迹书风似同(比较3 号共有的“殊”“光”“分”“師”“等”等字,参看表4),可资参证。

图7-2 北敦7915 号(后部)+斯576 号(前部)缀合示意图

表4 羽404 号、北敦7915 号、斯576 号字迹比对表

以上,我们通过对比写卷内容、碴口、字迹、书风、行款、残损、版本、污渍等方面的特征,将《秘笈》 的7 号写卷与其他馆藏9 号残卷或残片缀合为7 组,使分散的“骨肉”率先实现“数字化重聚”。这一工作大大提高了写卷的完整度,如第3 组残卷缀合后,可以拼合成1 卷完整的《金有陀罗尼经》;第7 组残卷缀合后,全卷近乎完整,《文殊师利所说般若波罗蜜经》全篇共42 分,缀合后只残缺1 分。同时为我们判断写卷的信息提供了可靠的依据,例如第1 组残卷缀合后,可据羽1 号卷尾的题记确定北敦12288 号的抄写时间为公元543年。从整体敦煌文书流散史的角度看,缀合亦为我们溯源写卷的破损提供了关键信息。

二 缀合成果透露的关键信息

关于李盛铎旧藏敦煌写卷的缀合,除了上述我们最新的缀合成果,前贤时彦业已取得了不少成绩。但这些成果多见于某一号写卷的研治或某一部大经的缀合中,零星遍布①先行研究中有涉及对杏雨书屋藏敦煌写卷的部分缀合整理者,如陈丽萍、赵晶《日本杏雨书屋藏敦煌吐鲁番文书研究综述》,《2014 敦煌学国际联络委员会通讯》,上海古籍出版社,2014 年,第74—85 页;同氏《日本杏雨书屋藏敦煌吐鲁番文献研究索引》,《2020 敦煌学国际联络委员会通讯》,上海古籍出版社,2020 年,第207—278页;定源(王招国)《杏雨书屋藏敦煌遗书编目整理综论》,《积薪斋》2021 年9 月28 日;刘郝霞《流散日本的敦煌文献缀合与真伪考》,《东亚汉文献与文化交流国际学术研讨会论文集》,成都,2021 年,第221—239 页。,观察视角不免受到限制,很难得出全面而有说服力的结论。有鉴于此,本节试图通过汇聚所有的缀合成果,然后加以比较分析,借以窥探李盛铎藏卷的蛛丝马迹。

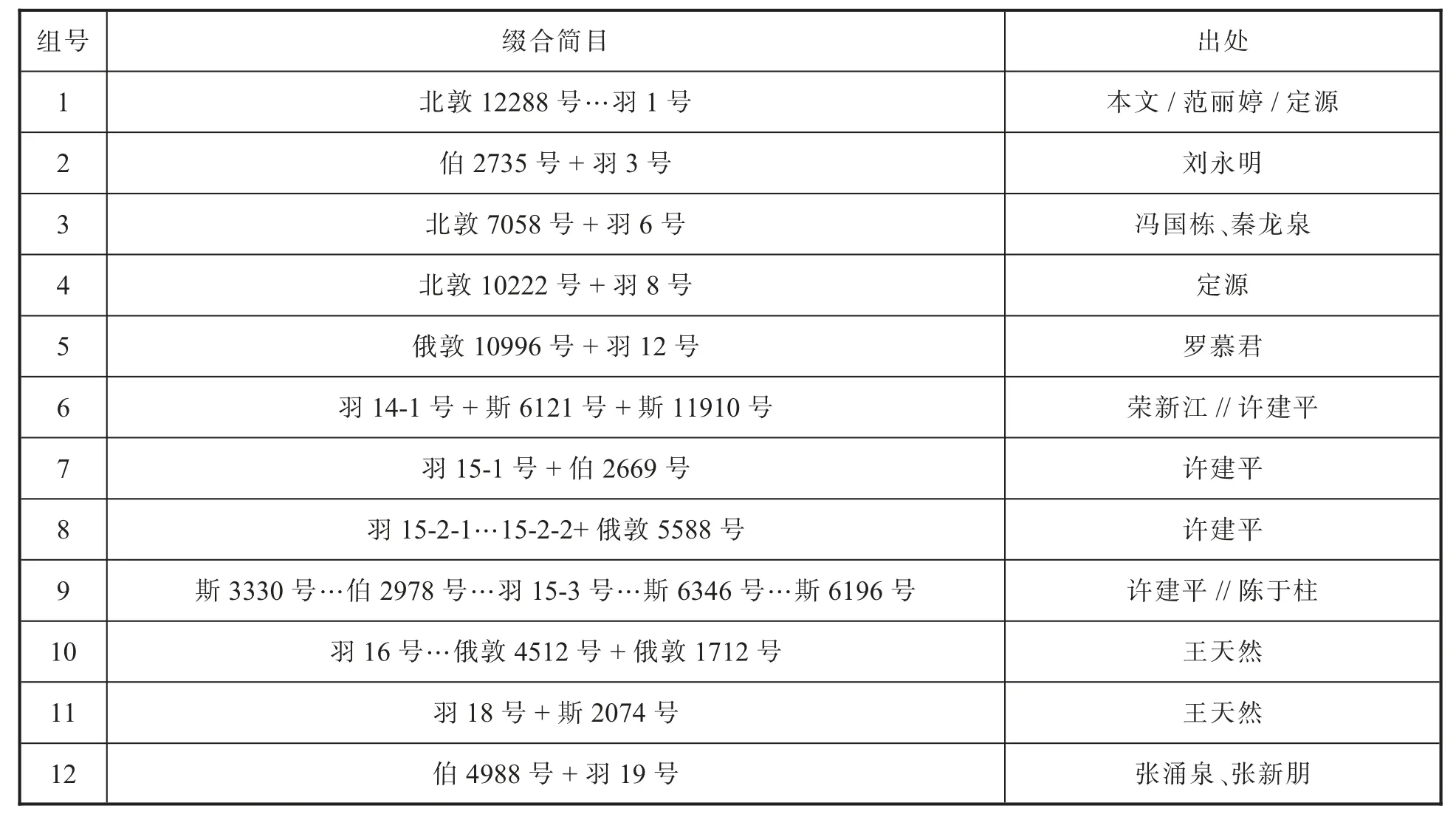

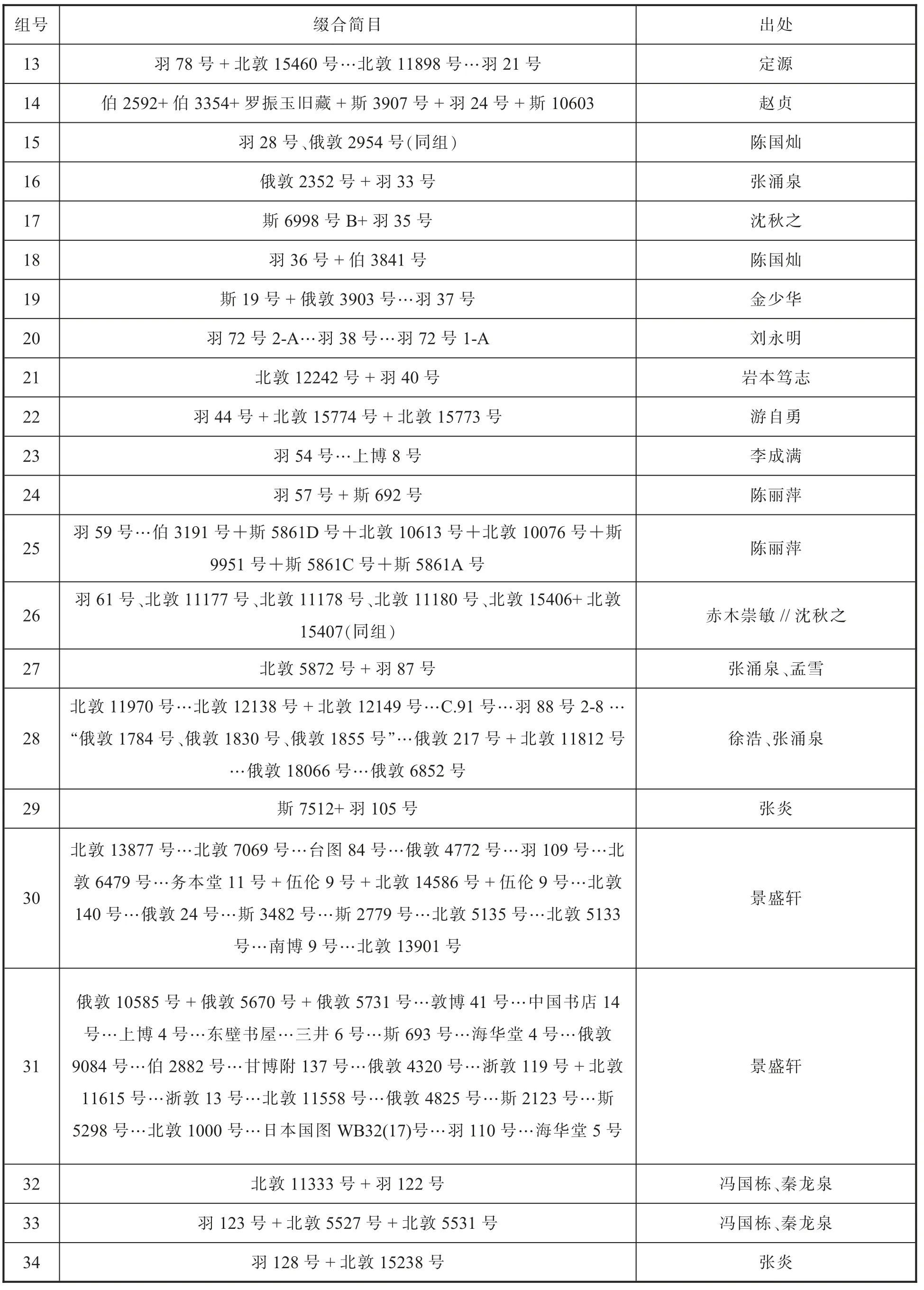

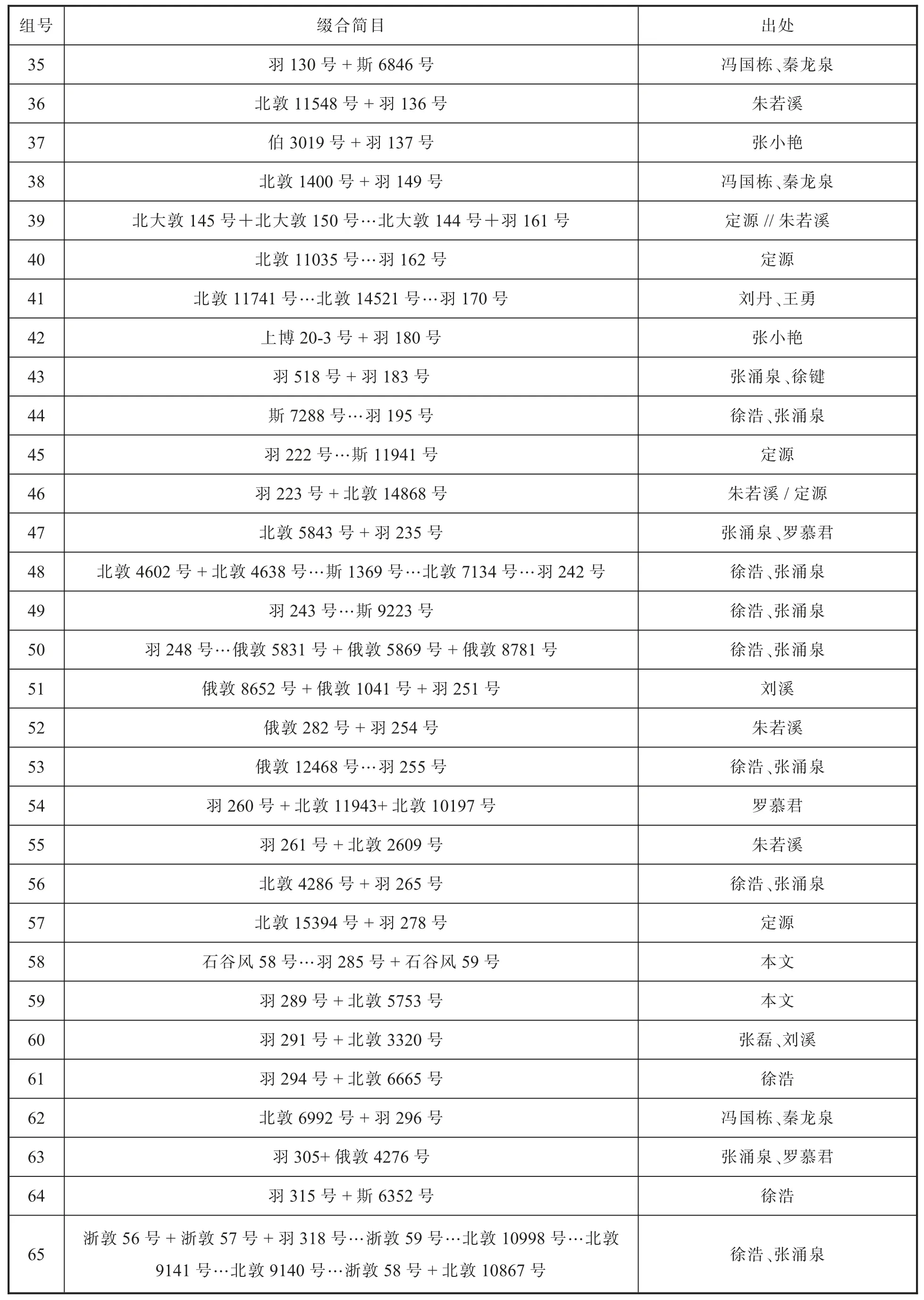

在尽可能全面汇总学界已有成果与增补我们新近发现的7 组缀合后,可以得到李盛铎旧藏品中至少有93 号写卷与中、英、法、俄等其他公私收藏机构的藏品存在缀合关系,详参表5②拙文草成于2022 年3 月10 日,“羽1—432 号缀合成果汇总表”共收91 组缀合,以汇集缀合成果作为检讨李氏旧藏卷残断原因的数据支撑,于3 月16 日邮件提交导师审阅。后于3 月19 日京都国立博物馆主办的“敦煌写本伪卷与丝绸之路研究现状” 研讨会上有幸聆听王招国(定源)关于杏雨书屋藏写卷真伪问题的汇报,王文对杏雨书屋藏的全部775 号写卷展开调查,共统计前人缀合成果63 组,新发现18 组;其中前432 号统计前人缀合44 组,新发现11 组(其中“伯2735 号+羽3 号”刘永明《日本杏雨书屋藏敦煌道教及相关文献研读札记》业已指出,参见《敦煌学辑刊》2010 年第3 期)。拙文据以补收王氏新缀的“北敦11035 号…羽162 号”“羽222…斯11941”两组,共得今之93 组。为免繁复,表格中“出处”一栏略去文章信息,仅著录提出缀合组目的学者,其中“/”表示该组缀目系学者间不谋而合,“、” 表示多位学者共同署名同篇文章,“//”表示该组缀目系多位学者共同努力所得,后者在前者提出的基础上补充完善。。

表5 羽1—432 号缀合成果汇总表

续表5

续表5

续表5

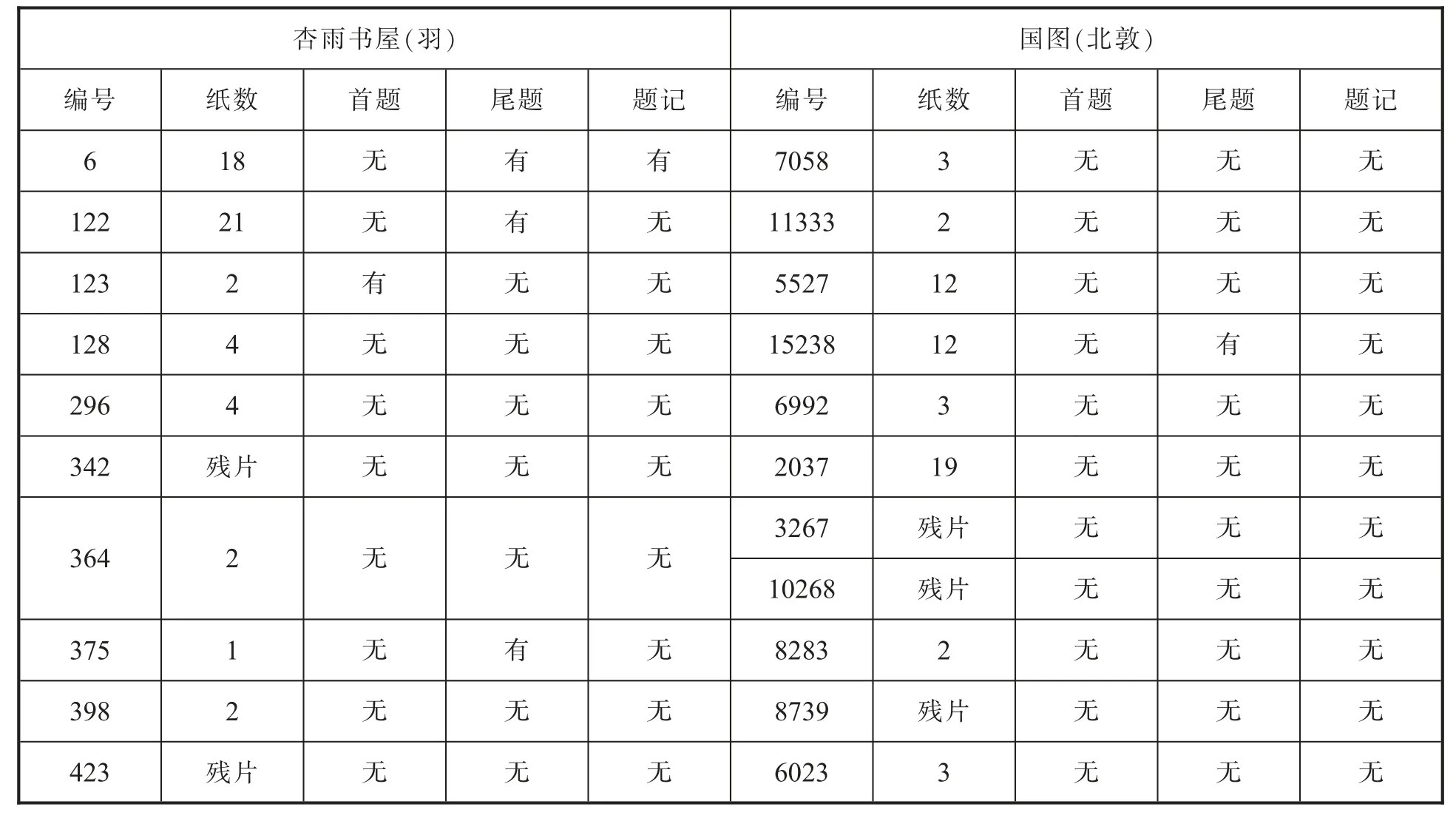

不妨按馆藏将上述成果归纳成表(表6)。

据表6,李盛铎旧藏敦煌写卷中能与国图藏的写卷缀合数量最多,达到47 号,超过所有可缀合组数的一半,远远超过英、俄、法三大馆藏;与法藏缀合的组数偏少,大抵是因为伯希和精通汉学,所挑选的写卷完整度相对更高。此外,李盛铎旧藏写卷中有3 号可以与杏雨书屋内部藏写卷缀合,分别是第13、20、43 组,还有9 号可以和上海博物馆等其他散藏机构藏写卷缀合。面对四大馆藏间悬殊的数据对比,萦绕在我们心中的疑团是:是李盛铎旧藏敦煌写卷本就天然地与国图藏品存在更加密切的联系?抑或是其曾遭遇种种人为干预而不得已“骨肉”分离而致隔海相望?

表6 羽1—432 号残卷与不同馆藏写卷缀合数目统计表①对部分可以与多个馆藏品缀合的写卷,分别计数,如羽404 号,故表格中各馆藏组数相加超过总组数(93);对一号写卷与同个馆藏的多张写卷存在缀合关系时,只计数1 次,如羽123 号。

三 李盛铎旧藏写卷残断原因再探讨

如众所知,1909 年8 月,法国汉学家伯希和带着他从敦煌翻检的写经卷子来到北京,引起了极大的震动,在罗振玉等一批京师学者的推动下,清学部责成甘肃省把劫余之物解送北京。在解送劫余敦煌遗书入京以前,陕甘总督曾向学部呈送了一件较为完整的写经作为样本,《敦煌经卷总目》将其编作羽字25 号,即今编号为北敦6825 号的《大般若波罗蜜经》。1910 年,甘肃省押运委员傅宝书与武相臣奉命押运写卷入京。然而,抵京后两人未将写卷直接移交学部,反而先运到其上司陕甘总督何彦升之子何震彝的府上,由此为李盛铎(何震彝岳丈)、刘廷琛、方尔谦等人拣择、盗取写卷提供了条件。这批劫余物再度遭劫,尔后才被运达学部,入藏京师图书馆,现藏于国家图书馆。纸难包火,李盛铎等人窃取敦煌写经的消息很快走漏,在学部的追缴下,为平众怒,何彦升补交22卷遗书(北敦6826 号至北敦6847 号)及粘片二本(北敦15818 号至北敦15994 号)至学部,但仍有大量的写卷被李氏等私藏[6]。

李盛铎去世后,其旧藏写卷经由第十子李滂打包售往日本。长期以来研究者难以睹其真貌,故对李氏等人窃经一事虽多有讨论,然终不免流于臆测。直至21 世纪初,方广锠、高田时雄、荣新江等多方探索、接连撰文,才将李盛铎旧藏流落日本的基本情况公之于众②参看方广锠《呼唤〈羽田亨目录〉中的敦煌遗书早日面世》,《中华读书报》2002 年8 月16 日;(日)高田时雄《明治四十三年(1910)京都文科大学清国派遣员北京访书始末》,《敦煌吐鲁番研究》第7 卷,2004 年,第13—27 页;同氏《李滂と白坚——李盛铎旧藏敦煌写本流入日本の背景》,《敦煌写本研究年报(创刊号)》,2007 年,第1—26 页;荣新江 《追寻最后的宝藏——李盛铎旧藏敦煌文獻调查记》,刘进宝、高田时雄主编《转型期的敦煌学》,上海古籍出版社,2007 年,第15—32 页,后收入荣新江《辨伪与存真:敦煌学论集》,上海古籍出版社,2010 年,第74—90 页。。《秘笈》影印的彩色图版刊布后,更是进一步推动了学界对此事的追踪,李盛铎等人故意将写卷撕裂以充数已然成为敦煌学界的主流观点。饶宗颐《京都藤井氏有邻馆藏敦煌残卷纪略》云:“时官中册数,报有卷数而无名称及行款字数,故一卷得分为二三,以符报清册之数。”[7]这是较早提到的李盛铎盗取经卷的手法。现在一般认为,当时主管运送的学部对这批写卷的认识只限于一个笼统的数字(8000 卷),而对写卷的形制、内容等具体信息知之甚少,由此给李、何等人留下了可乘之机;对这些盗经者而言,不仅行为不光彩,而且作案时间非常有限,只能采用简单快速的方式来掩人耳目,加之敦煌写卷本就多残片断简,因此将长卷撕裂来充数便成了他们瞒天过海的手段。

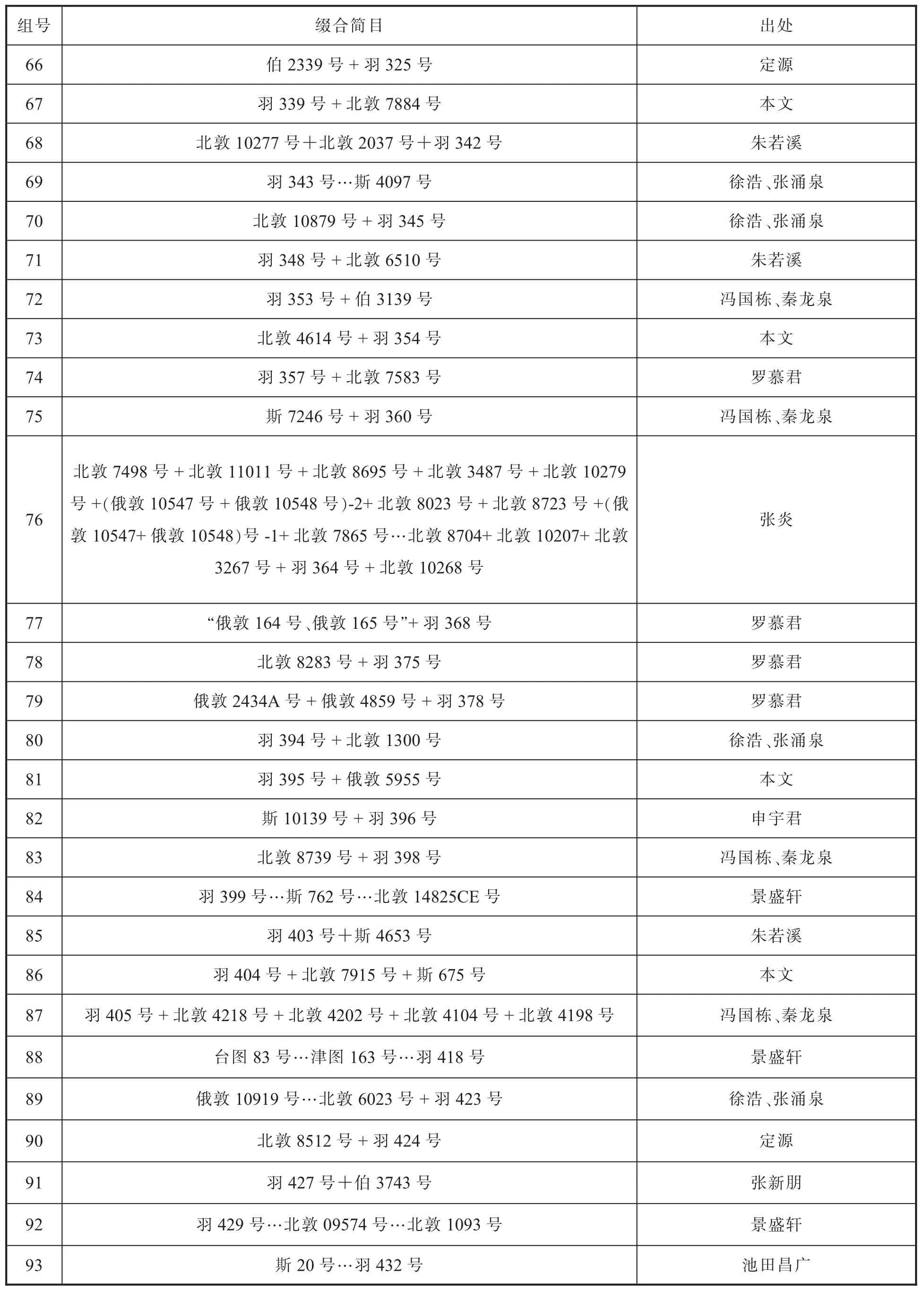

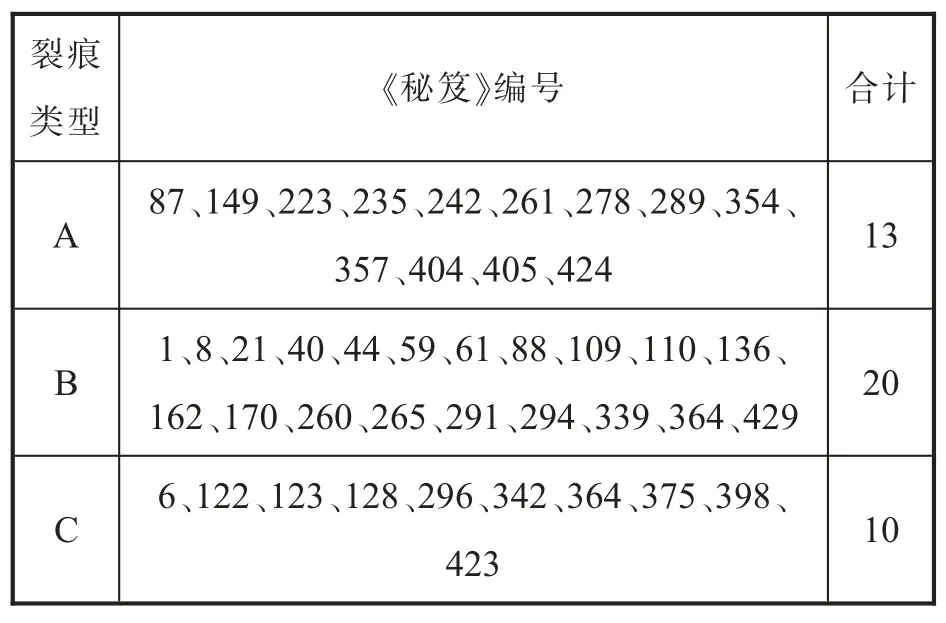

根据我们的普查,经由李盛铎等人翻检的写卷可大致分为两部分:主体部分现藏于国家图书馆,此外还有数百号写卷为李盛铎等人私藏并最终流散海外。对于前一部分,张磊、周思宇曾以国图藏《维摩诘经》残卷的缀合实例,揭示出李盛铎等人故意撕裂的写卷在裂痕、纸数方面的特点,抉其幽隐[8];罗慕君也通过分析国图藏《金刚经》残卷内部缀合比例高的事实,证明盗经者将部分文献一分为数件的行径[9]。但是对于后一部分中是否也存在被撕裂充数的写卷,目前有两种不同的看法:秦龙泉将李盛铎旧藏部分《妙法莲华经》残卷缀合后,认为其“在挑选精品时,也窃取了一些自己撕裂的残卷”[10];徐浩根据《大般若经》残卷的缀合提出“杏雨书屋藏卷与国图藏卷之间的撕裂当非李盛铎等中国藏家所为”[11]。各家说法似乎皆言之成理,可备一说。那么真相究竟为何?我们根据张磊、周思宇提到的三种裂痕形态:纸张粘痕处脱落裂痕齐整基本不伤及文字(下文记作类型A)、自然损坏加之人工搬运裂痕无规律(类型B)、人为撕裂裂痕横向跨度在一到三行文字之间(类型C)[8]29,依旧以馆藏为单位,将能与四大馆藏写卷缀合的裂痕类型进行统计,可得表7。

表7 羽1—432 号与四大馆藏缀合写卷裂痕类型统计表

在羽1—432 号与四大馆藏写卷缀合中,形态为类型B 的裂痕数量最多,其次为类型A,呈现出类型C 的组数最少。由此可见,自然损坏是写卷断裂的主要原因①三种裂痕类型大致可以对应三类损害原因,类型A 对应纸张黏痕处自然脱落,类型B 对应自然与人为因素共同破坏,类型C 表示主要受到人为破坏。。具体到与现藏于国图的写卷,可参见表8。

表8 羽1—432 号与国图藏写卷缀合部分裂痕类型统计表②表中的“裂痕类型”指的是国家图书馆藏写卷与杏雨书屋藏写卷之间可以缀接的部分,如第65 组 “北敦10277 号+北敦2037 号+羽342 号”,指的是后两者之间的裂痕;有部分无法明确归入某一类型,在此说明:羽348、394 号介于A 类与C 类之间,羽345 号介于B 类与C类之间。

可见,不规则的断裂以及纸张粘连处脱落依然是这批写卷裂痕的主要形态,而呈现出被人为撕裂后有规律的裂痕虽相对较少,但数量明显超过与其他馆藏缀合的写卷,即相对于其他三大馆藏写卷,为李盛铎旧藏的部分与现藏于国图的部分受到人为损害的程度更深。

除了裂痕走向,写卷边缘的细节也值得重视。根据《秘笈》《国图》对写卷用纸的判断,裂痕为类型C 的10 组写卷皆使用麻纸、打纸、粗纸、榖纸抄录而成③具体而言:极上麻纸(羽6 号),上质麻纸(羽122号、羽128 号),麻纸(羽123 号、羽342 号、羽375 号),粗纸(羽364 号、羽403 号),粗麻纸(羽423 号),经黄打纸(北敦7058 号),经黄纸(北敦11333 号、北敦8283 号),榖纸(羽296 号)。,但是仔细观察《秘笈》中的彩色图版以及部分IDP 上业已公布的国图高清彩图,在这些写卷的边缘很难找到被人为撕裂后留下的毛边[8]29①这种毛边可以参看北敦470 号、北敦552 号、北敦568 号、北敦625 号、北敦731 号等写卷的前后边缘。,也不存在纸张分层的现象,这似乎又与“人为撕裂”的猜想相悖。其次,进一步扩大调查的范围,可以发现此类型的裂痕不独见于国图内部或国图与李盛铎旧藏写卷的缀合中,如在英藏与国图藏缀合“斯6894 号+北敦6733 号B”[12]250-251、英藏内部互缀“斯936 号+斯87 号”[12]261-262、英藏与俄藏缀合“斯1157 号+‘俄敦3859 号+俄敦484 号’+斯3855 号”[13]、法藏内部互缀“伯3042号+伯5555 号”[13]211-212等写卷中都能找到近似的裂痕形态,可见裂痕形态与形成原因并不唯一对应,表明在人为故意撕裂之外还有其他因素可能导致写卷破损时呈现出类型C 的裂痕。此外,将这10 组中为李盛铎所藏的部分与现藏于国图的残卷比较,它们在一些比较明显的要素(首尾题、题记、纸数)上并无显著共同点,参看表9。

表9 10 组疑似人为撕裂写卷杏雨书屋藏与国图藏部分要素对比表

除了内容都是佛经外,各卷纸数不一且跨度较大,首尾题存残各异,仅1 号(羽6 号)有题记,很难说明这10 号写卷是被李氏故意撕开后再行抽出珍藏的。基于上述三点,我们认为,现藏于国图的写卷中有一部分被李盛铎等人故意撕裂来充数应是事实无疑,但是精于古书鉴赏且在此次盗经中意图将精品囊括私藏的李盛铎,是否会将自己所撕裂的写卷(价值削弱)留下一部分,根据目前掌握的材料,我们认为可能性不是很大。

讨论至此,我们可以回答前文提出的问题:何以李盛铎旧藏品中与国图藏卷子缀合的比例远远高于英、俄、法等机构所藏?答案首先关乎藏经洞的性质。笔者曾指出藏经洞为道真修补经文的“故经处”,洞中文献分类汇聚以作“修补头尾”之用[14]。1910 年甘肃押运进京的18 箱遗书虽已经先后遭受王道士、斯坦因、伯希和等人的轮番翻检,但大体上也应该满足类聚的规律。换言之,李盛铎旧藏品与国图收藏的写卷本就同根同源,二者的联系或许早在道真收集“诸家函藏”之时便已经建立。其次,自藏经洞封闭至开启,其间约有900 年,纸虽寿达千年,但虫蛀鼠咬、脆裂老化等都可能导致写卷破损,藏经洞开启后至写卷进京途中的人力搬运装箱与一路跋涉颠簸,更是加剧了写卷的零碎残缺。必须承认,致使写卷残缺的因素是多重且复杂的,除却自然因素,所有接触过这些写卷的人都有可能有意或无意地加剧纸张的残损程度。写卷本身关联度高,加之受到多重因素破坏,导致了李盛铎旧藏敦煌写卷与国图藏卷子之间缀合比例奇高的现象。李盛铎等人窃取写卷的一系列行为固然应当批判,但是就本文所讨论的432 号敦煌残卷而言,进京后再度被故意撕裂充数的可能性微乎其微。

结语

藏经洞的开启将世界研究者的目光聚焦到敦煌,百年以来热度始终高涨不歇,中国西北的这座古镇再度成为联结东西方文明交流共生共荣的纽带。敦煌文献的发现,实是中古文史研究的幸事,敦煌文献的流散,却是国内研究者的一大憾事。我们无法苛求晚清政府在覆巢之下守住这颗 “完卵”,但在今日将藏身世界各地的写卷通过缀合联系起来,考察封藏在历史尘埃中的细枝末节,拼凑还原历史的真相,则是我们义不容辞的责任。