从CMT 到CLST 的嬗变

——兼议隐喻研究认知转向

孙 毅,翟 鹤

(广东外语外贸大学 外国语言学及应用语言学研究中心;马来亚大学 语言与语言学学院)

一、引言

传统隐喻理论,如其所依据的语言和认知理论,体现了命题逻辑和计算机编程的影响(Barsalou,1999,2007;Brandt,2005;Gibbs Jr.,2006)。这些理论方法都表明思想是由算法完成的,类似于在计算机上运行的数字程序。感知被转化为传递给大脑的信号,然后再次转化为抽象、类似代码、非表征性的“大脑语言”,并由基于形式逻辑的规则制约算法予以处理。这些算法以信号的形式输出,并被传输到运动控制系统,进一步转换为动作。在这些模型中,认知加工与感知和行为相互分离,而情感则和推理相对立(Clark,1997;Brandt,2005)。Barsalou(1999,2007)认为,基于算法的、如代码般的(amodal)系统具有一些格外醒目的特性,包括表示类型和标记、生成范畴推理、表征命题和抽象概念的能力。但是,Barsalou(1999,2007)基于感知的认知理论是一种明示的具身研究方法,始于生物大脑通过感知和物理行为与世界的互动。而思维是由一个模拟感知的平行神经系统完成的,模拟可下延至原始感觉和运动与世界的相互作用的底层。因此,语言本身是感觉、认知和运动控制过程的一部分,换言之,人类思维具有“体认”特征(孙毅、周锦锦,2020;孙毅、王媛,2021)。Barsalou 的语言和认知理论为理解隐喻在思维、文化再生产和交际,以及调和以往隐喻理论中的矛盾、弥补理论疏漏,提供了坚实的基础。

二、感知模拟器理论

1 感知模拟器理论简介

Barsalou(1999,2007)认为,认知本质上是感知的,依赖于“感知符号”,激活的神经簇分布在大脑的感觉和运动区域。Barsalou 提出了一套用于概念思维的神经系统,所涉神经系统与加工直接经验所用的神经系统并不一定相同,它在各个层面与初级感觉运动系统平行、模拟和交互。这些平行神经系统基于直接经验的诸多特质复制或模拟经验,用以填补直接经验中的细节空缺。

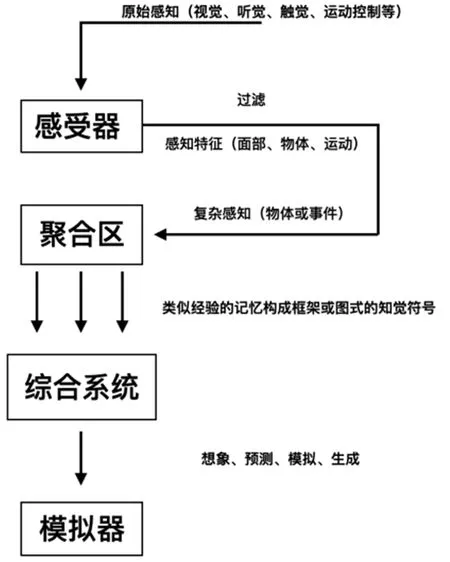

随着人们对事件加以体验,他们大脑各个独立的感觉运动区域(视觉、听觉、触觉、运动控制等)就会对相关感知进行记录和加工。在抽象概念的最底层,人们通过对边缘、形状、颜色、色调和音量等元素的原始感知来与外界接触。这些原始感知元素被过滤(部分受当前工作记忆内容的影响)并聚合为感知特征(面部、物体、运动),在更高层次聚合区进一步汇成对物体(人、猫、鲨鱼)和事件(猫追逐核桃壳)的复杂感知。类似经验的记忆由框架或图式的知觉符号的综合系统组织而成。图式及其相关感知符号发展成对各种经验和概念进行无限模拟的模拟器。正是通过这些模拟,我们能够感知想象并未实际经历过的事件,包括未来事件和不可能事件(见图1)。这表明,感知从来不是孤立的,过去接触物体会影响甚至限制未来的知觉(孙毅、唐萍,2021:17)。

图1 基于概念思维的平行神经系统

初级知觉神经系统通过内部传感器的压力、温度等来感知周围环境,形成身体本身及其内部状态的直接体验。平行概念神经系统从概念中构造模拟经验,并把该经验从相似的反复体验中抽象出来。知觉神经系统自下而上地运作,直接感知大多数细节并整体感知对象的抽象复合特征。我们内在状态的本体感知和内省意识有自己的感知模拟器系统,包括认知事件的内省模拟器,如对情感或想法的感知。它们感知和处理内部刺激,如压力、温度、各种形式的疼痛和愉悦、识别和认同;这都与平行概念神经系统中的本体感知模拟器相匹配(Damasio,1999;Gibbs Jr.,2006)。

在知觉神经系统中,相关特征被聚合成可理解的整体,并随着感知逐渐向更高的抽象和融合层级移动,而与即时情景无关的特征会被弱化或完全滤除。在概念神经系统中,随着模拟逐渐激活低层级的抽象概念和更高层级的细节,与即时情景相关的特征就会增加。因此,特定对象和事件会被重构,其重构方式与当前认知语境相关一致。知觉神经系统和概念神经系统以重要方式相互作用。当人们对外界加以体验时,他们会通过比较感知模拟和实际感知进行识别和分类。在辨识过程中,知觉神经系统亦可填补概念神经系统的缺失细节。

2 概念隐喻与感知模拟器

感知模拟器可以解释概念隐喻理论中主题(topic)体验能成为载体(vehicle)的缘由。根据知觉模拟理论,当一个隐喻词或短语被深入处理时,与该词或短语的字面意义相关的神经系统被暂时弱激活,体验为载体概念模拟(Barsalou,2007),不同类型的模拟器被激活。“温暖的感觉”(warm feelings)、“内在的一切都被撕碎了”(all torn up inside)、“内心忐忑”(butterflies in my stomach)都会激活本体感受模拟器和情感模拟器。“坚实的基础”(strong foundation)、“松散的末端”(loose ends)和“面向未来”(facing the future)则激活本体感受模拟器和内省模拟器。“一项艰巨的任务”(a mammoth undertaking)、“聪明的想法”(a bright idea)和“冷幽默”(dry humor)激活的都是感官模拟器。下文从本体隐喻、结构隐喻、方位隐喻分别例示感知模拟器在隐喻识解中的运作机制。

一种很常见的本体隐喻就是拟人化,如“通货膨胀是一个强敌。”(Inflation is a powerful foe.)、“他的理论向我解释了一切。”(His theory explained it all to me.)、“癌症最终追上了他。”(Cancer finally caught up with him.)。通常拟人化隐喻强调人的某些方面(Lakoff & Johnson,1980:33-34),以“对抗性”为例,如“通货膨胀正在摧毁我的储蓄。”(Inflation is destroying my savings.)、“她被悲伤征服。”(She was overcome by grief.)、“时间与我们作对”(Time is against us.);以“友善性”为例,如“命运对他很好。”(Fate was kind to him.)、“时间站在我们这边。”(We have time on our side.)。在拟人化隐喻中,隐喻载体激活了丰富的情感和内省模拟器,而强大的社会图式被激活,其他与人类相关的模拟器则受到抑制。虽然漫画家凭借其敏锐的洞察力和天马行空的想象力可以轻而易举激活这些被抑制的模拟器,但要把命运、时间或晴雨表解释成一个具体的人是站不住脚的。

结构隐喻以隐喻方式把一个概念建构成另一个概念。它由作为子部分的本体隐喻构成,每个结构隐喻都对目标概念施加一个与其吻合的结构(Lakoff & Johnson,1980:219):“这不会有进展。”(This isn’t going anywhere.)、“让我们推动这个项目。”(Let’s get this project moving.)、“我们的关系走进了死胡同。”(Our relationship is a dead end.)。在这些结构隐喻中,与旅行表达相关的模拟器被抑制,内省模拟器则组织不同元素与主题对接相连(Vervaeke & Kennedy,1996)。

方位隐喻以身体经验为基础,但也受文化经验的影响(Lakoff & Johnson,1980:15)。Lakoff 和Johnson(1980,1999)认为,隐喻深深植根于身体体验中而不会被逆转。一种文化中可能有,也可能没有“健康是向上的”的隐喻,但任何文化都不可能有“健康是向下的”(尽管康健者的确是脚踏实地的)的隐喻。一般来说,“幸福”、“健康”、“生活”、“掌控”、“地位”都是“上升”的。“多”、“德”、“善”、“理”都倾向于向上。他们用体验的相关性来解释这些联系。例如,人生病时通常是躺着的,物体积聚时是成堆的要成堆,物体越多,堆积越高。在任何情况下,与“向上”和类似主题相关的本体感觉、情感模拟器都会被激活,而与语境无关的感知运动模拟器会立即被抑制。这些联想一些始于婴儿期(Lakoff & Johnson,1999)。儿童很快就能把幸福感和满足感与从母亲身上体会到的亲近感和温暖感联系起来,这种身体上的亲近感和温暖感与心理上的幸福感自然会被概括为“亲密”、“温暖”与爱的联系,“疏远”、“冷漠”与缺爱的联系,因为这些词汇和儿童神经层面上已经建立的联系非常契合。

以上隐喻的分类并不互相排斥,而且特定表达常以两种或两种以上结合方式来激活感知模拟器。例如,结构本身常用作隐喻,无论是用于其他对象还是用于概念(建立“稳固的”婚姻、事业等)。乍一看,这些似是本体隐喻的例子,但“建筑”也可作为结构隐喻,就像“为你的论点奠定了坚实基础”(lay a solid foundation for your argument);“建筑”也能充当一个方位隐喻,如“进入底层”(get in on the ground floor)、“上升到更高层次的抽象”(go up to a higher level of abstraction)。每种情况的过程基本相同,隐喻载体激活各种感知模拟器,与语境无关的模拟器被抑制,与语境相关的模拟器则在工作记忆中保持激活状态,从而附加到主题或者工作记忆中正被激活的图式上。

三、语境限制模拟器理论

Barsalou(1999,2007)声称感知模拟是认知的主要模式。在处理语言时,我们体验到了对内部生理状态(相互感受)和认知状态(内省)的模拟感知,以及对情绪反应和外部感知的模拟,如视觉、听觉、触摸等。Ritchie 的系列著述将Barsalou(1999,2007)的感知模拟器纳入意义模型领域,指出隐喻载体通常在一个扩展意义域内激活一系列感知模拟器。语境作为包含意义的容器,其各个方面和感知关系的相关性对说者和听者用这些概念领域进行表达的方式和理解话语的策略产生了极大的影响。因此,语境作为听者获取的思想子集(Ritchie,2006:78)在话语产出和理解过程中发挥着重要作用。语境限制模拟器理论(Context-Limited Simulators Theory,CLST)正是将隐喻理解的语境意义与感知模拟器相结合,突出语境在话语理解过程中的决定性作用。值得注意的是, CLST 还能避免隐喻解释的循环性(circularity),即适用为最佳关联的语词相关特征须以另一隐喻解读完成为前提(Ritchie,2013:62)。

1 语境限制模拟器理论(CLST)与概念隐喻理论(CMT)的关系简述

CLST 整合了概念隐喻理论(Lakoff & Johnson,1980)、感知模拟理论(Barsalou,1999,2007;Gibbs Jr.,2006)和语义联系理论(Landauer & Dumais,1997;Kintsch,2008)。因为CLST 始于特定语境中的解释,它与概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory,CMT)的假设相左,即一般潜在的概念隐喻必然存在主题相似的各种表达,要么使说话者立足于这个常见的概念隐喻,诉诸不同表达方式来传达同一主题,要么使该隐喻的理解完全透彻(参见Keysar & Bly,1999;Shen & Balaban,1999)。Ritchie(2008:180)还进一步指出,隐喻理解依赖的当前语境意义的诞生并非源自模拟器的高度激活后与语境紧密相关的词和与隐喻主题的联系。事实上,隐喻的理解有各种不同的方式,即使完全被误解,听者还是能大体理解说话人的意图。例如,toe the line(站在警戒线前,地面上有一条真实或想象的线)常被误说为tow the line显然这是基于概念。再如,The official story is a barge.(官方故事是一艘驳船。)可以推导出The team member is a tugboat.(团队成员是一艘拖船。)由此可见,两种截然不同的隐喻的认知语境的变化大致相同。

即使对隐喻作出了全面的理解,根隐喻的差异也会导致结论上细微的出入。CLST 与CMT 的主要区别体现在隐喻表达族群与其潜在概念隐喻的关系的分析上。例如,Lakoff 和Johnson(1980)对追溯至概念隐喻ARGUMENT IS WAR 的许多语言表达,“论辩是象棋”、“论辩是桥梁”和“论辩是拳击”(Ritchie,2003)进行了讨论,他们认为,用来描述论辩的各种表达方式不以“论辩就是战争”作为基本隐喻或根隐喻,是因为用这种表达方式的很多人其实并没有对战争的具身体验。具有不同程度暴力、竞争力和其他特征而具有广泛争执的活动可在认知和文化层面组成一个意义域,有利于感知强度从该意义域所含元素中选择出隐喻载体(Ritchie,2003,2006)。因而有如下隐喻,如“下棋就是战争”、“战争就是下棋”、“辩论就是下棋”,因为这些常见的经验激活了一套广泛的感知模拟器,有助于理解战争概念和论辩概念。

2 语境限制模拟器理论与概念隐喻理论的对比

CLST 与CMT 虽有区分,但两者假设一致。Barsalou(1999,2007)对Lakoff和Johnson(1980)提出的“情感体验是隐喻性的,而非生理性”的观点表示强烈反对。儿童从婴儿期就形成概念和模拟器。因此,儿童一旦习得语言本身的概念,便开始形成与语言相关的复杂模拟器,他们就能在遇到相关模拟器和概念时迅速将其和语词联系起来。“随着语言技能的发展,儿童学会从他人话语中有效地构建模拟,并把内部模拟转化成话语传达给他人。”(Barsalou,1999:607)

Lakoff 和Johnson(1980)提出了一套令人信服的概念隐喻发展的案例,根据感知(包括感觉运动知觉和内部状态)间的经验关联,儿童从早期即开始形成概念隐喻,如GOOD IS UP 和MORE IS UP。根据CLST,概念隐喻是在语言习得前的某些情况下以高级概念模拟器或聚合区的形式出现,并随时与所遇语言表达进行关联。与概念隐喻理论同样,CLST 的核心是概念隐喻、高级模拟器或于感知经验相关的聚合区。然而,与Landauer 和Dumais(1997)以及Kintsch(1998)的研究结果一致,CLST 更重视语言,因为语言是概念发展的直接来源。大多数人主要通过语言调节了解广泛使用的隐喻,如“战争”(WAR)和“紧身衣”(STRAIT JACKET);其他大众化的隐喻载体则基于只存于语言中的纯粹虚构概念。例如,“巫术”(WITCHCRAFT)、“龙”(DRAGONS)和“魔法”(MAGIC)。正如Barsalou(1999)所指出的,语言是极其强大的,因其能激活并连接感知模拟器并从中构建出完全独立于任何经验的新图式。此外,Ritchie(2006:125)还认为,不同经验间的细微差别是一个连续统,任何编码语言(code-language)不可能将经验完整地表述出来,因为这些经验中的情感、审美以及精神特质远远超过人类语言的表达能力。因此,模拟器的假设更符合人们对隐喻的认知加工。

Lakoff 和Johnson(1980)认为,人类的基本隐喻系统首先建立在我们直接的身体经验之上。Gibbs Jr.(2006)回顾了大量研究后发现,婴儿的反体感知与情绪表应方式暗示了身体和感知间的跨模态联系,如间断音调和间断线、“上升”音调和向上箭头。身达相关也在婴儿身上得到验证,当喜悦、惊讶和悲伤的面部表情分别与上升、脉动、下降和连续的音调相匹配时,婴儿们会一直注视这些表情(Walker,1982)。这些发现要么与一些跨模态连接假设一致,要么与生命早期根据感知关联性这一假设契合。无论何种方式,结果都符合这样的观点,即感知的共同要素(光的亮度、音调或音量的变化)在感知增强过程早期就激活了跨模态感知模拟器。对于基本隐喻系统来说,它是建立在直接物理体验基础上的,是一套可行机制(Lakoff &Johnson,1980)。根据CLST 理论,隐喻主题的体验是通过抑制与载体无关的主要模拟器,并将该主题链接到与载体有关的次要模拟器进行的。正如在讨论僧侣爬山之谜时,空间是一个令人困惑的来源(Fauconnier & Turner,2002),“爱是身体上的温暖和身体上的亲近”被下述事实所困扰,即爱的表达(母爱和其他形式的爱)一般都包括身体上的接触——温暖和亲近。这种模棱两可的感觉在流行歌曲中得以恰如其分的表达,比如,Irving Berlin 的《我的爱让我保持温暖》(I’ve got my love to keep me warm)、爱与身体温暖和亲近的字面性(直接体验)联系(the “literal”(directly experienced)强化了人对爱的隐喻理解,彰显了“温暖”(warm)和“亲密”(close)的力量。

Lakoff 和Johnson(1980:25)提出了若干种隐喻类型,尤其特别关注本体隐喻、结构隐喻和方位隐喻。尽管这种分类对于CLST 理论来说并不比在CMT 中重要,但其为组织基本概念隐喻和CLST 理论的对比讨论提供了一套有效方法。本体隐喻以对象和物质的形式表达抽象经验,通常具有不同的形状和边界。本体隐喻包括把概念表达为对象(“通货膨胀正在造成损失”、“她的恐惧是有形的”)、把概念量化(“大企业拥有太多权力”)等。Lakoff 和Johnson(ibid.:27)对两个本体论隐喻阐述进行了对比,“思维是一个实体”(THE MIND IS AN ENTITY);“思维是一台机器”(THE MIND IS A MACHINE)如“我的思维今天不运转了”、“他仍在制定那一系列问题的解决方案”);“思维是一件易碎品”(THE MIND IS A BRITTLE OBJECT),如“我要崩溃了”、“他的注意力分散了”、“现在她的自尊心很脆弱”。上例都发生了相同过程,即主题与框架(对话内容)交互以激活一组特定的框架和与主题相关的图式,以及最显著的相关感知模拟器。载体与框架和主题交互,用其感知模拟器激活另一组模式;那些与当前被激活框架中的主题不一致、不相关的模拟器被抑制;而与框架和主题一致和相关的模拟器保持激活状态并与主题连接。例如,在讨论与国民经济相关的投资或失业问题时,通常会说“通货膨胀正在造成损失”(Inflation is taking its toll.)。该主题——广义的价格上涨,与第一个隐喻载体“通货膨胀”交互,抑制了与气球、轮胎或气泡充气时体积增大的物理过程相关的感知模拟器,使与一般想法相关的内省模拟器附加到主题——价格之上。“收费”(taking its toll)引入了第二个隐喻载体,激活了与过路需要付费这一相关的感知模拟器,以及对收过路费有所反应的典型的内省和情感反应次级模拟器。在这些普遍的文化中,与toll 隐喻相关的次级模拟器被激活,这是因为该隐喻的使用和身患疾病或艰苦劳作患者的健康和幸福的影响息息相关。与过路费相关的初级模拟器和与健康相关的模拟器,由于和价格、经济框架主题不一致而被抑制,最终使得情感和内省感知模拟器与主题相关。“投资泡沫”这一隐喻是“X 是通货膨胀”隐喻的延伸,但它激活的感知模拟器与toll 的截然不同。

在“我要崩溃了”、“他的注意力分散了”、“她的自我现在很脆弱”这样的隐喻中,主题(说话者的情绪、受试者的注意力或自身)将与任何可能的对话框架互动,以激活心理状态的图式,包括内省和本体感受模拟器。一些与易碎物体以及减少损害而谨慎行事的模拟器相关的感知、本体和内省模拟器也能保持激活状态,与语境无关的模拟器被抑制。这一解释与Lakoff 和Johnson(1980)分析的总体方向一致,但CLST 理论并不要求激活与隐喻载体相关的全套模拟器。相反,与有限的认知能力一致,大多数与隐喻载体相关的图式都会被抑制,只激活与主题有联系的较低层次或更多内在本体感知模拟器及其情感和内省模拟器。

另一组本体隐喻是“容器隐喻”。我们把物质当作容器:鱼在水里,鸟在空气里。视野、事件、行动和状态都可作为容器:“它正映入眼帘”、“视野范围内空无一物”、“他还在比赛中”、“洗窗户时满地都是水”。情感和社会地位也可用容器隐喻来表达:“他们终于让他进了俱乐部”、Do in Rome as the Romans do.(“入乡随俗”)。然而,Lakoff 和Johnson 所举的其他例子却是以“水”或“矿井”为依据的载体:“他陷入了沉思”、“他们坠入了爱河”、“他不再镇定”。CLST 理论的解释与Lakoff 和Johnson(1980)分析一致,但其无需指定任何特定的根隐喻或概念隐喻。隐喻载体in 或in deep 根据经验激活内省和本体感知模拟器,包括对容器的体验,以及进入洞穴和地面上其他孔穴的体验。这些模拟器附加到主题并更改其在工作记忆中的当前表征。由隐喻载体激活的模拟器可以纳入个人直接体验和文化间接体验,也可利用文化强势图式,如“容器”或“向下”。

3 CLST 理论要素

3.1 文化模式与感知模拟

人类文化为我们提供了一套关于竞争和冲突的模式,从游戏、竞争和争吵到校园混战,再到全面战争(Eubanks,2000;Gibbs Jr.,1994)。这些模式激活了一组重叠且各具特性的感知模拟器,它们共同形成了一个广阔的“概念域”或“语义空间”(Katz,1992),可以沿着多个维度进行组织,如破坏性、严肃性、情感价值和有序性。交互形式的直接体验和被图式激活的感知模拟器也可沿着相同或平行的维度逐渐移动,其中,一些知觉反应被削弱,而另一些则被加强。我们倾向于将与一种对抗形式相关的表达隐喻性地应用于其他形式,这取决于我们打算激活并链接到听者工作记忆主题上的感知模拟器。因此,如果我们将击剑、国际象棋或拳击等术语,如“挡刺”、“反击”或“阻挡”应用到实际战争中,我们就低估了战争的侵略性和破坏性,转而支持更趋于体育运动的甚至受规则约束的观点,在该观念中,用于合理运算甚至享受的模拟器的激活状态得到加强。相反地,当我们把战争的术语(“扔炸弹”、“我们屠杀了他们”)应用到体育比赛中时,我们旨在强调比赛的猛烈攻击和毫不留情,强化感知相关模拟器的激活,而淡化规则约束、娱乐相关模拟器的激活。不论是哪种情况,在使用对抗形式相关的隐喻时,我们都会暗示一种特定故事场景(storytelling),并激活与这些故事场景相关的经验模拟,从而增强该隐喻表达的效果(Ritchie,2010a:140)。

总之,我们有许多和各种形式的争论密切相关的图式。其中一些基于个人的直接经验,通过文化环境中获得的文化理念和故事得以强化;另一些则完全从文化中获取。几乎所有这些图式,无论其是否取自间接经验,都有成为隐喻的可能。正如孙毅和唐萍(2021:19)指出的,图式信息必须经过推理加工,才可以预期的解释(最佳相关的解释)。所有这些激活的相似感知模拟器矩阵,包括内省和情感模拟器,彼此间均相互连接。各种形式的竞争在语言上是相连的,在某种意义上是有等级之分的类别及其子类别(触球是足球的一种,是竞技比赛的一种,是游戏的一种,是竞技体育的一种);不同形式的争论也通过其共同特征相互联系,如参与其中的人和活动地点,以及与之相关的情感、内省和感觉运动模拟器。每种争论类型的这些相关联的方面都可以轻而易举被具有共同文化基础的文化内的每位成员获得,从而将体验性的细微差别诉诸表达。

如果在争论中对手咄咄逼人,人们就可能体验到应对战争的思想、情绪和本体感知反应,即体验到类似“战争”的争论,但这仅限于激活的内省和情感模拟器。相反,如果对手的攻击性明显受规则约束,人们就可能在有限的内省和情感模拟器上体验到“拳击”或“足球”比赛式的争论。在这两种情况下,与战争、拳击或足球相关的词汇和短语都会被感知激活,并随时为思考和与对手争论提供所需材料。表达内省和情感反应的隐喻的优点在于:对主要感知模拟器(与“字面”意义相关的模拟器)的语境压制强调并凸显了次要模拟器,并加强了思想和感觉之间的细微表达。我们想要描述的经历往往是复杂的,并会激活一系列的内省、本体和情感反应;反过来,这些反应会激活与几个潜在隐喻载体相关的语言。在这种情况下,我们可以选择一系列潜在的隐喻去试图描述事件的抽象性。根据Vervaeke 和Kennedy(1996)的观点,说话者会从这些潜在隐喻中选择最适合经验的感知模拟器,这些模拟器将以一种最佳方式与先前激活的图式交互,为听者的后续话语预备认知环境。

总而言之,在抽象概念的隐喻性实例中,隐喻会激活一个或多个概念域中的包含动作、想法和情感的一组特殊感知模拟器阵列。说者可根据想要表达的感知或感觉,在同一意义场中选取不同元素作为隐喻载体(Ritchie,2007:27)。“攻击我的论点”和“试图反驳我的论点”的区别在于相关思想和情感的质量与激活程度。在这种情况下,恐惧、愤怒和怨恨的感觉是由“攻击”而非“反驳”激活的,而内省的理性和计算的知觉是由“反驳”而非“攻击”激活的。一般来说,多个意义场(情感、知觉、运动冲动等)通常与特定“概念域”相关,如“有争议的活动”。概念域中的每个概念都或多或少地激活一组独特的思想和情感,它们都具有特定的强度或显著性,因此,作为隐喻载体的特定概念倾向把该组独特的情感、感知和思想与隐喻主题联系起来。隐喻分析者需要考虑与隐喻载体的概念域相关的“意义场”,无需识别单个根隐喻。尽管在某些情况下,隐喻表达或概念可能来自某个单一可识别的根隐喻,但我们常用众多隐喻表达(如“赢”、“策略”和“捍卫”)易于与同一概念域中的多个概念相关联;每种概念都有自己特性,但大多数情况下,它们之间的差异微乎其微。一般来说,隐喻解释不是将主题作为载体,而是将其与载体以及感知模拟器相关的一些次要属性联系起来附加到某主题上,从而感知由载体激活的情感和感知体验的细微差别。

3.2 神经网络与情感模拟器

概念域可视为由感知模拟器相互连接而成的网络,是神经连接中的实例化,它可能是完全独立于概念范畴中层次森严的结构。复杂而熟悉的概念,如争论、爱和家庭,可能与十数个或更多不同概念域交叉,每个概念域都基于经验的不同方面。在许多情况下,隐喻联想可在概念层面上以任意方式实现,尽管这种联想是基于一个方向上的共同经验和相反方向上的不同经验。例如,“国家是一个家庭”(Lakoff,1996)强调公民与“祖国”或“母国”的关系是有机、自然且不容置疑的,公民之间是“兄弟”关系,领导者与公民的“父系”(或“母系”)关系被称为“内部”关系。在美国,该隐喻有两个版本,“严格家庭”(strict family)和“养育家庭”(nurturant family)模式。前者激活内省模拟器,以确保政府的权威,保护公民免受残酷和危险世界的威胁;后者基于与政府培养公民责任心的相关内省模拟器。这些隐喻都激活复杂内省和情感模拟器,有利于引起人们的反响。

相反,“家庭是一个国家”强调家庭关系中类似政治权力的作用以及家庭关系中成员的地位。“严格家庭”对应的“家庭是一个国家”,指出家庭的“专制”或“权威”(Baumrind,1966;Fitzpatrick & Ritchie,1994),在该家庭中,父母拥有最终的、绝对的权威,孩子们应无条件服从。而与“养育的家庭”对应的“家庭是一个国家”,则是在“民主”家庭中,所有家庭成员都享有平等决策权(Fitzpatrick &Ritchie,1994)。同样,每个隐喻都会激活一系列复杂的本体感觉和情感模拟,以及与权威和参与相关的内省模拟。概念域在构成长期记忆的突触连接中被实例化。这一概念是对Lakoff 和Johnson(1980,1999)概念隐喻的延伸。因此,就衍生出一个拓展概念结构,它是由内省、情感、动作反应以及单词和短语间的语义联系的感知模拟器集横向组织而成。这些联系的强度部分基于共现的频率或者经历的情感强度,如养育与身体温暖、亲近的联系(“亲密关系”、“温暖关系”以及更炽热的“热恋”甚至“狂恋”)。

每个概念都有多个维度,这是指尚未被理解的特定经验彼此联系并与各种感知模拟器相关的突触相关。正如满足基本需求的体验包括身体上的接近和温暖,为养育和爱两个明显独立的隐喻提供了基础一样,其他常见和重复的事件还包括多种特征,它们朝着不同方向发展,为多种隐喻载体提供基础。相反,温暖和接近、垂直变化或高度差异、体重或速度差异、愉快和失落情绪唤醒的感官感知都与许多不同事件相关,从而成为广泛适用的隐喻载体,如“X 是向上的”、“X 是温暖”和“X是接近”。Glucksberg,Keysar 和McGlone(1992)认为,隐喻建立了一个上位范畴,载体被分配到该范畴,可以在该概念域中得到最佳解释。隐喻载体激活了一组与框架和主题交互的感知模拟器,使得只与语境相关的模拟器保持激活状态。在使用“认知空间”隐喻时,话题“定位”在概念域的特定区域。对于频繁使用的隐喻,如“运动”、“冲突”和“约束”,可能对链接到这些模拟器的对象和事件组成的“范畴”加以描述才会行之有效。

“清晰的隐喻表达要么不可理解,要么被不同人以独特方式理解。”(Keysar &Bly,1999)许多表达方式看似是隐喻,但很难理解。对一个又高又瘦的人说:“你喝了好久的水。”对老人通常怒火中烧地斥责:“你这个老笨蛋。”还有一些老旧的表达听起来像是隐喻,但字面表达却合情合理:“我估计离这里大约有四个小时的车程。”在这类可以解释为隐喻的表达式中,包括Lakoff 和Johnson(1980)的概念隐喻(“我和我妹妹很亲近”、“他发高烧”)在内的许多隐喻都无需解释,甚至通常不被视为隐喻。但也有一些隐喻是字面性的(“玫瑰花开了”)或者稀松平常的表达(“外面是一片丛林”或“我想让你来干涉我”)。

3.3 CLST 中的隐喻图式

隐喻是一种体验,与其他任何体验一样,对某个或某类隐喻的反复体验可能形成一个隐喻图式,它激活了一系列感知模拟器,包括与解释过程相关的内省模拟器和由于反复接触而建立起来的情感模拟器。隐喻有某种天生倾向(Gibbs Jr.,2006;Mandler,2004),隐喻图式在基本层面上可能与其他语言图式紧密联系。在任何情况下,被识别为隐喻的表达都会激活感知模拟器,它与先前激活的工作记忆中的内容交互并独立于主题或载体。由此看来,隐喻性语言本身可能构成一个意义场,它包括概念性、不透明性、文学性、陈腐性、形式性和民间性等多个维度。因此,即使隐喻根本得不到解释,或者被不同听者以截然不同方式加以解释(Keysar & Bly,1999),它们也可能激活一组相似的感知模拟器,从而达到交际互动的目的。

Lakoff 和Johnson 对隐喻下的定义模糊且不完整:“以一种事物体验另一种事物。”两位学者并未言明这种体验到底意味着什么。确切地讲,隐喻是否通过抑制与语境无关的模拟器,激活与载体相关的语境模拟器,并将其与主题联系起来,改变概念主题的体验方式。在许多情况下,隐喻的力量基于这样的事实,即载体的“定义”属性与主题无关,而与“定义”相关的感知模拟器也因与语境无关而被抑制,只激活“次要”属性,即那些表达信息发出者所经历的思想或感觉的细微差别的属性,在接收者的工作记忆中被激活。这个唯一被激活的属性使这些“次要”属性经过更多的认知处理,与主题的关联性紧密相连。

隐喻与语言须臾难离。所有语言会在激活与语境一致且相关的模拟器的同时抑制其他与语境不一致且不相关的模拟器。极端隐喻My wife is an anchor.(“我的妻子是一个锚”)抑制所有普通的、主要的、定义性模拟器,而某些隐喻只抑制部分“定义性”模拟器(beanpole,finger lakes)。当“次要”“非定义性”模拟器和“主要”“定义性”模拟器被激活的频率相同时,隐喻就会“词汇化”。当隐喻不能激活多个模拟器时,它就会失去激活能力,像其他短语一样就变成“死喻”。

CLST 认为,与概念相关的单词和短语激活的感知模拟器可分为主要和次要模拟器(Ritchie,2007:10)。通常遇到一个词时,若干与规约指称相关联的主要感知模拟器被激活。一系列更普遍的、次级感觉运动、情感、内省和本体感觉模拟器被激活并产生了概念连接:在“战争”中,模拟器激活了恐惧、愤怒、放纵、血腥和火药味等概念,同时还强激活了生理唤醒、激烈竞争,不愿接受失败,并致力于“事业”的概念。当战争以及与战争相关的术语被用作隐喻载体时,主要感知模拟器被抑制,使得与语境相关的次要感知模拟器与工作记忆的内容建立联系,尤其只与隐喻主题相联系。那些更一般的感觉运动、情感、内省和本体感知模拟器也在次级的、更分散的、更弱的神经网络中激活,并建立起与许多相关概念之间的联系。普遍的挫败感、抵触感和无助感与诸如“监狱”、“手铐”、“盲道”、“道德规则”和“契约义务”的概念域联系在一起。普遍生理上的兴奋、激烈的竞争则和不愿意接受失败与“战争”、“体育竞赛”、“商业谈判”和“辩论”相联系。因此,当人同时经历强烈的知觉、本体感知和情感模拟时,一个或多个与模拟器特定组合相关的概念也将被激活,产生替代主观体验并与语言隐喻相关的概念隐喻,向他人传递经验。

以上这种普遍性的激活驱动了隐喻的生成,该过程受语境因素的影响或制约,这和其他被激活的模拟器也受交际习惯的影响是一个道理。它们的运作凸显了各种概念,具有即时可及性(Giora,2003)。当几个概念在抑制和选择过程之后仍然活跃时(如“战争”、“体育竞赛”和“扑克”),个体就要在其他相关次级模拟器与要传达的意思相匹配为基础上从候选隐喻载体进行修辞选择。

对《海景》以及Danziger 和Miller 关于伊拉克的漫画的分析表明,诗歌艺术、卡通艺术以及其他艺术可能通过选择并置图像和隐喻,激活可预测的认知语境,进一步激活一系列丰富的感知模拟器,这种激活将相互增强,而不是相互抵消或削弱。孙毅和唐萍(2021:19)提出,适当的特殊概念是在一系列视觉图片所指物中搜索并调整概念信息而成的。通常情况下,每行、每幅图像、每个隐喻都会为下行的效果做准备,从而改变认知语境,并强化先前引入的被抑制或弱激活的模拟器的激活。诗人和其他艺术家可能有一种特殊天赋,他们可以预测——元模拟——读者和观众的反应,它是由特定图像和隐喻激活的感知模拟,并通过精心选择的图像和隐喻序列来控制这些模拟。以感知模拟器为基础的艺术理论关注并强调感知模拟器的复杂性和丰富性及其间的交互方式。

CLST 也有助于解释“为何一个简单隐喻词汇的‘翻译版本’基本不能涵盖隐喻丰富的内涵和‘意义’”。这是因为“直译”总是激活部分次要模拟器并使之上升为主要模拟器,而忽略了大部分的本体感觉和情感联系。“我的律师专心致志,坚持不懈地追求自己的目标”也许能和My lawyer is a shark.(“我的律师是一条鲨鱼”)的核心概念吻合,但却无法同时激活恐怖、尊重、对暴力的期待或无助等重要因素,而这些正是由“鲨鱼”激活的。隐喻大致是由相反过程驱动的:当人们遇到一个词或短语时,他们知觉的、本体的和内省的模拟被激活,引发多种联想。语境作为已激活的模拟器和框架会抑制无关的联系,包括许多情况下的主要概念模拟器以及无关的次级模拟器,并根据显著性提高相关的激活水平。在新奇隐喻中,无关联想被抑制之后,情感、本体感觉和感觉运动模拟器就会激活。在部分词汇化的情况下(“你让我退到了角落里”),次要的、部分词汇化的概念(在没有选择余地的情况下)可能会保持激活状态,同时伴随着沮丧、怨恨和焦虑等情绪。语境在这一过程中的作用不容小觑,因为语境决定了说者对隐喻载体的选择和听者对隐喻载体的理解。Ritchie(2009b:254)也指出,如果说者为该隐喻提供了拓展的故事语境或听者参与度(level of involvement)很高,那么就不仅是听者加工隐喻表达的浅层意义被激活,更容易激活的是他们的经验模拟。然而,Sperber 和Wilson(1986)及Clark(1996)分别提出的形式上的“语境搜索”或“共同点计算”假设通常无此需要。因为当隐喻表达出现在会话中时,相关语境知识就被激活。当其并非隐喻或不能立即被解释时,普通人的交流就显得多余,因为听者不希望也常不愿花精力去理解。因此,在一般性交际中,语境或共同点是完全或几近自动化的,理所当然是背景的一部分。

当理论家和研究人员研究其并未参与的对话,或是在任何会话语境之外出现的短语(因为隐喻常现于理论话语中)时,语境和共同点不能被视为理所当然,必须予以明确分析。共同认知环境、共同基础和相似概念是交际理论家关注的问题,但不一定为交际者的实际认知过程或交际所需。普通人有时需要研究共性,以及其他占用哲学家、社会科学家时间,引起他们注意的问题,但这只在出于某种原因而进行无意义的交流时才会发生。

四、结语

自1980 年《我们赖以生存的隐喻》付梓发表以来,学界已经目睹隐喻研究发生彻底的认知转向。以CMT 为代表的经典认知隐喻理论饱受诟病的是其无法为从源域到靶域的单向系统映射找到切实而连贯的实验证据,很难解释类似“映射贫乏”及“映射不对称”问题(孙毅,2021a:21)。人们一方面对于隐喻在日常交际中的普遍存在和核心价值深信不疑,另一方面对于其如何运作并起作用的确切方式一知半解、将信将疑。

图像、符号、单词和短语激活其他单词和短语及一系列其他感知模拟器的链接。这些模拟包括对感觉运动体验、身体内部条件、情绪和内省体验(思想和观点)的模拟。其中一些链接是主要的,是识别过程的一部分,我们将一种感知与识别它的模式联系起来,包括语言和其他交流行为的各种感知行为激活概念以及感知模拟器集群,但由于每个概念都可能激活一系列与其他概念和感知模拟器的链接,这些链接大大超越了工作记忆的承载能力,因此,其实际上从未被完全激活。与认知语境不一致或无关的模拟器,即当前激活的框架和模式将被抑制;那些既与框架一致又与语境相关的模拟器由于对当前认知背景有影响仍被激活。如果语言是隐喻性的,常被认作主要的感知模拟器被抑制由于框架不兼容或语境无关,而与语境相关的次要关联在工作记忆中被激活。它们既与“话题”模拟器交互,也常与工作记忆的其他内容交互,添加、增强或削弱活跃图式与各种其他图式和感知模拟器间的联系。简言之,在隐喻语言中,许多通常被认为是主要或决定性的属性和关联将被抑制,只留下与语境相关的次要属性、关联、情绪和感觉。

CLST 秉承CMT 的一些基本假设,但其进一步阐明和扩展了概念隐喻理论的核心思想。CMT 的隐喻解释原则并不能描述所有隐喻或解释所有隐喻。而CLST 中对肌肉激活与感知相关的神经过程的模拟能够解释所有认知过程。显然,从解释范围上,CLST 更占优势。而且,CMT 假设隐喻理解过程中会激活与靶域相关的所有认知图式。但CLST 却表明只有那些与其当前语境相关的感知模拟器才会被激活,而与语境无关的感知模拟器会受到抑制。而且大脑的神经突触的激活过程总是激活一系列次要模拟器集并将其链接到主题,而抑制那些主要的感知模拟器。由此可见,CLST 相较于CMT 的笼统认知处理,更加精细透明。而且其所应用的感知模拟在更深层次的理解中起着重要作用。CLST 能够利用意义场扼要地解释复杂隐喻,极大简化了隐喻的处理过程,不啻为概念隐喻理论的一大进步。语境决定我们的思维如何被隐喻地建构(孙毅,2021b:39),未来研究应在此基础上进一步细化语境因素在概念加工过程中的运作方式,更紧密地将概念隐喻和语境因素进行有机融合。