纸寿千年

——从『麻皮藤竹』到『云蓝知白』

何汉杰

中国艺术研究院

1933年,考古学家黄文弼先生在新疆罗布泊汉烽燧遗址首次发现一片麻纸,同时发现的还有汉宣帝黄龙元年(公元前49)的木简,由此推测“此纸亦为西汉故物也”。这之后,学者们在新疆、陕西、甘肃等地先后多次发现西汉时期制造的麻纸,它们以发现地点被命名为“金关纸”“中颜纸”“马圈湾纸”“悬泉置纸”等。考古发掘让我们对造纸历史的认识不断深入,并将这一认识的上限停留在西汉早期,也许再难有更惊人的发现,因为纸毕竟是有寿命的,目前我们知道纸的寿命可以有两千年。如今,电子化设备大有取纸而代之的趋势,纸变得极为普及而又日显珍贵,于纸而言,无疑迎来了大变革的时代。此时,我们不妨回向历史,去看看承载巨大文化使命的纸及造纸术的两千年。

先秦纸前时代的刻写材料

纸不仅可以作为写画的载体,还可以作为遮覆、包装的材料。《汉书·外戚传》中写汉成帝皇后赵飞燕要毒死为成帝所幸的宫女曹宫时说:“武发箧中有裹药二枚,赫蹏书……”颜师古注引应劭的说法“赫蹏,薄小纸也”,有人认为这里是用纸裹药。但纸之所以在社会发展中扮演着如此重要的作用,主要在于它在魏晋以后逐渐成为主要的书写材料,担负着文化传承的重任。

在纸诞生之前,人们是如何记录历史、传承文化的呢?在文字还没有发明之前,存在一个口耳相传、结绳记事的时期;文字发明之后,人们便开始依托文字来记录和传递信息。《周易·系辞下》说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”我国目前已知最早成系统的文字是契刻于龟甲、牛骨的甲骨文,之后有镂铸于钟鼎彝器的金文,再之后有书写于缣帛、简牍的各系战国文字及镌刻于石鼓、石碑的篆籀文。“书写是几千年中华文明得以传承不断的重要方式,甲骨文、金文和典册文是中国早期文献的三种主要书写形态。它们运用不同的书写工具,有不同的书写方式,承担着不同的文化功能,也有各自不同的发展历史,在中华文化史上各自具有独特价值。”就写刻工具而言,在纸诞生至成为主要书写材料之前,契于甲骨、镂于钟鼎、书于竹帛作为三种主流方式,构成上古文化传承的重要途径。

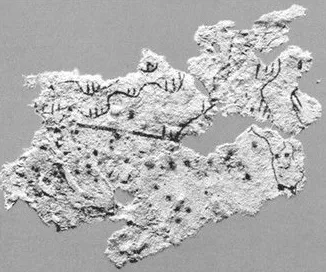

所谓契于甲骨,是在削磨平滑的龟腹甲、牛肩胛骨上,钻或凿一些孔,再用火烤有孔处,使甲骨上出现纵横粗细不同的裂纹,据此判定凶吉,并用刀将结果以文字刻在裂纹附近。自1899年金石学家王懿荣发现甲骨文之后,据统计目前共出土甲骨154600 多片,这些甲骨上刻有的单字约4500 个,迄今已释读出的字约有2000 个,殷商历史便在这些甲骨上的文字中逐渐明晰起来。所谓镂于钟鼎,是在距今约四千年前的商周时期,用铜、锡合金冶铸青铜器的技术得到很大提升,青铜的使用涵盖日常用具到兵器、礼器,人们将家族名称、铸鼎缘由、历史事件等内容铸于青铜器尤其是钟、鼎之上,形成铭文。这些铭文字数多少不一,少则两三字,多则三四百字,较著名的有毛公鼎、散氏盘等,其中何尊因铭文中有“宅兹中国”四字,首次出现“中国”的称呼而受到人们的重视。所谓书于竹帛,是在简牍和缣帛上书写。简牍是竹简和木牍,木牍是将木头断劈、刮削做成能够书写的木板;竹简的制作稍微繁琐,是将竹子截成一定长度的竹筒,然后剖成竹片,再用火烤杀青,即汗简,这样竹片就变得易写而不易遭虫蛀,可以用于书写了,书写时如果出错,还可以拿小刀刮去一层再写。战国和汉代的简牍尺寸有一定的制度,战国简牍一般高有2.4尺、1.2 尺和0.8 尺三种,汉代简牍一般高有2.0 尺、1.5 尺、1.0 尺及0.5 尺四种。缣帛得益于中国发达的纺织业,最迟在春秋时期已经用于写画了,它轻便好用,可以随意裁剪,是高质量的书写材料。现在流传下来的先秦典籍,最初多是写在简帛上的,今天我们还能见到很多出土或市场上流传而来的简帛文献,如长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》《战国策》,长沙陈家大山战国楚墓出土的《龙凤人物图》,入藏清华大学的战国楚竹简,都对当下的学术研究产生了深刻的影响。

相比于甲骨和青铜的刻镂,用简帛写字以记事,显然要方便经济得多,但是简帛也有各自的缺点,简牍每片写字不多,连缀成册,体积庞大;缣帛质优却价高,有人通过换算得出一匹(2.2×40 汉尺)缣相当于六石(720 斤)米的价格,非一般人能够承受得起。但毕竟简帛已经能够作为承载文化经典的材料而大量存在了。

甲骨文(殷商武丁时期)

这便是纸诞生之前,刻写材料的基本情况。甲骨、青铜、竹帛作为书写载体的文化功能随着历史的发展而变化,文化再向前发展,只有更为方便经济的书写材料,才能够满足文化发展传播的需求。这在某种程度上构成造纸术诞生的文化内因。

两汉纸的发明与造纸术的兴起

要讨论纸的发明,我们就先要对“纸”的概念有一个比较明确的认识。《说文解字》说“纸,絮一苫也”,“絮,敝绵也”,《说文解字注》说“凡絮必丝为之,古无今之木绵也”,又说“絮一 也。各本讹笘,今正。

下曰,潎絮箦也。潎下曰,于水中击絮也”。按照这种观点可知,最初纸的原料是丝,制作纸的工具是草席竹帘一类的工具,纸即铺在草席竹帘一类工具上的一层丝絮。然而有学者对段玉裁的解释提出了异议,通过考察《说文解字》中“糸”部字的含义,指出“‘絮字子部’中确有麻的义项”,“敝绵既由拆解旧衣、旧纺织品而得,则丝麻兼有,不独为丝絮也”。这种考察对我们理解早期纸和造纸的历史很有启发,即从文字上来说,在许慎及之前更早的时代,纸的材料不仅有丝还有麻。一般认为纺织术启发了造纸术,漂丝之后,粘连在草席竹帘上的丝絮交织堆积成一层丝絮片,自然形成“丝絮纸”,这种“丝絮纸”原料贵、产量少,于是有人想到拆解破旧纺织物,以获得与丝同样细腻但价格低廉、产量较大的麻絮,就有了“麻絮纸”,于是丝、麻都成为了“絮纸”的材料,当然这些都还不是严格意义上的纸。

漂洗败絮敝绵的历史可以追溯到更早的春秋战国时期。《越绝书》中写伍子胥自楚奔吴时,“至溧阳界中,见一女子击絮于濑水之中”,这大约是公元前6世纪至公元前5世纪的事。《庄子·逍遥游》中有:“宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼絖为事。”其中,“洴澼絖”便指的是漂絮,这大约是公元前3世纪及以前的事。之后《史记·淮阴侯列传》中有:“信钓于城下,诸母漂,有一母见信饥,饭信,竟漂数十日。”这大约是公元前3世纪后期的事。由此可见,漂絮是春秋战国时期十分常见的情形,这就为纸的诞生提供了良好的社会生产基础。

具备了这样的社会条件,那么,造纸究竟是什么时候开始的呢?这个问题在一千多年前已经开始讨论了,潘吉星先生将关于造纸术起源时间的不同意见分为三派:一派“以曹魏时张揖(190—245 在世)和刘宋人范晔(379—445)为代表,认为纸是东汉时的宦官蔡伦(63—121)于元兴元年(105)所发明”;一派“以唐代人张怀瓘(686—758 在世)和宋代人史绳祖(1204—1278 在世)为代表,认为公元前2世纪西汉初即已有纸,蔡伦因而不是纸的发明者,而是改良者”;一派“明确指出在西汉时即已有植物纤维纸,而且以考古资料为依据,这是现代的西汉造纸说”。

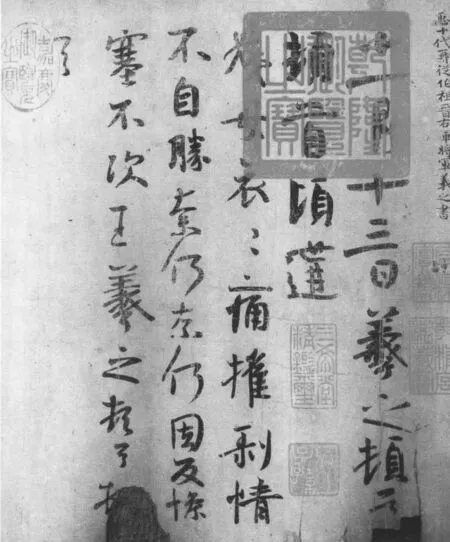

第三派现代“西汉造纸说”是对传统文献进行梳理,并对考古资料进行研究之后得出的结论,是具有科学依据的。传统文献的梳理自不待言,此处我们简单回顾一下关于纸的考古发掘和检测研究。1933年,考古学家黄文弼先生在奉国民政府教育部派遣去新疆考察时,在罗布淖尔汉代烽燧亭遗址第一次发掘出一片古纸,他在发掘报告中写道“麻纸:麻质,白色,作方块薄片,四周不完整。长约40 厘米,宽约100 厘米。质甚粗糙,不匀净,纸面尚存麻筋,盖为初造纸时所作,故不精细也”(其中“40 厘米”“100 厘米”系4.0 厘米、10.0 厘米的误排),最早做出了西汉已有植物纤维纸的论断。1942年秋,考古学家劳榦和石璋如两位先生在甘肃省额济纳河沿岸汉代居延地区清理瑞典人贝格曼发掘过的遗址时,在查科尔帖的烽燧下未掘过的土里挖出了一张已经揉成纸团的汉代纸,并指出纸埋入地下的年代要早于永元十年(98),比蔡伦造纸至少早了7年。20世纪50年代至90年代,先后有8 批蔡伦造纸之前的古纸出土。1957年,陕西省西安市区灞桥砖瓦厂工地,工人取土时发现了一座不晚于汉武帝时期的墓地,省博物馆考古人员程学华先生在调查清理文物时,发现在三弦钮青铜镜下粘有麻布,布下有数层粘在一起的纸,即后来闻名的“灞桥纸”,浅黄色,质地薄,表面有较多未松散的麻纤维束或双股细麻线头。1973年,甘肃省长城考古队在额济纳河东岸汉代肩水金关军事哨所遗址中清理出两片麻纸,即“金关纸”,其中一号纸已揉成团,白色,薄而匀;二号纸暗黄色,较粗糙,含麻筋、线头和麻布碎块。1978年,陕西省扶风县太白乡中颜村兴修水利时,发现一处汉代文化层建筑遗址,考古人员发现窖藏陶罐中的铜泡即圆帽铜钉中间填塞有古纸,即“中颜纸”,已揉成团,白色,柔韧,年代在汉宣帝(公元前73—前49年在位)到汉平帝(1—5年在位)之间。1979年10月,甘肃省长城联合调查组在敦煌西北95 公里处的马圈湾西汉屯戍遗址发掘出5 件8片麻纸,均已揉皱,颜色有黄有白,年代均在王莽时期(9—23)及以前,其中纸Ⅰ尺寸为32×20 厘米,四边清晰,是迄今所见最完整的一张汉纸。1986年6月至9月,甘肃考古学家在天水市放马滩一带汉文帝、景帝时期墓葬的棺内死者胸部发掘出一幅纸质地图,即“放马滩纸”,纸质薄而软,纸面平滑,出土时为黄色,上有黑线绘制的山、河、道路等。经分析化验,证明“放马滩纸”是质量较好的麻纸。1990年10月至12月,甘肃省文物考古研究所发掘悬泉置遗址时,发掘出3 块有字的麻纸,即“悬泉置纸”,均为浅黄色,质地较好。这些出土的麻纸时代分布在汉文帝、景帝到新莽各时期,纸上有地图、文字等内容,说明西汉麻纸并非个别偶然现象,而且早在汉初麻纸已经用于书写、绘图了。

放马滩地图(甘肃省博物馆藏)

考古发现证明了西汉纸的存在及用途,那么西汉纸是如何制造的呢?不少学者试图回答这个问题,但由于文献和实物稀少,很难有确切的结论。潘吉星先生提出了一种积极的观点:“西汉初期造纸术从一开始就首先用作新型书写材料,当然也可以作包装材料等用。”他还指出长安所在的关中地区是最早的造纸基地,所造出的较好的纸可以部分代替简帛用于书写,较次的纸可用于包装,到蔡伦造纸之前,生产规模已初步定型。王菊华等学者则认为西汉纸“是从漂絮、麻筋等到蔡侯纸的中间产物,工艺简单,质量粗糙,不能作为书写材料,可以视为纸的雏形或原始纸”。不管西汉时期制造的纸质量如何,出土的材料已经确证了造纸术在西汉时期已经有了相当的基础。

技术的革新,需要内在和外在两种驱动力,造纸术经过西汉、新莽及东汉前期的发展,已经积累了不少经验,在材料、技术上具备了相当的水平。经过300年左右的社会变革,纸在社会上的认可度也越来越高,从相关文献的记载看,王莽和汉光武帝应该都对用纸书写充满兴趣。汉和帝时,一个热心用纸的人物出现了,那便是东汉开国功臣邓禹的孙女邓绥,她于永元十四年(102)即皇后位,“是时,方国贡献,竞求珍丽之物,自后即位,悉令禁绝,岁时但供纸墨而已”。这位“德冠后庭”,兼通天文、算数的邓皇后后来成为邓太后,在位近20年,她对纸墨文化的推崇,自然会在社会上形成一种风气,间接推动了造纸术的发展。

一切似乎都准备好了,这时,一位官居尚方令的宦官走进了历史的视野,他就是蔡伦。《后汉书·宦者列传》用300 余字叙述了他的一生:

蔡伦字敬仲,桂阳人也。以永平末始给事宫掖,建初中,为小黄门。及和帝即位,转中常侍,豫参帷幄。

伦有才学,尽心敦慎,数犯严颜,匡弼得失。每至休沐,辄闭门绝宾,暴体田野。后加位尚方令。永元九年,监作秘剑及诸器械,莫不精工坚密,为后世法。

自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称“蔡侯纸”。

元初元年,邓太后以伦久宿卫,封为龙亭侯,邑三百户。后为长乐太仆。四年,帝以经传之文多不正定,乃选通儒谒者刘珍及博士良史诣东观,各雠校(汉)家法,令伦监典其事。

伦初受窦后讽旨,诬陷安帝祖母宋贵人。及太后崩,安帝始亲万机,敕使自致廷尉。伦耻受辱,乃沐浴整衣冠,饮药而死。国除。

其中说到蔡伦五项主要的事迹,一是“豫参帷幄”,二是“监作秘剑及诸器械”,三是造“蔡侯纸”,四是监典雠校经传之文,五是受辱饮药而死。我们可以把这五项事迹分成两组来看:一、四、五背后是一个宦官参与政治的沉浮人生轨迹,二、三是一个技艺精熟的良才作器、造纸名垂青史的功绩。蔡伦是湖南人,约生于汉明帝永平五年(63),永平末年(75)入宫为宦,汉章帝建初年间(76—84)为小黄门侍郎。这些经历都平平无奇,但是很快他被卷入了政治斗争的漩涡。汉章帝与宋贵人、梁贵人先后生子,且宋贵人之子刘庆被立为太子,而宋贵人生子当年被立为皇后的窦氏却无子,于是,一场后宫争斗就开始了。窦皇后设计诬陷宋贵人,又指使蔡伦“验实”,逼其自杀,继而废太子刘庆,接着夺梁贵人子刘肇为养子并立为太子,梁贵人亦死。章帝死后,窦皇后立养子为帝,自己则为皇太后,临朝听政。蔡伦因为有功于窦太后,被提拔为中常侍,并参与政事,因此就有了“豫参帷幄”的说法。窦太后死后,蔡伦又侍奉新主,获得了和帝皇后邓绥的信任,和帝死后,邓绥为太后,封蔡伦为龙亭侯,又加封长乐太仆,俸禄在九卿之上。在刘珍及五经博士奉汉安帝命校定经传之文时,安帝(实为邓太后)命蔡伦监管其事,蔡伦的宦官生涯达到顶峰。邓太后死后,身为废太子刘庆之子的汉安帝为祖母及父亲申冤,审讯查办蔡伦,命他自己到廷尉那里认罪。侍奉过五帝二后的蔡伦耻于受辱,便沐浴更衣,喝毒药而死。

宦官专权是东汉政治的症结,蔡伦早开这种恶劣风气,在政治上他值得称道的地方不多。但是无论从性情还是才能上,蔡伦确是一个优秀的手工艺人。永元九年(97),他监督制造皇室丧葬所用的刀剑和其他器械,做得精美坚固,被后世效法。可见他在手工艺上是尽心尽力且才能出众的。尤其在造纸技术上,他充分展现了自己的才能,首先开始用树皮、麻头、破布和鱼网造纸。关于蔡伦造纸,比《后汉书》撰写时间更早的《东观汉记》则说得更明白:“伦典上方,作纸,用故麻造者谓之麻纸,用木皮名榖纸,用故鱼网名网纸。”明确指出了蔡伦造纸在材料上的革新。蔡伦用破麻、鱼网造出平滑匀细的纸,用树皮即木本韧皮纤维造皮纸,改进了麻纸的制作技术,丰富了纸的制作原料。《太平御览》卷六〇五引《董巴记》说:“东京有蔡侯纸……木皮名榖纸。”可见,蔡伦造纸所用的树皮当是榖即楮木的皮,楮属桑科,是优秀的造纸原料。“皮纸的制成是重大技术创新,蔡伦是这一创新的倡导者。”蔡伦将自己造的纸献给和帝,和帝赞赏他的才能。自此天下人都用这种纸,并称其为“蔡侯纸”,可见这种纸的受欢迎程度。虞世南《北堂书钞·卷第一百四艺文部十》引比蔡伦稍晚的东汉学者崔瑗致友人葛龚的信说“今送《许子》十卷,贫不及素,但以纸耳”,可见当时纸的普及程度。

浸渍草木灰水设备(潘吉星绘)

蔡伦在造纸原料上的革新是显而易见的,那么他造纸的流程是什么样的呢?目前研究造纸术的论著,在谈到蔡伦或东汉造纸技术时,多根据后代文献与相关传说予以合理想象,试图还原蔡伦造纸的技术。此处引述两种较为常见的说法,作为简单的介绍。潘吉星先生总结东汉麻纸的基本制造过程为:“(1)浸湿麻料→(2)切碎→(3)洗涤→(4)草木水浸料→(5)蒸煮→(6)洗涤→(7)舂捣→(8)洗涤→(9)再舂捣→(10)洗涤→(11)配浆料并搅拌→(12)抄造→(13)干燥→(14)揭纸。”王菊华等学者归纳蔡伦及其工匠们造纸的工艺流程为:“1.沤洗2.切剉3.浆灰4.煮料5.漂洗6.舂捣7.打槽加纸药(或不加纸药)8.抄纸9.干燥。”二者的结论虽然在具体细节上存在差异,但大的流程基本是一致的,都要经过洗浸、切料、浸料、煮料、舂捣、抄纸、干燥等步骤。其中,抄造是一个至关重要的步骤。李晓岑先生认为,抄纸法是蔡伦系的造纸法。经过实地调查各地造纸法之后,他指出:“典型的抄纸法是纸料放在水槽里成浆后,只使用一个帘模,用帘模把槽中的纸浆抄出来后,置放在旁边的平台上滤水,当平台上的湿纸积累到一定的程度后,就可使用造纸作坊中的木架式榨具进行压榨。”而在这之外,还存在另一个系统即浇纸法,起源于西汉:“浇纸法是用固定式帘模,纸料放到或纸浆浇到帘模的上面,而固定式帘模则是平放在水面上的,一帘一纸配合进行浇纸。造纸时要准备很多固定式帘模。”抄纸法需要加纸药,而浇纸法则不用,这构成了两种方法的根本不同。另一个重要的问题即纸药,所谓纸药即从植物中提取的滑汁,加入纸浆可以使纤维均匀悬浮,防止沉淀。至于东汉造纸是否用纸药,目前缺乏文献资料,尚无定论。

造纸术的改进大大提升了纸的整体质量和数量,而手工艺精品往往来自能够精细掌握这种技术的人的巧思。汉灵帝时期,山东东莱出现了一位书法家兼造纸专家左伯,王菊华等学者通过分析苏易简《文房四谱·卷四纸谱》中所载萧子良答王僧虔书中的“子邑之纸,研妙辉光,仲将之墨,一点如漆”之语,认为研即是砑,是磨光的意思,左伯所造纸的表面经过研光,具有光泽,首创纸面加工技术。

魏晋南北朝造纸术的创新与纸的应用

魏晋南北朝去汉未远,造纸术承袭东汉麻纸技术而来,但从蔡伦造纸到东晋末年的300年中,造纸技术取得了明显的进步,通过检验分析,发现魏晋南北朝的麻纸与汉代的麻纸相比,白度更高,表面更平滑,结构更紧密,纸质更细薄,所以经常与纸打交道的文人,表现出了对纸的热情,西晋武帝时任尚书右丞的傅咸作《纸赋》道:

盖世有质文,则治有损益。故礼随时变,而器与事易。既作契以代绳兮,又造纸以当策。犹纯俭之从宜,亦惟变而是适。夫其为物,厥美可珍,廉方有则,体絜性贞。含章蕴藻,实好斯文。取彼之弊,以为此新。揽之则舒,舍之则卷。可屈可伸,能幽能显。若乃六亲乖方,离群索居。鳞鸿附便,援笔飞书。写情于万里,精思于一隅。

赋中显然是把纸当作一种新生事物来赞颂,先摆出礼随时变、器与事易的与时俱进的道理,然后从纸的形态、色泽、性状、重量等方面来赞美纸的方洁轻便,可见当时士人对纸的积极态度。

魏和西晋时期,人们书写还是以简帛为主,纸作为一种新兴材料,还不能够取彼而代之,但纸的优势正在逐步凸显。从西北地区出土的这一时期的实物来看,以永嘉年间(307—312)为分界线,之前木简和麻纸均有出土,之后木简少见,几乎都是纸本文书。所以潘吉星先生提出以永嘉年间为分界线,这之后纸在书写材料中就占据了压倒性的优势。1907年,斯坦因在敦煌附近的长城烽燧发掘出9 封永嘉年间用粟特文写成的书信,也可以证明这一时期纸的普及程度。

纸的大量使用必然得益于造纸技术的发展。那么,魏晋南北朝时期造纸术有哪些新的发展呢?

首先是造纸新材料的运用。楮皮在东汉被用于造纸,到魏晋南北朝时期,随着晋室南迁,在长江流域的南方地区迅速发展,《毛诗正义》引吴陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》说:“(榖)幽州人为(谓)之榖桑,荆杨人谓之榖,中州人谓之楮,……今江南人绩其皮以为布,又捣以为纸,谓之榖皮纸。”这说明江南本来就有用楮皮造纸的传统,南迁的造纸工匠则更加强了这种技术。北方应该也有楮皮造纸的传统,贾思勰《齐民要术·种榖楮第四十八》详细叙述了种植楮树和斫剥树皮的技术。其中说到“自能造纸,其利又多”,说明在6世纪以前,北方就有了为造纸而专门种植楮树的情形。两晋时期,浙江嵊县剡溪开创了用藤皮造纸的先河。《初学记·卷二十一文部》引述时在浙江任职的范宁的话“土纸不可以作文书,皆令用藤角纸”,所谓藤角纸即藤纸。以藤造纸的原理是易于理解的,藤皮纤维可以像麻一样用作纺织,“古人看来从实践中摸索出一条科学规律:凡可用于纺织目的的一切植物纤维都可用于造纸”。

此外,这一时期还有竹纸、苔纸、蚕茧纸的说法。造竹纸需要将竹杆腐蚀、捣烂,取茎杆纤维,工序十分复杂。在唐前文献中没有关于竹纸的记载,南宋赵希鹄《洞天清录·古翰墨真迹辨》中说:“若二王真迹,多是会稽竖纹竹纸。”有学者据此通过旁证,认为魏晋时期已经造出了较好的竹纸。日本大泽忍对日本现存南朝梁写经纸进行检测,认为纸张原料中含有竹纤维,为竹浆和树皮浆的混合。秃氏佑祥在大泽忍的基础上,经过分析,认为南朝宋、齐、梁间,已经将竹子作为造纸的主要原料了。目前文献和实物的分析不能很好地对应起来,竹纸的起始时间还有待考证。苔纸即晋人王嘉《拾遗记·卷九》所说“后人言陟里与侧理相乱。南人以海苔为纸,其理纵横邪侧,因以为名”中的“侧理”。目前对苔纸的研究,学者多从实践出发,想利用苔来实际造纸验证苔纸的可靠性。潘吉星先生按照《拾遗记》做模拟实验,结果造不出适用的纸,但当他以麻料、皮料和竹料为基本原料制浆,再掺入少量藓水苔,制成的纸表面有不规则的青绿色纹理,与《拾遗记》所说相符。因此,他认为:“古书所说的侧理纸、陟厘纸、苔纸,实即后世的发笺。”随着技术的发展,已经有人造出了海苔纸、青苔纸,所以有学者也据此认为侧理纸就是苔纸。实践的验证,对认识魏晋南北朝造纸的原料确有助益,但技术验证是一种应然之理,不是必然之理,我们不妨两存其说。蚕茧纸往往与《兰亭集序》帖联系在一起,《事类赋·卷十五什物部》引《世说新语》说“王羲之书《兰亭序》用蚕茧纸、鼠须笔,遒媚劲健,绝代更无”,之后谈到这个问题便都有这种说法。关于“蚕茧纸”有几种主要的理解,或是具有蚕茧光泽的纸,或是纸的原料中杂有丝织品,或是作为收取蚕种之用的纸。王菊华、李玉华两位先生曾鉴定明代蚕茧纸全为楮皮所制,为我们理解蚕茧纸提供了思路。

其次,造纸技术也在这一时期得到革新。施胶、涂布、染纸成为新兴的造纸技术。研究魏晋南北朝造纸技术主要还是依赖对这一时期实物纸的分析。研究者主要分析的对象来自两个渠道,一是敦煌石室所藏的写本,二是吐鲁番和敦煌出土的纸质文书等。通过科学分析,发现国家图书馆藏西凉建初十二年(416)写本《律藏初分》所用纸的麻料纤维纸浆中含有淀粉糊剂,显微镜下可见分散的淀粉粒子;浙江图书馆藏北魏时期《大智度论经》写本所用纸的纸面有淀粉胶及粒状淀粉颜料;出土的前凉建兴三十六年(348)文书、北凉承平五年(447)文书残片、《三国志·孙权传》抄本残片等,纸面都有一层淀粉糊和矿物白粉涂料。这说明用淀粉糊给纸施胶在当时是一种普遍的处理方法,施胶可以分为两种:一是将植物淀粉糊剂掺入纸浆搅匀,再捞纸,这是纸内施胶;二是将施胶剂用刷子均匀地逐张刷在纸面上,再用光滑的石头砑光,即表面施胶,这种比较费工费时。纸内施胶是让纸浆吸附胶质,使得相邻的纤维结合得更紧密,提高纸张的密度和强度;表面施胶让淀粉的粒状物堵塞纤维的空隙,从而改善纸表面的强度。

用淀粉糊施胶确实让纸更平滑,强度也更大,但是随之带来的问题是纸的抗蛀性不好,纸张比较脆。为了解决这些问题,一项新的技术诞生了,即表面涂布。涂布是将白色胶凝材料通常是矿物质粉,用胶粘剂涂刷在纸的表面。一般的工序是先碾料,将白色凝胶材料碾成细粉;然后将细粉与水调和并加入适量胶粘剂,搅拌成涂布液;再铺纸,可以多张叠放,也可以单张铺开;之后用板刷或排笔蘸涂布液顺着同一方向均匀地刷在纸面上;最后用细腻平滑的石头压磨纸面,做出平滑细腻的纸。纸经过这样的处理之后,质地紧密、洁白光滑、吃墨效果好,成为了适宜书写的佳纸。1965年新疆吐鲁番出土的《三国志》东晋写本,就用的是麻料涂布加工纸,至今墨色光亮如新。

施胶、涂布解决的是纸的质地问题,而染纸则让纸的色彩丰富起来,增加了纸的美感。染色技术在西周时期已经有了较大发展,《尚书·益稷》有“以五采彰施于五色”,染纸在汉代也已经开始了,《广韵》引东汉刘熙《释名》解释“潢”为“染书也”,即染纸的意思。魏晋南北朝时期染纸中染潢纸和五色纸最为著名。染潢纸的染料是黄檗的树皮,贾思勰《齐民要术·卷三》中“染潢及治书法”说“人浸蘗熟,即弃滓直用纯汁,费而无益。蘗熟后,漉滓捣而煮之,布囊压讫,复捣煮之,凡三捣三煮,添和纯汁者,其省四倍,又弥明浄”,可见是煮檗为汁,用来染潢;还有学者认为染潢是将黄檗树皮晒到半干,压平,刮去粗皮,洗净晒干碾粉,再用来染色。黄檗染料色黄、味苦、气微香,敦煌石室写经纸中有大量黄纸经卷即具有这三方面的特征。黄檗染料的特殊气味还具有防蛀的效果。染潢纸的书写又可以分为先写后潢和先潢后写两种,从现存实物来看,以先潢后写者居多。五色纸在这一时期受到一些统治者的重视,《初学记·卷二十一文部》引《桓玄伪事》说:“诏命平准作青、赤、缥、绿、桃花纸,使极精,令速作之。”即桓玄命令平准令丞尽快做出青、红、淡蓝、绿、粉各色纸。染红纸一般用红花,染蓝纸一般用靛蓝,其他颜色以红黄蓝调配得之。

技术的革新必然带来产量的增加和价格的降低,于是纸的各种功能也逐渐被开发出来。这一时期,纸首先用作书写绘画,书籍写本、官府文书、文人书信、民间契约均可以纸为之;王羲之、王献之那样的大书法家的行草书也得益于幅面较大、表面光滑、吃墨性好的纸。纸还在日常生活中扮演着多种角色,比如至少始于北魏时期人们用皮纸刷桐油制伞,魏晋时期人们还用纸来做剪纸、纸花。另外,北齐开国皇帝高洋迫害北魏宗室元氏一族,曾令拓跋黄头与囚犯乘纸鸢飞行。这件事被英国科学史家李约瑟认为在航空史上具有特殊意义,且不说这件事本身的残酷,其中纸鸢可载人飞行,可见此时纸应用的广泛。

隋唐五代造纸术的大发展与纸的新变

造纸术经过魏晋南北朝的发展已经基本定型。隋唐五代时期,造纸材料和技术上不断有翻新,再加上外部文化环境的繁荣,促成了造纸术的大发展。纸的加工技术也逐渐成熟,出现了很多历史上久负盛名的名纸名笺。

隋唐五代造纸术的大发展,与繁盛的文化环境密切相关。科举考试和印刷术的诞生、发展极大促进了造纸术的发展。隋唐统一全国,以科举制代替九品中正制,在社会上形成了一股读书之风,与科举相关的书籍数量大增,在一定程度上促进了造纸行业的发展。唐代中叶印刷术产生,到晚唐时民间商业印书行为已经非常发达,印刷代替手写,大大提高了书籍制作的效率,自然对纸张的需求也会随之增大。“这一时期的主要造纸生产集中地有长安、洛阳……兰州、沙洲(甘肃敦煌)……江宁(今南京)、扬州(江苏六合)……广州……宣州(安徽宣城)……泉州(福建泉州)等36 处,分属今陕西、河南、北京、山西、甘肃、山东、新疆、江苏、湖南、湖北、广东、四川、浙江、安徽、江西、西藏及福建17 个省、市、自治区。”可见当时造纸业的繁荣景象。

那么,这一时期造纸技术有哪些发展呢?在原料上,两种比较重要的材料得到了很好的利用,一是皮纸制造技术的发展,原料来源扩大;二是竹纸开始兴起,一种新的材料加入造纸的行列。魏晋南北朝时期已经有了楮皮纸的生产,唐代皮纸原料扩大到桑科、瑞香科、樟科、锦葵科、防己科和豆科等木本植物。制造皮纸的原料外面有一层青皮,不易去掉,需要沤制,并用石碾、木槌或手等剥离青皮层,然后才能像麻料一样造纸。有人认为竹纸在晋代就出现了,但缺乏足够的证据,关于竹纸最早的记载是从唐朝开始的,唐翰林学士李肇《唐国史补·卷下》说:“纸则有越之剡藤、苔笺,蜀之麻面屑末滑石金花长麻鱼子十色笺,扬之六合笺,韶之竹笺,蒲之白薄重抄、临川之滑薄。”其中说到“韶之竹笺”即今天广东省韶关市的“竹笺”。目前我们还能见到北宋时期的竹纸实物。竹纸的开发在造纸术的历史上可谓革命性的突破,何以这样说呢?因为此前造纸都是用植物的茎皮纤维,而竹纸用的则是竹子的茎杆纤维,茎皮纤维容易加工,而茎杆纤维的加工则需要较高的技术水平,直接启发了木浆纸的制作。

在形制上,从考古和文献的记载中,我们发现这一时期有很多纸厚度变薄,帘纹变细,尺幅变大,甚至在晚唐五代时期出现了长二丈、宽一丈的巨幅纸。苏易简《文房四谱·卷四纸谱》说:“江南伪主李氏,常较举人毕,放榜日给会府纸一张,可长二丈、阔一丈,厚如缯帛数重。”这些形制上的特征都寓示着隋唐五代造纸技术的发展。在技术上,这一时期最为重要的突破是纸药的应用和施胶技术的革新。我们知道造纸时,抄出的纸需要一张张叠放,工匠要在纸半湿半干时再将纸一张张揭开烘干,厚纸在这个揭开的过程中不易破损,而薄纸在揭开的过程中就容易出现破损的现象,于是一种新的添加剂“纸药”出现了,所谓“纸药”,又叫滑水,即从植物中提取黏液掺入纸浆中,增加湿纸的润滑性和韧性,使揭纸过程变得简单起来。魏晋南北朝时期有将淀粉糊掺入纸浆中造纸的技术,不过淀粉糊的效果与植物黏液相比,还有较大的差别。这一时期所用的“纸药”,有地衣黏液以及黄蜀葵黏液等。经过科学分析,人们在斯坦因发掘的唐代文书上发现了从地衣中提取的胶黏物。南宋周密《癸辛杂识·续集卷下》中有“凡撩纸,必用黄蜀葵梗叶,新捣方可以撩。无则占粘不可以揭”,有学者据此推测黄蜀葵在更早的时候已经被用作“纸药”的原料了。施胶技术在魏晋南北朝时期已经取得突破,所用材料为淀粉。淀粉施胶在技术上是一种突破,不过也有缺点,那就是容易皱。于是,造纸工人想到了一种代替淀粉的东西,即动物胶。最为常见的明胶就是用动物的皮、骨、筋等沸煮得到的一种无色可溶于热水的胶。“纸药”尤其是动物胶的运用是造纸技术的重要革新,使得唐五代的纸在质量上大大提升,出现了很多名品纸,如硬黄纸、薛涛笺、澄心堂纸等。

唐代有一种经过施蜡的黄纸,比一般的纸要硬而且光滑,称为“硬黄”。宋赵希鹄《洞天清录·古翰墨真迹辨》说:“硬黄纸,唐人用以书经,染以黄蘖,取其辟蠹,以其纸加浆,泽莹而滑,故善书者多取以作字。”硬黄纸在文人中影响很大,在诗中成为良纸的代名词,如宋苏轼《次韵秦观秀才见赠》有“新诗说尽万物情,硬黄小字临《黄庭》”,陆游《北窗闲咏》有“古琴百衲弹清散,名帖双钩榻硬黄”的句子。硬黄纸质地厚实,寿命长,留存下来很多历经千年却如新作的实物。其中藏于辽宁省博物馆的著名的《万岁通天帖》王羲之书法唐摹本,用的便是硬黄纸。与硬黄笺相对应的还有白蜡笺。

中唐时期的女诗人薛涛,父亲为官死于任上,寡母将她养大成人,住在成都东南的百花溪即浣花溪旁,有诗名在外,唐朝中期名臣、诗人韦皋出镇蜀地21年,常召她侍酒赋诗。从韦皋到李德裕,历11 任镇蜀大员,薛涛出入幕府,都以诗歌受到知遇,可见她在当时的声名。薛涛喜欢做小诗,嫌已有的笺纸纸幅太大,于是特制了一种宽高尺寸都小的皮质笺纸,以芙蓉花或菊科的红花将它们染成桃红色至猩红色,并用来写诗与元稹、白居易、杜牧、刘禹锡等诗人唱和,于是这种笺纸闻名京内外,人称“薛涛笺”。元稹有诗曰:“长教碧玉藏深处,总向红笺写自随。”描述的便是薛涛用红笺纸写诗的情形。

《万岁通天帖》之王羲之《姨母帖》(唐摹本)(辽宁省博物馆藏)

五代时期,南唐创立者李昪节度金陵时闲居、读书、办公的场所名澄心堂,到后主李煜时,因喜爱诗词、书法,命官局监造佳纸,并以居所澄心堂命名。这种纸供御用或颁赐群臣,所以外面很少能见到。到南唐灭亡后主被俘,所藏的数千幅澄心堂纸流出,在北宋文人官吏之间往来,前后影响长达近百年。北宋文人多有诗句题咏,如经史学家刘敞《澄心堂纸》诗小序说:“去年得澄心堂纸,甚惜之。”诗曰:“当时百金售一幅,澄心堂中千万轴。……流落人间无万一,我从故府得百枚。”可见此纸在当时人心中的地位。欧阳修曾从刘敞那里得到过澄心堂纸十枚,他的《和刘原父澄心纸》诗曰:“君从何处得此纸,纯坚莹腻卷百枚。”欧阳修又将纸分赠梅尧臣二枚,梅尧臣有诗《永叔寄澄心堂纸二幅》云:“滑如春冰密如茧,把玩惊喜心徘徊。”宋敏求也得到数百枚澄心堂纸,并赠梅尧臣百枚,梅尧臣有诗《答宋学士次道寄澄心堂纸百幅》云:“焙干坚滑若铺玉,一幅百钱曾不疑。”梅尧臣曾将纸样赠给歙州官员潘夙,潘夙组织人进行仿制,获得成功。刘、欧、梅、宋等是当时官场的显达、文坛的翘楚,由他们对待澄心堂纸的态度,便可明白澄心堂纸的魅力。从文献的描述中可知,此纸纸面极为洁白,表面平滑如玉,纸质坚韧。造纸的原料有说是桑皮,有说是楮皮。纸的产地,梅尧臣以为是新安,米芾以为是池州,总之是在安徽一带。自潘夙始,历代都有仿制澄心堂纸者。

宋元明清造纸术的成熟与纸的繁盛

在隋唐五代时期,造纸术的关键技术问题基本上已经解决,到了宋元及以后,技术上的改进多是在这一基础上的局部调整和完善。这一时期出现了很多关于造纸技术的重要论著,如苏易简的《文房四谱·纸谱》、蔡襄的《文房杂评》、米芾的《书史》《评纸帖》、陈槱的《负暄野录·论纸品》、袁说友的《笺纸谱》及鲜于枢的《纸笺谱》等,从不同方面对造纸的技术和纸的品种进行了记录和品评。宋元时期,皮纸与竹纸由于技术的进步、原料的易得而成为主要纸类,麻纸则因原料问题逐渐没落。明代是造纸术的集大成阶段,宋应星在《天工开物·杀青》中对竹纸和皮纸的工艺技术进行了系统总结,并附有生产示意图,至此,造纸术从生产到理论都臻于完善。清代“康、乾时江南用圆网造纸机原理制成圆筒侧理纸,是了不起的重大创举。这可说是世界最早的机制纸先驱,但此势头没有普遍发展下去,只昙花一现”。而工业革命则带来了此前造纸技术一直落后的西方国家的反超,荷兰人发明了机械打浆机、法国人发明了长网造纸机,之后又有化学木浆造纸技术,廉价的机制洋纸冲击着传统手工纸。这种机制纸属于工业化的产物,在满足日常快捷的书写印刷方面发挥着重要的作用,但在逐渐向无纸化发展的今天,传统手工纸作为人类的文化遗产,又迎来了新的发展契机。

宋元时期,长期处于垄断地位的麻纸开始衰落,唐代十分兴盛的藤纸产量大减,质地更好、用途更广、原料易得的皮纸一时间成为了造纸界的宠儿,长盛至今。这一时期,纸最重要的应用途径是写画、印刷,士人群体是纸最主要的使用者。无论是日常的书写还是书画作品的创作,他们都对纸的质量有着更高的要求,品质优良的皮纸自然脱颖而出。在书画方面,承袭晋唐韵味的苏、黄、米、蔡四家注重意蕴的呈现,在点画和用墨上都有独特的追求,苏轼字的朴厚气质、浓墨风韵非有吃墨良好的皮纸难以表现,米芾《蜀素帖》在丝绸织品上的书写也极力追求平滑流畅的书写感觉,元代山水画的写意风格、笔墨情趣也只有皮纸能更好地呈现出来。宋元时期,大众读物的印刷多用便宜的竹纸,追求品质的书籍的印刷和手稿则多用皮纸,如南宋中期刊刻的《昌黎先生集》用白色桑皮纸,南宋吉州刻《文苑英华》用楮皮纸,司马光《资治通鉴》的稿本也用皮纸。

明清时期,皮纸的制作延续宋元的制法继续发展。明朝内府设官纸局,主管造纸和印刷宝钞。明宣德年间,宣宗朱瞻基对造纸很重视,曾监督和支持官纸局生产名贵的宫笺,统称“宣德宫笺”。宫笺均以优质的桑皮为原料,分薄纸和厚纸两种,厚纸可以一揭而成三张。其中有以泥金描绘各种图案的细密洒金笺、用靛蓝染青并砑光的瓷青笺、用羊脑和顶烟墨作染料涂纸并砑成缎纹的羊脑笺,以及质地洁白素雅的素馨笺。这之外,安徽泾县宣纸因仿宣德纸,工艺改进,成为皮纸中十分著名的一种。《新唐书·地理志》中有“宣州宣城郡,望。土贡:银、铜器、绮、白纻、丝头红毯、兔褐、簟、纸、笔、署预、黄连、碌青”,可见在唐朝,宣州纸就已经作为贡品,其品质不言而喻。泾县宣纸开始纯用青檀皮,后因产量激增,青檀林木供应困难,原料减少,于是人们在其中掺入一定量的楮皮或稻草,减少青檀皮的消耗,降低成本。根据檀皮的不同比例,宣纸分为不同的品质,以稻草为主要原料的宣纸叫棉料宣,其中檀皮最多占30%;檀皮占40%左右的是绵连宣;檀皮占60%左右的称为净皮宣;檀皮占80%左右的就是特净宣了,价格不菲。

关于皮纸的制作流程,明代陆容《菽园杂记》,汪舜民编纂弘治《徽州府志·物产》,王宗沐修、陆万垓补《江西省大志》,宋应星《天工开物·杀青》等有详略不同的记载。皮纸的制作技术较为繁琐,此处我们不妨引其中叙述较为简略、所述流程较为完整的《菽园杂记》中的记载,一窥大略:

衢之常山、开化等县人,以造纸为业。其造法,采楮皮蒸过,擘去粗质,糁石灰,浸渍三宿,蹂之使熟。去灰又浸水七日。复蒸之,濯去泥沙,曝晒经旬,舂烂,水漂,入胡桃藤等药,以竹丝帘承之。俟其凝结,掀置白上,以火干之。白者,以砖板制为案卓状,圬以石灰,而厝火其下也。

其中将楮皮纸的制作分为剥楮皮、蒸煮、捶磨去外皮、用石灰水浸渍、揉搓干净、洗去石灰、沤制七天、再蒸煮、洗去泥沙、暴晒十多天、捣烂、用水漂洗并放入纸槽、加入胡桃藤汁液制作的纸药、用竹帘捞纸、凝固压水、放在用石灰刷过的砖面上用火烘干等步骤。其他皮纸的制作流程也大致如此。

宋元时期另一种重要的纸是竹纸,竹纸在唐朝时已经出现,但是产量不大,并没有引起人们足够的重视,直到北宋,竹纸才真正发展起来。《东坡志林》中说:“今人以竹为纸。”苏易简《文房四谱·卷四纸谱》中说:“今江浙间有以嫩竹为纸。如作密书,无人敢拆发之,盖随手便裂,不复粘也。”南宋施宿《会稽志·物产志》中说:“今独竹纸名天下,他方效之,莫能仿佛,遂淹藤纸矣。”陈槱《负暄野录·卷下》中说:“今越之竹纸甲于他处……吴人取越竹以梅天水淋眼,令稍干,反复硾之,使浮茸去尽,筋骨莹澈,是谓春膏。其色如蜡,若以佳墨作字,其光可鉴。故吴笺近出,而遂与蜀产抗衡。”由此可见,北宋到南宋的一二百年间,竹纸的制作技术有较大的进步,从易碎裂发展到可以跟藤纸、蜀麻纸相抗衡。位列书法“宋四家”的米芾很喜欢用竹纸写字,他在《书史》中形容:“予尝硾越竹,光滑如金板。”故宫博物院所藏他的《珊瑚帖》即以会稽竹纸写成。

明清时期,竹纸的产区不断扩大,制造技术不断改进,品种增加、纸质提升,迎来了一个大发展期。从明代到清末,福建、江西、浙江、四川、湖南、台湾等南方各省产竹子的地区都成为竹纸的重要产区。福建发展出熟料法造竹纸,所谓熟料法就是先把浸泡冲洗的竹子捶打成丝,然后用竹丝造纸,用这种方法制成的竹纸色泽洁白,质地上佳,其中明后期到清前期所造连史纸,是竹纸中的名品。其他品种如采用日光漂白的贡川纸类、未经日光漂白的毛边纸类、富阳产元日庙祭时写祭文的熟料元书纸类,以及用于包装的表芯纸类等。明代藏书家毛晋好用竹纸印书,曾到江西大量订购质量上乘、纸质厚实的竹纸,并于纸边上钤“毛”篆字章,毛边纸因此名声大噪。

关于竹纸的制作流程,明代科学家宋应星《天工开物》记载了明代福建的竹纸技术,清人严如熤《三省边防备览》记载了陕南的竹纸技术,清人黄兴三《造纸说》记载了浙江的竹纸技术。其中,《天工开物·杀青》篇较早地对竹纸的制造技术进行了详尽的论述,文中说:

凡造竹纸,事出南方,而闽省独专其盛。当笋生之后,看视山窝深浅,其竹以将生枝叶者为上料。节届芒种则登山砍伐。截断五、七尺长,就于本山开塘一口,注水其中漂浸。恐塘水有涸时,则用竹枧通引,不断瀑流注入。浸至百日之外,加工槌洗,洗去粗壳与青皮(是名杀青)。其中竹穰形同苎麻样。用上好石灰化汁涂浆,入楻桶下煮,火以八日八夜为率。

凡煮竹,下锅用径四尺者,锅上泥与石灰捏弦,高阔如广中煮盐牢盆样,中可载水十余石。上盖楻桶,其围丈五尺,其径四尺余,盖定受煮,八日已足。歇火一日,揭楻取出竹麻,入清水漂塘之内洗净。其塘底面、四维皆用木板合缝砌完,以防污泥(造粗纸者,不须为此)。洗净,用柴灰浆过,再入釜中,其中按平,平铺稻草灰寸许。桶内水滚沸,即取出别桶之中,仍以灰汁淋下。倘水冷,烧滚再淋。如是十余日,自然臭烂。取出入臼受舂(山国皆有水碓)。舂至形同泥面,倾入槽内。

凡抄纸槽,上合方斗,尺寸阔狭,槽视帘,帘视纸。竹麻已成,槽内清水浸浮其面三寸许,入纸药水汁于其中,(形同桃竹叶,方语无定名)则水干自成洁白。

这段话详尽地叙述了砍竹、截竹、漂浸、捶洗去青皮、涂石灰浆、煮料、再漂洗、用柴灰浆、再煮、淋灰汁、舂捣成竹浆、装入纸槽、加入纸药等一系列制作过程。这之后的抄纸、焙纸,工序与麻纸差别不大,此处不再引述。根据不同的用途,竹纸的制作方法也略有不同,如制作粗质的火纸、糙纸,抄纸之后不必烘焙,只需太阳晒干即可;制作精细的柬纸,则要用细竹料厚质荡成,柬纸用白矾水染过,上红花汁,可以做成红色吉柬。

[法]蒋友仁《中华造纸艺术画谱》中的造竹纸图(之砞滥竹子)

与竹纸原理相类,唐代或者北宋已经开始以稻麦的茎秆制造稻麦草纸,我国稻麦种植范围广,产量大,稻草、麦秆多,用以造纸,成本低廉。但是稻麦茎秆属于短纤维植物原料,所造出来的纸呈黄色,质地脆薄,不堪写画。不过用作包装、火纸,或者丧葬纸钱,则可大大节省成本。

这一时期的名纸名笺,宋时有与唐代“薛涛笺”齐名的“谢公笺”,为北宋富阳人谢景初所制,他曾在四川为官,很可能受到“薛涛笺”的影响,他所制笺纸有深红、粉红、杏红、明黄、深青、浅青、深绿、浅绿、铜绿、浅云十种颜色,比薛涛笺只有一种红色要丰富得多。唐代的“硬黄”“硬白”蜡笺在宋代发展成黄、白蜡经笺,其中金粟山藏笺制作精良,纸质较厚,表面平滑,名气特大,到清朝还有流传。宋元人还喜欢在染好的纸上或砑上人物花鸟,或撒上金箔碎片,或用泥金画出云、龙凤纹,明丽典雅,富于情致。这一时期,还出现了很多仿制的名纸,如宋、元、清都曾仿制澄心堂纸,各有特色;明代曾仿制薛涛笺和金粟山藏经纸。清代康熙皇帝还亲自设计梅花玉版笺,以精细皮纸涂白上蜡,再用银泥画冰裂纹,接缝处缀以梅花,右下角钤花边朱文“梅花玉版笺”印,质地坚滑,纸面典雅,宜写大字。

清乾隆年间仿明仁殿画金如意云纹粉蜡纸(故宫博物院藏)

结语

造纸术在发明之后,陆续向外传播到世界各地,影响着世界文化的发展。造纸术首先在汉文化圈的周边国家传播,汉末、魏晋之际,传到越南;魏晋南北朝时,传到朝鲜,当地开始主要生产麻纸,后来有了楮皮纸和桑皮纸;之后通过朝鲜传到日本,日本人以独特的原料和方法制造出了具有日本文化特色的和纸。沿着“丝绸之路”,造纸术又在唐代传入中亚及阿拉伯世界,并随着阿拉伯世界的扩张传入北非。欧洲的造纸术由阿拉伯传入,12世纪时,西班牙便可以自行造纸了。之后,法国、意大利、德国、荷兰、英国、俄国等先后开始造纸。“至17世纪,欧洲主要国家均有了自己的造纸业。”从具体影响来看,造纸术的传播确实对人类文明起到了巨大的促进作用。

精工细作加上悉心庋藏,纸的保存时间可以很长,故有“纸寿千年”的说法,诚然,我们现在依然能够看到两千多年前的汉代残纸,一千多年前的写经书画纸,八九百年前的宋版书纸,自此以下,历史予我们的馈赠无数,在这些历史的遗珍中我们看到华夏文化的脉络,看到古代人民的智慧,看到士、商对文化的热忱,看到农、工对淳美的追求,那些从麻皮藤竹演化而来的“云蓝知白”,千年不朽,滋养着一个民族的心灵。

注释:

[1][汉]班固撰,[唐]颜师古注:《汉书》,中华书局1962年版,第3991—3992 页。

[2][25][32][清]阮元校刻:《十三经注疏》,中华书局1980年版,第87 页,第433 页,第141 页。

[3]赵敏俐:《中国早期书写的三种形态》,《中国社会科学》2018年第2 期。

[4][汉]许慎撰,[宋]徐铉校定:《说文解字》,中华书局2013年版,第277 页。

[5][清]段玉裁:《说文解字注》,中华书局2013年版,第666 页。

[6]王旭东:《从〈说文解字〉看东汉以前的纸与造纸》,《图书馆杂志》2020年第6 期。

[7]李步嘉校释:《越绝书校释》,中华书局2013年版,第18 页。

[8][清]郭庆藩撰,王孝鱼点校:《庄子集释》,中华书局1961年,第37 页。

[9][汉]司马迁撰,[南朝宋 ]裴骃集解,[唐 ]司马贞索隐,[唐 ]张守节正义 :《史记》,中华书局1982年版,第2609 页。

[10][13][18][20][27][30][35][44]潘吉星:《中国造纸史》,上海人民出版社2009年版,第52—53 页,第93—94 页,第109 页,第129 页,第149 页,第152 页,第196 页,第406 页。

[11]转引自潘吉星:《中国造纸史》,上海人民出版社2009年版,第54 页。

[12]以上考古分析参照潘吉星:《中国造纸史》,上海人民出版社2009年版,第54—65 页。

[14][21]王菊华等著:《中国古代造纸工程技术史》,山西教育出版社2006年版,第79 页,第98—99 页。

[15][16][南朝宋]范晔撰,[唐]李贤等注:《后汉书》,中华书局1965年版,第421 页,第2513—2514 页。

[17][汉]刘珍等撰,吴树平校注:《东观汉记校注》,中州古籍出版社1987年版,第816 页。

[19]虞世南:《北堂书钞》,清光绪十四年万卷堂刻本。

[22][23]李晓岑:《浇纸法与抄纸法——中国大陆保存的两种不同造纸技术体系》,《自然辩证法通讯》2011年第5 期。

[24][清]严可均辑,王玉、张雁、吴福祥审订:《全上古三代秦汉三国六朝文》,商务印书馆1999年版,第531 页。

[26][34][唐]徐坚:《初学记》,清光绪孔氏三十三万卷堂本。

[28][39][宋]赵希鹄:《洞天清录》,清海山仙馆丛书本。

[29][东晋]王嘉:《拾遗记》,明汉魏丛书本。

[31][宋]吴淑:《事类赋》,宋绍兴十六年刻本。

[33][北朝]贾思勰:《齐民要术》,中华书局2015年版,第366 页。

[36][唐]李肇:《唐国史补》,明津逮秘书本。

[37][47][宋]苏易简:《文房四谱》,清十万卷楼丛书本。

[38][宋]周密:《癸辛杂识》,清文渊阁四库全书本。

[40][宋]刘敞:《公是集·卷十七》,清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本。

[41][宋]欧阳修撰,李逸安点校:《欧阳修全集》,中华书局2001年版,第90 页。

[42][43][宋]梅尧臣撰,朱东润编年校注:《梅尧臣集编年校注》,上海古籍出版社1980年版,第156 页,第335 页。

[45][宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》,中华书局1975年版,第1066 页。

[46][明]陆容:《菽园杂记》,中华书局1985年版,第157 页。

[48][宋]施宿:《会稽志》,清文渊阁四库全书本。

[49][宋]陈槱:《负暄野录》,清知不足斋丛书本。

[50][宋]米芾:《书史》,明刻百川学海本。

[51][明]宋应星撰,潘吉星译注:《天工开物译注》,上海古籍出版社2016年版,第243—245 页。

[52]汪前进:《中国造纸术的发明及传播》,《光明日报》2018年1月15日第14 版。