“南海一号”:中国水下考古之巨作

赵敏哲 夏千惠

水下考古学是考古学的一门分支学科,是陆地田野考古向水域的延伸。它以人类水下文化遗产为研究对象,对淹没于江河湖海的古代遗迹和遗物进行调查、勘测和发掘,将考古学所特有的观点和研究方法作为认识问题的手段,并使其发挥应有的作用。

“南海一号”是中国水下考古发展的标志之一,它的发现与中国水下考古的发展密切相关。

1987年8月,广州打捞局与英国海洋探测打捞公司合作,在广东南海川山群岛附近搜寻一艘东印度公司沉船时,意外发现了一艘古代沉船并打捞出一批珍贵文物。起初这艘沉船被命名为“川山群岛海域宋元沉船”。两年后的11月,中日联合“中国南海沉船水下考古调查队”成立。该调查队在对沉船遗址进行综合性的实地调查、鉴定后,判定沉船年代为宋元时期,该沉船遗址最终被命名为“南海一号”。2000年以后,“南海一号”水下考古进行了4次大规模的水下探摸和局部试掘工作。通过这几次试掘,考古工作者们较为全面地了解了沉船的规模、堆积情况、保存状况和文物分布情况,为全面发掘积累了宝贵的经验。

在充满未知的水下世界,考古工作人员是如何开展作业的呢?

潜水技术是必备条件。自携式潜水是现代潜水技术中的主要潜水方式,也是水下考古的主要方式。潜水员通过携带呼吸气体下潜来保证水下的自由活动,这种方式作业范围广,并能和许多科学仪器或设备配合使用。

水下考古所用的物探设备,主要包括多波束水下声呐、浅地层剖面仪、海底扫描声呐、短基线系统、水下机器人(ROV)等。将这些设备吊挂在船舷上,探头下放至水中,勘探船只在行进的同时就可以实时了解海底结构,并对海底地形进行三维成像,可以对海底情况有较直观与全面的分析,便于在大范围内广泛探测、发现水下文物遗存。

“南海一号”沉船上的货物分别来自我国宋代南方地区著名窑系——景德镇青白瓷系、龙泉青瓷系和福建地区与外销瓷密切相关的诸多窑口,此外还有金器、银器、锡器、铁器、铜钱、漆器、动物骨骼、植物果实等丰富品种。受沉船环境所限,若采用传统水下考古方法,会对文物造成难以估计的破坏,并会损失很多珍贵的考古信息。因此当时采用的整体打捞方案是:将沉船船体和船载文物与其周围泥沙,按照原状固定在特殊的钢制沉箱内,将分散易碎的文物一体化,一次性吊浮起运,然后迁移到专门建造的海上丝绸之路博物馆中进行科学的发掘。

“南海一号”于2007年12月整体打捞出水,移驻广东海上丝绸之路博物馆,展开水下文物“原址保护”。

水下考古中潜水员工作现场(图片来源:广东海上丝绸之路博物馆)

静静躺在“水晶宫”里的“南海一号”开创了世界水下考古工作方式的先河,其发掘全过程向公众开放和演示。广东海上丝绸之路博物馆将水下考古与陆上考古相结合,一部分考古工作在水下完成后,再把探方里的水抽干,变成田野考古。这种直观的方式更有利于展示,同时在必要时也可以慢慢地再把海水灌至原来的水位,恢复水下考古的状态。

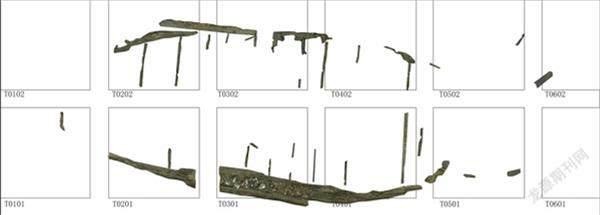

2014年春季发掘遗址正射投影图

遗址平面图(船舷、隔舱)

基于“南海一号”的特殊性,需要进行保护的范畴包括两部分:船体本身和船上的文物。文物本身的价值毋庸置疑,而“南海一号”是一个流动的文化载体,它包含着大量的信息。保护“南海一号”对研究海上丝绸之路的历史、造船史、陶瓷史、航海史等具有十分重要的价值。

要尽量细化发掘方案,制订应变的措施。“南海一号”沉船本身的价值非常重要,但光照、海水盐度、水温、承载平台等因素的变化,都有可能对沉船产生很大影响,因此要提前购置化学材料、加固材料和微生物防治材料,确保沉船打捞和文物保护的万无一失。

“南海一號”整体打捞

要对船体本身进行物理化学方面的保护,尤其是船体的保湿与防霉。在“南海一号”遗址上层发现了上百吨的凝结物,此类由海洋生物、铁锈、难溶性盐等形成的凝结物还包裹着大量文物,因此要妥善处理,对其进行整体保护。可能存在的问题主要有两个,一是凝结物可能很坚硬,没办法用简单的冲刷处理好;二是凝结物由多种成分组成,不同的文物需要不同的保护方式。因此只能进行初步的整体保护。

沉船打捞的时间与进博物馆的时间要衔接好,打捞上来的文物应尽快运送到博物馆,其间不可耽误。在这个过程中比较重要的两个步骤是文物脱盐和一些基本修复。

1.文物脱盐

由于文物受海水长期浸泡会含有大量盐分,通常的脱盐方法是采用去离子水浸泡,这一脱盐过程需要很长时间才能完成。一般的做法是:对于出水的珍贵文物,经长期浸泡完成全部脱盐处理,待情况稳定后,方可向公众展示。

实验室陶瓷器文物现场脱盐(图片来源:广东海上丝绸之路博物馆)

脱盐后的陶瓷器文物(图片来源:广东海上丝绸之路博物馆)

2.修复

陶瓷器在脱盐之后,就可以对破损或缺失的部分进行补配修复,可采用石膏补配、树脂补配、瓷配瓷修配、环氧树脂补配、瓷片补配、软陶补配等方式。

受海水侵蚀的铜器会产生局部甚至整体腐蚀,腐蚀严重处甚至会发黑变细。首先使用超声洁牙机对铜器表面进行除锈清洗,然后采用去离子水浸泡脱盐,最后使用热风枪加热烘干,并在表面做缓蚀与封护处理。

除了保护常规文物,也要对进入博物馆的“南海一号”船体进行保护。船体要保证定期消毒,长期监控环境,净化水质。由于船体沉没海底长达800多年,移上岸后微观和宏观环境都发生了很大的变化,如在水下,每10米会增加一个大气压力,“南海一号”承受着相当于14倍的大气压力,因此在将它顺利打捞上岸后,要尽量维持与之前在水中相同的温度和湿度,减少外部环境改变对船体的影响。这也是对水下遗产保护更为慎重的做法。

2020年5月5日,南宋沉船水下考古发掘项目获评“2019年度全国十大考古新发现”。2021年10月,它又入选为“百年百大考古发现”。“南海一号”的成功打捞和保护是中国水下考古事业的里程碑。

·最后来回答上一期笔者留下的小问题,文物保护能提高文物的价值吗?

文物的价值包括历史价值、艺术价值和科学价值。具体到每一件文物,不一定同时具有三个方面的价值,但至少具有其中一方面,否则就不属于文物。通过保护文物可以提高文物的观赏性(如我们上面提到的将残损的文物补全、对受腐蚀的文物进行除锈等),但文物本身蕴含的内在信息不会发生改变,更不会因保护而“升值”。文物价值是客观存在的,但我们对文物价值的认识会不断深化。

“水晶宫”:位于广东海上丝绸之路博物馆中。该博物馆是亚洲地区唯一具备如此大型水下陈列设备的博物馆。博物馆由五个椭圆形建筑构成,其中之一是“水晶宫”。“水晶宫”通体由玻璃建造,“南海一號”就陈列在这里。船体保存在一个巨大的水箱中,水质、水温和水体环境均与当初发现沉船的水域保持一致。