《中欧全面投资协定》中的国家间争端解决机制:内容、特点与影响

张生 马燕飞

在国际投资仲裁制度产生以前,外国投资者与东道国政府之间的投资争端通常都会依据东道国政府的国内救济途径解决,在国际法层面,也不存在允许外国投资者直接针对东道国启动争端解决程序的机制;只有在少数情况下,外资保护会引发投资者母国提起的外交保护。在投资协定产生以前,有关外资保护的国际法都或多或少与外交保护有关。作为一种国家间争端解决方式,外交保护虽然可以更好地确保投资者利益获得保护,但它也容易被滥用,成为强国干预弱国的工具。特别是在19世纪和20世纪早期,发达国家常常通过外交保护维护本国国民在弱小的发展中国家的“商事利益”。

“二战”后,国际法的一个发展趋势就是国家的“退出”,这一特征在国际投资法领域体现得更加明显。随着国际投资协定的产生与发展,国际投资仲裁机制成为外国投资者维护自身权益的主要途径。虽然双边投资协定中同时也规定了国家间仲裁机制,但它在实践中鲜有应用,相比较而言,国际投资仲裁机制却频繁被使用。不过随着投资仲裁案件数量的增长,投资仲裁机制的弊端也逐渐显现。如今改革国际投资仲裁机制已经成为共识,国家间争端解决(SSDS)机制重新获得重视。

在这样的背景下,本文结合CAI中的国家间争端解决机制展开论述,首先梳理在国际投资法下国家间争端解决机制的历史发展;接着详细介绍CAI中的国家间争端解决机制,并分析其特点和影响;最后,结合有关案例指出国家间争端解决机制虽然能够在一定程度上体现缔约国对于国际投资争端解决机制的控制与平衡,但我国也应注意避免国家间争端解决机制的“政治化”。

一、投资法视角下国家间争端解决机制的发展

在外资保护的国际法的不同发展阶段,国家间争端解决机制也发挥着不同的作用。概括起来,在国际投资法领域,国家间争端解决机制主要经历了以下四个阶段的发展:

(一)外交保护

作为一种传统的解决一国国民与另一国之间的争端的方式,外交保护有着较为丰富的国家实践。常设国际法院在希腊诉英国的马夫罗马蒂斯巴勒斯坦特许权案中确认了外交保护的习惯国际法地位。在该案中,常设国际法院指出:当一国国民因另一国违反国际法的行为受到伤害并且无法通过普通渠道获得救济时,其母国有权保护其国民。母国代表其诉诸外交行动或者国际司法程序,实际上是在维护自己的权利。①See Mavrommatis Palestine Concessions(Greece v.Britain),PCIJ Judgment of 30 August 1924,Series A,No.2,p.12.但外交保护并非一项国际法义务,一国有权根据自己的政治意愿决定是否要代表本国国民实施外交保护。②See Ben Juratowitch,The Relationship between Diplomatic Protection and Investment Treaties,23 ICSID Review 13(2008).这使得外交保护具有较大的不确定性,同时一国也没有国际法义务将通过外交保护所获得的补偿转交给受影响的国民。③See Ben Juratowitch,The Relationship between Diplomatic Protection and Investment Treaties,23 ICSID Review 14(2008).另一方面,外交保护也容易导致争端解决的“政治化”。国际法院法官内尔沃(Nervo)在巴塞罗那电车公司案中就曾指出:有关外交保护的历史充斥着滥用、非法干涉弱国的国内管辖权,甚至以行使保护权为名进行军事干预,以及通过实施制裁迫使一国政府作出赔偿。①参见张生:《国际投资条约体系下外交保护的空间》,《中外法学》2017年第4期,第1091页。也正是如此,随着国际法的发展,外交保护作为一种争端解决机制的功能在不断降低,这在国际投资法领域表现得尤为明显。随着国际投资仲裁机制的设立,外国投资者可以直接将其与东道国政府的争议提交仲裁机构审理,提起仲裁前不需要用尽东道国政府的当地救济,而且投资者一旦胜诉,可以直接获得东道国政府的补偿。国际法院在迪亚罗(Diallo)案中也指出:当前关于外资保护的国际法主要就体现为双边投资保护协定(BIT)、《解决国家与他国国民间投资争端公约》(以下称《ICSID公约》)等多边投资协定以及投资者与东道国政府所签订的投资合同。外交保护只有在不存在有效的投资协定或者投资协定不发挥作用等很少见的情况下,才能发挥功用。②See Diallo Case(Guinea v.Democratic Republic of Congo),Judgment,ICJReports 2007,p.582.

《ICSID公约》中明确了一旦外国投资者提起了仲裁请求,就排除了投资者母国同时提起外交保护的可能。《ICSID公约》第27条第1款明确指出:“缔约国对于其国民和另一缔约国根据本公约已同意交付或已交付仲裁的争端,不得给予外交保护或提出国际要求,除非该另一缔约国未能遵守和履行对此项争端所作出的裁决。”

(二)美国友好通商航海条约中的国家间争端解决机制

在BIT产生之前,发达国家之间的外资保护的国际条约主要体现为友好通商航海条约(FCN)。1794年的英美FCN,即杰伊条约中就已经包含了涉及征收财产争端的仲裁条款,在此后的1799年到1804年间,依据该条款作出的仲裁裁决就多达500多个。③See Mark Janis,An Introduction to International Law 92(Little Brown&Co.Law&Business 1988).不过,19世纪早期的美国FCN中大多并未纳入国家间争端解决的第三方程序,在争端发生后,战争成为解决争议的主要方式,而FCN则为缔约方提供宣战前的谈判途径。

19世纪末,美国开始承认并在商业条约中纳入第三方机制解决国家间争端。1891年美国与刚果的FCN规定,当事双方之间涉及条约条款的“有效性、解释、适用或执行”的任何未通过外交途径解决的争端将提交给仲裁庭,该决定对各方具有约束力。④See United States-Congo FCN,Article XIII.1899年海牙常设仲裁法院(PCA)成立后,美国签订了多项仲裁公约,同意无法通过外交途径解决的“具有法律性质或与条约解释有关”的争端可提交给PCA。⑤例如,美国与秘鲁于1908年签署的仲裁公约第1条规定:“两缔约方之间可能产生的法律性质的分歧,或与对现有条约的解释有关的分歧,若无法通过外交解决,则应提交根据1899年7月29日的公约在海牙设立的常设仲裁法院,以和平解决国际争端……”类似的规定还可见于美国与挪威、荷兰等于1908年签订的仲裁公约第1条。然而,两次世界大战期间,美国签订的FCN并未规定争端解决条款,也未包含战前的谈判规定,同时美国并未承认1921年成立的常设国际法院的强制管辖权。在这种情况下,争端当事方只有单独达成协议或相关争议受一般仲裁公约管辖时,争端才能通过仲裁等第三方程序解决。第二次世界大战结束后,美国在政策上普遍同意将具有约束力的第三方争端解决程序纳入FCN,并承认国际法院的管辖权,即当事方之间涉及条约解释或适用的任何争端,如果不能通过外交途径解决,应提交给国际法院,除非双方同意通过其他方式和平解决。①See Won-Mog Choi,The Present and Future of The Investor-State Dispute Settlement Paradigm,10 Journal of International Economic Law 731(2007).

(三)双边投资协定中的国家间争端解决机制

世界上第一个双边投资协定——德国—巴基斯坦BIT于1959年签订时,并不包含允许外国投资者直接提起国际投资仲裁的条款,但它明确规定了国家间争端解决机制。在争端解决条款设置上,现在的投资协定既包含了投资者—东道国争端解决(ISDS)机制,也包含了国家间争端解决(SSDS)机制。从二者的适用范围来看,SSDS机制适用于缔约方之间产生的关于投资条约“解释和适用”的争端,ISDS机制则适用于投资者和东道国之间产生的具体的投资争端。

参考美国2012年BIT范本,国家间争端解决条款一般表述为:缔约双方间任何关于本条约解释和(或)适用的争端,如果不能通过磋商或外交途径解决,可应一缔约方请求提交仲裁庭依据相关国际法规则作出具有拘束力的决议或裁决。一般来说,磋商或谈判是国家间仲裁的前置程序,只有通过磋商或谈判缔约双方仍未能达成协议,才能启动国家间仲裁程序。同时,BIT中也会规定相应的期限、仲裁员的任命、准据法、裁决的执行等一系列事项。实践中,缔约方运用BIT中国家间仲裁机制解决投资争议的案件较少,典型的有秘鲁诉智利案、意大利诉古巴案和厄瓜多尔诉美国案等。在国家间争端解决机制适用过程中,首先应满足适用该机制的前提条件,即存在法律争端。②参见朱明新:《“被遗忘”的机制:投资争端解决的国家-国家仲裁程序研究》,《国际法研究》2016年第5期,第113页。此外,国家间争端解决机制的适用范围是与条约解释和适用有关的争议,即缔约双方之间对条约相关条款的含义理解和解读的争议或者对相关条款在适用于一国采取的特定行为或措施时产生的争端。国家间仲裁程序的启动存在以下几种情形:第一,缔约双方对条约相关条款的解读存在异议,一国请求仲裁庭对该条款进行抽象解释,而并不要求另一国及其国民因该异议受到或可能受到实质性损害。第二,在条约适用上,外国投资者母国请求仲裁庭宣告东道国采取的措施或行为违反了条约义务,或东道国请求认定其采取的措施或行为未违反条约义务。第三,在外国投资者与东道国之间发生投资争端时,投资者母国行使对其国民的外交保护权,利用国家间仲裁程序向东道国提出诉求。

从表面上看,SSDS和ISDS两种机制的适用范围不同,适用主体各异,一般情况下两者是并行不悖的。即外国投资者与东道国之间的仲裁不妨碍国家与国家之间的争端解决。如中国—新加坡BIT(1985)第13条第12款规定:“当争议涉及本协议的解释或适用时,本条的规定(投资者—国家间争端)不应妨碍缔约方使用第14条规定的程序(缔约国之间的争端)。”加拿大—委内瑞拉BIT(1982)第7条第2款也存在同样的规定。但是,由于SSDS机制条文文本的宽泛性,加上ISDS机制在实践运用时通常涉及投资协定条款的解释和适用问题,因而两者存在一定的冲突或重合关系。比如,在2003年意大利诉古巴案中,意大利代表其16名本国投资者启动国家间争端解决机制,向古巴提出索赔。仲裁庭多数成员认为,如果外国投资者已经诉诸投资者—国家仲裁程序,意大利就不能再行使外交保护。然而在该案中,外国投资者没有提起任何国际索赔请求,仲裁庭因此认定意大利有权根据古巴—意大利BIT第10条通过国家间争端解决机制行使外交保护权。有时一国为了免除一项ISDS仲裁带来的不利影响,也会通过启动SSDS机制来暂停或推翻之前的仲裁。例如,在Lucchetti诉秘鲁案中,智利投资者对秘鲁提起ICSID仲裁后,秘鲁要求中止该仲裁程序,认为相关仲裁请求是智利和秘鲁之间的国家间争端。秘鲁根据秘鲁—智利BIT第8条提起了国家间争端解决机制,寻求对BIT第2条中适用于Lucchetti投资的时间限制作出解释。但是,秘鲁要求暂停仲裁程序的请求并未获得ICSID仲裁庭支持。此外,在厄瓜多尔诉美国案中,在美国投资者已经将争端诉至国际投资仲裁庭的情况下,厄瓜多尔也以条约解释为由针对美国启动国家间仲裁程序。虽然《ICSID公约》第27条排除了ISDS机制与SSDS机制的并用,但是该规定只适用于ICSID仲裁机制,而多数投资协定中并未规定两种机制只能择其一适用。①实践中的例外有,德国—波兰BIT(1989)第10条、中国—东盟FTA(2009)投资章节第14条第8款、《东盟全面投资协定》(2009)第34条第3款,这些协定条款都纳入了《ICSID公约》第27条的规定。

(四)ISDS改革背景下的国家间争端解决机制

近年来,随着投资仲裁案件数量的增长,国际投资仲裁机制暴露出诸多问题,如裁决不一致、仲裁成本过高、仲裁员缺乏独立性和公正性、仲裁程序缺乏透明度等。在此背景下,ISDS机制改革成为各国的共识。除了通过更改本国BIT范本来限制投资仲裁外,在双边和多边层面,一些国家选择终止、退出或修订原有的投资协定,如发展中国家玻利维亚、厄瓜多尔和委内瑞拉等先后退出《ICSID公约》,印度则在终止部分BITs的同时开展了BITs的重新谈判。ICSID于2016年启动第四次规则修订工作,重点关注仲裁员选任、程序透明度、仲裁费用等问题。2017年,联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)第三工作组在多边层面启动关于ISDS机制改革的工作,旨在讨论出各国都能接受的改革方案。

在这样的背景下,ISDS机制在BITs中的作用被削弱,甚至被放弃,SSDS机制则被赋予更大的作用。例如,美国与澳大利亚2004年签订的自由贸易协定的投资章节没有包含ISDS机制;澳大利亚和新西兰在加入CPTPP时通过互惠协定声明它们之间的投资不适用ISDS机制;①参见张生:《CPTPP投资争端解决机制的演进与中国的对策》,《国际经贸探索》2018年第12期,第96页。加拿大则拒绝美墨加协定(USMCA)中的ISDS机制。巴西对ISDS机制一直持消极态度,作为国际投资条约体系的“局外人”,②参见魏丹、唐妍彦:《从国际投资规则的旁观者到引领者——巴西CFIA模式研究》,《武大国际法评论》2019年第5期,第64页。虽然其在20世纪90年代签订了14个BIT,但都未获得批准。从2015年开始,截至目前,巴西已经与印度等13个国家签订了投资合作与便利化协定。与传统BIT相比,巴西推出的此类投资协定更加注重东道国的监管权,强调争端预防,并放弃了传统的ISDS机制,在争端未能通过争端预防机制的联合委员会解决时,缔约方可通过国家间仲裁机制解决争议。

二、《中欧全面投资协定》中国家间争端解决机制的内容

在国家间争端解决机制方面,CAI中共包含四种类型的解决方式,除了第五部分的国家间争端解决机制一般规定外,还特别在第四部分规定了关于投资与可持续发展争端的分歧处理机制;在第三部分第二节第8条第7款规定了关于补贴严重影响投资利益时缔约方应尽最大努力寻求解决方案的争端解决例外条款;在第六部分的机构设置条款中规定的关于紧急和重要事项的解决方式。总的来说,CAI的争端解决规则内容具体细致,而且在第五部分“争端解决”中还专门通过附件对国家间争端解决方式的程序规则作了详细的规定。

(一)SSDS机制的一般规定

CAI第五部分“争端解决”规定了国家间争端解决机制,第2条对该部分的适用范围作出了明确规定,即该部分适用于与协定条款的解释和适用有关的任何争端。根据第1条的规定,SSDS机制构建的目的不仅是解决争端,而是更加注重争端的避免和预防,从而为中欧双方达成争端解决方案提供便捷和高效的途径。在争端发生后,缔约双方即中欧双方应首先进行磋商,磋商可由缔约一方提起,缔约另一方在规定时间内答复。若缔约另一方未答复或双方未在相应时间内完成磋商,又或者经磋商未能达成一致的解决方案,此时缔约一方可申请成立仲裁专家组(具体流程见图1)。仲裁专家组的成立不需要缔约另一方的同意,只须将仲裁请求递交缔约另一方即可。

CAI规定了详细的仲裁规则,如仲裁专家组的组成、职能和职权范围,仲裁程序中止或终止的条件、适用法和解释规则,以及仲裁专家组临时报告和最终报告的作出、报告的执行和执行审查等;还规定了临时救济机制,即当被诉方不能履行最终报告、未发出履行通知,或仲裁庭认定其未履行、履行不符合规定时,仲裁申请方可请求通过谈判达成赔偿协议,若经谈判无法达成,则申请方可向被诉方发出拟中止义务的通知,或不请求谈判直接发出中止义务的通知。在仲裁程序中,该部分第19条还专门规定允许第三方参与,即缔约双方境内的自然人和法人均可通过提交法庭之友陈述表达利益诉求。此外,附件中还专门对SSDS机制的程序规则作了详细的规定。值得注意的是,《新加坡调解公约》生效后,国际社会越来越重视调解在解决国际投资争端中的作用,除了磋商和仲裁外,CAI也将调解作为解决中欧间争端的重要方式之一。调解具有充分的自愿性,在争端发生后,缔约双方可在任何时候自愿同意进行调解,从而达成解决方案。

图1《中欧全面投资协定》争端解决机制流程图(国家间争端解决)

此外,CAI第六部分“机构设置和最终条款”规定:依据协定设立的投资委员会可以通过争端双方依据SSDS中的调解程序所达成的双方都同意的解决方案。

(二)可持续发展争端解决

一直以来,欧盟都注重对人权、劳工权益及环境的考虑。在欧盟以往签订的贸易投资协定中,几乎都包含了可持续发展的专门章节,CAI也不例外。相对于欧盟来说,我国目前签订的双边投资协定和自由贸易协定并没有将可持续发展作为单独章节。因而,对中国来说,CAI可以看做中国在投资与可持续发展领域条约实践中作出的创造性尝试。纵观CAI的“投资与可持续发展”章节,可以发现文本用语具有非强制性,大多采用“strive to”(努力)一词,但该章节专门规定了适用于可持续发展争议的争端解决机制,能够在一定程度上增强该部分义务的约束力。

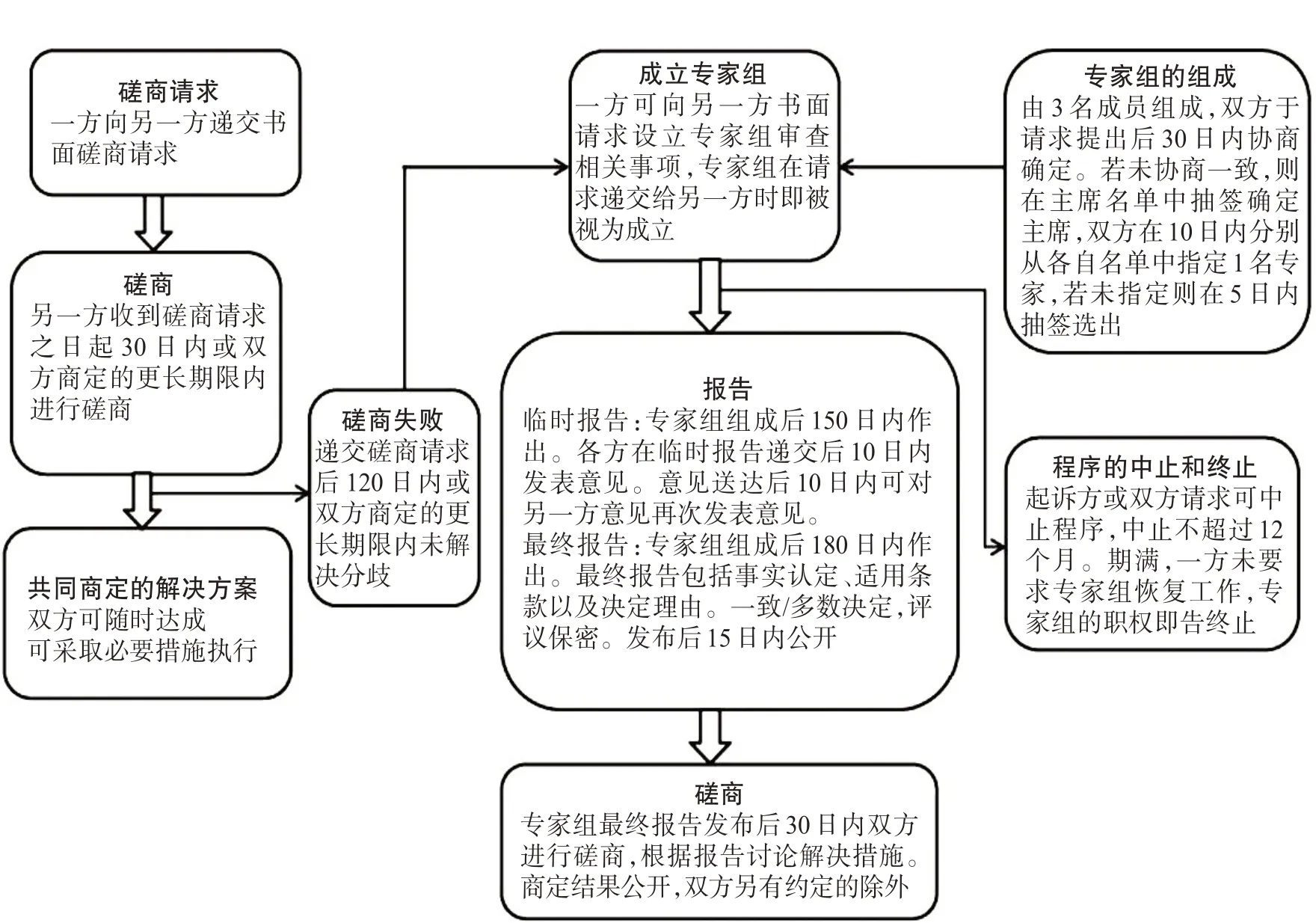

由于CAI第四部分“投资与可持续发展”特别规定了适用于与可持续发展有关的争端解决机制,因而该类争端并不适用CAI第五部分的国家间争端解决的一般规定。值得注意的是,协定文本第四部分中并没有用“dispute settlement”即“争端解决”这一表述,而是通过“mechanism to address differences”即“解决分歧的机制”与国家间争端解决机制进行了区分。可持续发展争端解决部分共包括6个条款,规定了磋商和专家组程序两种争端解决方式,与国家间争端解决机制一般规定一样,磋商程序为专家组程序的前置程序,只有经磋商未能解决争议才能申请设立专家组(具体流程见图2)。同样,该部分也详细规定了专家组的组成、职权范围、议事规则、程序的中止和终止以及专家组报告的作出等,也允许缔约各方境内的自然人或法人向专家组提交法庭之友书面陈述。

图2《中欧全面投资协定》争端解决机制流程图(可持续发展争端解决)

(三)关于补贴的争端解决

补贴问题是欧盟关注的一个核心问题。自2020年以来,为了应对外国补贴对欧盟内部市场的不利影响,欧盟委员会先后发布了《针对外国补贴建立公平竞争环境白皮书》和《关于扭曲国内市场的外国补贴的条例草案》,旨在对非欧盟成员国的补贴可能扭曲欧盟内部市场的问题建立全新审查制度。欧盟对于我国企业所获得的补贴尤为关注。CAI第三部分“监管框架”中包含了对于补贴的规定。其中第二部分第8条“补贴的透明度”中第6款和第7款专门规定了关于补贴的争端解决规则,将磋商作为解决补贴争议的方式。即若一缔约方认为有关补贴对涵盖投资利益产生或可能产生负面影响,可以向另一方书面说明该负面影响,并请求进行磋商。此时,缔约双方应进行磋商。请求方可以在磋商中要求缔约另一方提供额外的补贴信息,比如补贴的政策目标、补贴金额等,被请求方则应在收到请求之日起90日内提供有关信息。经磋商后,如果请求方认为补贴已经或可能产生重大负面影响,则被请求方应尽其最大努力寻求双方都可以接受的可行解决方案。第8条最后一款特别规定,该条第7款的规定不受第五部分国家间争端解决机制的约束。

(四)投资委员会对于紧急和重要事项的解决

除了上述三种国家间争端解决方式外,CAI第六部分还要求缔约双方设立投资委员会(Investment Committee)。投资委员会由主持中欧经贸高层对话的中欧双方副总理级别的官员担任共同主席(co-chairs)。第六部分第1条第6款规定,如果一缔约方认为存在有关协定解释与适用的紧急和重要事项,缔约一方代表可以要求投资工作组的共同主席在接到其请求30日内,将该事项作为紧急事项进行讨论,以达成一致意见。如果无法达成,缔约一方可以请求将该事项提交投资委员会共同主席讨论。从广义上看,这里的事项也涵盖缔约双方之间的争议。这一规定为解决缔约双方间的紧急事项提供了途径。

三、《中欧全面投资协定》中国家间争端解决机制的特点

相较于其他投资协定中的国家间争端解决方式,CAI中的争端解决方式具有以下特点:

第一,全面性。根据CAI“争端解决”部分的适用范围条款可知,CAI的SSDS机制适用于“与协定条款的解释和适用有关的任何争议”。CAI除了涵盖传统的投资协定条款,同时也纳入了一些新议题,如投资自由化和便利化、公平竞争、可持续发展、气候变化等,还包括隐私和数据保护等WTO协定尚未涉及的议题。根据范围条款,与以上条款有关的所有争端都可以通过SSDS机制解决,可见该机制涵盖范围广泛。

第二,专业性。专业性主要体现在两个方面:一方面,CAI第四部分和第五部分包含了十分详细的程序性规定。第四部分为与可持续发展有关的投资争议,规定了专门的争端解决方式,虽然可持续发展章节的文本措辞呈现非强制性特征,但通过专门的争端解决程序,可在一定程度上增强该部分条款的约束力,且该部分的分歧解决机制规则详细,可执行性强,无论是磋商程序还是专家组程序,都有相应的明确规定,能够实现相关争端的有效便利解决。第五部分的国家间争端解决机制同样具有详细具体的程序性规定,从磋商、调解、仲裁专家组等程序的选择,到争端解决方案的达成、专家组报告的作出和执行,以及各个程序的期间、专家的任免和执行救济等,都能够找到可依据的详细规则。另一方面,CAI针对不同的类型的争端作出了不同的规定。除了第五部分对国家间争端解决机制进行一般规定外,还特别对可持续发展、补贴等特定争端规定了专门的争端解决规则。

第三,灵活性。首先,CAI中规定了多种争端解决方式,不仅包含磋商等常用的争端解决方式,与传统BIT相比,它还纳入了调解,并规定了详细的程序规则。在《新加坡调解公约》已生效的背景下,CAI将调解作为争端解决方式之一,符合国际贸易投资争端解决领域的新发展趋势,①参见漆彤、范晓宇:《国际投资争端调解机制的发展与制度困境》,《中南大学学报(社会科学版)》2020年第5期,第58-69页。有助于争端友好、高效解决,并充分尊重缔约双方的意愿。其次,CAI中的SSDS机制允许缔约方自主决定进行临时救济,即当一方不履行或不适当履行仲裁专家组报告时,另一方经通知后可自行进行报复,中止条约义务。需要说明的是,此处的临时救济机制区别于WTO争端解决机制,WTO争端解决机制下的当事方只有在经授权报复后才能暂停条约义务,这在一定程度上也凸显了CAI规定的灵活性。最后,CAI为与可持续发展有关的争议解决提供了专门机制,包括磋商和专家组程序,并对可持续发展争端解决进行了区别化灵活安排。与协定中第五部分SSDS一般规定相比,可持续发展争端解决中专家组报告的约束力更低,缔约方无须直接执行最终报告,而是根据报告经磋商自行决定解决措施。而且,适用于可持续发展争端解决的专家组程序中并不包括SSDS项下的临时救济,即在处理可持续发展相关争端时,缔约方不能自行决定中止条约义务。除了可持续发展争端例外,在补贴问题上,CAI也规定了专门的争端解决规则,排除了第五部分SSDS机制在补贴领域的运用,而同时规定WTO争端解决机制的适用不受影响,体现了允许缔约方在多边基础上进行双边磋商的灵活态度。

四、《中欧全面投资协定》中国家间争端解决机制的影响

(一)为国际投资协定中国家间争端解决机制提供范本

相较于传统的“欧式”投资协定,如今的投资协定在内容上和范围上有了很大发展。除了传统的投资促进和投资保护议题,投资协定也逐渐涉及市场准入、国有企业和补贴等议题。传统上这些议题是贸易法的涵盖范围,但目前WTO正陷入僵局,通过投资协定可以更有效地解决缔约方在这些议题上的分歧。这也体现出国际投资法并不是一个“自给自足”的机制,它与贸易法有着十分密切的联系。但与此同时,随着协定涵盖范围的增加,投资协定的谈判需要更高的专业性,这对于不少发展中国家而言是一个较大的挑战。作为一个先进的全面投资协定,CAI可以成为未来其他国家缔结投资协定的范本。在ISDS机制改革背景下,国家间争端解决机制重回各国的视野,CAI的谈判和达成正面回应了国际投资法领域目前所面临的问题,其中规定了详细的具有专业性的SSDS机制,这对其他国家特别是发展中国家商签投资协定具有重要的借鉴价值,也能为不同国家在国际投资争端解决机制改革路径方面分歧的协调与弥合提供参考。①参见张生:《中欧双边投资协定谈判的进展、焦点与影响》,https://www.guancha.cn/zhangsheng/2020_09_29_566683_2.shtml,2022年1月8日访问。

(二)与《中欧全面投资协定》中的ISDS机制相互补充

国际投资仲裁机制作为投资争端解决“去政治化”的产物,在帮助投资者寻求国际救济、便利投资争议解决方面发挥了重要作用。但在ISDS机制面临改革的背景下,国际社会开始考虑ISDS机制的替代性选择。是否在投资协定中纳入ISDS机制成为现阶段国际投资谈判中最具争议的问题之一,一些欧盟成员国也表示了对在欧盟委员会谈判的贸易协定中纳入ISDS机制的担忧。②IISD,State-State Dispute Settlement in Investment Treaties,https://www.iisd.org/system/files/publications/best-practices-state-state-dispute-settlement-investment-treaties.pdf,visited on 7 January 2022.

CAI中尚未规定ISDS机制,中欧双方表示将会继续就该议题展开谈判。对比分析中国和欧盟提交给UNCITRAL第三工作组的关于ISDS机制改革的方案,可以看出:两方虽然都主张保留独立的第三方争端解决机制,但在具体提议方面却有明显不同。一个突出的体现是,欧盟的投资法庭体系不再允许外国投资者选择仲裁员,而我国则主张保留外国投资者的这一权利。除了通过UNCITRAL第三工作组正在进行的讨论弥合双方的分歧外,双方通过CAI已经达成一致的内容,包括SSDS机制,对于推动后续谈判也提供了很好的基础。

另一方面,SSDS机制也可以弥补ISDS机制涵盖范围上的不足。纵观欧盟近来已经签订的投资协定可以看出,其中规定的ISDS机制的适用范围被进一步压缩。2019年欧盟与越南签订的投资保护协定第三章B部分规定了ISDS机制,其中适用范围被限制为仅适用于外国投资者与东道国之间关于相应措施涉嫌违反第二章“投资保护”规定以及措施给外国投资者造成损失或损害的争端。这就意味着只有相关措施已经或者可能违反“投资保护”中的规定时,外国投资者才能依据条约启动ISDS机制寻求救济,因此并不是所有的与涵盖投资有关的争议都能寻求ISDS机制救济。在这种情况下,由于SSDS机制的适用范围较为广泛,与条约解释和适用的争议都能通过该机制解决,因而未被ISDS机制范围条款涵盖的争议可通过寻求SSDS机制解决。

(三)可能导致争端解决的“政治化”

与投资者—东道国争端解决机制不同,国家间争端解决机制的当事双方是缔约国,无论通过磋商谈判方式还是通过仲裁方式解决投资协定条款解释和适用上的争端,都避免不了双方之间的直接政治和经济较量。在有些情况下,东道国也会通过将外国投资者与其之间的投资争端上升为条约解释和适用争议而启动国家间争端解决机制来解决投资争端。

在劳工争议等人权问题和一些比较敏感的议题上,国家间争端解决机制的运用会使得有关争议更具有“政治化”的色彩。这一点在欧盟的实践中体现得最为明显。自1992年以来,欧盟就将人权看做贸易协定的组成部分,并且坚持在与第三国所签订的自由贸易协定中加入人权条款。《里斯本条约》后,欧盟获得了共同商业政策方面的专属管辖权,人权条款也出现在了欧盟与其他国家所签订的贸易协定和投资协定中。人权影响评估成为欧盟判断是否与第三国签订贸易协定的重要考量。理论上,欧盟会根据缔约相对方是否满足人权保护标准而终止给予另一缔约方贸易协定下的优惠待遇。①See Sheng Zhang,Human Rights and International Investment Treaty Regime:How to Bridge the Gap?7 Chinese Journal of Comparative Law 465-467(2019).

实践中,欧盟也会利用贸易协定下的争端解决机制解决与人权有关的劳工问题,突出的代表就是欧盟—韩国劳工争议案。在该案中,欧盟与韩国于2010年签订的自贸协定中专章规定了贸易和可持续发展问题,并对劳工权益保护作出了相应承诺。与CAI一样,欧盟—韩国FTA在贸易和可持续发展章节专门规定了适用于可持续发展的争端解决程序,包括磋商和专家组程序,经磋商未能解决的事项可请求成立专家组进行审查。关于专家组报告的约束力,与CAI中缔约双方可以根据报告自行协商确定争议解决方案不同,欧盟—韩国FTA要求缔约双方“应尽最大努力”(shall make their best efforts)采纳专家组的意见或建议。在欧盟—韩国劳工争议案中,欧盟认为,欧盟—韩国FTA生效以来,韩国未充分履行相关劳工条款。2018年12月,欧盟因此提出与韩国就劳工权益保障问题展开磋商。经磋商,双方并未达成一致。2019年7月,欧盟请求成立专家组解决相关劳工争议。欧盟提出,韩国国内法——《工会和劳动关系调整法》中的相关规定违反了欧盟—韩国FTA的相关条款。专家组经审查,部分支持了欧盟的主张,认定韩国《工会和劳动关系调整法》中的四项规定未能保护自由职业者和失业者的自由结社权,从而构成对欧盟—韩国FTA的违反,并向韩国提出了修改其现行劳动立法的具体意见。①See EU-Korea Panel of Experts,Panel of Experts Proceeding Constituted under Article 13.15 of the EU-Korea Free Trade Agreement:Report of the Panel of Experts,https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159358.pdf,visited on 7 January 2022.

从内容上看,在劳工议题和可持续条款争端解决机制设置上,CAI与欧盟—韩国FTA有不少相似之处。CAI中设置专章规定了投资与可持续发展问题,其中就包括较为具体的劳工权益保护和分歧解决机制。磋商程序作为专家组程序的前置程序,意味着在劳工争议发生后缔约双方需要针对劳工争议展开面对面的谈判协商,各方都可基于自身的政治利益和目的表达诉求、达成谈判合意。若无法达成协议,则可以启动专家组程序。值得注意的是,不同于欧盟—韩国FTA,CAI中的专家组报告对缔约方并没有强制约束力。在专家组报告作出后,双方根据报告自行磋商谈判,达成最终的解决措施合意。这表明,在CAI中,可持续发展章节的国家间争端解决机制不如欧盟—韩国FTA中的相应机制的强制力强。但我们不能忽视的是,在CAI的谈判以及批准过程中,欧盟对于中国劳工议题的关注。2013年9月,欧洲议会在授权欧盟委员会与中国展开双边投资协定谈判时,就明确要求关注我国的强制劳工安排。2015年,欧洲议会在一项中欧关系的决议中呼吁要在CAI中针对环境和劳工议题制定有约束力的可持续发展条款。2020年,在一项有关《中欧地理标志协定》的决议中,欧洲议会呼吁在议会层面设立CAI实施的监督机制。②See European Parliament,EU-China Comprehensive Agreement on Investment,https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/current/theme/a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-h arness-globalisation/file/eu-china-investment-agreement,visited on 7 January 2022.除了关注劳工议题,欧洲议会还将中国新疆的棉花争议问题与CAI的批准挂钩。③See European Parliament,EU-China Comprehensive Agreement on Investment,https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/current/theme/a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-h arness-globalisation/file/eu-china-investment-agreement,visited on 7 January 2022.这些都使得CAI的谈判与批准有着明显的“政治化”色彩,而欧盟对于中国香港问题的关注,更体现出干涉我国内政的倾向。

五、我国的考虑与应对

(一)ISDS机制与SSDS机制的协同运作

尽管在上诉机制的具体设置方面,中欧之间还存在差异,但是双方都允许外国投资者将国际投资争议提交第三方争端解决机制。CAI也明确了在协定签订后,双方继续就投资保护条款和ISDS机制展开磋商。鉴于ISDS机制与SSDS机制在适用上存在一定的重合和冲突,就有必要明确两种机制之间的协同运作方式,促进投资争端的有效解决,同时也避免两者之间的冲突。

我国目前所签订的投资协定很少直接明确ISDS机制与SSDS机制的关系,只有2012年签订的中国—加拿大BIT指出:当投资争议涉及东道国政府提出的金融审慎措施抗辩时,国际投资仲裁庭不能就金融审慎例外条款以及在何种程度上对投资者的诉请构成有效抗辩进行裁定。此类事项应由国家间仲裁庭进行裁定,国家间仲裁庭的裁定应转交至国际投资仲裁庭,并对国际投资仲裁庭具有约束力。相比较而言,欧盟的做法要更具体一些。欧盟—越南投资保护协定第3.58条第1款基本沿袭了《ICSID公约》第27条第1款的规定,明确了当外国投资者将争议提交投资仲裁后,投资者母国不能再提起外交保护,除非东道国没有遵守或履行相关裁决。该投资保护协定第3.58条第2款指出:当某一措施具有一般适用(general application)的性质时,针对该措施可以同时存在ISDS机制和SSDS机制,但是,该款没有明确两种机制并存的情况下,如何避免两种机制针对同一措施作出不同的甚至截然相反的认定。

我国在与欧盟进行ISDS机制谈判时,可以考虑在协定条款中一方面明确ISDS机制和SSDS机制所受理的争端的范围,比如,明确哪类争议只能通过SSDS机制解决。另一方面,要澄清国家间争端解决程序的裁决是否以及在何种情况下对ISDS争端解决程序具有约束力,可以通过引入相关国际法原则来预防两种机制的重合或冲突。比如,在CAI中引入既判力原则(res judicata),要求如果同一争端已通过ISDS机制或者SSDS机制解决,那么东道国、投资母国和外国投资者应尊重已决裁决的既判力,避免就同一争端再次启动争端解决程序,维护国际司法的权威性,节约司法成本。

(二)投资协定与其他国际条约或国际法机制的协调运作

虽然最近的投资协定在内容上越来越多涵盖可持续发展等议题,但投资协定的主要功能仍然是保护和促进投资。①See Wenhua Shan&Hongrui Chen,China-US BIT Negotiation and the Emerging Chinese BIT 4.0?in Chin Leng Lim(ed.),Alternative Visions of the International Law on Foreign Investment 244(Cambridge University Press 2016).在可持续发展的原则下开展投资虽有助于经济社会的协调可持续运行,但对于现有的投资协定来说,相关条款的纳入仍是少数。欧盟和美国等发达成员主张在投资协定中纳入劳工等条款,根本原因是它们认为劳工标准较低的发展中国家在劳工方面获得了相对于发达国家的不公平优势,①See Archana Jatkar,Human Rights in the EU-India FTA:Is It a Viable Option?1 Great Insights 9-10(2012).并将它们面临的失业和收入差距不断扩大等问题归因于发展中国家的廉价劳动力。印度等发展中国家则大多不愿在投资协定中纳入劳工等可持续发展条款。在欧盟与印度的自贸协定谈判中,印度就坚决反对将人权、环境和劳工标准等问题纳入其中,认为这是欧盟在利用它们开展保护主义策略,并主张劳工问题应由国际劳工组织处理。②See Archana Jatkar,Human Rights in the EU-India FTA:Is It a Viable Option?1 Great Insights 9-10(2012).一项关于欧盟—墨西哥全球协定和欧盟—智利联系协定中人权条款影响的调查也显示,这些协定中的人权条款并不足以激励墨西哥和智利进行人权改革。③See Isabelle Loannides,The Effects of Human Rights Clauses in the EU-Mexico Global Agreement and EU-Chile Association Agreement:Ex-post Impact Assessment,https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/794f22b2-f737-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en,visited on 8 January 2022.

关于可持续发展的问题,例如人权、劳工、环境等,应同时在相应领域的国际层面展开讨论,努力达成专门性公约,通过专门组织机构解决相关事项,并与投资协定一同协调运作,共同促进国际投资的发展。在中欧关系中,中欧自1995年以来就通过定期开展人权对话来解决人权问题,中欧人权对话取得的成果可在中欧CAI谈判中加以运用,从而避免国家间争端解决机制的“政治化”。

(三)完善相关劳工立法与实施

在CAI谈判过程中,劳工议题被视为中欧双方谈判的难点之一。直到2020年11月第34轮谈判时,中欧双方还在就劳工问题进行重点讨论。最终,我国政府在CAI中表示同意有效执行其批准的国际劳工组织(ILO)公约,还同意继续努力批准国际劳工组织关于强迫劳动的基本公约。在国际劳工组织的八项基本公约中,我国目前批准的有四项,④这四个国际劳工组织公约包括《第100号同工同酬公约》《第111号消除就业和职业歧视公约》《第138号最低就业年龄公约》和《第182号禁止最恶劣形式童工劳动公约》。但关于强迫劳动的第29号、第105号基本公约,即《强迫劳动公约》和《废除强迫劳动公约》,我国尚未批准。同时,我国还承诺考虑批准被国际劳工组织列为“现代化”(up to date)的其他公约。CAI还要求缔约双方依据2008年《国际劳工组织关于争取公平全球化的社会正义宣言》和2019年《国际劳工组织关于劳动世界的未来百年宣言》,实施能够推动体面劳动议程目标的投资政策。

虽然CAI目前被欧盟搁置,我国尚不用考虑条约的实施问题,但在劳工问题上,我国宜早做打算。2021年9月,我国正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),在劳工议题上,CPTPP专门通过第19章明确要求缔约方采纳和维持国际劳工组织1998年通过的《关于工作中的基本原则和权利宣言及其后续措施》载明的基本劳工权利,也包括了要求缔约方有效实施各自相关劳工法的规定。第19章还专门就劳工争议解决设置了详细的争端解决机制。这些规定也意味着我国需要在完善劳工立法上继续努力。

我国在考虑履行CAI下的劳工条款义务时应注意以下问题:首先,虽然CAI并未明确列出缔约方批准关于强迫劳动两项公约的时间表或确定日期,但我国仍须通过一系列行动来显示我国在为批准关于强迫劳动的两项公约进行努力。其次,我国已经批准了26项国际劳工组织公约,由于CAI特别要求缔约方有效执行已批准的公约,但并未进一步规定执行的具体事项,因而就在一定程度上加大了公约有效履行的适当性判断难度。基于此,我国应注意研究已批准公约的执行问题,避免因违反劳工公约而造成对CAI的违反。最后,我国应加强《劳动法》《最低工资规定》《劳动合同法》《女职工劳动保护特别规定》等有关法律的有效实施,确保有关最低工资标准、工作时长、职业安全和健康相关的可接受的工作条件的规定能够得到很好的执行。①参见李西霞:《试论TPP劳工标准、其影响及中国的应对策略》,《法学杂志》2017年第1期,第91页。

六、结论

在国际投资领域,投资争端的解决从早期的以投资母国的外交保护为主发展为主要依靠国际投资仲裁,经历了由“政治化”向“非政治化”转变的过程,特别是《ICSID公约》的目的之一就是实现投资争端解决的“非政治化”。CAI中的国家间争端解决机制呈现出全面性、专业性和灵活性的特征,它不仅对CAI的其他条款,特别是ISDS机制产生影响,同时也会对未来国际投资法的发展产生重要影响。但我国也应关注欧盟在劳工等议题的争端解决方面的“政治化”意图,我国在推动ISDS机制谈判,明确ISDS机制与SSDS机制的相互关系的同时,也应主张CAI与中欧人权对话机制的协同运作,以充分发挥CAI保护与促进投资以及实现可持续发展的目标。