丝绸之路艺术史的书写与观念构建

林少雄

【摘 要】 丝绸之路艺术史的建构,源于丝绸之路艺术发展的繁荣及各民族相互交流深化的现实基础;源于丝绸之路各艺术门类内容的丰富充实性、交流的广泛性及其影响的深入性。丝绸之路艺术史是在丝绸之路上生发、演进、传播、交流的艺术的历史。丝绸之路自身的复杂性和丰富性,决定了其艺术史既具有广阔的包容性与复杂性,又具有对人类文明的综合性与超越性,理应成为以丝绸之路文明史为强大背景和依据的独特的艺术史。丝绸之路艺术史应该具有以下特质:在空间上是相互广泛交流的艺术史;在传播上是相互借鉴影响的艺术史;在形态上是各门类艺术相互贯通融汇的艺术史;在观念上是由物质到精神的艺术史;在属性上是相互依存的人类艺术共同体的艺术史。其深厚底蕴是人类文明共同体、人类命运共同体的构建基础。

【关键词】 丝绸之路艺术史;艺术;文明史;跨文化艺术史;“一带一路”

丝绸之路以物质文明的创造和精神文明的交流为其主要表征。丝绸之路在时间上分别由从史前至张骞出使西域前的“前丝绸之路”、张骞出使西域至19世纪末的“丝绸之路”、19世纪末之后的“新丝绸之路”三个阶段构成。

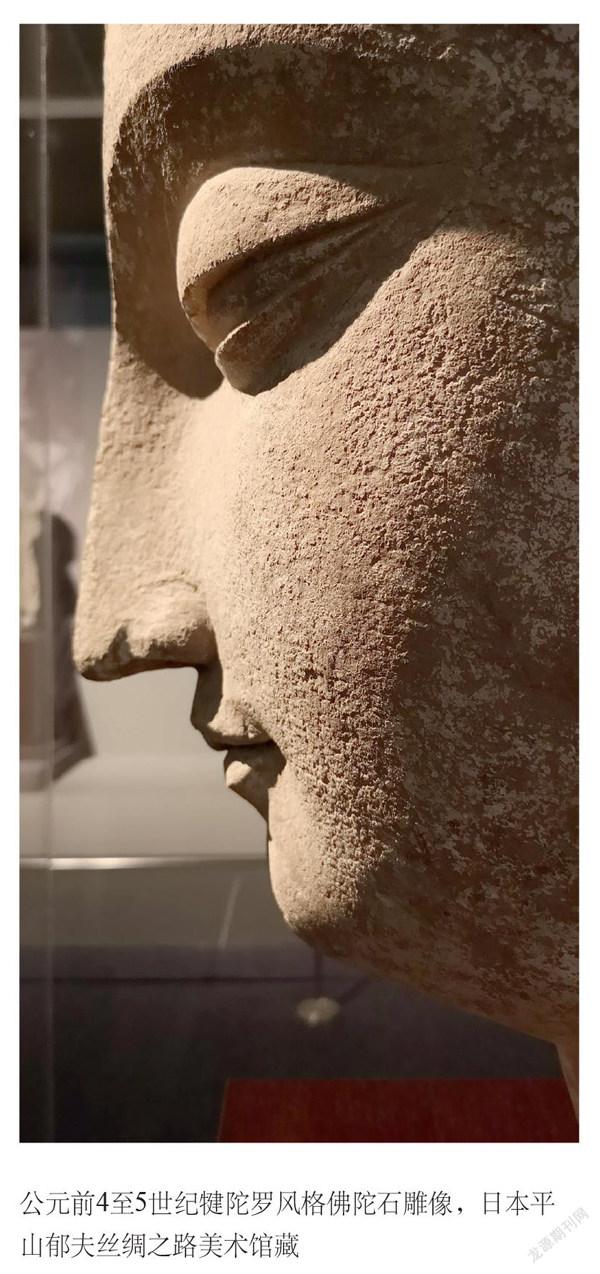

“前丝绸之路”阶段,主要以中国内陆与中亚、西亚的文化往来为空间特点;以玉器、小麦、陶器特别是彩陶的传播与交流为物质表征;以世俗物质生活交流及神话巫觋文化建构为文化形态。“丝绸之路”阶段主要以中原地区与西域地区的交往为空间特征;以良马、香料、染料及各种作物、食物等的交流为物质表征;以种族、语言、文字、宗教、艺术交流为文化形态。“新丝绸之路”阶段以19世纪后期至20世纪初期一大批西方探险家在中国西部地区的科考、探险及对文化遗物的抢劫、掠夺为标志。一方面,当时清政府在西域地区正式设立新疆省,将其纳入政府的有效统治之下;另一方面,鸦片战争失败导致国门洞开,不久之后,外国探险家大举进入,丝绸之路由此前的物质、文化多边、双向的交流,转向了西方探险家对其文化遗物及文明创造进行掠夺与占有、搜集与整理研究。

需要说明的是,关于“新丝绸之路”概念,美国学界早在1999年曾经提出,但它与本文所提出的“新丝绸之路”概念,至少有以下不同:在动因及本质上,美国主要由政府主导,出于现实的地缘政治经济考量与国家战略而提出;本文主要是从学术的角度,出于历史研究的连续性与文化艺术研究的学理性使用这一称谓。在空间上,美国的“新丝绸之路”主要是为了应对其在中亚特别是阿富汗的时局而制定,后来扩散到西亚、南亚、亚太地区;而本文的“新丝绸之路”则与传统的“丝绸之路”在空间上基本重合。在时间上,美国的“新丝绸之路”主要侧重于当代;本文的“新丝绸之路”则主要侧重于19世纪末、20世纪初至今的文化再发现及其艺术史新观念。在具体内涵上,美国的“新丝绸之路”主要关注国际政治、经济、军事、地缘关系及其能源的整合与控制;本文主要以丝绸之路沿线国家和地区的历史、文化、艺术为主要关注对象。在属性上,美国的“新丝绸之路”随其国内、国际形势及相关国家政治、经济、军事形势的发展变化,其内涵和外延不断发生变化,充满了变量;而本文中“新丝绸之路”的内涵与外延则具有相对的确定性与稳定性。[1]

总之,丝绸之路以人类创造主体的位移及交流、物理文化时空的建构及交通、精神交流时空的创构与探索等文明时空沟通为体,以各种矿物、植物、动物、器物等物质传播为用,以人类视听触嗅味五官感觉打通为神,以人类各种材料、题材、类型、观念的艺术传播交流为型,以人类文明的信仰与精神为核,以世界几大主要文明形态的建构及交流为魂,形成了“人类文明共同体”的原初观念、基本架构及外在形态。因此,不仅丝绸之路是“一部全新的世界史”[2],丝绸之路艺术史也将会是一部全新的跨文化世界艺术史。

一

从文化学与人类学的视角出发,丝绸之路不是一条简单的路形成的“线”,也不是作为“线”的横行扩展的“带”,更不是“带”的进一步延展而成的“面”或者“面”不断进行空间拓展后形成的“体”,而是一张“网”。这张“网”不是平面的、单向度的,而是立体的、多向度的。既然是网络,节点和连线就成为其重要表征,并形成其基本结构。在丝绸之路上,气候、地理、时间、空间都可以成为一根根连线,在其节点上,不断发展出生物、种族、宗教、哲学、科学、艺术,而所有这一切,又通过网络所特有的多点性、连结性、交互性、快速性的特点,实现信息的共通、文明的共创、资源和成就的共享。所以丝绸之路所谓的“路”,既可以是有形的物质之路,又可以是无形的精神之路;既可以有实体的样貌,又可以是虚向的无所不在;既是外向、开放、包容、涵纳的,又是相对内向、封闭、排斥、外溢的;既是平和、静态的,又是充满生命的活力与激情及韵律的。正是在此意义上,丝绸之路可以说是人类早期文明的“互联网”,这一点也正符合当下一种艺术史的观点:“艺术史是制度与专业相互连结的网络之一,其全部功能是构造一个可置于系统观察之下的历史过往,以古为今用。通过与其相关的领域—艺术批评、美学、艺术实践、艺术鉴赏、艺术市场、博物馆学、旅游、日用品时尚体系和文化遗产产业—艺术史学科综合了不同时代和地域的分析方法、理论透视、修辞或话语协议和认识论技术。”[3]

通过对丝绸之路中外艺术交流的考察与研究,我们认为,有必要提出“丝绸之路艺术史”的概念进行讨论,这不仅关系到“一带一路”文化研究的不断深化,也意味着艺术史建构中学理研究与艺术学学科内涵建设的不断深入。首先丝绸之路艺术史的建构源于丝绸之路艺术发展的繁荣及其相互交流的深化的现实基础。迄今为止,人类文明的交流及其演进,从来没有哪一个时代或哪一种形式,像丝绸之路上的中外艺术交流那样具有空间上的广阔性、时间上的绵延性。其次,丝绸之路艺术史源于丝绸之路各艺术门类相互交流的广泛性及其相互影响的深入性,无论是不同区域同一艺术类型的相互影响,还是同一区域不同艺术门类的相互嵌入,这种“文本”上的互文性与类型上的复杂多样性,都决定了其作为文明史和艺术史“富矿”的高品格与高质量。再次,丝绸之路中外艺术交流的全面性及其内容的充实性,决定了其内蕴的丰富性。最后,丝绸之路艺术史,是一部跨文化艺术史。关于跨文化艺术史,有学者进行过专门的论述,认为它是“跨越事物、自我和文化之三重边界的艺术史;或者说,是在艺术作品和图像中追踪事物、自我和文化之三重投影的艺术史”[1]。笔者认为,作为跨文化艺术史,丝绸之路艺术史要立足于人类整个文化史的宏大背景及其基礎坐标,因而至少应具有以下特质:其一,是一种跨越物质文化与精神文化、观念文化与形态文化的艺术史;其二,是一部跨越人类迄今为止的文明形态、文化形态、信仰形态、审美形态的艺术史;其三,是一部跨越各种具体艺术门类的复合的艺术史;其四,是超越现有国别史与地域史、观念史与形态史、风格史与技法史的艺术史;其五,要超越美术学、考古学、图像学的历史梳理及其书写范式,书写与呈现在时间长河中的丝绸之路艺术发展的样貌与形态。[2]

总之,世界艺术史学术发展的跨界化、综合化、整体化研究转型的学术背景,以及世界文化史的发展现状,不仅为丝绸之路艺术史的研究提供了观念与实践的独特视角,同时也为跨文化艺术史的建构提供了更为广阔的空间前景。

二

关于丝绸之路艺术史的定位与定性,毫无疑问,它是在丝绸之路上生发、演进、传播、交流的艺术的历史,然而丝绸之路自身的复杂性,决定了丝绸之路艺术史广阔的包容性与丰富性。

其一,丝绸之路不仅囊括了目前地球上的自然地理及其生态面貌,同时也包含了人类文明生发、演进的多种形态,所以对于丝绸之路艺术史的书写与建构,可以说是人类文明史书写与建构的有机组成部分。其中蕴含的,不仅有对人类艺术发展广泛性现象的梳理和普遍性规律的探究,也有对人类命运共同体生发机制、人类文化艺术共同体建构轨迹的深层探索。在此意义上,丝绸之路艺术史就不仅仅是一般文明史或普通艺术史,它“倡导和表达和平正义、天下情怀、协和万邦、互利共赢等价值取向,提倡文化多样性,秉持积极向上的审美价值取向”[3],是人类文化共同体与人类命运共同体科学命题的前期实践与初期探索。

其二,丝绸之路艺术史是介于全球艺术史、洲际艺术史、地域艺术史、方位艺术史(如西方艺术史、东方艺术史)与国别艺术史之间的艺术史建构。由于复杂的历史文化原因,现有的艺术通史,几乎都成为“西方的”艺术史,不仅在东方,即使在西方一些学者看来,这也是有严重问题的,“例如传统艺术史教材,因为作为学术探讨的艺术历史的发展已经包含了一种观念:杰出作品的标准是建立在西方传统之上的,结果我们完全放弃了对杰出作品的崇拜,普遍成为近视眼,罗列一些自以为协调的名词,如形式、美学和优美之类,排斥了完全不适合这一框架的人群(如女性和有色人种等)。结果形成一种以西方为中心的艺术尊严和权力的狭隘观念,而不是单纯的人类需求。然而,这一体系所承认的是一种历史的连续和进化的有效图景-从以同样形式构成的教育体系的立场来看,是些具有诱惑力的观念”[1]。丝绸之路艺术史固然注重不同时空条件下不同门类艺术的发生与发展,更着眼于不同时空条件下不同艺术观念的生发,不同艺术类型的相互交流与借鉴、影响。所以丝绸之路艺术史既是立足于东西方艺术的传播交流史,也是介于各种地域、区域、国别、方位之间的综合艺术史。因此丝绸之路艺术史的建构和书写,可以有效地改变目前以西方为主的世界艺术史或全球艺术史的偏颇走向。

这一过程充满了比较的观念与视野,而比较,不是简单地进行形式或元素的比较,也不仅是艺术技法及风格的比较,而是透过形式、技法及风格,分析艺术背后的文化动因、类型基因、技法原因、风格成因,以及思维方式、行为方式,进而深化、上升到审美意识、趣味、方式及美学思想、观念。

其三,丝绸之路艺术史超越了现有各类艺术观念史、形态史、风格史、思潮史的拘囿与限制,是综合了宗教艺术史(如亚美尼亚由于其独特的地理位置及其历史发展,先后受到古希腊、古罗马、古埃及、古印度、古波斯、蒙古等文化的影响,又受基督教、伊斯兰教及印度教、萨满教、祆教、摩尼教等丝绸之路上大大小小各种宗教的影响)、物质艺术史、民族或种族艺术史的存在。尤其是被古代波斯帝国统治者大流士定为国教的琐罗亚斯德教(在中国称“祆教”),随着大流士的铁骑,先后征服了埃及人、美索不达米亚人、印度人,在这一横跨亚非欧三大洲的大帝国中,也就或深或浅、或隐或显地影响了被征服地的文化与艺术,并在东传的过程中,深深影响了中国唐朝时期北方地区的丧葬习俗及其艺术。[1]丝绸之路艺术史,也超越了博物(美术)馆史、人类学史、民族史、民俗史等的建构,更加注重物质史与精神史的谐和共振。

其四,丝绸之路艺术史不仅应该立足于关于艺术作品的历史,还应该是恢复“艺术”的“语境”或“文脉”[2]的历史叙述或历史书写,因为艺术史研究及其书写也是歷史研究与书写的有机组成部分,而丝绸之路艺术的发生和丝绸之路艺术史的发展及其建构,恰恰包含了人类文明各种丰富的瞬间、复杂的人性、外部的情境、事件的意蕴等“事物的变化”。这样的艺术史,超越了现有的仅仅停留于艺术的媒材、工艺、技法、形态、类别等专业或门类艺术史的写法,更加注重艺术发展流变中具体的、个别的、个人的可变性因素,使其充满鲜活的形象、具象的肌理、个别的特质与微妙的个性,使其不仅具有人类文明史、文化史的强大支撑,同时更具有可以倾听的音韵、触摸的肌理、嗅闻的味道、品咂的质感。这样的艺术史,就会具有呼吸与心跳、温度与湿度、脉动与节奏、身影与步态,从而由下至上,升华到更高、更新的艺术史建构层面。

与一般的艺术史不同,介于中国艺术史、世界艺术史、全球艺术史之间的丝绸之路艺术史,既具有世界性的眼光与襟怀、视角与观念、属性与特征,又拥有在全球艺术发展格局中生发同质性、生态多样性与文明多元性的宏观定位,在此前提下观照中国艺术发展的创作理念及其实践,在世界、全球的起源、发展、内涵方面注重其与丝绸之路沿线国家地区的渊源关系,也就是将中国艺术放在整个丝绸之路发展的视角上去定位体认,这无疑会拓展出中国艺术史研究的全新视阈。

因此,丝绸之路艺术史具有了以下特质:在空间上是广泛交流的艺术史,在传播上是相互借鉴影响的艺术史,在形态上是相互贯通融汇的艺术史,在观念上是物质与精神相互影响的艺术史,在属性上是相互依存的人类艺术共同体的艺术史,其背后是人类文明共同体、人类命运共同体的基础构建。

这样,丝绸之路艺术史有可能打破与融合现有东西方两极艺术史,也可能意味着一个全新的世界艺术史模式的诞生。它意味着未来作为观念的艺术史、物质的艺术史、空间的艺术史、各种艺术门类样式混杂的艺术史、交流传播的艺术史、影响的艺术史等多重样貌的出现。

三

丝绸之路艺术史,有其特有而又丰富的内涵,至少包括:其一,艺术史研究对象的跨物质性。丝绸之路艺术的交流,首先在于物质的交流,有学者将其称为“物的艺术表达”,“意指物质交流负载艺术元素,同时,艺术创作及其传播对于物质载体、材料、质地的要求、利用和催生,使得‘物’蕴含丰富的艺术性和审美性,也具有了艺术表达功能和‘文本’叙事功能”[1]。然而在这一交流过程中,这些物质自身不仅成为丝绸之路艺术的重要媒材与载体,成为丝绸之路艺术的有机组成部分,而且在不同的艺术类型中被不断反复使用,从而形成丝绸之路艺术跨物质性的重要表征及特质。如玉、玛瑙、陶器、琉璃、青铜、金银、丝绸在建筑、雕塑、服饰、乐舞、绘画、书法等不同艺术门类中不断反复出现;马、鹿、牛、羊等各种题材元素在各种不同门类艺术中的不同呈现;“线”在不同媒材、不同时代、不同地域艺术中的不同形式等。所以丝绸之路艺术具有各种综合材质不断丰富、各种艺术门类非常齐备、各种题材十分普遍、各种物质表征大为繁荣的特征和内蕴。

其二,艺术媒材的跨类型性及其相互之间的共通性。一般而言,每一门艺术都有其独特的媒材,每一种媒材都有其独特的属性,如音乐之于乐音,舞蹈之于身体及其动作,绘画之于颜料色彩。然而在丝绸之路上的艺术发展中,我们可以看到一个有趣的现象,就是一些基本的媒材在丝绸之路沿线国家或地区的艺术中反复出现,如主要原产于阿富汗的青金石[2]与主产于波斯的绿松石,在丝绸之路沿线国家不仅被作为珠宝的原材料,还被作为矿物颜料运用于工艺涂绘、布料织染、各类物质镶嵌等工艺中,并被广泛运用于绘画、雕塑、纺织、地毯、服饰、滚印、碗杯、饰物等各类艺术类型。

青金石使用的历史,最早可以追溯至七千年前。原产于阿富汗的青金石,在位于幼发拉底河的城市乌尔以及其他许多城市被输出,在各自不同的地方被再加工,在不同的时代迅速传往世界各地。青金石被古埃及人用作护身符和装饰品,法老图坦哈蒙黄金面具上的蓝色眉毛、贵族妇女的眼影膏都以青金石加工而成;在两河流域,古巴比伦人和古亚述人用青金石做了大量的滚印与图章;青金石也成为古代波斯地毯及细密画的主要颜料;在古罗马,青金石被当作强身健体的圣药。青金石还由苏美尔传到南亚的印度,与佛教结合,继续东进,后来成为佛教七宝之一。此外,从西域及东亚的宗教造像、壁画,到中世纪的彩色手稿,再到文艺复兴时期的镶嵌画,上面所采用的蓝色颜料也基本上来自青金石。而在中国敦煌莫高窟的北魏壁画、吐蕃(今西藏)的“唐卡”绘画中,青金石也都作为重要的绘画材料而被广泛使用。于是,“青金石作为亚欧非三洲不同区域文明交流和贸易的载体,其踪迹遍布美索不达米亚、埃及、印度、欧洲、中国等地,是考古文化溯源的重要介质”[1]。“因此,以帕米尔高原为中心,从帕米尔高原的西麓向西直到地中海,就是‘青金石之路’,而从帕米尔东麓的昆仑山下的于阗往东就是‘玉石之路’,两段加起来就是日后的丝绸之路。”[2]不仅如此,在“玉石之路”中,青金石等也成为重要的宝石。青金石与玉石,两种矿物材料,不仅成为贯穿丝绸之路的物质材料,也成为丝绸之路沿线艺术的重要媒材,成为文化审美的重要媒材,甚至成为丝绸之路沿线各民族文化及其文明的共同底色,而青金石之“青”,也就成为横跨丝绸之路沿线文明形态,深深融入基督教、伊斯兰教、佛教、道教等诸多宗教信仰,贯穿从史前至今丝绸之路各民族哲学思维、伦理观念、审美意识的一种“底色”,对世界文明的交通融合产生了深远的影响。[3]

751年,怛逻斯战役中被俘虏的中国造纸匠人将造纸技术传入撒马尔罕,从此纸张进入伊斯兰国家和地区[4],对伊斯兰国家和地区绘画艺术的发展产生了非同寻常的影响。物质媒材的丰富与跨类,以及精神的多观念、多声部、多风格呈现及其表达,莫不以艺术作为最佳载体。

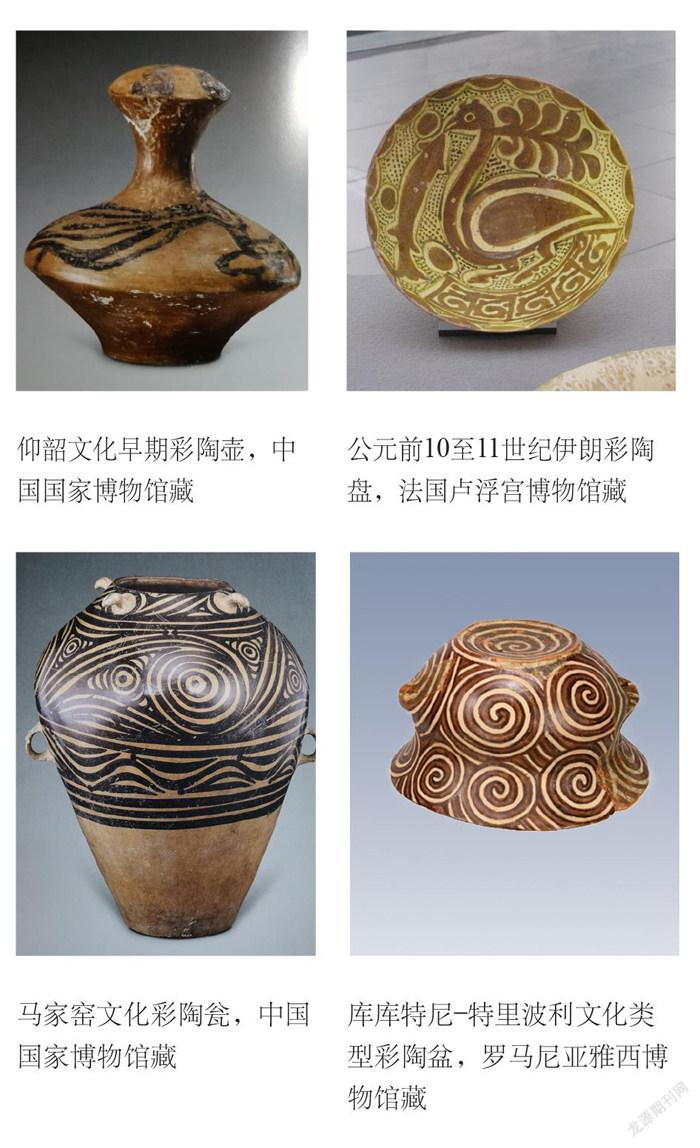

其三,艺术形式及其风格的跨空间性、跨地域性与跨时间性、跨时代性。此前艺术史的观照基本上停留在其特定的地域环境中,基本上是民族或国别艺术史的架构。通过对丝绸之路艺术的全面考察,我们发现在不同时间、不同地域和不同民族中,艺术都有其共通性,如宝石玉器的广泛使用,陶器在丝绸之路沿线国家共同的“线”的形式特征,以及陶器上出现的同主题图案,如东亚大陆七千年前陶器上的“鸟衔鱼纹”题材,在五六千年后出现在伊朗高原等,都值得重视。尤其是“线”在前后相近的时间内、在不同地域中的普遍发明及广泛使用,并以其为重要形式要素,将中国绘画中的工笔画,与古印度、波斯细密画以及吐蕃绘画进行统一的“格式化”,从而将“线”的意识沉淀在了不同时代、不同地域、不同民族的不同艺术形式中。而“线”的形式一旦被发明,“线”的意识一旦觉醒,自然会在各門类艺术中普遍地被运用,如作为“线”的具象化符号的卍字纹与S纹,在古埃及、古希腊罗马、两河流域文明、古印度文明以及东亚文明中不断出现,成为丝绸之路艺术中所共同具有的母题。再如中国最早产生的凤凰图像母题,在一千多年后的中亚和西亚陶器上又普遍出现。中国传统文化中的凤凰,在伊朗、格鲁吉亚、亚美尼亚等地变成了人物造型。这一切艺术现象的梳理,以及背后的观念、缘由、动因、形态的分析,皆非单一的国别史、门类史、风格史所能完成的任务。

其四,丝绸之路艺术史的书写,还涉及艺术鉴赏的跨文化性与跨个体性。如陶器艺术,在陶器时代创造了新的辉煌之后,在丝绸之路沿线国家始终未曾消失,至今仍然在土耳其、格鲁吉亚、亚美尼亚、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、阿富汗及东南亚诸国等丝绸之路沿线国家和地区的人们日常物质与精神层面发挥着重要的作用。又如,在亚美尼亚的一座教堂上,我们可以看到罗马人、阿拉伯人以及蒙古人留下的各自不同的建筑风格;在亚美尼亚埃奇米阿津教堂的一幅关于耶稣受难的壁画上,我们可以同时看到蒙古人、印度人的形象。再如,对丝绸之路沿线的波斯地毯的鉴赏与收藏有以下标准:材质方面,毛胜于棉,丝胜于毛;工艺方面,手织胜于机织;图案形式上,整体胜于拼贴;染料上,炫彩胜于素白,青蓝胜过炫彩,国外胜于国内;工艺标准上,高针度胜于低针度;设计制作者上,大师胜于普通人,有签名胜于无签名……所有这些,都极大地拓展了艺术鉴赏的范畴及视阈,使得艺术鉴赏侧重于形式及风格分析的传统得以改变,立足于文明的发掘与建构,极大地提升了丝绸之路艺术史的立意与境界。而丝绸之路沿线艺术的跨文化性,更是特色鲜明。如在宗教观念方面,丝绸之路艺术深受佛教、伊斯兰教、基督教三大宗教文明浸润,文明形态上又融合了两河文明、尼罗河文明、印度文明以及东方儒家文明的影响。这种种现象,不仅极大地改变着艺术观念、拓展着艺术批评的疆域,也极大地改变着艺术史书写的观念及其实践。

四

丝绸之路艺术史应该成为以丝绸之路文明史为强大背景及依托的艺术史。所谓文明,就是人类的物质与精神活动及其留下的痕迹。艺术是人类各种不同文明的共同创造,所以必须将其放置于不同文明类型的层面进行比较研究。有学者认为,人类及其民族之所以伟大,就在于其写就的独特的“自传”:行为之书、语言之书和艺术之书,而且这三本书中唯有艺术之书值得信赖。[1]这种观点实际上是对既往艺术史观念的极大拓展,艺术史不仅仅是人类关于自身艺术生发、发展、流变的历史,更是人类文明发展、文化发展这一强大背景下的艺术史,所以它不仅关涉艺术自身的发展,同时更关涉与人类文明发生、文化发展密切相关的思考与辨析,或者说它天然地与人类文明史、文化史有着千丝万缕的联系。

丝绸之路艺术史,其实也是人类文明史建构的有机组成部分。丝绸之路艺术史填补了现有艺术史书写的许多内容空白。如果说在丝绸之路的早期发展中,草原丝绸之路的开辟为后来丝绸之路的繁荣奠定了坚实基础,那么草原丝绸之路沿线游牧民族的崛起,在人类文明史上就起到了极为重要的作用,甚至在很大程度上决定了人类文明的发展方向。如西部草原的斯基泰人和萨尔马特人,东部草原的匈奴和鲜卑人,以及后来的蒙古人,都对丝绸之路的文明及其艺术发展作出了重要贡献。游牧民族对丝绸之路文明的贡献主要在以下几个方面:首先,以游牧民族为主体的丝绸之路民族的活动区域基本覆盖了丝绸之路的主要区域,也即草原丝绸之路,成为与陆上、海上丝绸之路并列的三大丝绸之路之一。而在早期,它基本上成为丝绸之路最为重要的交流路线。其次,游牧民族交流、传播的内容与形式成为早期传播的主体,而且独树一帜,为世界艺术史的书写提供了独特的内容支撑与形式创新。最后,以游牧民族为主体的丝绸之路各民族的艺术活动及其艺术创造,与基督教艺术、阿拉伯艺术、印度艺术、波斯艺术以及西域艺术有机融合,真正发挥与实现了丝绸之路艺术互用互鉴、互渗互融的本质特色。然而在既有的艺术史论著中,很少有关于游牧民族艺术史的专门论著出现。从旧石器时代开始,游牧民族就已经在岩画上留下了自己活动的痕迹及艺术创造的物证,成为与农耕民族的彩陶同等重要的丝绸之路藝术形态,而这一点恰恰被既往的文明史或艺术史研究所忽视。

五

丝绸之路艺术史还涉及艺术类型演进史及艺术传播关系史的新概念,同时意味着人类艺术发展的总体思潮或流派的起承转合。如距今五千至六千年左右,在以丝绸之路为纵深的空间,出现了世界范围内的文明共同体,其中以彩陶为主要表征,掀起了人类文明史上的第一次艺术新浪潮。[1]在这一新浪潮中,彩陶艺术既成为一种全新的、具有普遍性的艺术载体,在其器形、纹饰及功能方面都出现了共同或类似的一些特征,又同时在不同地域及不同文化背景下,产生了各自不同的差异化表征。那么到底是什么原因促成了这种现象的发生、类似及其分化?又是什么原因促成了这种“各美其美,美美与共”的多元形态?对这些问题的思考,直接促成了丝绸之路艺术史与既往艺术史的不同特征:从一时一地的观照转向对某一事物的总体观照、比较与把握,同时也对该类艺术现象有了一个完整生态链的梳理与建构,更为重要的是,这一观察视阈与研究视角,极大地突破了既往艺术史书写中以美术史代替艺术史的“只见树木、不见森林”的拘囿,也避免了以观念史代替形态史的“只见森林、不见树木”的高大空,而形成“既见树木、又见森林”或者以“森林”观念统领“树木”,以“树木”样貌实证“森林”的艺术史研究的全新观念,从而进一步明确树立艺术史研究的历史价值:“历史研究的价值在于它在恢复过去具体生活时的那种丰富性。故事不能只讲干巴巴的线索,故事的意义也不能以几何学的形式来传达。我们不能通过把人和个性的因素、偶然、瞬间的或局部的事件以及情境的因素统统蒸发掉来获得历史的本质,好像在井底有个绝对的东西,有个独立于时间和情境的真理似的。······当历史学家描述过去时,他必须重新捕捉丰富的瞬间、人们的人性、外部情境的设定、事件的意蕴;并且他要把具体的、个别的、个人的种种都整理在一起,而不是把它们统统扫走,因为他研究的是事物的变化,不是永恒的山峦和繁星。”[2]这避免了既往艺术史将研究对象(艺术)当作既成的、静态的、封闭的事物,而是将其当作不断建构的、动态发展的、开放包容的活态生命体系。对其生发、发展、壮大、流变的线索进行不断地梳理与勾勒,可以为全新的、富有生命体的艺术史的建构提供新的路径。

所以丝绸之路艺术史是人类文明史多样化的另一种书写及展开方式。如仅就诞生于旧石器时代的陶器和后来构成丝绸之路重要内容的瓷器艺术而言,在其相互运输交流中对人们的日常习俗、思想观念以及对世界文明都产生了深刻的影响。有关中国彩陶纹饰的研究表明,古人很早就探索发展出了关于“线”的实践及其知识体系,直接形塑了中国艺术的形式基因及其精神底蕴。但是通过对丝绸之路上各个国家、各种文化类型彩陶的研究就会发现,彩陶是存在于人类史前文明的一种普遍的社会与文化现象。“线”的抽象与概括是人类文明早期普遍存在的一种文明创造和文化现象,然而在不同文化类型和文明形态中,“线”却有着相似的形式呈现和文化意蕴,而这正好体现了丝绸之路文明相互交流与借鉴的主要特征。

作为人类文明早期的发现或发明创造物,陶器与丝绸不仅形塑了世界各地人们的日常生活,也影响了人类的文明基因与艺术思维方式。如早在瓷器出现之前,中国的陶器就已经向东亚和东南亚传播。从史前至汉代,先后有篦纹陶、无纹土陶、无釉印纹陶、黑陶、灰陶及绿釉陶传入朝鲜半岛;早在公元前,中国南部的瓮棺葬习俗及大陶瓮就已传入菲律宾;越南汉墓中出现了与中国汉墓中型制完全相同的数十种陶器;泰国的湄公河沿线很早就有中国陶器出土;马来半岛发现了许多中国秦汉时期的陶器残片;在印尼的许多岛屿、印度、斯里兰卡,都发现有中国的陶瓷器。[1]自唐代以后,如越窑青瓷、邢窑白瓷、景德镇青花瓷等中国瓷器,通过丝绸之路外传,不仅影响了东南亚、中亚、西亚、欧洲、大洋洲等地区人们的日常生活方式,也影响了他们的文化审美意识。而其后欧洲的各种瓷器,莫不从中国瓷器中得到灵感或获取养料,如荷兰的代尔夫特(Delft)青花锡釉蓝陶,后来从颜料、胎体、烧成温度都极力模仿甚至照搬景德镇青花瓷,在欧洲独树一帜,不仅形成了荷兰的独特表征,其艺术风格后来还在英国、丹麦、德国、爱尔兰、意大利等欧洲国家产生了广泛而巨大的影响,如今的阿姆斯特丹机场候机大厅,仍然以青花瓷的青花为主要装饰风格。如果说荷兰代尔夫特瓷在色彩上取了中国瓷器的“青”,那么德国的梅森(Meissen)瓷器则取了中国瓷器的“白”,由此梅森瓷器被称为“白色的金子”,就连其原材料,至今在德语及英语中仍然被称为Kaolin,无疑是中国陶瓷所采用的高岭土的音译。从形式到媒材,从生活到艺术,从习俗到观念,从实用到审美,同一种事物却在不同的时空、不同的语境、不同的文化中获得了相似的认同,得到了广泛的传播,这一切莫不源于丝绸之路,源于艺术。

总之,丝绸之路使我国与沿线多个国家和民族展开了丰富的艺术交流与融汇。丝绸之路艺术史的研究及其书写,不仅有助于对丝绸之路的时空定位、文化意蕴的重新认识,也将对全球文明史、人类艺术史书写的观念及方法,产生积极而深远的影响。

本文系国家社科基金重大项目“丝绸之路中外艺术交流图志”(项目批准号:16ZDA173)阶段性成果。