生产性公共支出对我国制造业集聚发展的影响

[摘要]生产性公共支出是政府影响产业分布的一个重要手段,研究生产性公共支出与产业集聚之间的关系对于合理配置生产性公共支出有重要现实意义。基于我国2004—2020年30个省区市的相关数据,探究生产性公共支出对制造业集聚的影响及作用机制。研究结果显示:生产性公共支出与制造业集聚之间存在倒“U”型关系,即增加生产性公共支出最开始能够促进制造业集聚,但随着生产性公共支出越过拐点后,制造业集聚水平会出现下降。通过构建中介效应模型进行研究发现,生产性公共支出主要通过价格指数效应和生产成本效应对制造业集聚产生影响。分样本进行回归分析,结果依然成立。采用替换变量指标的方法进行稳健性检验,证明了以上结果稳健可靠。

[关键词]生产性公共支出;产业集聚;价格指数效应;生产成本效应

一、 引言

生产性公共支出是政府影响产业分布的一个重要手段,通过增加生产性公共支出能够降低区域间的运输成本,促进要素流动,从而引起企业的生产活动和区域相对市场规模的变化,进而引起产业空间布局的变化。如今,产业集群已成为当代产业生存与发展最有效的组织形态,在汇聚生产要素、优化资源配置、营造产业生态等方面发挥着越来越重要的作用。我国“十四五”规划纲要提出,要深入实施制造强国战略,培育先进制造业集群。各级地方政府也陆续出台本地区的制造业高质量发展“十四五”规划,培育形成先进制造业集群已经成为地区制造业高质量发展的重要目标和抓手。2022年以来,在各地的政府工作报告中,都更加突出通过增加基础设施投资和园区建设来培育和发展具有地方特色的产业集群,促进本地区的经济发展。产业集聚已经成为地方政府提升产业竞争力和促进经济增长的重要方式。目前,关于产业集聚影响因素的研究很多,但是关于政府生产性公共支出对于产业集聚的影响以及作用机制的研究较为缺乏,已有相关研究也没有形成定论。鉴于此,本文基于我国2004—2020年30个省区市的相关数据(由于数据可得性,不包含西藏及港澳台地区),研究生产性公共支出与产业集聚之间的关系,对于合理配置生产性公共支出以及我国经济高质量发展具有重要的理论意义和现实价值。

二、 文献综述

国外学者的相关研究。20世纪90年代,以Krugman[1]、Fujita[2]为代表的学者创立经济地理学,在不完全竞争和规模报酬递增的分析框架下研究了制造业的集中程度,认为运输成本是影响产业集聚的重要因素。自Barro[3]首次提出了生产性公共支出的概念之后,学者们逐步开始关注政府支出对于产业集聚的影响。Brakman等[4]研究发现政府提供的基础设施建设等公共支出有利于产业集聚。Fenge等[5]基于新经济地理框架研究了交通与通信基础设施的公共支出、区域竞争与产业集聚的相关关系,发现在交易成本过高的情况下,区域竞争会引发生产性公共支出的大幅提升从而导致产业活动的分散,随着区域一体化程度的不断提升,区域竞争可能导致生产性公共支出的不足,当交易成本低于某一临界值时,将促进产业集聚。Ingrid等[6]研究认为,区域受到其他地区生产性公共支的溢出效应,会加强区域合作,从而降低产业集聚程度。Tsekeris等[7]研究发现,加大对公路、机场等方面的投资有利于制造业集聚。

国内学者的研究。产业集聚影响因素方面:鞠一格[8]研究发现,基本公共服务对制造业产业集聚存在显著的正向影响,且人力资本与资金集聚发挥了中介效应。陈柯等[9]研究发现,知识溢出、规模经济有利于制造业产业集聚。唐红祥等[10]研究发现,交通基础设施建设有利于推动制造业的集聚。关于生产性公共支出与产业集聚关系的研究:踪家峰等[11]基于我国省级层面的数据进行实证研究,发现我国目前产业分布的格局是以东部为中心、中西部为外围,而增加中西部地区的生产性公共支出并不会对产业分布格局产生明显的影响。刘彦军[12]的研究发现,本地政府只有在与其他地方政府竞争获胜的情况下,提供公共服务才能促进产业集聚,而产业集聚又进一步刺激政府增加支出。高新雨等[13]研究发现,政府在基础设施方面的财政支出对于城市制造业集聚的影响存在门槛效应,而在教育方面的财政支出能够有效推动我国中西部地区制造业集聚水平的提升。江洪等[14]研究发现,政府的发展性支出过高或过低都会导致产业集聚扭曲。

通过以上文献梳理发现,尽管有学者对生产性公共支出与产业集聚之间的关系进行了研究,但是由于研究内容和方法等方面的差异,对于两者之间的关系并没有形成较为统一的定论,并且对于生产性公共支出影响产业集聚的作用机制缺少深入的分析和探讨。鉴于此,本文基于2004—2020年我国省级层面的数据,研究生产性公共支出对制造业集聚的影响及其作用机制,并探讨了生产性公共支出对不同制造业行业的差异化影响,以期对我国制造业行业的发展提供理论依据和数据支撑。

三、 生产性公共支出对产业集聚影响的作用机制

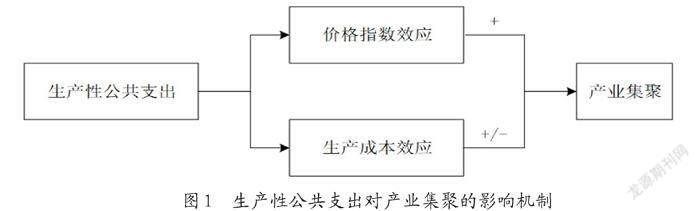

生产性公共支出主要是通过产品价格指数和企业生产成本的变化两个渠道来改变制造业不同行业的生产要素投入比例,进而影响产业的空间布局。也就是说,生产性公共支出主要是通过价格指数效应和生产成本效应对产业集聚产生影响,如图1所示。

价格指数效应。生产性公共支出的增加会导致生产活动向某一地区集中,生产的产品不管是種类还是数量都会显著增加,导致该地区商品的价格指数下降,消费者支出的生活成本降低,这意味着在名义收入相同的情况下,消费者的实际收入水平提高,从而进一步地吸引企业和劳动力向该地区集聚。对于制造业来说,当一个地区的制造业部门越大,本地区产品生产的种类和数量就会越大,从周边地区购买的产品种类和数量就会越少,导致该地区制造业产品运输的成本就会越低,产品相对价格也会越低,进一步吸引劳动力和企业向该地区集聚。

生产成本效应。企业生产成本差异是企业区位选择或产业空间分布的重要因素。较低的生产成本是制造企业获得规模经济收益的前提条件,基础设施的改善能够降低企业的生产成本,进而降低企业的迁出意愿或是吸引相关企业迁入,最终促进产业集聚。生产性公共支出的提高降低了制造业部门企业的生产成本,提升了资源配置效率,而生产成本的降低以及资源配置效率的提升能够进一步提高企业的生产效率和利润,进而提升制造业集聚水平。另外,基础设施的改善还能够有效促进不同区域之间的经济联系,加速劳动力、资本、信息、技术等要素的流动,降低地区的边际成本,有利于形成规模经济,从而促进产业集聚。张光南等[15]研究发现,基础设施能显著降低制造业的生产成本。江三良等[16]研究发现,基础设施可以带来市场规模效应,能够促进制造业集聚。但是,随着生产性公共支出的增加,区域一体化程度不断提高,核心区竞争日益激烈,该地区的资本报酬率相应降低。资本是逐利的,会向资本报酬率高的地区流动;企业也会降低资本投入,可能会从核心区逐步迁移到低竞争的外围地区,从而导致制造业集聚水平下降。

四、 模型构建及变量说明

1. 模型构建

本文选取我国2004—2020年30个省区市的面板数据,探究生产性公共支出对制造业产业集聚的影响及作用机制。通过前文的理论分析发现生产性公共支出与产业集聚可能存在非线性关系,因此,在模型中引入了生产性公共支出的二次项。另外,在模型中还引入了产业集聚的滞后项考察其动态变化。本文构建的实证模型如下:

[LQit=β0+β1LQit-1+β2GEit+β3GE2it+β4Xit+εit] (1)

其中,LQ表示产业聚集程度,GE表示生产性公共支出,X为控制变量,εit为随机误差项。

为了进一步验证生产性公共支出对制造业产业集聚影响的作用机制,本文构建如下中介效应模型:

[PIit=α0+β1PIit-1+α1GEit+α2GE2it+α3Xit+εit] (2)

[FCit=α0+β1FCit-1+α1GEit+α2GE2it+α3Xit+εit] (3)

[LQit=α0+β1LQit-1+β2PIit+β3FCit+α1GEit+α2GE2it+α3Xit+εit] (4)

其中,PI表示价格指数,反映价格指数效应,本文采用城镇居民人均消费性支出与工资之比进行衡量。FC表示固定成本,反映生产成本效应,本文采用制造业部门单位产值的固定资产净值进行衡量。

2. 变量说明

(1)被解释变量

产业集聚(LQ)。当前,衡量产业集聚程度的指标有很多,基于本文的研究内容以及数据的可得性,借鉴丁文雅等[17]的研究,选用区位熵指数进行衡量,具体计算公式如下:

[LQit=MPit/GDPitMPt/GDPt] (5)

其中,MPit与GDPit分别表示i时期t省制造业总产值与地区生产总值,MPi与GDPi分别表示i时期全国制造业总产值与全国地区生产总值。LQ数值越大,表示该地区的产业集聚水平越高。

(2)解释变量

生产性公共支出(GE)。本文借鉴朱函葳[18]的研究,将各地区的财政基本建设支出、财政教育支出和财政科研支出划分为生产性公共支出。

(3)控制变量

为了降低遗漏变量导致的偏误,本文模型中还引入了一系列影响产业集聚的控制变量:国内市场一体化(Integ),目前国内学者由于研究侧重点的差异,对于市场一体化的衡量指标的设定也存在很大差异,本文选取最常用的相对价格法计算得到的市场分割指数(Segm),借鉴张学良等[19]的研究,構建国内市场一体化指标,具体计算公式为[Integ=1/Segm],该数值越大,表示地区市场一体化程度越高;市场规模(SM),采用各地区人均GDP进行衡量;劳动力成本(WG),采用各地区城镇职工的平均工资进行衡量;人力资本(HR),采用各地区人均受教育年限进行衡量;对外开放度(OP),采用各地区进出口总额占地区GDP的比重进行衡量;城镇化水平(UR),采用各地区年底城镇人口总数占地区常住人口总数的比重进行衡量;基础设施水平(PIC),采用单位面积上的公路里程数进行衡量。

以上各变量的数据主要来自历年《中国统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及各地区统计年鉴和统计公报,部分缺失数据采用差值法补充。各变量描述性统计表1所示。

五、 实证结果分析

1. 基础模型回归结果分析

表2是基础模型回归结果,其中第(1)列是采用静态面板模型的回归结果,第(2)列和第(3)列是分别采用差分GMM和系统GMM动态面板模型的回归结果。此外,对模型的设定合理性和工具变量的有效性进行检验,检验结果表明所有模型随机误差项可能存在一阶序列相关,但是不存在二阶序列相关,说明模型设定是合理的。Sargan检验结果表明模型的工具变量不存在过度识别问题,即模型的工具变量选择是合适的。基于此,本文采用系统GMM方法进行估计。

从表2的回归结果可以看出,产业集聚滞后项系数(LQit-1)为正且通过了显著性检验,这表明我国制造业集聚具有较强的累积循环效应,这与新经济地理学的结论一致。制造业产业集聚具有自我加强的过程,产业集聚所产生的规模经济效应、专业化分工等会吸引制造业产业的进一步集聚。生产性公共支出(GE)的一次项系数显著为正,二次项的系数为负,说明生产性公共支出与制造业集聚之间存在显著的倒“U”型关系,即在初始阶段,生产性公共支出的增加促进了制造业集聚,但是随着生产性公共支出越过拐点之后,制造业集聚水平会出现下降。可能的原因在于生产性公共支出能够改善基础设施,降低制造业部门的运输成本,促进要素流动,推动区域专业化分工格局的形成。增加生产性公共支出一方面能够扩大市场规模,降低产品价格指数,促进制造业份额的提升,另一方面也能够有效降低企业的生产成本,提升企业的经营利润,从而吸引更多生产要素的流入和聚焦。但是,随着生产性公共支出的增加,核心区的竞争导致资本竞争加剧,降低了资本报酬率,可能会降低企业的资本投入,从而降低制造业集聚水平。

控制变量方面,市场规模(SM)的系数显著为正,说明扩大市场规模能够促进产业集聚。劳动力成本(WG)的系数显著为负,说明劳动力成本的上升会导致制造业企业的外迁,从而降低本地制造业产业集聚水平。人力资本(HR)系数显著为负,可能是因为欠发达地区人力资本水平较低,不利于制造业集聚水平的增加,从而导致两者呈现出负相关关系。对外开放度(OP)系数显著为正,说明提升对外开放度能够促进产业集聚。基础设施水平(PIC)系数显著为正,说明完善的基础设施能够降低企业的运输成本,从而有利于产业集聚。国内市场一体化水平(Integ)和城镇化水平(UR)的系数不显著。

2. 中介效应回归结果分析

为进一步探讨生产性公共支出对制造业集聚产生影响的作用机制,对模型(2)至模型(4)进行检验,具体回归结果如表3所示。

表3中第(1)列的回归结果中生产性公共支出一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,说明其与制造业集聚之间存在显著的倒“U”型关系,进一步验证了两者之间的关系。第(2)列为模型(2)的回归结果,论证生产性公共支出对制造业产品价格指数(PI)的影响,研究结果显示在曲线的左侧,生产性公共支出对制造业产品价格指数存在正向影响,但不显著;在曲线的右侧,生产性公共支出对制造业产品价格指数存在显著的负向影响,也就是说,增加生产性公共支出能够降低制造业产品价格指数。第(3)列回归结果中,PI的系数显著为负,说明制造业产品价格指数的降低能够促进制造业集聚;生产性公共支出与制造业集聚之间存在显著的倒“U”型关系,说明存在部分中介效应。第(4)列为模型(3)的回归结果,论证生产性公共支出对固定成本(FC)的影响,生产性公共支出一次项系数显著为负,说明生产性公共支出能够降低制造业企业的固定成本。第(5)列回归结果中,固定成本(FC)的系数显著为负,说明固定成本的降低能够促进制造业集聚。第(6)列回归结果说明,生产性公共支出通过价格指数效应和生产成本效应影响制造业集聚,生产性公共支出与制造业集聚之间存在倒“U”型关系,生产性公共支出一次项系数为正,但是并不显著;二次项系数显著为负,说明总体来看,随着生产性公共支出的增加,生产性公共支出对制造业集聚的作用处于倒“U”型曲线的右侧。

3. 分行业回归结果分析

本文根据2017年国民经济行业分类标准中的行业代码,进一步将制造业行业细分为劳动密集型行业(Lab)、资本密集型行业(Cap)和技术密集型行业(SK)三类,分别进行回归分析,具体回归结果如表4所示。

对于劳动密集型制造业行业(Lab)来说,生产性公共支出一次项系数为正,但不显著,二次项系数显著为负,说明生产性公共支出对劳动密集型制造业行业集聚的作用处于曲线的右侧,生产性公共支出产生了拥挤效应,生产性公共支出的增加降低了劳动密集型制造业行业集聚。

对于资本密集型制造业行业(Cap)和技术密集型制造业行业(SK)来说,生产性公共支出一次项系数均显著为正,二次项系数均显著为负,说明生产性公共支出与资本密集型制造业行业集聚和技术密集型制造业行业集聚之间均存在显著的倒“U”型关系,且均处于拐点的左侧。这反映出资本密集型制造业行业和技术密集型制造业行业可能都存在资本投入不足的情况,虽然生产性公共支出的增加能在一定程度上促进要素流动,但是目前来看,对资本密集型制造业行业集聚和技术密集型制造业行业集聚的作用有限。

4. 穩健性检验

为了进一步确保本文研究结果的稳健性,采用替换被解释变量指标的方法对以上模型重新进行回归分析。在前文的分析中,主要采用制造业总产值,通过区位熵指数对制造业集聚进行衡量。在稳健性检验中,仍然采用区位熵指数衡量产业集聚,差别在于从就业人数的角度对产业集聚进行衡量,具体来说,计算公式为:

[LQit=mitlitMtLt] (6)

其中,mit与lit分别表示i时期t省制造业就业人数与全部产业就业人数,Mi与Li分别表示i时期全国制造业就业人数与全国全部产业就业人数。

将前文模型中的被解释变量进行替换,重新进行回归分析。回归结果中,各个变量的符号、显著性等并没有出现显著性的改变,与前文的分析结果基本保持一致,进一步论证了本文研究结果是稳健且可靠的1。

六、 研究结论及政策建议

生产性公共支出是政府影响产业分布的一个重要手段,研究生产性公共支出与产业集聚之间的关系对于合理配置生产性公共支出有重要现实意义。本文基于我国2004—2020年30个省区市的面板数据,探究生产性公共支出对制造业集聚的影响及作用机制。结果显示:生产性公共支出与制造业集聚之间存在显著的倒“U”型关系。分样本进行回归分析,结果依然成立。随着生产性公共支出的增加,劳动密集型制造业行业集聚水平不断下降,说明当前生产性公共支出对劳动密集型制造业行业集聚的作用已经越过拐点,两者之间呈负相关状态,难以进一步发挥我国劳动密集型行业的比较优势;生产性公共支出对资本密集型和技术密集型制造业行业集聚仍然具有正向作用,还未达到拐点位置。

基于以上研究结论,本文提出以下政策建议:第一,进一步增加教育、科研等方面的生产性公共支出。增加生产性公共支出有利于改善地区的投资环境,增强区域之间的协作,尤其是生产性公共支出的增加有利于推动资本密集型和技术密集型制造业的集聚,要增加教育、科研方面的财政支出,提升人力和技术资本等,推动产业升级和技术创新,从而推动地区经济的发展。第二,适度减少对劳动密集型制造业行业的行政干预。本文研究结果显示生产性公共支出对劳动密集型制造业行业的集聚影响已经越过拐点,目前我国正在加快推动制造业转型升级,且国内的劳动力成本也在不断上升,劳动力短缺现象日益加重,在劳动密集型制造业行业中,应当适度减少政府的行政干预,逐步依靠市场机制来调整国内制造业的空间布局。第三,加强地区政府之间的协作,促进制造业转型升级。对于地方政府来说,从站在区域协作与整体经济发展的高度,合理分配生产性公共支出,提升资金利用效率,防止低水平重复建设,避免财政资源的浪费,不断完善交通等方面的基础设施建设,增加民生性支出,从而促使劳动密集型行业更加具有竞争力。同时,不断推进制造业行业由劳动密集型向资本密集型和技术密集型的转化升级,进一步推动我国制造业向高质量发展。

参考文献:

[1] Krugman P.Increasing Returns and Economic Geography[J].The Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[2] Fujita M, Krugman P,Venables A J.The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade[M].Cambridge:The MIT Press,1999.

[3] Barro R J.Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):103-126.

[4] Brakman S,Garretsen H,Van Marrewijk C.Agglomeration and Government Spending Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise[M].Cambridge MA:The MIT Press,2008:89-116.

[5] Fenge R,Von M,Wrede M.Publlic Input Competition and Agglomeration[J].Regional Science and Urban Economics,2009,39(5):621-631.

[6] Ingrid O,Susanne S.Productive Public Input,Integration and Agglomeration[J].Regional Science and Urban Economics,2010,40(6):538-549.

[7] Tsekeris T,Vogiatzoglou K.Public Infrastructure Investments and Regional Specialization:Empirical Evidence from Greece[J].Regional Science Policy & Practice Volume,2014(3):265-289.

[8] 鞠一格.基本公共服務对制造业产业集聚的影响研究——基于面板数据的中介效应分析[J].产业创新研究,2020(18):61-64.

[9] 陈柯,尹良富,汪俊英,等.中国制造业产业集聚影响因素的实证研究[J].上海经济研究,2020(1):97-108.

[10] 唐红祥,王业斌,王旦.中国西部地区交通基础设施对制造业集聚影响研究[J].中国软科学,2018(8):137-147.

[11] 踪家峰,朱佳佳.生产性公共支出真的会改变产业集聚格局吗?[J].上海经济研究,2013(2):3-12.

[12] 刘彦军.公共服务、政府竞争与产业集聚[J].贵州财经大学学报,2016(2):1-9.

[13] 高新雨,王叶军. 财政性支出与城市制造业集聚——基于新经济地理学视角的解释与证据[J].南开经济研究,2019(1):66-81.

[14] 江洪,李金萍,李秋雁.政府发展性支出、产业集聚与绿色能源效率[J].技术经济,2022,41(1):53-65.

[15] 张光南,朱宏佳,陈广汉.基础设施对中国制造业企业生产成本和投入要素的影响——基于中国1998—2005年27个制造业行业企业的面板数据分析[J].统计研究,2010,27(6):46-57.

[16] 江三良,尹志勤.交通基础设施对生产性服务业与制造业协同集聚的影响及其空间溢出效应[J].山东财经大学学报,2021,33(4):57-66.

[17] 丁文雅,张二华.中国制造业产业集聚与全要素生产率增长——基于省际差异的研究[J].科技与管理,2019,21(5):34-40.

[18] 朱函葳.中央政府和地方政府生产性公共支出职责划分的博弈分析[J].上海经济研究,2017(4):26-39.

[19] 张学良,程玲,刘晴.国内市场一体化与企业内外销[J].财贸经济,2021,42(1):136-150.

作者简介:谭维佳(1983-),女,博士,综合开发研究院(中国·深圳)博士后,研究方向为科技创新与产业政策。

(收稿日期:2022-05-30 责任编辑:殷 俊)