问道自然:云南多民族地区生态保育的博物学遗产

巴胜超

(昆明理工大学 人类学研究中心,云南 昆明 650031)

20世纪60年代以来,随着全球经济、人口、消费的快速增长,世界范围内的环境污染、生态破坏日益严重,如何维护人类发展与生态环境的平衡,逐渐为国际社会所关注。从1972年联合国第一次人类环境会议通过的《人类环境宣言》开始,随着联合国环境规划署成立(1973年)、联合国《生物多样性公约》诞生(1992年)、“爱知生物多样性保护目标”发布(2010年)、《中国的生物多样性保护》白皮书发布(2021年)、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)《昆明宣言》发布(2022年),近50年来,人类一直在与生态危机的博弈中寻找着解决之道。其中,COP15以“生态文明:共建地球生命共同体”为主题,制定了“2020年后全球生物多样性框架”,成立了“昆明生物多样性基金”,发布了“保护生物多样性,共建全球生态”倡议。云南在COP15的东风下,制定了《云南省生态文明建设排头兵规划(2021—2025年)》《云南省生物多样性保护条例》等,把保护生物多样性纳入“山水林田湖草沙”生命共同体的建构中。

云南作为生物多样性保护的地区典范,无疑是云南多民族群众在世代居住、生活、发展过程中与大自然和谐“共生”所留下的“博物学遗产”。在共生起源理论看来,复杂生命体未必是独立地、缓慢地进化而来的,而可能由现成的部件装配起来迅速进化而来[1]。本文以云南多民族群众在“生态保护红线”区域内世代流传的、独具特色的、与自然共生的“生态保育”地方性知识为对象,窥见云南多民族地区人与动物、植物、世界共生的地方性知识,为生物多样性危机的治理提供云南多民族群众与自然生态之间可持续利用的民间智慧。

一、“三屏两带”:云南省生态保护的空间格局

表1 云南省生态保护红线功能类型表

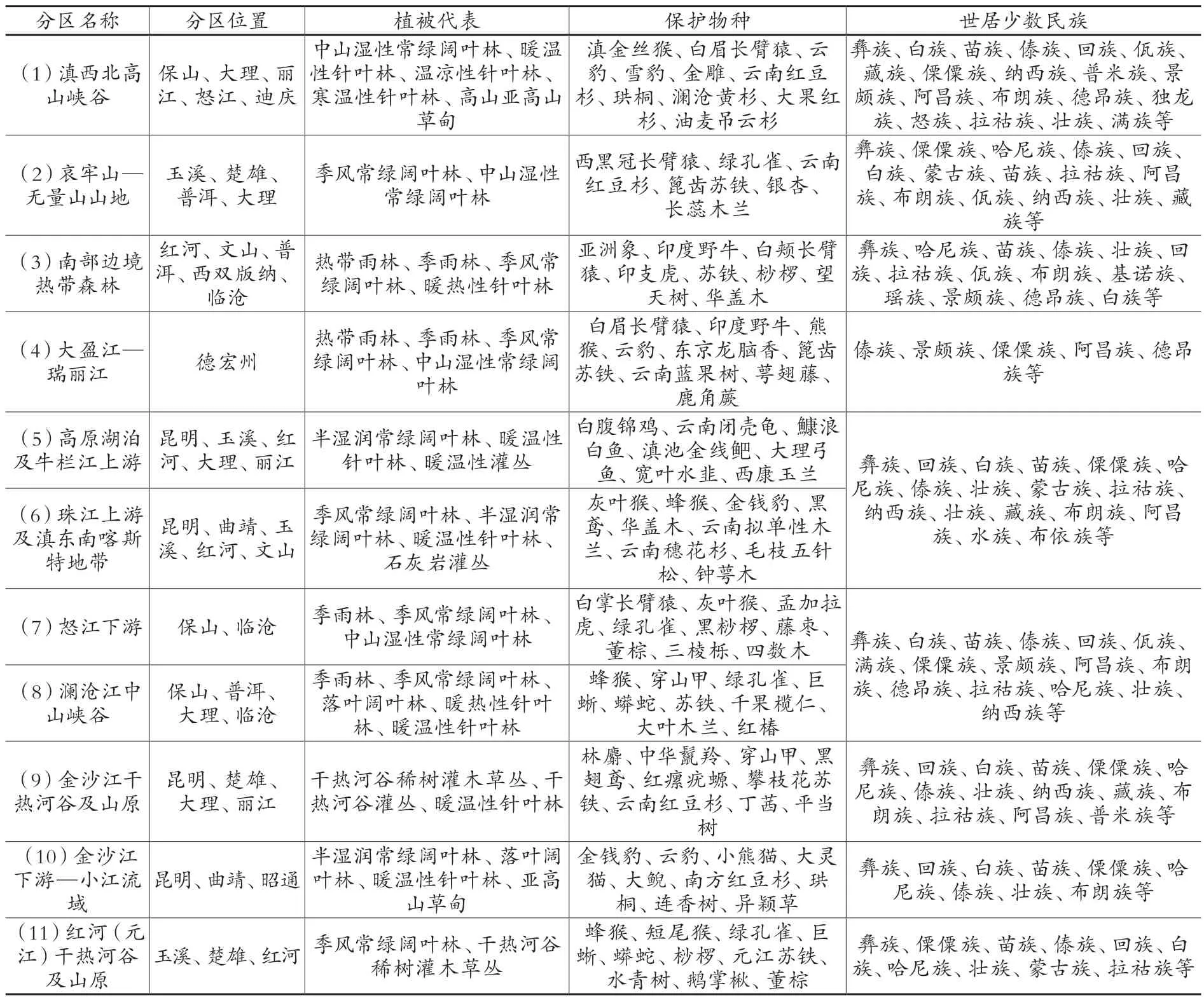

从自然科学的角度来看,云南境内海拔高差悬殊(76.4~6740米),高山、深谷与山间盆地相间,北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和高原气候7种气候类型交错分布。这种特殊的地理及生态形成若干“地理隔离”和“生态隔离”的生态环境导致了生物的“生殖隔离”,限制了其“基因交流”,从而赋予这块土地丰富多彩的生物物种和大量特有珍稀属种[3]。而不可忽视的一个历史事实是,“生态隔离”并不意味着“生命隔离”,在这些被划定为生态保护红线的区域中,除动植物外,还有世代生活在此的多民族同胞。以云南特有少数民族的聚居区为例,滇西北生活着白族、纳西族、傈僳族、怒族、独龙族、普米族等少数民族;滇南生活着哈尼族、阿昌族、傣族、佤族、拉祜族、景颇族、布朗族、德昂族、基诺族等少数民族。

云南省域的生物多样性存在,是在多民族群众与动物、植物、山林、田地、河流等生态环境的互动中塑造的。博物学作为研究“生态—生物—文化整体关系的学科”[4],处理的就是人与生态、自然、世界的关系。在当下,除以法律、法规作为自上而下的“红线”进行生态保护外,还需要系统梳理生态保护区内人与生态可持续发展的博物学知识,以生态空间中的他者视角厘清人与自然的共生关系,发掘独具特色的“生态保育”地方性知识。

二、云南多民族地区生态保育的博物学知识

云南的民族是垂直分布的,呈立体状。如果我们以每个河谷平原及其四周的丘陵、山岳地带为一个单元来观察,就会发现傣族聚居于立体自然生态中最底下的地区(最高海拔1340米、最低海拔500米以下);依次而上为布朗族、克木人,居住在海拔850~1350米的丘陵及低矮的山地;再逐层向上为基诺族、拉祜族和哈尼族、苗族、瑶族[5]。立体分布的多民族群众在同样立体的自然生态中,世代积累了与天地万物和谐共处的传统知识,例如滇西及西北部温、冷、凉聚居区的少数民族,主要积累旱地农耕、饮茶、酿酒和造纸等传统知识;滇南及西南热带和亚热带聚居区的少数民族,主要积累稻作农耕、稻米加工、野生蔬菜采食、茶树保护、茶叶制作及饮茶文化方面的传统知识。从生态保育的视角,可从“作为生态调适者的神”“作为生态善用者的人”两个维度来阐述云南多民族群众“天地人”三才之间的生命共同体关系。

(一)作为生态调适者的神

云南大部分山地民族对村寨的环境资源都是实行规划的,目的在于对其进行有效的保护利用。其规划的模式一般具备以下环境要素:神林、坟山、风景林、水源林、护道林、轮歇地[6]。传说神林是神灵栖息的地方,有神树、神石,擅自进入神林会招致灾难,因此平时人们都不敢入内,不敢乱砍伐草木,于是神林大都郁郁葱葱,村寨的水土得以保持。从神林的线索不断追溯,在云南多民族地区,还有天神、山神、地神、水神、树神、石神、农神、谷神、猎神等与生态系统可持续发展息息相关的神灵体系。在多民族聚居的村寨居民看来,天有天神、地有地神,日月星辰、风雨雷电、山川河流、动物植物都有神护佑。

以神的名义,利用宗教活动、传统节日保护生物资源,是“作为生态调适者的神”的要义。例如,哈尼族的寨神“昂玛”及其栖息的神林神圣不可侵犯,受到全村人的保护。哈尼族人民在节日“十月年”会用猪肉、糯米粑粑、年糕、黄糯米饭等祭献天地和祖宗;在节日“六月年”杀牛祭祀竜神、火神,保佑庄稼和牲畜长势旺盛;在“新米节”感恩洪水神话中为人类带回谷种的狗;在捉蚂蚱节将蚂蚱头、腿、身、翅膀各扯为一堆,以祈愿稻谷丰收,免受虫害。又如,基诺族在十月秋收时,举行“叫谷魂”仪式,用丰盛的酒菜祭奠谷神,以求来年丰收。为了纪念创世始祖阿嫫尧白创造了基诺族以及基诺山的山川、日月、动植物等,基诺族会在六月举行三天的“祭大龙”仪式。再如,傣族以傣历安排稻谷种植,栽秧时,每个家庭的稻田中都有一块“心脏田”,这是谷魂居住的地方。当稻谷长大后,要拴谷魂、除草,让谷魂看护秧苗旺盛成长,祈求丰收。稻谷成熟后,尝新米,让谷魂进入人的身体,人神共在,庆祝丰年。傣族还用成熟的稻谷来祭祀鸟神、鼠神,撒一些稻谷任飞鸟老鼠食用,祈求它们不要侵害庄稼。傣族村寨周围有被称为竜林的古树林,树林中最古老的树被称为竜树,是祭拜寨神、勐神的神圣空间。此外,傣族还将高大的树当作神树崇敬,一般不允许砍伐。

更为典型的是,布朗族信仰民间宗教和小乘佛教,有“削木为人”的族源传说,故布朗族崇拜敬畏森林,形成了独具特色的“龙山文化”,其祭祀的山神、地神、树神、水神、火神、地母、谷魂等,均是布朗族与自然生态互为一体的表征,其中祭祀仪式与农事活动中人、神林与土地关系体现得较为典型,见表2。

表2 老曼娥旱谷种植活动中的祭祀仪式[7]

除了植物生态系统,在多民族的“猎神”信仰中,人狩猎的度也受到约束。例如,独龙族为了寻求赖以生存的环境,较之现代社会中那些使用先进武器滥捕滥杀野生动物的人有着超常的理智和清醒的意识。他们向森林索取食物,但绝不过分。他们知道在同一个生物圈里,他们与森林中的动物之间始终以一定的度维持着共存的关系,若超出这个度,对双方来说都意味着毁灭。例如在独龙族的神话中,远古时候人的腿是直的,在悬崖缝和峭壁上能行走如飞,跑得比野兽还快,但眼见野兽就要被人打灭绝了,天神“格蒙”担心将来人没有吃的,便将人的腿分成两段,在小腿肚上放了块石头,人从此再也没有野兽跑得快了,野兽也得以生息繁衍,独龙族也能依靠雪山和森林的养育得以生存[8]。为了感谢山神赐予的猎物,猎手会保存猎物的头颅,即使搬家也会将这些头骨带到新的住地。

普米族人民利用鸡媒进行捕猎的方式,让捕猎成为家鸡与野鸡的对话过程。鸡媒被普米族人民称为“由支”,需要从小培养,一般是找野鸡蛋来家里孵化,或捉小野公鸡来家里养。驯育鸡媒需要一年时间,将其放在室内或扣在竹篮里,由家养的母鸡陪伴,朝夕相处,养大后剪掉其大翅膀,防止其飞走。猎人根据野鸡的生活规律找到其经常出现的地方,提着竹篮,装上鸡媒,在地上围一圈竹篱,在竹篱外置套索。猎人蹲在一侧,用嘴模拟小母鸡叫,鸡媒闻声而动,也鸣叫不止。野公鸡听到后,就会迅速飞来,在竹篱外转,寻找鸡媒争斗。野公鸡在围转时,往往头入索套,猎人即取之[9]。此外,拉祜族在农业生产中有开山祭、开耕祭、开种祭、禾苗祭、谷种祭、收割祭等系统民间信仰,日常生活中有祭祖、祭山神、祭树神、祭水神、祭雷神、祭地神等信仰,他们甚至还祭祀“蜂神”。在叙事史诗《追蜂子》中,拉祜族认为祖先因为追寻着野生蜜蜂,找到了蜂巢,制作了蜂蜡,才将大地照亮。

新闻标题是一篇报道中到最醒目的文字,读者在首页往往只能看到标题、副标题和简短的摘要。因此新闻标题要以最精炼的文字将报道中最重要、最核心、最新鲜的内容展现给读者。因此,在翻译外文新闻时,标题的翻译是重中之重。但译好一则标题需要译者争取理解原标题和新闻内容,知晓新闻标题的作用,并能根据意识形态的差异做出适当的调整,采用适当的手法保持或提升标题的吸引力,以求让译出的标题仍旧实现新闻标题应有的功能。

“人与神,以及神的造物,经由博物学和自然神学形成一个整体,构成一个完整的物质世界和伦理世界。自然神学作为一种世界观,其重要意义不仅在于社会生活领域,也在于哲学和科学领域。自然神学探讨的问题,是人类自古以来最关心的问题,同时也直接导向了现代社会和现代文明的发端。”[10]上述哈尼族、基诺族、傣族、布朗族、独龙族对自然世界的神话叙事具有“自然神学”的世界观特点,与生态保育有关的神灵体系类似民间的“环境保护法”,以传说、神话、故事、节日、禁忌等方式使生态保育的理念深入人心、得以世代相传,才造就了云南当下生物多样性存续良好的事实。

(二)作为生态善用者的人

从西方博物学的演进路径来看,“达尔文向动态自然观的转变摧毁了模式标本(例如馆藏中的某个个体标本)和模式种(体现了其所在属的共有特征的个体物种)的意义,因为他将物种看作是成群的个体;由于变异或选择,种群的组成随时间而改变。因此,需要将一个物种看作是一个种群,或一系列种群”[11]。这种以“种群”看待世界的方式,将物种放入循环的、系统的生物链条中进行研究。在云南多民族地区,对达尔文动态自然观具体的实践方式是:对民间神灵系统的敬重以及由此形成的信仰禁忌的规约,使多民族群众在有限的生态资源限制下,创造出独具特色的生态智慧,成为生态的善用者,其中最为典型的是哈尼族千百年来在高山峡谷间探索形成了江河、梯田、村寨、森林一体的可持续利用的“四素同构”生态循环。

哈尼族面对高山峡谷的生境,以“山有多高,水有多高”的适应自然的生存智慧,千百年来,修堤筑埂,引山泉灌溉,形成了从山脚、寨子周边到山顶的数千层梯田。哈尼族村寨设有村寨防护林、水源林、坟山林和神林,村寨四周的防护林起到防火避风、美化环境、保护村寨安全的作用,除可以在其中采集药材、种植蔬果外,任何人禁止砍伐;水源林除保护村寨的水源外,还是野生动物活动的重要空间;神林是哈尼族“地母”的所在地,“地母”管辖着哈尼族与农业生产有关的神灵,保障着农业的丰收。在传统信仰和村规民约的共同规训下,这些山林都禁止砍伐。为了让森林中的药用植物可持续生长,人们按需索取,绝不过度采集,如“西双版纳勐腊县勐仑镇大卡老寨的杰到草医,常到森林采集百余种药物备用,采药时一般都要留下植物的大根或主根,而只刨取小根或侧根”[12]。在耕种中,采用“木刻水”的分水方式,按照田块的面积协商用水,施少量的绿肥、灰肥和畜粪,以无工业化肥污染的稻田水养鱼,还总结出“水冲肥”的施肥方法,依据梯田的高度、温度,选择不同的谷种进行耕种,以“开秧门”“护秋”等方式耕种梯田。

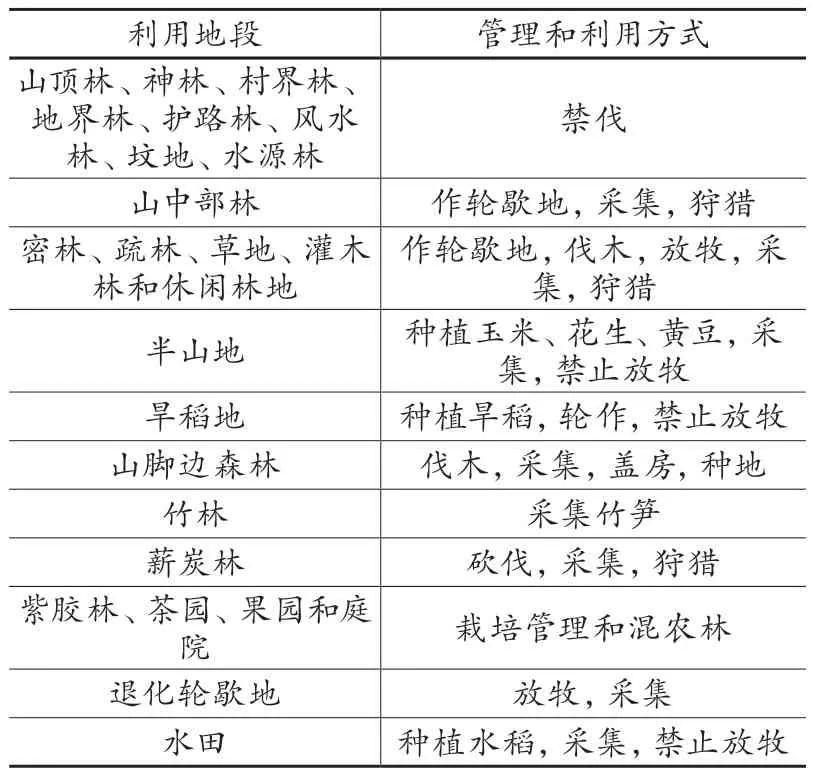

善用生态的另一种方式,是顺应自然时序。例如佤族的“星月历法”,将生态系统中的草木枯荣与星空的星月相遇、远离和复遇的循环关系相对应,体现了“天地人合一”的特点。按照佤族的星月历法,一年四季的农事活动依次展开:“各瑞”(12月)收割冬荞,搭水槽;“固人安”(1月)选定刀耕火种地,建新房;“耐”(2月)平整旱谷地,备耕,种土豆;“气艾”(3月)过播种节,种白薯、撒旱谷种子,收小麦;“阿木”(4月)种玉米,犁地耙田;“信”(5月)栽秧,收土豆,打猎;“嘠扫”(6月)插秧,薅地除草,修木鼓房;“格拉”(7月)摘南瓜,收玉米;“阿配”(8月)旱稻逐渐成熟,清扫寨子,过新米节;“阿代依”(9月)收谷魂,修竹晒台;“高哈其”(10月)种荞麦,收割稻谷;“高哈闹”(11月)收水稻,种油菜,种小麦。又如基诺族的农事活动完全按照自然生态的物候来运作,人的活动完全跟随自然的节律进行,具有尊重自然、依从自然安排的“天人合一”“天人一体”特征,具体详见表3。土地和森林是基诺族传统生活中唯一的生产资源,基诺族先民们把森林中的一切都看成是神灵赐给他们的财富,怀着感恩“自然的馈赠”之心,以民俗规约着土地、森林的分类管理和利用,践行着人与自然可持续利用的原则。具体可从表4看出。

表3 基诺族巴卡老寨的农事活动与物候对照表[13]

表4 基诺族对土地和森林的利用

客观来看,独龙族、阿昌族、傈僳族、佤族、基诺族、布朗族、拉祜族、怒族等少数民族曾经的“刀耕火种”,这种一度被认为是破坏生态环境的耕作方式,其中也蕴含着人类与自然可持续利用的合理性。有学者就认为:“在刀耕火种人类生态系统中,天然生长的植物和栽培作物是生产者,作为人类渔猎对象的动物是第二性生产者或初级消费者,而人类是多级消费者。刀耕火种人类生态系统的生产者分布于栽培作物子系统和休闲地林产品子系统。栽培作物子系统产出的物种,不仅有陆稻、玉米等粮食作物,有棉花和麻等纺织原料,还有烟叶、油料、茶叶等经济作物以及各种蔬菜,它与水田农业生态系统单一粮食产出的功能是很不同的。休闲地林产品子系统产出建筑房屋需要的木材茅草等。山民做饭和烤火的柴薪也来自休闲地,每年开辟新地砍伐的树木并不全部焚烧,有的取作建房材料,一部分则作为柴薪利用。”[14]

此外,傣族的寨子前面有河流、稻田,后面有森林、神山、竜林、坟林、竹林、橡胶林等。神山、竜林、坟林严禁狩猎、伐木、采集、垦殖,人们深信擅自进入其中是侵犯了“神的家园”,会招致神的惩罚。加上傣族佛教信仰的普遍性,尊重自然、珍视一切生物的生命观念深入人心,大多数傣族村寨都有佛寺,佛寺里栽种的与宗教相关的植物繁多,如铁力木、石栗、贝叶棕、菩提树等,这使佛寺也成为一个植物园。德昂族更是被誉为“古老的茶农”,名称上就体现了人和生态的亲密关系。以茶为例,德昂族有腌茶、烤茶、酸茶等茶制品,有成年礼茶、媒茶、小酒茶、婚礼茶、亲情茶、拜家茶、送鬼茶、丧葬茶等仪式生活。除了旱谷种植和祭祀谷魂,其与农业相关的节日还包括“入雨安居节”“出雨而安节”“浇花节”“尝新节”等。

(三)作为生命共同体的“天地人”三才

从上文哈尼族、基诺族、傣族、布朗族、独龙族、普米族、拉祜族、佤族、德昂族生产生活中人与天地万物相处的文化“切片”可推导出,多民族群众在人与天地之间的生命共同体特征可借用“天地人”三才来总结。“天地人为三才”,语出《周易·系辞下》:“有天道焉,有人道焉,有地道焉,兼三材而两之。”[15]原指天、地、人三者都具有灵性、智力或创造力。在云南多民族群众与天地万物的交流互动中,笔者认为,中国当下提出的“山水林田湖草沙”生命共同体,可以从“天地”“天人”“人地”三个层面来阐述,具有“天地人”三才的意涵,具体如下。

1. 作为自然生态的“天地”。自然生态的“天地”指的是“天然”的有机体“自然而然”的生命演化结构。博物学界的“盖娅假说”以物理的地球为基础,认为天地是一个生物体。盖娅假说认为:“地球并非一堆无生命的岩石,而是一个生物体。‘盖娅假说’于1970年由泽尔(Timothy Zell)首次提出,1972年由拉夫洛克和马古利斯改进。根据盖娅假说,地球上进化出的所有生命形式,都是盖娅这个生命体的一部分,就像组成人体的细胞。与细胞类似,构成盖娅的不同生命形式相互作用,为整个机体的健康作出贡献。”[16]该学说启示我们,“山水林田湖草沙”的生态类型中山、水、林、田、湖、草、沙各要素之间并不是孑然孤立的,而是互为结构共同构建的,哈尼族“江河、梯田、村寨、森林”一体“四素同构”的生态循环就是明证。在建设“山水林田湖草沙”生命共同体中,应该具有生态整体观,对各生态要素之间的关系、对本土物种的生命周期规律、对外来物种的生态破坏威胁、对生物多样性维护的平衡稳定进行科学研究。

2. 作为文化生态的“天人”。文化生态的“天人”,强调人与自然长时间适应、利用、调适所形成的生态智慧,以精神维度的天地为核心,以人与宇宙、自然、世界形成的各类神话、习俗、禁忌等为主要内容。如果把自然生态的“天地”比喻为“身体”,那文化生态的“天人”就是“心灵”。早在21世纪初期,老一辈民族学者就注意到:“随着国家占主导地位的唯物主义世界观的不断普及,各民族传统人与自然混融一体的宇宙观、原始宗教信仰中的万物有灵观遭到了严重冲击,无神论思想、人与自然相对立和人类有能力改造自然、征服自然等观念和意识……在各民族心目中占据了主导作用,致使传统生态文化的核心产生了根本的动摇。”[17]不过,在近20年中国非物质文化遗产传承保护的实践中,一些具有保护意义的民间信仰进入了非物质文化遗产名录体系,在以“文化生态保护区”进行的区域性整体保护理念支持下,其“所赖以生存的文化形态和自然生态环境”[18]均正在得到保护。当下对“山水林田湖草沙”生命共同体的建构,无疑是将生态的“自然之身”与“文化之心”合一的过程,重建人类与山神、水神、林神、各类动物神之间的和谐共处关系,就是重建“生态文化”的“文化生态”。

3. 作为生命生态的“人地”。生命生态的“人地”关系,关乎生活在各种生态类型中人的生存、生态保护问题。人类社会和自然环境的关系是现代地理学的核心议题,人地关系也被称为“人地比例”,随着时代的演进,特别是随着自然科学、工业革命、城市化、人口增长、现代农业的发展,人类适应、认识、利用和改造自然的尺度越来越大,“人定胜天”就是人类改造自然的历史流行语之代表。在多民族生物多样性富集的区域,人地关系也面临着诸多问题。例如,在生产方式上,传统有机农业、绿色农业、生态农业在经济快速发展、人口快速增长、物质需求增加的背景下,被农药化肥等外来“化学耕作方式”所“催熟”;在生活方式上,现代城市、外出务工对乡村人的吸引力,城市人对乡村旅游、生态旅游的向往,改变了乡村传统的人地关系,土地、河流、山林、水田、湖泊、草原等生态资源面临“生态产业化”的问题;在乡村生态治理上,现代法治体制与传统习惯法、民间组织的观念之间存在冲突与调适的巨大空间。当下对生态文明的重建,需要正视现代社会与传统乡土在生产、生活、治理等方面的矛盾,不仅需要重视地理学中的环境决定论、环境可能论、环境或然论、环境适应论、生态调节论、文化景观论、地理系统论等观点,还需要重拾多民族群众与自然共生的博物学遗产。

三、结语:问道自然

在中国西南地区,世代栖息在雪山草甸、高山峡谷、热带雨林、干热河谷、喀斯特地貌中的多民族群众在自然生态的限制下适应并利用自然,积累了丰富的人与自然共生的博物学知识。在笔者长期田野调研的云南省石林彝族自治县,世居在喀斯特地貌中的彝族村民在水、土资源相对匮乏的前提下,充分发掘石头的价值,基于喀斯特地貌的生态特点,逐渐形成了“石—木—水—土—人”共生的生态智慧,实现了资源的循环利用[19]。更为典型的是,生活在怒江、澜沧江、金沙江“三江并流”区域的白族、彝族、傣族、藏族、傈僳族、独龙族、怒族、布朗族、景颇族等民族,在雪山、峡谷、草甸、冰川、湖泊、森林、丹霞地貌及典型的高山峡谷的多样地貌中,将生物多样性、地质多样性、气候多样性、景观多样性与民族多样性、语言多样性、习俗多样性存续至今,形成了“十里不同天,万物在一山”的和谐共生格局。

人与“山水林田湖草沙”生命共同体的建构,需要“问道自然”,对人与自然、世界打交道形成的博物学知识进行重新认知。博物学文化研究者刘华杰认为:“在建设生态文明的宏大背景下,把博物学理解为平行于自然科学的一种古老文化传统。平行论更符合史料,也有利于普通百姓参与其中,从而为生态文明建设服务。”[20]文化人类学家彭兆荣也倡导:“中式的博物学,集中式智慧、中式道理、中式方法于一体,特别是‘天地人和’‘社稷农耕’文明所表现出许多方面的‘可持续性’,堪为世界楷模。”[21]故而,笔者将“问道自然”的生态建构理念归纳为:第一,在人类问“发展”之道的同时,应该“问道自然”,从自然“而然”(自然生态的运作系统)中发现和普及自然生态演进、可持续运行的规律。第二,在中式博物学的启发下,对中国生物多样性与文化多样性富集的多民族地区进行广泛系统的人与自然共生的地方性知识、生态文化传统的发掘,总结和推广人与自然的共生经验。第三,在生态危机、生物多样性遭到破坏的警示案例中,从人地关系反思人利用自然、改造自然的教训,提出生态保育的修复措施和可持续利用方案。

简言之,在生态文明建设中,多民族群体和自然对话、交流、协商、互动所形成的博物学智慧,应该与自上而下的法律法规对自然生态的“红线保护”,以及自然科学对生态的理性数据研究所主导的“数理传统”,处在同等重要的位置。科学话语的兴盛,曾直接导致中西博物学传统的衰微,而多民族与生态系统和谐共生的民间智慧也成为亟待发掘的博物学遗产“蓝海”。对生物多样性区域的“红线保护”与多民族生态文化的“蓝海发掘”,将生态文化和文化生态统一在一起,砥砺实践,假以时日,或许能达成“自然之身”与“生态之心”的合一。