外高加索秘境“代贝德河谷”

楼学

哈格帕特修道院

在外高加索三国中,亚美尼亚是最令我欣喜的国家。尽管在过去几十年中,复杂的民族问题及战争总是我们念及这个国家的第一印象,但当我真正走入亚美尼亚,那些风光秀美的雪山、草原、修道院,俨然成为最令人欣喜的旅途景观。

我们刚从阿塞拜疆坐了通宵列车回到格鲁吉亚的首都第比利斯,只来得及在城里匆匆吃一顿早饭,就急着赶往汽车站,继续转车前往亚美尼亚。

这也许是外高加索三国的旅行中最令人提心吊胆的一天。几小时前,我们刚刚离开阿塞拜疆,出境章几乎墨迹未干,转眼间便已坐在飞驰去亚美尼亚口岸的苏式小巴上。由于亚、阿两国的紧张关系,网上曾有过一些旅行者在陆地口岸因护照上有“敌国”出入境记录而遭盘问乃至拒绝入境的案例,我们甚至做好准备,万一不行就更改计划,转回第比利斯重新安排行程。

几小时后,我们抵达代贝德河(Debed)上的一座小桥,边上低矮的平房就是两国口岸。我把护照递给亚方的出入境官员后,他翻看一番,询问我在亚美尼亚的旅行计划,并要求我出示预订住宿的记录。我试图打开随身携带的电脑,才想起这里根本不能联网,当我略显狼狈地举着电脑和他对视一番后,他耸耸肩,在护照上盖下了入境章。

我拿回护照一看,这个入境章就紧挨着“敌国”阿塞拜疆的出入境章,似乎两国关系也并没有传说中那么剑拔弩张。此刻,我终于放松心情,在等候其他乘客入境的间隙里,得以欣赏这条穿越国境的小河。

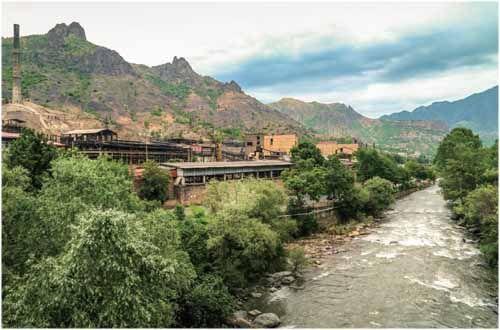

阿拉韦尔迪小镇

代贝德河起源于亚美尼亚北面的群山之中,几乎穿越了整个洛里省,在境内的最后一段成为格亚两国的边境线,然后一路北去汇入高加索地区的第一大河库拉河,最终在阿塞拜疆注入里海。沿着代贝德河逆流而上进入亚美尼亚高原,两侧的山势并不险峻,一派温和秀丽的田园风光。在高加索三国中,亚美尼亚的宗教氛围最为保守,沿途的村落中到处可见古朴的教堂。

苏式小巴的终点是首都埃里温,但我们只到半路上的阿拉韦尔迪(Alaverdi),这个小镇附近坐落着我们此行的重要目的地萨那欣(Sanahin)和哈格帕特(Haghpat)修道院。阿拉韦尔迪显然曾是苏联时代的重镇,山谷中许多规模庞大的工厂,正是这一时期的遗存。

代贝德河谷有丰富的铜矿,这里的冶金业历史悠久。在苏联时期,阿拉韦尔迪从一处小镇迅速发展为亚美尼亚北部重要的工业城市,但当国家机器突然解体时,小城的黄金时代也如昙花一现。

如今,这里仍有工人从事铜矿开采与冶炼,但与鼎盛时期相比,人口已经不足一半。在我们抵达的这一天,山谷里只有代贝德河水的喧哗声,使山谷中那些苏联时代的庞然巨物显得冷清肃杀。

我们在下车点,欣喜地发现了一处简陋的外汇兑换店,美元的汇率竟很不错,于是我们取到了第一笔德拉姆。而5000面额德拉姆纸币的背面,恰好就是我们所在的洛里省风光。

在兑换店的不远处,就是横跨代贝德河的萨那欣拱桥。这座石拱桥修建于12世纪,是通往萨那欣修道院的必经之路—当然,今天早已有更便捷的大桥和公路通往山顶的萨那欣,这处古桥成为公路旁一处鲜有人至的古迹。

历史上的亚美尼亚一直不算太平,这里紧挨着两河流域与伊朗高原,地处于黑海与里海之间并不宽阔的陆路通道上,成为东西方世界的分野,一直是美索不达米亚、波斯以及后来的阿拉伯文明彼此竞逐的区域,历来兵燹不断。

修建萨那欣和哈格帕特的时刻,正处于亚美尼亚历史上一个重要的转折点。

公元680年,阿拉伯灭亡波斯,统治亚美尼亚,但这里一直顽强地保留着自己的基督教信仰与审美风格,直到两百年后,亚美尼亚贵族重新建立了属于自己的巴格拉提德王朝。但好景不长,公元1000年前后,亚美尼亚又陷入了拜占庭与塞尔柱两大帝国的紛争。

萨那欣古桥

处在战争“间隙”里的巴格拉提德王朝,成为亚美尼亚难得的平稳繁荣时期。来自外敌与强邻的破坏与征战,终于按下了暂停键,本土的文化、艺术得以蓬勃发展。10世纪,位于王朝版图北部的基乌里克王国,修建了萨那欣、哈格帕特修道院,它们很快成为重要的学术和艺术中心。

976年,阿硕特三世出资修建了哈格帕特修道院。这位国王还有另一项重要的功绩,即把巴格拉提德王朝的首都从卡尔斯迁往阿尼。直到今天,这处位于土耳其东部的古城遗址,仍被视作亚美尼亚的失落之都。在鼎盛时期,阿尼被誉为“1001座教堂之城”,它占据交通要道,足以和开罗或君士坦丁堡媲美。

作为一个悲情国度,今日的亚美尼亚已经失去了阿尼,但好在仍然保留了哈格帕特。这处修道院的中心是10世纪后期修建的圣尼山教堂,本地的信众穿过精致的门楼进入高大的拱形门厅。这座门厅是13世纪的建筑,是中世纪建筑的典范之作。两组石拱撑起一个巨大的室内空间,拱顶顶部开口引入自然光线。人们在门厅内燃烛祈祷,尤显得身量渺小。

由门厅穿过教堂的小门,才正式进入圣尼山教堂的内部。其规模并不算大,但有了门厅的前奏烘托,在穿越小门时又有豁然之感。教堂内部横向上比门厅更为狭窄,但纵向空间却更为高大,四壁上还保留了一些早期的壁画,营造出一种幽深神圣的宗教氛围。

哈格帕特的营建与王权紧密相关,教堂东侧的外墙上就是捐资修建的两位王子的肖像,他们共同托举着教堂的模型。但在王权的信史之外,本国人更津津乐道的还是一段晚近的传奇故事:18世纪,亚美尼亚的著名演奏家萨雅·诺瓦,因为爱上了国王的妹妹而被逐出宫廷,余生成为吟游诗人,有相当的岁月在这座修道院度过。

亚美尼亚至今仍是一个宗教氛围相当浓郁的国度,但在严密神圣的宗教仪轨、森严冰冷的中世纪建筑的围绕中,萨雅·诺瓦还是看见了代贝德河谷的清新山水和乡村生活,以浪漫的、世俗的诗句构建了另一个红尘世界。

萨那欣位于哈格帕特以西不远处,但由于两座修道院之间有一条陡峭的溪谷,我们需要原路返回阿拉韦尔迪后再沿着另一条山路上山。由于周边地势和植被的原因,萨那欣并不如屹立山巅的哈格帕特那么上相。

但与哈格帕特相比,萨那欣的历史更为悠久。其先后营建了图书馆和教堂,后者甚至一度成為王国的主教座堂,奠立了当地最繁盛时期。萨那欣的繁华终结于1235年蒙古入侵,尽管许多建筑遭到破坏,但修道院的主体部分仍然保留了下来。

尤为难得的是,在修道院的门廊上还保留着不少十字架石(khachkars)。这是一种具有鲜明民族风格的艺术品—从阿拉伯人势力中独立出来的亚美尼亚,仍然顽强地保留了自己的基督教信仰与审美风格。

而在这一独立的过程中,教会起到领导作用并进而成为信仰的中心,这一时期涌现出的十字架石往往风格富丽、雕刻精美,成为拯救民族与文化的重要象征。十字架往往意味着苦难与救赎,对这个苦难深重的国家而言,它凝聚了艺术、信仰与顽强的生命力,也被誉为“亚美尼亚的精神灵魂”。

与萨那欣的古老与淳朴形成鲜明对比的,是修道院不远处的米高扬兄弟博物馆。19世纪末以来,这座小镇里走出了杰出的米高扬兄弟,哥哥阿纳斯塔斯·米高扬是苏联时代著名的政治家,弟弟阿尔乔姆·米高扬则是著名的飞机设计师,“米格”战斗机的名字就取自创办人米高扬和格列维奇。

博物馆内还保留着一架米格-21战斗机,它安坐在一处开放式的展览棚内,俯瞰这片秀美的河谷。谁又会想到呢,战争不断的萨那欣,竟然又为后世的战场贡献了这款流行的战斗机。

这也许是代贝德河谷的意外趣味:在游览森严的宗教建筑之后,你不知道会与浪漫的诗情还是冷酷的战机相逢。