行走土耳其,我竟上了当地报纸头条

张侃

一大早,旅馆老板就敲开了我的房门。他一只手捏着一份报纸,另一只手指着头版的一张大照片,手舞足蹈,一脸的兴奋劲。我揉着惺忪的睡眼,定睛一看,照片里的人竟然是我。

怎么也想不到,旅行刚开始的第二天,我就上了报纸。而就在24小时之前,刚下过晚间大巴车的我,还在为当天的住处而犯愁。

那是一场充满未知的旅行:起初,是朋友拍摄的一张海滨小镇风景照吸引了我。尽管已经走过了许多国家,看过了无数美景,但我却从不曾见到过如照片所描绘的那般宛若世外桃源的地方。我并不确定那张照片究竟是对实景的真实记录,还是经过精心雕琢的“艺术夸张”。但毫无疑问,我愿意为此付出一次“实地调研”的时间。

而当翻开手中的旅行指南,里面竟写着:“好看的不只是(照片里的)那座小镇,而是通往小鎮的一整条公路。”因而,我贸然决定沿着这条蜿蜒在土耳其黑海之滨、远离游客与尘世喧嚣的D010公路,来一次壮游。

这是整场旅程的开始:小城锡诺普(Sinop)位于旅程的东端,而那张照片上的镇子阿玛斯拉(Amasra)则在西头。两地间的那条公路,全程不足300公里,如果开车,通常只要5个多小时。

可我并没开车,而书上说:“沿途几乎没有公共交通,想走完全程可能会费很大周折。”对于刚刚离开跨夜大巴车,风尘仆仆地到达锡诺普的我来说,其实并不知道自己最终能否顺利到达终点。然而此时此刻,我却有个更大也更现实的麻烦:当晚住哪?

也许因为来这里的人多是富裕的商务人士,而不是像我这样穷酸的背包客,镇上仅有的几家酒店,网上的标价都高得令人咋舌。本想去酒店前台碰碰运气,然而问到的价格甚至比网上还要高。我无助地一遍遍徘徊在码头边的人行道,却迟迟没法下定决心“斥巨资”入住酒店。

就在犹豫的当下,我被一位大叔搭讪了。他穿着摄影背心,挎着相机,讲着一口流利的英语,自称哈利特,是镇上报社的记者。当得知我还没找到住处,他拍着胸脯保证,可以帮我找到便宜的住宿,唯一的条件是:接受他的采访。

也许对这座人口只有5万的小城来说,“遥远的中国来客”就足以成为当天最大的新闻吧。

无论如何,他没有食言,我接受简短的采访后(内容不过是关于我的个人信息与旅行路线),他在小巷子里帮我找到一间简陋却干净的旅馆,价格只要临街那些酒店的零头。一夜过后,便是文章开头的那幕—我作为当天报纸的“封面男郎”,一下成了小城路人纷纷瞩目的焦点。

离开锡诺普前,哈利特又帮我买好了去往下一座城镇的车票,甚至贴心地联系好了那里的朋友作为“地接”。只是,对于到达那里之后,是否还有车可以继续前行,他同样一无所知。对我来说,只有走一步看一步了。

第一次亲身穿行在D010公路,随车行驶在半山之上,俯瞰着不远处波光粼粼的黑海。山路蜿蜒起伏,眼前的景色也随着穿过的每一道急弯而变得移步异景—我一下子就明白了,为什么旅行书会不遗余力推荐这条交通不便、游人稀少的公路。

到达当天的目的地,也是公路沿途的第一站蒂尔凯利(Turkeli)时,哈利特的朋友已在车站门口等候我多时了。他直接把我带到了自己办公的地方—似乎同样是一家报社。狭小的房间里摆着一大一小两套办公桌椅,其中小的那套,很明显已经很久没人用过了。

他把自己的手机递给我,我疑惑地接过来,正打开的翻译软件中显示着一行英语“你想喝点什么?”抬头,他的脸上写满了抱歉,我才意识到,这个看起来不过20多岁的年轻人,竟除了见面时那句“Hello”之外,一句英语都不会讲。

然而,重重语言障碍却没影响他与我沟通的欲望与热情。通过他的手机,我知道了他官居报社总编,却也是目前唯一的员工—光杆司令一个。他刚结婚一年多,现在妻子已有6个多月的身孕,两人正准备迎接他们第一个孩子的降生。他甚至企图用翻译软件对我进行采访,可是我一路复杂而曲折的行程与经历,却似乎把他手机里的软件彻底搞懵了。

我灵机一动,把锡诺普那份刚出版的、印有对我采访的报纸塞给了他,这才让他算是搞明白我的来龙去脉。虽然蒂尔凯利和锡诺普相隔不过几十公里,可这里的报纸采写一篇锡诺普的“旧闻”又何妨呢?毕竟,这里的居民还对此一无所知嘛!

为了表示对我的诚挚欢迎,他开车带我去了附近D010公路的精华路段兜风,还请我尝了路旁据称是“当地特色”的大饼(然而从外观到口味,竟都跟我国的“东北大饼”如出一辙),甚至还把他身怀六甲的妻子特地叫来,见过了我这个“外国友人”。

而当晚的住处,他也帮我安排得明明白白:一座像是疗养院的地方。我认得挂在门前的标志,在土耳其所有学校门前都能见到。也许这里是专门提供给各地教师的度假村吧。总之,从陈设看,那并不像是个会对游客开放的地方,然而我不仅顺利地住进了这座拥有全海景的温馨度假村,花费的金额也让我确信,这一定是他帮我争取来的“内部价”。

然而跟哈利特一样,关于后面的路线,他也仅仅知道有车开往沿途下一座城镇伊内博卢(Inebolu)。那里是此番旅程的中间点,也是全程最主要的岔路口—如果在那里找不到继续前行的车辆,我就只能转而去往内陆,再绕行山区的另一条公路去往阿玛斯拉。代价是:会遗憾地错失接下来一路上的所有风景。

我在忐忑中到达了伊内博卢。令我兴奋的是,没费太多周折就打听出:明早这里会有一班车开往沿途下一座城镇吉代(Cide),而稍做停留后,应该就可换乘上直达阿玛斯拉附近的下一趟車。这意味着,不出意外的话,第二天下午我就可抵达阿玛斯拉,距离我的“朝圣”目标只有一步之遥了。

这也让之后在城中的闲逛变得分外轻松。在遥远的奥斯曼时代,背山面海的伊内博卢曾是周边最繁忙的港口,内陆来的货物在这里装船起航,驶向黑海对岸的俄罗斯。然而,随着奥斯曼与沙俄两个古老帝国双双衰败,伊内博卢就像所有的衰败港口一样,早已不复往日喧嚣。只有那些保留异常完好的奥斯曼风格城区,还在默默诉说着曾经的辉煌。

我爬上那座可以俯瞰城市与黑海的山坡,惊讶于拥有如此震撼山海景致的城市,竟少有游客造访。学校教室里的学生,透过窗户看见了我的亚洲面孔,他们喊叫着,挥着手,用各种我听懂或听不懂的语言打招呼。在这座忧郁得仿佛静止的城市里,他们无疑是最欢快的一抹亮色。

现任土耳其总统埃尔多安,在当年总理任上,力主修建了包括D010公路在内的大量基础设施。正是这些公路把沿途衰败的城镇串联起来,也让这里的年轻人有理由幻想那个不知是否真的会到来的光明图景。

而D010公路对我这个游客最大的意义,无疑是让这次“朝圣”之旅成为可能。

前往阿玛斯拉的路比想象中更漫长,曾以为午后就能到达,我可以有充足的时间寻到照片拍摄的确切方位。然而,等到终于亲自站在黑海之滨的阿玛斯拉古城前,却已是傍晚了。

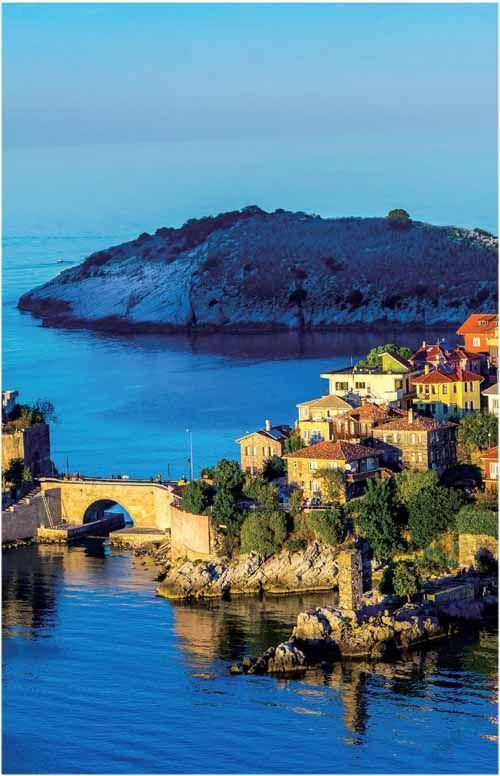

我的面前即是黑海蜿蜒的岸线,低沉的斜阳在平静的海面洒满耀眼的金黄色泽;而海湾的对面,便是小镇鳞次栉比排布的建筑。如果没有见过那张吸引我来到这里的照片,我一定会认为:这就是阿玛斯拉最美的时刻与方位了。

然而我太清楚了,这个任何人都可以轻松到达的位置,景致跟那张照片所呈现的根本相去甚远。天气预报说,接下来的一天会是阴雨交加。这意味着,如果我不能赶在日落前找到并到达那个位置,也许就会永远错失亲眼欣赏到同样景致的机会。

根据照片中景物的错落关系,我推断出拍摄的地点似乎是我背后的山顶。从我所处的位置看,那是一座近乎直上直下的悬崖峭壁,若想要登顶,唯一可能的路线只能是从它的背后。把行李扔给车站门卫,我三步并作两步向外奔去。

起初,登山的路还算好走,然而行至越高,路就愈窄。最后的一段路,我几乎是在两侧悬崖峭壁之间只有一人宽的惊险小径上走过的。当穿过最后的树丛,视野一下子豁然开朗起来。站在悬崖边的我,突然意识到:自己正站在那张照片拍摄的同一位置上,俯瞰着伸入海中的阿玛斯拉古城,眼前没有任何遮挡。

夕阳刚好落至海平面,海面、天空,乃至古城鳞次栉比的建筑群,全都笼罩在一层柔和的金色之中。这一刻的美,我甚至无法用任何语言来形容。也许就在一分钟之前,我还认为“那张照片”是我能够想象出的最梦幻的景色,而现在我才明白:那张照片不过只记录下了这里的十之一二而已。手中的相机,镜头无论转到哪一个角度,取景框中的图像都足以立刻成为一幅现成的壁纸。四天以来,我终于第一次可以彻底放松下来,让自己尽情沉醉其中。

我坐在山崖边,安静等待着黑海的夜幕降临、古城的华灯初上。是的,我做到了:我成功拍下了几乎一模一样的照片,看到了甚至比原照片还要震撼的景色。可此时此刻,最让我兴奋与满足的却并不是这“实现了最初的目标”,而是一路上发生的所有故事—为了到达这里,而遇到的所有人,善良抑或冷漠;以及经历的所有时刻,开心抑或揪心。

毕竟比起稍纵即逝的风景,那些才是可以延续一生的记忆。