克孜尔石窟中的天相图研究

苗利辉

克孜尔石窟中的天相图一般绘有日天(日神)、月天(月神)、立佛,或比丘、风天(风神)、金翅鸟、龙(雨神)等,有的还绘有大雁(见图 1)。在本文中,笔者将天相图的概念界定为描绘佛教世界模式的图像。以往关于克孜尔石窟中的天相图研究,主要围绕四个方面展开:(1)对天相图内容作出考释;(2)判定天相图的图像性质①;(3)对天相图诸要素作出类型学分析,并结合洞窟年代排出其发展序列②;(4)对天相图的某一组成要素作出考释,并与希腊、印度、伊朗、中国的相同题材进行对比,阐述其起源、发展与演变③。

图1 克孜尔石窟第 38 窟主室券顶中脊天相图

综观前贤对克孜尔石窟中天相图的研究,尚未形成系统。本文拟在前贤研究的基础上,采用考古学、图像学等研究方法,分层次进行研究。首先,对克孜尔石窟中的天相图做调查统计、分类排比;其次,依据汉译佛经考释出天相图的内容,并与其他地区的天相图做对比,梳理出源流和发展脉络;最后,略谈天相图所体现的佛教义理。

一、克孜尔石窟中天相图的分布与内容

(一)克孜尔石窟中天相图的分布

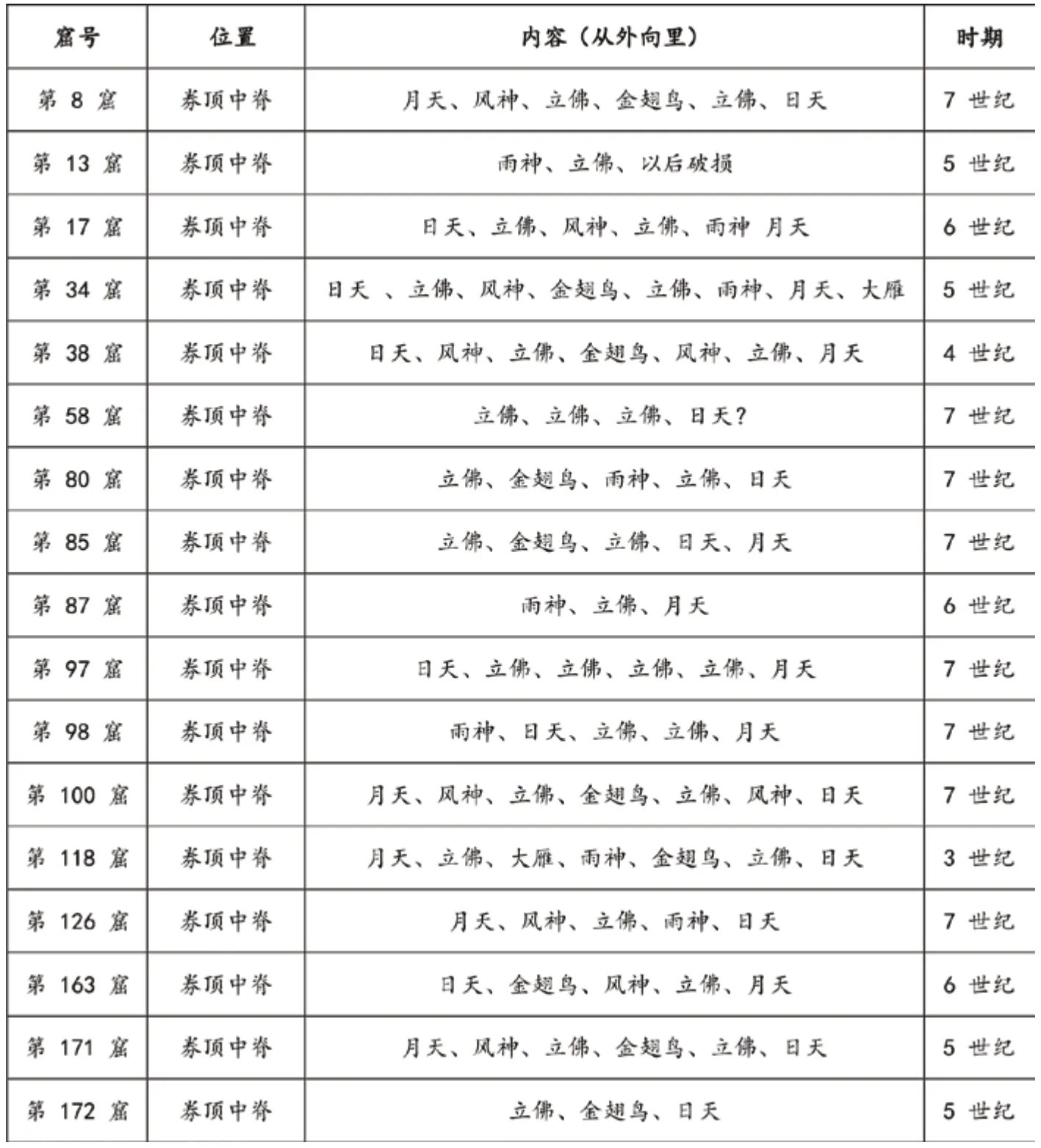

在克孜尔石窟中,天相图主要分布在中心柱窟主室券顶中脊。此外,在中心柱窟和大像窟的甬道(后室)顶部、中心柱窟主室正壁龛顶中脊、纵券顶方形窟的券顶中脊也分布有少量的天相图。克孜尔石窟现存壁画中,绘有天相图的地方有 55 处,但大部分残损或绘制极为简单。因此,本文将以保存较完整的中心柱窟主室券顶中脊的天相图为主要研究对象,也涉及个别纵券顶方形窟中的同类图像(见表 1)。

表1 克孜尔石窟中天相图的分布与内容

(二)克孜尔石窟中天相图的内容

本节笔者以汉译佛经中的内容为依据,尝试对天相图中的日天、月天、风天、金翅鸟等做初步分析。

1.日天

日天(梵语 Aditya)也称“日天子”“日神”,佛经中指居住于日宫的天神,隶属欲界的四天王,佛说法时常追随在佛的左右。在克孜尔石窟中,日天位于券顶中脊的里端或外端,形象主要有两类:一类是人格化的日天;一类是自然形态的日天。人格化的日天一般为天王形象,头戴宝冠,身披盔甲,胸前有十字束索,身后带三角翼,下着短裙,赤足交脚坐于马车上,一手置于腿上,一手举起,有头光和身光,其身后绘出日宫。日宫一般为圆形,内以土红色线条绘制放射状的光芒(见图 2)。此外,人格化的日天还有一种将日天坐的马车简化为一双轮车的形象,这应是较晚时期出现的形式(见图 3)。自然形态的日天一般为圆形,有的还绘有光环或大雁。《长阿含经》卷二十二记载:“宫殿四方远见故圆。寒温和适。天金所成。”[1]146《起世经》卷十记载:“日宫殿中,阎浮檀金以为妙辇舆……日天子身支节分中,光明出照阎浮檀辇,阎浮檀辇光明复出照彼宫殿。从彼日天大宫殿中,光明相接出已照曜,遍四大洲及诸世界。”[2]359

图2 克孜尔石窟第 17 窟主室券顶中脊日天

图3 克孜尔石窟第 126 窟主室中脊日天

唐代罽宾僧人般若力翻译的《迦楼罗及诸天密言经》中记载:“日天作天王形,被甲,于金车上交胫而坐,以四匹花聪马驾之,马首两左两右……天王发黑色,蠡髺宝冠,身首皆有圆光,外以日轮环。日轮赤色,文如车轮。”[3]这段记载与前述人格化日天的第一种形象相吻合。在古代龟兹地区的库木吐喇石窟、克孜尔尕哈石窟、森木塞姆石窟,以及中亚的片治肯特等粟特地区的壁画中均发现了日天图像,可见这一图像在当时的中亚十分流行④。有学者认为,在佛教经典和佛教图像之间有一种互动现象,即佛教经典一方面为佛教图像的绘制提供了依据,另一方面也会吸收佛教图像中的有关内容而有所发展⑤。虽然《迦楼罗及诸天密言经》出现的时间较晚,但此经文对日天的描述很有可能参照了当时流行于中亚地区的相关图像而译成的。

在印度笈多时期杰马勒布尔(Jamalpur)的胡维什迦(Huvishka)精舍雕刻中,以及犍陀罗贾玛尔-夏赫(Jamal-Garhi)出土的一块贵霜时期的石雕上均出现了乘马车的世俗贵族装太阳神苏利耶,其中马均为全身。尽管太阳神苏利耶为印度教的神祇,与克孜尔石窟中人格化的日天所表达的宗教内涵不同,但它们的基本构图无疑是相似的,反映了两者之间的联系。阿富汗巴米扬石窟东大佛窟券顶绘有站在马车上的太阳神,拉车的马不仅是全身,而且有双翼,显然是受印度的影响[4]。

2.月天

月天(梵语 Candra)又称“月天子”“宝吉祥天子”,住于月宫殿中。在克孜尔石窟中,月天一般与日天同时出现。其形态分为三类:第一类为人格化的月天。它的形态与人格化的日天大体相同,两者的差别在于月天放出的光芒为白色,日天为红色;月宫的背景为白色,日宫为红色。月天图像的渊源也应追溯至印度。第二类为自然形态的月天。在月天的周围,还绘有一圈小星星,星体陪衬新月的图案源于埃及肖像[5]。第三类为在圆月中绘有兔子,有学者认为这种图像源于印度[6](见图 4)。佛经中有关月天的记载与日天大致相同,只是它发出的光芒较弱,且不断发生变化[2]360-361。

图4 克孜尔石窟第 34 窟主室券顶中脊月天

3.风天

佛教中认为是风的作用,人们生活的宇宙才得以产生。《起世经》卷八记载:“我复告言:‘汝今莫作如是恶见,此水界中,具有地界及火、风界,以偏多故,得水界名,如是乃至火神、风神……此等名为四大神。”[7]由此可知,风神为佛教四大神之一。《立世阿毗昙论》记载了风界的位置和范围,并阐明它是宇宙运动的动力。“有风名鞞岚婆。比风常吹。俱动不息。风力上升。有风下吹。有风傍动。是风平等圆转相持。厚九亿六万由旬。广十二亿三千四百五十由旬。周回三十六亿一万三百五十由旬。”[8]“其后久久。有大暴风吹大海水。深八万四千由旬。使令两披飘。取日宫殿。着须弥山半。安日道中。东出西没。周旋天下。”[1]145

克孜尔石窟天相图中的风神为女性,丰乳突显,仅绘出半身像,身体前倾做运动姿势,嘴做吹气状,两手各持风带一端,风带位于身后或裹住全身。风神在希腊、印度等国家的神话中都有体现,萨珊波斯的艺术品中也有女性风神形象(见图 5)。犍陀罗地区出土的一件雕刻品上也出现了女性风神形象,此件雕刻品上部正中雕刻一男性头像,两侧各雕刻一女性风神。两侧的女性风神均呈立姿,两手各执风带一端作起舞状,风带位于风神头后上方。雕刻品的下部正中雕刻一人,坐于一异兽上[9]176。将以上图像进行对比,可以看出,克孜尔石窟中女性风神形象是在犍陀罗艺术的影响下产生的,但女性风神形象应有着更为古老的起源。两风神对称布置的构图形式在龟兹地区其他石窟中也有发现。比如,森木塞姆石窟第 11 窟左甬道券顶中脊天相图在两身立佛的头部上方就对称绘出了两身女性风神,画面的整体构图与犍陀罗地区出土的雕刻品非常相似(见图 6)。森木塞姆石窟开凿于公元6-7世纪[10]。相似的形象在阿富汗巴米扬东大佛窟顶部绘制的天相图中也能看到。画面仅存里端,主神头部两侧各绘有一女性风神,其形象特征与龟兹地区石窟中的女性风神形象非常相似。龟兹地区与阿富汗巴米扬地区的女性风神均只绘制了半身像,且两手持风带的姿势及风带的位置都与犍陀罗地区有所不同。以克孜尔石窟为代表的龟兹地区的风神形象,不仅非常普遍,而且经历了很长的发展过程,具有丰富的图像序列。据学者研究,阿富汗巴米扬东大佛窟开凿年代可能晚于 6-7 世纪。那么,是否可以说龟兹地区的半身女性风神形象为阿富汗巴米扬东大佛窟的女性风神形象提供了样本呢?至于风神做吹气状的形象,笔者认为,应是受汉文化影响的结果。据研究,以嘴吹风是中国风神的传统特点,这一风格早在东汉时期就已形成。

图5 波斯艺术中的女性风神

图6 森木塞姆石窟第 11 窟左甬道券顶中脊天相图

4.金翅鸟

金翅鸟(梵语 suparna 或 garuda)又称“迦楼罗鸟”,意译作食吐悲苦声。佛经中记载,金翅鸟住在须弥山下层,主要特点是以龙为食物,为佛教护法八部众之一,有时它还被用于对佛的比喻。《大智度论》卷二十七载:“譬如金翅鸟王,普观诸龙,命应尽者,以翅搏海,令水两辟,取而食之;佛亦如是,以佛眼观十方世界五道众生……除三障碍而为说法。”[11]在龟兹石窟中,金翅鸟多绘于天相图正中。克孜尔石窟天相图中的金翅鸟形象有两类:一类为鸟形,一类为人面鸟身。鸟形金翅鸟的两翼张开做飞行状,嘴叼数蛇(龙),表现其吞食诸龙的情况。此种类型又可分为两头和一头两种形式(见图 7)。人面鸟身的金翅鸟一般戴宝冠,鸟嘴,嘴里也叼着数蛇(龙)(见图 8)。鸟形金翅鸟图像在印度和犍陀罗地区出土的雕刻品上都有发现。在印度桑奇(Sanchi)大塔东门门楣上,就刻有群兽礼拜菩提圣树的情景,画面的一角,龙王的旁边绘有一金翅鸟[12]。桑奇大塔的雕刻中也发现有作为骑乘的鸟形金翅鸟。犍陀罗的雕刻品上也有这种鸟形金翅鸟图像[9]149。龟兹地区石窟中的鸟形金翅鸟应起源于印度。云冈石窟第 9 窟和第 10 窟也有类似造型的金翅鸟[13],这两个窟开凿于公元 5世纪末[14]。这说明这种形态的金翅鸟此时已传入中原。双头鸟形金翅鸟在巴基斯坦塔克希拉(Taxila)的一座佛塔台阶一侧的佛龛顶上可以看到[15]235。据英国学者约翰·马歇尔(John Hubert Marshall)的研究,这种双头鸟形金翅鸟的形象,最初出现在赫梯和巴比伦的雕塑中。后来在斯巴达出土的一块几何图案的象牙上,出现了双头鸟形金翅鸟的形象。再往后,双头鸟形金翅鸟的形象就与斯基泰人联系在了一起。我们有理由相信,是斯基泰人把双头鸟形金翅鸟图像引入塔克西拉,再穿过印度,到达印度的维杰亚瓦达(Vijayawada)和斯里兰卡[15]236。在公元 1 世纪左右秣菟罗附近的康迦黎(Kandali)的带状雕饰上,有希腊神话中女面鸟身哈耳皮埃(Harpy)形的金翅鸟[16]。由此可知,人面鸟身的金翅鸟形象起源于希腊,后来被印度的佛教徒采用,随着佛教艺术的东传来到龟兹地区。

图7 克孜尔石窟第 34 窟主室券顶中脊金翅鸟

图8 克孜尔石窟第171窟主室券顶中脊金翅鸟

5.龙

龙(梵语 na^ga)在佛经中指住在水中的蛇形鬼类,具有呼云唤雨的神力。《大方广佛华严经》卷一载:“有无量诸大龙王……兴云布雨,复令诸众生热恼消灭。”[17]龙是护法天众之一,住于地下或地下龙宫。克孜尔石窟中的天相图中描绘了龙正在天空中行云布雨的情形(见图 9)。龙的观念及其形态皆源于印度。在印度,对龙的崇拜相当普遍,因为龙是水神、河神和泉神,主管雨水。

图9 克孜尔石窟第 34 窟主室中脊雨神

5.立佛游化像

佛教认为,佛陀成道后已超脱三界之外,但为度化众生,仍周游于三界中,故在天相图中绘出佛像。立佛身上绘出绿色的水和红色的火焰,表现了佛陀身上具有出水、出火的神通力。佛经中记载了许多佛的神通故事,最为有名的就是舍卫城神变。另外,《增一阿含经》卷二十二中描述了信佛的须摩提女嫁给了事外道的大富豪满财长者的儿子,乞求佛至其夫家接受供养,佛为了要度化须摩提女事外道的夫家,就与弟子们展现了种种神通力,使事外道的夫家立即改信佛教[18]。《增一阿含经》卷九还描述了佛陀的堂弟难陀出家后,仍喜打扮,并不能忘情于俗家妻子,几度想还俗,佛遂以神通力带难陀上天堂、游地狱,以预见其未来的果报,使难陀有所警惕而精进修行,终成阿罗汉[19]。克孜尔石窟中将佛绘于代表天空的天相图中,正是对其上天入地超凡能力的展现。佛教认为,禅修可以获得神通,故天相图中也绘出了比丘的形象。神通表演与讲演结合,是早期佛教中提倡的宣教方式。通过对教主神通的宣扬,达到吸引信众的目的,这也与克孜尔中心柱窟主室券顶多绘制宣扬佛陀法力的因缘故事相吻合。出水、出火的立佛游化像在克孜尔石窟第 189 窟前壁右侧绘制的舍卫城神变壁画中也可以看到,两者完全相同。这一形象也发现于阿富汗贝格拉姆(Begram)南约 8 公里的派特瓦(paitava)遗址中出土的一块表现舍卫城神变的石雕上[20],显示出两者的渊源关系。

二、克孜尔石窟中天相图的组合类型与年代分析

克孜尔石窟中的天相图可分为四型五式:

A型:天相图中绘有月天、立佛(比丘?)、大雁、龙、金翅鸟、立佛、日天。比如,克孜尔石窟第 118 窟。

B型:天相图中绘有日天、月天、立佛、风神、龙,没有金翅鸟。比如,克孜尔石窟第 13 窟、第 17 窟、第87 窟、第 126 窟。

C型:天相图中绘有日天、月天、立佛、风神、金翅鸟,除个别外,一般不绘龙。

依照日天、月天、金翅鸟的表现特点,又可分为两式:

C1 式:人格化的日天、月天和金翅鸟。比如,克孜尔石窟的第 85 窟、第 163 窟、第 171 窟。

C2式:自然形态的日天、月天和金翅鸟。比如,克孜尔石窟第 8 窟、第 34 窟、第 38 窟、第 80 窟、第100 窟、第 172 窟。

D型:天相图中仅绘出日天、月天和立佛。比如,克孜尔石窟第 58 窟、第 97 窟、第 98 窟。

这四型五式又可以分为四组:

A组:包括第118窟。

B组:包括第 13 窟、第 1窟、第34 窟、第 38 窟、第 80 窟、第 87 窟、第 171 窟和第 172 窟。

C组:包括第 8 窟、第 58 窟、第98 窟、第 100 窟和第 163 窟。

D组:包括第 85 窟、第 97 窟和第 126 窟。

通过类型排比并分析各组成部分的异同,笔者将克孜尔石窟中的天相图分为上述四组。下面进一步讨论四组的演化序列问题。

首先,克孜尔第 98 窟系改建早期僧房窟而成。这一早期僧房窟与第 99窟构成了一个洞窟组合,后来在第 99窟的右侧又开凿了第 100 窟。由于洞窟的改建一般是在没有适于开窟位置的情况下发生的,因此,可以确定第 100窟的开凿早于第 98 窟。而第 97 窟应该是更晚时期开凿的,这可以从这一组洞窟的外立面情况得出,其明显是后来增加的。

其次,第 118 窟位于克孜尔石窟谷内区绘有山中禅修图景。这与龟兹地区早期流行禅修的情况一致。第 17 窟的券顶为本生故事,其他各窟多为因缘故事。一般来说,本生故事的出现早于因缘故事。第 58 窟和第 97 窟绘出多佛,反映了大乘思想在这一地区是很晚才出现的现象。

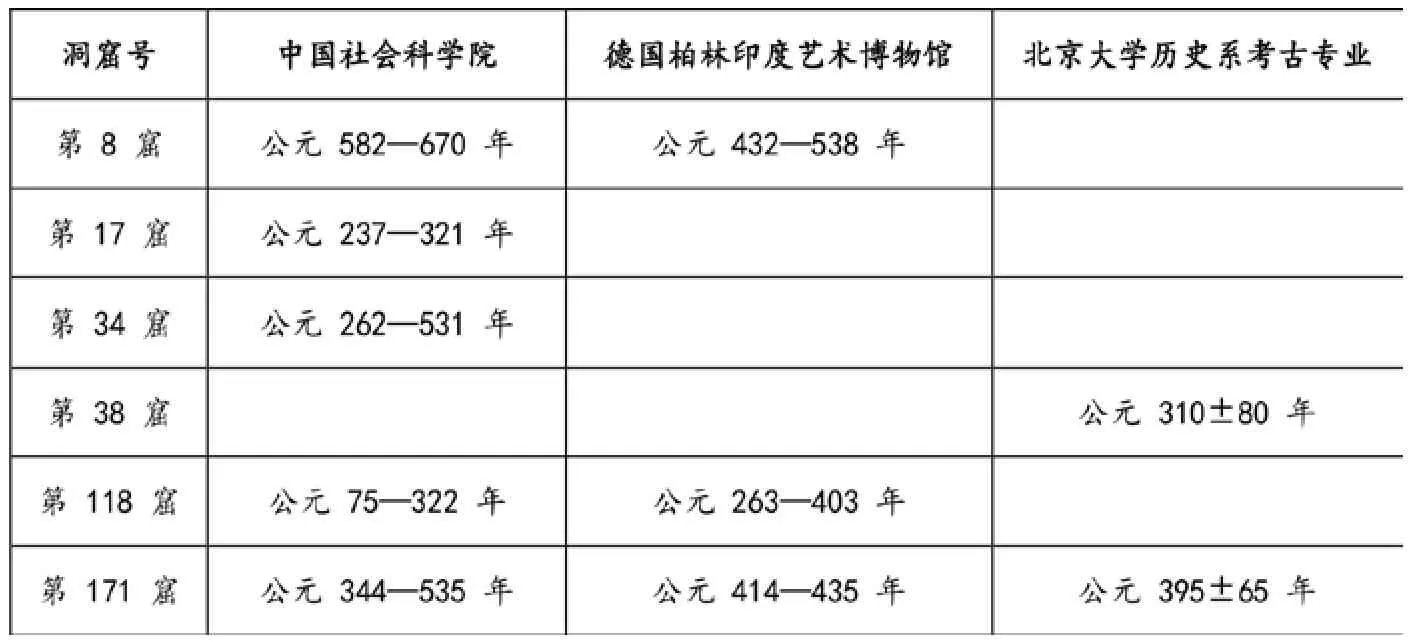

最后,见表 2[21]

表2 克孜尔石窟部分洞窟所做的碳14年代数据

综合以上三点,笔者大致可以判定克孜尔石窟中的天相图演变序列为A组→B组→C组→D组。

三、结语

佛教认为,须弥山起自人类生活的大地,天界位于须弥山中部及其以上的空间。在克孜尔石窟中,主室四壁及甬道四壁多绘佛传说法图,按其空间位置来说,正是人间的象征。券顶绘本生故事或因缘故事,是对释迦前世今生无量功德和神通的表现。而在其正中的中脊上绘出天相图,从空间位置上说,恰是对天界的象征。

克孜尔石窟天相图构成元素的图像来源,既有希腊元素、西亚元素、中亚元素,也有印度文化和中原文化的元素,体现出其来源的多样性。多种元素融汇而成的天相图是龟兹风艺术的重要特点之一,体现了龟兹文化的创造性和独特性。

注释

①参见:朱英荣,韩翔.龟兹石窟[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,1990.贾应逸,祁小山.印度到中国新疆的佛教艺术[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:263-264.霍旭初.唐代龟兹佛教艺术[M]//考证与辨析:西域佛教文化论稿.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2002.赵莉.龟兹石窟百问[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2003:127.

②马世长.克孜尔中心柱窟主室券顶与后室的壁画[J]//新疆维吾尔自治区文物管理委员会,拜城县克孜尔千佛洞文物保管所,北京大学考古系.中国石窟 克孜尔石窟 2[M]北京:文物出版社,1996:174-196.李崇峰.中印佛教石窟寺比较研究[M].北京:北京大学出版社,2003.

③ALBERT G.Altbuddhistische Kultstatten in Chinesisch-Turkistan[M].Berlin:Druck und Verlag von Georg Reimer,2013.;Tianshu Zhu.The Sun God and the Wind Deity at Kizil[J/OL].Erān ud Anērān,Webfestschrift Marshak,2003.http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/tianshu.html.

④ 库木吐喇石窟、克孜尔尕哈石窟、森木塞姆石窟出现日天图像的洞窟年代均为 6-7 世纪。参见:林瑛珊.中国壁画全集编辑委员会.中国新疆壁画全集 5 森木赛姆 克孜尔尕哈[M].沈阳:辽宁美术出版社;乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1995:44.片治肯特出现日天图像的壁画的年代为公元 8-9 世纪。参见:Tianshu Zhu. The Sun God and the Wind Deity at Kizil[J/OL].Erān ud Anērān, Webfestschrift Marshak,2003.http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/tianshu.html.

⑤关于佛教文学和佛教图像之间关系的论述,参见:巫鸿.礼仪中的美术[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005:389.