西方戏剧理论视域下《赵氏孤儿》悲剧解读的局限性与适用性

李大强

〔福建师范大学 文学院,福建 福州 350007〕

“赵氏孤儿”的故事最早见于《左传》与《国语》,而赵孤与公孙杵臼、程婴之间的故事实际出自《史记·赵世家》,[1]随后这一故事经过多次演绎发展,元代纪君祥《赵氏孤儿》是“赵氏孤儿”故事发展流变的重要一环。受近代西方学术思潮影响,学界谈及纪君祥《赵氏孤儿》,便认作是悲剧。然而,这是有待商榷的,因为“悲剧”一词是舶来品,在中国古代并没有关于“悲剧”的明确定义。最早在清末民初,关于《赵氏孤儿》是否为悲剧的讨论才正式开始。在用“悲剧”理论审视《赵氏孤儿》这一思潮中,经王国维等的推崇,《赵氏孤儿》确立了它的经典地位,能够与《窦娥冤》比肩。但《赵氏孤儿》是否应划归“悲剧”,有学者一直有质疑,用悲剧理论来划分中国古典戏剧是否合适也是值得商榷的问题。“悲剧”作为一个概念源自西方,有它赖以滋生和成长的特定土壤,若要以“悲剧”来分析以《赵氏孤儿》为代表的中国戏剧,可能会有诸如将中国戏剧简单化的弊端或其他不适宜之处。但这并不意味着不能用西方悲剧理论来分析中国古典戏剧,恰恰相反,西方悲剧理论作为一种批评方式具有独特的优势,可以为了解中国古典戏剧提供更多的视角与可能,发掘中国古典戏剧的价值与特质。

一、以“悲剧”理论解读《赵氏孤儿》的历史渊源

早在乾隆时期,“悲剧”一词才传入中国。乾隆五十八年(1793),英帝国马嘎尔尼使团来访。旨在打开中国市场的马嘎尔尼虽然没有达到通商的目的,但他却给中西方文化提供了交流的机会,“悲剧”一词即在此时为国人认知。刘半农于1917年所译的马嘎尔尼著作《乾隆英使觐见记》一书载:“戏场所演各戏,时时更变。有喜剧,有悲剧,虽属接演不停,而情节并不连串。”[2]131《乾隆英使觐见记》是当前中国已知文献中关于“悲剧”的最早记载。在书中,马嘎尔尼在细节上对剧目作了批评,用了“悲剧”一词,在他看来,当时有些所演之剧正是悲剧,这说明当时中国是存在悲剧的。只不过,中国历代批评家不用“悲剧”,而用“怨谱”“苦戏”“哭戏”“哀弦”“哀曲”“惨杀”等冠名中国此类戏剧。[3]如明陈洪绶评点《娇红记》为“怨谱”,[2]92徐渭评《琵琶记》“纯是写怨”,[4]599明末清初杜濬有《看苦戏》一诗,[5]271清程煐曾在《龙沙剑传奇》一书中评价《双珠》《寻亲》《白兔》《烂柯山》四部戏为“苦戏”,[6]李贽称《琵琶记》为“惨杀”。[5]272

除却“怨谱”“苦戏”“哀弦”等相关表述以外,在中国戏剧批评史上还有不少类似说法,如汤显祖评高明《琵琶记》“无一句快活话”。[4]598王世贞评高明《琵琶记》“使人欷嘘欲涕”,[4]598而对何良俊所言《拜月亭》胜过《琵琶记》的看法,王世贞表示反对,原因之一就在于《拜月亭》“不能使人堕泪”。[7]吕天成《曲品》评高明《琵琶记》“真堪断肠”,[8]210评姚茂良《双忠记》“境惨情悲”,[8]227评汤显祖《紫钗记》“直堪下泪”。[8]230梁廷楠《曲话》评洪昇《长生殿》能使石人“为之断肠,为之下泪”。[9]可见,历代戏剧理论家对中国古典戏剧之悲苦产生的催人泪下的效果是给予高度评价的,甚至将其视作评价戏剧好坏的主要标准。

亚里士多德在《诗学》中说,悲剧“通过引发怜悯与恐惧使这些情感得到疏泄”[10],即“悲剧”应当产生给人们带来恐惧与怜悯之情的效果。黑格尔继承发展了亚里士多德的观点,他认为不能仅仅着眼于这两种情感,更要坚持“内容原则”,探究是什么启发和引导了这两种情感,才能考虑如何疏泄或净化这些情感的问题。[11]尼采在亚里士多德的基础上更进一步,他认为悲剧应当超越恐惧和怜悯,在此基础上达到“形而上学的慰藉”。[12]黑格尔、尼采虽然与亚里士多德的悲剧观有些许不同,但是对悲剧的作用和效果的认识基本上是一致的。

可见,中国古典戏剧追求的催人泪下的悲苦效果正符合亚里士多德、黑格尔、尼采等关于“悲剧”的解读。这说明“悲剧”这一符合西方审美的艺术形式在中国古代是存在的,只是当时人们没有明确地以“悲剧”一词来审视中国古典戏剧而已。

首先将“悲剧”引入中国戏曲批评的是王国维,其《宋元戏曲史》从“悲剧”的角度评价元杂剧:

明以后,传奇无非喜剧,而元则有悲剧在其中……其最有悲剧之性质者则如关汉卿之《窦娥冤》,纪君祥之《赵氏孤儿》。剧中虽有恶人交构其间,而其蹈汤赴火者,仍出于其主人翁之意志。即列之于世界大悲剧中,亦无愧色也。[13]133

但学者黄仕忠认为,首次使用“悲剧”来评论《赵氏孤儿》等中国古典戏剧的并非王国维,而是日本学者笹川临风。黄仕忠指出王国维对《赵氏孤儿》等中国古典戏剧的评价较高离不开西方与日本学者的大力推崇,尤其是日本学者。[14]“日本学者”主要指狩野直喜、森槐南、森鸥外、笹川临风等,其中以笹川临风对王国维的影响最甚。笹川临风在所著《汤临川》中称:“元杂剧中有悲剧,如《西厢记》亦有惊梦一折,离而不合,散而未聚。”但他认为“陷于大破裂之悲剧”在中国则未见,与世界戏曲相比,中国戏曲无疑显然逊色。[14]王国维早期也持相同观点,他认为中国文学中戏曲最为不振,中国最高形式的悲剧文学没有能够与西方匹敌的,与世界名剧之间的差距“不能以道里计”,这也是促使王国维转向戏曲研究的原因之一。[13]226由于王国维在《宋元戏曲史》序中有“世之为此学者自余始”一语,所以黄仕忠认为后期的王国维并不完全认同临风的观点,也不把临风的著述当作成功的戏曲研究看待。王国维重视戏曲的研究是要纠正西方与日本学者对中国戏曲的偏颇评价,为中国戏剧在世界悲剧之林争得一席之地。[14]因此,广泛采用“悲剧”这一戏剧类型评析中国戏剧乃至其他文学作品,以王国维的《宋元戏曲史》为开端是无异议的。

二、《赵氏孤儿》作为“悲剧”的论争

1982年,王季思《中国十大古典悲剧集》将后世确定的“四大悲剧”同元《汉宫秋》《琵琶记》、明《精忠旗》《娇红记》、清《清忠谱》《雷峰塔》等并举,概括为“中国十大古典悲剧”。直到1993年,周先慎《中国四大古典悲剧》才明确将《赵氏孤儿》同《窦娥冤》《长生殿》《桃花扇》等单列,认定为“中国古典四大悲剧”,这说明后世学者接受了用“悲剧”理论来评判中国古典戏剧。但是,《赵氏孤儿》是否应划归“悲剧”,学界一直存有质疑,不少学者并不赞成将《赵氏孤儿》判定为“悲剧”。

与王国维早期认为中国除《红楼梦》以外没有悲剧,到后来自觉用“悲剧”评论《赵氏孤儿》等中国古典戏剧不同,钱钟书始终认为《赵氏孤儿》不是悲剧。在《中国古代戏曲中的悲剧》一文中,他承认《赵氏孤儿》是伟大的作品,但不同意《赵氏孤儿》是“伟大的悲剧”的观点,更不同意将《赵氏孤儿》与《俄底浦斯》《奥赛罗》等世界大悲剧相提并论。[15]钱钟书认为《赵氏孤儿》不是悲剧的原因之一是《赵氏孤儿》的“结局是十足的因果报应和大团圆”[15],他认为这种结局的圆满性,可视作中国“剧作家对于悲剧性缺陷和悲剧冲突的观念不正确”[15],包括《赵氏孤儿》在内的中国古典戏剧缺乏“因崇高所致的痛苦”[15]。鉴于此,他承认中国有喜剧和闹剧,而对于“严肃的剧目”,他宁愿称其为“传奇剧”也不愿称其为“悲剧”。[15]

除钱钟书外,认为中国无悲剧的学者不在少数。蒋观云《中国之演剧界》认为中国有喜剧而无悲剧,他补充说中国观众比较中意“男女相慕悦”的团圆结局。[16]胡适《文学进化观念与戏剧改良》认为中国文学缺乏“悲剧观念”,认为中国戏剧总是会有一个“美满的团圆”结局。[17]欧阳予倩《戏剧改革之理论与实践》认为悲剧“决不能大团圆,也不能大快人心”。[18]朱光潜《悲剧心理学》认为悲剧是崇高的一种。[19]傅谨《戏剧美学》认为从审美的角度讲,悲剧应当表现为崇高的风格。[2]242

可以看出,认为《赵氏孤儿》不是悲剧,或者认为中国没有悲剧的学者们的出发点无外乎两个方面:第一,不是悲惨的结局或者没有失败。第二,没有表现崇高或者描写伟大的人物。

但事实上,《赵氏孤儿》可以被认定为“悲剧”。

首先,《赵氏孤儿》符合悲剧的判定,能引发恐惧与怜悯,获得崇高感,唤起人们对美与善的追求,不能因为结局的圆满就否定《赵氏孤儿》的悲剧性。

有人说《赵氏孤儿》一剧中恶人最终受到正义的审判,所以不应当视为悲剧。诚然,从结局看,《赵氏孤儿》的确较为圆满,但赵孤得存不易。《赵氏孤儿》楔子与前三折的大致情节为屠岸贾欲遣刺客锄麑杀害赵盾,但锄麑见闻赵盾忠心,故选择触树而死而不忍将其杀害。屠岸贾欲使神獒扑咬赵盾,但神獒最终为殿前太尉提弥明所击杀,赵盾在灵辄的护送下逃离。灵公听信屠岸贾诬陷赵盾不忠不义之谗言,准屠岸贾屠戮赵家满门,使赵朔自尽,公主被囚。后公主托孤自缢,韩厥取义自刎,程婴忍痛舍子,公孙杵臼撞阶身死。这些情节在整体上呈现了赵家与正面人物的悲惨境遇,塑造了韩厥、程婴与公孙杵臼的正义、忠诚与英勇形象。剧中所有为赵家挺身而出的英雄,不单单是为赵盾的忠义所感,更义愤于屠岸贾是一个祸国殃民、残害忠良的大恶人。虽然《赵氏孤儿》“曲终奏雅”,但是不影响剧作整体上紧张、悲壮乃至惨烈的气氛,能够激起读者和观众的怜悯与恐惧之心,唤起对美和善的追求,对丑和恶的厌恶,进而获得崇高感。

钱钟书、蒋观云、胡适、欧阳予倩、朱光潜等都以团圆结局否定中国有悲剧,似乎偏离了悲剧引起人们的恐惧与怜悯之情这一原始的评判标准,“一悲到底”只是近现代人对悲剧艺术的期待。[20]马彦祥就反对以不圆满结局判定悲剧的做法,他认为中国历史上有很多古典戏剧都是大团圆结局,但却是悲剧。[21]西方戏剧史上也有不少圆满结局的悲剧,如古希腊悲剧家埃斯库罗斯《俄瑞斯忒亚》第三部《报仇神》之奥瑞斯忒斯终被宽恕,索福克勒斯《菲洛克忒忒斯》之奥德修斯与菲洛克忒忒斯尽释前嫌,欧里庇得斯《伊翁》之伊翁与自己的生母生父得以重逢,《阿尔克提斯》之阿尔克提斯得以重生,莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》之两家重归于好。[20]每个民族因文学具体实践的不同,悲剧表现形式定有所区别,没必要把悲剧的判定局限于不圆满的结局之上。所以,即使赵孤完成了报仇,结局是圆满的,也可以认定《赵氏孤儿》为悲剧。

再者,西方学者认同《赵氏孤儿》的悲剧性,《赵氏孤儿》的欧译促进了欧洲有关“悲剧”界定的讨论。

亚里士多德在《诗学》中关于古希腊戏剧“悲剧”和“喜剧”的划分在西方戏剧批评史上一直被视为典范,但是随着时代的发展,西方戏剧批评不满足于用“悲剧”和“喜剧”划分戏剧,而出现了“正剧”一词,用来同时表现生活中的丑陋和美好。这一观点起初虽然受到古典主义的反对,但经过巴蒂隆·仙里尼、雨果、狄德罗、博马舍等的努力,终于在十九世纪全面崛起与兴盛。[22]在欧洲对戏剧类型界定的讨论过程中,十八世纪《赵氏孤儿》等中国戏曲的欧译产生了比较大的作用。古希腊悲剧的主色调是怜悯与悲观,十六世纪的高乃依对这种主色调作了革新,使悲剧趋向悲壮与乐观。但高乃依逝世后,这种悲壮与乐观绝响,而《赵氏孤儿》的传入再次让西方悲剧界尤其是法国悲剧界重新找回了这种悲壮与乐观。[23]这与给人以怜悯与恐惧的传统悲剧有所联系,但是又增添了“乐观”因素。《赵氏孤儿》等中国戏剧的欧译让欧洲学者注意到中国戏剧及其戏剧精神,引起不少剧作家在内容与形式上的改编,如伏尔泰一改传统的三幕剧,创作了五幕诗剧《中国孤儿》,歌德受《赵氏孤儿》影响创作了悲剧《额尔彭诺》。[24]

伏尔泰对《赵氏孤儿》有较高评价,他从《赵氏孤儿》发现了当时法国没落的王权和腐朽的社会所需要的“人文精神”和“可贵的理性与智慧”。[24]邓绍基说《赵氏孤儿》等中国戏剧的欧译更多的可能出于对中国文化的利用而非对中国戏剧和中国文化价值的了解,[24]但这不妨碍西方学者关注中国戏剧及其悲剧性,并在《赵氏孤儿》的影响下改编了大量悲剧,促进了西方关于“悲剧”定义的讨论。从这个意义上,也可将《赵氏孤儿》看作悲剧。

三、以“悲剧”解读《赵氏孤儿》等中国古典戏剧的局限性与适用性

西方悲剧理论产生较早,亚里士多德在《诗学》中对悲剧和喜剧的含义进行了探讨,十九世纪尼采写就《悲剧的诞生》一书,追溯了古希腊悲剧的起源。西方经过数千年的发展,形成了异彩纷呈的悲剧理论体系。正如前文所述,最早在清乾隆时期“悲剧”一词才传入中国,真正用悲剧审视中国古典戏剧更是二十世纪以后的事情了。虽然这并不代表不能用“悲剧”来解读和评价中国古典戏剧,但是大体上理解或许是适合的,而对丰富复杂的中国古典戏剧来说,要做到以简驭繁,未免有不小难度——“悲剧”批评观遮蔽了中国古典戏剧的丰富性,将中国古典戏剧简单化了。

正如诸葛忆兵在《古代文学研究的思考与总结》一文中指出的那样:

人们讨论南宋历史,总要涉及抗战还是投降,总是喜欢给历史人物简单分类,这是抗战派,这是投降派。凡是议和,不管其初衷,不管其背景,一律归入投降派……归为抗战派就进行无限的讴歌,打入投降派就无限贬斥。[25]

受到西方悲喜剧理论的影响,今日学界评论中国古典戏剧也往往单纯地采用二元对立的方法,总要判定到底是悲剧还是喜剧,犯了非此即彼的错误。虽然西方早在十六世纪就提出了“正剧”,而不再拘泥悲剧和喜剧的划分,但是即使用这样的三分法评价中国古典戏剧还是过于草率和肤浅。钱穆先生在《近代思想史论稿·序言》中曾言:“西方重分别之学,中国重和合之学。”[26]在“和合”思想的影响下,中国古代从来没有将某部戏剧定性为悲剧还是喜剧的习惯,而是根据题材、地域、角色、文辞、音律等多重标准进行分类,不同类型的戏剧之间往往会有交叉而非截然对立,并因此形成了灿烂的戏曲文化。但是五四以后,在学习西方的浪潮下,我国这种具有长处和特色的“和合之学”为西方的“分别之学”所替代了,[26]用“悲剧”理论审视中国古典戏剧的观点就是具有代表性的体现。

“悲剧”理论是舶来品,确有它的缺陷和局限性,但是不代表不能用这一理论来解读《赵氏孤儿》。悲剧理论虽然可能将丰富复杂的中国古典戏剧简单化,但是其作为一种审美方式还是具有较大的优势的。

第一,“悲剧”理论可以推动对中国古典戏剧的认识,发掘中国古典戏剧没有或已有但不为我们重视的作品或领域。

关于中国古代是否有悲剧这个问题,学界一直众说纷纭。由于每个民族生存环境的不同,继而形成了各自独特的心理结构,形成的悲剧形态也一定有所差异,如果严格按照西方的定义,很容易得出中国无悲剧的结论。正如王季思所言,虽然西方悲剧理论值得借鉴,但绝不能生搬硬套,而需要立足于中国古典戏剧产生与发展的实际,立足于当下中国戏剧发展和研究的具体实践,在此基础上对西方悲剧理论加以借鉴和参考。[27]在这样的认识之下,有不少人大胆运用西方戏剧理论研究中国古典剧目,发掘出了很多原来不被重视的优秀剧目,发现了中国悲剧的特色。如《娇红记》被陈洪绶称为“怨谱”,但却未被更多人注意,王季思将其列入“中国十大古典悲剧”,使更多的人看到了《娇红记》作为“悲剧”的独特之处,逐渐发掘出《娇红记》的价值。有人并不以结局是否圆满作为悲剧的判断标准,而是将团圆结局作为中国悲剧的特点之一,总结出中国悲剧团圆结局的两大形式,一是以死亡结束悲剧命运,但是开始另外一种生命形式,如梁祝化蝶、杨李入仙、韩凭夫妇化作相思树等。二是主人公历经磨难,最终柳暗花明,好人得到好报,如《蝴蝶梦》王三旌表封官、《琵琶记》蔡赵忠孝贞烈、《窦娥冤》窦娥沉冤得雪等。事实上,中国悲剧的团圆结局或喜剧情调不仅仅是为了使观众倾斜的心理得以平衡或取悦于观众,[28]剧作家也有此种倾向,如汤显祖一改《霍小玉传》与《紫箫记》的悲剧结局而为《紫钗记》才子佳人故事的圆满结局。从这个角度分析中国古典戏剧,突破了西方悲剧学说的框架,呈现了中国古典戏剧的本土化特色,完成了由接受影响向接受主体的转换。

第二,“悲剧”理论可以指导当下的戏剧实践。

在“悲剧”观指导下,后世剧作家对《赵氏孤儿》进行了改编,如豫剧将其改编为《程婴救孤》。与纪君祥不同的是,《程婴救孤》把故事的结局进行了些许改动。当孤儿举起宝剑要杀屠岸贾时,却犹豫地将双手缓缓垂下,因为毕竟屠岸贾是他的义父,给了他十六年的关爱,对他有着十六年的养育之恩,故而他想让屠岸贾自己了断,而不忍亲手杀死他。对比之下,屠岸贾知道自己的义子就是赵氏孤儿后,并没有念及多年的父子之情,一直重复着“还是没杀绝”的话,甚至要将赵孤杀死。程婴用自己的身体为孤儿挡下一剑,不幸被刺中腹部。这时,校尉们才将屠岸贾杀死。而程婴在众人包围下,用最后的力气,将利剑更深地捅进自己的身体。

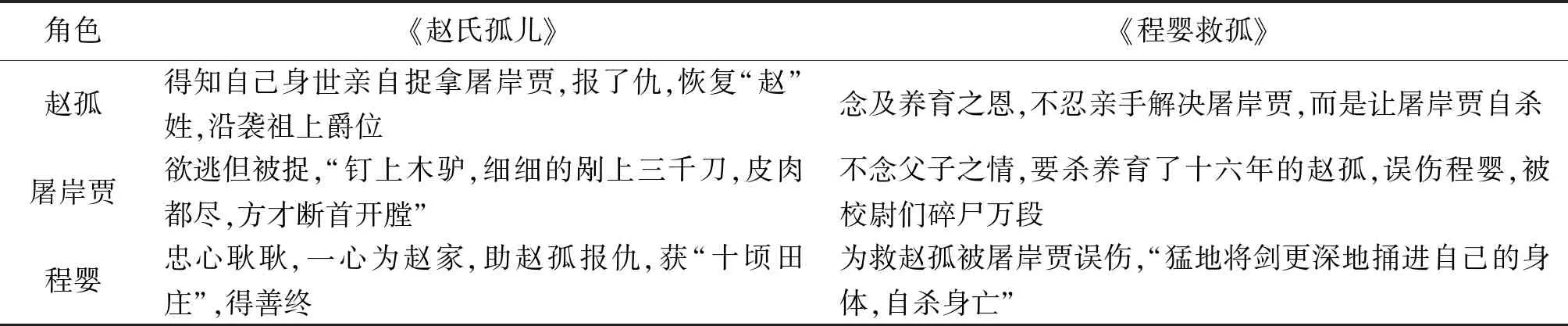

《程婴救孤》在尊重原著的基础上,对剧情进行了较为大胆的改动(见表1)。《程婴救孤》的改动是成功的,其中赵孤念及屠岸贾的养育之情,不忍亲手杀死屠岸贾而让他自行了断的做法,比纪君祥《赵氏孤儿》赵孤得知自己身世就要杀屠岸贾的处理更加合情合理,更富有人性味。《程婴救孤》的屠岸贾毫不念及父子之情,要杀“未杀绝”地养育了十六年的赵孤,比《赵氏孤儿》中得知事情败露只想逃跑的屠岸贾的形象更加冷血残忍,尤其是改动后的程婴之死更具有悲剧性。程婴被屠岸贾伤到并不一定会死,“将利剑更深地捅进自己身体”的行为是自杀,其动机是给死去的赵氏一家、公孙杵臼、韩厥将军等“报信”和“交差”。改编后的故事使程婴而不是赵氏孤儿成为了故事叙述的重点。与公孙杵臼舍身救孤相比,程婴忍辱一生,长期被误解,身负骂名,直到真相大白之时才得以正名。程婴忠心为赵孤,但终被杀害。程婴之死是他第二次救孤,表明他彻底地完成了“救孤”的使命,凸显故事的强烈的悲剧性。《程婴救孤》对《赵氏孤儿》的改编正是在悲剧理论视域下对“悲剧”有意识地发挥,是对“悲剧”理论的成功实践。

表1 《赵氏孤儿》与《程婴救孤》中赵孤、屠岸贾、程婴等人的结局对比

四、余论

西方悲剧理论的传入,为理解中国古典戏剧提供了新的思路和与世界戏剧交流的机会,无论是将《赵氏孤儿》看作悲剧的王国维等,还是不赞成《赵氏孤儿》为悲剧的欧阳予倩、胡适等,都在尝试将中国戏剧融入世界戏剧乃至世界文学范围。1918年《新青年》刊登的胡适、欧阳予倩等一系列呼吁戏剧改良的文章,都是在用进化论思想批判中国旧戏,介绍西方新剧。很显然,他们对悲剧的认识,他们戏剧改良的参照系就是西方戏剧,他们已经把对中国戏曲的评价纳入到世界文学批评体系之中了。[29]这在当时举国学习西方的社会大环境下,文学作为文化小环境向西方看齐,以西方的文学理论作为参考来讨论《赵氏孤儿》是否为悲剧可谓正当其时。

以上讨论证明,不完全依照西方悲剧理论同样可以发现中国古典戏剧的新意,用悲剧理论来评价中国古典戏剧是否合适也是值得商讨的问题。那么,在何种氛围下这种评价才是有效的呢?西方悲剧理论(包括其他西方文论)得以建立和发展的基础是西方长期的社会生活与文学实践,在西方独特土壤的酝酿之下,形成了具有西方特色的悲剧标准与形式。同样地,若用悲剧理论分析中国古典戏剧,应当立足于中国古典戏剧发生和发展的文学实践,首先关注的应该是中国古典戏剧的本来事实,明白中国古典戏剧在中国独特的文学实践中形成了自己特有的形式。这是因为,在经过时间和空间的传播之后,即使特定地域的同一个文学主题或文学形式也不可能一成不变,其内涵、外延、地位等一定会有所变化,在内涵与外延上或缩小,或扩大,在地位上或降低,或提高。

当然,中西方文学实践也不是截然不同的,一定有些许共性,不同层面也可以相互对话和交流。所谓“他山之石,可以攻玉”,西方悲剧学说作为戏剧理论用来审视中国古典戏剧,具有独特的优势,它可以为研究中国古典戏剧提供西方文学实践之下的思维模式、研究视野和方法,为研究本土文化提供养分,同时也可以与中国传统文学批评形成对比,既弥补中国文学自身的不足与缺陷,也发现在西方视野下中国传统批评方式的特质与潜力。西方视角的介入是中国文化包容性的体现,也是文学发展的必然要求。但是,在用悲剧理论分析中国古典戏剧之时也应该认识到西方悲剧作为一种批评视角可能存在“水土不服”的缺陷,不可唯西方理论标准是从而丢失了本民族特质,要因地制宜,甚至要将这一概念加以生发甚至是重构,让这一舶来品经历本土化的过程。只有基于此,才能发扬中国“好新慕奇”之长处而摈弃“失吾是非”之心态,(1)张伯伟《再谈作为方法的汉文化圈》一文提出对外来学说要有两种值得警惕的态度,一是“好新慕奇”,二是“失吾是非”。并指出20世纪以来的中国学术,其对外来思想学说之“好新慕奇”远甚于古人,“失吾是非”的心理状态也持续良久。[30]才能通过实践发现中国戏剧本身应有的特色和美感,构建自身的理论体系,让中国古典戏剧在今天熠熠生辉,而不失去民族性。