近代(清末—1945)重庆的交通变革及其对城市空间演变的影响

马梦迎

(重庆城市科技学院,重庆 402160)

0 引言

交通自古以来就是影响城市发展的主导因素。近代以来,传统城市的现代化总是伴随着交通方式的现代化变革,二者互相影响。近代重庆的城市发展是一个内陆城市启动现代化的典型样本,作为战时陪都后,重庆的地位从区域重要城市跃升为全国的政治、文化、交通中心之一,其演变过程是我国城市近代史的重要组成部分。本文选择我国西南内陆的重要水陆交通枢纽城市重庆作为研究对象,以公路和机动轮交通方式的变革对城市空间的影响为切入点, 聚焦交通对城市空间演变的影响,进一步研究重庆的城市空间重心转移、区域兴衰更迭特征,及其与交通发展之间的关系。

1 交通发展与城市的越界扩张:墙界、江界与县界

清末民初的重庆府城,在物质实体方面,城市发展既受城墙等物理及观念层面上的束缚,也受江水、山地等自然环境的限制;在政治文化方面,设市过程中与周边县存在疆界博弈, 城市发展变迁难免受到影响。 而重庆旧城在现代化过程中,一步步突破限制,不断扩张。

1.1 突破传统城墙限制:拆城筑路

重庆九开八闭十七门的城门中,唯一的陆门是城西的通远门,接“东大路”通往成都。但城西外琵琶山高差上百米,形成天然屏障,导致陆路交通不便。母城半岛三面环水,与江北城隔江相望;长江以南地区则由于地势陡峭,江水湍急,难以相连。 总的来说,城市被束缚在城墙之内。

因此,城市的空间发展首先面临的问题便是突破城墙的限制。重庆的拆城筑路是当时全国范围内具有代表性的建设实践,始于1922 年,在此之前,重庆城内拥挤不堪,缺少规划设计,无新市政设施;城市道路结构曲折,狭窄脏乱;交通以步行、轿子、滑竿、人力车为主。 1922 年,四川省修建了第一条机动车交通干线——成渝之间的渝简马路。现代公路的修建,增强了陆门通远门城内外一带的流动性,现代化机动车也由此传入重庆府城。而由于当时现有市政道路无法承载机动车,出于扩建改造的需要,以交通拓展为由,城内首先拆除了老鼓楼以及临江门瓮城。

1927 年,重庆兴办市政之始,新区开辟成为首要工程。 原计划从城内道路拓宽开始建设,但由于市区内产权复杂,最终未能实施。因此政府转而开辟新城,试图以城外新区道路带动城内道路建设。所以重庆的马路建设,由通远门外的中区干道及南区干道起始,渗透入城内,与原主要道路相接,形成中城经路、南城经路。 与此同时,朝天门、通远门等城门及周边城墙均被拆除。 而由于城北临江门一带地形复杂、工程艰巨,北区干道直至解放后才全面完工。 此外,现代码头设施的兴建,码头至城内通路的建设,也是多处水门城墙被拆除的原因。

20 世纪30 年代中期,重庆城区面积从3km2,扩大到约9km2,增加了两倍左右。 在区域及新区干道的带动下,城市逐渐突破城墙束缚,向半岛西部陆地发展新区,缓解了狭窄市区与城市现代化发展不相适应的突出矛盾。

1.2 跨越江水阻断:码头航运的建设

由于襟带两江的独特地形,重庆府城受到江水这一天然屏障的阻隔。 江北、南岸与母城隔江相望,却无法便捷连通。 在现代交通如机动轮、码头、桥梁产生之前,江水阻隔是城市扩张的巨大阻力。

江北城与重庆城一样,位于两江交汇之处,古城墙环绕老城,开埠后也成为重要的通商口岸。 其相较于重庆老城,在陆路方向具有更大的发展空间。 1922 年,杨森(国民政府主席)计划大力发展江北,试图开辟江北县城为新商埠区,使其成为重庆新城新区的拓展。 规划修建由老城直通江北的铁桥,以此沟通江北和巴县两城。 此计划虽因战争等原因而落空,却由此可见城市管理者促成跨江发展的意图。 1948 年杨森重新当政之后,仍试图修建嘉陵江大桥。然而,重庆的第一座跨江大桥,建成于1966 年。可见跨江大桥建造之困难,在当时的重庆非常难以实现。

而长江以南地区在1891 年重庆开埠前, 几乎是未开发的荒芜山地。 开埠后,乘机动轮沿长江逆流而上的外国商旅军工常落脚长江沿岸,于是在重庆母城内开始出现洋行、工厂、领事馆等外国机构,但分布以下半城居多。 长江南岸的王家沱、弹子石等地,分布了日本租界、法国水师船停泊处、森昌泰洋火厂等外国机构,南岸的城市建设由此得到初步发展。

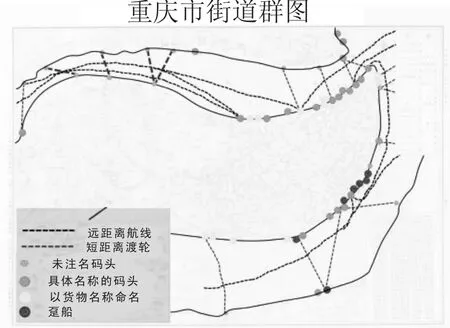

随着机动轮入川及其发展,现代码头与跨江航线的建设也得到了进一步发展。 1927 年,嘉陵码头及朝天门、太平门、千厮门等现代码头成为主要的市政建设项目, 城内新增多个城门码头,江北、南岸码头数量大量增加,两江三岸之间的航线陡增。 在靠近渝简马路与中区干道的交点曾家岩附近, 也增加了开往江北的航线。1935 年,川黔公路接入重庆南岸海棠溪处出现了渡轮码头,设航线分别到达储奇门大码头(汽车码头)和太平大码头,且有公路跨越驳岸高差,连接码头与南区干道,实现了母城与南岸以渡轮为中介的机动车通车。 同时,南岸开始出现更多机动车道路、市政机构等。1946 年,两岸间开始出现长距离航线,表明市区范围的扩大以及航线的延展(图1),城市发展跨越江水阻隔,沿两江三岸聚集。

图1 码头航线图(1946年)

1.3 拓展行政边界:陪都的市区划界

重庆自设市以来,市区与巴县、江北县之间的划界关系就存在较大的矛盾,其中存在着县与市之间在财政、行政、权能、土地等方面的多方博弈。 “划界背后不仅是市与县的地理分割,还是财税的分割、政权的分割,是整个治理体系的变化。 ”[1]这个过程是重庆城区从城墙内的局促区域,到广纳土地、全面扩张的过程,主要表现为突破行政边界。

1927 年,重庆商埠督办改为重庆市,新的市区范围的粗略提法为“重庆上下游南北岸各30km”。 可见设市之初,重庆的发展仍以沿江的带状空间为基础。1930 年初拟划界,江北、巴县均被划入市区,总面积达535 方里,但这一规划遭到强烈抵制。1933 年重划经界,缩减市区面积,约187 方里。 1939 年重庆设直属市,国民政府直接介入,强制划界。 “沙坪坝、磁器口、小龙坎等处,均应划重庆市管辖。 并将自重庆市起至以上各该地沿公路两侧,不准再添建大小房屋及机关工厂……三、在划区发表以前,关于以上各地之防空洞疏散限制建筑事宜,皆应由市政府负责主持,以收统一之效。 ”[2]此时重庆的城市扩张,开始出现沙坪坝周边的新核心区,且其公路沿线成为重点区域。 而后抗战爆发,重庆因成为全国军事重心,吸纳大量西迁人员、机构、工厂、兵工企业等,城市容量急需扩增,划界问题十分紧迫。 因此,重庆市重拟经界草图,范围扩大为322 方里。1940 年,重庆成为当时国民政府的陪都,行政区域再次定界,法定市区面积为300km2,范围向西拓展至歌乐山、沙坪坝,北部囊括江北沿岸,南至大渡口、九龙镇,东至大兴场、涂山一带。 行政地界的拓展,使得重庆的城市面积有了飞跃式的扩张。

1.4 交通建设:传统城市向新城的转换

以交通方式的变革为表现的交通现代化,其背后是资本对提高流通速度,降低交易成本,加大流动性的需求的表现,而阻碍流动性的因素将不断被突破。 在重庆的城市空间中,阻碍流动性的因素为城墙,以及城内高差导致的狭窄蜿蜒的道路。 现代化变革中,以拆城筑路为代表,城市空间模式出现“断裂”,打破了千年以来传统的城市模式。 江水这一因素对于重庆的城市空间来说具有阻隔和促进的双重作用,阻隔体现为分隔三岸,阻碍城市连通,降低流动性;促进体现为传统川江航运中,木船是流动性较大的交通方式,影响码头及城市中心分布,同时随着机动轮及汽车轮渡的出现,跨江流动性加大,城市连通性提升。 在城市地理的物理因素之外, 政治空间中的阻碍则体现在市县地界划分的博弈之中(表1)。 城市一步步跨越墙界、江界与县界,不断扩张。

表1 重庆城市越界扩张年代表

2 交通建设与城市空间格局演进:兴衰、连接与节点

城市的重心从功能分布角度来说,政治上体现为行政中心的位置,文化上体现为寺庙等城市精神核心的位置,经济上体现为商贸会馆等的分布。 重庆母城内部空间格局发生巨变,城市中心亦发生转移,水陆交通变革是其变化的关键主导因素。

2.1 下半城兴衰:交通沿线与城市中心

20 世纪20 年代初期, 重庆的城市空间结构以大梁子街的山脊到朝天门的道路为分界线,划分为上下半城。 上半城主要分布学署书院等教育机构,以及宗教机构,且较为分散;下半城则集中了八大商业会馆,重要的行政及军事机构,商贾兴盛,为行政中心和商业中心。 开埠之后,国外机构如洋行、领事馆等,也主要集中在下半城东西向的主要街道两侧,靠近东水门、太平门等城门码头处。

1927—1936 年间, 是重庆城市现代化起步且奠定基础的九年。 随着重庆城市的现代化发展,渝简马路带动城市破界,三大干线的建设带动城内干道的发展[3]。 这是一个城市外部带动内部进行变革更新的过程,是区域流动性的变化影响城市内部格局的体现。 新区的中区干道和南区干道建成之后,大量新兴教育机构需要大片土地,新区马路干道两旁成为教育中心区。 上清寺一带为渝简马路与中区干路的交汇点,而两路口则是中区、南区干路的交汇点,两地均成为重要节点。 但此时老城仍然为行业公会、政府机关、银行等机构的重要据点,且主要沿中城经路及南城经路分布。 银行及公会主要分布于城内经路的交汇点新街口、过街楼附近,以及中城经路的重要节点新市场一带,反映了城市经济金融中心的变化转移。 此外,此时重庆市政府位于陕西街与字水街的交汇处,政治中心由水陆节点往公路交点转移(图2)。

图2 重庆行业公会、银行、机关及教育机构分布点(1937年)

抗战爆发后,重庆成为陪都,遭到日军猛烈轰炸,老城区的人员物资损失尤为惨重。 老城内部开始大量开辟火巷,修建防空洞等防空基础设施。 与此同时,大量人员、机构向郊区扩散,并建立疏散区。 该时期政府机构仍主要分布在重庆老城区中,且均位于城内外主要马路的干道两侧。 而国民政府选址于渝简马路与中区干道交汇点附近的上清寺(图3),带动形成新的政治中心区,老城下半城的行政中心地位继续弱化(表2)。

图3 教育、交通、政府机关分布点(1946年)

表2 重庆城市中心变化(清末—1945)

2.2 水陆与上下半城:高差分割与盘旋公路

在重庆内部的交通建设中, 需要克服的重要难点是高差处理。 上下半城以大梁子为分界线,以两江沿岸为结构线,城市空间格局可抽象为北、中、南三层,呈东西向切割的线状分布形式,道路亦可以按经纬划分[4]。 南北向道路曲折,梯坎纵横,公路连通十分困难。

城外马路干线建设亦延续北、中、南的结构形式。1928 年中区干路以及1929 年南区干路建成通车之后, 两干路之间高差达到60 多米,机动车沿渝简马路接中区干路至通远门后,若想到达下半城,需绕经城中经路,到达接近朝天门的打铜街后,才能进入陕西街的城南经路而下,无法直接在城外直接转入下半城。1931 年,南、中第一支路建成,位于中、南区干路的最近点两路口处,此路蜿蜒曲折、盘旋而下,成为上下高差之间的重要连接点,两路口也成为日后的重要交通节点。

而由城内到达江面码头的高差,旧时层层梯坎,搬运主要靠人工,机动车到达城门后只能止步于此。 重庆的第一条下河公路储奇门下河公路, 作为第一条连接码头与城内公路的重要路线,建成于1935 年。同年,储奇门开设汽车轮渡航线。自此,市区内部公路可到达南岸,与川黔公路相连,这意味着区域干线渝简马路可通过中区干道、南区干道、南城经路,到达码头,并最终与另一区域重要干线川黔公路相连,从而使重庆进一步接入西南公路交通网。

对于重庆旧城内部而言, 上下半城间的巨大高差直到20 世纪40 年代才得到解决。 在此之前,上下半城的高差转换,或经由打铜街和过街楼处,或在城外的两路口处解决,但均无法在城内中心区解决。 而凯旋路正对储奇门码头,具有最重要的连接上下半城高差,打通区域脉络,直指水陆运输节点的地位。 它是第一条连接主城内上下半城的机动车道路,为处理巨大高差而呈蜿蜒盘旋状。

重庆的交通发展遵循由外部带动内部的次序,首先由城外开始,在寻找最优路径的过程中不断试图打通城市的动脉与毛细血管(表3)。盘旋公路的建成,打破了重庆城市东西向交通干道沿等高线切割的空间模式。

表3 联系高差的盘旋公路

2.3 相连与相交:市郊公路与重要节点

城市在扩张之后,功能分区重新整合,面临着加强城市内部联系的问题。 此时重庆城市分区为住宅区、疏散区、迁建区、卫星城镇、工业区与文化区。 沙磁文化区在战前已初具雏形,地理位置兼具成渝公路(原渝简马路)沿线以及磁器口码头的水陆交通节点的区位优势。 战后沙坪坝区公路建设发展迅速,小龙坎至杨公桥、沙坪坝、磁器口,杨公桥至双碑的公路陆续建成,逐步形成较为密集的新城市交通中心。 1944 年,位于沙磁区江对岸接入的汉(汉中)渝公路建成,成为又一重要区域干线。

抗战前,重庆西郊南部地区仅九龙坡规划车站码头,其余地区都是广袤农村。 抗战爆发后,1938 年钢铁厂、兵工厂迁入,两浮公路(两路口-浮图关)、浮九公路(浮图关-九龙坡)、浮新公路(浮图关-新桥) 先后建成, 南部地区逐渐成为重庆市的重要工业区域,而浮图关一带则成为重庆市中心区接入西南市郊的咽喉。

战时由于陪都的政治地位,重庆的航空事业突飞猛进。 战前仅有的珊瑚坝机场不能满足战时航空运输需求,急需增设。 于是南郊的九龙坡机场,东部的广阳坝机场,西部的白市驿机场先后建成,均选址于市郊,并通过交通干线与母城相连。 原旧城附近的珊瑚坝机场与旧城半岛之间建成便桥,连通性得到改善。 浮九公路、广阳坝(海广支路)、浮新公路的建设,均与陆空交通连线的需要相关(图4)。

图4 重庆市机场分布图(1944)

除了机场及公路建设、市郊公路的发展外,该阶段重庆的码头数量和航线同样猛增。 新建码头主要作为区域公路在市区中互相贯通的连接而修建,如九龙坡铁路码头为铁路运输与轮船运输联络衔接之埠头;海棠溪公路码头为双轨引道伸入江心,便利汽车渡轮之停泊;牛角沱码头为成渝公路运输货物起卸之处,并连接对面通往江北的香国寺码头。 各种交通方式的连接点、干线间的接入点,成为新的城市中心潜力点。 在1944 年 的《重庆附近交通图》中,由重庆市区各大干线沿途重要节点(图5)以及连接情况可知,当时重庆逐步形成了除母城之外的多中心组团,组团与城市母城存在交通联系[5]。

图5 重庆周边重要交通节点(1944)

3 交通与城市空间的推演更迭

3.1 城市重心的兴衰更迭

历史中的城市, 区域层级关系随宏观政治经济环境变化而变化。 区域关系的变化影响区域交通干线的建设,城市内外部交通干线的建设,影响城市内部空间流动性的分布,导致城市中心的变迁。 这是一个传统平衡被打破,城市空间充满张力,寻找动态平衡的过程。 流动性增强之处,将产生集聚,并促进新连线的产生;反之,流动性相对较弱之处,则会导致去中心化。

以重庆的下半城为例, 在以水运交通为影响流动性的最强主导因素的时代, 重庆与川江航运体系中各经济腹地之间的联系最为重要。 下半城是城市内外连通的节点,流动性最强,中心地位显著。 当与区域中心成都的联系成为首要,并随着交通方式的变革促进陆路交通的发展,重庆府城开始由外部带动内部,向以马路带动的新区拓展, 老城内部的集聚效应则发生在马路交汇点。 而跨越高差的重要公路,使干线之间、水陆交通之间得以连通,也导致交通提前分流,更使得下半城直接被“越过”,从而导致其地位的下降。 在重庆城市地位越级提升之后,城市与国家的关系跃升为首位,对接外部的跨区域航空运输、城市与区域公路干线的重要性得到提升。 在市区内部,老城与市郊,以及城市水陆空交通枢纽的连通成为建设重点。 对外联系点成为流动性增强的引力点,如机场、区域干线的接入点,带动了交通干线的建设,在干线的交汇处,产生了新的城市副中心。

3.2 交通发展与区域格局变化的相互作用

城市在现代化过程中,面临着区域层面上的传统格局重构。城墙包裹中的传统城市进行区域扩张,在新的行政关系中,城市从州县中剥离,面临着城市内部空间重新分布、中心转移等诸多议题。 交通变革带来的流动性变化,对传统城市产生作用力,流动性的加速打破了原有城市在对外区域格局中相对稳定的平衡状态。 城市在空间的变化中,根据原有的独特条件,进行叠合,在增加或削减之后,产生新的城市区域格局。 与此同时,区域格局的变化以及区域关系重要性的提升,成为重要反作用力,促进交通连线的建设。 城市对外的关系,影响内部空间,使其产生巨大张力,内部流动性的加大,积蓄巨大增量,产生扩张地界的绝对需求,必将使城市突破限制,进行空间扩张。 城市在扩容之后,空间增量潜力有待发挥,城市面临增量的重新分配问题,在地理分配上以交通为主导,沿交通干线及交通节点为中心分布。

4 结语

清末的重庆城市,受限于江界但又受益于水运,受江水割据但沿岸兴盛,决定了下半城的城市中心地位。 开埠初期随着水运交通的现代化,下半城的中心地位得到加强,且跨江发展。 市政建设时期,陆路交通成为城市空间外部扩张、内部疏通的决定性因素,在城外表现为突破城界,建设新区,在城内则表现为城市中心向马路沿线和交通节点集聚。 陪都时期,城市地位跃升,交通建设力度加大。 随着盘旋公路、汽车渡轮、机场干线的建设,区域干线、水陆空交通相继打通,城市得到扩张,核心区与市郊各部分的交通联系不断强化。 由此带动了沿线区域的空间发展,也使干线间的节点成为城市发展的新活力点,产生空间集聚。 原市中心区下半城一方面在干线关系中被越过, 一方面在城市扩张中被去中心化。

在近代化的过程中,借助交通方式的变革,重庆城市在区域格局关系中实现了从区域核心之一到区域中心甚至全国中心的飞跃;在城市扩张中实现了对物理边界、地理边界以及行政边界的突破;在城市内部空间格局的重塑中,完成了由封闭到开放、由分割到连通、 由集聚到疏散、 由单一中心到多中心的空间转化。