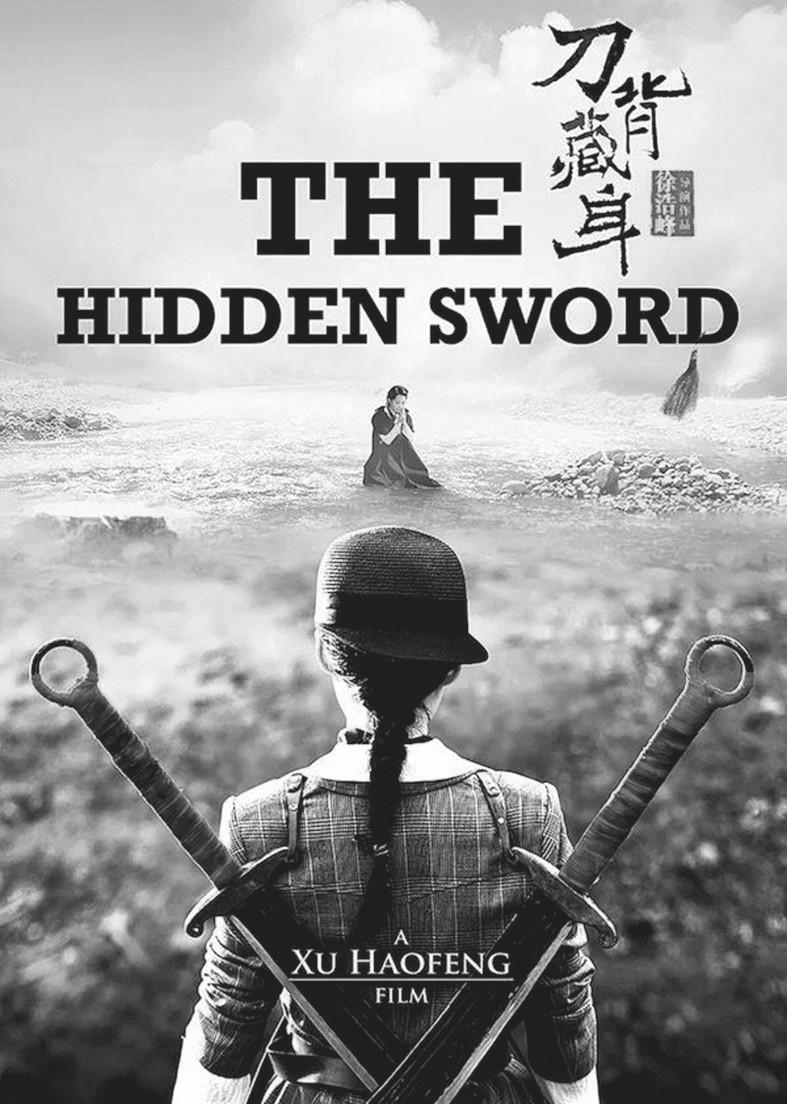

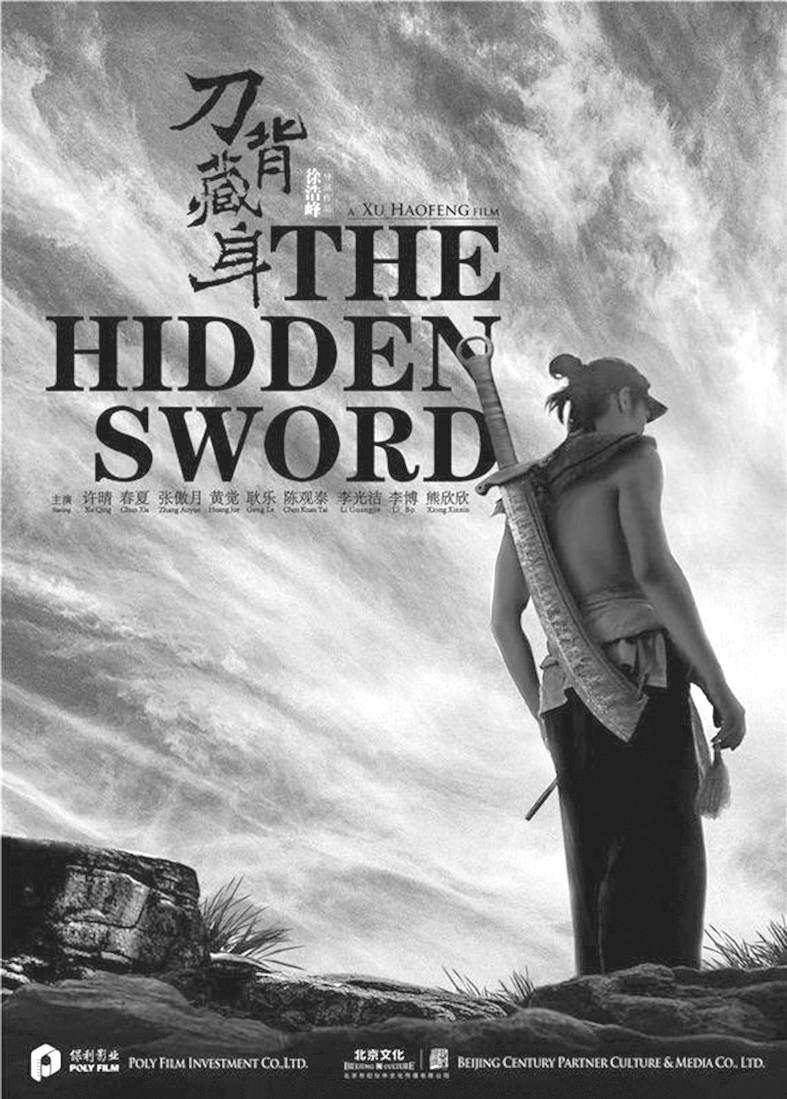

破局者——读徐皓峰《刀背藏身》

胡曦露

《刀背藏身》是徐皓峰的一部武侠短篇小说集,其中收录《师父》《国士》《刀背藏身》《箭士柳白猿》等六篇。故事背景大多在20世纪初,当时学武之人,可以做镖师、教官、武馆纠纷的仲裁人,个个受着江湖的掣肘。徐皓峰笔下,武术并非想象,而是一种触手可及的行业,它有渊源、有传承、有规矩,有人情。在他看来,“武术其实是把几千年中国人的道德文化进行了高度提炼”,武侠之所以好看,“是因为里面有中国人的样子”。

《师父》写的是1932年的武术之都天津,当时,天津是武馆最多的城市,赢了这里,便有一世之名。陈识自小学咏春,为南拳北上、开馆搏名,必然要运作一盘棋。他想好了后路,利用徒弟耿良辰的天赋,怂恿耿良辰去踢館。踢到第八家,已是天津武行忍受的极限,将有一会名师(郑山傲)出面将他击败,维护住天津武林的体面。在这位名师的主持下,耿良辰作为一个犯事的徒弟,被逐出天津,而连踢八家的战绩得到承认,背后的师父浮出水面,收取胜利果实,立名号开武馆——这是当时小拳种搏出位的运作方法。踢馆者是牺牲品,一个门派立住了,一个天才毁掉了。天才虽有能力打破局面,却难逃被反噬的命运。就这样,破局者耿良辰沦为局中弃子。

而《国术馆》里,更为桀骜不驯的破局者郝远卿以一己之力对抗整个武行,终也湮没在乱世洪流中;与之对应的,是深谙局中世故的老灵魂:武痴郑山傲,不料老江湖反被自己徒弟暗算;陈识南拳北上,一心在天津开馆扬名,步步为营,终无功而返;石风涤是太极拳宗师级人物,江湖历练,名家风范,颇具人格魅力,因背负太极门声誉,宁愿将自己毒成中风,也要护住一世英名。

若以结局论英雄,他们都失败了。可武者慕强,在徐皓峰这里,“强”有个特别的注解。他提到“交战步法”的原理:世上永远是强者影响弱者(《逝去的武林》)。强,指的是能有自己的节奏,这种节奏不是跳舞般外露,而是潜在的。越练越和自己的天赋、形体般配,越练越有自己,有了自己,人就越来越强。陈识向心上人表明心意,只说一句:“我自十五岁起,每日挥刀五百下,这个数管住了我,不会胡思乱想。”无限重复,不是为了一招熟,是为了练那个潜在的节奏。

耿良辰原本做脚行生意,搬家运货,颇有打架天赋,且心术不正,最初找陈识学拳,是因为师娘漂亮。陈识识破耿良辰小心思,并不忌惮。因为他知道,耿良辰一旦跟他学咏春,将“敬他如敬神”。

果然,耿良辰学拳两三年,不再有邪念,因拳里有尊卑,渐渐“不敢正眼看师娘”了。踢到第八家武馆,不自觉流露高手的谦卑,花花肠子也收敛,有了真情托付的对象。重要的是,他在习武中形成自己的节奏,节奏如灵魂,也就找到了傲骨。最后他遭军界林希文暗算,被两把匕首插入腹中,强制逐出天津,永不得回。

林希文要折挫耿良辰的傲气,“你要让我瞧得起你,就往天津跑五十步”。耿良辰足足跑了二十里路,看到心上人最后一眼,回到脚行兄弟之间,最后如一张纸片飘落在地。在对手林希文眼中,奔跑中的耿良辰化为渺小人影,“近乎车窗上的一个污点”。林希文混迹军界,常年与圆滑人打交道,深知武行里子已腐朽不堪,耿良辰作为破局者,是强劲的新鲜血液,万万留不得。即使心底有直觉——“或许,他是一个高贵的人”。

箭士柳白猿同样忠于自我的节奏,最后一场比武,柳白猿留匡一民活了下去。他未必不明白,匡一民其实渴望死在他箭下,而求一解脱。活着,一生营营役役,不能摆脱对雄心霸业的执著;而丈夫不死,形同虚设的匡夫人也没有办法与钟情她的柳白猿结合。柳白猿武艺超群,却不以比武改变任何一个人的命运。比武只是一场比武,输赢之后,三个人沿着原先的轨迹,继续受着命运的煎熬。

很难评价,柳白猿的“不杀”,是一种宽宥还是一种无为。小时候,他因为目睹姐姐被强暴而憎恶自己,格外珍惜“箭士柳白猿”这个身份给予他的第二重生命。师父教他:你能切直箭杆,便会善待他人。很多年,他对着一棵大树练习射箭。以树为敌,不能让那棵树的气势压倒自己。

树的气势是什么?不偏不倚,客观无情。这也是他往后以射箭论断武林纠纷的要诀,决定人生中一切取舍。即使他知道,只要杀死匡一民,对三人都是解脱,他仍然选择什么也不做。因为,技艺的要诀即是灵魂的支撑,哪怕一次小小破例,即可抽掉立身的根本。

这样,主人公的孤僻寡言便也不难理解了,功夫是更本质的语言,代替他们表达自我。越强,表达得越纯粹,为人越有气势。徐皓峰曾在一次访谈中提及:“武术的本质是杀人之技,等于说是国之利器不轻易示人,要在关键时刻才使用。武道的生死观其实是‘敢死’。你只有敢死,才可以坚守某一种价值,当然也许你最后是没死的,但要‘敢’。”徐皓峰笔下强者的气势,也可命名为“敢死”。

抑或如几个故事里被爱慕着的女性,她们也许手无寸铁、目不识丁,也许只是天桥上卖刨冰的妇人,也许根本不懂“功夫”二字,可无一例外的,她们都拥有这股气势。不带有侵略性,骨子里无惧无畏。

说来有趣,男主角总容易一见钟情,表面看是见色起意,其实更是觉察到对方身上那股不容忽略的气势,从而产生了一种凛然敬畏的心情,这简直与遇到劲敌时的警觉振奋一般无二。柳白猿第一次遇见匡夫人,便敏锐发现对方在气势上压倒了他;耿良辰初见师娘赵国卉,“女人走出,一双眼镇住了他,不是十六七岁姑娘的明眸,不是青楼女子的媚眼,如远山,淡而确定不移”,又如《刀背藏身》里十六岁的青青,求亲者又爱又怕,“觉得像我奶奶——比奶奶还大,她的命有一千岁,她那双眼睛太安静了,静得我一望就怵”。

而最丰富而立体的女性形象,莫如《刀背藏身》里的元姑。元姑本质上是侠女,然而这个本质,平时是轻易不显真形的。表面上,她就是一个寻常的农妇,丈夫战死沙场,她心心念念想寻个好归宿;又美丽风情,是“二堡”们狎亵的对象。她敢于追逐所爱,也敢于直面生死。1932年,老爷子比武时猝不及防地用无刃之刀划破元姑咽喉、腿根两处,她不躲不避,镇定自若。

多年后,她被二堡凌辱,俠女气势终于被激发,以“破锋八刀”寻二堡决一生死,被偷袭。将死之际,亦如耿良辰最后的奔跑,生命焕发出无限生机,她坚持不懈地向前走,直到亲眼目睹老爷子的“力上刀尖”,经过士兵们土绿色的帐篷,如行过古战场。晨色蒙蒙中,元姑终于“顺石面滚落水中,展平身体,似躺入棺材。阳光明媚,水温清凉,有一丝幸福感,她断了呼吸”。

徐皓峰笔下的女性并非男性的附庸,而是对照,甚至更强大的存在,哪怕出场不多,只有一段印象、一个回眸,都带着淡然而确定不移的力量,忠实地恪守着自我生命的完成。

《刀背藏身》里的江湖世界,规矩人情永远胜过英雄主义,即便如此,桀骜的力量总渴望破局而出,最终,谁也逃不出命运这翻云覆雨手。比起侠客,他们倒更像一群技艺者,通过武艺安身立命,也通过武艺,于乱世间自重自处。若在武艺中得了智慧,不知不觉就拥有了第二重生命。

武侠小说里赞美某人,常出现一个词叫“渊渟岳峙”,形容人的品德如渊水深沉,如高山耸立。其实,它更是徐皓峰笔下主角一个颇为形象的注解:他们不是娘胎里的正人君子,道德也并非纸上云烟。而是,在技艺的锤炼中,日复一日、年复一年、反反复复,通过时间的纵深找到根本。人性的善恶时有纠缠,更有断然的取舍,他们温柔、危险,也值得深信。