投喂频率对虎龙杂交斑生长及血清生化指标的影响

■ 文|广东省农业技术推广中心 黄锦雄 杨宇晴 甘松永 吴锦辉 黄培卫 张海发 刘苏惠州学院 马细兰 黄锡鑫

虎龙杂交斑是由棕点石斑鱼♀(Epinephelus fuscoguttatus)和鞍带石斑鱼♂(Epinephelus lanceolatus)杂交获得的新品种,具有生长速度快、抗病力强等特点,是近几年发展起来的高档经济养殖鱼类之一,具有非常广阔的市场前景。投喂频率是鱼类生长、摄食及免疫的重要影响因子,是鱼类养殖不可忽视的要素。投喂频率对鱼类的消化酶活力和饵料转化率有显著影响,适宜的投喂频率可增强鱼类的摄食活动,加快鱼类的生长,提高成活率。本试验通过对虎龙杂交斑生长、食物利用率、免疫等方面的比较,旨在选出虎龙杂交斑养殖过程最佳投喂频率,以减少饲料的浪费、降低水质污染、提高经济效益,为虎龙杂交斑的科学养殖提供参考依据。

材料和方法

本试验设置了5种不同投喂频率(A组:4次/天;B组:3次/天;C组:2次/天;D组:1次/天;E组:0.5次/天),试验期56天。实验用虎龙杂交斑平均体长(10.5±0.6)cm,平均体重(31.9±5.9)g,无伤、无病、无畸形、规格整齐。试验期间水温28~30℃,盐度29.3‰ ~31.8‰,溶氧5.1~6.2mg/L,pH7.8~8.4,氨氮≤0.2mg/L。试验期满后测量鱼体长、体重等生长性能指标,并从尾静脉抽血用于检测血清中过氧化氢酶、总胆固醇、碱性磷酸酶和尿素氮等生化指标。

试验结果

1.不同投喂频率下虎龙杂交斑生长对比

由表 1可知,C组体质量变异系数最低,与A组、B组无明显差异,与D组、E组差异明显;C组成活率、相对增重率和日增重率最高;E组的成活率、特定生长率、相对增重率、日增重量最低;A组肥满度最低。

表1 不同投喂频率下虎龙杂交斑生长对比

2.不同投喂频率下虎龙杂交斑摄食对比

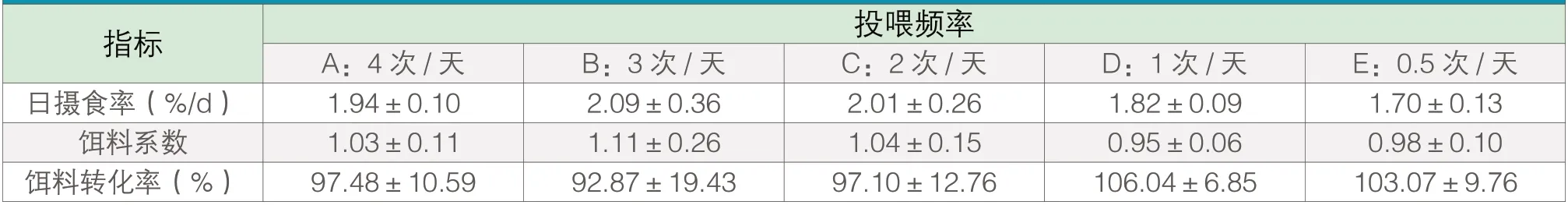

由表2可知,B组日摄食率最高为2.09%,其次为C组2.01%,E组最低为1.70%。D组饵料系数最低为0.95,相应饵料转化率为106.04%;B组饵料系数最高为1.11,饵料转化率92.87%。

表2 不同投喂频率下虎龙杂交斑摄食对比

3.不同投喂频率下虎龙杂交斑血液生化指标对比

由表 3可知,C组总胆固醇、尿素氮含量最低,分别为1.94mmol/L、1 9 1.6 8 m m o l/L;A 组总胆固醇、尿素氮含量最高,分别为2.18mmol/L、280.61mmol/L。C组碱性磷酸酶最高(7.8 3 金氏单位/100mL),其次为D组(7.22金氏单位/100mL),E组最低(6.35金氏单位/100mL)。A组葡萄糖、过氧化氢酶含量最高,E组葡萄糖、过氧化氢酶含量最低。

表3 不同投喂频率下虎龙杂交斑生化指标对比

结论与建议

投喂频率对鱼类的生存和生长有着重要的影响,适当增加投喂频率有助于鱼类的生长,但过高则会使其摄入的营养物质过多,无法及时消化,加剧能量消耗,降低饲料的消化吸收率,导致生长减缓或受到抑制。本试验结果显示每天投喂1~3次的虎龙杂交斑生长较好,低频组各项生长指标均较低,高频组则肥满度下降,说明过高或过低的投喂频率不利于鱼苗的生长。本试验还发现,每天投喂1次组虽然日摄食率不高,但饵料系数最低,饵料转化率也最高,说明适量的投喂频率可获得较低的饵料系数和较高的饵料转化率,从而获得更大的效益。

鱼类血液承担着体内运输、防御、免疫、体液调节、维持内环境稳定的功能。每天投喂4次组的虎龙杂交斑血糖水平和尿素氮含量最高,表明本组试验鱼代谢强度较大,与试验过程中观察到的鱼苗活动较剧烈的现象相符。过氧化氢酶和碱性磷酸酶是反映肝肾情况最敏感的酶学指标,常用于判断肝肾损坏与否,本试验中每天投喂2次组的虎龙杂交斑过氧化氢酶和碱性磷酸酶含量均处于较高的状态,说明机体抗氧化防御启动良好。

综合本试验结果,我们预测在工厂化循环水条件下,每天投喂1~2次更有利于规格10cm左右虎龙杂交斑苗的生长和存活,所获得的效益也较高,但也需要根据虎龙杂交斑摄食状况进行适度调整。