重构想象:智能手机使用与社会文化重构

——云南M村的传媒人类学研究

李联廉 王明东

(楚雄师范学院,云南 楚雄 675000;云南民族大学,云南 昆明 650500)

新时代智能手机迅猛发展,深刻影响着现代社会发展进程。 “在全球森林中,人们用智能手机定位来防止自己的迷失。”[1]智能手机已不仅仅是一种通信工具,更是一种智慧的日常生活方式,如今没有一个国家比中国这个世界上第一“手机大国”更能体现这一点。从古罗马政治家用来信息交换的“莎草纸信”到宗教改革、法国大革命期间印制的宣传“小册子”;[2]从报刊、广电等传统媒介到智能手机为代表的“新媒体”——“传播”到“互播”转向。[3]面对“灵活多变”“万千变相”的传媒世界,超越传媒的“异”文化成为以日常生活经验为考察对象的人类学研究新领域[4],成为人类学新兴的交叉学科。[5]由于“新传媒环境改变了传统传媒所提供的可能性,传播从原来的垂直传播变为水平方向传播”,[6]传播方式改变必然引发乡村日常生活变革,乡村媒介研究转向新媒介使用及其意义,村民通过智能手机信息互动呈现并创造自己的社会文化网络成为当前乡村研究热点。

谈及传媒发展及其社会后果,大家往往立刻想到“数字鸿沟”(Digital Divide),数字鸿沟到世纪之交成为全球话语,直到今天仍然有影响。[7]数字鸿沟的基本假设是“信息拥有者”与“信息无产者”之间的对立,对此笔者不敢苟同。西方理论观点可以管中窥豹,但是研究想要取得突破,必须“把研究置于本土化实践中进行深入细化考察”。[8]当前地处祖国西南边疆的偏远山区民族村村民使用智能手机已普及。①更重要的是,通过这个场景让笔者第一次意识到,人们日常生活中爱恨情仇、酸甜苦辣都在使用智能手机当中呈现。因此,不能把“数字鸿沟”简单理解为“信息分层”,[9]更不能把“数字鸿沟”理解成为两极预设。当前数字鸿沟主要体现在特定社会背景下媒介使用效能。具体而言,智能手机对乡村日常生活的意义不仅仅是人们用智能手机做什么,更重要是智能手机使用与村民日常生活各要素之间关联与互动,以具体自然社会生态为背景,族群观念为出发点,由此产生意义再生产。

传媒人类学研究超越传媒本身异文化和传媒延伸的社会文化现象,“人们对相关传媒的历史语境、民族志式以及信息技术的使用和理解构成传媒人类学”。[10]传媒人类学要素:什么媒体?如何获得?如何使用?使用差异?为什么使用?使用后产生的影响?②笔者研究围绕传媒人类学基本要素展开,对云南省楚雄彝族自治州民族乡村——南华县M村③村民智能手机使用及其意义作为具体研究对象,采用参与观察和半结构式访谈的民族志方法,结合电话、微信访谈等方法作为正式调查补充,深描M村日常生活智能手机使用图式。笔者近年来陆续在M村进行田野调查,在获取较为充实的调查资料的基础上,把智能手机使用作为日常生活实践,考察M村村民们智能手机使用的偏好、文化表达和社会属性差异,并探讨村民智能手机使用与社会文化重构,试图提供一个中国本土化的研究案例,由此为我们理解民族交往交流交融架起沟通桥梁。

一、日常生活中智能手机使用图式

(一)智能手机普及过程及其动因

1.智能手机普及过程:以传统人际传播到新媒体传播

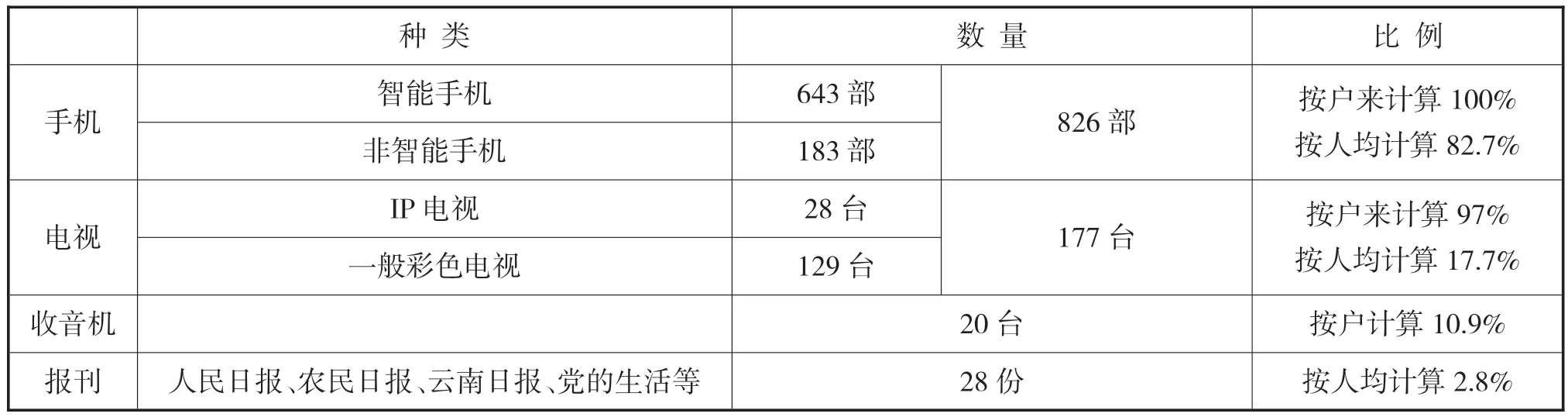

M村村民早期主要以传统物质媒介为主传播形态,“口述”“图物”作为M村民日常生活中人与人之间主要传播方式。口述最具代表性的是当地流传的《梅葛》传唱,“图物”包括结绳、画图、草标等。以“口述”和“图物”为主要代表的人际传播方式反映出当时的社会形态和人际互动需求。随着M村经济社会“跨越式”发展,当地媒介形态也产生了“直过式”的演变,大众传媒形态发展经历广播、电影、电视到智能手机等发展阶段。人类文明进入智能传媒文明时代,“社会是根据它所使用的通讯形式来建构的”[11]。从手机更新升级来看,至少经过“大哥大”、寻呼机、小灵通、手机到智能手机等阶段,媒介的升级换代以惊人的速度发展。中国拥有世界上最大手机用户数,手机市场使信息中下层成为一个至关重要的消费群体。[12]近年来,手机是该村使用最多的媒体,全村使用手机的人数是826人,按人均计算,手机拥有率高达82.7%,按户计算100%;智能手机成为“热门货”,全村使用智能手机的人数是673人,占总人口的百分比为65.08%,如表1所示:

表1 2021年M村村民媒体使用状况表

2.智能手机普及动因:政府引导、市场化推进与需求满足的契合

边疆民族乡村物质生活条件有较大改善同时,当地农民追求更高层次精神文化,精神追求呈现多元化。如今智能手机面向普通大众,进入M村村民日常生活已形成一股不可阻挡的潮流,成为当地文化变迁最具标志性意义的事件。智能手机在M村普及率极高,说明智能手机的功能形态与当地生产力发展水平和社会经济结构需相适应,“观念意识等上层建筑归根结底都以这一时代的社会经济结构为基础,并以之相适应”。[13]事实上,智能手机在一个时期崛起至少有三个动因:其一,党的政策导向,政府为主导的传播赋权推动力,电信企业市场化技术扩散推进;其二,智能手机具有多向传播特征,能满足当地农民的精神文化多元需求;其三,用户具备使用智能手机的经济基础。随着我国政府以利民政策和市场化的竞争逻辑的推进,瓦解了20世纪90年代手机使用“精英模式”,使移动通讯快速转向“平民模式”。不论性别、年龄,不论社会权力地位,只要有“手”,拿一部“手机”在手里没什么奇怪,新媒介不再是少数群体的“专利”,而是服务于普通大众。

(二)智能手机使用偏好及其文化书写

1.智能手机使用程度及其偏好:以通讯社交类为主

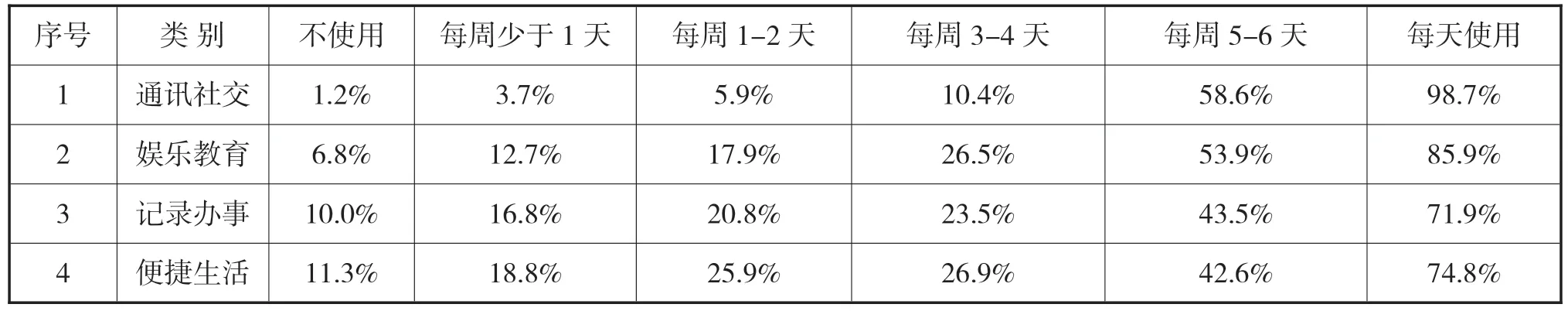

一部智能手机具有的功能体现在日常生活的方方面面。笔者以华为P9智能手机为例,其应用市场APP分游戏类、购物比价类、语音娱乐等16大类及上千子分类。目前,M村总人口988人中643人在使用智能手机,村里65%以上人口持有智能手机,其中,中青年占比76%以上。从职业划分,M村共有302人在外周期性打工,智能手机的使用率98%,有102人从事买卖生意,智能手机使用率100%,公职人员人数18人,智能手机使用率100%,其他村里500多务农人口,智能手机使用率约60%。④从智能APP分类的视角,M村民接触最多的智能手机类型主要分为:社交互动类、娱乐教育类、记录办事功能类和生活实用工具类。总得来说,M村民最喜欢通讯工具社交服务类,每周M村村民使用智能手机主要APP类天数及程度如下表:

表2 2021年M村村民使用智能手机APP类及使用频次

2.智能手机使用及其文化书写:自我与族群、国家勾连

当前智能手机成为村民文化书写的载体。M村村民使用手机微信的频次最高,微信正在成为一种智慧生活方式,微信+连接日常生活方方面面。2017年9月8日,笔者以彝族身份加入“M GanWoGai”的微信群。当群主LQF创建该群时村里都积极响应,群内大多是对民族文化感兴趣的中青年人。LQF是一个民族文化的爱好者,最近几年与他往来中笔者看到他从一个腼腆的青年转变为乐观健谈的民族文化传承者,这个转变与智能手机使用有关。为什么要创建这个群,LQF简单一句话表达他创立这个群的一个初衷:“对自己民族文化感兴趣、热爱,并希望以此与大家分享”。⑤虽说群里成员有着不同的职业,但是从群里的话题和内容来看,群里经常分享民族文化方面的内容,群主发在群里的一条信息:“我们村民族文化的传承主要靠大家。”⑥笔者调查得知,M村民建立和使用的微信群包括家庭、家族、村委会、兴趣和产业等类型。笔者与201村民加为微信好友,他们大多数在微信朋友圈表达日常生活状态,表达的内容具有想象自我的特征。M村独特自然地域和祖祖辈辈传承下来的民族文化是创建群的基础。借助智能手机社交平台不同于传统文化流动空间,人们可以对现实生活情境空间进行延伸表达,同时,他们又渴望超越现实时空想象成为理想的文化情境。事实上,共有的地缘、族缘、血缘等传统的与生俱来的文化网络似乎在智能手机里呈现出一种新表达可能性,本质上是一种基于特定自然人文亲缘文化逻辑下文化书写和表达的过程,这个过程“个体与族群和国家勾连”。

(三)接触智能手机文本类型及其解读方式

1.接触智能手机文本类型:新闻和社交类

智能手机具有超链接的文本呈现方式,让大众可以自主选择文本,对文本进行移动式解读,呈现出不同文本的“流动”形态。本研究按照新闻和社交两种文本类型来阐释M村村民如何接收智能手机节目信息及其进行文本解读。两种文本类型的确定是基于以下几点原因:第一,M村村民接触最多的APP类型是新闻和社交类;第二,新闻和社交反映现实世界真实性的不同世界观,也带来不同用户体验和使用感受。此外,文本涉及权力的问题,用户选择和接触智能手机的内容节目与文本权力有关。霍尔提出“首选阅读”概念强调了文本的权力,具有政治意识形态烙印的文本内容和节目限制了用户对其解读意义和边界,使其自身制度化。[14]事实上,智能手机用户也是文本类型的创造者,用户使用智能手机信息互动还可以再创造文本。

2.智能手机解读方式:参与式、认同式和批判式

参阅利胡·卡茨(ElihuKatz)对媒介受众的研究,笔者归纳以下参与式、认同式和批评式三种节目文化解读和互动的方式:一是参与式,参与式解读是通过谈话、交流、互动等行为方式,从个体文化解读逐步扩散到家庭、社会和国家更大范围的文化现象。M村村民如何把节目文本内容与日常生活经验、文化传统结合,主要参照对象包括地方社会发展状况、身边的人事、过去事件等;二是认同式,通过智能手机的自我书写和文化表达,从中观察到不同层级认同,通过日常生活方式对照回应智能手机节目文本为受众行为提供示范,智能手机中获得关于民族身份的某种象征物与他们日常生活具体对比,寻找差异和同一性,以巩固族群意识;三是批评式,批判式解读是对智能手机节目文本内容相关否定评价,与之关联的是商业的、道德的、意识形态的等各因素,“批判式解读是把节目内容当作美学与商业方面的各种限制性因素所主宰的文类或者叙事进行讨论”。[15]

(四)智能手机使用的社会属性差异

1.分层结构:“精英引领”到“大众普及”

手机是经济社会地位高的人群特权吗?这个问题如果在20世纪90年中期在M村提问,他们回答都是肯定的。LCS回忆:“村民把手机称为‘大哥大’,他们对手机特别好奇,不理解两部手机终端超越时空远距离隔着空气也能通话,此外手机价格特别贵,手机显然超出了我们可以费用承担的范围,城市很有权势之士才使用手机。”⑦但是,他们心里却幻想着自己有手机的生活。村里做松茸买卖生意的LLR:“我刚开始做松茸生意时每天从县城到M村的山头收购松茸,每次往返5—7个小时。一天内不同时间段松茸收购的价格不一样。随时掌握松茸价格的变动对他们尤为重要。“那时我多么渴望拥有一部手机,打一个电话就掌握价格动态。”⑧事实上,当时手机使用基本限制在高收入、高学历、高社会地位的人群中。因此,M村村民对于“大哥大”手机也只能是想象,使用手机遥不可及。然而需要指出的是,智能手机使用模式的社会经济分化并不是一成不变的现象。 “在十多年前,我们连做梦不敢想象自己能拥有手机,如今梦想变成现实,这种变化超出我们想象。”⑨随着技术扩散到一定阶段,智能手机使用的阶层分化也会逐渐减弱或消失。M村村民对智能手机曾经是想象中的“大哥大”,而如今“想象”转变成为现实——大众普遍化“山寨机”⑩。

2.年龄分组:中青年为主到所有年龄扩散

智能手机刚进入M村的初始阶段,用户基本上都是村干部、经商者等精英群体,这与“无线技术最初的市场运作是为了吸引商界成年人士”[16]基本一致。但是,随着社会进步智能手机吸引不同年龄段的用户,“中青年”仍然是智能手机最为频繁的使用者。从年龄段来看,在M村主要集中在20—50岁年龄组,占使用智能手机的90.2%,20岁以下占4.5%,50岁以上占5.3%。当前在M村智能手机普及增长率最高的群体为青少年。布朗斯顿对媒介技术研究体现了传统与现代的对立,家庭代际的结构差异影响媒介使用,年轻人更容易接受新技术,而老年人则总是与年轻人对立出现。[17]M村村民家庭基本符合遵循这样一种媒介技术使用规则。值得留意的是,M村村民对智能手机作为媒介技术采纳使用,除了个人家庭生活的需求决定外,还为了“面子”。也就是说,年龄越大越传统,不采纳新技术就意味着传统的观点是不成立的。摩尔斯研究认为,使用技术与身份认同勾连,认为晚辈采纳和使用技术是为了表达个人身份,而长辈不愿意采纳新技术是因为会破坏传统。[18]事实上,M村有的长辈使用智能手机是为了获得某种身份的认同或“面子”需求。

3.使用性别差异:从男性到女性智能手机再到性别模糊

性别差异反映在智能手机使用上,在M村通常男性优先获得使用智能手机的权力。女性传统上是被压迫的“第二性”,农村地区更是如此。[19]起初,在M村智能手机使用基本上只在男性之间扩散,但是当前智能手机使用在女性中扩散的水平显著提高。就此,有的学者专题研究跨国女工的社交媒体使用对文化适应产生的影响。[20]调查数据显示,M男性使用智能手机的比例更高,2016至2021年云山男性智能手机用户显著高于女性,但是5年间女性用户增长比例高于男性,越来越接近男性用户,如下表:

表3 2016—2021M村民智能手机使用的性别差异(不同性别的用百分比)

M村村民使用智能手机性别差异特征包括对智能手机使用态度、选择的型号、铃声等。智能手机在不同的使用者手中具有鲜明的“男性智能手机”和“女性智能手机”特征。“男性智能手机”使用上显露出具有更加积极主动和功能需求多元,使用程度高,家庭外更广泛使用偏好,对媒介权力关注度高的特征;而“女性智能手机”使用则表露出“被动”使用、使用单一、家庭内使用等特征,但是随着时代发展,这种性别差异逐年模糊。

二、日常智能手机使用影响下的社会文化重构

(一)智能手机使用与文化网络空间互动及意义生产

1.智能手机使用与文化网络空间互动

吉登斯认为“前现代文化中的信任和风险环境分为亲缘关系、作为地点的地域化社区、宗教宇宙观、传统等四个方面”,[21]吉登斯关于现代性论述对探讨智能手机在创造空间生产中具有启发意义。人们在日常生活中随时随地跨空间使用智能手机进行沟通。智能手机融入当地村民的日常生活,人们的日常生活与智能手机使用行为裹挟在一起。经笔者分析,归纳出M村村民社会文化至少包括宗族、仪式、个人和公共四个文化网络空间。智能手机是M村村民“四个”文化网络空间的节点,具有牵线搭桥的作用。智能手机成为宗族文化网络空间“纽带桥梁——沟通者”,以前当一个家庭遇事需要告知宗族成员会以“串门”的方式进行,“自从有了手机以后,大家更倾向相互打电话沟通,或者在微信群里通知”⑪;仪式文化网络“记录见证——分享者”,在M村村民观念中,进新房不仅仅意味着一个家庭换了新房,更重要的要把旧房子的神灵一起迁移到新房子中,还举行隆重的祭祀山神、天神和地神的仪式。“当前智能手机使用参与整个仪式之中,他们拿出智能手机拍照或录像,不少村民把视图发在微信朋友圈分享”⑫;个人成为文化网络空间“家庭成员——记录者”,村里每个家庭至少一部智能手机,是家庭信息获取渠道之一,“我们每天都会使用智能手机,晚上使用的最多,看视频发朋友圈很晚才睡觉”⑬;公共文化网络空间的“参与介入——助手”,村里的妇女委员LXL建了一个村妇女微信群,该群主要传达上级妇联的通知信息,进行信息沟通和互动,了解村妇女的生活动态。⑭这几类M村文化网络空间的基本组成部分是相互重合相互交叉的关系。

2.智能手机使用与文化网络空间意义生产

空间是人类生存最基本的维度,智能手机使用让“讯息从物体的物理运动中分离出来,而且它使传播能动的控制物理过程”,[22]进而形塑新“缺场”的“在场”空间结构,建构着新的文化网络空间。随着智能手机在M村的普及,智能手机本身就成为乡村文化网络中的构成部分。不仅如此,智能手机还是M村民文化网络中社会关系及其意义的建构者。用户通过智能手机视频通话,赋予空间超越的维度。M村不少中老年生活空间就在方圆几里的村庄,在他们传统的观念中,山的那边还是山,但如今他们通过智能手机接触生活在另一空间的人文风景,获得“缺场景物”这一抽象的空间意义。人们只要通过智能手机就能感知世界万物,正如“天涯在比邻”的普遍感受。LSY是村里的一名草医,经常山上采药,在紧急情况下他通过微信视频给村民看病。⑮这里智能手机赋予草医天涯“在此”的意义,天涯“若”比邻转变成为在“此”邻。与当地乡村生活的场域和形态不同,智能手机不断塑造着与另一端虚拟“同在”感,大众可以想象自己“在场”。2019年庆祝中华人民共和国成立70周年,部分村民通过智能手机直播平台观看天安门国庆阅兵现场。面对这场国家仪式,智能手机直播的参与,把边疆少数民族乡村人民和国家整体连接在一起。显然,智能手机在这个活动中制造出了人们实现民族国家认同的在场的网络空间。不仅于此,村民在观看直播的过程中,通常把智能手机中呈现的视图、文化以及场景与自我现实生活体验连接起来。事实上,智能手机使用影响下“缺场”的“在场”想象是一种社会关系网络的重构,存在于特定的文化网络空间的人们能动与其空间里的各要素整合与再创造,最终塑造成为属于自己的需求空间。这其中,有真实原有关系的延伸,也有新增的社会关系,具体分别从宗族、仪式、个人和公共等不同层面体现。

(二)智能手机作为象征资本对乡村权力结构意义

1.智能手机的权力表征作为党的宣传重要阵地之一

从国家层面,智能手机是国家政治权力施于个体的媒介工具;从个人层面来看,智能手机可作为个体反抗的工具和手段,发挥双重斗争作用。因此,智能手机可以理解为多种因素决定的复杂权力关系网络。丹尼斯·朗认为权力包括武力、操作、说服和权威四种形式,其中说服是思想控制的同义词,而智能手机具有“思想控制”功能。[23]属于意识形态性质的传播媒介。智能手机作为党宣传的重要阵地之一,从诞生之日就被赋予权力隐喻。智能手机微信的使用,本初只是人们交流的信息平台,如今几乎所有党和政府部门都开通了微信公众号,把党的思想和方针政策通过公众号传播延伸到人民群众中。从这个意义上,智能手机不仅仅是通讯、娱乐工具,更是人们获取新闻资讯,了解国家发展动态的窗口。用户每天都会花费时间关注官方公众号,有的村民还转发官方公众号里的新闻。LCS自从购买了智能手机之后,学会使用智能手机看新闻。当笔者以聊天的方式问及使用智能手机有什么好处?为什么喜欢在智能手机看新闻时,他的回答很实在——方便快捷,他还表示:每天都会通过智能手机浏览各种新闻,笔者追问“每天看新闻联播不会厌烦吗?”他的回答:“听党话,跟党走”。⑯这种回答流露出受访者感受到国家意志的存在,以及他对国家意识形态宣传肯定的反馈,通过智能手机建构“国家”与“自我”的权力文化网络。

2.智能手机作为象征资本对乡村权力结构意义

与物质资源不同,智能手机作为象征性符号是可塑造的,它能保持其内在能力,包括动员、激励以及强制的力量。[24]象征资本是皮埃尔·布迪厄在探讨社会声望与特殊知识的时候提出的一个概念,其来源要素包括:一是文化资本——教育、学术知识等;二是经济资本——财产、金钱等;三是社会资本——社会关系网络、社会地位、符号文化等。[25]智能手机“象征资本”获得后,它会发生不同层面的作用。在M村,从智能手机使用普及过程来看,最先购买使用智能手机的多数是村里的“精英”。同时,村干部或者村里扶贫干部通过智能手机的使用进一步巩固话语权和威望,如,以他们为群众建立的微信群——“M村委会群”,村妇女主任建立的“妇女爱心微信群”。这种建构发生在基层组织,同时也会发生在家族内部或族外部,从而建构乡村权力的文化网络。LCZ是居乐村民小组三代人家庭中长者,也是村里为数不多会讲《梅葛》的老年人之一,他还会唱彝族民间小调。他曾经是火塘边的最重要的主角,但是,在以当前智能手机为中心的文化网络里,LCZ逐渐成为一个默默的旁观者。⑰可见,智能手机使用对M村传统家族权力结构产生影响,智能手机作为权力象征资本发挥作用。M村村民使用智能手机带来了一种“象征资本”建构或使原有权力系统的实现有效“转移”,围绕着智能手机乡村的权力系统进行重构并获得秩序。此外,象征资本这一作用还体现在智能手机拥有及其档次、套餐使用和节目内容接触、解读和选择等方面。事实上,智能手机使用的每一个环节都会体现出“象征资本”存在的价值。

(三)智能手机使用与民族意识呈现和认同建构

1.智能手机使用与民族国家意识呈现

日常生活中社会事件或社会事实是认同产生的根基。“认同(Identity)是人们意义(Meaning)与经验的来源”[26],认同是行动者自身的意义来源,也是自身通过个体化过程建构起来的。智能手机与认同的研究必须置于特定的具体的自然地理环境与社会人文历史情境中。智能手机作为人们日常生活中交流互动的工具,成为社会交往的“润滑剂”。大多数M村青年外出打工,智能手机让他们的联系更加频繁。通过智能手机建立微信圈,增强族内交流,表达人情关怀。村民LSF一家除妻子在老家照看2岁多孙子外,其他家庭成员都在外打工,他们休闲时经常微信视频通话,还建立家庭微信群,群里经常分享涉及日常生活实用信息进行分享,他们有时还会打开抖音或者快手观看信息。”⑱LSF智能手机使用在M村具有代表性,M村民在社交平台上交流围绕着家庭、宗族的日常生活展开。对于身处异地的村民来说,这种来自家乡的、宗族的问候,让他们感受到亲情温暖,有助于增强家族凝聚力和民族认同。

村民中有用户凭借自己的社会资源和阅历背景,主动分享互动信息成为村里信息生产的“意见领袖”。村民们互加微信好友,不仅加入多个微信群,还创立多个微信群。LAR微信好友204个,加入了“M村村务群”“彝族快乐大家庭”等10个微信群,他创建了包括“阿表妹直播群”等4个群,通过智能手机中微信互动关系发现,他@使用最多,发起的话题最多,是群中的主要的信息互动生产者,在其中充当了“意见领袖”的角色。他在群也是活跃分子,只要了解到彝族相关的历史文化信息,他就转发在群里,成为民族文化的代言人。他在群里转发了一条《跟我学彝语》的信息,还在群里留言:“群成员谁认识古彝文字?”⑲LAR作为在群里交流的意见领袖,他关于民族文化信息话题讨论具有权威性,激发群成员民族意识。事实上,通过智能手机及时性的日常休闲交流互动实践对于M村村民离散的个人或者群体来说是非常重要的互动方式,这使他们回到成长经历过的熟悉的社会场景中来。智能手机用户特别是活跃分子,他们的微信朋友圈或微信群经常分享关于民族特色的礼俗仪式、节庆传统、民族服饰等文化,有效促进了村民对民族文化的认同,同时强化了国家认同。

2.智能手机使用与民族国家认同建构

M村民智能手机使用信息沟通分享建构起了民族国家认同。费孝通先生提出了民族存在的两种状态——“自在的民族实体”和“自觉的民族实体”,“自在”到“自觉”最显著的区别在于前者中民族成员并未意识到本民族存在的状态,后者意识到了。[27]在M村村民智能手机使用信息互动过程中可以发现民族身份从“自在”到“自觉”这种过渡。从M村李氏家族微信群成员来讲,这个群不仅仅是为了交流信息互动空间,而是已经确认民族身份的重要空间。随着民族自觉认知,为了呈现本民族的特征,在差异化表征过程中,文化符号等成为了他们的选择。族群是族谱的表现形式,族谱体现族群观念,在族群认同中发挥作用。网络社会流动空间对族群成员凝聚,网络社会的认同重构。[28]智能手机使用凝聚着根源于血缘、族群联结的宗族成员感情和传承本民族文化的民族情感,通过“在场”或“缺场”想象自我身份认同过程中呈现出对族群的归属感和对民族国家的认同感。

对宗族文化历史的集体记忆和合理解释中确立了族群身份认同和民族国家认同。M村李氏家族微信群中,群成员LSD分享了一篇文章:《古彝文的规范统一与彝民族认同》,群里成员讨论:“如今输入法技术足以实现彝文规范统一,关键是彝族精英的推动,古彝文的规范统一是彝民族认同的重要桥梁,此文甚好,说出了全体彝人的心声”。这段有关彝族语言与民族认同的信息,通过交流分享成为群成员关于自己祖先语言使用的集体记忆。这种记忆与自我想象和民族国家想象相关联在一起,唤起群成员关于民族身份认同的共同体想象。对本民族身份认同有助于民族内聚力的加强,成为了民族国家认同的基础。通过对M村民使用智能手机微信及其朋友圈动态观察发现,绝大多数的原创内容都与民族文化密切关联。他们大多数基于对民族文化的认同,自己参与的、所思所想的民族文化活动场景、符号、仪式等内容在朋友圈分享。由此可见,M村村民对智能手机认知展现出族群概念和共同想象,智能手机不仅是简单的交往交流的工具,更是超越地域时空建构族群想象的可能性,“身份想象重新地方化”。[29]即使在偏远的边疆少数民族地区,人们借助智能手机维系族群文化的认同,这种方式不同于民族通过迁徙等方式获得对社会生活想象,也表现出智能手机的使用建构了民族国家认同。

三、结 语

笔者从特定社会场景下智能手机使用者意愿出发,延展到文化、权力、国家、族群、认同等更宏大视野中进行研究,把智能手机使用回归到关于社会文化重构想象的讨论中。笔者尝试证明,要全面系统了解新时代中国社会文化现象,必须要在特定的时空范围,选取某个具有典型的村寨作为田野点。“现代文化的健康和活力来源于个体差异间的有意义的互动”,[30]从地域、群体和个体差异的社会背景出发,具体到M村村民使用智能手机及其意义研究。从信息分层角度,M村村民智能手机用户代表着我国西南边疆少数民族乡村“新生代农民工阶层”。笔者重点探讨了“这个特殊群体的智能手机使用逻辑——如何使用及其意义”的问题,概括出了智能手机使用图景和日常生活重构的总体概念框架。

研究表明,近年来,智能手机从村民过去想象中的“大哥大”转变成为现实中“必需品”,M村村民与外界信息接触及其互动方式发生变革。由此,传统偏远的西南边疆少数民族乡村自然而然地与更高效便捷的智能手机裹挟其中,他们不仅能够看到世界各地区人们在观看的新闻,而且以此也能互动交流信息,由此对他们思想和行为产生了日益深远的影响。智能手机使用是日常生活中选择、改造、再生产的过程和结果,也是村民获得外界信息和热点聚焦共同经验的来源。智能手机超越时空边界与外界保持沟通互动,从而影响身份、民族和国家认同。M村村民智能手机使用过程中,村民们不仅成为传媒的参与者,更是成为乡村社会变迁的建构者,在日常生活中不知不觉建构具有地方特色乡村文化网络的共同体。由此,当今信息时代,我们可以想象智能手机的大众传播在日常生活重构当中的力量。

“现代技术本质基于建构之中”,[31]现代技术的最新成果——智能手机使用改变了我们与传统的社会关系,赋予超越现实的诸多文化想象空间。智能手机的使用建构起全新的流动空间和有限的时间,在这个高度融合的时空中,人们可以超越现实时空限制,可以自我呈现和文化表达,并在特定文化网络中建构理想的自我和想象的文化情境。通过智能手机建构的民族身份认同,对民族身份认同和民族国家认同的建构提供有益的补充。

注释:

①⑦⑯引自2020年5月3日访谈日志。M村里老支书LCS,1998年村里第一个手机购买者,如今他60多岁的他能较为熟练使用智能手机,由此可以想象村里的中青年人使用智能手机的程度。(参照学术规范的要求,本文使用的人名英文大写字母代码,如LCS表示)。

②2017年9月18日本论文开题会上,云南大学何明教授提出了传媒人类学基本要素,笔者由此受启发。

③M村地处祖国西南边疆“滇中地带”,是一个典型边疆民族乡村,村里主要居民为彝族,彝语为日常交际语言。当前智能手机不同程度渗入到了M村村民的日常生活。笔者选择M村作为田野点,主要基于以下原因:一是M村特殊的地理区位属于典型的西南边疆少数民族乡村;M村地处山区,至今保留本民族语言和传统民族文化,民族文化较为丰富,村里日常用彝语交流;二是现代化进程中M村逐步实现了智能手机使用日常化,M村文化变迁节奏加速呈现新特征;三是该村使用智能手机较为普遍,新时期智能手机在该村产生一定的影响,对乡村的生产生活产生的影响已经超出我们的想象;四是把田野点聚焦在具体乡村社区,通过鲜活案例,有助于课题研究深入,M村符合本论文研究主题和选择的标准。

④以上数据来源田野调查后整理计算统计。为了解M村民智能手机使用及其偏好,近年来笔者采用访谈、观察,加为微信好友在线观察与互动方式,完成对M村委会300多名智能手机使用者进行了半结构式访谈和重点观察。

⑤引自2018年10月12日访谈日志。LQF,男,46岁,民族文化爱好者,文艺表演。

⑥引自2019年7月16日“M Gan Wo Gai”微信群。M Gan Wo Gai彝语注音意味“一起玩”。

⑧引自2019年5月9日访谈日志。LLR,男,49岁,村里松茸的商人。

⑨⑫引自2021年5月3日访谈日志。LFX,男,46岁,务农,打工。

⑩这里“山寨机”比喻智能手机大众化使用,智能手机不再是上层群体的“专属”。

⑪引自2018年7月5日访谈日志。LCD,男,49岁,务农,从事土特产买卖。

⑬引自2019年3月8日访谈日志。LSF,男,35岁,打工。

⑭引自2018年12月3日访谈日志。LXL,36岁,女,M村妇女干部。

⑮引自2020年7月3日田野日志。LSY,男,54岁,民间草医。

⑰引自2020年9月2日访田野日志。LCZ,男,64岁 居乐村村民,毕摩。

⑱引自2019年8月3日田野日志。LFS,男,52岁,云台村村民。

⑲引自2021年12月4日田野日志和LAR的微信。LAR,38岁,男,民族文化工作者。