“辽宁本”真伪的史料学考辨

邓澧雨 成臻铭

(吉首大学,湖南 吉首 416000)

“辽宁本”是指辽宁档案馆所藏《明太祖实录》残件①,它多处提及“土司长”“土司官”“土司首领”等名称。类似名称,对于澄清“土司”一词最早出现的时间具有重要的学术参考价值。正因为此,从土司研究角度来看,解决“辽宁本”的史源与真实性问题,变得十分必要。虽然从20世纪80年代开始,一些学者陆续对“辽宁本”展开研究,但其结论未能一致。刘玉歧、潘国华将残件整理后②,认为其可能出自建文朝所修《明太祖实录》的抄写本[1];黄秀颜以当代传世国立北平图书馆所藏《明实录》③为依据,认定“辽宁本”是入清以后的抄写本[2];周中梁则在此基础上,认为该稿本是清末民国初从清初满文的翻译本中回译出来的译本[3];丁亮、张会会认为,“辽宁本”代表了《明太祖实录》初修稿的基本面貌,具有极高的史料价值和文物价值[4]。针对上述学术分歧,笔者拟从本证信息出发,从史料来源、史料抄录和史料编纂三个方面揭示该残件的原始性和真实性,以求教于相关专家学者。

一、“辽宁本”所蕴含的多元史料

“辽宁本”所载内容起自明洪武二十五年(1392年)正月初一,止于同年六月十三,包括皇帝旨谕、重大事件、各部政令等史料。将之与“红格本”进行对比后,笔者发现,“辽宁本”不仅抄录未及“红格本”规范,而且语言风格各异,编修品质明显偏低。有鉴于此,有必要从《明太祖实录》稿本的编修与质量、备藏与流出、所援用的史料类型等方面入手,对“辽宁本”进行初步探究,以辩真伪。

(一)稿本的编修与质量

据《明史》所载:“史官,掌修国史。凡天文、地理、宗潢、礼乐、兵刑诸大政,及诏敕、书檄,批答王言,皆籍而记之,以备实录。”[5]这表明,明朝修国史所需史料的积累主要有赖于史官对国家日常大小庶务的记录。《明太祖实录》历经三次编修,其编修官职设置、人员也不尽相同。“……至建文元年正月始大开局修《太祖实录》,时总裁为礼部侍郎董伦、王景彰,……而监修者,则未之闻。至洪武三十五年七月,实建文四年也,文皇新即位,……本年十二月始命重修,其时监修者为曹国公李景隆、忠诚伯茹瑺。……永乐九年,又以景隆、瑺等心术不正,编辑不精,改命姚广孝、夏原吉为监修。……此国初未定例也。”[6]可见这三次编修分别为:建文元年(1399年),董伦等初修;建文四年(1402年)十二月,朱棣以建文初修《明太祖实录》“遗逸既多,兼有失实”[7]命李景隆等重修之;永乐九年(1411年)朱棣又以李景隆、茹瑺等“心术不正、编辑不精”而改命姚广孝、夏元吉为编修官复修实录。

作为明朝的第一位皇帝,朱元璋在位31年之久。建文帝初登帝位,面对积案盈箱的洪武朝史料,仅用三年即完成《明太祖实录》的修纂,因而存在“遗逸既多,兼有失实”应属事实。朱棣重修实录固然带有政治目的,但实录史料的资取有其规定的范围,修成质量也取决于众史官平日对史料的收集、编纂及具体编修水平。故朱棣重修实录时,出于包括政治因素在内的多方面原因,不仅调换了主要编修人员,而且还在总裁、副总裁、纂修等官员的基础上增设了监修官,旨在解决短时间内修成的《明太祖实录》所存在的遗漏、编辑不精、编修质量不高等问题。

(二)稿本的备藏与流出

明朝中后期曾受职方主事、且谙悉掌故的郑晓,对明实录稿本的处理情况作过如下记述:“修实录、史志,诸书充总裁官。实录成,呈上,焚其草。……进书若漏洩、稽绥、遗失、妄误,皆有罚”[8]。这是说,实录编成之后呈进给皇帝,待皇帝允准定稿后集中焚毁稿本,否则将受到惩罚。这样的处理办法其实是有迹可循的,其在唐宋年间编修实录时就已成定例。据《万历野获编》中记载:“实录不甚经见,唯唐顺宗则韩昌黎所草,故至今传世,然亦不甚详,至宋则备甚矣。《神宗实录》,初为黄鲁直、张文潜辈所修,至绍圣而章、蔡辈改之,尽收原稿入内,……后赖梁师成从秘府传出,始行人间。……本朝《太祖实录》修于建文中,王景等为总裁。后文皇靖难,再命曹国公李景隆监修,而总裁则解缙,尽焚旧草。……然前两番所修,则不及见矣。”[9]这表明,由于宋朝《神宗实录》在经历过重新修订后,其尽收内宫的正本与稿本出现流入民间的情况,因而,明初为了避免出现同样的情况,便对实录实行了“焚其草”的处理办法。不过,《万历野获编》中未说明建文时期所修《明太祖实录》最终如何处理,只言“然前两番所修,则不及见矣”。查阅明朝史料,有关建文朝所修实录的记载寥寥无几。谈迁在《国榷》中说道,“(建文三年)十二月乙卯朔《太祖高皇帝实录》成”[10];官修史书《明史·恭闵帝》仅记录,“(建文三年)十二月……《太祖实录》成”[11],它不仅未提及《国榷》所载的具体成书日期,而且也没有说明实录的编成规模,更无实录编成后相关呈进、焚烧仪式及升赏记录。也就是说,明朝虽然沿用了宋朝“实录成、焚其草”的惯例,但建文朝初修《明太祖实录》时却无相关焚毁记载,加之实录修成时正逢“靖难”④,因而实录正本与稿本到底作何处理便无从得知。只有一种可能,那就是“辽宁本”作为初修实录的稿本,在这种复杂的环境与背景下被夹带流入民间。

(三)稿本援用的史料类型

由于建文初修《明太祖实录》的定本与稿本皆已“不及见”,因而,有必要根据第三次修成的《明太祖实录》中《进实录表》所载信息,对《明太祖实录》所援用的史料进行分类。据《进实录表》记载:“……国史纂书,示百王之大法,必凭纪录垂法后来……聿颁修史之诏,适当嗣位之初,发兰台记注之文,而徵以藩邸之副,金匮石室之秘,而考乎世家之藏,爰纂录以成书,实仰赖于圣断……谨撰述太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录二百五十七卷计二百五册、宝训十五卷计十五册……谨奉表随进以闻。”[12]由此可知,《明太祖实录》所载史料可分为两类:一类是包含“兰台记注之文”和“金匮石室之秘”在内的由官方编修并收藏的资料,另一类则是被称为“潘邸之副”与“世家之藏”的传抄及口传资料。

实录的编修主要有赖于官方编修和收藏的史料。起居注在明朝虽然经历过废除、复置,但早在洪武元年(1368年),朱元璋便“置起居注、给事中”[13],职责为记录皇帝言动。明末孙承泽在其著述中提到:“明初犹设起居注,如洪武中宋濂为起居注,刘基条答,天象之问命付史馆。永乐中,王直以右春坊右庶子兼记起居,后不知废于何时。”[14]这就印证了《起居注》不仅在洪武年间存在,并且是实录编修的重要史料来源。洪武五年(1372年),时任礼部尚书的陶凯上书建议:“汉唐宋皆有《会要》,纪载时政,以资稽考。今起居注,纪言纪事,藏之金匮,是为实录。凡诸钦录圣旨及奏事簿记载时政可以垂法后世,且依《会要》编类为书,使后之议事者有所考焉。其台、省、府宜各置铜匮,藏《钦录簿》以备稽考”,朱元璋“俱从之”[15]。据陶凯所言,汉唐宋时期编《会要》以记录当朝时政,并作为资料存档,而今编修实录只有《起居注》可参考,明显资取不足。有鉴于此,陶凯奏请效仿《会要》,将钦录圣旨及奏事簿编成《钦录簿》藏于各地铜匮之中,以备稽考。次年,翰林学士詹同等又上书:“自上起兵渡江以来,征讨平定之迹,礼乐治道之详,虽有纪载,而未成书,乞编《日历》藏之金匮,传与后世”;朱元璋“从其请。命同与侍讲学士宋濂为总裁官,……乐韶凤为催纂官,……徐尊生同纂修,……陈孟旸等誊写”[16]。可见,詹同与陶凯的意见相似,认为开国以来各类战事政举虽有记载,但是零散并未成书,因此可将这些记载再编成书,藏于皇宫金匮,传与后世。朱元璋不仅允准,而且亲命了《日历》包括总裁官、催纂官、纂修和誊写人员在内的编修人员。至此,《起居注》《钦录簿》《日历》皆成了实录编修的重要史料来源。

除官方编修和收藏的史料之外,实录的编修还辅以部分传抄和口传史料。《历代职官表》中有载:“国朝定制各省设在京提塘官……而赍致之谕旨及奏疏下阁者,许提塘官誊录事目传示四方,谓之邸抄,即如唐宋之进奏院,而法制详慎,其奉职倍为谨凛矣。”[17]这说明,提塘官的主要职责如同唐宋时期的进奏院一般,将朝廷允许的谕旨及奏疏誊录抄出后发往地方,只是制度更为详细,职责也需更加谨慎戒惧。此处的“邸抄”也称“邸报”。明末沈德符认为这种邸报对于本朝实录编修存在失实之处:“又历代实录,仅纪邸报所列,至大臣小传,仅书平生官爵,即有褒贬,往往失实”[18]。这就证实了邸报这种传抄史料,是为实录编修的资取之一。至于口传史料,在明天启年间温体仁主持编修的《明熹宗实录》中可以找到一些线索。“福建道御史周宗建言:……今皇上御极之初,首允辅臣之请,纂修皇祖实录,计……而臣乃侧闻朝家故事,湮废者多,史局条章,因循且久,……其所下六垣者不啻十中之一,……臣谓采访之役,必先择人,……分地而往,务令幽遐之壤,孝子贞女,逸士高流,悉讨其实,拾之囊中亦一快也。则又有言求野之宜公者,臣谓皇祖历年既久,中间事变,传闻不一,岂无稗官小乘?自托名山迁客畸人,私称不朽,及今不为考定,后将滋惑无穷,则请悉收其书,明为订辨,务令野之所信,合于朝之所徵。”[19]即明朝在实录编修时之所以有“采访之役”,是因为“朝家故事,湮废者多”,故命专人访求于“幽遐之壤”。以上表明,《起居注》《日历》《钦录簿》这一类由官方编修并收藏的史料早在洪武时期就已专为实录备修而存在。而据明中后期的记载,邸抄、民间轶事这一类传抄和口传类史料也是历朝实录编修的资取之一。

综上所述,《明太祖实录》所载史料以官方修纂和收藏的资料为主,并辅以部分邸抄、民间轶事等传抄和口传资料,其史料构成丰富多元。由于史料资取多元,因而,未有相关焚毁记载的《明太祖实录》初修稿本,在语言文字风格上就必然存在未经统一、编修品质偏低等问题。类似问题,在“辽宁本”中也多有显现。由此可见,“辽宁本”是为建文朝所修《明太祖实录》稿本。

二、“辽宁本”史料抄录的原始性

由于明朝实录的编修严格贯彻“述而不作”原则,因而“辽宁本”与“红格本”所载内容基本一致。然而,仔细梳理“辽宁本”后发现,其所载内容不仅语言风格尚未统一,而且存在较为明显的史料出处标识。这样一来,借助这些标识的识别和整理,既可以归类出原始史料出处又可以比对“辽宁本”与“红格本”的成书先后之别,进而发现“辽宁本”所载内容更贴近史料的原始面貌。具体看来,“辽宁本”所抄史料主要集中在以下四类。

(一)圣旨

圣旨最早见于东汉蔡邕的《陈政七事疏》“臣伏读圣旨,虽周成遇风,讯诸执事,宣王遭旱,密勿祗畏,无以或加”[20]。实际上,圣旨不仅是皇帝所专有特发的宫廷文牍,而且举凡帝王意欲表达而周知臣民的一切意愿,都可以化为“圣旨”的内容。[21]皇帝下达的指令有时称谕,有时称旨。[22]如欲识别“辽宁甲本”与“红格本”的成书先后,先得比较二者所载的这一类带有“(帝)降旨”“帝谕(曰)”标识的史料。

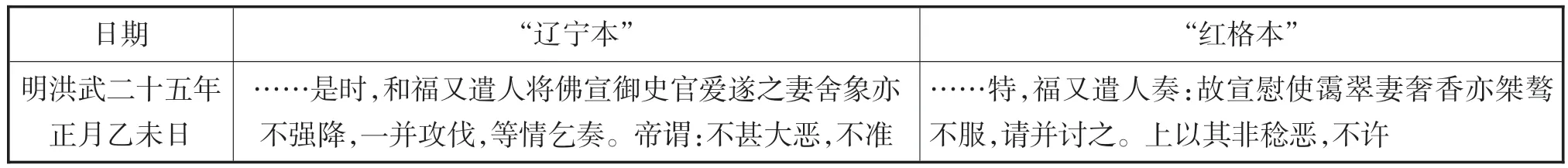

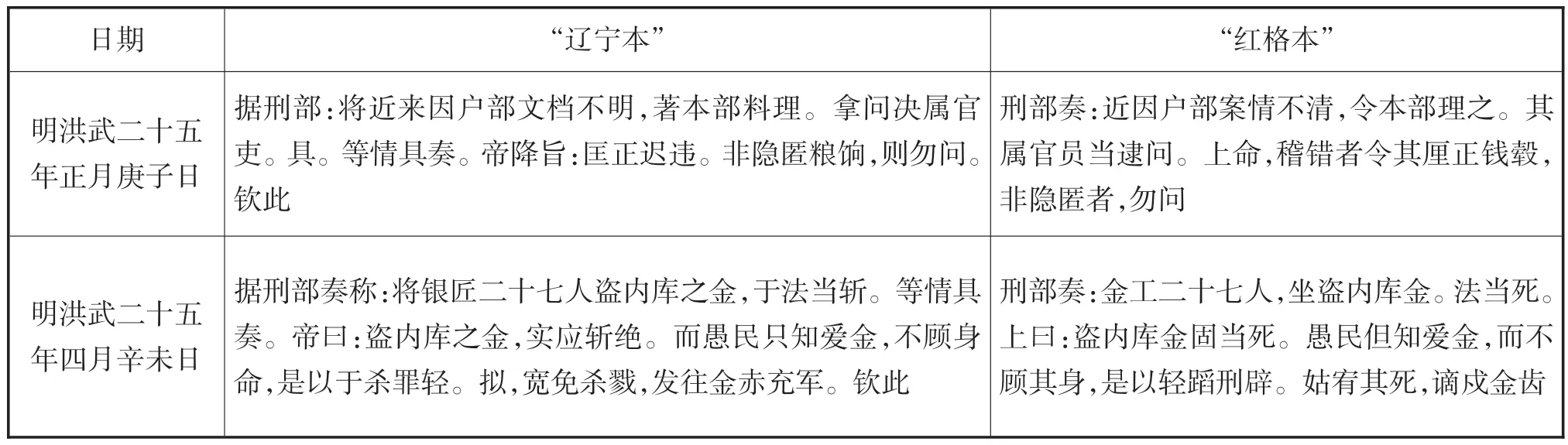

通过梳理,发现“辽宁本”中带有以“(帝)降旨”“帝曰”“帝谕”起头的条目共三十九条,均以“钦此”结束,表1仅是选取三例与“红格本”相应内容进行对比。“辽宁本”中这类“降旨……钦此”的格式,在“红格本”中均未出现。这表明两个版本相应内容的表达方式是存在差别的。实际上,无论是皇帝的正式诏书还是口头谕旨都没有“钦此”二字,下臣在将其转为书面记录时才在其后加上“钦此”二字,这样做的重要原因就是保证皇帝谕旨的唯一性和权威性,以“钦此”作为结束标识旨在防止有人继续添加或篡改内容,正式颁发的诏书文件不需要用“钦此”结尾,因为在原件上动手脚几乎不可能。[23]在皇权至上的封建社会,“降旨……钦此”之间的文字,须是圣旨原文原字。而“红格本”的表述是“命……”“上谕……”“上勑……”,没有结尾处的“钦此”二字。

表1 关于“正月乙未日”“二月己巳日”“二月辛未日”的记载对比

由“降旨……钦此”格式可见,“辽宁本”所载内容由圣旨直接抄录而来。永乐朝第三次修订的《明太祖实录》,是就已有的《明太祖实录》所做的复修,它不需翻查原始文件,只需核对各部下发的政令并加以修纂定稿即可,故行文中对于“降旨……钦此”此类格式的套用十分谨慎,只用“命”“谕”“勑”等书面用语进行表述。以此看来,“辽宁本”所载内容更具原始性,成书时间也更早,属于《明太祖实录》初修时依照原始史料所誊录的稿本。

(二)起居注

明朝的起居注制度实际推行于元至正二十四年(1364年),是年朱元璋称吴王,设置起居注官,[24]之后虽一度废止但又复置。由于洪武时期的《起居注》未能留存至今,因而,只有在对比《万历起居注》行文风格的基础上才能发现“辽宁本”所载史料的类似表述方式。这类表述富有现场真实感,甚少润色修饰,其内容一是以皇帝言动为主要内容进行记录,二是直接记录事件的发生。

透过表2相应的记事内容看,“辽宁本”与“红格本”的相同之处在于都省略了主语“帝”。之所以如此,是因为《起居注》的撰写规范是以皇帝的日常活动为核心,故可省掉“帝”字,着重突出皇帝在哪里、做了什么、说了什么。二者的不同之处在于,“辽宁本”的完整表达为“(帝)在南郊,大祭天地”,注重凸显皇帝所在的位置;而“红格本”语句结构则发生了明显改变,侧重凸显皇帝“祭天”这件事情,更具叙事性。可见,两个版本同时省略了主语“帝”,说明其史料资取应该来自于《起居注》。只是“辽宁本”的行文表达更为原始,它对于皇帝行动的记录平铺直叙,符合《起居注》作为一种记录史作而未经过编考等各种加工的特质,表明这是初修实录时直接从原始史料中誊录而来。

表2 关于“正月乙未日”的记载对比

(三)邸抄

汉唐时期的地方长官通常于京师设邸,传抄皇帝的诏令奏章等传报给各藩国。宋朝称之为“邸报”,后世也称“邸抄”“朝报”“京报”等,泛指朝廷的官报。其所载内容,主要为皇帝旨谕、臣僚疏奏、边防战报等。

从表3中可以看出,“辽宁本”与“红格本”在行文格式、人物名称和书面表述方面,存在三处明显差别。第一,行文格式。“辽宁本”中属边防战报的内容,除递呈奏章的封疆大吏姓名外,照例写上“将……等情具奏”“将……等情乞奏”等字样,表明其间所载内容是由某一时段军务钞黄的汇总摘编抄录而来,随后“帝谓”到“钦此”之间的内容则是皇帝对此所作的批示。“红格本”中略去了“将”“等情具奏”“帝谓”“钦此”等标识,只用叙述性文字对事件进行概述。第二,人物名称。本条是关于贵州宣慰使霭翠及其妻奢香的记载。“辽宁本”分别称为“爱遂”“舍象”,不仅不同字而且不完全同音,只能作谐音。而“红格本”,则记为“霭翠”“奢香”,与后世的记载同音同字。之所以存在这样的差别,是因为明初天下大定,朝廷依然留有部分元代的非汉族官员,他们在汉字书写和语音交流方面并不流畅。加之贵州属于边陲之地,方言与官话间存在语音、文字差异实属合理。另外,霭翠、奢香在历史上并非无名之辈,即使将“辽宁本”定性为入清后的抄写本或者清末的满文回译本,也不能将这一类人物名称的错记简单归纳为“抄写错误”或“翻译错误”。第三,书面表述。“红格本”中的一些细节改动带有编修者的感情色彩和润色用字,如将“不甚大恶”改成了“非捻恶”。从语气和规范性来看,“不甚大恶”符合口语表达,也符合朱元璋经常使用口语化谕旨的习惯,而“稔恶”一词,则典出《旧唐书·宪宗纪上》中“而承宗象恭怀奸,肖貌稔恶,欺裴武於得位之后,囚昌朝於授命之中”[25]的记载。使用“非捻恶”一词,显然属于典型的书面表达方式。可见,“辽宁本”在行文格式上保留有边防奏报的原始格式,在人物名称上使用了后世已经统一的谐音字,在书面表达上还存有皇帝口语化谕旨的表达。这三方面的差异,说明“辽宁本”所载史料更符合编修实录所资取的材料原貌,在成书时间上早于“红格本”。

表3 关于“正月乙未日”的记载对比

(四)地方奏议

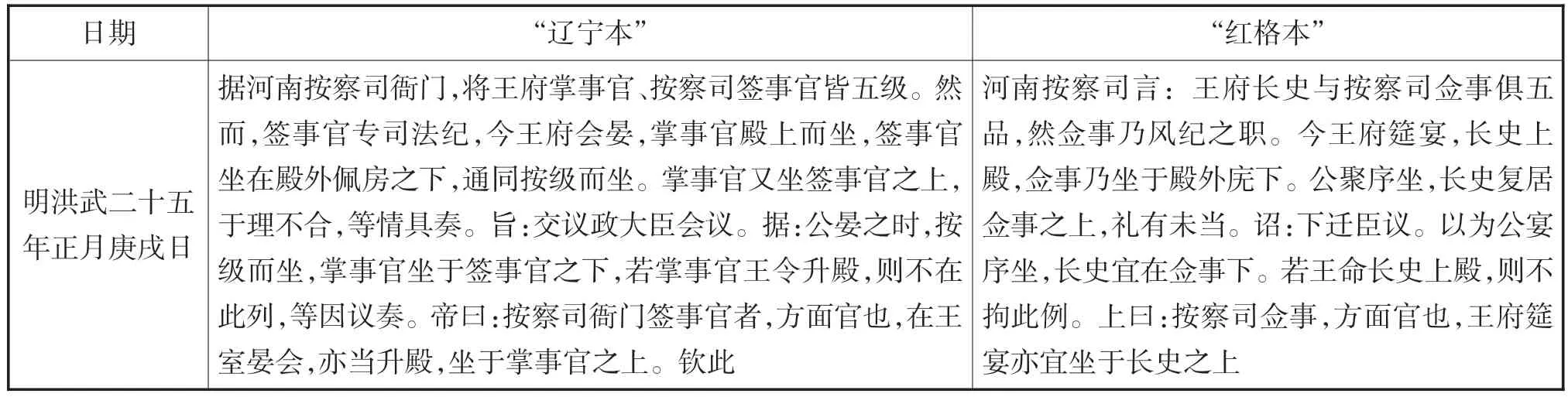

地方奏议类史料与皇帝所发谕旨的处理方法类似,一般都有通行的格式,并标注有地方官员所在地及所属衙门。不过,对比“辽宁本”与“红格本”后,会发现二者在奏议格式上存在明显区别。

从表4中的奏议格式来看,“辽宁本”的“将……等情具奏”字样,表明其间内容抄自地方官奏议原文;“旨:交议政大臣会议”字样,则为皇帝的口头批示;“据……等因议奏”字样,是议政大臣商议后上奏给皇帝的结论,属于会议形成议决后的专门性奏议;“帝曰:……钦此”字样,是皇帝对此事最终的批复。这之中,“将……等情具奏”“帝曰:……钦此”这类专门性插入语,可以说是识别史料来源的最初标识。而“红格本”的对应内容并没有出现这种格式,原有的“交议政大臣会议”这种应为皇帝原话的记录,仅表述为“下迁臣议”。经统计,在“辽宁本”中,带有“……等情具奏”“……等因议奏”字样的条目,共计十九条,其所对应的内容在“红格本”中均未使用这类格式。很明显,二者在奏议格式上的差别源自于文字上的统一修改,对部分偏口语化的表述作出了书面化修饰。故“红格本”所反映的是一种行文修饰后的最终结果,该类规范性的书写,表明“辽宁本”较“红格本”成书时间更早。

表4 关于“正月庚戌日”的记载对比

综上可见,“辽宁本”包含了侧重皇帝言行的记录、口语化的表述、特殊的谕旨以及奏议格式等内容。从史料的出处标识来看,其中大量内容来自于圣旨、《起居注》、邸报等材料的誊录。相比之下,“红格本”所关注的是所载史料的叙事性,它不仅对口语化的原始史料作出了具有书面化的行文修饰,而且略去了“降旨……钦此”“将……等情具奏”“据……等因议奏”等奏议类文件的格式用词,这是对原始史料进行润色、规范处理后的结果。这就是说,“辽宁本”所载史料更具原始性,其成书时间早于“红格本”。

三、“辽宁本”史料编纂的真实性

经验鉴别法和技术鉴定法,是鉴别一份史料真伪的基本方法。其中,经验鉴别法侧重于历史认识中对史料、史实的含义及其相互联系、因果关系乃至规律性的认识,它尤其重视文体判别、文本的用词习惯等内容的鉴别。[26]正因为此,借助经验鉴别法,对“辽宁本”进行特定称谓的改称与删减、口语的书面化润色、律法与判罚上的行文习惯、前因后果的内容表达等方面的细节分析,不失为探知该史料编纂真实性的有效方法。

(一)特定称谓的改删

在“辽宁本”与“红格本”中,史料原文所载历史事件虽然大体一致,但在特定称谓的使用上却存在着删减和改编的情况。

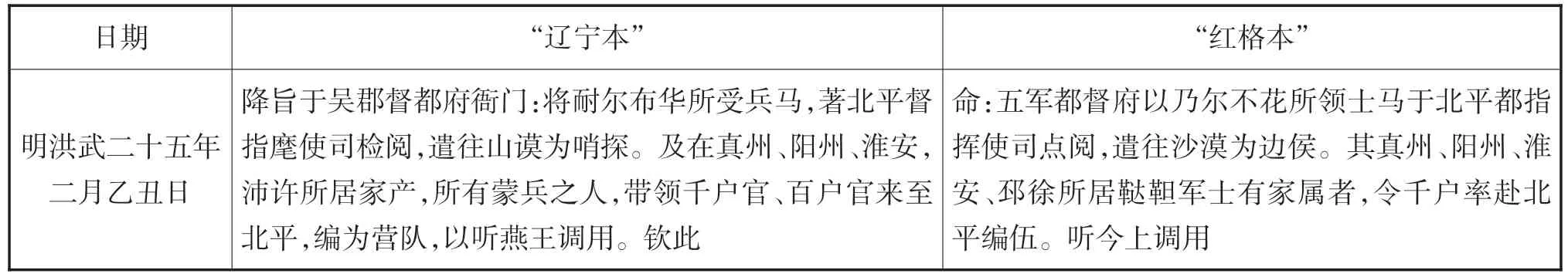

对比表5中的例句,可见两个版本对特定称谓的改称与删减具体反映在更改称呼和删减官名上。其一,更改称呼。“辽宁本”中所称之“蒙兵之人”,在“红格本”中被称作“鞑靼军士”。之所以如此,与时局有关。明洪武二十五年(1392年),北元势力依旧存在,直至明建文三年(1401年)鬼力赤消灭北元最后一位君主坤帖木儿自立为汗,废除北元国号,称“鞑靼”,[27]北元至此灭亡。在这样的背景下,“辽宁本”称“耐尔布华之兵马”为“蒙兵之人”。由于这种对北方少数民族称呼由“蒙兵之人”改为“鞑靼”的时间节点,恰好是在初修《明太祖实录》成书的建文三年(1401年),因而,“辽宁本”继续沿用“蒙兵之人”的称呼,而成书于永乐十六年(1418年)的“红格本”在距鬼力赤改称“鞑靼”已近二十年,故用“鞑靼”一词。其二,删减官名。“辽宁本”将“千户官、百户官”并称,而“红格本”则删去了“百户官”一词。其实,“百户官”为明朝卫所基层官员。《明史·兵志》记载:“天下既定,度要害地,系一郡者设所,连郡者设卫,大率五千六百人为卫,千一百二十人为千户所,百十有二人为百户所,所设总旗二,小旗十,大小连比以成军。”[28]由此可知,朝廷对蒙兵之人进行编伍时,涉及到了百户一级。由于淮河流域和黄河中游地域十分宽广,较大的地区和防守要塞皆以千户官驻扎,较小的地区则是以百户官驻扎,因而,如果不涉及到百户官,那么较小地区的百户官就无法调派,朝廷对他们进行编伍的按等拨款也就无法落到实处。相比之下,“红格本”中删减“百户官”显然不合乎常理,应为永乐年间重新编修实录时的疏漏。其实,这种漏略在明朝实录编修中时有发生。明末实录编修官蒋徳璟对实录的评价:“作史难,读史亦不易。自余在著作之庭,见所纂实录,皆采科抄章奏与起居注两者。而科抄多漏略,十仅得三四;起居自文书房传谕及阁揭外寥寥……繇今思之,古今史殆未可尽信也。”[29]从记载可以看出,官名的删减是因为明朝实录本身存在“科抄多漏略”的现象,该现象至少在张居正改革史馆制度之后仍继续存在,故《明太祖实录》在编修过程中发生漏略也在情理之中。可见,“辽宁本”的记载不仅在时间逻辑上符合事件发生的时局背景,而且在对基层官员的调派上也符合实际的编调惯例,其相比于“红格本”更显真实性。

表5 关于“二月乙丑日”的记载对比

(二)口语表述的书面润色

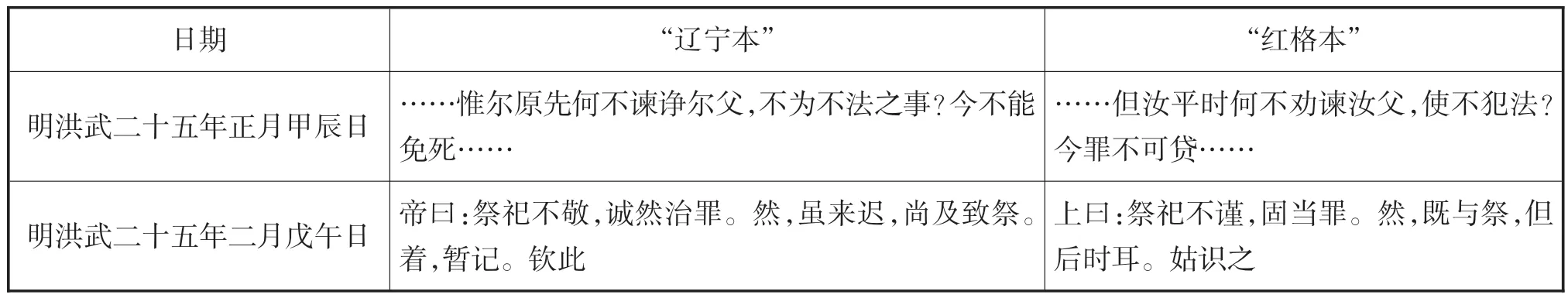

“辽宁本”中还有一类内容口语化表述明显,注重事情的过程描述,它与“红格本”中书面化的表达方式完全不同。

表6中的两例史料,“甲辰日”记录了皇帝对待吴英替父求情一事的处理;“戊午日”反映了皇帝对祭祀迟来者的态度。“辽宁本”和“红格本”对两件事的记载,不仅在措辞表达上存在差别,且对事件描述的侧重点也有所不同。其一,“辽宁本”中的“惟尔原先何不谏诤尔父,不为不法之事?”,皇帝认为此事应有的定论是“今不能免死”,在“红格本”记作“但汝平时何不劝谏汝父,使不犯法?”,对事情判定的结论表述为“今罪不可贷”。相比之下,“辽宁本”的口语化表达更富现场真实感,“不能免死”非常直接地表达出皇帝对于犯法之人必须伏法的真实情感,对其应该被处置的罪等也表述得十分具体。而对此事已经轻判,体现了皇帝在处理此事时的权威与果断;而后者则未说明具体如何处罚。

表6 关于“正月甲辰日”“二月戊午日”的记载对比

可见,上述两例中的措辞区别明显。“辽宁本”在人物语言的记录上更符合日常交流中的口语化表达,也更贴近事件发生的真实场景;而“红格本”的表述委婉而理性,属于书面化的表达,显然是经后期润色修饰的结果。

(三)律法与判罚的行文规范

“辽宁本”中还有部分与律法、判罚相关的内“红格本”中的“罪不可贷”则是惯常的司法用语,是一种书面化的表述方式。此外,两个版本中皇帝对吴英的称呼也有细微差别。“辽宁本”中用“尔”,“红格本”中则用“汝”。对于“尔”“汝”二字,古籍《玉篇》记为“尔,汝也”[30],《集韵》记为“乃礼切,音祢”[31]。这表明,此二字在文中所表达的意思一致,只是在读音上“尔”字应读作今天所称的“祢”,多用于口语表述,也符合上级对下级说话的口吻;而“汝”字是泛称,既可以用作上级对下级,又可用于平辈之间,通常出现在文字表述之中。其二,“辽宁本”中“然,虽来迟,尚及致祭”,在“红格本”中记作“然,既与祭,但后时耳”。从二者的语句结构差别可以看出,前者所载内容注重事情发生的经过,“虽然来迟了,但还赶得上祭祀”,带有《起居注》的行文风格,没有进行任何修饰,叙事平铺直叙;后者“既与祭”则倾向于凸显官员尚来得及参加祭祀的事实,“已经参加了祭祀,只是迟了而已”,更具叙事性。另外,两个版本中对祭祀迟来一事的处理结果也不同。“辽宁本”中“着,暂记”,在“红格本”中记作“姑识之”。前者的“着”即是“判”的意思,即虽然被参奏的官员来迟了但仍赶得上祭祀,“暂记”其过,以观后效,表明皇帝容,通过分析这些内容同样可以发现“辽宁本”的行文规范与“红格本”之间存在差异。

表7中的示例是皇帝对刑部两起案件的批复,其中一起为户部文档不明之事,另一起为盗窃案。“辽宁本”和“红格本”对两起案件的记载,不仅行文格式不同,而且在措辞细节上也有明显差别。其一,“辽宁本”中的“具”字,在“红格本”中没有体现。同样,辽宁省档案馆的刘、潘二位先生在将“辽宁本”整理为电子稿时也省去了这个“具”字:“据刑部将近来因户部文档不明,著本部办理拿问该属官吏等情具奏。帝降旨:匡正。迟违非隐匿粮响,则勿问。钦此。”其实,一字之差却是体现“辽宁本”真实性的重要证据,删除“具”字会使所载史料的含义会发生变化,进而导致对整个案件的误读。“具”字在文中是一个独字句,它表明刑部在上报题奏本时,已经经过了部门内部自查和审讯,案件所涉钱粮以及该以何罪定都有了审理结果,整套审理文件齐备。而后的“帝降旨”,不再是皇帝在题奏本上的批复,而是另外颁布的专门性旨意,特指“运粮迟到”这一类案件的处理办法。故“辽宁本”中史料所表达的是:刑部审理户部文档不明之事,并将最终处理结果上报给皇帝,促使皇帝颁发一道圣旨,命令“匡正迟违”,改变以前对于运粮延迟的叛罚,决定只要不是贪污就免去罪责。对此,“红格本”表述为:“稽错者令其釐正钱毂”。这里的“稽”字,是指已经犯错而即将被抓捕的人,意思是让这些有错本应被抓捕的人自行算好钱粮,只要没有隐瞒就不再追究罪责。其二,“辽宁本”中的“盗内库之金”,在“红格本”中记作“坐盗内库金”。前者只陈述事实,是对事件的直接描述;而后者加入具有判罚结果性的用词“坐”字,强调“依法定罪”即“因什么罪判什么刑”,更符合司法行文规范,显然属于编修人员在后期编纂过程中因知处理结果而注入了刑部决议的行文表述。

表7 关于“正月庚子日”“四月辛未日”的记载对比

透过“红格本”省略“具”字以及所使用的“坐”字可见,其所载内容因受编修官的主观影响而注入了案件完结后的审理结果,记载过程应发生在整个案件有了审理结果之后,故皇帝原本具有普遍性的谕旨被理解为指向性判罚。它间接说明了“辽宁本”的表达更符合案件发生时的真实情况,其成书时间早于“红格本”。

(四)因果逻辑的表达

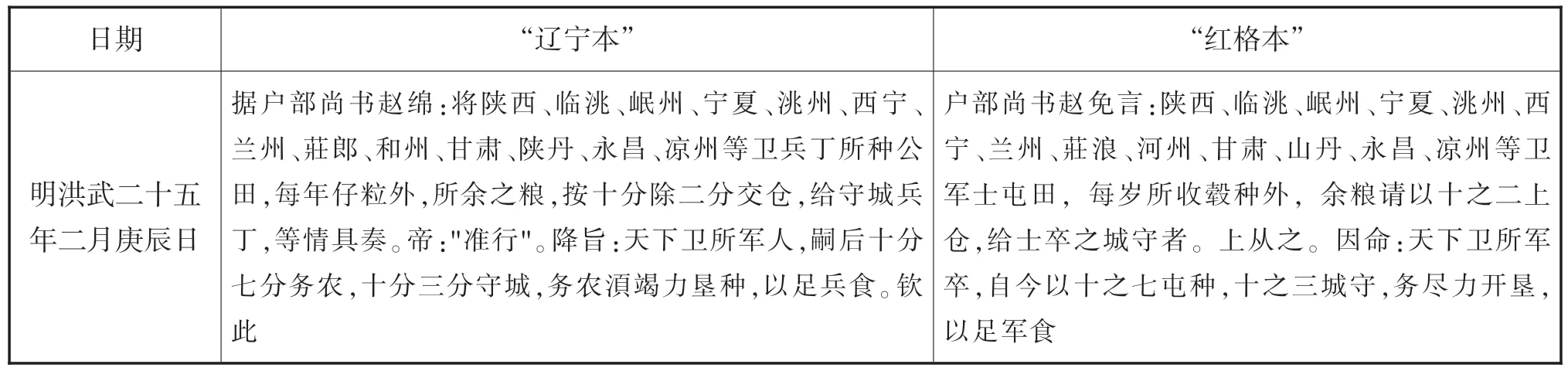

“辽宁本”与“红格本”虽然均记载了卫所屯军的管辖与粮仓以及所屯军士的主要职责之事,但是,二者聚焦于“守城”问题上,所载内容在因果逻辑上似乎存有差异。

表8所载内容看似没有明显区别,但后半段内容表达的意思却大不相同。皇帝在允准户部所奏之后,另外颁发了一道圣旨给直接管辖卫所屯军的五军都督府。这道圣旨,在“辽宁本”中直接用“降旨”,在“红格本”中则用了“因命”。其实,“降旨”前后的事件之间并非因果关系:前者是准户部所奏的关于卫所军士所收余粮“按十分除二分”上交府州县官仓以作州府县守城兵丁军粮之事,后者是降旨于五军都督府重新划定天下卫所屯军分工屯守边哨之事。“红格本”中使用“因命”二字将两件事联结起来,实际上是该编修者主观理解而作出的误记,除非是回应此前徐凯所奏的卫所屯兵分工之法,否则就不符合因果逻辑。此处是否是回应洪武二十五年二月壬子日,四川督指挥使徐凯上奏皇帝,希望将之前卫所屯兵六分务农、四分屯种的分配方法稍作改动之事,将有待以后的研究者进一步验证。只有这样,“红格本”中使用“因命”才符合常理,同时也能觉察到它所载内容的润色痕迹,进而发现“辽宁本”的记载更符合事件发生的真实情况。

表8 关于“二月庚辰日”的记载对比

由上可见,在“辽宁本”与“红格本”之间,二者存在时代背景变化而导致的改称和删减、口语表述的书面润色、忽略司法行文习惯而引起的判罚结果的误读以及所载事件在时间节点上的因果错位的情况。相对于“红格本”,“辽宁本”尽管行文表达不甚规范,但所载史料的编纂措辞细节更贴近洪武朝的时代背景,更符合事件发生的逻辑,更具真实性。正因为此,“辽宁本”不仅成书时间先于“红格本”,而且编成时间为建文年间。

四、结 论

笔者在细致研读“辽宁本”的基础上,从史料来源的多元性、史料抄录的原始性和史料编撰的真实性三个维度对“辽宁本”进行了史料学的考辨。在考辨中,我们发现《明太祖实录》所载史料均以官方修纂和收藏的资料为主,以部分邸抄、民间轶事等传抄和口传资料为辅,其史料构成丰富多元。由于史料资取多元,因而,未有相关焚毁记载的《明太祖实录》初修稿本,在语言文字风格上就必然存在未经统一、编修品质偏低等问题。类似问题,在“辽宁本”中也多有显现。“辽宁本”包含了侧重皇帝言行的记录、口语化的表述、特殊的谕旨以及奏议格式等内容。从史料的出处标识来看,其中大量内容来自于圣旨、《起居注》、邸报等材料的誊录。相比之下,“红格本”所关注的是所载史料的叙事性,它不仅对口语化的原始史料作了具有书面化的行文修饰,而且略去了“降旨……钦此”“将……等情具奏”“据……等因议奏”等奏议类文件的格式用词,这是对原始史料进行润色、规范处理后的结果。在“辽宁本”与“红格本”之间,二者存在时代背景变化而导致的改称和删减、口语表述的书面润色、忽略司法行文习惯而引起的判罚结果的误读以及所载事件在时间节点上的因果错位的情况。相对于 “红格本”,“辽宁本”尽管编撰质量不高,行文表达不甚规范,但所载史料的编纂措辞细节更贴近洪武朝的时代背景,更符合事件发生的逻辑,更具真实性。总之,“辽宁本”是因“靖难”之乱等原因流入民间的建文朝初修《明太祖实录》稿本,其成书时间早于“红格本”,既不是清末民国初从清初满文的翻译本中回译出来的译本,也不是从某一稿实录原件中抄写而来的抄写本,所载史料更具原始性。作为初修《明太祖实录》的稿本残件,“辽宁本”的史料价值弥足珍贵。

注释:

①该残件由广西师范大学出版社于2001年以《中国明朝档案总汇(一〇一)》形式影印出版,见中国第一历史档案馆、辽宁省档案馆编:《中国明朝档案总汇(一〇一)》,桂林:广西师范大学出版社,2001年第470—552页,下文统称为“辽宁本”。

②刘玉歧、潘国华将该残件整理为电子稿刊发于《历史档案》,见刘玉歧、潘国华:《〈明太祖实录〉稿部分抄本》,《历史档案》,1985年第3期。

③北平国立图书馆所藏之《明太祖实录》,于永乐十六年(1418年)修成,该版本由红格文本誊抄,下文统称为“红格本”。

④“靖难之役”起于建文元年(1399年)止于建文四年(1402年),《明太祖实录》初修本完成于建文三年(1401年),故实录初修本完成时,“靖难”已持续两年之久。