海外移民返乡家庭旅游的集体记忆和国家认同建构

孙艳 李咪咪 肖洪根

[摘 要]对于海外移民返乡的研究,学者们往往聚焦于解析其返乡动机、探访祖国家园的行为,以及返乡旅游对国家认同的影响,而对其返乡旅游过程中形成的集体记忆及其对国家认同的建构的作用却鲜有涉及。该研究选择10个北美华侨家庭就返乡家庭旅游开展联合访谈,运用叙事研究方法,解析其返乡家庭旅游的集体记忆和国家认同建构。研究发现,海外移民返乡家庭旅游集体记忆的信息遵循“地点”“活动”“感受”三者之间互动影响的逻辑进行建构,通过分享行为来维系;而国家认同随着集体记忆的形成而建构,并通过日常实践体现出代际差异性、传承性和垂直传播性。该研究对海外移民的返乡研究、集体记忆和国家认同研究具有一定的理论和实践指导意义。

[关键词]海外移民;返乡家庭旅游;集体记忆;国家认同;叙事研究

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)02-0046-16

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.02.010

引言

我国有6000多万海外侨胞分布在世界近200个国家和地区,其中,华侨约600多万,外籍华人约5000多万[1]。他们是中华民族的重要组成部分,是维护国家主权、安全、发展利益及促进中外友好的重要依靠力量[2]。海外移民多年来的积极返乡,对祖国的生活方式、家庭结构、教育模式、原乡的传统宗族组织与社会经济发展都产生了重要影响[3-6],他们的返乡旅游还起到修复和巩固家庭与社会关系网络,在国家层面上维持一种超国界的身份结构[7]的作用。现有研究普遍认为,家庭关系会激发海外移民返乡旅游的意愿[8]。对于海外移民来说,返乡旅游可以协调文化认同与身份之间的矛盾[9],协调被住在国文化同化和保留祖国传统文化之间的矛盾,这种需求对于来自第三世界国家被迫移居至发达国家的移民尤为显著[10]。返乡旅游还会影响海外移民对祖国的情感依赖,但其作用是辩证的,一部分人在返乡旅游时找到了归属感,另一部分人则对祖国的文化和传统产生了更深的疏离感,从而质疑自己的身份[11]。移民返乡旅游通常包含探亲访友、种族寻根和怀旧[12]等多重成分,是记忆的再实践和再生产[13]。移民群体在返乡家庭旅游过程中,在外部环境和家庭成员内部互动的共同作用下形成集体记忆。

集体记忆由社会建构,社会特征明显[14],其外化能够促进价值观的认同,其重复实践的特征能够强化价值观的认同[15]。学者们从记忆主体角度出发,主要聚焦于对民族集体记忆这类大尺度、大事件的研究,但近年来社会学出现了转向对日常社会生活中小人物、小事件、小尺度集体记忆的研究,如教师的集体记忆与自我认同[16]、老字号的商道传承与集体记忆[17]、集体记忆情境下的“80后”晒童年现象[18]等。中国人情主义的伦理精神生长于家国一体的社会中,扎根于家庭血缘,具备血缘情感、伦理情感、政治意识的三位一体特征[19]。家庭是中国传统日常生活世界赖以存在的基本单位[20],从社会学视角研究海外移民的返乡家庭旅游的集体记忆和国家认同,可以丰富对社会智识与道德等方面问题的思考与认识[21],也是国家意识形态领域发展、为海外移民返乡旅游精准服务、共同构建人类命运共同体的迫切要求[22]。

1 文献述评

1.1 集体记忆与旅游

集体记忆是20世纪80年代广泛出现在人类学、民族学、社会学、宗教学、历史学领域的一个重要学术话题。Halbwachs指出,集体记忆是群体共享的记忆,是社会建构的概念,它不仅植根于历史,而且植根于从具体经验现实中剥离出来的形象和思想,它不是纯粹的回忆,而是记忆的重建[14]。研究表明,集体记忆的代表性记忆主体是家庭这个群体[14]。家庭记忆不是孤立产生的,它是一个创造性的社会过程,反映了个人、家庭和国家之间的相互作用[23],具有高度选择性[24],能够重新指导生活的继续与记忆[25],并从最老的一代垂直传播到最年轻的一代[26]。家庭记忆实践在实现国家叙事和个人身份方面发挥重要作用[23]。日常生活是集体记忆的大背景[27],语言是集体记忆建构的首要工具[28]。遗址、照片、故事、日历等记忆工具对于形成记忆传统具有十分重要的作用[29-30]。旅游能够创造(creation)、重新浮现(re-surfacing)、认证(authenticating)、共享(sharing)和代际传递(intergenerational transfer)记忆,并对集体记忆产生影响[31]。

目前,对集体记忆与旅游的研究呈现出跨学科研究特征,主要涉及地理学、社会学、人类学、传播学、社会心理学等领域。从研究内容来看,旅游被认为是创造旅游目的地集体记忆的方式之一[32],特别是遗产旅游有助于形成记忆[33-34],而集体记忆也可以成为诠释旅游目的地的手段之一,两者之间交互影响[35]。此外,旅游业的发展涉及多个利益相关者群体,集体记忆的建构过程受到来自各方的影响[36],其与旅游的交互过程是记忆在旅游中被激活、唤醒、建构与强化的过程,也是被隐藏、遗忘的过程与机制[37]。特别是家庭旅游生活中的沟通和交流、群体成员间的协作、动态交互记忆有助于形成集体记忆[38],并常常增强爱国情感[39-40]。

总体而言,中西方语境下的集体记忆在旅游研究中都处于起步阶段,以案例研究为主,缺乏旅游视角下的方法论和思路方面的反思。中国学者的研究多以旅游目的地建构和旅游者体验为主,较少从旅游者自身经历出发,探讨记忆对人们的社会文化意义[41]。

1.2 国家认同与旅游

国家认同是在他国存在的语境下,国民所建构出来的归属于自己国家的身份感,即在心理上认为自己归属于这个国家,意识到自己具有这个国家成员的身份[42]。Smith指出,國家认同是包括历史领土或家园、共同的神话或历史记忆、共同的大众公共文化以及全体成员的共同法律权利与义务在内的一种信仰[43]。国家认同有5个层次,分别是:国家联系、国家自豪感、国家偏好、国家优越感(感觉自己的国家比其他国家要好,要优越)和国家主义(有一种强烈的属于有共同起源的特定国家的感情,希望国家能够一直保持独立、持久的发展)[44]。国家认同具有主权性、政治性、领土性、阶级性、合法性和波动性等特征[45],它是在日常生活中建构起来的具有互动性的进程,并会随时间和空间变化[46]。国家认同常被物化和具体化,从语言到食物,从日常穿着到生活方式,从内心感受到情感依恋的景观类型,日常生活的方方面面无一不渗透着国家认同。

当前,对国家认同与旅游的研究主要集中在文化遗产、艺术、旅游景观、博物馆、旧址等方面[47]。研究发现,旅游文化遗产、民族象征、仪式和习俗等为旅游者创造了独特的民族意识,为国家认同提供了几乎取之不尽的物质供应[48]。其中,遗产旅游更能使人们建构、想象和确信自己的国家归属感[49; 50]。每一个景点都代表着一个共同的国家认同的形成[49]。旅游者参观的过程,就是一个经历地方、感受地方传奇、唤起记忆、增强国家认同的过程[39]。如旅游者在红色旅游中感知红色人物的权威性、红色事迹的传奇性与红色遗迹的神圣性而产生的敬畏情绪会正向影响国家认同[50]。

返乡旅游能够使移民及其后代在某种程度上缓和认同危机[51]。研究者通过对海外移民返乡旅游与国家认同的研究回顾,发现相比来自欧洲、非洲的移民及犹太人移民,对来自亚洲尤其是中国移民的返乡旅游行为研究屈指可数,仅包括旅游对马来西亚华人民族认同、地方依恋、多重身份建构的作用[52]、第二代美籍华人对祖国依恋及其返乡旅游体验[53]的研究。

1.3 集体记忆与国家认同

集体记忆并非仅指个体相同的记忆,而是这些记忆背后的情感性与价值框架[30]。个体记忆是人的一种心理功能,而集体记忆则是人的一种社会行为和活动,这种行为是建立在人类记忆功能的基础之上,对人类群体认同的形成发挥着潜移默化的作用。透过集体记忆这个视角或者将其作为分析工具来研究群体认同,可以更加有效地分析个体-群体-社会之间的深层关系[54]。国家认同具有社会心理功能,最明显的是将成员社会化为“国民”和“公民”。换言之,人们是通过属于国家集体的方式参与社会的,这种集体提供了一个强大的历史和命运共同体,使人们免于个人遗忘,并恢复集体信仰[43]。研究表明,年轻一代的集体记忆取决于对现有社会机构、社会规范和社会价值观等方面的认识,因此,对信息的操控可树立年轻一代对现有文化规范和体制的价值观[55]。

过往研究常把国家视为集体记忆的容器,易将集体记忆与历史混为一谈,而集体记忆是形成社区身份的积极过往,历史则是人们记忆中并无有机关系的过去[56-57]。集体记忆是一种确实存在的证据,承载着族群在当下语境中的情感、文化和信仰[56]。作为主观建构的意义体系,集体记忆超越了对具体历史情境的叙述,具有精神、象征和文化内在规定性的价值[58]。大量案例研究记录了集体记忆与国家认同之间的关系[56],表明集体记忆是塑造国家认同、维护合法性的重要力量[59]。

家庭是隐喻在国家话语中的普遍存在,创造了一种跨越时间和空间的社区感[60]。当前,鲜有涉及成员间相互影响的集体动态发展研究,对家庭与国家认同的关系研究还局限于家庭个体成员的认知发展阶段[61]视角,也缺乏从家庭记忆建构的过程发现集体记忆与国家认同存在关系的相关研究。建构国家认同的基础性要素往往带有回忆过去的特点,在特定时期或特定场合下突出表现为一种回溯式、寻根式活动[62],因此,返乡旅游可以为海外移民的集体记忆和国家认同建构提供社会活动框架。中国传统文化重视血缘的“家共同体”,把非血缘共同体的社會和国家放到与家的关联性中理解[63],这与西方社会的理解完全不同。加之我国在新时代的发展可为旅游中的集体记忆和国家认同研究提供丰富的研究素材,因此,本研究从社会学视角研究海外移民返乡家庭旅游的集体记忆和国家认同建构。

2 返乡旅游集体记忆的叙事研究

2.1 数据来源

本研究基于建构主义,探究海外移民返乡家庭旅游的集体记忆与国家认同。在本体论上持相对主义的态度,因为访问、调查的事实是多元的,会因受访者的地域、情境、经历的差异而不同;从认识论来说是主观的、交往的;方法论是辩证的、阐释性的。

从某种意义上说,记忆虽无法直接认知,但可以借助叙述来了解和解读,关于家庭、社区的研究往往是运用深入访谈收集生活故事[64],因此,本研究也采用深入访谈获得翔实资料,并进行叙事分析。叙事分析是将事件和行动配置为彼此关联、推动情节发展的贡献者,从而达到解释现象的方法[65]。叙事分析有助于了解个体赋予其体验的意义,个体或群体的文化价值,并阐明意识形态是如何建构、接受或消失的[66]。叙事分析的目的是提供一个动态框架,使各种不相连的数据要素以有趣和解释性的方式结合在一起[67],最终产生故事作为研究的结果[65]。叙事分析与内容分析的区别在于前者侧重文本和语境在人物叙事分析中的重要性。

通过朋友引荐和预约,第一作者于2019年1月8日至3月12日对10个由中国移民至美国或加拿大的家庭就返乡旅游体验进行了视频联合访谈。在访谈过程中,研究者自始至终尊重家庭的特征,绝不主动打断受访者,但会根据访谈提纲和对方谈及的内容,适时沟通,确保他们没有偏离访谈主题。最后,研究者还通过参与者检验法、反馈法[68]和研究者身份反思来排除研究结果的效度威胁。本研究的第一作者为女性,汉族,中国公民,常住境内,大学教师,育有一孩;第二作者为女性,汉族,中国公民,常住境外,大学教师,育有二孩;第三作者为男性,加拿大籍华人,常住境外,大学教师,育有三孩。研究者的身份与生活经历使得本研究在开放中立与共鸣理解方面都有较强的依托。

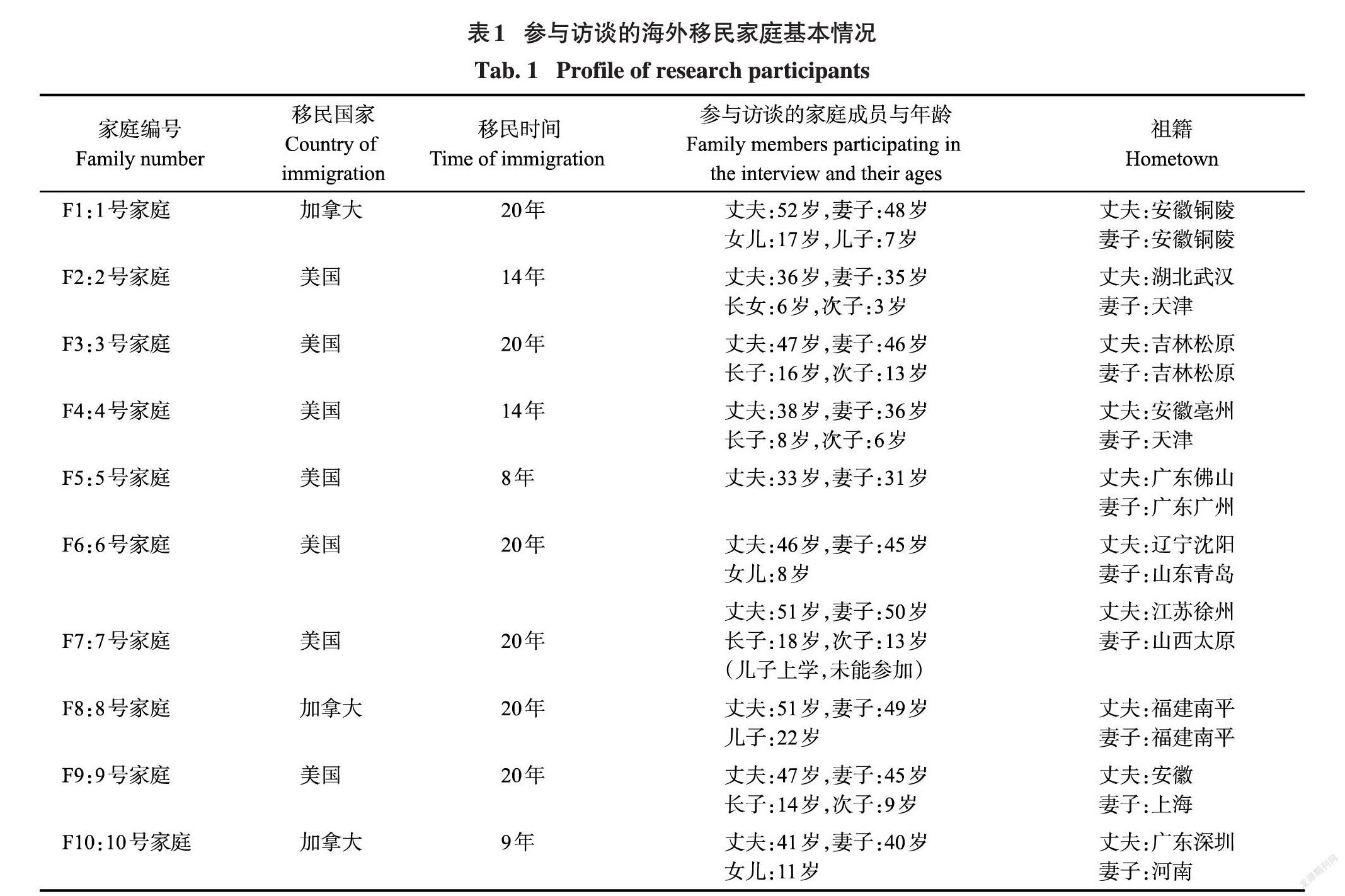

为保证访谈数据的内容丰富性与有效性,笔者选择了移民时间在8年以上且孩子年龄在6岁以上的家庭。由于录像涉及受访者不愿意公开的隐私,故而在获得受访者同意后对访谈全过程留存了语音记录进行分析,访谈进行到第10个家庭时达到理论饱和。为保证数据收集的统一性,访谈全部由第一作者完成。被访者家庭基本情况如表1所示。

2.2 分析过程

数据分析包括故事情节识别和叙事结构构建两个阶段。故事情节的识别基于Emden提出的方法,分为两个步骤:反复阅读访谈文本,删除与核心概念无关词语,直到主题的片段(子情节)从数据中产生[69],再结合类属分析法和情境分析法对子情节进行重点编码[70]。

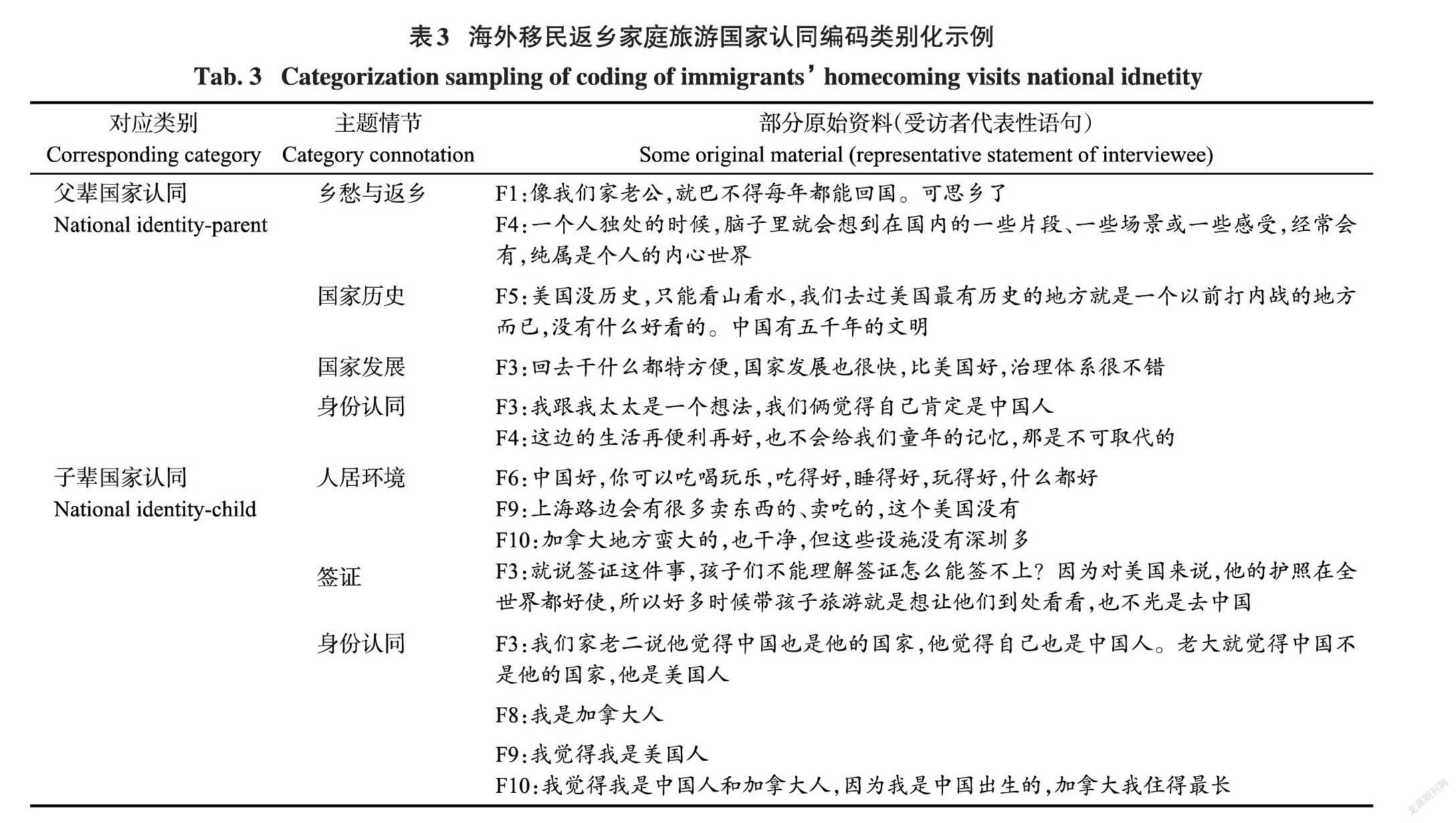

在故事情节识别阶段,研究者对访谈记录的每个意义单元(情节)进行标记和初始编码,并在不同的编码下分配段落,通过不断反复和对比,共梳理出49个主题情节。之后使用类属分析法将情节归为7类:“探亲活动集体记忆”“旅游活动集体记忆”“祖国感受的正面情感”“祖国感受的负面情感”“记忆分享的内容”“父辈国家认同”和“子辈国家认同”。而上述7类情节可进一步抽象为“集体记忆”“国家认同”和“日常教育”。因篇幅有限,仅示例集体记忆和国家认同归类编码结果,如表2、表3。操作过程中,由两名研究者以背靠背的方式将资料记录抽象出情节,再编码重组。对于未能达成一致的类别,由第三位研究者与前两位编码者共同讨论,直至所有情节、类别达成一致。

叙事结构的构建以提炼的故事情节为分析单元,通过横向比较,寻找共性及规律,形成海外移民返乡家庭旅游中的集体记忆和国家认同的建构模式,即叙事结构图。在此过程中,研究者需要关注叙事产生的文化背景,叙述者的世界观、情感、理解和价值观,叙述者过去的经历,以及故事的开头与结尾等方面[65],注意主题性、结构性、互动性和表现性等不同叙事分析方法的融合使用[71]。

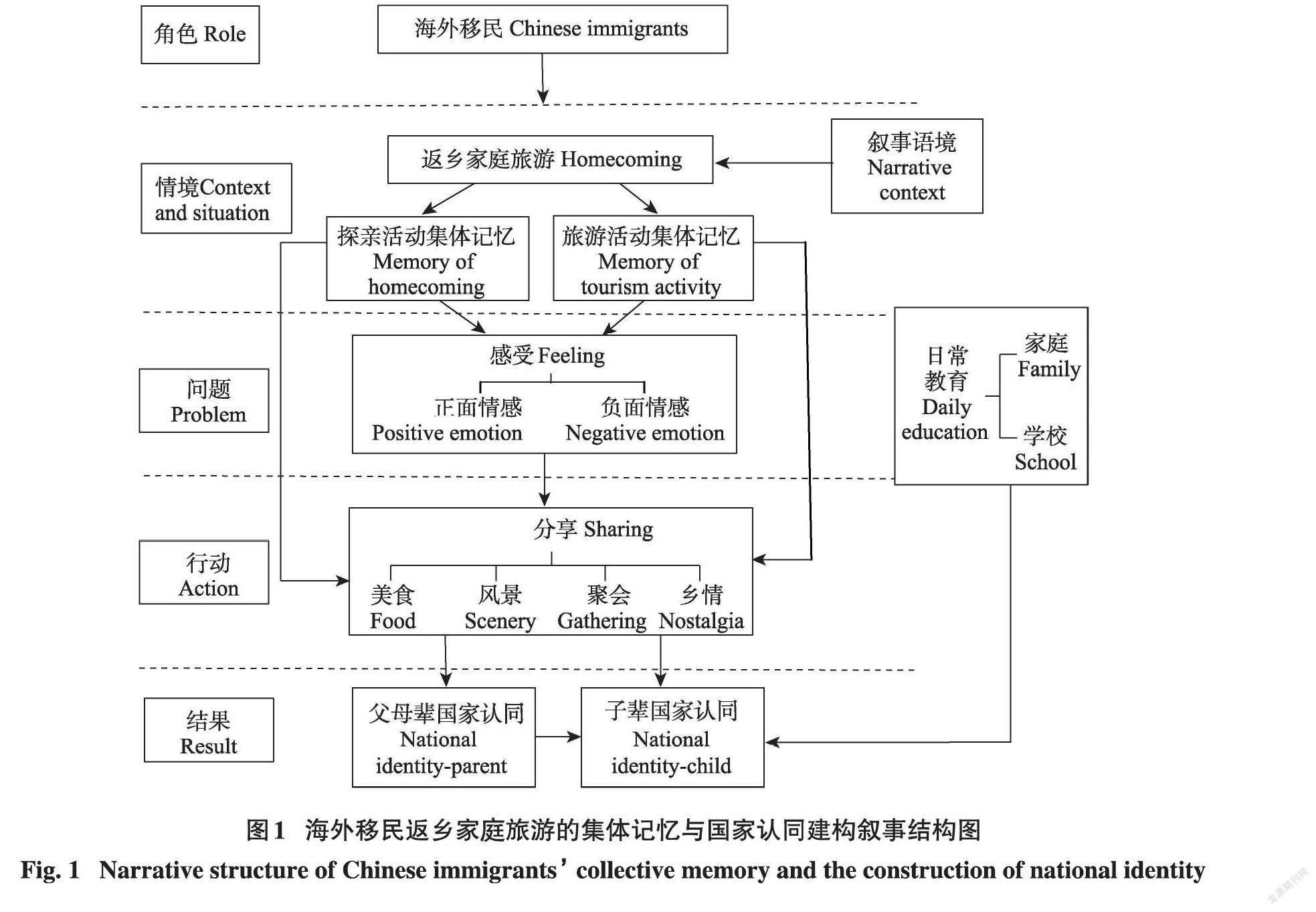

研究者发现,家庭成员在叙事语境的影响下,以地点、活动、感受为主线建构集体记忆,与祖国的情感联系随之建立[51],并通过不同途径进行记忆的分享,以巩固和强化集体记忆,最终形成父辈和子辈差异化的国家认同。而在此过程中,日常教育对家庭中子辈的国家认同起到调节作用。研究者根据Yussen和Ozcan提出的问题解决法的五要素,即角色、情境、问题、行动和结果[72],将它们配置为故事情节推进的贡献者,形成叙事结构图,以此作为最终的故事结构通用模型,详见图1。

2.3 分析结果

叙事分析的结果是故事的生成[65]。这些故事与优秀小说中的基本元素相似,包括困境、冲突或斗争,主人公或人物,以及一系列隐含的因果关系(即情节)[73]。由于本研究是针对海外移民返乡家庭旅游的集体记忆和国家认同,因此故事以第一人称的复数为主体进行写作,而第一人称的复数可以再现集体意识,是表达集体意识的绝佳工具[74]。研究者结合情节发生的时间、地点[75],按照图1的框架为每个家庭配置一个故事。这10个故事体现了海外移民家庭对祖国的眷恋、依托、关注与热爱。由于每个家庭在返乡旅游中的活动、感受不同,所以集体记忆和国家认同的情感侧重点又有不同,故而研究者分别将它们载入乡愁篇、家园篇和旅行篇。在写作过程中,研究者尽量保留每个家庭的话语风格,特别是主导访谈的成员话语风格,如口头禅、语气助词、不够标准的普通话表达,等等,以体现各家庭的话语能力与叙事风格。由于篇幅所限,仅节选乡愁篇中家庭1的返乡探亲故事片段供参考:

“我们全家回去主要是探亲访友了。像我,就巴不得每年都能回国。我们平时会把自己小时候干什么事,都跟小孩子讲讲,他们对中国还是有印象的。2016年那次回国主要是应我哥哥的要求,他女儿在北京结婚。婚礼场面挺大,儿子做花童,女儿端戒指,很开心。回加拿大后,儿子还常问我要个一美元两美元的,我问他干吗,他说‘娶琦琦,让你抱孙子呀。’哈哈,你看,他现在都不记得了,只知道结婚是要戴戒指的。参加过婚礼后,我们就回老家了。我们每次回国都要回老家,每次都上祖坟祭祖,和哥哥、嫂子、妹妹、父母一起出去到附近玩玩,和亲戚、朋友聚会,吃饭、聊天什么的,虽然累,但感觉挺好。我们会带孩子们去看看我们从小长大的地方,看看老房子,看看以前我们上的学校。我也问过儿子,是否带他回国上学,他不愿意,他喜欢加拿大,因为学校漂亮、老师有趣,呵呵。”

正如王苍柏先生在《回家的路》中论及,随着移民进程的持续,传统意义上完整的“家”已经被更加变动和分裂的“家”所代替[76]。海外移民返乡家庭旅游的故事正是移民通过对传统社会组织原则和文化传统的创造性借用以及对集体记忆的选择性营造,重构了一个完整的“家”,同时也完成了对于传统的“家”的超越。

3 返乡旅游的集体记忆与国家认同

3.1 海外移民返乡家庭旅游集体记忆

在海外移民关于返乡家庭旅游的叙述中,探亲记忆集中体现在家庭成员回家乡所参加的“探望长辈亲朋”“家族纪念活动”“同学朋友聚会”“美食”“就近旅游”等各類团聚、怀旧、休闲活动的情境中,如上述家庭1的探亲故事。旅游记忆则集中体现在家庭所选择的旅游目的地“景点”“娱乐”“美食”等情境中。如家庭5的旅游故事节选:“我们记忆最深刻的一次回国旅游是去重庆,跟一群朋友去了长江索道、火锅山、枇杷园,还有解放碑、洪崖洞。主要是自助旅游,随便逛一逛,休闲一下,后来还去了成都。虽然怕辣,但感觉很好。”

通过对海外移民返乡家庭旅游集体记忆的分析,研究者发现家庭成员对祖国家园的感受始终占据核心位置,他们对于祖国家园的正面情感主要体现在“旅游环境”“科技网络”“酒店”“美食品牌”“国民精神面貌”“交通”“城乡面貌”和“职业环境”方面。如“旅游环境”“科技网络”“酒店”的感受在家庭5的故事节选中可见一斑:“国内太方便了,比如晚上十一二点想吃外卖,就叫美团,这个在美国做不到。我们叫了好多斤小龙虾,不到半小时就送过来了。住宿是通过Airbnb预订的,环境比较舒服。重庆是山城,给我们的感觉蛮现代化,生活水平也没那么贵。”而负面情感则聚焦在“城市化”“国民道德素质”“网络对接”“交通管理”“空气质量”“旅游陷阱”“配套设施”“人流拥挤”方面。如家庭4的旅游故事节选就体现了“空气质量”“交通管理”“人流拥挤”等问题:“我们对国内觉得印象不好的就是空气质量差、大城市人口多、塞车。不太适应的,就是拥挤。”这些感受和海外移民所处的情境相互影响和印证。其中,国民素质基础和深层层面的“精神面貌”与“道德素质”[77]分别体现出正面与负面的情感,这种“冲突”反映出海外移民对当前国民素质的“爱与忧愁”。由于人由自在性向自为性的提升,由自发性向自觉性的提升,由身体、精神面貌等天赋素质向道德、法治等现实素质的转化,都必须接受各方面的教育和培养,因此国家只有既重视社会生产力的发展,又重视全民族文明素质的提高,才能使国民素质提高与生产力发展相互结合、相互促进地向前发展[78]。

从叙述的建构途径来看,海外移民返乡家庭旅游的叙述并不是简单地在对话中开始或结束,家庭成员看似随意的谈话实际上是共同创造具体记忆的动态过程,这一过程体现了“接受”“提醒”“确认”等话语意义。因此,海外移民返乡家庭旅游的集体记忆其实是一种叙述过程[79],并在叙述中通过语言这个社会机制[29]来建构共同意义。例如家庭6的对话明显体现出家庭成员间的相互提醒。女儿说“我好像没有看过妈妈小时候上学的地方”,妈妈随即提醒“那个房子”,女儿立刻想起“哦,对,房子,看过”。此外,家庭成员还会选取一些事件,通过叙述其情节、线索和归因使它们清晰化,作为建构具有家园情怀集体记忆的符号。如家庭7的故事节选:“我们觉得这次超出预期的就是镇江这个地方,因为转车,正好有一上午在那个地方。博物馆的工作人员很热情,时不时给你介绍介绍当地的历史,人也不多,在胡同里头就能体味到中国文化。镇江的小吃也很多,所以我们认为那里是能找到一点儿旅游感觉的,不像有的地方完全商业化。”在建构过程中,修辞成分是显而易见的。例如,在谈到国内景点人多的时候,海外移民家庭所传达的“心情顿失感”就是为了建构自身的感受意义。

海外移民返乡旅游家庭集体记忆的建构带有选择性的特征,体现为争议性记忆。针对返乡家庭旅游地点、活动、与感受的集体记忆,选择性主要表现在家庭成员间的相互确认与修正。当“感受”涉及了敏感话题,家庭成员会及时转移话题,以打断之前的叙述,而那位被打断叙述的家庭成员也心领神会地顺势进入另一个话题。这种选择性充分体现了家庭成员对家庭利益保护的默契。如家庭5的对话:“最好笑的是他把我们载到一个山上,去喝龙井茶,说如果你买这罐茶叶,就200元,不买的话,那杯茶就50元。于是我们买了茶叶,因为他们有跟习近平总书记的合照。但是,拿回家后我爸爸说那茶叶不值200元。照片应该是P上去的,因为他当过浙江省的领导。”妻子立刻说:“你跑题了。”丈夫随即说:“所以你就觉得,要说好玩,其实有很多地方好玩,就是看一下就可以了。”上述对话文本可见妻子对可能出现的非相关话题的提醒,丈夫也心领神会。因此最终表现在故事中的仅为对家庭遭遇的旅游陷阱的描述。每个家庭的集体记忆在形成过程中都有协商,但更多体现的是晚辈对长辈叙述的服从和长辈对晚辈叙述的迁就认同。有青少年的家庭在建构集体记忆时,一般会选择孩子的记忆来建构,充分體现了中国式家庭关系“孝亲”“慈爱”[65]的特点。如家庭6的故事节选:“吃烤鸭的时候,她睡着了,没吃到,在倒时差。她记得上海的外滩很漂亮,楼好高,当时我们住在83层。”

海外移民返乡家庭旅游的集体记忆通过对“祖国美食”“风景”“聚会”“活动”和“乡情”等内容的分享来维系。分享以日常生活为背景,包括针对家人、亲戚朋友、老师、同学的交流分享。随着微信、微博、照片墙(Instagram)等社交媒体的兴起与发展,海外移民还以图文并茂的形式向陌生人分享美好记忆,进一步维系了返乡家庭旅游集体记忆的信息建构。虽然每个移民家庭的探亲和旅游地点、活动与感受有差异,但在家庭生活中分享的高频感受却是一致的,例如每个家庭日常都会聊起返乡旅游品尝过的中国“美食”、游览过的“景点”、旅途获得的“见闻”等,如家庭3的故事节选:“旅游回来的时候,孩子们带了一些兵马俑的雕刻陶俑,在圣诞节的时候送给老师,还给老师介绍了兵马俑的历史。回来后,我们全家常在一起聊的就是吃,总会跟在中国吃的东西比。一问他们最好吃的是哪儿的,他们就会罗列北京的大董烤鸭、西安的涮羊肉,等等,印象特别深刻,这些是我们日常的共同话题。”每个家庭还体现出关心祖国建设、不吝赞美、期待改进的家国情怀。如家庭7的故事节选:“我们也知道国内景色很美,但要思考怎么管理,才能让大家在游玩的过程中体会到中国的人文美。现在跟我们小时候比,商业化有些过分了。孩子们也知道天气热,人多,根本静不下心。当然人多是国情问题,但可以研究一下怎么分流客源。”这也验证了海外移民返乡家庭旅游的集体记忆分享是一个创造性的社会过程,指导日常生活的继续与记忆建构[26]。

海外移民返乡家庭旅游集体记忆以及因此而产生的正面与负面情感共同构成了海外移民返乡家庭旅游的立体印象,那么返乡旅游的意义何在?释怀乡愁还是其他?

3.2 海外移民返乡家庭旅游中国家认同的建构

海外移民返乡家庭旅游的集体记忆在形成和保持国家认同方面起到重要作用,集体记忆蕴含并促进了国家认同。首先,国家认同随集体记忆的建构而建构。血缘、历史、地理、语言、文化这些特定而实质的内容是海外移民建构国家认同的基础要素,实现国家认同的深层要素则是其在返乡旅游过程中对祖国的感受,以及住在国的生活、环境、政治、教育等综合要素的影响。在集体记忆的建构过程中,家庭成员对祖国家园的感受始终占据核心位置,为家庭成员提供身体和心灵上的安全感与归属感。家庭成员对返乡旅游和祖国家园感受进行分享,在强化集体记忆的同时,也建构了国家认同。如家庭7的故事节选:“孩子们对美食聊得多一些。他们喜欢中国,尤其喜欢吃面条。我们吃过不同地方的面条,比如到上海就吃阳春面,到苏州就吃苏州的面,到镇江就吃锅盖面。小孩都说中国好吃的很多,还特别想再去吃。我们在家不太会做这些,因为即便你买了现成的面条自己做,肯定也做不了当地那么地道的。”中华美食是海外移民家庭集体记忆与分享中最有代表性的话题,和日常生活结合得十分紧密。海外移民在返乡家庭旅游中对美食的眷顾与原真性追求,获得了最正宗的美食体验与感受。美食文化情结包含的味道承载了祖祖辈辈共同的记忆,这是一种由味觉记忆维系的民族、文化认同,从而形成国家认同在生活中的聚焦点。

其次,国家认同表现出父辈和子辈之间的差异。父辈国家认同主要通过“乡愁与返乡”“生活环境”“国家历史”“市场环境”和“身份认同”等情节体现。如家庭3故事中的相关内容就体现了父辈的“身份认同”情节:“从国家自豪感来说,我和我太太是一个想法,看到祖国家乡的发展很自豪。”子辈国家认同主要通过“家乡亲朋”“童年记忆”“人居环境”“国家管理”“签证”和“身份认同”等情节体现。如家庭8故事中的相关内容:“南平的社区还基本保留了,所以说我觉得比较亲切,感觉南平还是我的故乡。”“日常家庭与学校教育”直接影响子辈国家认同的建构。究其原因,主要是父辈的生活空间是祖国与住在国,而子辈的生活空间以住在国为主。从这个意义上说,海外移民并非单凭相同或相似的文化或生物性特质来结成一个共同体,而是因为有密切的行为互动或相互期待,通过一系列政经法律制度和社会公共规则联结起来的[62]。即便是同一个家庭,不同孩子之间的国家认同也有差异。如家庭3故事中的相关内容:“在贫富问题上,老二认为中国相当富裕,比美国还富,他觉得到2030年的时候,中国的经济总额就会超过美国,成为世界第一;老大则认为中国比美国穷,因为按人均来算,中国比美国穷好多。他俩一个从总量看国家的强大,另外一个是从个人平均值来看。”子辈在身份认同方面与父辈完全不同,他们要么认为自己归属于移民国,要么认为自己是双重身份。段义孚指出,如果一个民族不确定自己的认同感是什么时,那么就应该好好去学习下自己的语言、历史和地理,因为这三者共同承载了一个民族强大的自我意识[80]。

最后,国家认同具有代际传承性。海外移民返乡家庭旅游的地点和活动成为国家认同代际传承的载体。如家庭9故事中的相关内容:“她很喜欢回河南,因为那里有姥姥姥爷,养了很多动物,会带她去跟狗狗一起玩,去喂鸡;回加拿大时,姥姥姥爷就会叮嘱她注意车,因为农村的车比加拿大这少。”同时,血缘谱系令家庭中的子辈认可父辈的家乡和自己有很深的渊源,并愿意保持国家联系。如家庭8故事中的内容:“以后我去中国的话,我还是会跟爸爸妈妈,因为我觉得我不会自己回国。我觉得我是加拿大人,国内是我的家乡,也是我爸爸妈妈的家乡,大家一起去的话,可能会更热闹、更好玩。”父辈在国家认同方面的垂直传播特性主要体现在日常教育方面。一方面,父辈通常在返乡家庭旅游的活动中直接传递“艰苦朴素”等中国传统,但教育效果因子辈的年龄而存在差异。如家庭4故事中的内容:“老二比较喜欢我给他读的成语故事。我先生就讲他小时候家里没有钱,上学很困难。孩子开始是喜欢听的,但他们没有遇到这种情况,而我先生每次都说这个,他们就不喜欢听了。我先生的想法其实是要让他们艰苦朴素,现在才知道总重复讲他们就不爱听了。”另一方面,随着青少年的成长,日常生活环境、大众传媒、个人思考理解能力以及与家长的亲密友好关系会影响父辈在国家认同方面垂直传播的效果[81]:“我们经常给孩子们灌输艰苦奋斗的精神,但他们回到中国以后,会发现自己看到的中国和我们传递的信息不一样。比如回国聚餐,经常饭菜剩下很多,大家也不打包,并没有跟我们想传达的艰苦朴素精神是一致的。”(家庭3故事中的内容)由此可见,国家认同是随着个体经验和环境的变化而发生相应变化,并渗透到日常生活的方方面面。血缘谱系令家庭中的子辈认可父辈的家乡和自己有很深的渊源,并愿意保持国家联系。每个海外移民家庭的返乡旅游地点、活动都充分体现出家庭成员对与祖国存在代际渊源的认同。

3.3 海外移民的日常实践与集体记忆和国家认同

海外移民返乡家庭旅游在集体记忆的生成和分享过程中,不仅根据时空关系把集体记忆信息置于特定返乡旅游的情境中,还将集体记忆所包含关于国家的体验和情感作为国家认同的一部分。海外移民借助返乡家庭旅游中的地点、景观、仪式、体验活动等外化形式,认同并传承蕴含于集体记忆中的價值观、身份感、责任感。同时,在返乡家庭旅游集体记忆的重复实践中,认同感被不断激发和强化,从而内化为海外移民返乡家庭旅游的行为指导。集体记忆体现的建构功能并非简单地对历史原貌进行回忆、恢复[82],而是对国家认同建构的影响。

海外移民返乡家庭旅游的集体记忆承载着家庭的情感、文化和信仰,作为家庭共有的独特的文化方式,能够为家庭成员提供身心归属感。由于社会环境、个人素质与心理等各方面的变化,海外移民返乡家庭旅游的集体记忆并非对旅游活动的简单重复和再现,而是结合现实进行重新建构,通过各种媒介进行交流,超越了对具体探亲和旅游活动的叙述,展现出家庭成员当下的身份与价值,并在家庭活动中不断重复,从而实现对返乡家庭旅游内在价值观的真正认同。

海外移民的国家认同提前存在于家庭成员的意识里,主要来源于他们日常生活中所接触到的学校教育、家庭教育与外界媒体宣传等,而移民的返乡家庭旅游激发了家庭成员这部分集体记忆的建构。可以说,集体记忆和国家认同在很大程度上依赖于预先形成的讨论元素、图像、概念、词汇等[83],以帮助塑造和理解返乡旅游的具体地点、活动和感受。

4 结论

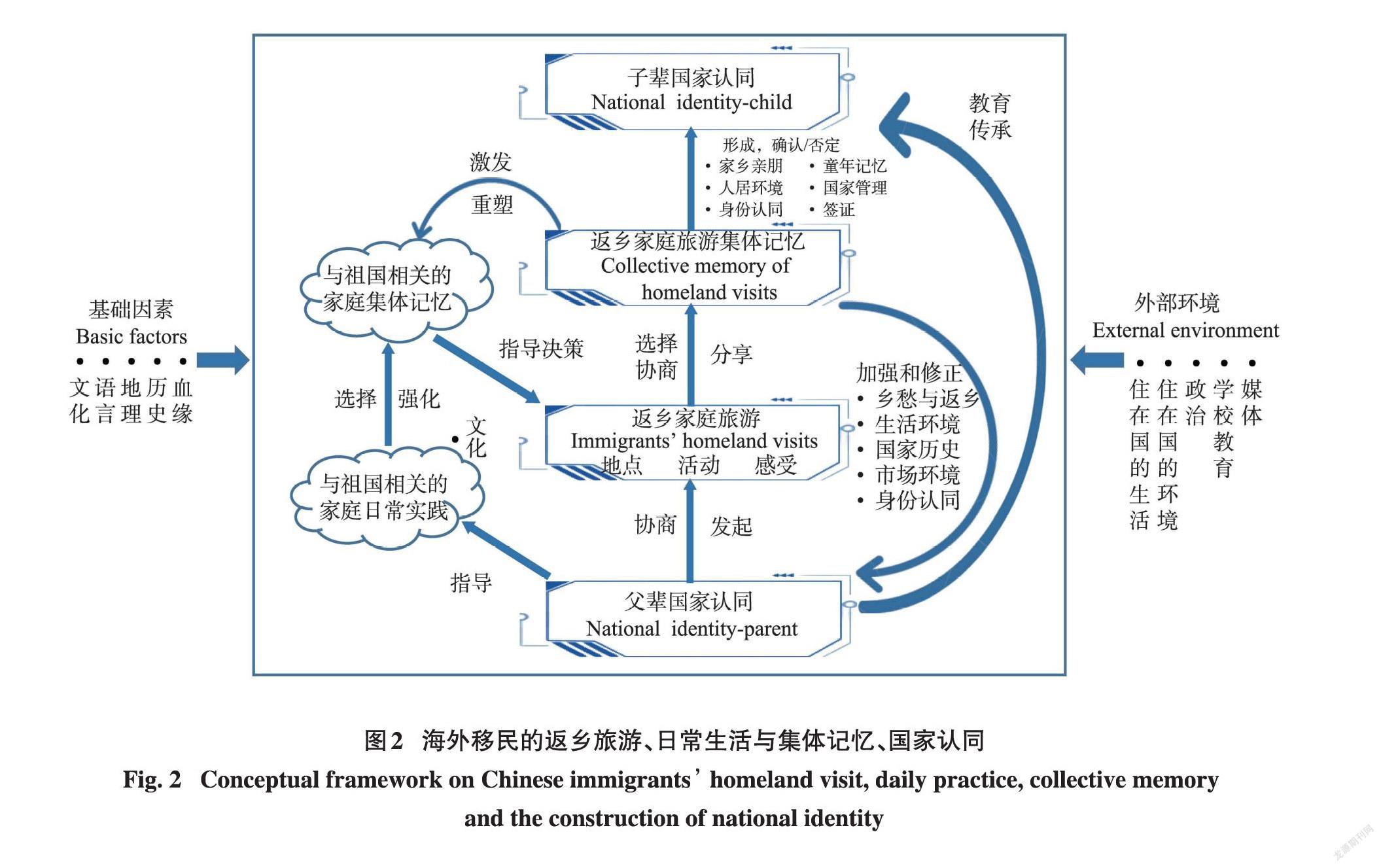

本研究旨在研究海外移民返乡家庭旅游的集体记忆和国家认同建构。通过叙事分析方法发现,海外移民返乡家庭旅游中的集体记忆和国家认同是动态发展的,离不开外部环境、基础性因素的影响。其集体记忆的信息建构始终共同遵循着“角色”“情境”“问题”(即正面情感和负面情感)三者之间的关联逻辑进行建构(图2),不同家庭的成员虽在参与度、转向、洞察力和一致性等方面存在差异,但均表现出晚辈对长辈叙述的服从和长辈对晚辈叙述的迁就认可;同时通过“行动”,即对返乡旅游集体记忆的分享,来维系集体记忆,从而重新指导生活的继续与记忆建构。“结果”则是海外移民返乡家庭旅游的集体记忆蕴含、促进了国家认同。国家认同随集体记忆的形成而建构,并在建构过程中产生了父辈与子辈差异化的国家认同。

海外移民的返乡旅游、日常生活与集体记忆、国家认同,内涵外延丰富,进一步解释了在日常生活的大背景中,海外移民返乡家庭旅游、集体记忆和国家认同的关系,如图2所示。海外移民的日常生活受到血缘、历史、地理、语言、文化这些基础性因素和政治、媒体、学校教育与住在国的生活、环境等外部因素的共同影响。返乡旅游源起于父辈的国家认同,通过父辈与家庭成员的协商或由父辈直接发起。家庭成员在返乡旅游过程中,通过旅游地点、活动和感受的选择协商或分享形成了集体记忆。其中,有关乡愁与返乡、生活环境、国家历史、市场环境和身份认同的内容加强和修正了父辈国家认同,有关家乡亲朋、人居环境、童年记忆、国家管理、签证和身份认同的内容形成、确认或否定了子辈国家认同。父辈国家认同通过日常教育和传承影响子辈国家认同,也指导着与祖国相关的家庭日常实践,从而选择或强化了与祖国相关的集体记忆。同时,返乡家庭旅游集体记忆激发或重塑了与祖国相关的家庭记忆,进而又指导决策了返乡家庭旅游。

基于上述发现,海外移民返乡家庭旅游集体记忆和国家认同的建构从内涵和外延上均体现出非惯常和惯常环境[84]的影响;父辈国家认同是返乡家庭旅游活动开展的基石;返乡旅游对国家认同的影响通过集体记忆实现。本研究把非血缘共同体的社会和国家放到与血缘共同体的家的关联性中理解,有助于解析祖国文化和住在国文化共存下的海外移民返乡旅游的集体记忆与国家认同建构。

4.1 理论贡献

本研究的理论贡献体现在3个方面。首先,文章从流动性视角研究了非惯常环境[84]下、和平与发展时代的、祖国和住在国文化共存背景下的海外移民返乡家庭旅游中的集体记忆和国家认同建构及其相互关系。体现了海外移民返乡家庭旅游的本土化空间特征、环境特征与跨文化特征,符合旅游者以经验方式认识所处的非惯常环境,并建立情感联系[85]的逻辑层次。在国家认同分析中,集体记忆不再是作为一种背景解释变量出现,而是作为一种与认同相互作用的重要分析工具出现,表明群体认同可以通过集体记忆为中间媒介而得以建构和完成[52]。其次,本研究从社会学视角展现了家庭形式的多样性、家庭群体的社会性和家庭经验的多维度性,实现了家庭旅游研究从决策到结果的转变,发现家庭旅游有助于形成国家认同,体现出中国独特的文化价值观影响,并在社会意识形态领域阐释了移民旅游的独特性,增加了对海外移民家庭的群体关注,进一步丰富了已有的家庭旅游研究内容。最后,现有研究的记忆主体大多集中在“局内者”,如民族苦难的集体记忆,而本研究的记忆主体是移民家庭,是“局外的局内者”[86]。

研究方法層面,本研究从社会学视角探索了叙事分析方法,通过情节的整理与推进,形成叙事结构图,以故事的形式展现出海外移民家庭建构集体记忆与国家认同的共性和差异性,验证了后经典叙事学超越经典叙事学的文学、文字叙事范畴,探索研究方法的多元化和研究范式的动态化、语境化[87]。本研究从旅游者自身经历出发,探讨集体记忆和国家认同,创新了旅游视角下的方法论和思路方面的反思。

4.2 实践意义

从实践意义来说,海外移民的返乡家庭旅游活动已成为民间交流的重要桥梁,对其国家认同的研究有利于增进族群了解,促进社会和谐[22]。从中华文化国际传播的实践来看,政府和人民都要善于利用国际思维和现代科技手段,多层次、全方位地推进中华文化的国际传播,展现中国在经济发展中的良好国际形象与大国风范。从政府宏观层面审视,本研究有助于相关部门更好地制定针对这一群体的政策,引导海外移民家庭更加便利地走进中国,增进对中国和家乡的了解与认识,从而增强他们对中华民族和中华文化的认同感。从旅游业发展的中观层面审视,行业应进一步优化旅游业发展环境,提升公共服务,改善全域旅游目的地发展环境,优化产品结构,彰显全域旅游目的地文化价值[88]。目的地应加深对“非惯常环境”的理解,通过完善服务链,切实改善目的地在网络支付对接、接驳交通、排队等待、游客如厕、公共安全、医疗卫生等游客便利环节的实际体验。从旅游企业的微观层面出发,应建立能够配置多种最终产品和服务的定制模块,而这种定制模块其实只需提供符合海外移民家庭需要的可自由组合的标准件,如中英双语导游服务、网络服务、租车服务、短期文化课程等,既能给顾客一种无限选择的感觉,又能使复杂的制造程序得到有效管理[89]。当然,也可从主题化、舞台化、场景化等多层次为游客提供旅游体验,甚至为海外移民返乡家庭旅游“设计人生回忆”[90],以进一步满足海外移民返乡家庭旅游的体验需求。

4.3 未来研究方向

为保证海外移民返乡家庭旅游体验内涵的丰富性,实现研究目标,本研究仅选择了移民美国和加拿大8年以上的家庭;同时,由于移民家庭结构的复杂性,也仅选择了家庭成员全部是华人的家庭,未能从住在国与祖国距离的远近、移民时间的长短、住在国的文化特性以及家庭成员的文化背景差异来体现海外移民返乡家庭旅游中的集体记忆和国家认同建构差异。未来可以通过增加样本的丰富性与层次性开展深入的比较研究,还可以通过定量研究进一步验证质性研究的发现。此外,从时间视角来说,人的一生不只作一次旅行,这使海外移民家庭旅游的集体记忆和国家认同成为可以跟踪研究的过程。

2014年6月6日,习近平总书记在会见第七届华侨华人社团联谊大会代表时强调,“团结统一的中华民族是海内外中华儿女共同的根,博大精深的中华文化是海内外中华儿女共同的魂,实现中华民族伟大复兴是海内外中华儿女共同的梦。”返乡家庭旅游是海外移民和祖国交流的重要渠道。海外移民返乡家庭旅游的集体记忆和国家认同研究有助于国家在政治、文化、经济、社会等方面进一步完善自我形象的塑构,未来还可以从国家政策、旅游服务、经济转型与消费升级等角度开展专项研究,以便为海外移民返乡精准服务,从而共同实现中国梦。

参考文献(References)

[1] 王辉耀, 苗绿. 中国国际移民报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 47-54. [WANG Huiyao, MIAO Lu. Annual Report on Chinese International Migration[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2018: 47-54.]

[2] 白庆哲. 新安全观下的海外华人移民与中国国家安全[J]. 求索, 2004(9): 111-112; 133. [BAIQingzhe. Overseas Chinese immigrants and Chinese national security under the new security concept[J]. Qiu Suo, 2004(9): 111-112; 133.]

[3] MARKS R B. Social organization in South China, 1911-1949[J]. The Journal of Asian Studies, 1985, 44(4): 833-835.

[4] 潮龙起, 邓玉柱. 广东侨乡研究三十年: 1978—2008[J]. 华侨华人历史研究, 2009, (2): 61-71. [CHAO Longqi, DENG Yuzhu. Studies on Guangdong Qiaoxiang over the past three decades: 1978-2008[J]. Overseas Chinese History Studies, 2009, (2): 61-71.]

[5] 梅伟强. 华侨: 侨乡社会经济与文化发展的强大动力——“台山第一侨乡”端芬镇的调查之一[J]. 五邑大学学报(社会科学版)1996, 10(1): 70-76. [MEI Weiqiang. Overseas Chinese: A powerful motive force for the social, economic and cultural development of overseas Chinese Township—One of the investigations of Duanfen town, Taishan first overseas Chinese Township[J]. Journal of Wuyi University (Social Sciences Edition), 1996, 10(1): 70-76.]

[6] 王元林, 鄧敏锐. 近代广东侨乡生活方式与社会风俗的变化——以潮汕和五邑为例[J]. 华侨华人历史研究, 2005(4): 56-62. [WANG Yuanlin, DENGMinrui. The change of life style and custom in Qiaoxiang in modern times: With special reference to Chaoshan and Wuyi[J]. Overseas Chinese History Studies, 2005(4): 56-62.]

[7] 丁绍莲. 华侨返乡旅游在目的地文化保护和发展中的作用[J]. 旅游研究, 2016(3): 7-8. [DING Shaolian. The role of overseas Chinese travel in the protection and development of destination culture[J]. Tourism Studies, 2016(3): 7-8.]

[8] STEPHENSON M L. Travelling to the ancestral homelands: The aspirations and experiences of a UK Caribbean community[J]. Current Issues in Tourism, 2002, 5(5): 378-425.

[9] COHEN E H. Youth Tourism to Israel: Educational Experiences of the Diaspora[M]. Buftalo, NY: Channel View Publications, 2008: 116-119.

[10] HUANG WJ, HALLER W J, RAMSHAW G P. Diaspora tourism and homeland attachment: An exploratory analysis[J]. Tourism Analysis, 2013, 18(3): 285-296.

[11] GARROD A, KILKENNY R. Balancing Two Worlds: Asian American College Students Tell Their Life Stories[M]. Ithaca: Cornell University Press, 2007: 1-22.

[12] KING B. What is ethnic tourism? An Australian perspective[J]. Tourism Management, 1994, 15(3): 173-176.

[13] MARSCHALL S. Travelling down memory lane: Personal memory as a generator of tourism[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(1): 36-53.

[14] 莫里斯·哈布瓦赫. 论集体记忆[M]. 上海: 上海人民出版社, 2002: 69-71. [HALBWACHS M. On Collective Memory[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2002: 69-71.]

[15] 李桂艳. 集体记忆的价值观认同功能[J]. 当代中国价值观研究, 2017, 11(5): 21-29. [LI Guiyan. Identity of collective memory[J]. Study on Contemporary Chinese Values, 2017, 11(5): 21-29.]

[16] 蔡辰梅, 刘刚. 论教师的集体记忆与自我认同——基于实地研究的分析与思考[J]. 教育学报, 2009, 5(5): 89-97. [CAI Chenmei, LIU Gang. On teachers’ collective memory and self-identity: An analysis and thought based on field research[J]. Journal of Educational Studies, 2009, 5(5): 89-97.]

[17] 唐远雄, 穆童. 集体记忆与老字号的商道传承——以“义顺”商号为例[J]. 青海民族研究, 2017, 28(2): 50-55. [TANG Yuanxiong, MU Tong. Collective memory and time-honored brand’s business philosophy inheritage—Taking Yishun company as an example[J]. Qinghai Journal of Ethnology, 2017, 28(2): 50-55.]

[18] 朱峰, 杨卫华, 刘爽, 等. 集体记忆情境下的“80后”晒童年现象的社会学思考[J]. 山东省青年管理干部学院学报, 2018, 136(6): 32-37. [ZHU Feng, YANG Weihua, LIU Shuang, et al. A sociological reflection on the :“Post-80s” suning childhood phenomenon in the context of collective memory[J]. Journal of Shandong Youth Administrative Cadres College, 2018, 136(6): 32-37.]

[19] 樊浩. 中国伦理精神的现代构建[M]. 南京: 江苏人民出版社, 1997: 61-66. [FAN Hao. Modern Construction of Chinese Ethical Spirit[M]. Nanjing: Jiangsu People's Publishing, Ltd. , 1997: 61-66.]

[20] 陈红. 中国传统日常生活世界的近代变迁述略[J]. 黑龙江社会科学, 2003, 76(1): 24-27. [CHEN Hong. Changes of everyday life world in modern China[J]. Heilongjiang Social Sciences, 2003, 76(1): 24-27. ]

[21] RUSSELL N. Collective memory before and after Halbwachs[J]. The French Review, 2006, 79(4): 792-804.

[22] 張冬冬. 华侨华人: 构建人类命运共同体的独特力量[J]. 人民论坛, 2018(17): 136-137. [ZHANG Dongdong. Overseas Chinese: An unique force in building a community with a shared future for mankind[J]. People’s Forum, 2018(17): 136-137.]

[23] BARCLAY K, KOEFOED N J. Family, memory, and identity: An introduction[J]. Journal of Family History, 2021, 46(1): 3-12.

[24] FITZGERALD J M. Vivid memories and the reminiscence phenomenon: The role of a self-narrative[J]. Human Development, 1988(32): 261-273.

[25] SHORE B. Making time for family: Schemas for long-term family memory[J]. Social Indicators Research, 2009, 93(1): 95-103.

[26] GOLLAC S, OESER A. Comparing family memories in France and Germany: The production of history(ies) within and through kin relations[J]. Journal of Comparative Family Studies, 2011, 42(3): 385-397.

[27] ARDAKANI M K, OLOONABADI S S A. Collective memory as an efficient agent in sustainable urban conservation[J]. Procedia Engineering, 2011(21): 985-988.

[28] BAKHURST D. Meaning, normativity and the life of the mind[J]. Language & Communication, 1997, 17(1): 33-51.

[29] DIJCK J V. Digital photography: communication, identity, memory[J]. Visual Communication, 2008, 7(1): 57-76.

[30] 王汉生, 刘亚秋. 社会记忆及其建构: 一项关于知青集体记忆的研究[J]. 社会, 2006, 26(3): 46-69. [WANG Hansheng, LIU Yaqiu. Social memory and its construction: A study of the collective memory of the intellectual youth generation[J]. Society, 2006, 26(3).]

[31] Marschall S. The role of tourism in the production of cultural memory: The case of ‘homesick tourism’ in Poland[J]. Memory Studies, 2016, 9(2): 187-202.

[32] WEAVER D B. The exploratory war-distorted destination life cycle[J]. International Journal of Tourism Research, 2000, 2(3): 151-161.

[33] SEATON A V. War and thanatourism: Waterloo 1815-1914[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(1): 130-158.

[34] WINTER C. Tourism, social memory and the great war[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(4): 607-626.

[35] 朱芳. 國外集体记忆在旅游领域的应用研究述评[J]. 宿州学院学报, 2017, 32(10): 52-56. [ZHU Fang. Review on the application of foreign collective memory in tourism[J]. Journal of Suzhou University, 2017, 32(10): 52-56.]

[36] YANKHOLMES A, MCKERCHER B. Rethinking slavery heritage tourism[J]. Journal of Heritage Tourism, 2015, 10(3): 1-15.

[37] 钱莉莉, 张捷, 郑春晖, 等. 地理学视角下的集体记忆研究综述[J]. 人文地理, 2015, 146(6): 7-12. [QIAN Lili, ZHANG Jie, ZHENG Chunhui, et al. A review of studies on collective memory from the perspective of geography[J]. Human Geography, 2015, 146(6): 7-12.]

[38] SUTTON J. Between individual and collective memory: coordination, interaction, distribution[J]. Social Research, 2008, 75(1): 23.

[39] 李彦辉, 朱竑. 地方传奇、集体记忆与国家认同——以黄埔军校旧址及其参观者为中心的研究[J]. 人文地理, 2013, 28(6): 17-21. [LI Yanhui, ZHU Hong. Place myth, collective memory and national identity: A case study of Huangpu military academy in Guanzhou[J]. Human Geography, 2013, 28(6): 17-21.]

[40] 薛亚利. 庆典: 集体记忆和社会认同[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2010, 27(2): 63-71. [XUE Yali. Ceremony: Collective memory and social identity[J]. China Agricultural University Journal of Social Sciences Edition, 2010, 27(2): 63-71.]

[41] 吴炆佳, 孙九霞. 旅游地理视角下记忆研究的进展与启示[J]. 人文地理, 2018, 164(6): 18-27. [WU Wenjia, SUN Jiuxia. The progress and enlightenment of memory research From the tourism geography perspective[J]. Human Geography, 2018, 164(6): 18-27.]

[42] 吴玉军, 顾豪迈. 国家认同建构中的历史记忆问题[J]. 中国特色社会主义研究, 2018(3): 69-76. [WU Yujun, GU Haomai. Historical memory in the construction of national identity[J]. Studies on the Socialism with Chinese Characteristics, 2018(3): 69-76.]

[43] SMITH A D. National Identity[M]. Harmondsworth: Penguin Books, 1991: 19-41.

[44] DEKKER H, MALOVA D, HOOGENDOORN S. Nationalism and its explanations[J]. Political Psychology, 2003, 24(2): 345-376.

[45] 陈茂荣. 国家认同问题研究综述[J]. 北方民族大学学报(哲学社会科学版), 2016(2): 77-81. [CHEN Maorong. Overview of research on national identity[J]. Journal of Beifang University of Nationalities (Philosophy and Social Sciences Edition), 2016(2): 77-81.]

[46] COHEN R. Frontiers of Identity: The British and the Others[M]. London; New York: Longman, 1994: 78-100.

[47] PALMER C. Tourism and the symbols of identity[J]. Tourism Management, 1999, 20(3): 313-321.

[48] PARK H Y. Heritage tourism: Emotional journeys into nationhood[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(1): 116-135.

[49] PRETES M. Tourism and nationalism[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(1): 125-142.

[50] 郭俊伶, 卢东, 金鹏. 红色旅游中敬畏情绪对游客国家认同的影响研究[J]. 资源开发与市场, 2018, 37(4): 1026-1031. [GUO Junling, LU Dong, JIN Peng. Study on influence of awe on tourists’ national identity in red tourism[J]. Resource Development&Market, 2018, 37(4): 1026-1031.]

[51] TIMOTHY D J. Geography and Genealogy: Locating Personal Pasts.[M] Aldershot Burlington: Ashgate Publishing, 2007: 81-102.

[52] TIE C, HOLDEN A, PARK H Y. A ‘reality of return’: The case of the Sarawakian-Chinese visiting China[J]. Tourism Management, 2015(47): 206-212.

[53] HUANG W J, KING B, SUNTIKUL W. VFR tourism and the tourist gaze: Overseas migrant perceptions of home[J]. International Journal of Tourism Research, 2017, 19(4): 421-435.

[54] 艾娟, 汪新建. 集体记忆: 研究群体认同的新路径[J]. 新疆社会科学, 2011(2): 121-126. [AI Juan, WANG Xinjian. Collective memory: New study way of group identity[J]. Social Sciences in Xin Jiang, 2011(2): 121-126.]

[55] DESS R. Collective memory, cultural transmission, and investments[J]. American Economic Review, 2008, 98(1): 534-560.

[56] CONFINO A. Collective memory and cultural history: Problems of method[J]. The American Historical Review, 1997, 102(5): 1386-1403.

[57] NORA P. Between memory and history: Les lieux de mémoire[J]. Representations, 1989, 26(1): 7-24

[58] 胡百精. 互联网与集体记忆构建[J]. 中国高校社会科学, 2014(3): 98-104. [HU Baijing. The collective memory in the age of internet[J]. Social Sciences in Chinese Higher Education Institutions, 2014(3): 98-104.]

[59] 张宇慧. 缺乏集体记忆的一代——互联网时代的90后青年精神世界[J]. 中国青年研究, 2015 (12): 89-93. [ZHANG Yuhui. A generation without collective memory—The post-90s youth spiritual world in the internet age[J]. China Youth Study, 2015(12): 89-93.]

[60] LAUENSTEIN O, MURER J S, BOOS M, et al. ‘Oh motherland I pledge to thee... ’: A study into nationlism, gender and the representation of an imagined family within national anthems[J]. Nations and Nationalism, 2015, 21(2): 309-329.

[61] PIAGET J, WEIL A. The development in children of the idea of the homeland and of relations with other countries[J]. International Social Science Bulletin, 1951(3): 561-578.

[62] 江宜桦. 自由主义、民族主义与国家认同[M]. 台北: 扬智文化事业股份有限公司, 1998: 14-21. [JIANG Yihua. Liberalism, Nationalism and National Identity[M]. Taipei: Yang Zhi Culture Co., Ltd., 1998: 14-21.]

[63] 洪元植. “儒教共同体主义谈论”与“家”[J]. 黑龍江社会科学, 2014(2): 18-23. [HONG Yuanzhi. “Talk about confucianism and communism” and “home”[J]. Social Sciences in Heilongjiang, 2014(2): 18-23.]

[64] STACEY J. Brave New Families: Stories of Domestic Upheaval in Late Twentieth Century America[M]. New York: Basic Books, 1990: 1-18.

[65] POLKINGHORNE D E. Narrative configuration in qualitative analysis[J]. International Journal of Qualitative Studies in Education, 1995, 8(1): 5-23.

[66] MURA P, SHARIF S P. Narrative analysis in tourism: A critical review[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2017, 17(2): 194-207.

[67] DU PREEZ W P. A Science of Mind: The Quest for Psychological Reality[M]. London: Academic Press, 1991: 65-82.

[68] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 405-406. [CHEN Xiangming. Qualitative Research Methods and Social Science Research[M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2000: 405-406.

[69] EMDEN C. Conducting a narrative analysis[J]. Collegian (Royal College of Nursing, Australia), 1998, 5(3): 34.

[70] RICHARD S L. Handling Qualitative Data: A Practical Quide[M]. London: SAGE Publications, 2005: 103-124.

[71] RIESSMAN C K. Narrative analysis[M]//KELLY C N, HORROCKS K M, ROBERTS B, et al. Narrative, Memory and Everyday Life. Huddersfield: University of Huddersfield Press, 2005: 1-30.

[72] YUSSEN S R, OZCAN N M. The development of knowledge about narratives[J]. Educational Psychology, 1997(2): 1-68.

[73] OLLERENSHAW J A, CRESWELL J W. Narrative Research: A comparison of two restoryingdata analysis approaches[J]. Qualitative Inquiry, 2002, 8(3): 329-347.

[74] RICHARDSON B. Representing social minds: ‘We’ and ‘they’ narratives, natural and unnatural[J]. Narrative, 2015, 23(2): 200-212.

[75] WELTY E. The Eye of the Story: Selected Essays and Reviews[M]. New York: Vintage Books, 1979: 1-20.

[76] 王蒼柏, 黄绍伦. 回家的路: 关于全球化时代移民与家园关系的思考[J]. 广西民族大学学报 (哲学社会科学版), 2006, 28(4): 30-44. [WANG Cangbai, HUANG Shaolun. The way home: Reflections on the relationship between immigrants and their homes in the era of Globalization[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2006, 28(4): 30-44.]

[77] 梁枫. 教育、国民素质与社会冲突[J]. 教育经济评论, 2019, 4(1): 117-128. [LIANG Feng. Education, national, quality and social conflict[J]. China Economics of Education Review, 2019, 4(1): 117-128.]

[78] 单培勇. 略论国民素质发展规律[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2011, 38(3): 98-102. [SHAN Peiyong. A brief talking on the development regulation of national qualities[J]. Journal of Henan Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2011, 38(3): 98-102. ]

[79] CORTAZZI M. Narrative Dnalysis[M]. London: Falmer Press, 1993: 120-131.

[80] 段义孚. 回家记[M]. 志丞, 译. 上海: 上海译文出版社, 2013: 172-173. [DUAN Yifu. Coming Home to China[M]. ZHI Cheng, trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2013: 172-173.]

[81] ROUZROKH M, MULDOON M, TORABIAN P, et al. The memory-work sessions: Exploring critical pedagogy in tourism[J]. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 2017(21): 163-173.

[82] 管健, 郭倩琳. 共享、重塑与认同: 集体记忆传递的社会心理逻辑[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2020(5): 69-79. [GUAN Jian, GUO Qianlin. The Psychosocial logic of collective memory transmission: Sharing, reshaping and identification[J]. Journal of Nanjing Normal University(Social Science Edition), 2020(5): 69-79.]

[83] BELL D S A. Mythscapes: Memory, mythology, and national identity[J]. The British Journal of Sociology, 2003, 54(1): 63-81.

[84] 张凌云. 非惯常环境: 旅游核心概念的再研究——建构旅游学研究框架的一种尝试[J]. 旅游学刊, 2009, 24(7): 12-17. [ZHANG Lingyun. Unusual environment: The core concept of tourism research—A new framework for tourism research[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(7): 12-17.]

[85] 唐文跃. 地方感研究进展及研究框架[J]. 旅游学刊, 2007, 22(11): 70-77. [TANG Wenyue. A study progress of sense of locality and research framework[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(11): 70-77.]

[86] CAN H, HOCHSCHULE A S. Alevi-zaza belongings beyond borders: Insider/outsider attributions and identity empowerment strategies in transnational and multigenerational family spaces between Turkey and diaspora[J]. German Politics and Society, 2013, 31(107): 79-92.

[87] 尚必武. 当代西方后经典叙事学研究[M]. 北京: 人民文学出版社, 2013: 6-11. [SHANG Biwu. Contemporary Western Narratology: Postclassical Perspectives[M]. Beijing: People’s Literature Publishing House, 2013: 6-11.

[88] 周永博, 沈敏, 吳建, 等. 迈向优质旅游: 全域旅游供需错配及其治理 [J]. 旅游学刊, 2018, 33(6): 36-48. [ZHOU Yongbo, SHEN Min, WU Jian, et al. Stepping towards holistic tourism: Supply and demand mismatch at tourism destination and possible solutions[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(6): 36-48.]

[89] 于超, 樊治平, 张晓晓. 考虑小型团体游客多类型期望的旅游产品个性化定制方法[J]. 旅游科学, 2017, 31(2): 32-41. [YU Chao, FAN Zhiping, ZHANG Xiaoxiao. A reflection on personalized customization method for various small-group-tourists-aspired tourism products[J]. Tourism Science, 2017, 31(2): 32-41.]

[90] 厉新建, 张凌云, 崔莉. 全域旅游: 建设世界一流旅游目的地的理念创新——以北京为例[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 130-134. [LI Xinjian, ZHANG Lingyun, CUI Li. Comprehensive tourism: Idea innovation on building a world-class tourism destination. Human Geography, 2013, 28(3): 130-134.]