高速铁路对民族地区旅游发展水平的影响机制研究

何芙蓉,胡北明

(1.贵州财经大学 工商管理学院,贵州 贵阳 550025;2.西华师范大学 管理学院,四川 南充 637002)

0 引言

由于历史原因,我国西部民族地区经济发展相对落后,但旅游资源丰富。多年来落后的交通条件严重制约了西部地区旅游及经济的发展,高速铁路的开通带来转机。高速铁路的时空压缩效应缩减游客的心理距离并降低了游客对时间的掌控风险[1],缩短了西部民族地区与主要客源地之间的时间距离,成为游客中短距离出游的首选交通工具[2]。

高速铁路对旅游的影响探究已然成为热点,主要关注高速铁路对旅游者、区域旅游空间结构及旅游经济的影响。刘宇青等[3-4]通过实证证明了高速铁路对旅游者旅游线路和目的地选择具有显著影响; Yu 等[5-7]采用加权平均旅行时间、经济潜力等可达性测度指标,对旅游景点、都市圈等不同尺度的可达性进行测度,并分析可达性改变对区域旅游空间结构的影响,形成“虹吸效应”“过滤效应”“扩散效应”等高速铁路效应;邓涛涛等[8]通过对长三角地区的实证分析得出高速铁路开通显著促进地区旅游业发展,但Gao 等[9]发现这种促进仅对旅游人次数有效,且存在地区、公路交通条件的异质性,对高速铁路沿线地区、公路不发达地区影响更显著[10]。

现有研究中,研究对象主要集中于东部沿海发达地区,对西部民族地区的关注较少;内容上主要对高速铁路引起的空间结构及旅游经济的影响效应探讨,未深入分析其作用机制。基于此,研究以贵州省、广西壮族自治区、云南省3 个自2013 年陆续开通高速铁路的典型民族地区为案例区域,采用2010—2019 年39 个市州的面板数据测度地区旅游综合发展水平,并分析高速铁路开通对旅游发展水平的影响效应及作用机制,为民族地区旅游经济高质量发展提供支撑。

1 高速铁路影响旅游发展水平模型构建

1.1 研究假设

高速铁路是旅游地理系统中旅游通道的重要交通方式,每一次交通方式的变革都会显著提升目的地交通可达性[11],改变生产要素在旅游地理系统两端之间的流向和流量。从目的地视角来看,可达性的提升吸引更多的游客到达,促使旅游供给侧结构性改革[12];从客源地视角来看,旅游者出游的空间阻力随高速铁路开通而缩小,使目的地选择更加多样化,并提高游客行游比[13]。此外,高速铁路的舒适性、便捷性促使区域更多的潜在旅游需求转换为现实旅游活动,进一步繁荣目的地旅游市场。最后,高速铁路改变区域可达性,可达性的提升扩张了旅游圈空间,延伸了旅游客源市场范围。基于此,提出以下假设。

假设1 (H1):高速铁路开通提升区域旅游可达性,可达性的提升带来区域旅游发展水平的提高。假设2 (H2):旅游可达性在高速铁路促进区域旅游发展水平过程中存在中介效应,表现为部分中介。

1.2 模型构建

1.2.1 旅游发展水平模型

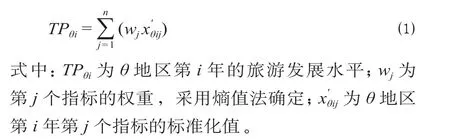

目前对区域旅游发展水平的衡量多采用旅游人次数、旅游收入,但单一指标很难真实表达旅游业的综合发展水平,故以国内旅游收入、旅游外汇收入、国内旅游人次数和入境旅游人次数4 项指标采用综合评价法测度地区旅游发展水平,测度公式如下。

1.2.2 可达性模型

可达性的测度方式较多,参考Yu 等学者的研究[5],采用加权平均旅行时间构建可达性模型测度区域旅游可达性。

式中:Ai为地区i的旅游可达性,数值越小,可达性越好;Tij为地区i到达地区j的最短时间;Mj为地区j的国内生产总值。

1.2.3 中介效应模型

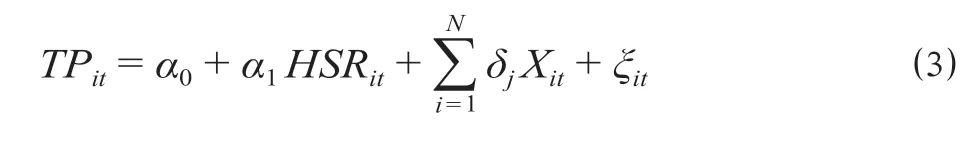

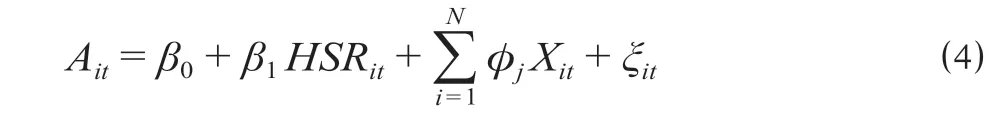

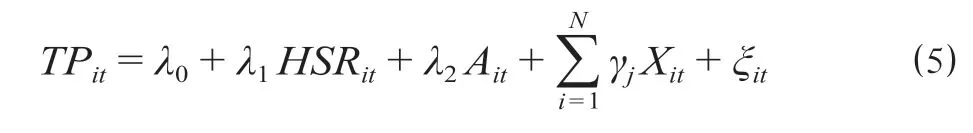

高速铁路改变地区的旅游可达性,而旅游可达性能否进一步对民族地区旅游发展水平产生影响,即旅游可达性的中介效应是否存在还未论证。参照Baron 等[14]的做法构建中介效应模型进行检验。

式中:TPit为旅游发展综合水平,以测度出来的旅游发展水平衡量;HSRit为t时期i地区的高速铁路开通状况的虚拟变量;α1为高速铁路开通对旅游发展综合水平的边际贡献;Xit为除高速铁路开通外影响旅游发展综合水平的一系列变量;δj为各控制变量的偏回归系数;ζit为随机扰动项;α0为常数项。

式中:Ait为地区i在t时间的旅游可达性,以模型 (2)测算的区域可达性为准;β1为高速铁路开通对地区旅游可达性的影响程度;β0为常数项;φj为各控制变量的偏回归系数;ζit为随机扰动项。

式中:λ1为高速铁路开通对地区旅游发展水平的直接影响;λ2为地区旅游可达性对旅游发展水平的影响;λ0为常数项;γj为各控制变量的偏回归系数;ξit为随机扰动项。

根据温忠麟等[15]的研究,如果系数α1显著,β1,λ2显著,则存在中介效应。且如果λ1不显著,为完全中介效应,λ1显著为部分中介效应。如果系数β1,λ2至少有一个不显著,则需要进行进一步的Sobel 检验。

1.3 变量设计

研究的被解释变量是各市州旅游综合发展水平,以公式 (1)测度,记为TPit;核心解释变量是HSRit,表示i地区在t年是否开通高速铁路,若已开通高速铁路则为1,否则为0;中介变量是旅游可达性,以旅游可达性模型测度的区域高速铁路开通前(2013 年)和高速铁路开通后(2019 年)各地区旅游可达性值进行衡量,记为Ait;为准确度量高速铁路开通对地区旅游发展水平的影响,引入其他对地区旅游发展水平会产生影响的主要因素为控制变量,包括人口密度(PEG)、投资水平(IVS)、资源禀赋(ATI是以3A 级及以上景区数量为基础,并根据A 级景区评分标准计算地区资源禀赋水平)和产业地位(TRG)。变量的含义及描述性统计分析如表1 所示。

表1 变量的含义及描述性统计分析Tab.1 Meaning and descriptive statistical analysis of variables

1.4 数据来源

GDP、常住人口、固定资产投资、旅游总收入、旅游人次数据来源于EPS 数据库中贵州、广西、云南县市统计数据库,缺失数据通过各市(州)统计年鉴和国民经济发展公报补齐;旅游景区数量来源于各省旅游行政部门官网统计的A 级景区目录,其中贵州省2019 年的A 级景区数量并未统计发布,使用2021 年发布的2020 年的A 级景区数量替代;最短旅行时间来源于2013 年全国铁路时刻表及12306 官方网站。

2 黔桂云地区旅游发展水平的时空动态

2.1 旅游发展水平的时序演变

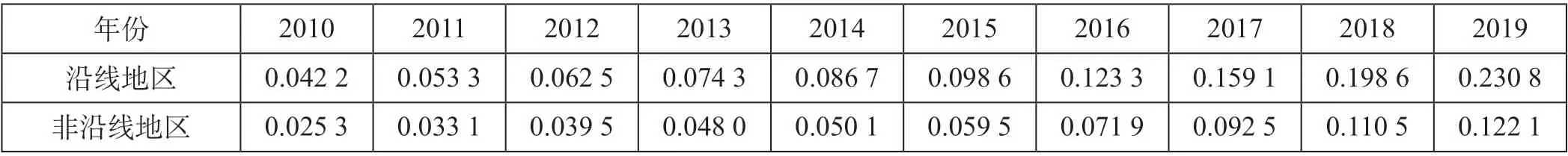

根据旅游发展水平测度模型,计算出区域39个市州2010—2019 年的旅游发展水平指数,并以是否开通高速铁路将区域分为沿线地区和非沿线地区,取区域内每年均值进行分析。黔桂云地区旅游发展水平的时序演变如表2 所示。

表2 黔桂云地区旅游发展水平的时序演变Tab.2 Time sequence evolution of tourism development level in Guizhou, Guangxi and Yunnan

从表2 可以看出,区域内旅游发展水平在研究期内逐年增加,自2015 年以后增长率渐高,区域旅游发展逐年渐好;其次,沿线地区的旅游发展水平一直高于非沿线地区,且2014 年以后增长率明显增加,且远远大于非沿线地区,可见高速铁路开通促进了区域旅游发展水平的提升。

2.2 旅游发展水平的空间演化

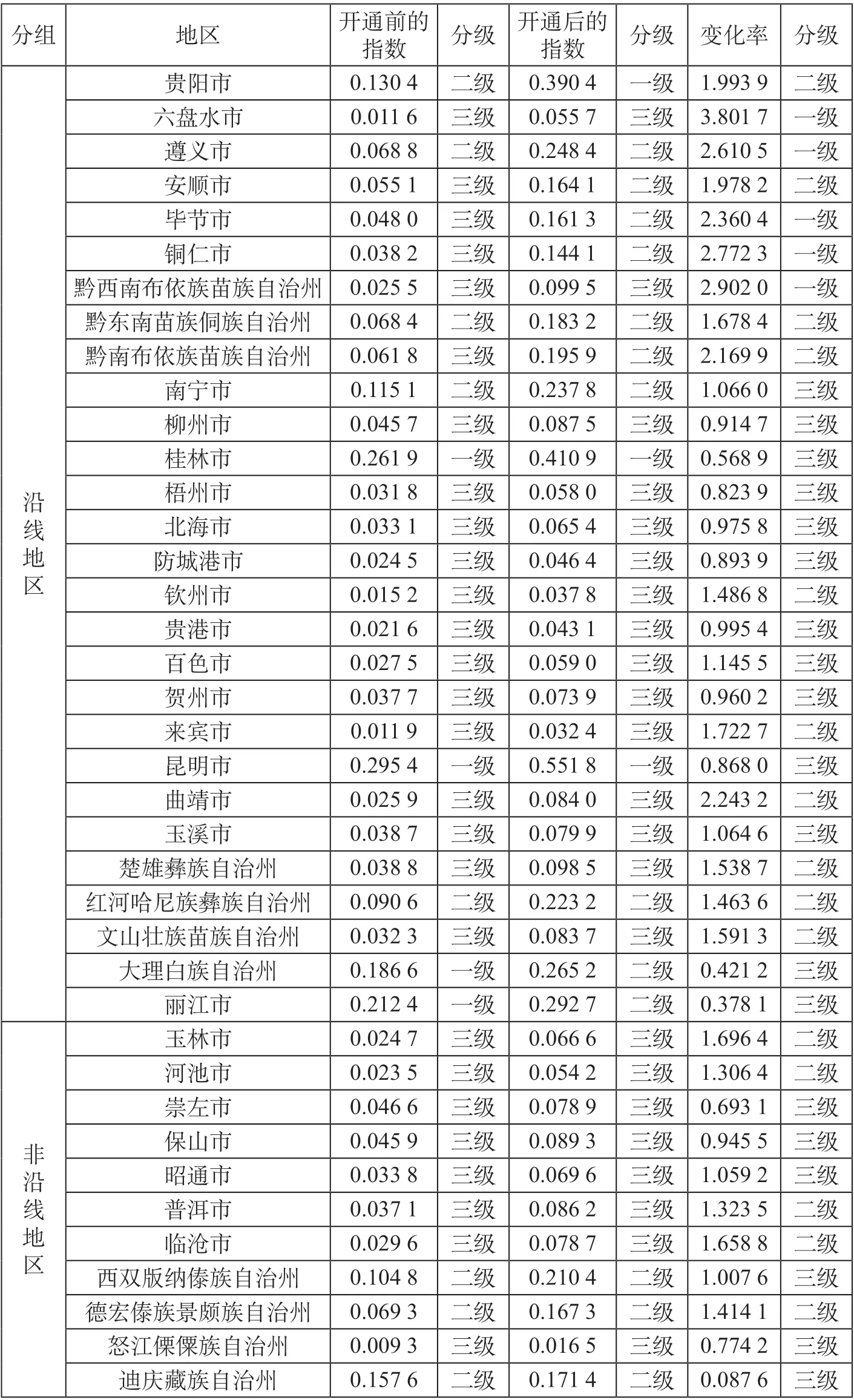

根据旅游发展水平测度模型,计算出贵州高速铁路开通前后5 年(2010—2019)、广西高速铁路开通前后4 年(2010—2017)、云南高速铁路开通前后3 年(2014—2019) 的旅游发展水平指数,并分别取开通前后的年平均指数,采用自然间断点分级法将区域旅游发展水平指数分成三级,以直观分析高速铁路对沿线地区、非沿线地区的旅游发展水平影响的差异。黔桂云地区旅游发展水平的空间演化如表3所示。

表3 黔桂云地区旅游发展水平的空间演化Tab.3 Spatial evolution of tourism development level in Guizhou, Guangxi and Yunnan

高速铁路开通前区域旅游发展水平指数呈现出3 个特征。第一,高水平的地区较少,只占样本地区的30.77%;第二,云南旅游发展水平占压倒性优势;第三,高水平地区主要为区位优势型和资源优势型城市。

高速铁路开通后,丽江市和大理州旅游发展水平退居第二级,贵阳市上升为第一级,形成贵阳市、昆明市和桂林市三足鼎立的格局;在第二级上,3 省区表现出不同的趋势:贵州省以贵阳市为核心呈四周扩散之势,与之相邻者全部晋级到第二级;云南省第二级地区在个数上依旧是3 省区最多,呈散状分布;广西壮族自治区各市州旅游发展水平普遍提高。

从高速铁路开通前后的变化率来看,变化率处于第一、二级的地区分别有5 个、13 个,83.3%的地区位于黔云两省。伴随黔渝高速铁路(重庆西—贵阳北)、成贵高速铁路(乐山—贵阳东)的开通,贵州省实现高速铁路市州全覆盖,并通过高速铁路的扩散效应对周边旅游发展基础较差的地区产生较大影响,如曲靖市、昭通市等。

3 高速铁路对旅游发展水平影响的作用机制

通过以上的现象分析可以看出,高速铁路开通后区域内旅游发展水平有所提高,为研究高速铁路如何促进旅游发展水平,采用中介效应模型分析高速铁路促进旅游发展水平的作用机制。

3.1 高速铁路开通前后区域旅游可达性的变化

通过可达性模型测算高速铁路开通前后各地区的可达性值,高速铁路开通前后区域可达性变化如表4所示。总体来看,高速铁路开通后,区域内旅游可达性普遍性提高了28.76%,其中高速铁路沿线地区可达性提升38.21%,非沿线地区可达性提升8.84%。显然,高速铁路的开通对沿线地区可达性的提升程度大于非沿线地区。

表4 高速铁路开通前后区域可达性变化Tab.4 Regional accessibility changes before and after the opening of the high speed railway

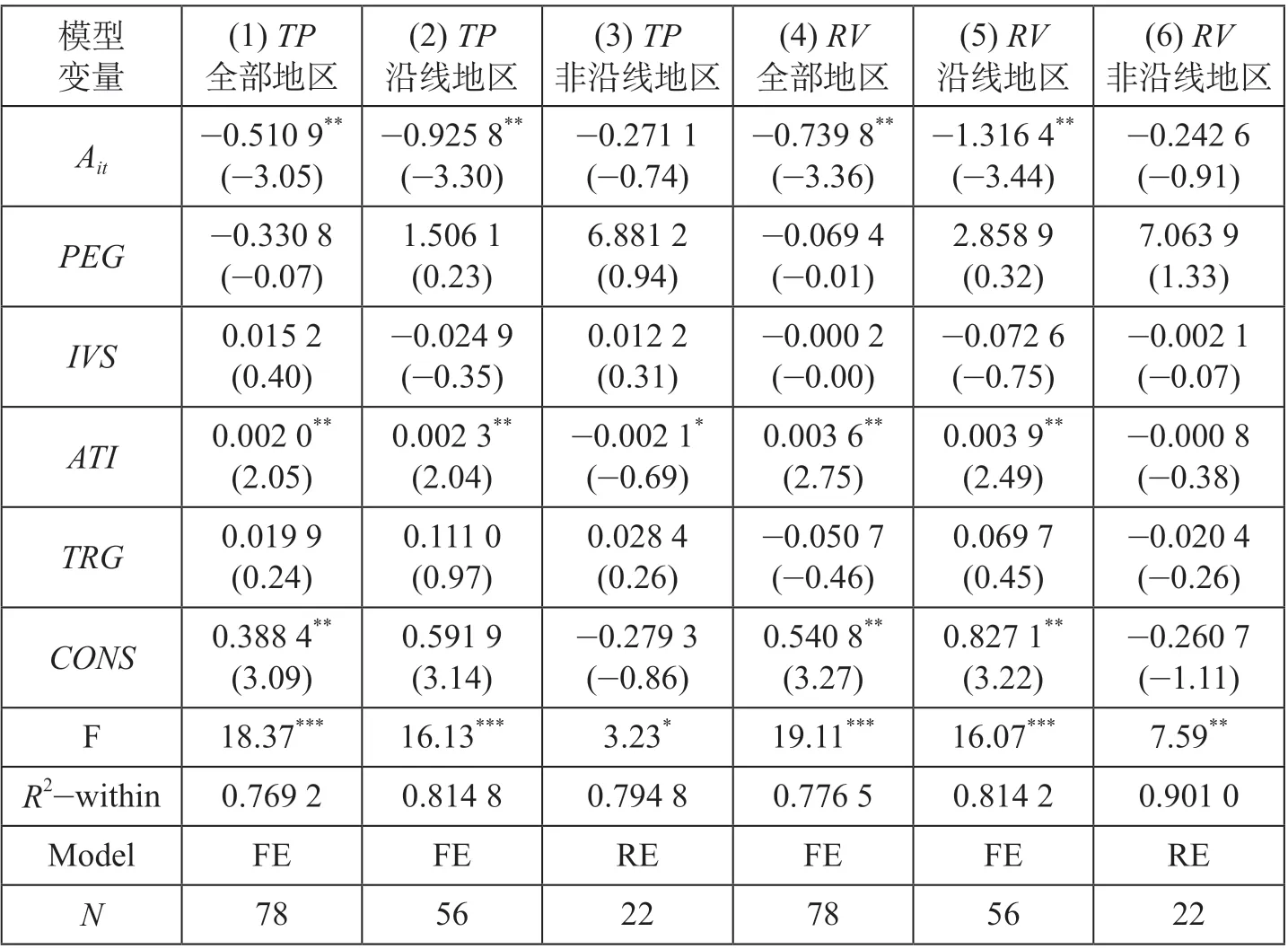

3.2 可达性对区域旅游发展水平的影响

高速铁路带来了区域旅游可达性的变化,这种可达性的变化对区域旅游发展水平的影响还需要进一步验证。以旅游可达性为核心解释变量构建模型判断可达性变化对区域旅游发展水平的影响。可达性对区域旅游发展水平的影响如表5 所示。

由表5 可以看出,区域旅游可达性显著促进了区域旅游发展水平的提升,在其他条件不变的情况下,区域可达性每提高1 个单位,旅游发展水平指数将提高0.51 个单位,且这种促进作用对沿线地区影响程度更高,达到0.93 个单位,对非沿线地区也存在促进效应但未在任何水平上显著,假设1 得证。

表5 可达性对区域旅游发展水平的影响Tab.5 Influence of accessibility on the development level of regional tourism

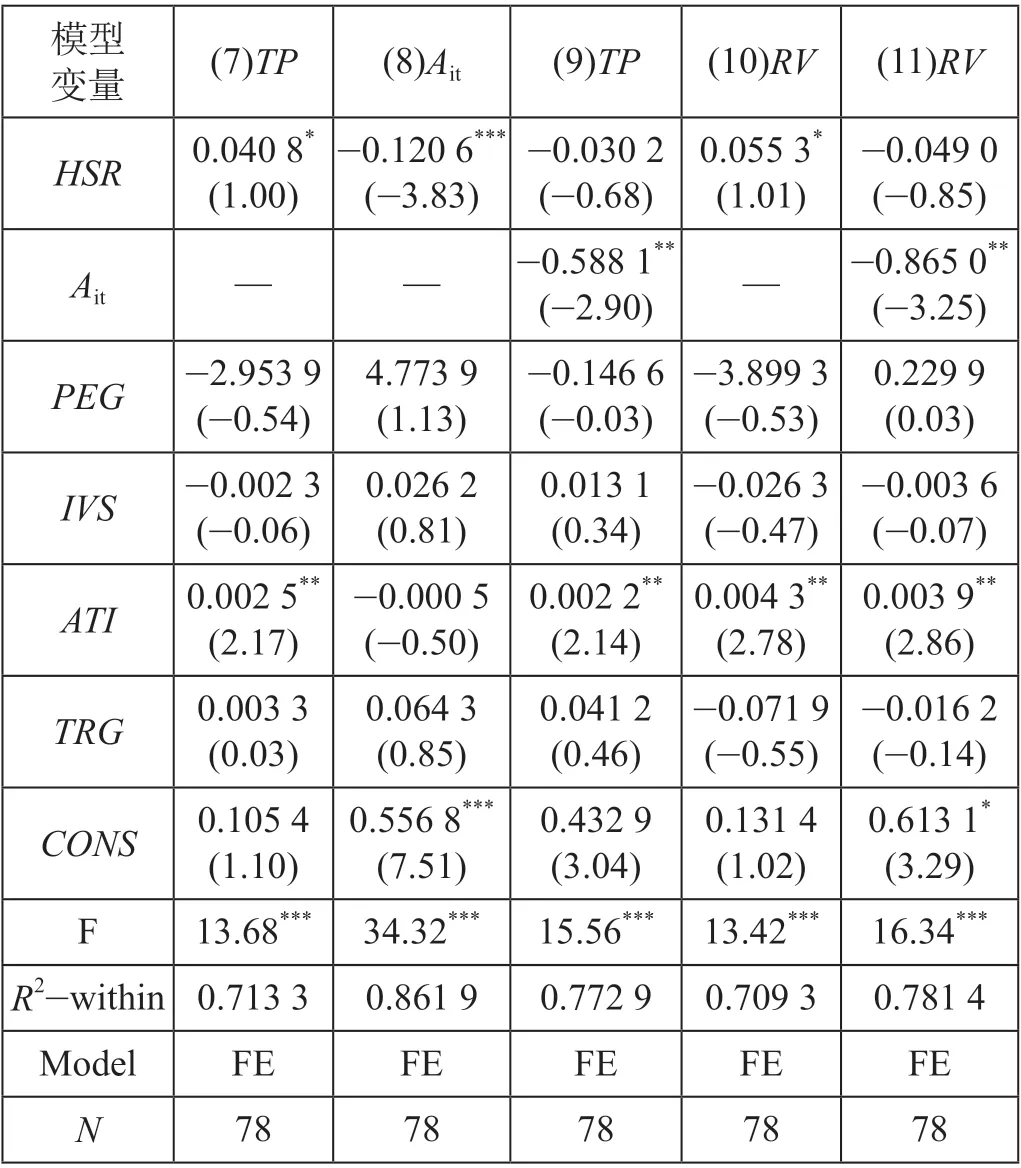

3.3 可达性对高速铁路影响区域旅游发展水平的中介效应

在证实了可达性对区域旅游发展水平的促进作用后,根据理论机制和假设,探究旅游可达性的中介效应。根据中介效应模型 ⑶ 至模型 ⑸,采用2013 年、2019 年的相关数据进行分步回归并检验。可达性的中介效应分析与检验如表6 所示。

表6 可达性的中介效应分析与检验Tab.6 Analysis and test of intermediary effect in accessibility

表6 中模型 ⑺ 的HSR系数为0.040 8,且在10%水平上显著为正,表明高速铁路开通对区域旅游发展水平有显著促进效应,且资源禀赋在模型中显著正相关,表明这种促进作用会受到区域旅游资源多寡,尤其是A 级景区数量的影响;模型 ⑻ 的HSR系数为-0.120 6,在1%水平下显著,表明高速铁路开通对区域旅游可达性普遍提升了0.120 6个单位,证实了高速铁路对旅游可达性的显著促进作用;模型 ⑼ 的HSR系数不显著,但可达性Ait的系数为-0.588 1,且在5%水平下显著。根据分步回归及逐步检验法可知:可达性在高速铁路对区域旅游发展水平的促进作用中存在中介效应,且为完全中介效应,假设2 部分得到支持。

旅游可达性的中介效应在理论机制分析中就可以看出,但完全中介效应的存在有研究区域的特殊性。理论上,高速铁路对区域旅游发展水平的促进效应还应该受到高速铁路的舒适性、准时性、便捷性等其他中介因素的影响,但民族地区相对落后的经济状况及追求经济高速发展的现实需求让消费者忽视了高速铁路的其他特性而突出其可达性。同时,研究区域内开通高速铁路时间较短,旅游者关注较高的还是高速铁路的快速度而带来的可达性提升。时间、空间的特殊性致使可达性在模型中表现出完全中介效应。

3.4 回归模型的稳健性检验

采用2 种方式检验模型的稳健性。第一是替换被解释变量检验。用旅游总收入作为被解释变量替换旅游发展水平进行回归,在表5 中的第4 列至第6 列获得与第1 列至第3 列相似的结论,在表6 中介效应模型中,模型 ⑽、⑾ 得出的结论与模型 ⑺、⑼ 一致,证明了模型的稳健性;第二种方法是将全部样本以是否开通高速铁路为标准分成高速铁路沿线地区和非沿线地区2 个子样本,并分别进行回归,在比较促进效应的不同之时,也证实了全样本模型的稳定性。

4 结束语

在高速铁路影响民族地区旅游发展水平的现象分析上,构建回归模型基于相关数据检验高速铁路开通对区域旅游发展水平的作用机制,结果表明高速铁路对区域旅游发展水平的促进效应表现出不同的空间态势:贵州以贵阳为中心向四周扩散,云南在旅游发达地区散状分布,广西呈现桂林、南宁两核遥望之态;这种促进作用通过提高区域旅游可达性实现,旅游可达性在高速铁路促进区域旅游发展水平过程中存在完全中介效应。为充分发挥高速铁路效应,实现民族地区旅游经济高质量发展,可以持续优化地区高速铁路网络建设,提升旅游经济高质量发展环境;提升高速铁路与其他交通方式换乘的便利程度,进一步提升区域内部的可达性;完善旅游基础及服务设施的建设,提高旅游服务能力。