高士奇、朱彝尊与康熙的类书因缘

【摘要】对杜公瞻《编珠》残卷的校理和辑补,集中体现出“南书房行走”高士奇致力于编刻类书的匠心。至于该书的发现权,则存在高士奇和朱彝尊之争。康熙敕命清吟堂刻《渊鉴类函》,由高士奇、高舆父子两代接力完成,不仅显示出康熙敕编类书有来自高氏的佐助,同时也透露出类书思想在二人间的影响和承继。高士奇不仅在诗文创作方面予康熙以指导,同时还在知识视野和治学旨趣等方面对康熙产生了深刻的影响,其中类书编撰可视为高士奇与康熙在学术层面的深层联结点。

【关键词】类书《编珠》高士奇朱彝尊康熙

每当易代之际,存世文献通常遭罹大规模的焚毁之厄,而随之而来的新朝廷,往往致力于典籍的搜集和整理,作为构建新朝文化方略的思想资源和文献基础参见张宗友:《朱彝尊与清初文献传承》,《南京大学学报》2018年第5期。。其中官修类书担当了重要的角色,从唐初的《艺文类聚》到宋初的《太平御览》,再到明初的《永乐大典》,均成为奠定国家文献基础工程的重要典籍。至于清朝康熙皇帝,更有意识地发挥类书的文化传承功能,相继编成《渊鉴类函》《佩文韵府》《子史精华》等大型类书,同时推动了《古今图书集成》的问世,与前朝不仅齐驱且有超越之势。康熙为什么如此注重类书?他对类书的重视是否受到身边学士的影响?本文致力于还原类书《编珠》发现权之争,分析高士奇和朱彝尊的类书观念和实践,并进而探视南书房文士尤其是高士奇对康熙的影响。

一

署名为隋代杜公瞻所撰的《编珠》,蔚为现存类书之魁首《四库全书》子部类书类,《编珠》位于第二,其前还有梁元帝《古今同姓名录》,然而该书为姓氏书,而非类书。《四库全书总目》类书类小序称:“其专考一事,如《同姓名录》之类者,别无可附,旧皆入之类书,今亦仍其例。”可知为勉强附入。魏小虎编撰:《四库全书总目汇订》第7册,上海古籍出版社2012年版,第4203页。胡道静称:“当《四库全书》修纂时,《皇览》尚未辑佚,石室之书犹不闻于世,故其时所存类书,实以《编珠》为魁首。”胡道静:《中国古代的类书》,中华书局1982年版,第57页。。高士奇对该书残卷的校理和辑补,充分体现了他对类书的重视和匠心。经过高氏的增订和刊刻,《编珠》持续受到学界的关注,然而主要集中于考论真伪,而追溯该书发现的源头,高士奇和朱彝尊各执一词、暗自争锋,从中可窥见二人对该书的重视,反射出康熙时代文士们对类书的倚重,这也进而影响到康熙皇帝,这一点却被学者们忽略了。

康熙三十七年戊寅(1698),高士奇在缮写古类书《编珠》后付梓,在延请徐乾学、朱彝尊等名家撰序以增价的同时,他自己也亲撰序言,讲述《编珠》一书的发现经过:

曩直大内南书房,奉命检阅内库书籍,于废纸堆中得隋著作郎杜公瞻《编珠》一册,原目凡四卷,遗其半,遍觅不可得。因手钞之,藏笥箧间。己巳归寓平湖,端居多暇,出而校雠,爱其精粹,辄因原目补为四卷,又广其类之未具者为二卷。〔隋〕杜公瞻撰,〔清〕高士奇增补:《编珠续编珠》卷首,中国国家图书馆藏康熙三十七年(1698)清吟堂刻本。

在此高士奇宣称自己在内库“废纸堆”中发现杜公瞻所撰《编珠》残卷,继而精心誊写,反复校雠,为了不使其以残缺面目公诸于世,他还对之进行了辑补。于是《编珠》在高士奇的手里,由残二卷补葺为完整的四卷。用功弥深,爱之弥切,在《编珠》的基础上,根据其原目,仿照其体例,高士奇又撰写了《续编珠》二卷。原有二卷、补遗二卷,再加上续编二卷,六卷构成一个整体,刊刻于自家清吟堂,充分展現了高士奇在类书编刻上的独运匠心。

其后乾隆朝,四库馆臣据“内府藏本”《编珠》抄录于《四库全书》,所谓“内府藏本”实即高士奇清吟堂自刻本。四库馆臣虽对杜公瞻《编珠》的真实性提出了质疑,但仍将其冠于类书类之首,著录为“《编珠》二卷、《补遗》二卷、《续编珠》二卷”魏小虎编撰:《四库全书总目汇订》第7册,上海古籍出版社2012年版,第4204页。,将原二卷与高士奇所补、所续视为一体。然而清沈初等《浙江采集遗书总录·庚集》“类事类”著录《编珠》四卷、《续编珠》二卷,其提要称高士奇还汇刻了另外两种类书:

右《编珠》,隋著作郎杜公瞻于大业七年奉敕撰,所引多纬书。自序谓朱书者故实,墨书者正义。原四卷,内佚二卷。国朝高士奇得于内库书籍废纸中。以隋世类书仅见此,因为补之,又自续二卷,并取唐韩鄂所撰《岁华纪丽》、明杨慎所撰《谢华启秀》二书汇刻之。〔清〕沈初等:《浙江采进遗书总录》,《海王邨古籍书目题跋丛刊》第2册,中国书店出版社2008年版,第245页。

据沈初所言,高士奇在付梓时不仅以补、续附于原书之后,构成《四库全书》所言之六卷整体,而且“取唐韩鄂所撰《岁华纪丽》、明杨慎所撰《谢华启秀》二书汇刻之”。今查国家图书馆藏《编珠》康熙间刻本二种,均题为“吟堂秘本”,亦即高士奇清吟堂自刻本,然而一为四册一函,一为三册一函。取阅后可知,前者附刻《岁华纪丽》和《谢华启秀》二书,而后者则付之阙如。考高士奇《岁华纪丽序》及《谢华启秀序》落款均为“康熙辛未(1691)秋八月”,远在《编珠》初次付梓之前即已撰成。故疑高士奇清吟堂初刻本已附刻二书,而至覆刻时则未阑入,致使现存版本出现歧异。

内阁废纸堆中与《编珠》的“艳遇”,让高士奇有机会在类书的整理上大展身手,但从汇刻唐、明两部类书的表现来看,他对类书的兴趣由来已久,并非始于《编珠》发现之时。之所以附刻这两部类书,可能是考虑到它们与《编珠》在性质上十分相近。

大约在《编珠》付梓之后不久,高士奇又编刻了两部类书——《左颖》和《国颖》。“左”指《左传》,“国”指《国语》,“颖”为“脱颖”之“颖”,比喻特别突出的字词句篇。其内容体例,大抵与前人所编的《太史华句》《左传绀珠》《山海经腴词》《文选集腋》等书相仿,旨在从某部经典著作中摘取妍辞丽句,以供诗文创作之采撷。

据《上海图书馆善本题跋真迹》,高士奇《左颖》六卷、《国颖》二卷,有钱炳森跋,标为清康熙刻本,应即高士奇清吟堂刻本。钱炳森字子方,号芝舫,道光甲辰举人,著有《邠农偶吟稿》等。钱氏于跋中备述高士奇的春秋左传学著述,于《左传纪事本末》《春秋地名考》之外,尚有《春秋列国君臣姓名考》《春秋左传类对赋注》,而《左颖》《国颖》“此二种可以相辅而行,读者不得以其浅易而忽之也”《上海图书馆善本题跋真迹》第10册,上海辞书出版社2013年版,第48—50页。。宋徐晋卿《春秋左传类对赋》采《左传》史事及词句,铸为赋体,显为吴淑《事类赋》影响下的产物,可归入赋体类书《宋史·艺文志》子部类书类著录“毛友《左传类对赋》六卷”,可知宋时相同题目的类书不止一部。。高士奇为之作注,又在此基础上撰写《左颖》,在在显示了他对于研读《左传》的嗜好,以及在类书编纂上的匠心。

二

如上所揭,高士奇宣称自己在内库废纸堆中发现《编珠》残卷,“曩直大内南书房,奉命检阅内库书籍,于废纸堆中得隋著作郎杜公瞻《编珠》一册”,“因手钞之,藏笥箧间”。同时徐乾学应邀为高士奇所刻《编珠》撰序,亦述及这一情事。序称:

詹事江村高公,偕余奉命校勘阁中书籍得之,已佚其后二卷,詹事喜而录之。既南归,则又加之是正,而博采故实,以补其阙,仍为四卷。又广其门类之未备者,外为二卷,而《编珠》乃烂然成书矣。〔隋〕杜公瞻撰,〔清〕高士奇增补:《编珠续编珠》卷首,中国国家图书馆藏清吟堂刻本。

上述言论可为高士奇佐证,使他的发现看来更加确凿无疑,然而同直南书房的徐乾学,与高士奇相携“奉命校勘阁中书籍”诚或有之,但于废纸堆中与《编珠》相遇,事属高士奇,而高士奇通篇未提及徐乾学,则身为姻亲的徐乾学纯为附会高说,并未亲见是书之发现,可以断言。那么,如果高士奇之发现《编珠》,只是一面之词,那么他的独家发现还是可信的吗?

四库馆臣抱持一贯疑古的态度,针对《编珠》也提出了猛烈质疑,但其着眼点主要在于该书的内容,虽称该书“或明人所依托”“出明中叶以后”魏小虎编撰:《四库全书总目汇订》第7册,上海古籍出版社2012年版,第4205—4206页。,而并未怀疑高士奇有作伪动机。直至周中孚《郑堂读书记》,才将矛头指向高士奇本人,“江村称得自内库,殊不可信”,“疑此书与所补、所续均江村一手所撰,并伪撰杜氏原序以实之尔”〔清〕周中孚:《郑堂读书记》卷六○,《宋元明清书目题跋丛刊》第15册,中华书局2006年版,第300页。。李详则在质疑《编珠》的同时,提出了另一条证据,使周中孚的说法不攻自破:

余检核杜氏自注所引,皆无异书,疑是后人伪撰,文恪盖为朱竹垞所惑也。《曝书亭集·杜氏〈编珠〉补序》言:“是书余获自中簿,手钞以归,詹事钱唐高君按其目补之。”李详:《媿生丛录》卷二,江苏古籍出版社2000年版,第31页。

文恪为高士奇谥号,朱竹垞即朱彝尊。李详称高士奇为朱彝尊所惑,误将“后人伪撰”之书当作至宝,其根据在于朱彝尊撰有《杜氏编珠补序》,其中明确称“是书余获自中簿,手钞以归”同时期的王士祯也见到了《编珠》内府写本,并將之著录于《居易录》卷一七及《带经堂诗话》卷二八。则当时所见者非一人,惜此内府写本今已无从寻觅。。朱彝尊序见于《曝书亭集》卷三十五,关于《编珠》的发现经过,恰如李审言所言:

是书予获之中簿,手抄以归,惜阙其半。今詹事府詹事钱唐高君,按其目补之。先是,刑部尚书昆山徐公既序之以行,而詹事复属予为序。〔清〕朱彝尊:《曝书亭集》,《清代诗文集汇编》第116册,上海古籍出版社2010年版,第295页。

一方面,朱彝尊所说与高士奇的序言可以互补,可证《编珠》出自内府不假,余嘉锡先生注意及此,并分析说:“彝尊虽与士奇唱和,而其后为士奇所嫉,中谗免官,必不肯与士奇共同作伪,亦已明矣。”余嘉锡在此指出朱彝尊与徐乾学不同,不可能掩护高士奇作弊,此理固然,但他没有指明这两种说法之尖锐对立——若朱彝尊所说为真,《编珠》为其从“中簿”所获,则发现权理应归于朱氏,而与高士奇无关;同时如果高士奇所言不诬,则分明是朱彝尊在撒谎,二说相互矛盾,不能转圜。然而究竟谁对谁错呢?

《编珠》如何被发现已是罗生门,真相可能再也无法重现,但有两条史料与此相关,庶几有助于我们接近真相。一是朱彝尊应请为《编珠》撰序,序成后却未被收入《编珠》,而仅见于自家之《曝书亭集》,考虑到朱彝尊为高士奇撰序非一,如《城北集序》《扈从东巡日录序》等均在付梓时收入,则《杜氏编珠补序》之被弃收就显得格外怵目。二是高士奇《春秋地名考略》为秀水徐善代撰,书成后高士奇攘为己有,改易书名为《春秋地名考略》。其自序称:

乙丑夏四月奉命总裁春秋讲义,因于纂纪之暇,博搜诸书而参考之,取春秋二十会盟之国为纲,各以其当时封境所属,随地标名,详其原起,条其兴革。……发怀古之幽情,敬备圣明之顾问,若曰羽翼经传,则臣何敢焉。〔清〕高士奇:《经进文稿》卷四,《四库未收书辑刊》第9辑第16册,北京出版社2000年版,第588页。

高士奇对该书出于自撰言之凿凿,而朱彝尊却与此相反,仿佛隔空而唱的对台戏。《曝书亭集》卷三三载其《报徐敬可处士书》称:“辱示《春秋地名考》,采择群书,援据精确,尝惜郑樵之《谱》、张洽之《表》、徐得之之《记》,未寓于目,足下书成,可以无憾矣。”《清代诗文集汇编》第116册,上海古籍出版社2010年版,第280页。又张穆《阎潜丘先生年谱》称阎若璩康熙二十四年札记有“秀水徐善敬可,为人撰《春秋地名》讫”云云,知此为徐善代高士奇撰无疑。见张宗友:《朱彝尊年谱》,凤凰出版社2014年版,第327页。同时,朱彝尊还撰写《春秋地名考序》,序称“吾乡徐处士善所辑,予受而读之”《清代诗文集汇编》第116册,上海古籍出版社2010年版,第290页。云云,再一次确认该书作者为徐善。

由此看来,表面上关系融洽的高、朱二人,实际上其背后潜藏着涌动的暗流,朱彝尊因私带抄书手入史局而被劾免官,其背后指使者被疑为高士奇,不为无因。朱彝尊《咏古》诗其二称:“海内词章有定称,南来庾信北徐陵。谁知著作修文殿,物论翻归祖孝徵。”《清代诗文集汇编》第116册,上海古籍出版社2010年版,第145页。孟森先生指出:“竹垞以咏史二绝,为人所嫉,此自是当时事实,然未明言嫉者何人,今按诗中所指,乃高士奇耳。”孟森:《己未词科录外录》,《明清史论著集刊》(下),中华书局2006年版,第495页。北齐祖珽曾盗卖《华文遍略》,阳休之建议以《华文遍略》为蓝本编成之《修文殿御览》,其领修者赫然便是祖珽。联系朱彝尊称《编珠》为其得自“中簿”,高士奇“按目补之”,最后付梓而居功的行径,则指认该诗影射高士奇,似非空穴来风,但未必关乎朱彝尊私带书手而被劾的“美贬”朱彝尊以违例带人入内廷抄书而罢官,事在康熙二十三年甲子(1684),而据《曝书亭集》内部诗歌编年,《咏古二首》作于康熙二十六年丁卯(1687)。故作《咏古二首》影射高士奇,不可能是朱彝尊第一次罢官的原因。考证详见朱则杰:《清诗考证》,人民文学出版社2012年版,第925—927页。又参见张宗友:《朱彝尊年谱》,凤凰出版社2014年版,第347页。,却很可能与高士奇热衷于编刻类书之事不无关系。

三

即便《编珠》不是高士奇率先发现,而是有所承袭和掠美,他仍旧堪称杜公瞻之功臣,这一点不容否认。如上所揭对《编珠》真实性提出尖锐质疑的四库馆臣和周中孚,竟也对高士奇的作品尤其是《续编珠》表达了赞赏之意:

其采撷词华,颇为鲜艳。士奇所续,亦皆取唐以前事,较他类书为近古。(《四库全书总目》)魏小虎编撰:《四库全书总目汇订》第7册,上海古籍出版社2012年版,第4206页。

其补遗所引,如原书例;而续编间及唐事,颇为古雅,殊高出他类书多矣。(《郑堂读书记》)《宋元明清书目题跋丛刊》第15册,中华书局2006年版,第300页。

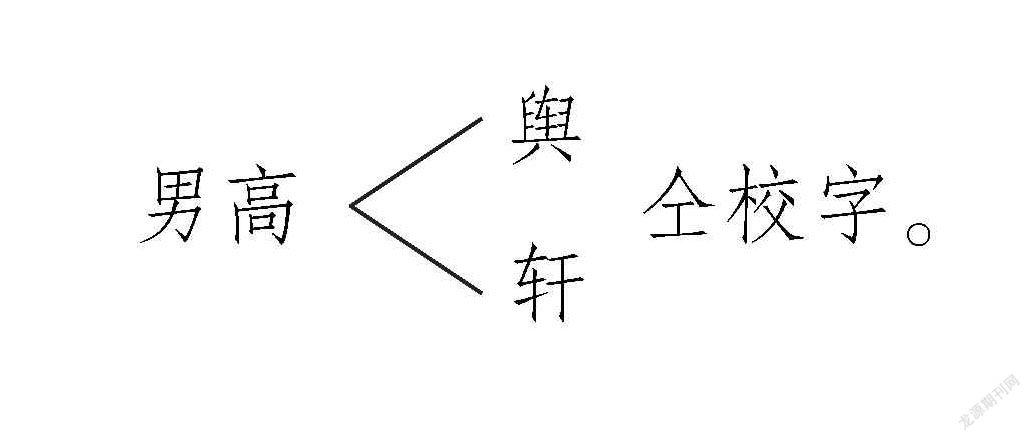

四库馆臣与周中孚之评价,既是对高士奇类书编纂能力的认可,也是对其谨严态度的肯定。对于《编珠》之整理,高士奇是郑重其事的,他在清吟堂刻印《编珠》时,于第二卷卷末特别题上了一行字,以纪念他与二子共同校刻类书的经历:

男高舆轩仝校字。

高舆、高轩为高士奇二子,《清史稿》未载二人生平。两人之名联翩出现,多见于《高士奇集》及《江村销夏录》。其中长子高舆字巽亭,康熙庚辰进士,官翰林院编修,著有《谷兰斋集》。《两浙氱轩录补遗》卷二略载其生平,并引《嘉兴府志》曰:

舆以编修奉命,即家校刊《佩文斋咏物诗选》及《渊鉴类函》,书成,补原官。复纂《骈字类编》,未峻,卒。〔清〕阮元等:《两浙氱轩录补遗》卷二,《续修四库全书》第1684册,上海古籍出版社2002年版,第557页。

《佩文斋咏物诗选》编成于康熙四十五年(1706),书成后康熙敕命高舆校刻。稍早于此,康熙曾命江宁织造兼两淮盐运使曹寅在扬州设局刻书,扬州诗局由此驰名。与曹寅相比,高舆在财力物力上明显不足,仍承刻多达四百八十二卷的《佩文斋咏物诗选》,且又接续承刻了规模更为浩大的《渊鉴类函》。这自然是来自康熙皇帝的荣宠,而高舆之所以得此荣宠,又与乃父高士奇密不可分。

高士奇出身微贱,却平步青云,供奉宫廷,深受康熙帝之宠眷,当不止于世所习知的“机巧便捷”“阿谀取容”之为人,也不仅是他所擅场的书法等伎艺,而是有更為深刻的原因。高士奇《蓬山密记》载康熙语云:

当日初读书,教我之人止云熟读四书本经而已。及朕密令内侍张性成钞写古文时文,读之久而知张性成不及。后得高士奇,始引诗文正路。高士奇夙夜勤劳,应改即改。当时见高士奇为文为诗,心中羡慕如何得到他地步也好。他常向我言:“诗文各有朝代,一看便知。”朕甚疑此言。今朕迩年探讨家数,看诗文便能辨白时代,诗文亦自觉稍进,皆高士奇之功。〔清〕高士奇:《蓬山密记》,《丛书集成续编》第40册,上海书店出版社1994年版,第32页。

蒋寅先生分析“由此知康熙之诗文趣味受高士奇影响甚深”金陵生:《康熙帝诗文师高士奇》,《文学遗产》2000年第4期。,固是洞幽烛微之论,然而又不唯诗文趣味和创作,高士奇在知识视野上也给予康熙以巨大影响。其中“夙夜勤劳”是求知的态度,而“诗文各有朝代,一看便知”则蕴含了求知的视野和方法。《清史稿·高士奇传》末载康熙“顾侍臣曰”云云,应即脱胎于上引《蓬山密记》一段,其中“后得高士奇,始引诗文正路”一句作“得士奇,始知学问门径”〔清〕赵尔巽等:《清史稿》卷二七一《高士奇传》,中华书局1977年版,第10017页。,史臣的这一更动似不经心,却又大有深意。

如上所论,高士奇素好类书,除汲汲于校刻并补、续《编珠》外,他还汇刻韩鄂《岁华纪丽》、杨慎《谢华启秀》二书。《谢华启秀序》称杨慎“雅善雠书,最工隶事”,并赞其类书之作乃“文山之秘玩,艺海之藏珍”〔隋〕杜公瞻撰,〔清〕高士奇增补:《编珠续编珠》,中国国家图书馆藏清吟堂刻本。,此外又躬自编类书《左颖》《国颖》,注前代类书《春秋左传类对赋》,俱足见高士奇钦慕博学高才,以及笃好类书之趣味。由此来看,如果说高士奇的诗文创作、知识视野以及治学门径很大程度上来自类书,应该不至于武断吧?

过分依赖类书当然流弊无穷,诚如四库馆臣所批评:“此体一兴,而操觚者易于检寻,注书者利于剽窃,辗转稗贩,实学颇荒。”魏小虎编撰:《四库全书总目汇订》第7册,上海古籍出版社2012年版,第4203页。但擅于利用类书确实又大有益处,胡道静总结类书的本来作用即包括“临事取给用便检索”“储材待用备文章之助”胡道静:《中国古代的类书》,中华书局1982年版,第18—22页。。类书与诗歌关系亲密,对高士奇来说亦是如此,他乐于通过勤抄类书以充当康熙帝的“行秘书”唐刘匮《隋唐嘉话》卷中载:“太宗尝出行,有司请载副书以从,上曰:‘不须。虞世南在,此行秘书也。’”唐刘匮撰、程毅中点校:《隋唐嘉话》(与唐张僰撰、赵守俨点校《朝野佥载》合刊本),中华书局1979年版,第15页。,而他所翻阅和经手的各种类书亦均是他的“兔园册”《旧五代史·冯道传》载:“有工部侍郎任赞,因班退,与同列戏道于后曰:‘若急行,必遗下《兔园册》。’道知之,召赞谓曰:‘《兔园册》皆名儒所集,道能讽之。中朝士子止看文场秀句,便为举业,皆窃取公卿,何浅狭之甚耶!’赞大愧焉。”《旧五代史》卷一二六,中华书局1976年版,第1656—1657页。。

四

更为重要的是,对于高士奇和康熙来说,编撰类书还是秉笔立言的便捷方式。高士奇编刻类书已见上述。康熙敕编类书则有六种,依次为《渊鉴类函》四百五十卷、《佩文韵府》四百四十四卷、《韵府拾遗》一百十二卷、《骈字类编》二百四十卷、《分类字锦》六十四卷、《子史精华》一百六十卷。值得注意的是,这些类书的编撰基本上都集中于康熙后期。最早着手编纂的《渊鉴类函》,据《清史稿》卷二六七《张英传》:“寻复官,充《国史》《一统志》《渊鉴类函》《政治典训》《平定朔漠方略》总裁官。”〔清〕赵尔巽等:《清史稿》卷二六七《张英传》,中华书局1977年版,第9965页。此段记载介于康熙二十八年(1689)和三十六年(1697),据此推知《渊鉴类函》之编纂至迟在康熙三十六年即已开始,而编成之时则到了康熙四十年(1701)张英等《进呈〈御览〉表》撰于康熙四十年(1701)。。

高士奇卒于康熙四十三年(1704,一說四十二年),则《渊鉴类函》编纂之时,高士奇尚在世,却因事未参与其中。据《清史稿·高士奇传》:

三十六年,以养母乞归,诏允之,特授詹事府詹事。寻擢礼部侍郎,以母老未赴。四十二年,上南巡,士奇迎驾淮安,扈跸至杭州。及回銮,复从至京师,屡入对,赐予优渥。〔清〕赵尔巽等:《清史稿》卷二七一《高士奇传》,中华书局1977年版,第10016—10017页。

从康熙三十六年到四十二年,亦即御定大型类书《渊鉴类函》的编纂期间,高士奇已放归湖山,正颐养田园。但此书编成之时,高士奇再次复出,先是扈从杭州,旋又从驾至京,康熙命清吟堂承刻《渊鉴类函》很可能是在高士奇生前就已下达的,不必待其身后方由其子高舆承刻《渊鉴类函》部帙浩繁,其刊刻必耗费时日,因清吟堂刻本卷首冠以康熙四十九年(1710)御制序,则该书刊成虽至早在康熙四十九年,但其始刻之年可能要推到数年之前。戴建国《〈渊鉴类函〉康熙间刻本考》对此有所考证,称“显然高士奇在世时,是不可能存在《渊鉴类函》刻本的”,但不代表高士奇在世时此校刻之事没有开始。又称“高士奇卒于康熙四十年(1701)”,显误。戴建国《〈渊鉴类函〉康熙间刻本考》,《图书馆杂志》2012年第12期。。高舆刊成《渊鉴类函》,并刻牌记称:“御定渊鉴类函,奉旨刷印颁行。板藏清吟堂。”《中国古籍善本书目》未著录清吟堂刻本,《中国古籍总目》著录藏地仅国家图书馆一家,实则北京师范大学图书馆、复旦大学图书馆、香港中文大学图书馆、香港大学图书馆等地均有收藏。此据国家图书馆藏本牌记迻录。当年高士奇携高舆共校《编珠》,而今承刻《渊鉴类函》子承父业,又承父之堂名。可以说,“清吟堂”凝含着两代人的类书事业,而这一事业又与康熙帝紧密相关。康熙命清吟堂承刻御定第一部类书,亦应看作他与高士奇之间在类书趣味上的深层联结。

与高士奇的趣味和取径不同,朱彝尊虽也重视类书的资料价值,在博稽详考文献时不能不取用类书,但绝不以类书整理或编刻为旨归。如他在《大唐类要跋》中讲述曾于湖州书贾手中购进该书,经过“反复观之”,谛知该书为经书商改头换面之《北堂书钞》,正是未经陈禹谟窜改之原抄本,价值重大,弥足珍贵《清代诗文集汇编》第116册,上海古籍出版社2010年版,第409页。,然而除撰跋考辨原委外,朱彝尊对此似不经意,不曾也不会汲汲于董理类书之事。

朱彝尊在《杜氏编珠补序》中指明“是书予获之中簿”,主要应为阐述事实,似无意与高士奇争夺发现权,但不能排除挟有意气的成分。如果考虑到康熙大力提倡类书编纂的时代背景,则朱彝尊与高士奇的针锋相对又不仅体现为意气之争,而且一定也有现实利益的考量。归结到类书的编刻上,高士奇显然抢了头筹——现存类书之首《编珠》归功于他的发现和整理,而康熙御定类书之首《渊鉴类函》又“板归清吟堂”。“谁知著作修文殿,物论翻归祖孝徵”,无意也好,影射也好,以祖珽比方高士奇,应该是恰如其分的评价,而孟森先生以为“祖孝徵之喻,士奇才调尚有愧此言”孟森先生称:“至以《修文殿御览》方士奇之著作,尤为奇切。”已有见于此,然未指明二者之类书因缘。参见孟森:《明清史论著集刊》(下),中华书局2006年版,第496—497页。,则更像是诛心之论。

综上所言,康熙敕命清吟堂刊刻由他亲自主持编修的《渊鉴类函》,虽然因为领衔者高士奇的离世,未能形成与扬州《全唐诗》局相抗衡的美誉,然而却透示出康熙对类书体的青睐,甚至是《渊鉴类函》一书的修纂动机,可能都直接导源于高士奇的影响。在类书的修撰上,高士奇早已投入大量实践,在规模上虽远不及康熙敕编类书,然而却具有导夫先路的作用。纵观高士奇的学术人生,类书可以说是其最显著特色,也是助他迈向成功的最大利器。这在他对《编珠》发现权的争夺上,可以得到鲜明的体现。古代类书的辉煌,在康熙时代虽如昙花般闪现,却放射出耀眼而持久的光芒,《渊鉴类函》《佩文韵府》《古今图书集成》等类书跨越整个清代影响至今。这些巨型官修类书之重大,却可能导源于《编珠》之细微,不应受到世人的轻忽。

〔作者王京州,暨南大学文学院教授〕

Connection of Gao Shiqi and Zhu Yizun with Kangxi by Compilation of Reference Books: Centered on the Discovery and Compilation of Du Gongzhans Bian Zhu

Wang Jingzhou

Abstract:The proofreading and editing of and supplementation to the incomplete Bian Zhu of Du Gongzhan showed the dedication of Gao Shiqi, Secretary of the South Study (Nan Shufang), to compilation of this kind of books. There is a dispute over who discovered the book, Gao Shiqi or Zhu Yizun. Kangxi Emperor ordered Qing Yin Tang to compile the Categoric Chinese Encyclopedic Dictionary. This task was completed by Gao Shiqi and his son Gao Yu, showing that the compilation of reference books at the order of Emperor Kangxi received assistance from Gaos family and that the thought on compilation of reference books was passed down from father to son. Gao Shiqi not only gave Emperor Kangxi guidance in the writing of poems and essays, but also had a profound influence on Emperor Kangxi in terms of knowledge, vision and academic interests, of which the compilation of reference books could be seen as a deep connection between the two at the academic level.

Keywords:reference books, Bian Zhu, Gao Shiqi, Zhu Yizun, Kangxi

——论唐代类书编纂的特点与价值