专业知识讲座结合角色扮演对提高医学生综合素质的效果研究

王欢 李洋 王一橙 刘光艺

医学是一个专业性极强的综合型学科,尤其是外科学,其涉及的专业知识面广、理论性强、操作复杂,并且患者病情经常瞬息万变,对临床医生极具挑战。由于一些不良因素蔓延在医疗卫生行业,医生除了肩负繁重的临床工作外,常常还要面对紧张的医患关系和普遍的信任危机。因此,一名合格的临床医生不仅要有扎实的理论基础知识、熟练的临床操作技能以及良好的解决临床问题的能力,还要有较好的学习、表达、交流和沟通能力,才能更好的从事临床医疗工作[1]。作为刚刚进入临床的医学生,不管是思维能力、思维形式和分析能力,还是自我学习和沟通交流表达能力均较差,如何让这些临床医学生更好更快的进入角色,完成医学生到医生的快速转换,需要代缴老师不断的指导,并不断探索革新教育新方法和新形式[2-3]。一位合格的临床医生需要终身不断学习以实现专业知识持续更新,将最前沿、最新颖的研究结果应用于临床,服务于患者,这些需要临床医学生学会在浩瀚的知识海洋中发掘专业的、有效的、新颖的、价值性强的各类医学研究结果。研究发现专业知识讲座训练可以提升自我学习和分析表达交流能力[4]。此外,如何让刚步入临床的医学生更好理解“急人之急,想人之想”这句话的涵义,笔者认为角色扮演(Roleplaying)法可以让他们很好的体验患者的心理和生理变化,极好的锻炼他们的沟通能力与沟通技巧。角色扮演法是指使人暂时处在他人的社会位置,并按这一社会位置要求的方式和态度行事,以增进对他人社会角色及自身角色的理解,从而学会更有效地履行自己的职责[5]。本研究将专业知识讲座训练结合角色扮演模式教学作为一种新型的教学模式进行前瞻性研究,现将相关研究结果汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

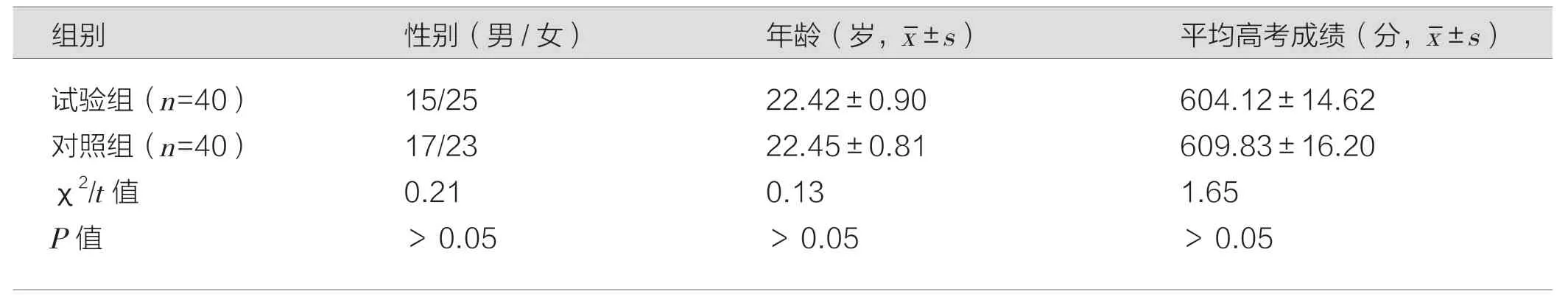

随机选取2020年1—6月在重庆医科大学附属第二医院实习的重庆医科大学第二临床学院2015级临床医学专业五年制80名学生作为研究对象,采用随机数字表法分为专业知识讲座训练结合角色扮演组(试验组)和传统教学组(对照组),两组各40名。其中试验组男生15名,女生25名,平均(22.42±0.90)岁,平均高考成绩(604.12±14.62)分;对照组男生17名,女生23名,平均(22.45±0.81)岁,平均高考成绩(609.83±16.20)分。两组学生在性别、年龄和高考入学成绩方面差异无统计学意义(P>0.05),见表1。两组学生前期所学基础课程均相同。

表1 两组学生一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 对照组教学方案

对照组采用传统教学模式,学生在完成理论学习后进入临床生产实习。教学形式包括以下方面:(1)每天进行例行查房,结合患者病情进行相关讲解,并提问由学生进行回答,带教老师进行补充。(2)教学查房,每周安排一次教学查房,由学生询问病史及查体,带教老师进行补充。将学生带至示教室,由学生对该患者的诊疗方案进行汇报,每一名学生均需要汇报,再由带教老师进行补充讲解。每一名学生均需要完成大病历书写,由带教老师进行修改。(3)每周进行一次疑难病历讨论,学生完成病史汇报,并参与讨论发言。(4)每周完成一次小讲座,由带教老师进行讲授,学生参与讨论。(5)每一名学生在每一个轮转科室至少完成3例新患者接诊工作,并完成相关临床工作,包括换药、拆线、手术等。

1.2.2 试验组教学方案

(1)试验组学生采用医学相关知识讲座训练及角色扮演的新型教学模式,首先将40名学生分成10个小组,每组4名。

(2)幻灯片汇报及角色扮演内容为外科系统常见病种,每周五下午进行一次,每次由一个小组进行汇报,共20周,每个小组完成两次相关内容:组内成员共同商议每次幻灯片讲解内容,并制作幻灯片。幻灯片要求:①必须是全英文;②图文并茂;③时间为20 min,10 min为全英文,10 min为中文;④幻灯片讲解人员由抽签决定。幻灯片结束后开始进行角色扮演,角色扮演安排:①内容与幻灯片相关疾病一致;②两名医生,一名患者及一名患者家属(角色由抽签决定,第二次角色扮演时进行对换);③要求两名医生完成大病历书写。

(3)第21周至第25周每周五下午进行幻灯片讲解,幻灯片要求同上,内容涉及技能操作、语言艺术、当今医患关系认识、医学新技术及未来医学等多个方向,每次两个小组进行汇报。

(4)每天进行例行查房,结合患者病情进行相关讲解,并提问由学生进行回答,带教老师进行补充。

(5)教学查房,每周安排一次教学查房,由学生询问病史及查体,带教老师进行补充。将学生带至示教室,由学生对该患者的诊疗方案进行汇报,每一名学生均需要汇报,再由带教老师进行补充讲解。每一名学生均需要完成大病历书写,由带教老师进行修改。

(6)每周进行一次疑难病历讨论,学生完成病史汇报,并参与讨论发言。

(7)每一名学生在每一个轮转科室至少完成3例新患者接诊工作,并完成相关临床工作,包括换药、拆线、手术等。

(8)不定时安排对照组学生观摩试验组学生课程,共计5次。

1.3 评价指标

1.3.1 成绩考核评价

两组学生均采用同样的试卷进行考核,阅卷人员由相同教师完成。考核包括:(1)出科考试;(2)毕业专业英语考试;(3)毕业技能与操作考试;(4)毕业理论考试。

1.3.2 问卷评价

制定评价表对两组学生课程满意度和对临床帮助度进行评估[6-7]。评价表内容包括10个方面:提高学习主动性、营造良好学习氛围、提高临床思维能力、增强团队协作、提高表达能力、深入探究外科病例、加强运用资源的技能、培养医患沟通能力、有效利用上课时间、提供更多的临床实践参与机会等。每项评分由3分、2分及1分构成,分值为学生主观评定对相关知识的掌握或理解程度,其中3分代表完全掌握或理解;2分代表部分掌握或理解;1分代表少许掌握或理解,总分合计为30分。

1.4 统计学方法

所有数据采用SPSS 22.0统计学软件进行分析。计数资料用n(%)表示,采用χ2检验;计量资料用(±s)表示,采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组学生成绩考核结果

试验组出科考试、毕业技能与操作考试和毕业理论考试成绩均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。试验组和对照组毕业专业英语考试成绩差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组学生成绩考核结果(分,±s)

表2 两组学生成绩考核结果(分,±s)

组别 出科考试 毕业技能与操作考试 毕业理论考试 毕业专业英语考试试验组(n=40) 86.40±4.74 86.53±5.15 86.28±5.57 80.83±3.61对照组(n=40) 83.20±5.90 80.83±6.04 82.60±5.34 81.63±4.31 t值 2.67 4.54 3.01 0.90 P值 <0.05 <0.05 <0.05 >0.05

2.2 专业知识讲座训练及角色扮演教学效果评价

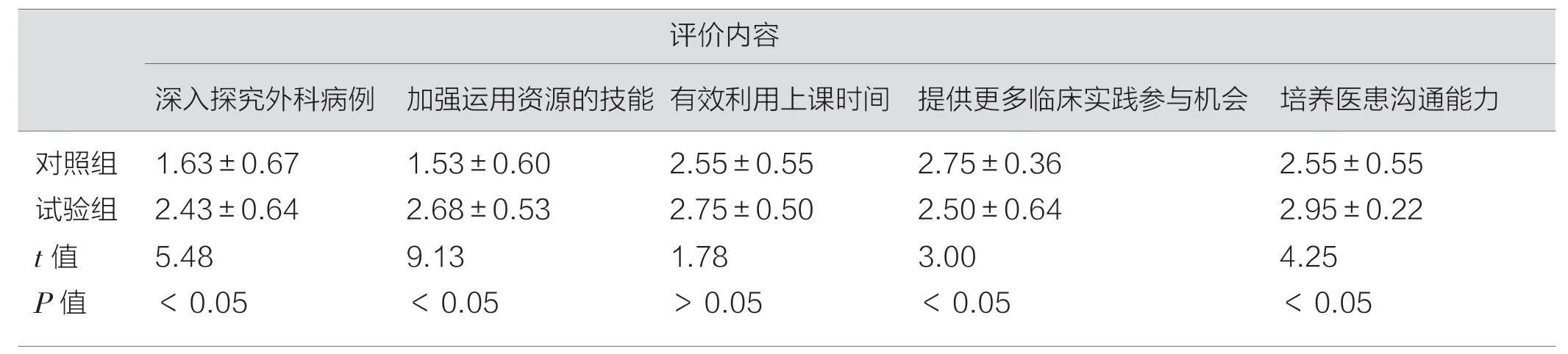

两组学生对课程满意度和对临床帮助度问卷调查结果显示:在深入探究外科病例、加强运用资源的技能、培养医患沟通能力和提供更多临床实践参与机会这四个方面得分试验组明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);在有效利用上课时间、营造良好学习氛围、提高学习主动性、提高临床思维能力、增强团队协作及提高表达能力六个方面得分差异无统计学意义(P>0.05)。两组学生教学效果评价总分平均分均超过25分,但试验组平均得分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组学生教学效果评价结果(分,±s)

表3 两组学生教学效果评价结果(分,±s)

评价内容深入探究外科病例 加强运用资源的技能 有效利用上课时间 提供更多临床实践参与机会 培养医患沟通能力对照组 1.63±0.67 1.53±0.60 2.55±0.55 2.75±0.36 2.55±0.55试验组 2.43±0.64 2.68±0.53 2.75±0.50 2.50±0.64 2.95±0.22 t值 5.48 9.13 1.78 3.00 4.25 P值 <0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05

表3(续)

3 讨论

临床教学是医学生在全面掌握医学理论知识基础上进行的实践教学,是医学生向临床医师角色转换的重要阶段,选择适宜的教学方式不仅可以强化学生的医学理论基础知识,还可以提升他们的临床操作技能水平、临床思维、团队协作、表达交流、有效运用资源和医患沟通等方面的能力[8]。医学是一个不断发展的学科,医生和医学生都需要了解疾病的最前沿的诊疗手段,在提升自身的业务能力水平的同时更好的为患者服务。在大学教育阶段帮助医学生发展自主学习能力,是医学生教育的主要培养目标之一[4]。目前专业知识讲座训练在国内开展较少,临床上大部分专业知识讲座都是由带教老师进行授课,学生被动接受相关知识。大部分学生只注重在听,缺乏思考和探索过程,互动环节少,且很多学生不愿意参与到讨论环节中,很难将相关知识转化输出应用于临床,导致脱节现象发生,很大一部分学生毕业后需要很长时间适应和学习。而通过学生之间相互授课可以激发学生的学习潜能,并且可以将被动接收知识转换为主动获取,对学生综合能力提升具有重要意义。本研究发现在评价培养医患沟通能力、加强运用资源的技能和深入探究外科病例这几个方面,试验组和对照组效果评价得分差异有统计学意义,结果表明通过新型的教育模式可以让学生在较短的时间内掌握良好的沟通技巧,可以减少医患之间的矛盾,实际上大部分医患矛盾都是由于缺乏沟通技巧和沟通深度造成的。医学生在制作专业知识讲座幻灯片时需要查阅大量新颖的文献资料,可以很好的掌握医学发展动态、研究方向和研究热点,在掌握前沿的研究动态的同时,也可以提高他们运用相关资源的技巧和能力,还可以为基础和临床科学研究提供铺垫。当前大部分学生缺乏自信,经常不敢表达自己的观点,害怕出错和出丑,在讲解幻灯片的过程中可以培养学生自信心,同时也可以提升其语言表达及交流能力。医生常常面对的是对医学了解甚少的患者和家属,在沟通过程中需要医生带着专业知识进行交流,这要求医生不仅要有丰富的临床知识,还要有良好的交流沟通能力,能够在临床工作中迅速抓住医患问题的核心,通过浅显、通熟易懂的言语让患者理解医生的诊疗策略。研究发现良好的医患沟通是减少和化解医患矛盾的有力手段,有效的医患沟通会促进彼此的理解,增加患者对医务人员的信任,能显著减少医患纠纷[9-10]。本研究还发现两组学生在出科考试和毕业理论考试得分方面有显著差异。专业知识训练讲座过程可以促使医学生将基础知识和临床疾病融会贯通,使相关疾病知识不再是单调的文字,可以更牢固的掌握相关医学知识,为他们未来的临床工作打下坚实的基础[11]。在专业英语成绩比较方面,两组学生成绩没有差异,分析主要原因是训练时间不够,语言的学习、运用及掌握需要较长时间。

教学模式不应该固化单一,多样化的教学手段对提高临床医学专业教学质量和促进医学人才培养有着重要意义[12]。本研究在完成专业相关知识训练后立即进行相关临床病种的角色扮演,在角色扮演训练过程中通过安排学生分别扮演医生、患者及患者家属等特定角色,让他们通过实践练习将书本知识转换成临床操作,引导他们进行角色间的交流。这种由学生扮演患者及患者家属的角色扮演模式更符合临床工作中患者的真实情况,并且能够给予学生有效反馈和改进意见,进而有效提升医学生对医患沟通中特殊情况的处理能力。通过角色互换,还可以促使医学生学会尊重、安慰和鼓励患者,消除医学生对医患沟通的恐惧心理,可以明显提高学生临床技能操作能力和临床思维能力,可以增强团队协作,可以更加有效利用上课时间,可以提供更多临床实践参与机会,还可以营造良好的学习气氛,在试验组和对照组的教学评估中都得到了良好的反馈。研究结果还显示试验组的学生临床操作技能的得分显著高于对照组。角色扮演式教学最早是一种心理教育的方法,后被美国的教学理论研究人员引入到教学上,经过数十年的探索和完善,角色扮演已然成为国际上广泛流行的一种教学模式[13-14]。研究表明,角色扮演法在产科医患沟通能力培养中及外科急腹症教学中均取得了良好效果[7,15]。

综上所述,专业知识讲座训练联合角色扮演模式是切实可行的临床教学方式,不仅可以有效提高医学生的医学基础知识和临床操作技能,还可以提升他们的沟通交流、学习新知识和团队合作能力,促进他们更快、更好、更有效的从医学生转换成医生。本研究结果证实专业知识讲座训练联合角色扮演模式有助于提高教学综合质量,适合应用至其他临床学科,为社会培养更多优秀的医学人才。