场景规划:助力城市群协同发展

——以粤港澳大湾区为例

郭 晨 ,冯 舒 ,汤沫熙 ,唐正宇 ,杨志鹏

(1. 深圳市城市规划设计研究院有限公司,广东 深圳 518052;2. 广东省数字城市规划和空间配置工程技术研究中心,广东 深圳 518052)

21 世纪以来,场景一词被广泛应用于各个领域,学术界也相继开展场景相关研究,围绕“场景”这一术语形成各自的定义和理论(武法提等,2018),主要涉及社会学、传播学、教育学、互联网、商业营销、企业管理、国防安全等方面。随着人本视角的回归,基于“以人为本”理念的场景研究日益成为城市发展领域关注的热点,许多城市开始通过探索城市应用场景推动城市发展(陈波,2019;吴军 等,2020),以期进一步加快推动城市现代化进程,促进城市的健康可持续发展。

城市群是中国城市化的主体形态,城市群间的协同是促进城市群发挥综合效益,实现整体高质量发展的前提(陆军,2020)。粤港澳大湾区作为重要的城市群之一,最具经济活力,是国家区域协调发展的重要组成部分。目前,大湾区城市群发展仍面临诸多挑战,如内部发展差距较大,协同性有待加强,部分地区存在同质化竞争和资源错配等现象,这些均在不同程度上影响了大湾区城市群的发展能级(姚雪松等,2020)。2019年发布的《粤港澳大湾区规划纲要》(以下简称《规划纲要》)针对此类问题给予了明确的发展方向,但如何有效地挖掘粤港澳大湾区城市群协同发展的需求并进行落地实施仍然处于探索阶段。

场景是连接问题需求与技术应用的关键桥梁,从场景驱动这一角度出发,可以针对城市群协同发展进行多层次细粒度的需求分析,将应用场景进行落地示范。然而,已有的场景理论多是从不同角度对场景进行抽象性解释,尚未形成较为完整的理论体系,且由于缺乏实践层面的探索,无法在城市发展领域得以较好的推广与应用,有关城市群协同发展的场景研究更为欠缺。追溯“场景”概念的来龙去脉,结合多学科的场景发展理论,以系统化的视角探讨场景理念的演变特征与趋势,将有助于开展场景构建。因此,围绕场景及其要素特征,本研究旨在构建基于场景理念的场景规划理论体系,用于指导在不同领域开展场景实践工作。同时,基于场景理论和场景规划方法,以粤港澳大湾区为例,识别湾区城市群协同发展的重要场景,并针对场景构建和落地实施进行需求挖掘,以重要场景的构建和落地实施为核心,推进粤港澳大湾区城市群协同发展。

1 场景起源

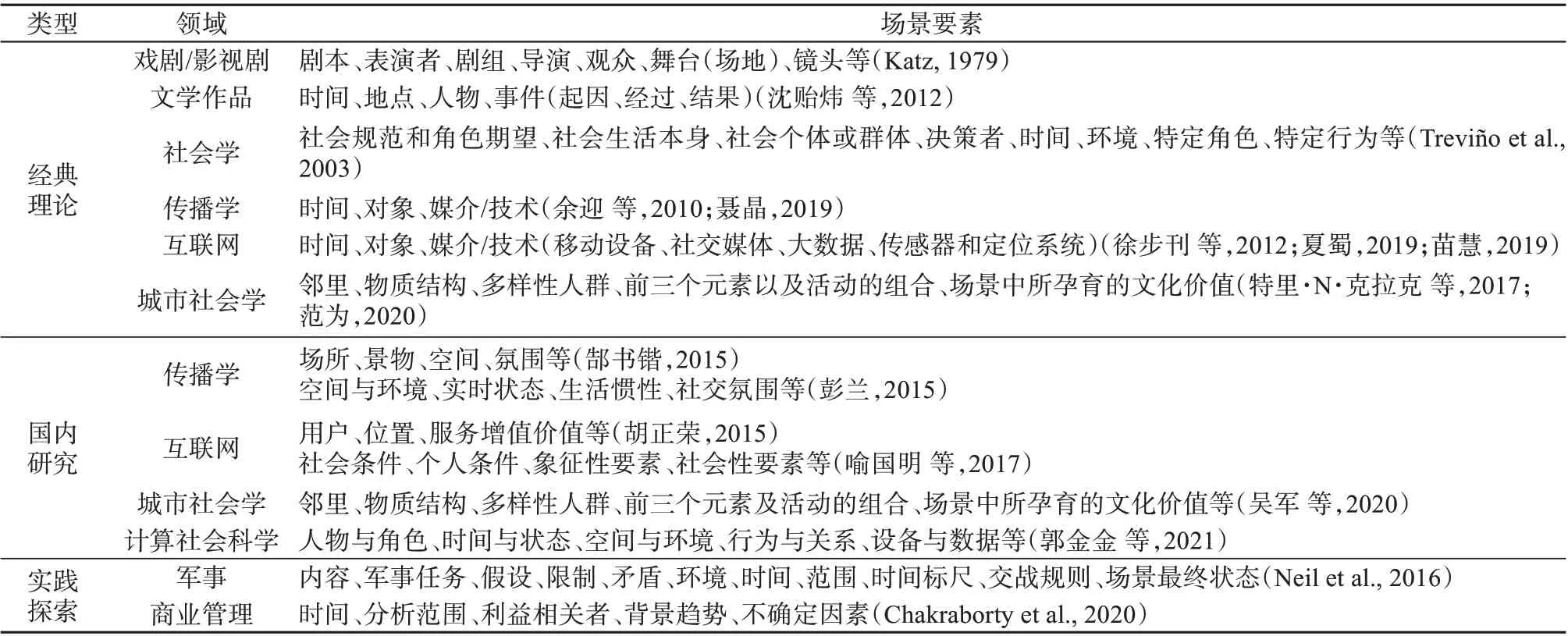

1.1 国外经典场景理论

“场景”一词最早起源于戏剧/影视剧,泛指场面或情景(George,1994),也常用于文学作品,是以人物活动为中心,以塑造人物为主题,对剧情的发展过程进行动态描写(Gardner, 1983)。20 世纪50 年代,加拿大社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)将社会映射到戏剧和影视剧中,提出社会拟剧理论,认为社会犹如剧场,相应的场景是根据所处环境、特定角色、特定行为等因素构成的生活场面,更加注重人类行为和社会环境(Goffman,1959)(表1)。随着媒介特别是电子媒介的介入,场景不再局限于交往的物质场所。20世纪80年代,美国著名传播学者约书亚·梅罗维茨(Joshua Mey‐rowwitz)在社会拟剧理论和媒介理论(McLuhan,1964)(马歇尔·麦克卢汉Mashall McLuhan)的基础上提出“媒介场景理论”,该理论突破物理空间限制,强调由媒介信息所营造的无地域限制的信息场景,场景中参与的角色和互动形式,从人与人、面对面转变成人与电子媒介的信息传递(Meyrow‐itz,1986)。

表1 不同研究领域包含的场景要素Table 1 Scene elements in different research fields

媒介革新的本质是技术的发展,进入互联网时代后,塑造信息场景的科技愈发多元化。21 世纪初,美国知名记者罗伯特·斯考伯指出移动设备、社交媒体、大数据、传感器和定位系统是构成场景的五大技术力量,强调以媒介内容视角研究移动媒体时代技术、信息对人行为的影响与决定作用,同时也将信息场景提升到智能的时空一体化场景构建与应用(Scoble et al.,2013)。同时期,以特里·克拉克为代表的新芝加哥学派在城市社会学研究中对场景进行理论延申,认为场景的构成是“都市生活娱乐设施”的组合(Silver et al.,2016),这些组合不仅蕴含了功能,也传递着文化和价值观,有助于形成高级人力资本与新兴产业的聚集效应,从而推动城市更新与发展。

1.2 国内场景相关研究

伴随着移动互联网的兴起,“场景”一词在国内被广泛提及,并逐渐被应用到商业、科技、城市社会、通讯、教育等不同领域,但关于场景的理论研究相对滞后,学者大多基于国外场景理论在传播学、互联网、城市社会学等领域开展场景研究,针对场景及其特征提出了各自的观点和理念(见表1)。在传播学领域,场景被视为支撑用户活动的载体,由场所、景物等硬要素与空间、氛围等软要素构成(郜书锴,2015),强调场景的媒介属性,认为移动传播的本质是基于对场景的感知及信息适配,针对不同人群提供个性化的服务(彭兰,2015);相比之下,移动互联网领域更加关注受众需求,认为场景是一种人为构设且被建立的环境,场景的本质是对特定场景中用户需要的洞察及满足,并尝试将新技术引入场景分析模型的构建过程(胡正荣,2015;喻国明等,2017);在城市社会学领域,以吴军等(2020)为代表的学者引入特里·克拉克的场景理论,以生活娱乐设施为载体,将城市空间看作孕育不同文化价值的特定场景,从而引导城市居民的行为,为认识城市发展和社会过程提供了新视角。随着大数据技术的蓬勃发展,场景又被赋予高度数据化的特征,相关研究从计算社会科学视角将场景要素划分为人物与角色、时间与状态、空间与环境、行为与关系、设备与数据等五大要素,并提出通过数据表征和量化方法模拟还原真实场景的理论设想(郭金金等,2021)。

综上,虽然国内场景相关研究内容的侧重点有所不同,但主要涉及场景的媒介属性以及场景的构成要素特征,较为关注场景中的受众需求及场景实现的价值,并通过引入新技术、新手段,逐渐探索场景模型的构建与模拟,旨在挖掘和验证特定场景的真实需求,为场景理论的进一步延伸提供坚实的基础。然而,鲜有研究涉及场景构建方法、场景尺度划分、场景应用示范等方面,且在理论构建方面尚未形成较为完整、普适的理论体系,这在一定程度上限制了场景理论的推广和应用。

1.3 基于场景理念的实践探索

纵观不同领域对场景开展的研究,更多是基于理论层面对场景进行抽象性解释,缺乏实践层面上具象化操作过程的探索。人们对于场景的认知普遍停留在概念解释层面,难以深层次挖掘场景的内涵及价值。随着对场景理论研究的不断深入,逐渐从场景理念衍生出一种用于决策改进的场景规划工具,又称“情景规划”(Scenario Planning)。该方法最初由美国著名军事战略家赫尔曼·卡恩(Her‐man Kahn)提出,作为军事布防的策略分析工具(Kahn, 1967)。20 世 纪70 年 代,瓦 克(Wack)(1985)将这种军事规划方法提炼为一种商业预测工具并运用于商业管理领域,通过识别影响未来发展的一系列不确定性因素,分析可能产生的结果,实现为对未来情况和事件过程的描述,帮助管理者认识、考虑和反思他们和企业可能面临的不确定性,为企业制定更合适的未来发展策略。这一规划工具在国内的商业管理领域也得到了广泛应用,但由于受到专业性限制,无法在其他领域进行全面推广。

回顾国内外场景理论的发展脉络,可以看出国外研究者对场景展开了大量的理论研究与探讨,随着时代变迁,技术手段的革新使场景内涵不断丰富,经历了从简单叙事单元到社会秩序单元、广义媒介单元、战略规划工具的不断更迭,场景也由面对面的物理空间维度发展为多维度的信息空间,并且随着科技的不断进步,逐渐演变成时空一体化的场景特点。相比之下,国内研究相对滞后,且尚未形成较为完整的理论体系,甚至在同一领域不同的研究方向中对场景的解读也不尽相同,难以达成共识。究竟什么是场景,场景有哪些构成要素,以及如何结合具体场景在不同领域指导并开展场景规划及设计,依旧缺乏相应的理论与实践探讨。围绕这些问题,本研究通过梳理国内外场景理论的发展脉络,分析场景具体内涵及其要素特征,旨在构建一套能够在不同领域进行沟通交流的场景规划体系,并以城市群协同发展中涉及到的场景为例开展实践探索。

2 场景内涵及特征

2.1 场景内涵

虽然有关场景的具体描述和定义在不同学科领域有所差异,但究其根本,场景是对一定的时间、地点、人物所形成的特定事件的描述,是对场景要素关系脉络的一种呈现。结合各领域提出的场景概念及已开展的相应研究,场景有着更具体的内涵,即场景是在特定的时空条件下,围绕事件的关键问题和目标,以技术、资源等作为媒介,通过一系列行动形成的特定交互关系,场景的构建能够满足利益相关者的需求,创造和实现价值。

2.2 场景六要素

场景在社会学、传播学、城市社会学、军事和管理学等各个领域得到了广泛的应用,涉及的场景要素较为多样(见表1),通过分析发现,场景中普遍存在的要素包括时间、地点、互动对象、事件、行为过程、媒介/技术以及场景可能实现的价值等。为了统一沟通语境,将场景要素进一步提炼归纳为时间、空间、对象、问题、路径和价值等6个要素,用以在不同领域开展场景构建与设计。

场景六要素的细分及内涵如表2所示,时间指场景发生的时间范围,根据时间呈现的特征,可分为时间点、时间段或时间周期,分别表示对象在场景中进行互动时的时间节点、起止时间,以及场景发生的频率周期。空间是承载场景的空间范围,既包括场景发生的实际地理位置(物理空间),也包括承载场景的数字化虚拟空间。对象是场景涉及的所有利益相关者,包括直接利益相关者、间接利益相关者、潜在利益相关者、主要资源提供者、间接资源提供者和资源管理者等。问题包括场景要解决的关键问题以及场景要实现的发展目标,表现为场景构建的主题。路径指构建场景所需要的数据资源、技术支撑与政策创新条件等,其中,数据资源指构建场景必要的多元数据和各类资源,如遥感影像、三维数据、生态环境、社会经济、人类活动、产业等数据资源,技术、人力、运营等资本资源,及现有平台基础、计算、存储、网络等虚拟资源;技术支撑指构建场景的必要关键技术;政策创新指构建场景必要的法律法规、激励机制、改革举措、标准规范等。场景的价值代表场景可能实现的社会经济生态效益。

表2 场景六要素细分及内涵Table 2 Subdivision and connotation of six scene elements

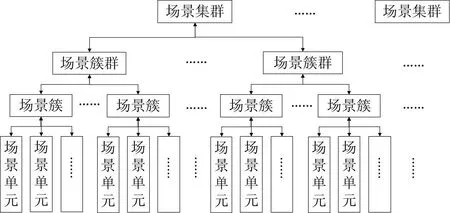

2.3 场景层级特征

随着对问题/目标、时空特征、对象、价值等场景要素的细分,场景表现出一定的尺度和层级特性,围绕场景要素的某一个或几个特征进行聚合形成不同的场景层级,能够更好地描述场景。本研究尝试将场景初步划分为场景单元、场景簇、场景簇群和场景集群4个层级(图1)。其中,场景单元是场景分类的最小基本单位,具有完整而明确的场景六要素特征,如清晰的问题/目标、确切的时空范围、明确的利益相关者、可实施的方法/流程和完整的价值等。场景单元可以作为直接开展一个场景规划方案的基本单位,是识别最小场景的标准。一方面,可以通过具有某些相同或相似特征的场景单元聚合为场景簇、场景簇群或场景集群,另一方面,也可以在某个较大领域根据要素特征不断细化,将场景簇、场景簇群或场景集群拆解成多个场景单元,这些特征可能来自目标/问题、时空特点、利益相关者、价值等。在特定的时空背景下,围绕具体问题/目标所搭建的场景不但可以满足人们的需要,还将有助于识别、创造和验证潜在的新需求,实现更全面、深入的场景构建。

图1 场景层级特征示意Fig.1 Schematic diagram of scene hierarchy

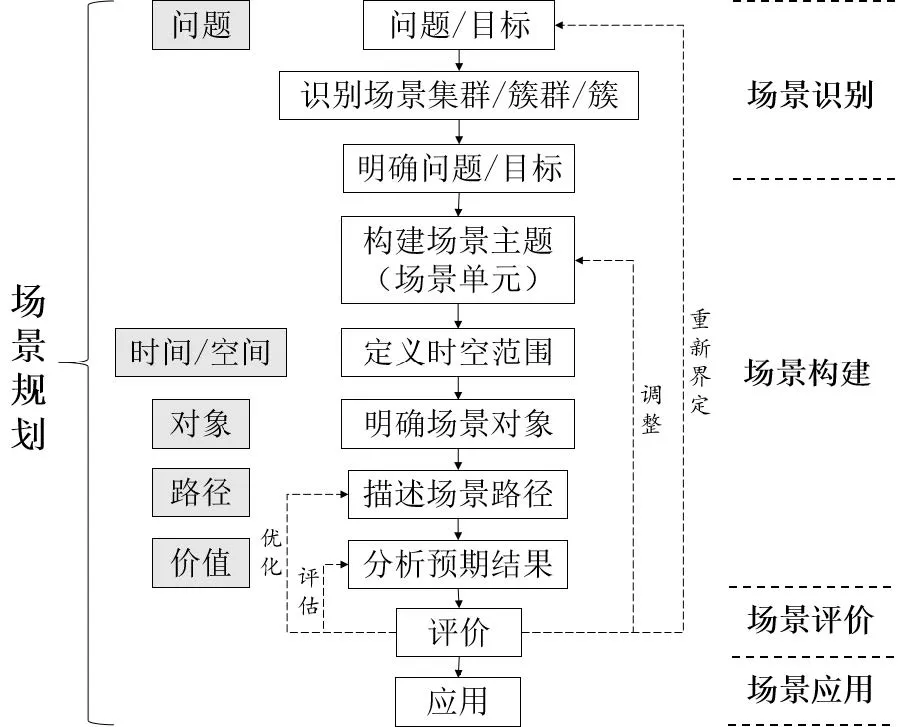

3 场景规划

基于场景内涵及其要素特征,本研究探索场景规划体系以及相关流程,认为场景规划是在社会经济发展、政府政策、技术创新等环境因素下,围绕关键问题/目标,以利益相关者为中心,通过整合现有资源与技术开展场景构建与设计,实现特定社会、经济或生态功能和价值的系统性过程。场景规划包含4个阶段:场景识别、场景构建、场景评价和场景应用(图2)。

图2 场景规划流程Fig.2 The flowchart of scene planning

3.1 场景识别

开展场景规划首先针对关键问题/目标进行分析,如果问题所涉及的场景已是最小场景单元,即具有完整而明确的场景六要素特征,可直接开展场景构建。如果涉及的场景不是最小场景单元,则需根据场景要素特征对场景进行场景集群、场景簇群、场景簇等层级划分,通过不断细化场景要素特征,实现对场景的层层拆分,围绕具体场景需求界定明确的问题/目标,识别最小场景单元,再开展场景构建。

3.2 场景构建

场景构建主要是对场景六要素进行识别和定义,主要步骤包括:1)构建场景主题。场景主题是对场景进行简要的整体性描述,能够体现场景需要解决的问题、构建场景的目标、解决问题的技术以及场景实现的价值。2)定义时空范围。为场景设置明确的时间和空间范围。根据构建的场景特征,定义相应的时间节点(时间点)、起止时间(时间段)或时间周期;定义承载场景的空间范围,划分物理空间、数字化虚拟空间或场景功能的辐射范围等(如虚拟服务平台的开放使用)。场景的时空范围能够在一定程度上体现场景的时代背景,蕴含技术发展变化、宏观经济趋势、社会关系变化等时代特征。3)明确场景对象。即识别直接、间接、潜在利益相关者,直接、间接资源提供者以及资源管理者,辨明其相关责任权利以及与政治、经济、社会、技术、法律和行业趋势等因素的利害关系。4)描述场景路径。场景路径指的是解决场景问题、实现场景目标的路径,解决路径包括但不限于数据资源、技术支撑和政策创新。5)分析预期结果。场景构建最后一步是对场景最终产生的预期结果进行描述,主要是评估场景实施后对社会、经济以及生态所带来的效益。场景的构建应是以追求正向效益为导向,实现有限资源的高效利用。

3.3 场景评价

场景评价是确保场景有效性的必要步骤,是对场景中采用的理论依据、问题描述和解决方法的正确性与合理性加以验证的过程。在此过程中,除了检查现有场景的有效性外,还有助于发现场景可能存在的问题,明确场景未来的发展方向,促进场景构建过程的逐步完善。场景评价主要分为场景整体评价和场景效益评价。

(1)整体评价

场景的整体评价是场景构建时所需要遵循的基础准则,从合理性、一致性、相关性和创新性4个方面开展:1)合理性。场景识别和场景构建过程的分析和设计都必须合乎逻辑,如目标识别是否正确、目标是否有实现价值等,并与社会、经济和技术发展水平相适应,如以现有的技术、资源、政策等外部条件是否能够实现目标等。因此,所构建的场景必须是有条件或有望落地实践的。2)一致性。场景识别和场景构建过程的每个阶段和步骤内在逻辑要一致,确保场景在不同的场景层级中可以进行分解或聚合。3)相关性。场景识别和场景构建过程均服务于场景目标和需求,并重点识别和关注关键影响因素,避免场景构建过于复杂和缺乏焦点。4)创新性。场景对于所涉及的目标问题应着重于未来发展,可对场景的应用与研究领域提供新理论、新途径、新方法或新价值。

(2)效益评价

场景价值体现在场景最终产出的效益,是验证场景成果是否符合预期目标、取得预期收益的重要环节,根据场景效益是否能够量化将效益评价分为定性评价和定量评价。1)定性评价依赖于专家的知识、经验,更加关注场景“质量”的描述,适用于场景效益不可量化评估的情况,应对评价标准进行详细描述,如场景价值潜力评价(场景应用前景、推广潜力评估等)、场景创新性评价(场景技术创新性、方法创新性评估等)等。定性评价标准的建立应遵循独立性原则和目的性原则,建立代表性强、可体现场景主要目标方向的评价标准,避免设立与场景特征不相符或过于宽泛的评价标准。2)定量评价依赖系统、客观的数量分析方法,通过构建指标体系对场景进行评价,适用于场景效益可量化评估的情况。指标体系包含领域层、子领域层以及指标层,可根据场景类型与需求对框架层进行删减或添加。其中,领域层是指场景的评价方向,子领域层是领域层的主要因素分解,指标层则是子领域层的具体统计指标。指标体系建立应遵循可操作性原则和可比性原则,即选取的评价指标应符合领域层的评价目的,可以从场景中获得数据支持,能够在同一维度上对场景效益进行对比评价。

3.4 场景应用

在完成场景识别、场景构建与场景评价的基础上,各类主体根据自身需求获取场景资源或提供场景服务,结合城市生产生活等需求,将场景在合适的区域进行应用示范,实现场景的规划落地,即场景应用。以具体场景单元为基础开展的场景应用有利于统筹协调各类资源,促进跨地区、跨部门、跨产业间协同机制的形成与运行,提高政策的科学性和有效性。以城市群协同发展为例,围绕资源、产业、环境、服务等方面构建的应用场景,将有利于改变资源分配不均、同质化竞争等现象,推动城市间的共同进步和融合发展。

4 场景规划与城市群协同发展

随着城市化进程不断推进,城市群逐渐成为中国未来经济社会发展的重要载体和空间形态,城市群协同发展被视为推动社会经济环境持续发展的先进方式,是提升城市化质量,提高区域核心竞争力,实现城市间互利共赢的重要手段(方创琳,2014)。相关学者从产业、经济、社会、环境、资源等角度对不同地区的城市群进行了协同水平测度和实证分析,探讨城市及城市群的协同演化问题(朱俊成,2011;方创琳,2017;杨珍丽等,2018;梁龙武等,2019)。周春山等(2014)研究表明中国城市间各类资源的配置、能力供给以及社会治理水平存在差异,城市间的区域协同与行政分治矛盾仍普遍存在,信息孤岛、数据烟囱等问题相对突出,制约了区域协调发展。如何通过新技术、新场景等措施协同城市各类资源、协调城市发展目标、空间结构、功能定位以及发展体制机制等,探索适合中国国情的城市群协同发展路径,已成为城市群治理与区域协同发展的核心内容之一。场景是围绕事件关键问题和目标,通过一系列行动形成的特定交互关系,场景的构建能够满足利益相关者的需求,创造和实现价值。以具体场景为依托,有助于为城市构建出以各类技术、资源为支撑,不断挖掘增量价值的生态系统,这一生态系统的演进不断地将新技术创新连接到实际应用中,拓展到城市群协同发展的方方面面。在这一背景下,识别城市群协同发展中的重要场景,并基于场景规划展开城市群协同发展的需求与过程分析尤为重要。

4.1 场景规划有助于挖掘城市群协同发展需求,快速识别城市群协同重要场景

城市群协同发展涉及区域性产业发展布局、基础设施建设、区域性市场建设、城乡统筹与城乡建设、环境保护与生态建设、社会发展与社会保障体系建设等重大建设内容。围绕这些具体的问题和目标,场景规划首先针对城市群协同发展现状进行分析,通过总结城市群在产业、资源、环境、服务等不同领域协同发展过程面临的问题,以场景集群、场景簇群、场景簇和场景单元等尺度划分为依据,深度挖掘面向城市群协同服务的应用场景需求,从而有助于快速识别城市群协同发展相关的重要场景。根据城市群协同服务应用场景的需求和业务特征,以场景驱动的方法,融合物联网、大数据、区块链、人工智能等先进技术,将有助于构建协同服务应用示范场景,为城市群协同建设与应用示范提供指导。

4.2 场景规划是城市群协同发展的统筹协作工具,助力城市群协同共建过程

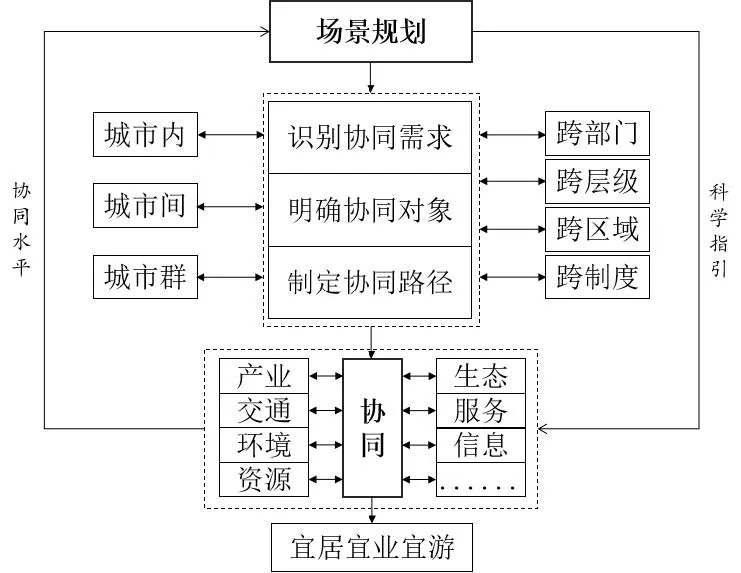

以具体场景单元为基本单位开展场景规划方案设计,从需求、对象、路径等角度展开城市群协同场景构建及分析,针对不同的规划单元、区域以及实际规划特点及协同水平,识别协同需求(关键问题/目标)、明确协同对象(直接、间接、潜在利益相关者,直接、间接资源提供者,资源管理者等)并制定差异化的协同路径(数据资源、技术支撑、政策创新等),有利于明晰场景构建各阶段参与协作的对象、参与方式、任务流程以及体制机制创新,促进城市内、城市间和城市群间跨部门、跨层级、跨区域或跨制度的统筹协作,实现区域协同创新和多层次治理,为城市和城市群在产业、交通、环境、资源、生态等不同领域的协同发展过程与机制提供理论基础,并通过场景应用在合适的区域进行示范,为建设宜居宜业宜游的城市群提供实践指导,助力城市群协同共建过程(图3)。

图3 场景规划与城市群协同发展Fig.3 Scene planning and coordinated development of urban agglomeration

5 粤港澳大湾区城市群协同发展场景分析

5.1 《粤港澳大湾区发展规划纲要》场景化转译

2019-02-18,党中央和国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,为粤港澳大湾区绘制了建设蓝图,制定了建设世界一流湾区和世界级城市群的发展目标,在中心城市、珠三角城市群、粤港澳大湾区和带动泛珠三角区域等不同空间尺度上明确了具体发展方向,进一步推进粤港澳大湾区各城市高质量协同发展,并辐射带动泛珠三角区域。为贯彻落实《规划纲要》的战略目标和发展要求,亟待分析城市群协同发展场景的需求和落地途径,进而发挥湾区城市的绝对优势和相对优势,推进城市群在产业、资源、环境、服务等方面的协同发展。

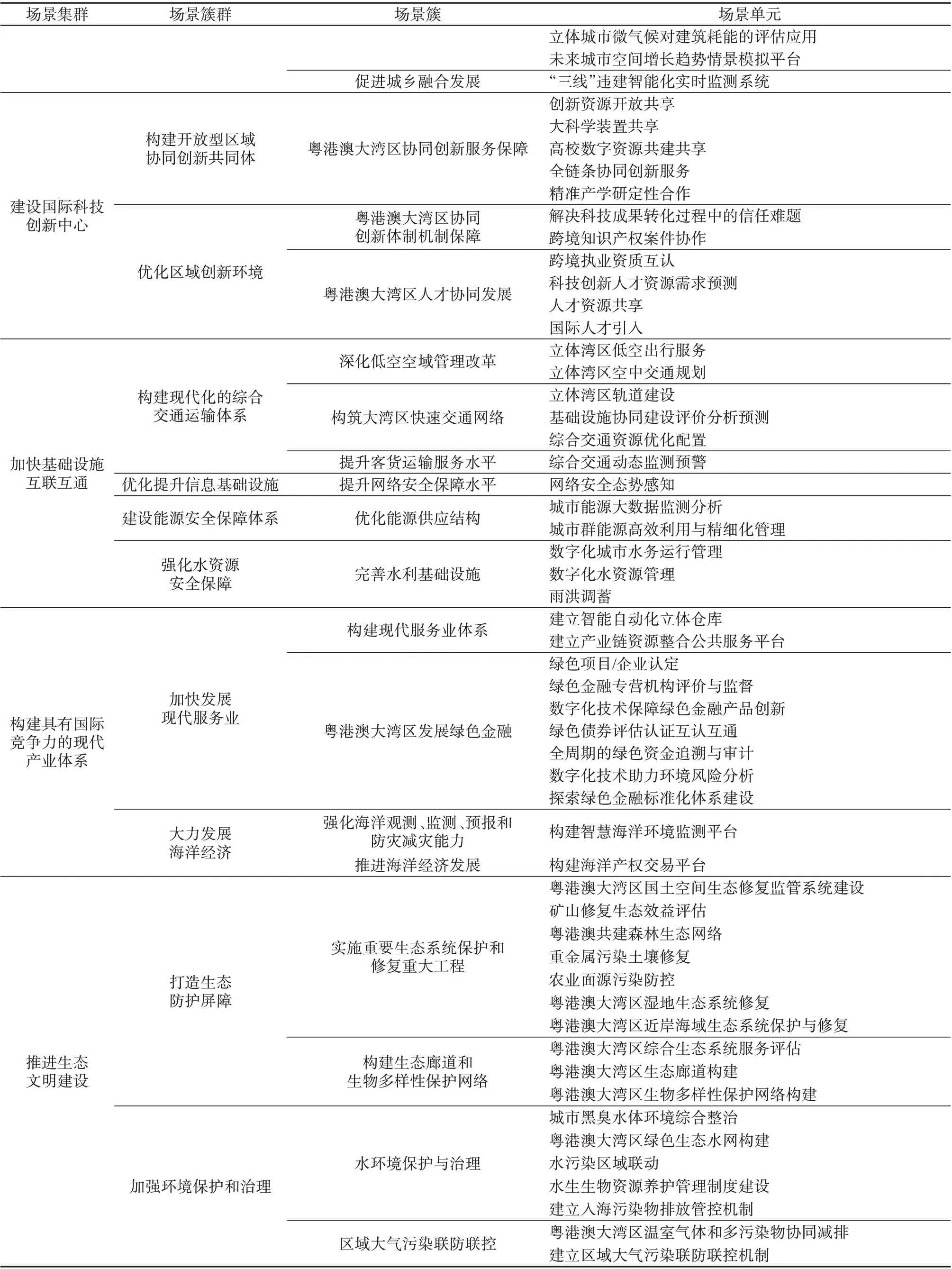

基于场景规划方法,本研究梳理了《规划纲要》的战略目标和重点任务,并进行场景化转译(表3),识别出包括空间布局、建设国际科技创新中心、加快基础设施互联互通等在内的8个场景集群,包括完善城市群和城镇发展体系、构建开放型区域协同创新共同体、加快发展现代服务业等在内的26个场景簇群,包含探索未来城市发展模式、构建现代服务业体系、构筑大湾区快速交通网络等在内的45个场景簇,以及广深磁悬浮列车联通珠海、建立产业链资源整合公共服务平台和城市卫生应急响应等100 个典型场景单元。针对这些场景单元,对各场景要素开展识别与分析,为下一步场景构建提供基础支撑。

表3 粤港澳大湾区城市群场景分析Table 3 Scene analysis of urban agglomeration in the Guangdong-HongKong-Macao Greater Bay Area

续表3

续表3

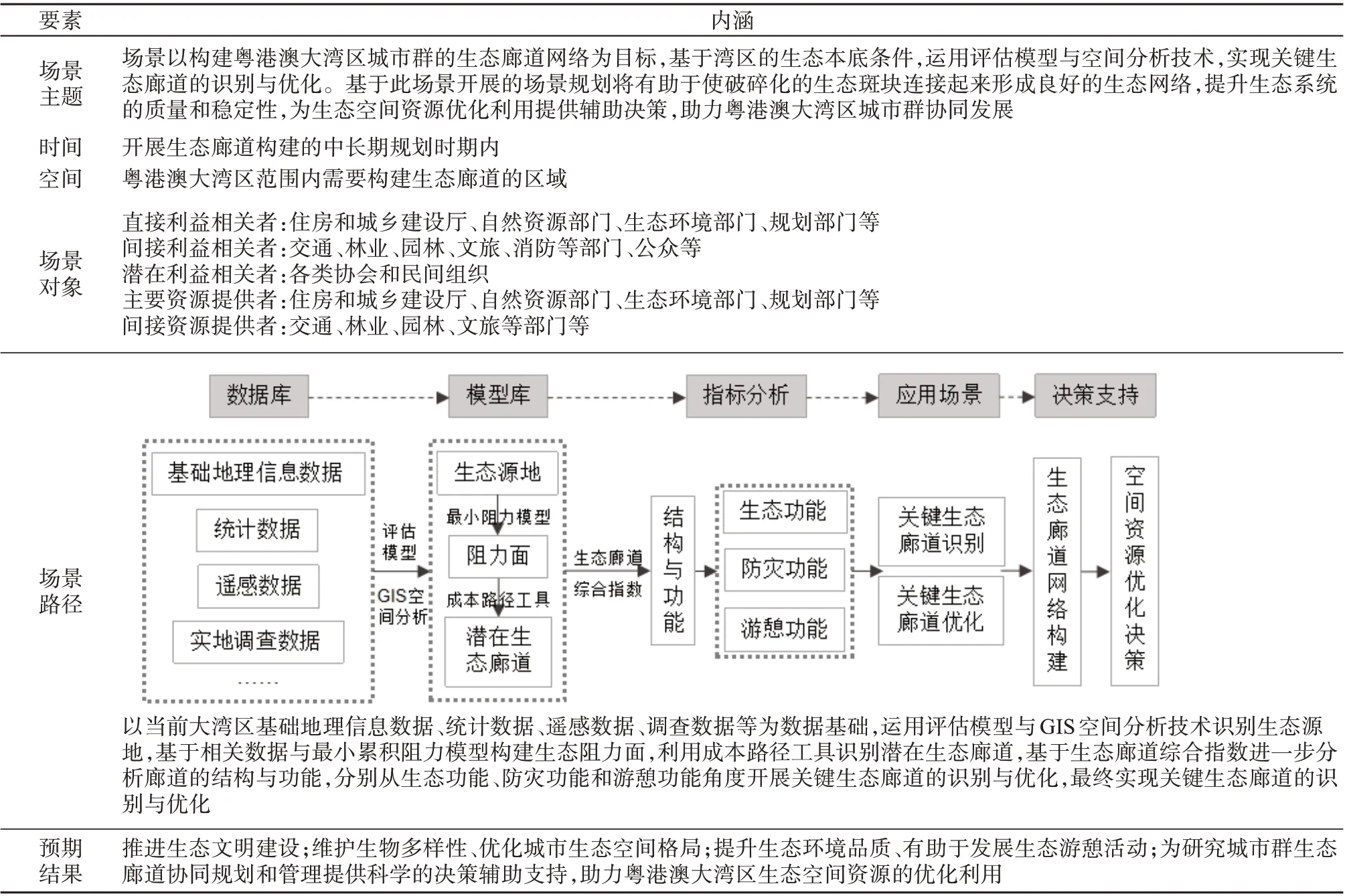

5.2 粤港澳大湾区城市群生态廊道构建场景要素分析

在完成《规划纲要》场景化转译的基础上,以粤港澳大湾区城市群生态廊道构建场景为示例,以场景理论和场景规划方法为指导,对生态廊道构建场景开展要素识别工作,挖掘生态廊道构建场景的具体目标和问题,分析场景资源、技术和政策需求,初步确定生态廊道构建场景的主题、时间、空间、对象、实现路径和价值(表4)。这不仅是对场景规划理论体系的初步实践探索,也为进一步建设粤港澳大湾区城市群生态廊道提供良好基础。在未来的工作中,将继续结合土地使用情况、地形地貌等自然空间要素,周边环境与开发情况等建设空间要素进行综合分析,在充分考虑粤港澳大湾区生态安全格局的背景下,运用生态安全格局相关理论,通过GIS空间分析、最小阻力模型等方法识别粤港澳大湾区潜在生态廊道,并结合现状用地与相关发展规划等,识别协同需求、明确协同对象并制定全面的协同路径,明晰生态廊道构建场景中参与协作的对象、参与方式、任务流程以及体制机制创新,并提出生态要素及其空间布局的优化建议,引导生态廊道网络的协同共建活动,推进粤港澳大湾区城市群的生态空间资源优化配置。

表4 粤港澳大湾区城市群生态廊道构建场景要素分析Table 4 Scene elements analysis of ecological corridor construction in the Guangdong-HongKong-Macao Greater Bay Area

6 结论与讨论

本研究通过梳理国内外场景理论的发展脉络,对场景内涵及要素特征进行了深入解读与分析,构建了包含场景要素、场景层级特征和场景规划方法在内的理论体系,并从场景识别、场景构建、场景评价和场景应用视角实现了对场景规划工具的全新探索。同时,结合粤港澳大湾区发展实例,归纳与总结当前大湾区城市群协同发展中的实际问题与协同需求,凝练出100个代表未来湾区城市群协同发展重点方向的场景单元,展示了场景规划是促进城市群协同发展的统筹协作工具。最后以粤港澳大湾区城市群生态廊道构建为例,利用场景规划理论开展场景要素识别,挖掘场景具体目标和问题,初步确定了生态廊道构建场景的主题、时间、空间、对象、实现路径和价值,为大湾区开展生态廊道构建场景评价及场景应用示范工作提供基础。

场景规划理论体系不仅是对场景理念的进一步延伸,也能够为未来开展场景相关研究提供理论基础与实践指导。本研究着重于对场景规划的理论构建与探索,识别与分析了粤港澳大湾区城市群协同发展的相关场景,为开展以具体场景为依托的城市群协同发展研究提供基础支撑。但本研究仍存在需要完善的地方,一方面,围绕城市群协同发展的场景识别与构建是基于场景规划理论进行的初步实践探索,该理论体系能否在城市群协同领域得到良好应用,还有待进一步开展相关场景的理论验证与广泛讨论;另一方面,本研究以粤港澳大湾区城市群生态廊道构建为例,展示了运用场景规划方法解析场景要素、场景构建的过程,但如何结合生态源地、生态廊道、生态节点等构建主体,探讨城市内、城市间尤其是跨区域生态网络的协同规划与治理模式,为城市群生态保护相关专项规划、政策制定和生态安全保障提供参考,是值得深入研究的主要方向和重点内容。未来在进一步完善粤港澳大湾区城市群生态廊道协同构建场景的同时,将围绕大湾区城市群产业、人口、交通、环境、基础设施、公共服务等方面继续开展具体场景分析与场景设计,逐步实现通过场景规划理论对粤港澳大湾区协同发展理论与机制创新的深入探索,并最终形成多层次细粒度的城市群协同发展需求分析技术和场景设计方案,为整体提升大湾区综合竞争能力、全面落实国家发展战略助力。